資料編 > 第3章 > 第1節 > 4 > (2)主な事業概要と実績 > [1]外務省地方公共団体補助金

(2)主な事業概要と実績

[1]外務省地方公共団体補助金

1.事業の開始時期・経緯・目的

開始時期

1971年度、予算額3,127万5,000円で山梨、兵庫、熊本の3県を対象に補助金交付開始。

経緯・目的

地方の国際化に伴い、県に県費留学生受入事業の拡充から県主体による技術研修員受入の希望が少なからずあり、かつ、ODAの幅広く国民参加による海外技術協力事業推進とも絡み、外務省が地方公共団体(当初県のみ)の実施する技術研修員受入事業に対し国庫補助金制度を創設したもの。

なお、本補助金制度は、2003年度で終了した。

2.事業の仕組み

概 要

1971年度以降着実に発展し1989年度に東京都が加わり全47都道府県が本補助金事業を実施し、1992年度から政令指定都市をも補助対象とするに至った。現在の事業内容は、技術協力事業が9割を占め、そのうち9割以上が技術研修員受入事業関連であり、他に小規模ながら青年海外協力活動促進事業(1976年度以降)と専門家派遣事業(1991年度以降)である。また、1割の移住事業は県費留学生受入事業であり、1978年度より本補助金に一本化された。

この事業の対象者は研修員、留学生ともODA供与対象国出身者となっている。補助率は両事業とも2分の1である。

技術研修員受入事業は、各地方公共団体が独自に研修員の募集・選考を行う。募集先は各地方公共団体と繋がりのある友好提携先、在外県人会、JICA事務所が主なところである。

受入決定者は、各知事(市長)が身元保証人となり、地方公共団体機関(試験場等)または地方公共団体内の民間企業で6か月以上10か月までの間、日本語研修(最長3か月)と実務研修を行い、その習得技術を母国の発展に役立てている。また、研修中日本の経済、社会、文化、歴史等についても学ぶ。

県費留学生受入事業は、都道府県が中南米地域の海外移住者子弟を大学又は研究機関に留学させる事業で、補助対象期間は1名12か月。

審査・決定プロセス

「補助金等に係わる予算の執行の適正化に関する法(昭和30年法律第179号)」に従った「交付要綱・執務要領」に基づき、各地方公共団体から交付申請書の提出(6月末)を待って、事業内容を精査し、交付決定通知を発出する。

決定後の案件実施の仕組み

単年度内事業完了のため、予め前年度第4期に次年度事業計画聴取を行い、予算成立後に改定した「交付要綱・執務要領」とともにこの聴取に基づく「内示」を通報する。

交付申請書・交付決定通知の前に受け取るこの「内示」後には研修員の受入事業は開始されており、決定通知後、受入事業の進捗状況により、事業内容の変更承認申請書や状況報告の提出を行う。また、この補助金は概算払いである。

事業完了後1か月以内の実績報告書の提出を待って、補助金の額の確定通知を行い、本補助金事業の終了となる。

3.最近の活動内容

活動の概要

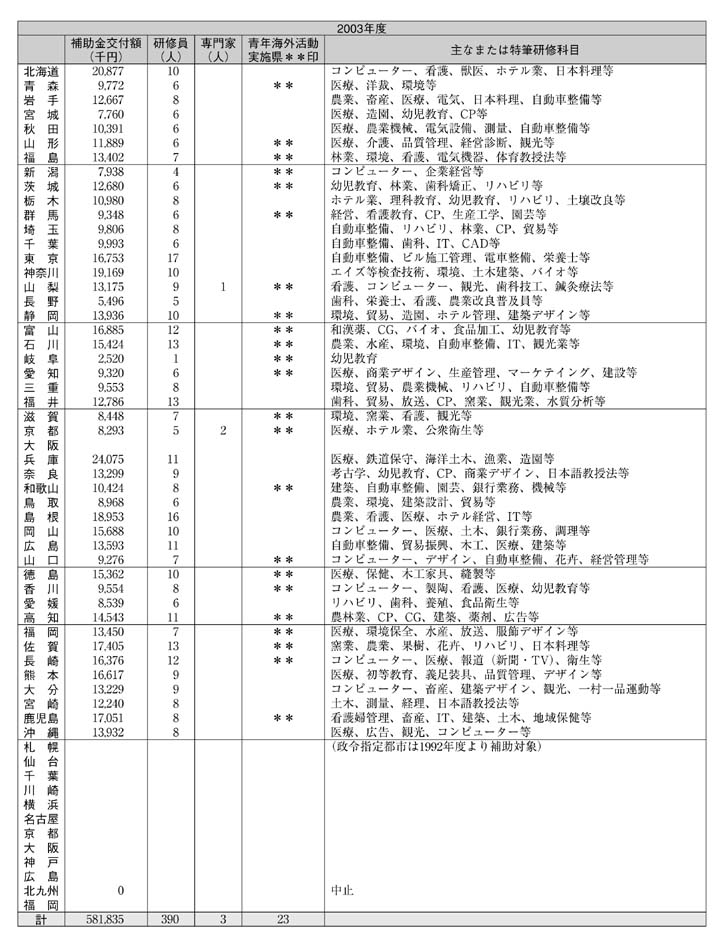

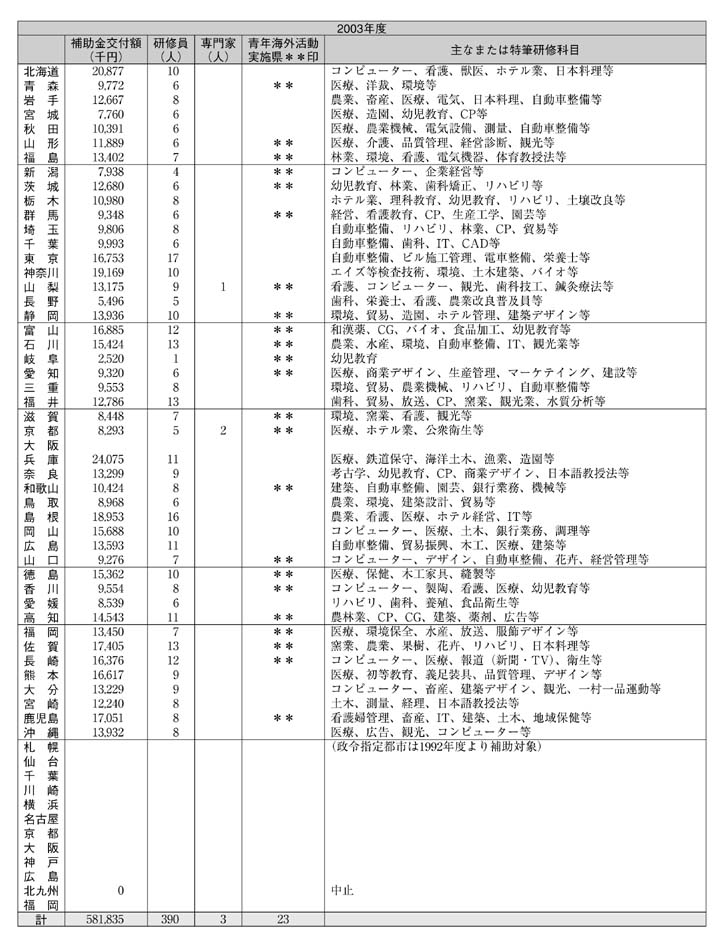

2002年度/2003年度の本補助金交付実績額は、7億1,319万5,000円/5億8,183万5,000円、研修員受入人数465名/390名、専門家派遣延べ12名(4団体)/3名(2団体)、県費留学生受入44名/42名である。

これは、補助金が「地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)」、「第2次地方分権推進計画(平成11年3月26日閣議決定)」等を踏まえ、同予算自体が対前年度比約6%減となったことに加え、2003年度にはSARSの影響により多くの地方公共団体において事業縮小を余儀なくされた事情による。

研修員・留学生出身地域の傾向

最近の研修員出身地域をみると、アジア地域が受入人数全体の半数以上を占め、出身国では中国が第1位、ブラジルが第2位、インドネシアが第3位となっている。2003年度は、中国が減った分カンボジアとミャンマーが若干増えている。

留学生出身国をみると、ブラジルが85%を占めている。

研修分野の傾向

研修分野では、以前は第1次産業分野がほとんどであったが、最近は、農業、水産、畜産、土木、製造技術、医療・保健衛生といった基本技術の他に経営、環境改善、観光、電算機、バイオ、ハイテク工業といった多岐にわたる途上国のニーズが増えており、受入側も研修計画に工夫を凝らしている(資料編参照)。第1位は保健医療(22.8%)、第2位は商業・貿易(11.3%)となっている。

また、地方色を活かした科目として文化財修復技術、窯業、水産養殖、乾燥地農業、一村一品運動等が見受けられ、日系人子弟からは、初等教育(算数・理科)、日本料理、鍼灸といった日本独自分野の要望もある。特筆すべきは、義肢補装具製作である。

地方公共団体補助金実績

次頁

次頁