資料編 > 第3章 > 第3節 > 2 > (6)国連児童基金(UNICEF:United Nations Children's Fund)

(6)国連児童基金(UNICEF:United Nations Children's Fund)

1.設立及び日本の協力開始の時期・経緯・目的

開始時期

1946年第1回国連総会決議(決議57(I))により設置。日本の同機関への資金協力は53年以来行われている。

経緯・目的

1946年第1回国連総会決議(決議57(I))により、戦争で被害を受けた児童の救済のための緊急措置として設置され、その後1953年第8回総会決議(決議802(III))により経済社会理事会の常設的下部機構となった。

設立の目的は、当初は第二次大戦によって荒廃した地域の児童に対する緊急援助を目的としたが、戦災国の復興に伴い1950年頃からは開発途上国の児童に対する長期的援助に重点が移っている。

2.事業の仕組み

概 要

保健分野を中心に栄養改善、飲料水供給、母子福祉、教育等児童に関する一般援助及び自然災害等の際の緊急援助を行っている。2002年の総収入は約14億5,400万ドルで総支出額は約12億7,300万ドル。このうち約11億8,800万ドルがプロジェクト支出に充てられている。また、地域別内訳は、アフリカ地域46か国、アジア地域34か国、ラテン・アメリカとカリブ海地域35か国、中東・北アフリカ地域20か国及び中部・東部ヨーロッパ、独立国家共同体、バルト諸国27か国となっている。

審査・決定プロセス

UNICEFに対する各国からの拠出金は、[1]通常財源(行財政及び開発途上国に対する一般援助)及び[2]その他財源(特定プロジェクト及び自然災害の際の緊急援助)に振り分けられるが、前者への各国からの拠出金は、年に3回開催されるUNICEF執行理事会における執行理事国(36か国)間の審議を経て最終的に各国のプロジェクトへの割当が決定されるものであり、後者への拠出金は、基本的に拠出国のイヤーマークにより決定されるものである。

決定後の案件実施の仕組み

各被援助国にあるUNICEF現地事務所が、現地政府、他の国際機関、民間NGO等と協力しつつ、UNICEF執行理事会等で審議・決定されたプログラムに則って事業を実施する。

3.最近の活動内容

概 要

上記2.概 要 と同様。

地域別実績

2002年のプログラム支出額を地域別にみると、プログラム本体の費用としてアフリカ地域3億6,015万ドル(35%)、アジア地域3億2,181万ドル(31%)、中近東・北アフリカ地域6,500万ドル(6%)、南北アメリカ・カリブ地域5,928万ドル(6%)、東欧・CIS・バルト諸国5,327万ドル(5%)となっている。また、人的なサポート費用等は、7,921万ドルとなっている。

主要な事業

事業の分野別の内訳は、統合的な早期幼児教育事業2億9,700万ドル(28%)、予防接種支援(ワクチン・機材供給、冷蔵輸送のためのコールドチェーンの提供等)及び栄養補助剤配布等の事業2億5,100万ドル(24%)、女児教育事業1億9,400万ドル(19%)、児童を紛争・搾取等から保護する事業1億1,800万ドル(11%)、HIV/AIDS分野における啓発活動、防止、ケア等事業9,400万ドル(9%)等となっている。

4.日本との関係

意思決定機構における日本の位置づけ

日本はUNICEFが果たす役割の重要性に鑑み、従来よりUNICEFの活動を積極的に支援してきており、UNICEFに対して可能な限りの資金協力を行うとともに、執行理事会のメンバーとして長年にわたりその政策決定に参画している。日本の2002年の政府拠出(通常財源への拠出)は世界第6位であり、日本の発言は右理事会の審議・決定等に大きく反映されている。

邦人職員

2003年5月現在、邦人職員数は39名である(幹部職員は3名)。

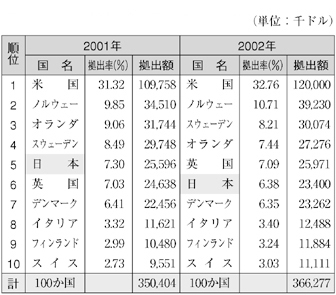

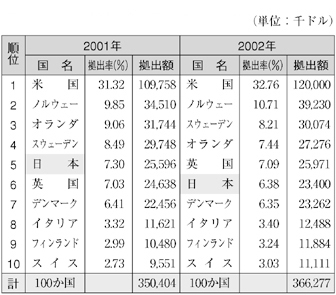

日本の財政負担(暦年ベース)

日本のUNICEFの通常財源(コアファンド)への拠出は2000年、2001年ともに2,559万6,000ドル、2002年は2,340万ドル、全コアファンドに占める2002年の日本の拠出の割合は6.38%である(米、北欧諸国等に次ぎ第6位)。

国連児童基金(UNICEF)主要拠出国一覧(通常財源分のみ)

主な使途を明示した特定信託基金への拠出、活用状況

開発途上国の子どもの生存を確保し、その福祉向上を図ることは、途上国の長期的な社会開発を促進する上で重要であるとの考えの下、日本は、基礎的開発分野及び人道分野への協力を重視し、UNICEF活動の優先分野の1つである女児の教育分野における活動を支援するため、UNICEFのサプリメンタリー・ファンドに対して1995年度より毎年100万ドルを拠出してきた。具体的には1999年度においてはラオス及びガンビア、2000年度にはケニア及びアフガニスタン、2001年度にはカンボジア及びコンゴ民主共和国のプロジェクトに対してそれぞれ50万ドルずつ拠出し、収益に結びついた教育の実施により村落の女児の就学率の向上を図るプログラム(ラオス)や、教材の開発や教員訓練(ベトナム)、読み書き以外にもより実用的な知識の習得、女児教育政策に関するワークショップや教員に対するジェンダー教育(ケニア)、教材、教科書等の配布(アフガニスタン)、乳幼児死亡率低下等を図るプログラム(カンボジア)、ポリオ撲滅のためのプログラム(コンゴ民主共和国)等が実施されている。2002年には、トラフィッキングされた女児への支援(ミャンマー)、FGM(女児性器切除)廃絶のためのシンポジウム開催を含む反FGMプロジェクト(スーダン)が実施された。

日本のODAとの協調実績

日本は1989年からUNICEFとのマルチ・バイ協力を15年間にわたり実施してきている。この協力においては、主に途上国予防接種率拡大とポリオ根絶に対して、ワクチンやコールド・チェーン機材等の支援を行ってきた。この結果、2000年10月には西太平洋地域におけるポリオ根絶宣言がなされた。しかしながら、南西アジア、アフリカを中心に未だ多数の患者が発見されている。日本としては全世界からのポリオ撲滅まで、援助を続けていく所存であり、UNICEFとの間に1988年から東京(外務省)とニューヨーク(UNICEF)と交互に定期協議を開催し、供与対処国の選定等について意見交換を行っている。

2002年度におけるUNICEFとのマルチ・バイ協力の実績(実施計画額)は約8.4億円にのぼっている。

予防接種拡大計画:約3.0億円

ポリオ根絶:約3.3億円(UNICEF経由無償を含む)

特定感染症:約1.0億円

母と子どもの健康対策:約1.1億円

ポリオについては、中国、ネパール、ミャンマー、イエメン、ケニア、中央アフリカ、タンザニア、セネガル、カメルーン、ニジェール、ウズベキスタンに対し援助を行っている。

また、子どもの福祉無償による母子保健関係の機材供与として、UNICEF経由で2001年度にはタジキスタン、ウズベキスタン、カンボジアに対し実施を決定済みである。

5.より詳細な情報

書籍等

「2002UNICEF年次報告」(日本語版)

2001年度までのUNICEFの事業実績を取りまとめている。日本UNICEF協会にFAX(03-5789-2032)にて注文する。無料。

ホームページ

http://www.unicef.org/

次頁

次頁