資料編 > 第3章 > 第3節 > 2 > (4)国連教育科学文化機関(UNESCO:United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

(4)国連教育科学文化機関(UNESCO:United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

1.設立及び日本の協力開始の時期・経緯・目的

開始時期

1946年11月設立。日本の同機関への資金協力は1951年(日本のUNESCO加盟)以来行われている。

経緯・目的

UNESCOは、1945年11月、ロンドンにおいて採択されたユネスコ憲章(1946年11月発効)に基づき、教育、科学、文化における国際協力を通じて世界の平和と人類の福祉に貢献する国際機関として設立され、1946年12月、国際連合との間に協定を締結し、国際連合と連携関係を持つ国連専門機関となった。

UNESCOの目的は、ユネスコ憲章第1条1項により、「国際連合憲章が世界の諸人民に対して人種、性、言語または宗教の差別なく確認している正義、法の支配、人権及び基本的自由に対する普遍的な尊重を助長するために教育、科学及び文化を通じて諸国民の間の協力を促進することによって、平和及び安全に貢献すること」と定められている。

2.事業の仕組み

概 要

UNESCOは、教育の普及、科学の振興、文化遺産の保護と活用、情報流通の促進等のために、規範・ガイドラインの策定、共同研究、会議・セミナーの開催、出版物の刊行、開発途上国援助等の活動を行っている。

その活動資金は、各加盟国からの分担金、任意拠出金によって賄われており、2002-2003年(一会計年度は暦年2年間)の通常予算(加盟国の分担金)は約5億4,437万ドル、通常外予算(加盟国からの任意拠出金等)は3億5,970万ドル(2002年暫定)である。

審査・決定プロセス

年に2回開催される執行委員会(58か国で構成)で、次期総会(総会は2年に1度開催)に提出される事務局作成の事業計画案を審議、総会でかかる事業計画案を承認する。

決定後の案件実施の仕組み

6年の任期(2005年より4年となる)で選出される事務局長の監督の下、事務局及び各地域事務所がこれを実施する。また、UNESCO活動は多数のNGO、学術機関等国際的民間団体によっても支えられている。

3.最近の活動内容

概 要

2002年から2007年までの中期戦略において「共通善の擁護」「多様性の強化」「知識の共有促進」を3つの戦略支柱として設定し、各事業領域にまたがる重要テーマとして「貧困撲滅」「教育、科学、文化の発展及び知識社会建設への新情報通信技術の貢献」を設定。これら基本戦略を具体化するために策定された2002-2003年事業予算案では、「万人のための基礎教育」、「水科学を通じた水保護」、「文化の多様性の保護及び促進」等が最優先事業となっている。

2002-2003年の通常予算のうち事業実施に割りあてられている額は3億574万500ドルである。

地域別実績

UNESCOは1996-97年事業計画から、女性、青年、LDC諸国、アフリカの4つの分野を重点分野としており、地域別ではアフリカ等に重点を置いている。

主要な事業

UNESCOの事業予算の分野別の内訳は、教育分野に30.8%、科学分野に32.4%、文化分野に14.3%、情報分野に10.8%が振り向けられている。

日本の協力の主な案件例は、各分野別に以下の通り(数字は2002年の予算額)。

(1) 教育分野

(イ)初等教育・識字教育

万人のための教育(EFA)の目標達成のため、識字教育事業、初等教育のカリキュラム開発のための人材養成セミナー等を実施するための「万人のための教育信託基金」に9,000万円拠出。

(ロ)教育開発協力

アジア・太平洋地域諸国における教育制度・内容・方法の革新に協力するために、参加国におけるセミナー、ワークショップ等の開催、日本の専門家の派遣等を実施する「アジア・太平洋地域教育開発計画(APEID)巡回講師団派遣信託基金」への922.5万円拠出や、APEID協同センター(筑波大学、東京学芸大学、広島大学、国立教育研究所等)におけるセミナーの開催。

(ハ)国際理解教育

「ユネスコ協同学校」など、小中高等学校における国際理解教育の促進。

(ニ)エイズ教育

アジア・太平洋地域におけるエイズ予防教育事業への支援として、「エイズ教育特別信託基金」に750万円拠出。

(ホ)IT教育

アジア・太平洋地域の初等・中等教育教員に対し、教育の場におけるITの有効活用能力の養成を目的とした研修を行うための「IT教育信託基金」に1億7,000万円を拠出。

(2) 科学分野

(イ)自然・社会科学事業

海洋学分野の研究・観測・訓練活動に貢献するため「西太平洋海域共同調査(WESTPAC)信託基金」に800万円、UNESCOの科学事業「国際水文学計画(IHP)」、「国際地質対比計画(IGCP)」、「政府間海洋学委員会(IOC)」、「社会変容のマネージメント(MOST)」、「人間と生物圏(MAB)計画」の事業支援を行うための「ユネスコ持続可能な開発のための科学振興事業信託基金」に2,000万円を拠出。

(ロ)国際大学院研修講座

開発途上国等から若手研究者を大学に受け入れて行う1年間の研究研修を東京工業大学(化学、化学工学)、大阪大学(微生物学)において実施。

(ハ)生命科学の倫理的側面に関する考察

ヒトゲノムに関する研究や応用及び、ヒト遺伝情報の取扱いに関して、法的、文化的、社会的観点から国際的な基準の設定に協力している。2002年末まで、位田京都大学教授が国際生命倫理委員会(IBC)委員長を務めた。

(ニ)社会変容のマネージメント(MOST)事業

経済学や人口学などを取り入れて、各国がより実際的な政策をたてるための調査・研究やネットワーク作りなどを行っている。

(3) 文化分野

(イ)文化遺産保存事業

世界の文化遺産や各国の無形文化財の保存のため、「文化遺産保存信託基金」に約2億8,060万円(2002年度)、「無形文化財保存振興信託基金」に約2億4,400万円(2002年度)を拠出している。

(ロ)文化財保存修復研究国際センター(ICCROM)への協力

文化財の保存・修復に関する研究の促進、研究者・技術者の養成等を行っている。

(4) コミュニケーション

デジタルディバイドの解消とそのための情報へのグローバルアクセスを確立するため「情報コミュニケーション事業(IFA)信託基金」に300万円を拠出。

4.日本との関係

意思決定機構における日本の位置づけ

日本は、UNESCO加盟翌年の1952年以来連続して執行委員国をつとめており、UNESCOの予算、事業内容の策定過程及び管理運営に直接関与している。

邦人職員

2003年1月現在59名であり、1999年11月に松浦晃一郎駐仏大使が第8代事務局長に就任した。

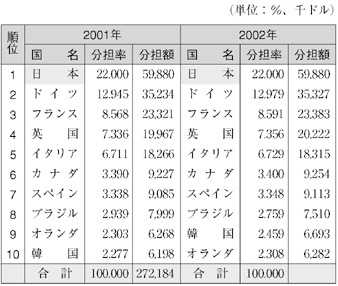

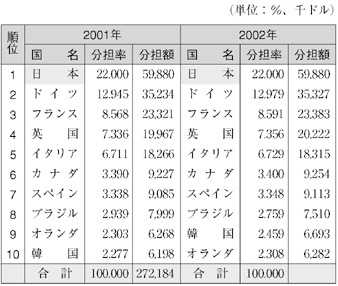

日本の財政負担

日本は対UNESCO第1位の分担金拠出国。分担率は2000年にはシーリングの25%であり、2000年度は分担金として約64.7億円を負担。2001年以降シーリングの変更に伴い分担率は22%となり、分担金として2001年度は約52億円、2002年度は約54億円を負担。分担金拠出額第2位はドイツ、第3位はフランスである。

主要分担国一覧

主な使途を明示した特定信託基金への拠出、活用状況

(1) 1989年、日本は人類共通の文化遺産である世界各地の文化遺産の保存・修復等に協力するために「ユネスコ文化遺産保存日本信託基金」を設立し、2002年度末まで累計4,261.3万ドルを拠出している。中でもアジアにおける世界的な文化遺産として日本でも広く知られるカンボジアのアンコール遺跡の保存修復事業等を積極的に推進している。

(2) 1993年には、主にアジア・太平洋地域の人類共通の財産である無形文化財(音楽・舞踊等の伝統芸能、漆芸・陶芸等の伝統工芸及び口承文芸等)を保存・振興し、後世に残すため、「ユネスコ無形文化財保存振興日本信託基金」を設立し、2002年度末まで累計759.5万ドルを拠出している。「文化の多様性」の保護・促進の重要性に鑑み、2001年より本信託基金の拠出を大幅に増額し、協力の対象地域を拡大した。

(3) 2002年には、世界の学生・教員等を対象に相互交流を推進し、国際理解を深めることを目的として、「ユネスコ青年交流信託基金」に3億3,000万円を拠出。また、UNESCOが行う開発途上国の人づくり支援事業に協力するため、2000年に「ユネスコ人的資源開発信託基金」を新設し、2002年度末までに累計2,931.4万ドルを拠出した。

日本ODAとの協調実績

特になし。

5.より詳細な情報

書籍等

・UNESCO Courier(年2回刊行を目途)

・Copyright Bulletin(季刊)

・Prospects(季刊)

・Museum International(季刊)

・World Heritage Review(季刊)

ホームページ

UNESCOURL http://www.unesco.org

(英・仏・西・露・中国・アラビア語)

(社)日本ユネスコ協会連盟

URL http://www.unesco.or.jp(日本語)

(財)ユネスコ・アジア文化センター

URL http://www.accu.or.jp(日本語)

次頁

次頁