資料編 > 第3章 > 第1節 > 1.無償資金協力実施状況 > (2)主な事業概要と実績 > [2]債務救済無償

[2]債務救済無償

1.事業の開始時期・経緯・目的

開始時期

78年度、「債務救済無償資金協力」として創設。

経緯・目的

(イ)TDB無償

78年3月に開催された国際連合貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会(TDB)第3回会期において、多くの貧困開発途上国が深刻な債務返済困難に直面していることに鑑み、先進援助国は、これらの開発途上国に対する過去の二国間政府開発援助(ODA)条件の調整措置または他同等の措置を取るよう努力することが決議された(TDB決議165(S-IX))。

我が国は、上記決議を受けて、78年度より無償資金協力予算(経済開発等援助費)にて、77年度以前に我が国との間で円借款取極を締結した後発開発途上国(LDC)11か国及びオイル・ショックにより最も深刻な影響を受けた国(MSAC)7か国の計18か国に対し、各年度ごとに返済額を確認した上で、LDCについては元利合計、MSACについては金利の調整額(約定利息を87年当時によりソフトな円借款供与条件で調整した場合の利息差額相当分)を上限としつつ、原則として返済額と同額の無償資金を供与する債務救済無償援助を開始した。

その後、アフガニスタンについては供与を中止し、ミャンマーがLDCになったことにより、債務救済無償対象国は、LDC11か国、MSAC6か国の計17か国となった。

88年6月に策定した「政府開発援助の第4次中期目標」に基づき、我が国は、89年度よりLDC諸国に対して、救済対象を87年度末までに我が国と締結した取極に基づく円借款債務にまで拡大することとした。この結果、新規に対象となったLDCは9か国。従って、債務救済対象国は、LDC20か国、MSAC6か国の計26か国である。

また、98年10月に開催された第2回アフリカ開発会議(TICADII)におけるTDB無償の供与対象国及び対象債務の拡大についての検討を受け、99年度より既に対象となっているアフリカのLDC5か国につき救済対象債権を97年度末まで拡大し、新たにLDC2か国を加え、88~97年度末までの債権を救済対象とすることとした。この結果、債務救済対象国はLDC22か国、MSAC6か国の計28か国である。

(ロ)HIPCs無償

IMF及び世銀により認定された世界で最も貧しく最も重い債務を負っている開発途上国(42か国)を重債務貧困国(HIPCs)と呼ぶ。これら重債務貧困国のうち、一定の基準を満たし債務負担が持続不可能な水準に達していると認められた国について、二国間債権やIMF・世銀等の国際機関等の公的債務の削減を行い、債務負担を持続可能なレベルにまで軽減することを内容とする「重債務貧困国イニシアティブ」が策定された(96年のG7リヨン・サミットの合意を受けて策定)。

我が国は上記の合意に基づきHIPCsに対する債務救済を目的として98年度より重債務貧困国支援無償(HIPCs無償)を導入した。「重債務貧困国イニシアティブ」に基づき、パリクラブは基準適合国に対し対象債権の40年繰延べ(内16年は据置期間で利払いのみ)による債務削減を認めるが、我が国は当初16年間の利子返済分については返済額と同額の、据置期間以降は返済される元利合計額の80%と同額の無償資金を供与することとした。

さらに、99年6月に開催されたケルン・サミットにおいて、重債務貧困国に対する「より早く」、「より深く」、「より広範な」債務救済を実施すべく、その国際的枠組みを拡充・改善し、ODA債権の100%削減、救済対象国の拡大等からなる「拡大HIPCイニシアティブ」が合意された。

右合意により、拡大HIPCイニシアティブ適用国に対し我が国が実施する債務救済無償については、当初16年間の利子返済分については返済額と同額の、据置期間以降は返済される元利合計額と同額の無償資金を供与することとした。

2.事業の仕組み

概 要

債務救済無償対象国のうち我が国へのODA債務を弁済していることが確認された国に対し、原則として返済額と同額の無償資金を供与する。

被援助国はその責任において業者との間で契約を締結し、供与資金を、両政府で合意した品目リストに基づいた物資等の購入に充てることができ、資金の使用後はその使途について日本政府に報告する。

審査・決定プロセス

債務救済無償対象国が我が国のODA債務を弁済したかどうかを原則として年6回確認し、弁済があった国については閣議を経て援助が決定される。

決定後の案件実施の仕組み

閣議決定後速やかに、我が国と被援助国(通常は我が国大使と被援助国外務大臣)の間で、資金供与に関する交換公文(E/N)の署名が行われる。このE/Nには、援助の目的、供与金額、援助資金により被援助国が購入できる品目等が定められている。

E/N署名後、被援助国は上記リストに含まれる物資等の購入を行い、購入完了後、我が国に対し援助資金の使途の報告を行う。

3.最近の活動内容

概 要

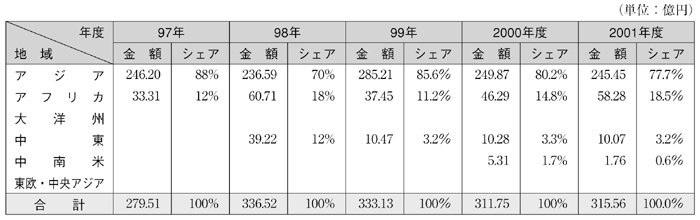

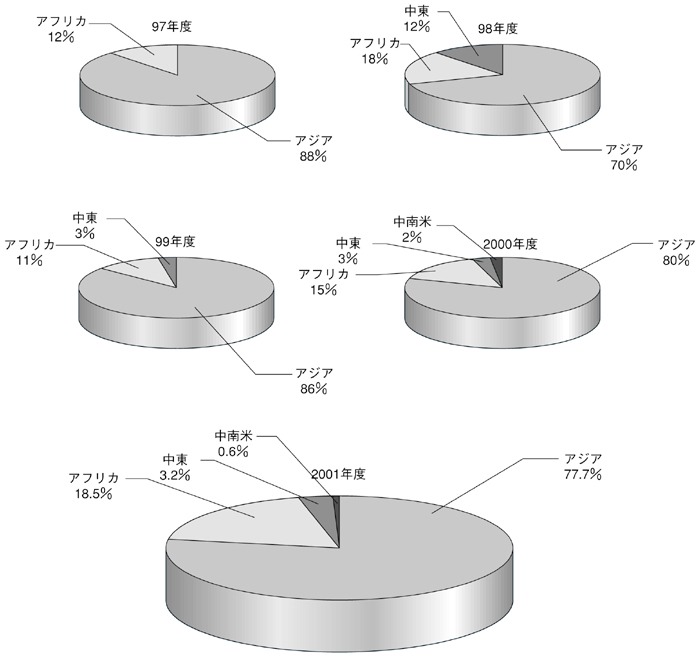

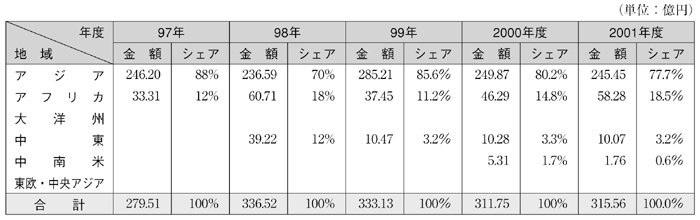

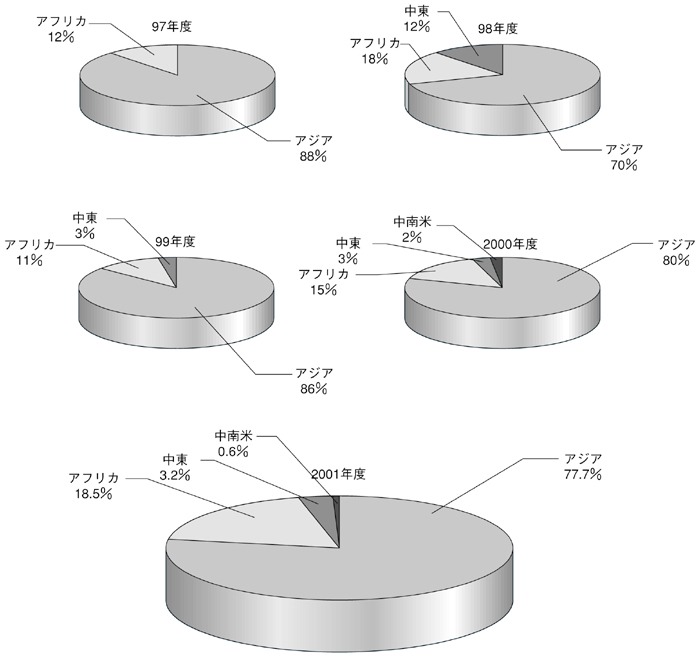

2001年度の実績は実施国数18か国(4地域)、実施件数55件、供与額総額は約316億円であった。

地域別実績

例年通りバングラデシュの供与額が群を抜いている(約58%を占めている)。ミャンマー、ネパールがこれに続いている。

4.債務救済方式の見直し

TDB決議対象国及び重債務貧困国に対し、わが国は従来、債務救済無償の供与により円借款債務の救済を行ってきたが、途上国の債務問題のより早期の解決、債務国の負担の軽減、ODAの透明性及び効率性の観点から、2003年度より債務救済無償に代えて国際協力銀行の円借款債権の放棄を実施する。

5.より詳細な情報

書籍等

●「ODA白書」

●「Japan's Official Development Assistance Annual Report」上記の英語版(内容は要約)。

ホームページ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/

次頁

次頁