資料編 > 第3章 > 第3節●国際機関 > 14 国際労働機関(ILO:International Labour Organization)の概要と実績

ILOは、第一次世界大戦後の19年、ベルサイユ条約第13編「労働」に基づき、国際連盟の機関(加盟42か国)として発足した。我が国は、ILO創立時の加盟国であったが、38年の脱退を経て51年に再加盟し、54年以降主要産業国(常任理事国:ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、イタリア、日本、ロシア、英国及び米国の10か国)の1つとなっている。

ILOは国際連合の専門機関であり、三者構成の形式をとっている。労働条件の改善を通じて社会正義を基礎とする世界の恒久平和の確立に寄与するとともに、完全雇用、労使協調、社会保障等を促進することを目的としている(ILO憲章及びフィラデルフィア宣言(同憲章付属書))。

ILOは2年予算制をとっており、その財政収入は、通常予算及び予算外財源に大別される。加盟国がそれぞれの分担率に従って拠出する分担金により賄われる通常予算は、会議予算、調査研究等ILOの通常の活動の費用、人件費に充てられる。UNDP(国連開発計画)からの割当資金、加盟国からの任意拠出金等から成る予算外財源は、主として技術協力活動のための費用となる。

ILOは各加盟国により構成され、1年に1度開催される国際労働総会を最高意思決定機関としており、総会で選出された理事(政府代表28名、労働者・使用者代表各14名)により構成される理事会が、事務局の監督、事務局から提出された主要な事業計画や、人事、会議の開催などについて了承を与えている。

総会では、条約・勧告の審議・採択、予算・分担率の決定、条約の実施状況の審議などを主要任務としている。

予算外財源については、ILOが作成した事業計画案についてドナー国と事務局間で協議を行い、決定される。

ILOでは通常予算は項目別に定められた事業を事務局が実施する。事業の実施状況については理事会に報告がなされる。

予算外財源については、ILO事務局とドナー国との間の合意事項に基づき事業が実施され、事業終了後にはILOからドナーに対し、報告が行われる。

ILOでは、99年以降「ディーセントワーク(権利が保護され、十分な収入を生み、適切な社会保護が供与された生産的仕事)の実現」のため、(1)労働における権利、(2)雇用、(3)社会保護、(4)社会対話の4つの戦略目標を掲げ、これらを重点において援助を行っている。

なお、2000年における上記4分野における技術協力実績は以下のとおりである。

(1)労働における権利 23,839(千ドル) 26.2%

(2)雇用 39,970 43.9%

(3)社会保護 8,308 9.2%

(4)社会対話 14,334 15.8%

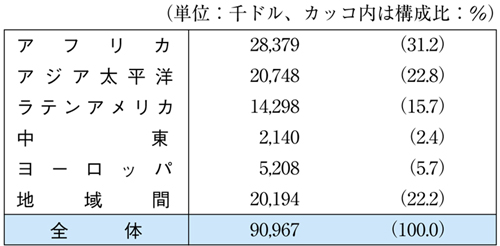

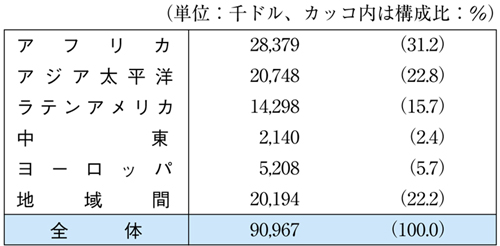

2000年における地域別援助額とその比率は以下のとおりである。

19年の加盟以来、我が国は、ILOの活動に積極的に参画している(38年に脱退及び51年に再加盟。)。54年以降は我が国は常任理事国となっている。

ILOは、2000年12月現在でジュネーブ本部に1,081名、地域総局等地域組織に728名の合計1,809名の職員がいるが、そのうち邦人職員は約30名。2001年1月にアジア・太平洋総局長に野寺康幸氏が就任した。

2000-2001年のILO予算は7億1,500万スイス・フラン(2年間の総額)。一般予算の財源は、加盟国の義務的負担である分担金により賄われる。2001年の日本の分担率は20.26%で、分担金は約1億4千万スイス・フラン。米国(分担率25%)に次いで第2位の拠出国となっている。また、このほかにもILOによる技術協力等への支援として、任意拠出を行っている。

The ILO :What it is, What it does(2000年ILO発行)

国際労働機関 http://www.ilo.org

図表-162 国際労働機関(ILO)主要拠出国別分担率

次頁

次頁