【水をめぐる動き】

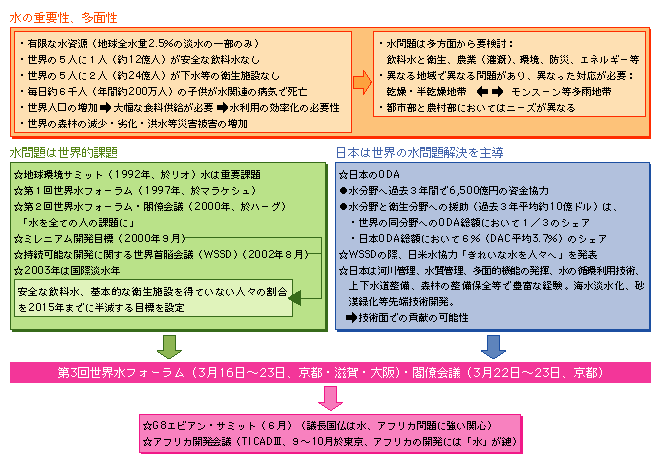

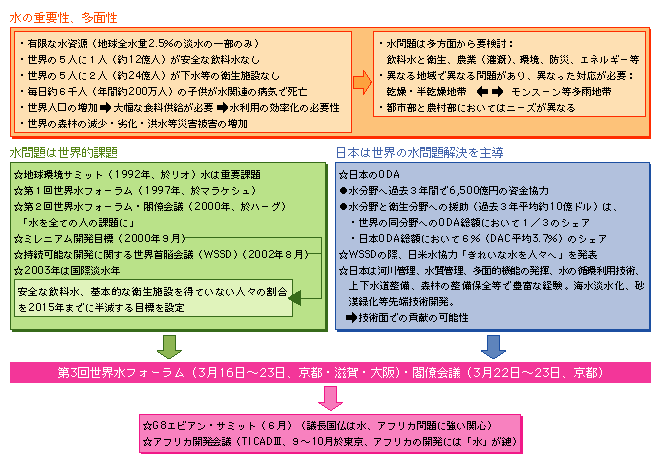

ヨハネスブルグ・サミットの際に、アナン国連事務総長がWEHAB(水、エネルギー、保健、農業、生物多様性の5分野の頭文字)の重要性を唱え水を最も緊急な課題の一つとしたこと、同サミットの主要な成果文書の「ヨハネスブルグ実施計画」に、ミレニアム開発目標(MDGs)にある「安全な飲料水」に加え、新たに衛生分野について「基本的な衛生施設を利用することができない人の割合を2015年までに半減する」との目標が盛り込まれたことなどを踏まえ、2003年は、水と衛生の問題について、国際社会の関心が急速に高まった。日本が取り組んだ水の分野に関する主要な国際会議の概要は次のとおりである。

<

第3回世界水フォーラム及び閣僚級国際会議の開催>

2003年3月、日本は、京都、滋賀、大阪で第3回世界水フォーラム及び閣僚級国際会議を開催し、同フォーラムには182の国・地域から2万4,000人以上の参加を得た。また、政府は準備段階から多くのNGOと意見交換を行い、フォーラム期間中も運営委員会と共同で「フォーラム参加者と閣僚との対話」を開催するなど、NGO担当大使を中心としてNGOと対話を行った。

閣僚級国際会議には、170の国・地域と47の政府間組織及びその他の組織からの参加があった。同会議では、草の根レベルからの統治(ガバナンス)を重視し、家庭や近隣の共同体(コミュニティ)からの取組の強化が唱えられ、また飲料水、衛生の分野の目標の達成等に向け努力することを謳った行動指向の「閣僚宣言-琵琶湖・淀川流域からのメッセージ」が採択された。また、43の国・地域、18の国際機関等から合計501件の行動計画(プロジェクト)が提出され、これを取り纏めた「水行動集」が発表されるとともに、「水行動集」のフォローアップとしてウェブサイトのネットワークを設立することが合意された。日本政府はこのネットワークが定着するまで責任をもって管理することとし、5月からその運用を開始している。

日本は、飲料水と衛生分野の最大の援助供与国であり、水分野の経済協力における包括的な貢献策として「日本水協力イニシアティブ」を発表した。また、ヨハネスブルグ・サミットの際に共同発表した日米水協力イニシアティブ「きれいな水を人々へ」に関し、協力の対象となる地域や分野について米国との共同発表を行った。さらに、新たにフランスと「水分野における日仏協力」を進めることで合意した。