|

1. 北米 |

93年に政権政党の交替という変化を経験した米国、カナダの両国であるが、米国においては、クリントン政権が困難な政策運営に直面する中、94年11月の連邦議員選挙の結果、40年振りに共和党が上下両院で多数を占める結果となった。民主党政権と共和党議会という図式が今後の政局展開にいかなる影響を及ぼすか、96年の大統領選挙を念頭に注目される状況になっている。

就任2年目に入ったクリントン大統領は、引き続き内政重視の姿勢を示し、特に、医療保険改革法案と包括犯罪対策法案の成立に力を入れた。包括犯罪対策法案については、紆余曲折の末、成立にこぎつけたが、同政権最大の内政課題とされた医療保険改革法案は、議会共和党をはじめとする反対もあり具体策で合意に至らず、結局、廃案となってしまった。また、州知事時代の政治倫理問題疑惑の再燃もあり、大統領の支持率が低下する傾向が見られた。

こうした国内政治状況の中で行われた中間選挙(注1)では、根強い政治不信を背景として、前回92年の選挙で「変化」を求めた国民の声にクリントン政権が応えていないとする国民の現状への不満が現れたこと、クリントン大統領が「ニュー・デモクラット」(注2)の立場を公約したにもかかわらず、リベラルで大きな政府の政策を推進したと国民の目に映り国民の失望感につながったことなどが指摘されており、これらがクリントン大統領への批判票、議会で多数を占める民主党への反対票となって、同党にとり厳しい結果となったと見られている。

米国経済は、引き続き好調さを維持しており、雇用情勢も改善が進んでいるが、一方、国内の好景気を反映して、米国の輸入の伸びは輸出の伸びを上回っており、その結果94年の対世界の貿易赤字は93年を上回ることがほぼ確実となっている。財政赤字は減少傾向が続いているが、議会で多数党となった共和党の減税政策等の絡みで、今後の推移が注目される。

外交面では、国内経済の活性化なしに対外的な指導力の発揮は困難との観点から、前年に引き続き経済面を重視した外交姿勢を窺わせた。個別案件では、対ヴィエトナム経済制裁解除や対中国最恵国待遇供与更新、核兵器開発問題に関する北朝鮮との枠組み合意、アジア太平洋経済協力(APEC)への参加等、アジアとの関係で活発な動きが見られたほか、中東和平や、北大西洋条約機構(NATO)における「平和のためのパートナーシップ」(PFP)、ハイティの民政回復等でも成果があった。なお11月の中間選挙で共和党が圧勝した結果、米国の対外関与については、それが米国の死活的利益に関わる問題か否かという点が従来以上に厳しく問われるものと思われ、この点で対外援助や平和維持活動(PKO)等をめぐる議会との攻防が注目される。

カナダでは、クレティエン首相率いる自由党政権が、雇用創出と財政赤字の削減を最重要課題に掲げ、高い国民の支持を獲得し政局は安定しているが、ケベック州では9月、主権獲得(分離独立)を目指すケベック党が政権に復帰した。カナダは、政治、経済、文化等の分野で密接な絆を有する米国との関係を重視しており、1月には北米自由貿易協定(NAFTA)も発効しているが、自由党政権は、対米関係の重要性を認識しつつも、カナダの対米依存度を低下させるべく、アジア太平洋、欧州、ラテン・アメリカ諸国との関係拡大を図っている。

欧州においては、欧州連合(EU)を一つの中核として冷戦後の新たな秩序の枠組みを構築するための努力が続けられている。日本は、価値観を共有する欧州との間で、経済から政治・安全保障に至る幅広い分野で対話、協調を進めており、また、このような協力関係を一層拡大することが必要になっている。このような観点から、94年5月に羽田総理大臣が訪欧し、仏、独、伊、欧州委員会等の首脳と会談したことは、日欧関係の強化に資するものとして有益であった。

[欧州統合の進展]

93年11月に発足した欧州連合(EU)は、経済面では経済通貨統合(EMU)準備を進め(下記(2)参照)、また、政治面では共通の外交・安全保障政策(例えば、ロシア及び南アフリカにおける選挙をEUとして支援)を実施するなど、統合プロセスの深化を着実に進めている。

一方、94年中は、EUの拡大についても一層の進展が見られた。まず、94年1月には、欧州経済領域(EEA)協定が発効し、EU12か国と欧州自由貿易連合(EFTA)5か国(スイス、リヒテンシュタインを除く)の間で単一市場が発足した。次いで、オーストリア、スウェーデン、フィンランド及びノールウェーの加盟交渉が94年3月に妥結し、このうち国民投票によりEU加盟が否決されたノールウェーを除く3か国が、95年1月1日EUに加盟した。さらに、EUは、中・東欧諸国の加盟希望を踏まえ、これら諸国との間の貿易・投資の自由化等を進めており、また、94年12月の欧州理事会(EU首脳会議)には、これら諸国の首脳を招待した。

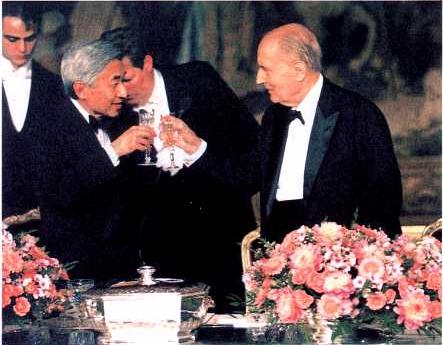

天皇皇后両殿下の御訪欧は日欧間の友好親善の促進に大きな意義を有するものであった(10月)。(写真は天皇皇后として歴史上初めての公式訪問となったフランスにて)=共同

このように欧州統合が一層進展する一方で、加盟国が増加するに従い、機構改革を含む欧州連合条約の見直し(96年の予定)が一層重要となっている。

[欧州経済の回復と今後の課題]

世界経済全体が回復の兆しを見せている中で、94年には各EU加盟国が総じて回復基調に転じた(欧州委員会の発表によると、94年、95年のEU全休の実質GDP成長率はそれぞれ2.6%、2.9%の見通し)。このようなEU経済の回復は、輸出の増加が投資及び消費の回復に結びつく形で達成される傾向にある。ただし、経済通貨統合の第三段階(欧州中央銀行の設立、単一通貨の導入等)移行の前提として欧州連合条約で定める経済収斂条件(注)を加盟各国が達成することは容易ではなく、少なく

ドロールEU委員長と会談する羽田総理大臣(5月)

とも97年から移行することは困難との見方が強い。

EUにとり最大の懸念材料である雇用の状況も、経済活動の回復を受け改善の方向に向かっている。依然として、南欧諸国をはじめとして、若年層の高失業率や長期失業者の割合の高さなど、構造的要因を背景とした問題を抱えてはいるものの、域内全体の失業率は94年春に最悪期を脱したと見られ、94年の10.9%をピークに緩やかな低下傾向が予見される。現在の回復基調を持続させ、一層の雇用創出を実現するための政策の一環として、93年末に欧州委員会が提出した「成長、競争力及び雇用に関する白書(通称ドロール白書)」を受けて、ブラッセル欧州理事会において「行動計画」がまとめられたが、このフォローアップが期待される。

[中・東欧など旧社会主義諸国の動向]

中・東欧諸国の中には、急激な改革に対する国民の不満が見られる諸国があり、その影響から現実に政権交代のあった諸国もある。しかしながら、議会制民主主義及び市場経済への移行という方向性は基本的には維持されている。改革の最も進展しているチェッコ、ポーランド、ハンガリー等は、EUや北大西洋条約機構(NATO)への加盟を希望し、西欧諸国との協力、連携の強化を通じて、政治的・経済的安定を模索している。一方、このような中・東欧諸国の西欧への急速な統合に対しては、ロシアは欧州に新たな壁を築くものであると受け止めている。さらに、中・東欧地域においては、社会主義政権崩壊後、民族・宗教的原因に基づく武力紛争が表面化する危険が高まっており、既に紛争が顕在化した旧ユーゴースラヴィアやナゴルノ・カラバフなどでは依然解決のめどが立っていないなど、地域の不安定要因となっている。

[新たな欧州安全保障秩序の模索]

このような欧州情勢の下、95年11月までの完全履行を目指す欧州通常戦力条約(CFE)が実施されつつある一方で、欧州の安全保障、紛争予防、危機管理及び紛争解決のための枠組みについては、引き続き欧州安全保障・協力機構(OSCE)(注)、NATOなどにおいて模索中である。

CSCEは94年12月の首脳会議で、その機構化をさらに推進するとともに、国連憲章第VIII章の地域的取極の規定に基づき、紛争予防・解決機能の強化を図ることとしたが、同会議には日本も積極的に参加した。NATOは、集団防衛機構としての位置付けを維持しつつも、欧州全体を視野に入れた安定化のための役割を模索しており、中・東欧諸国との関係でも、これまでの北大西洋協力理事会(NACC)を通じた対話と協力に加え、94年1月の首脳会議の合意に基づき、将来的なNATOの拡大をも念頭に置いた「平和のためのパートナーシップ(PFP)」に基づく協力を進めている。NATOの拡大については、94年12月のNATO外相理事会で、今後1年のうちに、何故またどのような形で拡大するかについて検討を開始することが合意されたが、ロシアはこの決定に反発している。

(1) ロシア

94年、ロシアでは、社会的安定を確保した上で経済を向上させ、93年12月に成立した新しい憲法の下で改革を更に推進しようとする努力がなされた。93年のような大統領と議会との深刻な権力闘争はなかったが、急進改革路線に対する揺れ戻し、次期議会・大統領選挙をめぐる政治勢力間の駆け引き、チェチェン共和国に対する軍部隊の導入などもあり、情勢は依然として流動的であった。

[改革路線の維持と安定の模索]

93年末の議会選挙の結果、エリツィン大統領は、急進的経済改革と対西側協調優先の路線から、ゆるやかな経済改革とより大国ロシアとしての主張を前面に押し出す外交へと軌道修正を余儀なくされ、94年1月早々、ガイダール第一副首相ら主要な急進改革派が閣外に去り、チェルノムィルジン首相ら実務派を中心とする改造内閣の組閣を容認し、2月には議会への「大統領教書」の中で政策の軌道修正を明らかにした。同時に、大統領は、国民的和解の模索に努め、4月末に行政府、議会、連邦構成主体、政党、社会団体等と「社会合意協約」を締結し、以後しばらくの間、政治的な小康状態が続いた。

しかし、次の議会選挙(95年)や大統領選挙(96年)をにらんだ政治勢力間の駆け引きが進むにつれ、大統領の政治スタイルや政府の経済政策に対する批判が徐々に表面化し、政局は流動化した。特に、10月のルーブル暴落事件を契機に、議会では内閣不信任決議案は否決されたものの予想以上の不信任票が投ぜられ、閣僚交替の要求が出た。また、チェチェン共和国の独立要求に対して、12月、エリツィン大統領は軍部隊の導入・実力行使に踏みきったが、これに対して、改革派などから強い批判が出され、また、日本を含む国際社会から懸念が表明された。

[経済改革と経済の現状]

ソ連邦の解体直後の92年1月に抜本的な経済改革が開始されて以来3年が経過した。94年1月成立したチェルノムィルジン改造内閣は、それまでの改革路線を継続しつつ、個別産業により配慮した経済政策を実施してきている。

具体的には、財政緊縮政策に沿って、6月には94年度予算が成立し、10月には、緊縮型の95年度予算の政府原案が議会に上程された。94年は、また、所得の実質的増大、貯蓄の増加等の好ましい動きも現れているが、年央に一旦は鎮静化をみたものの第4四半期に再び上昇に転じたインフレの動向がチェチェン紛争のために不透明となっており、また、生産の落ち込みは依然として大きく、さらに企業の債務、失業率の増大等の問題を抱え、ロシア経済は引き続き困難な状況にある。

[対外関係]

ロシアは、国内での民族主義的傾向の高まりを背景に、旧ユーゴー問題等の国際問題に関し積極的な発言を強めつつあり、9月の国連演説においてエリツィン大統領は「ロシアは大国であり続ける」と述べている。特に、独立国家共同体(CIS)諸国との関係については、国連演説において、旧ソ連地域における平和維持の主要な責任はロシアが負うと明言している。

また、北大西洋条約機構(NATO)の拡大問題については、ロシア国

ニキーチン・ロシア議員一行の表敬を受ける平田外務政務次官

境にNATOとの境界を設定するものであるとして強く反対を唱え、12月の欧州安全保障・協力会議(CSCE)首脳会議においては、米国と対立した。

外国に駐留するロシア軍の撤退問題については、8月にドイツ、ラトヴィア及びエストニアよりロシア軍の撤退が完了し、93年8月末に撤退を完了していたリトアニアとあわせ、ドイツ及びバルト三国からすべてのロシア軍が撤退し、これにより「欧州においては第2次世界大戦後が終了した」と言われている。

日本との関係では、93年10月のエリツィン大統領の訪日の際に東京宣言が署名され、領土問題解決に向けて新たに前進した交渉基盤が確立されたが、それ以来、政治対話が着実に進んでいる。3月には羽田副総理兼外務大臣がロシアを公式訪問し、チェルノムィルジン首相、コズィレフ外相等と会談し、東京宣言を基礎として日露関係を更に進めていく決意を改めて確認した。さらに、11月にはサスコベッツ第一副首相が訪日し、エリツィン大統領訪日以来の高いレベルの政治対話が実現した。また、12月、東京で第4回日露平和条約作業部会及び日露事務レベル協議が行われた。

ロシアは、93年より北方四島周辺水域における取締りを強化している模様であり、日本漁船に対する違法拿捕が増加し、銃撃事件も起きている。一方、サスコベッツ第一副首相が訪日した際、日露双方は、同水域における漁業協力の発展について、双方にとって受入れ可能な合意の達成を目的とし、両国政府の代表者間で近い将来交渉を開始することとした。

10月に発生した北海道東方沖地震に関して、日本は、人道的見地から適切な支援を行うとの基本方針のもと、北方四島住民に対し2度にわたり人道支援物資を供与した。

ロシア以外のNIS(旧ソ連新独立国家)諸国では、ソ連邦の崩壊に伴う分業体制の分断及び市場経済への移行に伴う混乱により、94年も引き続き経済困難の中にあった。加えて、民族問題の存在及び政権基盤の弱さなどから、多くの国において依然として政治的に不安定な状態が続いている。こうした中、NIS各国にとって、国内の民族主義的な動きとロシアとの関係のバランスをとり、政治的、経済的独立を実質的に確保していくことが大きな課題となりつつある。

ウクライナは独立後、経済の悪化とインフレに悩み、またロシアとの関係も緊張してきたが、94年7月の大統領選挙で、親ロシア派で実務派のクチマ元首相が大統領に選出され本格的経済改革と対露関係改善に取り組み始めた。一方、国際社会も、旧ソ連時代からの核兵器や危険な原発を抱えるウクライナの安定に大きな関心を有し、7月のナポリ・サミットでウクライナの問題を取り上げるとともに、10月にカナダにおいてウクライナ経済移行パートナーシップ会合を開催するなど、対ウクライナ経済支援、原発安全性支援の姿勢を強めつつある。また、日本を含む先進国の外交努力により、12月、ウクライナは非核兵器国として核不拡散条約(NPT)に加入した。

この地域における地域紛争については、タジキスタンの内戦、グルジアのアブハジア自治共和国の独立をめぐる紛争、アゼルバイジャンのナゴルノ・カラバフ自治州のアルメニアへの帰属をめぐる紛争のいずれにおいても、ロシア等の仲介により停戦が実現し、前二者では、ロシアを中心としたCIS平和維持軍が駐留している。また、グルジア、タジキスタンには国連停戦監視団が派遣されている。

(1) 中国とその周辺国・地域

中国は、インフレ加熱や地域間格差の拡大、腐敗・汚職といった問題を抱えつつつも、「社会主義市場経済」の名の下で改革・開放政策を推進し、引き続き高い経済成長を遂げている(93年は約13%)。また、経済面での発展を背景に対外関係においても着実に成果を挙げており、特に米国が5月に人権問題と切り離した形で対中国最恵国待遇(MFN)を決定した後、米中間において、経済、安全保障等一層広範な分野におけるハイレベルの交流が行われ、89年の天安門事件以降軋轢を生じていた両国関係はかなり改善された。日中間では、10月の広島アジア大会への台湾からの出席者問題で見解の相違が見られたものの、11月のジャカルタでの首脳会談において日中関係を引き続き発展させていくことで一致した。

香港の返還問題に関しては英中間交渉に改善の兆しが見える。また、台湾は民主化が一層進展する中で、対外的にはその経済力を背景に各国

日中首脳会談における細川総理大臣と李鵬首脳(3月)

及び国際機関との関係強化を目指している。さらに、モンゴルでは民主化と市場経済化が着実に進展している。

朝鮮半島では、94年中、北朝鮮の核兵器開発問題(P19~23参照)をめぐる緊張の高まりや、長年北朝鮮の最高指導者の地位にあった金日成主席の死去など、大きな出来事が相次いだ。核兵器開発問題の解決に向けた米朝枠組み合意が誠実に履行されれば、核問題の解決とともに、米朝関係の改善等、この地域の緊張緩和に大きく資することになる。しかし、南北対話はいったん合意された首脳会談が金日成主席の突然の死去により延期されたのち、再開のめどが立っておらず、また、軍事境界約を挟んでの兵力対峙の状況にも変化が見られない。

北朝鮮では、金日成主席の後継者と見られる金正日

日本は、朝鮮半島情勢が重要な局面を迎える中、3月の金泳三大統領の訪日、7月の村山総理大臣の訪韓などを通じ、引き続き韓国との友好協力関係の増進に努めている。

東南アジア諸国は、東南アジア諸国連合(ASEAN)各国を中心に高い経済成長を達成し、投資機会の拡大や域内貿易の進展等の動きが見られるほか、アジア太平洋における様々な地域協力・対話において主要な役割を果たそうとしている。この中で、7月のASEAN外相会議では、ミャンマーが議長国タイのゲストとして招待され、初めてASEAN諸国、インドシナ3国及びミャンマーの計10か国の外相が一同に会することとなり、また10月にはヴィエトナムが正式にASEANへの加盟申請を行うなど、東南アジア地域では融和と協力関係強化の方向性が出てきている。村山総理大臣は、8月東南アジア諸国を歴訪し、新たな時代を迎えつつあるこれらの諸国との協力関係の増進に努めた。

ヴィエトナム、カンボディア、ラオスの各国は、東アジア地域の飛躍的経済発展への参画を目指しつつ、市場経済を志向した経済改革を進めている。このような動きを踏まえ、国際社会はカンボディア復興国際委員会(ICORC)、対ヴィエトナム支援国会合等を通じ、インドシナ各国への支援を行っている。また、日本が提唱したインドシナ総合開発フォーラムについては、95年2月に閣僚会合が開催されるが、同フォーラムは、インドシナ地域全体の発展のため今後とも積極的な役割を果していくことが期待されている。

ミャンマーにおいては、政権側とアウン・サン・スー・チー女史との対話の実施等、民主化及び人権状況の改善に向けた動きが見られる。日

村山総理大臣の東南アジア諸国歴訪(8月)(写真は日・ヴィエトナム首脳会談)。=共同

本は従来よりミャンマーとの対話を通じ、同国の民主化を促していくとの立場をとっているが、欧米諸国等も同国との対話を行う路線に転換している。

南沙諸島の領有権をめぐる対立は依然この地域の不安定要因であるが、一方で平和的解決に向けた動きも見られた。

インド、パキスタンは経済関係を中心とした欧米先進諸国との関係強化に努力している。特にインドでは、91年からの画期的な経済自由化・改革政策が成果を生み、外国投資も顕著な伸びを示すなど、大きな国際的関心を集めている。その一方、分離独立以来インド・パキスタン間の懸案であるカシミール地方の領有問題は、依然として解決の糸口が見えないまま、南西アジア地域全体の不安定要因となっている。また、両国の核兵器開発疑惑は依然国際的な懸念材料である。

オーストラリア、ニュー・ジーランド両国が、日本との協力関係の一層の推進、アジア太平洋経済協力(APEC)に対する取組、ASEAN諸国との経済関係の拡大等アジア太平洋重視の姿勢を一層鮮明にしたほか、両国と太平洋島嶼国で構成する南太平洋フォーラム(SPF)が、日本をはじめとする主要域外国との対話を行うなど地域協力が進展した。

94年中、中南米域内8か国において大統領選挙が円滑に実施されたことにより、93年の5か国における選挙の円滑な実施とあいまって、中南米諸国の民主化定着の傾向が内外に印象づけられることとなった。また、8月のメキシコ大統領選挙でサリーナス前大統領の経済改革路線継承を掲げるセディージョ元教育相が当選し、さらに、10月のブラジル大統領選挙では、インフレ抑制を導いたカルドーゾ元蔵相が圧勝を収めたことは、経済改革路線への中南米諸国民の支持を象徴するものである。これまで進められてきた経済改革の結果、中南米地域は東アジアに次ぐ世界の成長センターとなっているが、経済改革の成果を更に定着させ成熟した社会を実現するために、教育の普及等を通じた社会的不均衡の克服やインフラ整備などの課題に取り組む姿勢も見られる。なお、94年末、メキシコはペソの大幅な下落から金融危機に陥り、その影響は中南米及びアジアの新興市場へも波紋を広げているが、米国の全面的な支援(債務保証等)の下、国際社会の協調支援も得て、経済の安定的運営のために努力している。

また、国内におけるこのような改革の動きとともに、政治・経済両面での地域協力が強化されている。政治面では、米州機構(OAS)やリオ・グループ(中南米の主要12か国で構成)等を通じて、ハイティ問題等の地域の安定にかかわる重要な問題につき密接な協議が行われており、また、経済面では、南米共同市場(MERCOSUR-メルコスール、95年1月発足)等をはじめ、域内貿易自由化を目指す地域経済統合が進展している。また、94年12月にマイアミで開催された米州サミットにおいては、34か国の首脳の間で、民主主義の強化や経済・社会開発の促進等の分野での広範かつ具体的な政策目標が合意されたほか、2005年までに米州自由貿易地域(FTAA)を創設するための交渉を終結するとの目標が定められた。

さらに、最近の中南米諸国の対外姿勢の特徴として、アジア太平洋地域、とりわけ日本との関係強化への関心の増大が挙げられる。これは、93年のメキシコに続き、94年はチリがアジア太平洋経済協力(APEC)に正式参加を果たし、また94年には、中南米地域より5人の国家元首、9人の外相が日本を訪れたことに反映されている。

日本は、中南米諸国が良好な政治・経済状況を維持・向上させ、長期的安定を確保することが、国際社会の安定にとって重要であるとの観点から、民主化・市場経済改革への支援を対中南米外交の基本にしており、例えば、エル・サルヴァドル大統領選挙(94年3月、4月)に際しては、15名の選挙監視要員を国連エル・サルヴァドル監視団(ONUSAL)に派遣した。また、日本は、中南米諸国が国際社会のパートナーとしてますます重要な存在となっていることから、同地域との政策対話の維持・強化にも努めている。国連総会時におけるリオ・グループ各国との外相会談も94年で6回目を数え、また、94年8月から9月には、河野副総理兼外務大臣がブラジル、アルゼンティンを訪問し、ブラジルにおいて同グループのトロイカ3か国(94年の幹事国:ブラジル、エクアドル、チリ)の外相との間で、2回目の会合を開催し、国連の機能強化、国際貿易問題や不拡散問題など幅広い分野について意見交換を行った。

91年10月のマドリード会議により開始された中近東和平プロセスは、93年5月、ガザ・ジェリコにおいてパレスチナ暫定自治が開始され、94年10月にはジョルダン・イスラエル間で平和条約が署名されるなど、大きな進展が見られた(中東和平に関してはP15~19参照)。

中東和平交渉が進展を見せる一方で、中近東地域には依然として不安定要素が見られる。

湾岸地域においては、国連経済制裁の解除を求めるイラクが10月初めに軍をクウェイト国境付近に集結させ、国際世論の変化を狙ったが、これが成功しないと見るや11月にクウェイトの主権及び国境を正式に承認した。しかし、国連安保理は、イラクが未だ国連安保理決議上の義務のすべてを履行したとは認めておらず、対イラク経済制裁は解除されるに至っていない。イランについても、6月にラフサンジャニ大統領が中東

日・イルラエル首脳会談における村山総理大臣とラビン・イルラエル首相(12月)

和平を物理的に妨害することはしないと公に発言したのが注目される一方、政治的には依然中東和平交渉に反対の姿勢を崩さず、その他テロ支援への疑惑、大量破壊兵器・ミサイル開発疑惑などその行動振りが依然国際社会の懸念材料となっている。日本は、イラクによるクウェイトの主権・国境承認を一歩前進と評価する一方、様々な機会を捉えすべての関連安保理決議の履行を強く働きかけている。またイランに対しては、国際社会の懸念を払拭するための具体的行動を採るよう粘り強く申し入れを行う一方、イラン政府の経済再建努力などの現実的施策を支援し、地域の安定化を促すとの観点から円借款を供与している。

このほか、イエメンにおいては94年5月、旧南北イエメンの指導者の間の対立が武力衝突に発展し、2か月間にわたる戦闘の後、旧南イエメン指導者が国外逃亡して内戦が終結した。また、アルジェリアでは、イスラム原理主義の流れをくむ過激派テロ組織の活動が、治安の悪化及び内政不安をもたらしている。

アフリカにおいては、政治面での民主化、経済面での市場経済化に向けての努力が引き続き払われた。

政治面においては、南アフリカで、4月に制憲議会選挙が成功裡に行われ国民統一政府が成立し、また、モザンビークで10月に大統領及び議会選挙が成功裡に実施されたほか、アンゴラでも11月に和平合意が調印されるなど、好ましい動きが見られた。一方で、ルワンダのように、民主化の過程で部族対立や政権争いが表面化するなど種々の困難に直面する例も少なくない(P5~8参照)。

経済面では、世界銀行及び国際通貨基金(IMF)が主導する「構造調

マンデラ新大統領の就任を喜ぶ南アフリカ市民(5月)=WWP

整計画」を中心として、多くのアフリカ諸国が様々な経済改革に取り組んでいる。「構造調整計画」は、アフリカにおいては、経済の制度的脆弱性、インフラの未整備、民間部門の未成熟等のため、短期的にはかえって国民生活を圧迫してしまう場合があるとの問題が指摘されて久しいが、それにもかかわらず、経済改革の必要性自体は今や共通の認識となっていると思われる。なお、1月には、中部アフリカ関税経済同盟の6か国及び西アフリカ通貨同盟の7か国に共通の通貨であるCAFフランの50%切下げ(対フランス・フラン)が実施され、輸出の増加、域外からの資本の回帰など、全般的には良好な効果が得られているが、先行きは必ずしも楽観を許さない。

日本は、93年の「アフリカ開発会議」の結果を踏まえ、民主化・経済改革に向け真剣な努力を行い、「良き統治」を実践している国の自助努力を支援することとし、人道的見地からの援助を行うとともに、持続可能な開発を可能とする人造り、インフラ等環境整備に積極的に協力を行っている。さらに同会議のフォローアップとして、12月にバンドンにおいて、国連、国連開発計画(UNDP)、インドネシア政府及びGCA(Global Coalition for Africa)との共催により「アジア・アフリカ・フォーラム」を開催し、アジアの経験をアフリカの開発に生かすためのアジア・アフリカ協力の方途につき討議するなど種々の努力を行った。

このほか、4月の南アフリカの制憲議会選挙には40名余りの選挙監視要員が日本より参加し、また、モザンビークにおいてはモザンビーク国連活動(ONUMOZ)に輸送調整及び選挙監視のための要員を派遣するなど、政治面でも地域の安定のため積極的貢献を行った。

| (注1) | 上院100議席の約3分の1にあたる35議席、下院の全435議席が改選されたほか、36州の州知事選挙などが行われた。 |

| (注2) | 従来の民主党の「大きな政府」的アプローチへの批判を踏まえ、個人の責任を強調し、効率的な政府による問題解決を目指す立場。 |

| (注) | 経済・通貨統合を達成するためには、加盟国間の経済条件が収斂することが必要であり、欧州連合条約では、インフレ率、財政収支、公的債務残高、為替要件、長期利子率の五つの条件を満たすことを経済・通貨統合参加国に課している。 |

| (注) | 欧州安全保障・協力会議(CSCE)は、95年1月より、その名称を欧州安全保障・協力機構(OSCE)と変更した。 |