|

1. 環境 |

[国際社会の取組]

国境を越えて人類全体の生存基盤に脅威を与えるという点で、地球環境問題は人類にとり最も重要な問題の一つとなっている。こうした地球環境問題の解決は、各国ごとの個別の努力では不十分であり、地域的、国際的な対応が不可欠である。その一方で、環境問題は、経済や社会の開発・発展と表裏一体の関係にあり、また、国内産業構造の違いなどから、各国の認識の相違や利害が対立している問題である。このため、外交努力により国と国の間の認識の相違や利害の対立を調整し、交渉、妥協等を行い、もって国際的協力を行っていくことが必要である。こうした中、現在、世界各国は92年に開催された国連環境開発会議(UNCED、いわゆる「地球サミット」の成果である)「環境と開発に関するリオ宣言」及び「アジェンダ21」などを着実に実施してきている。国際的には、92年秋、国連経済社会理事会の下部に組織された持続可能な開発委員会(CSD)を中心に、アジェンダ21の実施状況につき毎年レビューや意見交換が行われている。94年5月には、このCSDの第2回会合が開催され、資金・技術移転、持続可能な消費パターンといった、広範囲の分野にわたる問題や、淡水、有害廃棄物等の個別問題について協議が行われた。第3回会合に向けては、横断的問題としては引き続き技術・資金移転の問題が、分野別では森林問題等が焦点となるものと考えられる。

また、環境保全のための国際的な法的枠組みも、近年、着実に強化されてきている。砂漠化の防止に関しては、94年6月に砂漠化防止条約の条文がまとまり、10月には日本を含む80か国以上の国が署名し、今後同条約の発効が見込まれている。地球温暖化問題については、94年3月に発効した気候変動枠組条約に基づいて、日本を含む先進国の多くが地球温暖化防止についての自国の政策、採用した措置、今後の数値予測等に関する情報をまとめ、条約事務局へ提出したが、今後提出された各国の文書の内容が検討されることとなっている。さらに、生態系や遺伝資源等の保全については、93年12月に発効した生物多様性条約の初めての締約国会議が、94年11月に開催された。

こうした環境問題についての国際協力は、国連の枠組みのみならず、G7や経済協力開発機構(OECD)等でも行われている。94年3月にはG7環境大臣会合が開催され、地球環境問題、人口と環境、環境と雇用、資金問題、貿易と環境等について、幅広い意見交換が行われた。また、地球環境問題の性格に鑑み、自国の管轄外の環境問題に対して貿易措置を採ること(例えば、その生産過程・方法が地球的環境問題の原因となっている製品の輸入禁止)の適否など、「貿易と環境」の問題についてのルール作りに向けた検討がOECDや関税及び貿易に関する一般協定(GATT)等において行われている。

また、アジア太平洋など地域的な枠組みにおける協力も進展している。アジア太平洋地域においては、この地域における経済成長、エネルギー消費の拡大を見通し、環境問題が今後重要な課題になるとの認識の下、アジア太平洋経済協力(APEC)において、環境大臣会合の開催やエネルギー安全保障、経済成長、環境保護の「3つのE」の同時達成についての協力に関し検討が進んでいる。

[日本の貢献]

このように国際社会の協力が進展する中で、日本は地球環境問題を日本外交の主要議題の一つとして位置づけ、積極的に対応してきている。日本は、戦後の経済成長の中で、一時深刻な公害問題を経験し、それを

日本が設立・運営に協力しているタイの環境研修センター

克服した経験を有する。こうした経験を通じて培われた知見や技術などをいかし、国際的なイニシアティヴを発揮することが強く期待されている。

第一に、日本は地球環境保全のための国際的な法的枠組みの強化を重視しており、砂漠化防止条約をはじめ各種環境関連条約の作成過程等でも、開発途上国と先進国との立場の調整や、条約交渉会議等への開発途上国の参加を促すための経費支援等、積極的な役割を果たしている。また、UNCEDにおいて、日本は、92年度より5年間で環境ODAを9,000億円から1兆円をめどに拡充・強化する旨表明した。現在、日本はこの表明を達成すべく努力しているところであるが、92年度及び93年度の環境ODAは、合計約5,100億円に達しており、この2年間で目標の半分を上回る実績を達成した。こうした環境ODAを通じ、開発途上国の自助努力を促し、各国の社会基盤の強化、人材育成を行っていくことが重要である。さらに、自由主義・市場経済体制への移行期にある諸国においても、共産主義体制下の環境破壊の克服を改革の優先課題として取り組んでおり、国際社会の協力を必要としているが、このような観点から日本は、94年2月、中・東欧に対する環境協力のため10億ドルを限度に資金協力を実施することを表明している。

特に、開発途上国との協力に関しては、環境保護と経済成長の両立を図るための関連技術の開発と開発途上国への移転が大きな課題となっている。日本が大阪及び滋賀に誘致した「国連環境計画(UNEP)国際環境技術センター」は、開発途上国への技術移転を主たる目的とし、環境技術・情報の開発途上国への発信、専門家の派遣、環境分野での開発途上国からの研修生の受入れ等の活動を開始したところである。また、インドネシア、中国、タイにおいて、日本の環境ODAを利用した環境研究研修センターの設立・運営の協力も実施してきている。

また、開発途上国の地球環境問題に対する取組の支援のための基金として設立された「地球環境ファシリティ(GEF)」は、UNEPが有している環境問題についての知見、国連開発計画(UNDP)の持つ技術移転能力及び世銀のプロジェクト実施能力と、各国の資金供与能力を有機的に組み合わせた制度として91年発足した。日本としても、このGEFを中心的な国際的資金供与制度として確立すべく、設立当初より積極的に支援してきており、GEFの第一次増資についても、94年7月より3年間で、全体額の約20%に相当する約450億円を拠出することを表明している。さらに、日本は、二国間の枠組みでも、米国、EUなどの先進国や、中国などの開発途上国との間で、環境問題についての意見交換、政策調整等を行っている。

各分野ごとの専門的議論や個別プロジェクトごとの国際協力は着実かつ緊密に行われてきている一方で、今後最も重要となるのは、政治的推進力、国内の一般的関心を維持・強化していくことであろう。政府としても、政治的推進力の維持・強化に最大限努力していくことが必要であるが、同時に環境問題の解決のためには、国民一人一人の意識や努力の向上が肝要であることが改めて認識される必要があろう。

|

2. 人口・エイズ |

世界の人口は現在約57億人に達しており、毎年9千万人強のペースで増え続けている。この人口増加の90%以上は開発途上国で発生しており、これら諸国の食糧不足、雇用問題、都市への人口移動によるスラムの拡大等を招いているほか、経済・社会開発の阻害要因となっている。また、このような人口増加は、緑地の砂漠化や地球の温暖化などの地球環境問題にも悪影響を及ぼしているほか、日本をはじめとする先進諸国は高齢化や開発途上国からの人口移動等の新たな人口問題に直面している。

これら深刻化・複雑化した人口問題に対応するために、94年9月5-13日、カイロ(エジプト)において、国連主催による10年に一度の人口問題に関する政府間会議である国際人口・開発会議(ICPD)が開催された。同会議には、河野副総理兼外務大臣が首席代表として出席した。また、国会議員のほか、昨今のNGO活動の重要性に鑑み、国内外で活躍しているNGO関係者3名を含む総勢55名から成る代表団で臨んだ。同会議では、中絶に関する宗教上の理由からの反発や、環境と開発、人権及び資金問題をめぐっての先進国と開発途上国との意見対立があったが、多くの非公式協議等での折衝を通じて、最終的に向こう20年間を見据えた新たな「行動計画」を採択して閉幕した。この会議で、人口と環境との関わり、女性の権利・地位の向上などの新しい側面を含んだ「行動計画」が採択されたことは、人口問題の解決に向けての国際的推進力を高めたものといえる。日本は、従来より人口分野での国際協力に積極的に取り組んでおり、特に多国間の協力においては、国連人口基金(UNFPA)等への拠出は86年以降第一位となっている。また、日本は、94年2月、94年度から2000年度までの7年間で人口・エイズ分野におい

国際人口・開発会議で演説する河野副総理兼外務大臣(9月)

てODA総額30億ドルをめどとして開発途上国援助を行う地球規模問題イニシアティヴ(GII)を発表した。GIIは、同分野における米国の努力とあいまって、日米両国の間で進められている「地球的展望に立った協力」の重要な柱ともなっている。GII実施に当たっては、家族計画、母子保健等、人口問題に直結している分野での協力に加え、人口問題が経済社会問題全体に深く関わっているとの認識から、その取組には基礎的保健医療、初等教育、女性の地位向上等をも含んだ包括的アプローチを採用することとしている。

エイズの蔓延は世界的に深刻な状況にあり、その中でも開発途上国において急増傾向にある。特にアジア地域は、90年代後半にはアフリカ地域を抜いて世界最大の感染地帯になるとの予想もある。

これらの深刻な状況を踏まえれば、エイズ問題は全世界が即座にかつ

横浜で開かれた国際エイズ会議(8月)

真剣に取り組まなければならない「人類共通の課題」であり、国際社会の協調した努力が強化されつつある。その中で、日本としても、前述の人口・エイズに関するGII(P88~89参照)のほか、94年8月に世界各国から1万3千人の参加者を得て、第10回国際エイズ会議を横浜で開催するなど、積極的役割を果たしている。

94年12月には、パリにおいてフランス政府及び世界保健機関(WHO)の共催の下にエイズ・サミットが開催され、日本より、中山元外務大臣が政府代表として出席した。この会議においては、エイズ対策に係る宣言を採択し、援助国及び被援助国の連携並びに国連諸機関及びNGOとの協調を踏まえた地球規模でのエイズ対策を取り進めることについて、政治的コミットメントを表明したことは大きな意義がある。同会議において、日本はGIIにつき説明を行ったが、日本のイニシアティヴに呼応する形で、フランス、英国等より、エイズ対策への資金援助の表明がなされた点も成果といえる。

|

3. 人権・人道上の問題 |

[人権をめぐる国際社会の取組]

近年、人権問題に対する国際的な関心が高まってきており、様々な取組が積極的に行われている。特に94年は、93年6月に開催され、人権が普遍的であり、正当な国際的関心事項であるとの合意に達した世界人権会議のフォローアップの初年であり、国連などにおける人権をめぐる議論も、同会議で採択された「ウィーン宣言及び行動計画」を前提にして進められた。とりわけ象徴的なのは、同宣言及び行動計画に基づき93年秋の国連総会において設置が決定された人権高等弁務官のポストに、94年2月、アヤラ・ラッソ駐国連エクアドル大使が就任したことである。

国連は、従来より国連人権委員会や国連総会などのフォーラムにおいて、特に重大な人権侵害を行っている国に対して、人権状況の改善を求める決議を採択したり、人権関係条約等の国際的な人権基準を採択してきたが、近年、各国の人権状況改善に向けた努力を国連が直接支援するため、人権分野における技術的支援にも力を入れてきている。具体的には、国連の関連決議に基づいて、人権分野の国連の事務局である国連人権センターが各国からの要請に応える形で、人権状況の改善のため、専門家を派遣して助言を与えたり、セミナーを開き公務員を訓練するなどの活動の支援を行っている。さらに、カンボディアにおいては、国連のカンボディア人権センターが設立され、94年よりカンボディアの人権状況改善に向けて本格的活動を開始している。

国連による人権分野における技術支援の一環として、最近注目されるのが、ルワンダにおける国連人権センターの人権フィールド・オペレーションである。アヤラ・ラッソ人権高等弁務官のイニシアティヴによるこのプロジェクトにおいては、人権状況を監視するフィールド・オフィサーが紛争地域に派遣され、難民の帰還を可能ならしめる環境を醸成する活動を行っている。

こうした国際的な取組が進展する一方、基本的自由の保議・促進を重視する先進諸国と、経済・社会的権利、発展の権利を主張する開発途上国との間の、人権をめぐる認識には今なお隔たりがあり、国連の人権委員会においても、各地の人権に関する決議案をめぐり激しい議論がなされている。また、先進諸国と開発途上国との間の二国間関係においても人権が政治的摩擦を引き起こすケースが見られる。

[日本の人権外交]

日本は、人権が人類共通の普遍的価値であり、世界の平和と繁栄の基礎であるという考え方に基づき、人権状況に問題がある国に対しては、機会をとらえて日本の懸念を伝えるとともに、人権状況を改善する努力を行うよう求めてきている。また、ODAの実施に当たっては、基本的人権及び自由の保障状況に十分注意を払うこととしているODA大綱に基づき、重大な人権侵害が見られた国に対しては、援助方針を見直すなどの措置を採ってきている。

一方、日本は、単に各国の人権侵害を指摘し、対決的なアプローチを採るのではなく、各国の入構状況の改善のためにいかなる対応を行うのが効果的であるかを踏まえた現実的なアプローチが必要であると認識しており、このような立場から関係国に働きかけを行ってきている。例えば、94年の第49回国連総会におけるミャンマーの人権状況における審議では、日本は、ミャンマー政府による人権状況の改善努力を真に促すためには、これまでのミャンマー側の努力を正当に評価しつつ一層の努力を促す決議を、ミャンマー自身にも受け入れ得る形で採択するのが最も効果的であるとの認識の下に、決議案の調整過程で中心的役割の一翼を担い、そのような決議の満場一致による採択を導いた。

また日本は、82年以来継続して国連人権委員会のメンバーであるが、94年には人権委員会副議長を務めるなど、国連の人権活動の強化に積極的に貢献してきている。94年7月にはアヤラ・ラッソ人権高等弁務官を日本に招聘し、日本の人権外交及び人権状況への理解の促進を図るとともに、村山総理大臣ほか関係者との間で国連の人権活動や人権高等弁務官の役割に関する意見交換を行った。

[国際社会の対応]

東西冷戦が終結した現在、国際社会の目指すべき方向は、自由、民主主義、人権、市場経済といった基本的価値に基づく世界の平和と繁栄を築いていくことである。しかしながら、旧ユーゴーやルワンダをはじめ、世界各地での地域紛争の勃発等により多数の難民、国内避難民、戦争犠牲者が発生している(世界の難民数は、94年1月現在、推定約2,000万人)。また、大規模な自然災害や飢餓・貧困等による犠牲者も毎年のように発生し、生存のための基本的な条件も整わないような厳しい環境下で生活している人々が多く存在しており、国際社会が一致協力して取り組むべき大きな問題となっている。

人道問題の中で難民・避難民問題に関しては、多くの場合、その政治的、民族的、宗教的背景等により、当該国政府を通じた二国間援助の対象となりにくいこともあり、従来より、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)、世界食糧計画(WFP)、赤十字国際委員会(ICRC)、国際移住機関(IOM)、国連児童基金(UNICEF)等の国際機関が中心となって対応してきている。

さらに国連では、92年、国連人道問題局(DHA)を新設し、国連内外の人道援助諸機関の相互の協力・調整の強化を図っている。

また、人道問題への国際的な関心が高まる中で、93年8月にはスイス

ゴマ(ザイール)で病死したルワンダ難民の遺体のわきを医薬品を満載して進む援助団体のトラック=ロイター・サン

において「戦争犠牲者の保護に関する国際会議」が開催され、国際人道法の尊重を確保するための手段を講じることが最終宣言に盛り込まれるなど、各方面の取組が活発化しており、緊急援助、文化遺産保護、国際刑事法、難民・国内避難民、平和維持軍、通常兵器制限条約、地雷、女性・子供の保護をはじめ、人道問題について幅広い側面での状況改善のための努力が行われている(地域紛争における人道上の問題への具体的取組については、P49~50参照)。

[日本の役割]

日本は、上記のような国際的努力に積極的に参画してきており、難民問題などに関する国際会議への積極的参加はもとより、UNHCR等各国際機関を通じた資金協力や物資協力及び関係各国に対する食糧援助、さらにはルワンダへの人道目的の平和協力隊の派遣等を行ってきている。

また、インドシナ難民については、日本は人道上の見地及び東南アジア地域の平和と安定への貢献との観点から、日本への定住受入れを実施してきている。

さらに、開発途上地域等において大規模な自然災害等が発生した場合には、日本は、被災国に対し資金援助を実施したり、国際緊急援助隊の派遣、医薬品などの緊急援助物資の供与等の協力を行ってきているほか、国際的な援助実施機関に対しても資金供与を行っている。94年11月には、インドネシアでの火山噴火災害に際し、物資供与のほか、医師・看護婦等より成る国際緊急援助隊を派遣した。

このように、日本としても、今後とも世界各地の様々な人道上の問題の解決に向け、積極的に物資面や資金面そして人的貢献を含む総合的な協力を続けていく必要がある。

|

4. 麻薬・テロ |

[麻薬問題の現状]

麻薬の主要生産地は、世界に広く存在しており、ヘロインについては、タイ、ラオス、ミャンマーの「黄金の三角地帯」及びアフガニスタン、パキスタン、イランの「黄金の三日月地帯」が生産地として挙げられるが、近年では、ペルー、コロンビア等中南米地域においても生産されるようになっている。コカインについては、ペルー、ボリヴィア、コロンビア等中南米地域で大量に生産され、欧米地域のほか、最近では日本への密輸量も増加している。これら麻薬生産地では、生産削減を目的とした関係国による各種の施策や努力によりタイ等一部地域で減少効果が表れてきているが、全体としては依然として深刻な状況が続いている。

また近年では、生産国、中継国における麻薬乱用者の急増や犯罪組織による資金洗浄(マネーロンダリング)等も重要な問題となってきている。

[麻薬問題に対する国際的な取組]

国際的麻薬問題に対し、各国は、従来から国連を中心として取り組んできた。国連では、90年に麻薬撲滅のための国際協力推進の観点より採択された「世界行動計画」を国連薬物統制計画(UNDCP)を中心に推進している。

国連以外の麻薬問題に対する国際的取組としては、麻薬の不正資金の洗浄対策を検討するための金融活動作業部会(FATF)、先進各国の麻薬関連の援助政策等につき討議を行うダブリン・グループ等が積極的な活動を行っている。特にダブリン・グループについては、麻薬生産国及び中継国所在のグループ参加国大使館間で現地レベルの討議を行うミニ・ダブリン・グループ会合が強化されており、日本は、東南アジア地域におけるミニ・ダブリン・グループ会合でイニシアティヴを取っている。

[麻薬問題の解決に対する日本の貢献]

麻薬問題が地球規模で深刻な社会問題となっている中、日本はアジア太平洋地域における協力を中心に問題解決に取り組んでいる。

92年3月に日本が提唱した構想に基づきバンコックで開所したUNDCP東南アジア地域センターは、タイ、ラオス、ミャンマー、中国等の国境地帯での共同対策プロジェクト策定を積極的に推進してきている。こうした動きを受けて、タイ等の生産国側も麻薬問題への真剣な対応を開始しており、地域麻薬対策の好例となっている。日本は、同センターの活動支援を含めUNDCPへの支援を積極的に実施しており、94年度にはUNDCPに550万ドルを拠出した。

多国間機関への協力については、日本はUNDCPへの資金協力のほか、アジア地域で麻薬問題に携わる人造り等に取り組むコロンボ・プラン麻薬アドバイザリー計画に対する資金協力、中南米地域で麻薬対策に中心的役割を果している米州機構(OAS)全米麻薬乱用取締委員会(CICAD)に対する資金協力等を実施している。

二国間の協力としては、94年アジア、中南米、東欧諸国等より多数の麻薬対策中堅幹部を日本に招聘しセミナー等を開催、人材育成支援を推進しているほか、タイ、ラオス等で麻薬代替作物生産促進に資する食糧増産援助等の協力を実施している。さらに94年より、日米包括協議の内「地球的展望に立った協力」で麻薬問題が共通課題として取り上げられ、麻薬問題に関する日米協力の方向性につき検討が開始された。

[現状]

94年には、8月のアイルランド共和軍(IRA)によるテロ放棄宣言後、北アイルランド和平に向けた英政府とIRAの予備交渉が開始されるなど、一部において好ましい動きがあったものの、ブエノス・アイレス(アルゼンティン)におけるイスラエル移民共済会館爆破事件(7月)等の国際テロ事件が発生したほか、世界各地において依然として爆弾テロ、誘拐、暗殺、航空機ハイジャックなど様々な形態のテロ事件も発生した。特に、中近東では、引き続きパレスチナ暫定自治合意の進捗をめぐり占領地等においてイスラエル人、パレスチナ人それぞれを対象とするテロ事件が発生したほか、アルジェリア等一部の中東諸国において、イスラム原理主義過激派による外国人襲撃、殺害事件も依然発生し、トルコにおいても、クルディスタン労働者党(PKK)による武装ゲリラ・テロ活動が続いている。また、アジアにおいても、南西アジア、インドシナの一部諸国において外国人を対象とした誘拐、殺害テロ事件等が発生した。一方、中南米地域においては、左翼過激派などによるテロ事件が依然と

IRAの停戦発表を喜ぶベルファースト(北アイルランド)市民(8月)=ロイター・サン

して発生してはいるものの、全体としては、取締りの強化、和平に向けての努力などにより、テロ活動は退潮傾向にある。

[国際協力]

日本もテロリズムを有効に防止するための国際協力に積極的に参加している。7月のナポリ・サミットでは、議長声明の中でテロリズム及び国家により支援されたテロを非難するとともに、すべての国家に対しテロ支援の放棄を呼び掛けた。また、11月、国連総会第6委員会は、国際テロの根絶に関する宣言を採択した。

[テロリズムと日本の立場]

海外において日本人を人質にとり政府に不法な要求を突きつけるような事件が発生した場合には、政府としては、事件解決に第一義的責任を有する当該国の政府と協力して、人質の安全救出に最大限の努力を払うことは当然であるが、同時に、国際社会における法秩序を維持し、将来同種の事件が繰り返されることを抑止するためにも、累次サミットで確認されたとおり、テロリストに対しては譲歩しないという原則にのっとり、断固たる態度をもって対処する必要がある。政府がこの基本方針を引き続き堅持していくためには、国民の一層の理解と協力が不可欠である。

なお、日本赤軍は、中東和平の進展等の世界情勢の変化を自らの存在基盤を揺がすものと捉え、今後の活動方針を模索し、新たな活動拠点を求めているとの情報もある。日本政府としては関係諸国の協力を得て、日本赤軍の動向につき引き続き情報収集を行っている。

冷戦が終結し、相互依存関係が深まる中で、国際社会が自由・民主主義といった共通の価値観に基づいて、新たな世界を創り上げるための協力を重ねているが、一方で、イデオロギー対立がなくなったために、民族、宗教、歴史の違いによる考え方や社会の仕組みの違いによる問題が顕在化し、一部には共通の価値観を否定するかの動きも見られる。このような状況の下、文化的な相違に対する相互の尊重を高め、各国民との相互理解を得るために最も重要な手段である国際文化交流の必要性は一層高まっている。日本については、国際社会において、長い間専ら経済面を中心にその存在が捉えられがちであったことにも鑑み、バランスのとれた対日理解を促進する必要がある。また、新たな世界をより人間的で豊かなものとするため、異なる文化の相互の交流を深め、世界文化の一層の発展を促すべく協力していくことも重要である。このような観点から、日本は文化交流及び文化協力に一層積極的に取り組んでいく必要がある。

政府が文化交流を促進していくにあたっては、日本や日本人について全体的にバランスのとれた形で理解が増進されるよう努めることが重要である。このような観点から、政府は海外における日本語教育及び日本研究を支援するため、日本語教育専門家の派遣、日本での研修、教材・図書の寄贈、日本語能力試験の実施などに関し積極的に取り組んでいる。また、政府は、展覧会や舞台芸術などの文化行事の海外における実施にも協力しており、94年においては、韓国における「'94日本文化通信使」(日本語によるミュージカル上演等)、フランスにおける「アヴィニョン演劇祭-日本特集」、スペインにおける展覧会「桃山-日本美術の黄金時代」、欧州における日本三大古典演劇(能、歌舞伎、文楽)公演の開催などを支援した。

また、国際社会における相互依存関係の進展とともに、日本の社会における慣習や制度が国際社会に色々な形で影響を与えるようになっており、日本社会の仕組みや日本人の意識を外に開かれたものとする必要性が増大している。このような点も踏まえ、政府は、地方自治体や民間団体による日本国内での外国文化関連の諸行事を様々な形で支援し、日本国内における諸外国の文化、風習への理解の増進に努めている。

さらに、相互理解を通じた国際交流を推進する基礎として、人物交流が重要であり、特に、新しい時代を担っていく青少年の交流に重点を置くことが効果的である。このため、政府は「JET(Japan Exchange and Teaching)プログラム」(注1)、「青年招聘計画」(注2)等を通じて外国青年を招致しており、これに加え21世紀までに留学生の受入れを10万人に

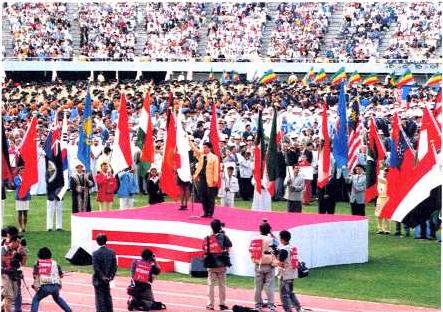

日本政府は国際競技大会の開催に関する協力も行っている(写真は広島アジア大会開会式(10月))。=共同

拡大すべく幅広い施策を展開している(94年5月現在は約5万4千人)。また、学会や芸術界、ジャーナリズム等の分野の文化人、有識者等の派遣・招聘充実を図ってきており、近年では、特に各国の有識者間での対話を促進するための知的交流や地域に根ざした草の根交流に着目して施策を進めている。さらに、オリンピック大会を含む国際競技大会の開催に関する協力等を通じ、スポーツ分野での交流強化にも努めている。

世界文化のより一層の発展を促すことは、国際文化交流促進の重要な目標のひとつであるが、世界の文化遺跡や文化財、各国・民族に伝えられる独自の伝統文化の中には、急激な経済発展、社会変化に伴い、保存や修復が行われないまま失われる危機に直面しているものが少なくない。

世界文化にとってのこのような危機的状況を救うため、日本は二国間での資金協力、89年に設立したユネスコ(UNESCO国連教育科学文化機関)文化遺産保存日本信託基金への拠出(94年までに計1,600万ドル)を行っているほか、文化遺産の保存に関する専門家の派遣、招聘を行うなど、様々な形で協力している。

この分野における日本の具体的協力の例として、アンコール遺跡保存事業が挙げられる。日本はこの遺跡の保存に協力するため、94年夏までに計4回の調査団を派遣し、その報告に基づき4年間の遺跡保存プロジェクトを策定したほか、フランスとともにアンコール遺跡保存国際調整委員会の共同議長を務め、各国・国際機関による協力の調整に尽力している。

また、伝統音楽、舞踊、工芸技術などの無形の文化財の保存・振興については、近年になって取組が強化されてきており、日本は、調査団や専門家の派遣、受入れのほか、ユネスコ無形文化財保存・振興日本信託基金(毎年25万ドル拠出)を通じ、アジア諸国の少数民族の伝統文化保存事業や国際シンポジウム、専門家会議開催等の支援を行っている。

さらに、このような文化財の保存、振興への協力に加え、開発途上国や旧社会主義諸国が民主的な国家として発展できるよう、文化面からの人的・知的支援を進めているほか、これらの国の文化や教育を振興するために文化無償協力を実施している(93年度は総額24億円)。

93年10月に設置された「国際文化交流に関する懇談会(有馬朗人座長)」は、94年6月に羽田総理大臣に対し報告書を提出した。報告書では、近年目覚ましい発展を遂げているアジア太平洋諸国との交流強化を今後の重点目標とすることを提言するとともに、日本の国際文化交流主体の規模が依然不十分であり、21世紀初頭までに国際交流基金(注3)をはじめとする国際文化交流の中核的機関の事業規模が倍増されることが期待される旨述べている。

この提言を受け、政府は、人員、予算の面において国際交流基金等の文化交流実施体制の一層の拡充を図るとともに、同基金を通じ、「平和友好交流計画」の下での事業を含め、アジア太平洋諸国との交流強化のための事業強化を計画している(平和友好交流計画についてはP3~4参照)。

(1) 科学技術と国際関係

科学技術は、国際社会の経済・社会的基盤を支える要素として、国際協力の重要な一分野である。特に今日の国際社会においては、地球環境の保全やエイズの克服など人類共通の課題に対処するための科学技術に関する国際協力が緊急の課題である。

冷戦の終結に伴い、旧ソ連がかつて軍事部内において蓄積した科学技術関係の膨大な人的・物的資源を、流出の危険から守るとともに、平和目的に活用していくことが、国際社会における重要な課題となっている。一方で、第二次大戦後長い間世界の科学界をリードしてきた米国において、国内状況の変化もあり、各国と協調して大型科学プロジェクトなどの国際協力を進める機運が生じている。こうした背景の下、経済協力開発機構(OECD)などの場において、大型プロジェクトについての先進諸国間の協力の在り方について議論が進められるとともに、旧西側諸国とロシア等旧ソ連圏諸国との協力も行われるようになっている。また、先進諸国は従来より基礎科学の分野に力を入れているが、これに加え、経済競争力強化のための科学技術の重要性をますます認識し、産業化に結びつきやすい分野での競争と協力に力を入れてきている。

科学技術の多くの分野で世界最高水準に達しており、特に商品開発につながる応用研究に強い日本にとって、以上の状況は国際的に大きな役割を果たす好機である。また、国際協力への積極的な参加を通じ、日本は国内の科学技術を一層豊かに発展させることができるであろう。

[二国間協力]

日本は約20か国との間に科学技術協力協定を締結しており、これら諸国を中心に定期的に二国間会合を開催し、共同研究課題の選定や科学技術協力促進のための協議を行っている。94年は、例えば、英国との間で新たに科学技術協力協定が締結され、それまで行われていた協力活動を整理し、一層の協力を推進するための制度的枠組みができたほか、米国との間で、日米包括経済協議の「地球的展望に立った協力」の下に設置された科学技術関係の作業部会における協議が進展した。EUとの間では、6月に東京で第1回科学技術フォーラムが開催された。

[多国間協力]

旧ソ連の大量破壊兵器関連科学者及び技術者の流出防止を目的とする「国際科学技術センター」が日、米、EU、ロシアにより3月に正式に発足した。この4者は熱核融合実験炉の共同研究開発プロジェクトでも協力している。

そのほか、日本が率先して進めている科学技術に関する国際協力の例としては、脳機能等の生態が持つ優れた機能を解明するための基礎研究を助成するヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラムがあ

宇宙分野における日米科学技術協力の一環としてスペースシャトルに乗った向井宇宙飛行士(7月)=WWP

り、世界の研究者から高い評価を受けつつ順調に運営されている。

| (注1) | 外国青年を原則として1年間招致し、全国の中・高等学校や地方公共団体における外国語指導、スポーツ指導、国際交流活動等において活躍してもらうもの。94年には11か国(英語圏中心から約4,200人を招致)。 |

| (注2) | 外国青年を2週間程度招致し、日本国内の視察、青少年等との交流、ホームステイ等の活動を通じ、対日認識を促進する計画。94年には約600人を招致。 |

| (注3) | 国際交流基金:国際文化交流の中核的実施機関の役割を果たす外務省主管の特殊法人。予算規模、活動概要については巻末の資料参照。 |