|

1. 世界経済の持続的成長の確保と日本の役割 |

94年に入って主要先進国の経済の回復が定着する中、引き続き世界の繁栄の確保のための国際協調の努力がグローバルな枠組みや地域的な枠組み及び二国間など様々な場で推進された。まず、多数国間の場では、日本を含む各国の努力によるウルグァイ・ラウンド交渉妥結を受け、95年1月1日をもって世界貿易機関(WTO)が成立する運びとなった。これは、多角的自由貿易体制の強化に向けての歴史的な一歩であるが、日本はこのWTOの運営において中心的役割を果たさなければならない。また、アジア太平洋地域では、94年11月に開催されたAPEC非公式首脳会議で、地域内の貿易・投資の自由化の大きな方向性について政治的意思が表明された。95年には、日本はAPEC議長国として、大阪で開催されるAPEC閣僚会議・非公式首脳会議に向け、更なる域内の自由化の促進のため努力する必要があるが、同時に、この地域的努力がグローバルな努力と相互補完的であるよう努めていかなければならない。さらに、二国間関係においては日米包括協議など種々の協議が行われているが、日本としては、このような二国間協議が世界全体やアジア太平洋の繁栄に向けて、多国間の枠組みの下での努力と整合的に且つこれを増進する役割を果たすように確保していく必要がある。

(1) 世界貿易機関(WTO)協定

ウルグァイ・ラウンド交渉は、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)の下での第8回目の多角的貿易交渉であり、貿易の自由化と

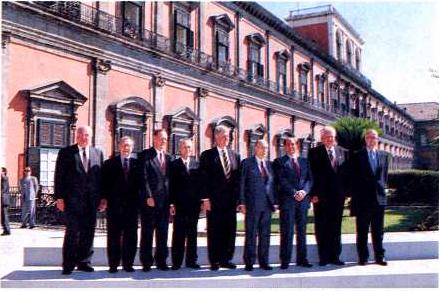

WTO協定に署名する羽田副総理兼外務大臣(4月)

貿易ルールの強化を目指し86年9月に開始された。この交渉は、7年以上にわたって行われ、最終的には125の国・地域が参加した大交渉となったが、93年12月に実質妥結し、94年4月にモロッコのマラケシュで開催された閣僚会合において正式に終了した。この閣僚会合では、交渉の成果を取りまとめた「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(WTO協定)などを添付した「最終文書」が署名され、日本より羽田副総理兼外務大臣が参加した。

その後、各国において協定の受諾手続が進められる中、6月のOECD閣僚理事会、7月のナポリ・サミットや9月のロス・アンジェルスでの四極閣僚会合、さらには11月のAPEC閣僚会議において、WTO協定の95年1月1日の発効に向けた各国の強い意思が確認された。そして、12月にジュネーヴで開催された「実施のための会合」において、1月1日発効が正式に決定され、同日、WTOは発足した。

WTO協定は、国際機関であるWTOを設立するいわゆる協定本体(P62の表の「WTO設立協定」)及びその不可分の一部を成す附属書1から3(注1)までに含まれている多角的貿易協定によって種々の貿易ルールを定めるという構成をとっている。その特徴としては、

| (あ) | サービス貿易(金融取引、運送、流通等)、知的所有権(特許権、商標、著作権等)及び貿易関連投資措置(ローカル・コンテント要求(注2)等)といった新しい分野についての規律の策定 |

| (い) | 今までGATT体制の下で必ずしも十分な規律がなかった農業貿易についての規律の強化(注3) |

| (う) | 諸協定の統一的な運用を確保するため、全体をWTO協定一件(諸協定を含む。)に取りまとめ、一体となった枠組みを設定 |

| (え) | 一方的措置の抑止、ダンピング防止措置の発動に対する規律の強化、国際機関としてのWTOの設立など、紛争解決手続と制度的枠組みの強化 |

が挙げられる。

また、WTO協定の実施により大幅に市場アクセスが改善される。これがもたらす経済的利益としては、94年11月時点でのGATT事務局による試算では、2005年までに世界全体で年間5,100億ドルの純所得増が見込まれている(注4)。

近年、世界貿易において依然として各種の保護主義的動きが見られる。WTOの発足は、このような傾向に歯止めをかけ、戦後GATTに基づいて発展してきた多角的自由貿易体制を更に発展させる新たな基盤を構築したという点から、非常に意義の大きいものである。貿易立国である日本としても、多角的自由貿易体制を維持・強化していくことが世界経済の拡大と繁栄につながり、ひいては日本経済の繁栄につながるとの観点から、WTOの運営に積極的に貢献していかなくてはならない。

ウルグァイ・ラウンド交渉の過程では、日本のみならず、米国、EUをはじめとした多くの国が種々の困難を抱えていたが、各国とも、WTO協定全体がもたらす利益を十分に理解し、また仮にWTOが発足しないということになれば多角的自由貿易体制、ひいては世界経済に測り知れない悪影響を与えるであろうとの認識を共有し、交渉の成功に尽力した。

日本は、「実施のための会合」に間に合う形でWTO協定及び関連国内法案について国会の承認を得て、協定締結についての意思を確定し、また、同協定の発効の前に締結手続を完了することができた。これは、多角的自由貿易体制の維持・強化は日本の繁栄にとっても不可欠であり、WTOの早期設立が日本の国益に資するとの認識が国内に共有されていることを示すと同時に、日本の姿勢を国際社会に訴える上でも意義を持つものであった。

また、ウルグァイ・ラウンド交渉の諸成果を更に拡充していくため、サービス分野で継続交渉が合意されている海上運送、基本電気通信、人の移動及び金融の分野において、自由化約束を各国が積極的に行うよう努力し、所定の期限内に交渉の終結を図ることや、中国、台湾、旧ソ連、中・東欧などといった諸国・地域がGATT/WTO協定上の要請を満たし早期の加入・参加が実現することが重要である。

先進国経済は、経済成長の回復にもかかわらず、引き続き深刻な雇用・失業問題に直面した。すなわち、欧州を中心に高水準の失業が持続するとともに、雇用が回復した国においても低賃金労働が拡大した。このような「雇用なき成長」の問題は、グローバリゼーションと技術革新という国際環境の変化に対し十分な対応がなされていないことを示すものであり、94年には、先進国間の政策協調の場においても主要課題として取り上げられた。94年3月には雇用問題を多様な角度から検討するため雇用・失業に関するG7ハイレベル会合がデトロイトで開かれた。この会合においては、雇用・失業問題の解決のためには、規制緩和、労働市場の硬直性除去、教育・訓練など構造政策への取組が重要であり、それがマクロ経済政策により裏打ちされればより有効となること、また、自由貿易や技術革新が質の高い雇用創出の源泉であり、自由貿易や技術革新を後退させることは雇用の確保につながらないことが、G7各国によって確認された。また、OECDは、92年より進められてきた雇用・失業問題に関する包括的研究の最終報告(雇用・失業研究政策報告書)を作成し、前記のデトロイト会合における結論を客観的分析により実証するとともに、包括的かつ詳細な政策提言を提示した。さらに7月のナポリ・サミットにおいては、「雇用と成長」が主要な議題の一つとして取り上げられ、デトロイト会合及びOECDの作業を今後更に深めていくことを首脳レベルで確認した。また、中長期的観点から雇用の拡大につながることか見込まれる世界情報インフラの分野につきG7の閣僚会合を開催することも合意された。

このように一連の国際的な議論を通じて、雇用問題への対応策が明らかになったが、これを踏まえ一連の構造改革を通じて雇用・失業対策を具体的に実施するのは各国である。一方、これらの構造改革が短期的な痛みを伴うことから、改革を遅延したり、国内雇用の確保を口実とした

ナポリ・サミットにおける各国首脳(7月)

保護主義的措置を求める動きが生じかねない点に注意する必要がある。したがって、これらの国際的な会合の成果に基づき、OECD等の場で各国の努力を相互にレビューしていくことが有益である。

経済のグローバル化に伴う新たな課題もウルグァイ・ラウンド終結後の国際社会が取り組むべき課題である。すなわち、資源の一層の効率的利用を促し世界経済をさらに発展させるという観点から、世界経済のグローバル化を一層進めるための枠組みづくりや経済のグローバル化と各国の国内政策の両立を確保するための検討が課題となっている。前者については、投資の自由化や基準の調和、相互承認に向けた国際的な枠組みづくり、情報インフラの整備に向けた国際協力などが挙げられる。また、後者については、貿易と環境、貿易と労働基準など、貿易措置を他国における環境問題や労働問題を理由として採ることの適否などについ

四極閣僚会合(9月)

ての国際的な検討が挙げられる。こうした問題については、ここ数年来、OECDを中心に、将来の新たなルール作りをも念頭に置いた分析・議論が行われているが、94年には、ウルグァイ・ラウンドの終結を踏まえ、その検討に政治的な弾みが与えられた。7月のナポリ・サミットでは、貿易と環境などについて今後取組を強化することに合意した。また、9月の四極閣僚会合(日本、米国、EU、加が参加)では、電気通信・ハイテク分野、規制緩和、基準の相互承認、投資などについて、今後検討を重ねていくこととされた。

今後はOECD、WTO、G7、四極会合など様々な場でこれらの問題への取組が一層活発化していくと考えられるが、日本としても、多角的貿易体制の維持・一層の強化に貢献するとの観点から、保護主義の口実として利用されぬよう十分留意しつつ、開発途上国の関心にも配慮して、その分析、検討に積極的に取り組んでいく必要がある。

94年は前年に引き続き、地域統合、地域協力の動きが活発な年であった。93年のマーストリヒト条約の発効により成立した欧州連合(EU)を中心とする欧州統合の深化及び拡大、北米自由貿易協定(NAFTA)の発効や12月に開催された米州サミット(注)における米州自由貿易地域(FTAA)創設に向けた動き、ASEAN自由貿易地域(AFTA)における関税引き下げの前倒し及び対象品目の拡大合意等が挙げられる。アジア太平洋地域協力(APEC)については、開かれた地域協力を柔軟な形で進めるものであり、着実な協力の成果が見られているが、94年には一定の期限を付したアジア太平洋地域での自由な貿易及び投資の達成という長期的目標を設定することにより、貿易・投資の促進・自由化の作業を一層推し進めようとする動きがみられた。

これらの地域統合、地域協力は、規模の経済、域内産業の競争力強化と構造調整の進展などによる域内経済の活性化を通じ、世界経済の発展に貢献し得るものである。また、国際貿易等に関して多角的なルールが未成熟な分野において、関心を共有する諸国が地域的に協力することが有益な場合もある。その一方、域外国に対する透明性が十分に確保されない可能性があるという問題があり、特に複数の地域統合、地域協力が相互の協力なく独自に進展し、多角的ルールがこれに追いつかない場合、世界経済のブロック化を招来しかねない危険がある。したがって、地域統合及び地域協力が多角的自由貿易体制を補完し強化するものとして進展するよう確保していくことが重要な課題である。

このような観点から、WTOやOECDといった多国間協議の場で地域統合の動きをモニター・分析していくこともますます重要となっている。また、日本は、APECについても、域外に対する透明性の確保に努力している。

こうした多国間の政策協調とともに、日米包括経済協議をはじめとする二国間の協議も活発に行われている。二国間の協議は、ともすれば透明性を欠き、第三国に対して悪影響を及ぼすような形で解決が図られるのではないかとの疑惑をも引き起こし得る。それを防ぎ、二国間協議の成果を世界全体の繁栄に繋げていくためには、二国間協議を行っていく際に、協議の成果が第三国へも最恵国待遇ベースで及ぶこと、GATTなどの国際ルールと整合していること、数量目標の設定など管理貿易アプローチをとらないことなどを遵守していくことが必要である。

日米包括経済協議は、マクロ面、政府調達及び自動車など個々の構造・セクター別問題、さらに地球的展望に立った協力とその対象は多岐にわたるが、それが故に以上の原則を「運営の基本原則」と特に明示した上で協議を行って成果を上げている。(日米包括経済協議の概要についてはP38~40参照。)また、欧州連合(EU)との間では、客観的な分析に基づく対話を重視した協力的アプローチにより、経済分野での諸課題に取り組んできており、これが着実に成果を生んでいる。具体的には当面の貿易投資関係のみならず、産業協力、競争政策、環境といった幅広い分野にわたる協力関係の強化を図ることで関係強化に努めており、そのような対話の中でEUが日本の規制緩和について多大な関心を有していることを踏まえ、規制緩和についても日・EU間で意見交換を実施してきている。

新たな国際情勢の展開の中で、エネルギー分野での協力にも新しい方向性が生まれてきた。

例えば、旧ソ連圏の経済を世界市場に統合する動きの一環として、91年以降日本を含む約50か国の間で行われてきたエネルギー分野の貿易と投資の自由化を目指す交渉が、94年6月にエネルギー憲章条約として結実し12月に署名式が行われた。

また、国際環境の変化に伴い、エネルギーに関する関心は緊急時の対応のみならず、開発途上国の経済成長に伴う地球規模でのエネルギーの需給問題、化石燃料の消費に伴う温室効果ガス排出などの環境問題といった課題にも広がりつつある。中でも、アジア太平洋地域での急速な経済発展に伴うエネルギー消費量の急増により、域内エネルギー需給が逼迫し、さらには温室効果ガスの発生の増大等を通じ環境面に悪影響が及ぶことが見込まれており、持続的な成長を確保しつつこうした問題を解決することが重要課題となっている。日本も、APEC非公式首脳会議などの場を通じ、こうした問題を解決するための政策課題を提示するなど積極的に対応している。

世界人口が増加する中で海洋生物資源の保存・管理のあり方をめぐる包括的な討議が行われており(国連公海漁業会議)、また地域レベルでの資源管理体制の形成・見直しも行われている。

一方、5月に開催された第46回国際捕鯨委員会(IWC)で南氷洋の商業捕鯨を禁止するサンクチュアリー提案が採択されたが、日本は8月、資源状態が極めて良好なミンク鯨を同提案の対象外とするよう申し立てている。捕鯨をめぐる環境は厳しいが、5月のIWCでは新たな商業捕鯨管理制度の完成を目指すことを支持・確認する決議が採択されるなどの前進も見られた。

日本は経済大国として、世界経済の健全な発展を遂げるために、他の主要国と協調して適切な経済運営を行う国際的責務を担っている。日本経済は、93年10月を境に回復局面に入ったが、94年を通してその回復は緩やかなものにとどまった。こうした中、政府は、94年度中のできるだけ早い時期に景気を本格的な回復軌道に乗せ、内需主導型の安定成長を確実なものとするため、大幅な所得税の減税、公共投資の拡大や規制緩和の推進等の政策努力を行った。

具体的には、まず2月に、過去最大規模となる総額規模15兆2,500億円(名目GNPの約3.2%に相当)の「総合経済対策」を実施した。これは、景気を浮揚するための内需拡大、課題を抱える分野における重点的施策の展開、経済活力を喚起するための発展環境の整備という三つの大きな柱から成り、94年における総額6兆円規模の大幅な所得税減税を含むものである。

さらに、3月には、国際社会に開かれた、質の高い経済社会を実現するための改革を推進することが急務であるという認識の下、経常収支黒字の縮小の中期的達成、内外価格差の是正や消費者選択の多様化を通じた国民生活の向上、活力と創造性に満ちた国民経済の構築を目的とした諸施策を対外経済改革要綱として発表した。これは、(あ)内需主導型の経済運営、(い)規制緩和を通じた市場機能の強化と対日アクセスの改善、(う)日米包括経済協議優先三分野における自主的措置、(え)調和ある国際経済社会の構築に向けた政策協調という大きな方向を決定したものである。これを受けて、7月には279の規制緩和項目を閣議決定した。

このほか、10月には税制改革要綱により、当面の経済状況に配慮して、消費税に係る改正を97年4月から実施することとし、95年及び96年分の個人所得課税について定率による特別減税を実施することとした。また、同月、社会資本の着実な整備を図る上での指針とするため、新たな公共投資基本計画を策定したが、この中では、95年度からの10年の間におおむね630兆円の公共投資を行うこととしている。

(1) 開発途上国問題に対する取組

開発途上国の経済は、全体的には比較的良好な状態にあるものの、開発途上国の間の経済的格差が一層拡大する傾向にある。アジアでは、80年代後半以降の高い経済成長を背景に、特に近年は東アジアの開発途上国・地域を中心に輸出指向型の急速な経済成長を達成した。中南米諸国でも多くの国が80年代の深刻な累積債務問題を克服し、経済成長の伸びはプラスに転じた。また、冷戦終結後の国際社会の構造的変化を受けて、従来社会主義体制をとっていた開発途上国のいくつかで市場経済化及び民主主義への移行が着実に進展している。このように経済的・社会的に発展を遂げつつある開発途上国が見られる一方、サハラ以南のアフリカ諸国などの開発途上国では、貧困、人口・食糧問題、債務問題などを抱え、80年代後半以降連続して一人あたり実質GDPは減少するなど、厳しい経済状況が続いている。

世界経済全体の3割以上を占める開発途上国の経済発展を促進し、世界経済に統合していくことは、世界の平和と繁栄にとり重要な課題であるが、これに加え、上記のような開発途上国における諸問題が環境、人口、エイズといった地球的規模の問題や地域紛争の要因ともなっていることに鑑み、その解決のために国際社会全体が積極的に取り組んでいかなければならない。また、東西冷戦の終結により先進国、開発途上国の双方がイデオロギーの問題から離れて対話を進め協力を行い得るようになるとともに、開発途上国の側においても、市場原理に基づく経済政策運営の重要性を認識し、建設的対話を重視する姿勢が示されており、開発途上国問題に対し本格的に取り組み得る環境が醸成されている。

このような認識に立ち、日本は、7月のナポリ・サミットにおいて、開発途上国問題に対する先進国の積極的な取組の重要性を強調するとともに、実効的な支援を行うためには、開発途上国の経済発展段階に応じたきめ細かい支援を行う必要があること、援助のみならず貿易・投資の円滑化などを通じた包括的な支援により開発途上国の経済的自立を促す必要があること、開発途上国とのパートナーシップを深め、世界経済への統合を進める方途を検討することの意義を訴えた。さらに、9月の国連総会一般討論演説(P27~28参照)や11月のAPEC閣僚会議及び非公式首脳会議(P31~34参照)においても開発問題の重要性を繰り返し強調している。

また、日本は、国連貿易開発会議(UNCTAD)などにおいて、従来の南北対立の場から開発途上国の貿易開発促進のための現実的な議論の場への脱却を図ることを目的として進められている機構改革の動きを積極的に支持している。また、アジアの経済発展の経験を他の地域にいかすべく、アジア・アフリカ・フォーラムの開催なども行っている。さらに今後は、こうした開発途上国問題にかかわる国際的な議論の場において、東アジアの成長要因、地域協力・地域統合の開発途上国に与える影響、「途上国間協力」などのウルグァイ・ラウンド後の開発途上国問題における重要課題に関し具体的な成果を挙げられるよう積極的に取り組んでいくこととしている。

[一次産品問題]

近年、一次産品の需給関係は供給超過を基調として不安定なものとなっており、一次産品輸出に経済の多くの部分を依存している開発途上国の輸出所得を不安定にし、これらの国々に深刻な影響を与えている。したがって、一次産品協定・研究会などを通じ一次産品貿易を活性・安定化させることは、開発途上国経済の着実な発展の基礎となるものである。さらに、中・長期的には、開発途上国経済が少数の一次産品輸出に依存しているという構造そのものを改善していく努力が重要である。

94年においては、国際熱帯木材協定改訂交渉の妥結、国際ココア協定、コーヒー協定の発効及び新たな国際穀物協定交渉の妥結などの種々の一次産品分野における今後の協力に関する議論が一定の成果をみた。日本はこうした交渉の過程において、生産国、消費国の調整役として双方の柔軟な対応を引き出すため重要な役割を担ってきている。

[累積債務問題]

開発途上国の累積債務問題は、近年の経済再建努力と債務救済の進展により全般的には状況は改善されつつあり、開発途上国への資金の流れも回復がみられる。一方、サハラ以南のアフリカ諸国を中心に依然として債務返済能力の回復が遅れているとともに、低所得国への資金の流れも停滞しており、国際社会は、債務国の自助努力を促しつつ、引き続きこの問題の解決に向け取り組む必要がある。

この問題の解決には、債務国が健全な経済政策運営や構造調整を通じ経済再建を進め、対外的な信用を取り戻すことが不可欠であるが、同時に先進国は各債務国の状況に応じ、資金供給の拡充、先進国経済の持続的成長の維持、市場アクセスの改善などの包括的な施策により債務国の自助努力を支援することも重要である。また、当面の対応策として、7月のナポリ・サミットにおいて、パリ・クラブに対し、最貧重債務国に対する債務救済措置を改善するための努力を続けることを奨励することとした。

[DNMEsとの対話]

東アジアや中南米のいくつかの開発途上国は近年顕著な経済成長を遂げているが、これらの開発途上国の高成長を世界経済の持続的成長にいかすためには、先進国が国際経済におけるこれらの国の状況を十分理解すること、これらの国が国際経済体制における責任あるパートナーとなって貢献することが重要な要素である。

このような観点から、OECDでは日本の提案に基づき、OECD諸国とアジア、中南米の経済発展の進んだ国・地域(韓国、台湾、香港、シンガポール、マレイシア、タイ、アルゼンティン、ブラジル、チリ、メキシコ)との間で経済問題に関する対話を行っている。94年10月には、今後の対話のあり方を検討するための「DNMEsとのハイレベル非公式会合」が東京で開催され、今後とも対話を継続し、貿易、投資、環境などの分野で政策の一層の収斂を図っていくことで一致した。さらに、OECDでは、中国との対話を開始すべく準備が進められている。

中・東欧、旧ソ連などの移行期の諸国においては、依然厳しい経済状況の中で、民主化、市場経済の導入及び世界経済への統合に向けた努力が続けられている。ロシアにおいては、94年に入りインフレは鎮静化の傾向を見せている一方、緊縮政策による生産の落ち込み、貧富の差の拡大などの問題を抱え、経済の安定化までにはなお曲折が見込まれるが、中小企業を中心に多くの企業が民営化を達成するなど一定の進展も見られた。中・東欧諸国の経済は、チェッコ、ハンガリー、ポーランド、スロヴァキア、スロヴェニアの各国において94年にはプラス成長に転じ(ポーランドは92年から)緩やかな回復基調に乗っている一方、ルーマニア、ブルガリア、アルバニアにおいては、引き続き低迷状況にあるなど未だに市場経済への移行プロセスが順調に軌道に乗ったとは言い難い状況にある。

このように着実な成果を達成している国がある一方で、改革に伴う諸困難に阻まれ思うように改革が進展していない国も見られる。さらに、中・東欧、旧ソ連諸国の改革の陰で見過ごされがちであるが、アジア、

カンボディア復興国際会議(ICORC)(右から、羽田副総理兼外務大臣、今川在カンボディア大使、議長を務める東外務政務次官)(3月)

アフリカ、中南米地域においても、民主化・市場経済化の動きが活発化している。

民主化・市場経済の導入に向けて移行期にある諸国における改革を成功させることは、それら諸国自身の安定と発展にとって不可欠であると同時に、世界全体の平和と繁栄の枠組みを形づくっていく上でも極めて重要である。また、改革を成功させるためには、まず当事国自らの努力が必要であるが、移行期にある諸国では、政治・経済の混乱、国民生活の一時的な悪化による市民の支持の低下など改革を継続する上での困難が存在することが多く、こうした困難を軽減するためにも国際社会が協調して改革努力を支持・支援していくことが重要である。

こうした観点より、7月のナポリ・サミットにおいては、深刻な状況にあるウクライナの経済改革支援に2年間にわたり40億ドル以上の国際的資金の供与を表明したことを含め、ロシアやその他の移行国の改革努力に対するG7諸国の支持を再確認している。日本は、こうした多国間の協力の一環として、IMF等の国際金融機関やOECDなどの国際機関を通じた改革促進支援についても積極的な対応を行っている。また、これら諸国に対する二国間の協力も重点的に推進しており、94年の具体的な支援の例としては、カンボディア復興国際委員会(ICORC)第2回会合(3月)、第4回モンゴル支援国会合(11月)等の東京開催、南アに対する支援表明(今後2年間にODA 3億ドル程度等)、パレスチナ地域の自治支援(2年間で2億ドルをめど)の具体化などが挙げられる。

[援助をめぐる内外の環境の変化]

冷戦終結により援助面での環境が変化する中、開発途上国、移行国への支援に対する需要は拡大・多様化しており、政府開発援助(ODA)の果たす役割は著しく増大している。これに対し、先進国の多くでは、国内の経済状況の低迷、財政困難、あるいは主要な援助対象国であるアフリカ諸国の停滞や後退などを反映して、いわゆる「援助疲れ」の傾向が見られる。DAC(注)加盟21か国の中で93年のODA実績総額が対前年比(ドルベース)で増加した国は、日本を含めわずかに3か国だけであり、DAC全体のODA実績総額(支出純額、暫定値)は547.9億ドルで、92年の618.2億ドルから名目で11.4%も減少している。

こうした中、日本としては、他の先進国のように「援助疲れ」の傾向に陥ることなく、援助が開発途上国の経済・社会発展、福祉の向上に寄与することに鑑み、平和国家日本の最も重要な外交手段、国際貢献の重要な柱として、国際的にリーダーシップを発揮していく考えである。これは、日本と開発途上国との友好関係を増進し、日本外交の基本姿勢に対する開発途上国の信頼、国際社会における日本の評価を高めるとともに、日本外交への幅広い支持につながり、ひいては広い意味での国益に寄与するものである。

[日本のODAの概観]

94年は、日本がコロンボ・プランに加盟することにより開発途上国に対する援助を開始してから40年目を迎える。その間、日本のODAの実績は89年に初めて世界第一位となった後も91年から3年連続で世界第一位となっており、93年の実績は114.7億ドルに上っている。また、現在援助を行っている国・地域数は150を越え、そのうち、日本が最大の援助供与国となっている国は28か国に及んでいる。また、国際機関に対する拠出(出資)も積極的に行っている。

こうした量的拡大に加え、ODAは質の面でも大きく改善した。例えば、援助全体に占める贈与部分(無償資金協力、技術協力、国際機関への出資等)の割合を増加したり、援助資金による物資・役務の調達先を供与国に限定しない、いわゆるアンタイド援助の比率を増やした(注1)結果、

日・ジョルダン無償資金協力案件交換公文署名式 (5月)

今日では日本のODAは国際的にも最も開かれた援助の一つとなっていると言えよう。

日本はこのようなODAの量の拡充と質の改善に関し、93年から97年の5年間を対象として第5次中期目標(注2)を策定しており、厳しい財政事情の下ではあるが、これに基づき引き続き着実な改善を図ることとしている。

[日本のODAの基本方針]

ODAを今後とも強化・拡充していくためには、ODAのあり方・内容について日本国民の理解と支持を得ていくことが不可欠である。そのため、次の点に留意しつつ、国民が納得し、相手国が評価する援助とすべく一層の改善努力を行っている。

| (あ) | 政府開発援助大綱(O D A大綱) |

| 日本は92年に策定されたODA大綱の4原則の運用(注3)を通じて、開発途上国における環境と開発の両立、民主化、市場指向型経済への移行努力などを支援するとともに、開発途上国の軍事支出、武器輸出入などとの関係については、開発途上国の限られた資源が有効に、かつ、開発目的に優先的に活用されるよう、開発途上国との政策対話などを通じて、その的確な運用に努めている。 | |

| (い) | 三つのアプローチ |

| さらに効果的・効率的な援助を実施していくため、3つのアプローチ、すなわち(i)開発途上国の発展段階に応じて対象分野や援助形態を有機的に組み合わせた援助、(ii)ODAと貿易・投資の連携した包括的な経済協力、(iii)三つのバランス(注4)という援助方針に沿った援助を実施している。 |

[的確な援助の実施と今後の課題]

実施面においても、事前段階における調査、国際競争入札の効果的実施、援助スキーム間の有機的連携、他の先進国との援助協調の強化、緊急災害援助などの機動的な援助の実施を充実させているほか、援助実施後の評価活動やフォローアップを重視するなどきめの細かい配慮にも努めている。加えて、日本は、以下のような新しい時代の要請に応じたODAの実施にも積極的に取り組んでいる。

| (あ) | 地球的規模の問題への取組 |

| 環境、人口、エイズなどの地球的規模の問題は、いずれも多国間の協力なしには効果的な対応が取り得ないという意味で国際社会が取り組んでいくべき緊急の課題である。また、地域紛争の多発により各地で大量に発生している難民問題は、人道上の問題であると同時に世界の平和と安定に影響する問題でもある。日本はこれらに対する援助を特に重視して援助の強化に取り組んでいる(具体的な援助の実施状況については、第3節参照)。 | |

| (い) | 民主化・市場経済化努力に対する支援 |

| 民主化及び市場経済化への努力を行っている国・地域に対し、日本は、経済、社会インフラを中心とした資金協力、人造りのための技術協力、支援のための国際会議の開催などを通じ、積極的に支援している(具体的内容については、P76~78を参照)。 | |

| (う) | 開発と女性(WID) |

| 開発途上国の女性の地位を向上させることによりその経済社会開発をより均衡のとれたものとすることを目的とし、開発途上国の女性がひ益する援助を重点施策の一つとして実施体制の整備に努めている。 | |

| (え) | 「途上国間協力」支援及び先進国間協力の拡充 |

| 援助から卒業した国、あるいは卒業間近の開発途上国が発展段階のより低い開発途上国を援助する「南南協力」(開発途上国間の協力)への支援を積極的に行っていくことも重要になっている。また、日本の援助が、量的に拡充し、またその対象地域も拡大してきたことに伴い、他の援助国・機関との政策協調が新たな課題の一つとなっている(具体的取組については、P30~31、P33~34を参照)。 |

[国民の参加拡大と理解促進]

近年、日本国民の国際協力に対する関心が急速に高まっていることを受け、政府としては、草の根(小規模)無償資金協力やNGO事業補助金などを活用したNGO支援、地方公共団体に対する協力強化などを通じ国民参加型の援助の拡充に努めている。このことは開発途上国援助に対する日本国内の支持と理解を得ていく上で重要であるとともに、開発途上国側にとってもきめの細かい援助を受けることとなり援助の内容の向上にもつながるものである。

また同時に、国民の援助に対する理解を促進するため援助の透明性を高めることが不可欠との観点より、ODAに関する情報の一層の公開、広報強化を通じて「顔の見える援助」の実現にも努めている。

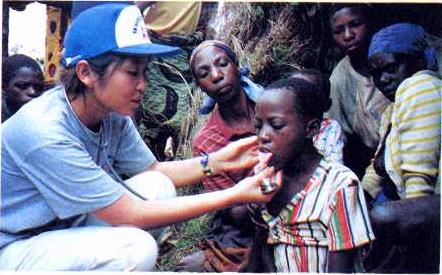

ルワンダ難民への緊急医療を行うNGOに対しても日本政府は支援を行っている。

| (注1) | 附属書4に含まれる複数国間貿易協定は、東京ラウンド諸合意の一つとして作成された協定・取極について、ウルグァイ・ラウンド交渉の枠外で交渉・改訂されるもの。 | |

| (注2) | ローカル・コンテント要求とは、海外に直接投資を行う際、投資受入国側から課せられる現地調達要求のこと。 | |

| (注3) | 非関税措置の関税化(但し、日本のコメのように一定の条件を満たす農産品については関税化の特例措置を適用できる)、並びに関税、国内助成及び輸出補助金(予算及び数量ベースの双方)の相当程度の削減を主たる内容とする。また、農産品輸出国が行う輸出の禁止又は制限に対する規律を強化している。 | |

| (注4) | OECDの試算(1993年11月)では、2002年までに世界全体で年間2,740億ドルの純所得増が見込まれている(但し、サービス貿易、知的所有権分野を含まず)。 | |

| (注) | 12月9~11日、米フロリダ州マイアミにキューバを除く南北米州34か国の首脳が集まり、民主主義の強化、経済統合、社会開発などにつき議論した。 | |

| (注) | DAC(開発援肪委員会):開発援助に関連するあらゆる問題について討議、検討を行うため設けられた経済協力開発機構(OECD)の中の委員会 | |

| (注1) | 日本の一般アンタイド率(93年実績)は、二国間援助全体で83.9%、円借款のみに限れば97.4%(但し、東欧向け援助を除く)。 | |

| (注2) | ODA第5次中期目標(概要) | |

| 1. | 期間:5年間(93年~97年) | |

| 2. | 規模:700~750億ドル(第4次中期目標に対し40~50%増) | |

| (参考) | ||

| (あ) | 第4次中期目標(88年~92年)500億ドルに対する実績は、496.9億ドルとなり、ほぼ達成した。 | |

| (い) | 92年実績113.3億ドル 93年実績114.7億ドル | |

| 3. | ODAの対GNP比率の着実な改善 | |

| (参考) | ||

日 本 ODAの対GNP比 92年 0.30% 93年 0.26% DAC平均 〃 92年 0.33% 93年 0.29% |

||

| 4. | 贈与(無償資金協力、技術協力)の拡充、有償資金協力の着実な推進等 | |

| (参考) | ||

贈与額 92年 65.3億ドル 93年 77.1億ドル 贈与比率 91年・92年2か年平均42.6% |

||

| 5. | 環境、人口等地球的規模の問題、基礎生活分野、人造り、インフラストラクチャー整備等の分野への援助の重点的実施 | |

| 6. | 援助要員の拡充、調査の拡充、NGOとの連携等 | |

| (注3) | 92年6月、政府は日本の援助の理念、原則、重点事項などを包括的にとりまとめた政府開発援助大綱(ODA大綱)を閣議決定した。ODA大綱では援助の基本理念として、(あ)人道的考慮、(い)相互依存関係の認識、(う)環境の保全、(え)自助努力への支援の4点を挙げるほか、援助を実施する上での原則として次の4点を規定している。 | |

| (あ) | 環境と開発の両立 | |

| (い) | 軍事的用途・国際紛争助長への使用の回避 | |

| (う) | 開発途上国における軍事支出、大量破壊兵器等の開発・製造、武器輸出入等の動向への十分な注意 | |

| (え) | 開発途上国の民主化の促進及び市場指向型経済導入の努力、基本的人権・自由の保障状況への十分な注意 | |

| (注4) | 三つのバランス | |

| (あ) | 経済インフラ整備や基礎生活(BHN)分野といった伝統的分野と環境、人口問題のような地球的規模の課題といった新しい分野のバランス | |

| (い) | インフラ整備などの大型案件と草の根レベルの小規模の案件のバランス | |

| (う) | 「モノ」を主体としたハード面での協力と開発途上国の経済・社会制度及び体制に視点を置いた人造り・制度づくりに対する協力などのソフト面での協力のバランス | |