|

1. 概観 |

国際社会においては、冷戦構造に代わる新たな時代の枠組みを創り上げるためのたゆみない努力が続けられている。しかし、国際情勢には依然流動的な要素が多く、世界の平和と繁栄を実現する国際社会の骨格は未だその全貌を現すには至っていない。

旧ユーゴー等に見られる民族、宗教、歴史等に根ざす地域紛争の危険は依然大きく、冷戦後の国際社会の重大な脅威になっている。また、旧社会主義諸国等の厳しい経済状況を背景として、冷戦期に蓄積された核兵器等の大量破壊兵器が拡散する危険があり、国際的な不拡散体制の整備が重要な課題となっている。さらに、多くの開発途上国、旧社会主義諸国における経済・社会面での改革努力が困難に直面しているほか、先進国における雇用問題及び環境、人口、エイズ等の地球規模問題なども深刻な状況にあり、国際社会は乗り越えるべき多くの課題を抱えている。

その中で、94年においては、北朝鮮の核兵器開発問題解決に向けた米朝間の「枠組み合意」が得られ、また、イスラエル・ジョルダン間の平和条約に見られるように中東和平が一層の進展を見せた。世界経済においても、先進国経済の回復、一部開発途上国の目覚ましい経済発展の維持など明るい動きが広まった。そのほか、国際人口・開発会議や国際エイズ会議が開催され、地球規模の問題に対する取組の道筋が示された。

これらの明るい動きは、国際社会による協調の成果であるが、このような国際協調をより確かなものとするための枠組みづくりも更に進展した。例えば国連においては、安保理改組をはじめとした機構改革のための作業が進展した。経済面においては、93年末のウルグァイ・ラウンド交渉妥結を受け、95年1月世界貿易機構(WTO)が発足した。

このようなグローバルな枠組みにおける協力が強化される一方、94年は地域協力の進展が顕著であった。特にアジア太平洋地域においては、初めての全域的安保対話として第1回ASEAN地域フォーラム(ARF)が開催されたほか、アジア太平洋経済協力(APEC)において貿易・投資の促進・自由化や開発面での協力促進に向け大きな一歩が記された。また、欧州においても、欧州安保・協力会議(CSCE)が新たに「欧州安保・協力機関(OSCE)」として域内の紛争解決に第一義的役割を担うこととなるなど、協力を強化させている。さらに、米州においては、94年の北米自由貿易協定(NAFTA)発効に続き、全米州の経済統合の可能性が検討されている。また、冷戦後の国際協力の枠組みづくりのための大きな課題である旧社会主義諸国や開発途上国とのパートナーシップの構築についても、地域レベルでの協力が進んでいる。

このように政治・経済的な課題に対して利益と関心を共有する諸国が地域的な取組で協力を強化することは大きな意義を有する。しかし、このような地域的な動きによりグローバルな協力の動きが阻害されたり、グローバルな協力に対する関心が失われてはならず、むしろグローバルな協力を補完し、これを更に加速していく方向に作用するものでなければならない。このような観点からも、国連創設50周年にあたりWTO発足年でもある95年に、国連改革や多角的自由貿易体制の強化といった多国間協調をより一層進めていく必要がある。その中で、日米欧の先進民主主義諸国の協力は国際社会の如何なる問題への取組にあたっても不可欠になっており、主要国首脳会議(サミット)等を通じた協力の強化が重要である。

このような国際的取組の中で、日本は、以下の章で詳述する通り、積極的な役割を果たしている。例えば、地域紛争の解決の面ではモザンビーク、エル・サルヴァドルにおける国連PKOやルワンダ難民支援のための人道救援活動に対する人的貢献を行ったほか、中東、カンボディア、エル・サルヴァドルにおいて復興開発などで協力している。また、軍縮・不拡散の面では、核兵器の究極的廃絶に向け核軍縮を促進する国連総会決議を提案し圧倒的多数での採択に持ち込むなど、日本は軍縮・不拡散のための具体的な貢献を行っている。開発途上国に対する支援の面では、各国が援助を減らす中、政府開発援助(ODA)を着実に拡充し、世界各地における民主化の動き、経済・社会の開発努力に対する積極的な支援を行ってきている。

95年は戦後50周年にあたるが、日本は基本的人権の尊重、民主主義、平和主義といった憲法の掲げる理念の下、これらの理念を国際社会においても実現し、人類全体のより良き未来を築くべく更に一層積極的な役割を果たしていく必要がある。国際社会の相互依存が急速に深まっている中、日本がこのような役割を果たしていくことは日本の責任であり、また自らの国益に資するものである。

日本は、冷戦構造の下では、専ら「西側の一員」としての外交を行ってきたが、これからは冷戦の終結という現実の下での国際協調の枠組みを築いていかなければならない。その意味において、日本は共通の価値を有する各国との協力を通じ、グローバルな協力とアジア太平洋における地域協力を共に推進し平和で繁栄した世界を築いていかねばならない。特に、95年、日本は、APEC議長国として非公式首脳会議及び閣僚会議を主催する。アジア太平洋地域協力の発展のため積極的な役割を果たすことが必要である。

また、このように日本が国際社会での役割を果たしていくため、各国との相互信頼を一層増進することが必要である。政府は、終戦50周年という節目の年を迎えるにあたり、94年8月末の「内閣総理大臣の談話」により、過去への反省の上に立って、不戦の決意の下、世界平和の創造に向かって力を尽くしていくことがこれからの日本の歩むべき進路であるとの認識を示すとともに、「平和友好交流計画」の発足をはじめとする取組についての基本的考え方を発表した。日本は、この基本的考え方の下、アジア近隣諸国等との過去の歴史を直視し、そこから将来に向け各国との相互理解や相互信頼を促進すべく、積極的に取り組んでいく必要がある(「内閣総理大臣の談話」についてはP169~171参照)。

95年1月の阪神・淡路大震災の際、諸外国から多くの支援が寄せられたが、これは、国際社会が日本に対して抱いている暖かい気持ちの表れであり、日本としてはこのような国際社会の厚意に深く感謝するとともに、世界の平和と繁栄のために引き続き積極的な役割を果たしていくとの自覚を新たにさせられるものである。

冷戦終結後の国際社会においては、冷戦時に米ソを両極とする東西対立の中で押さえこまれていた民族・部族対立や宗教的対立が顕在化し地域紛争に発展する危険が増大している。このような地域紛争は、既に紛争が顕在化した地域のみにかかわるものではなく、国際社会全体に関係するものである。それゆえに、紛争の予防や現実に発生している紛争の解決に向けて、関係当事国のみならず国際社会が一致協力して対処しなければならない。また、地域紛争はこれに伴い大量の難民・避難民を発生させるなど深刻な人道上の問題を惹起する場合が多いが、このような状況を前にして国際社会ができるだけの救いの手を差しのべることも、当然であろう。日本も、このような認識の下、アフリカ等の遠隔地における地域紛争の解決に向けても積極的に取り組んでいる。

ルワンダ内戦における大量殺戮とその後も継続している難民・避難民問題は、現在国際社会が抱える最大級の人道上の問題である。国際社会は、国連平和維持活動(PKO)のほか、難民高等弁務官事務所(UNHCR)の調整の下での各国による人道救援活動、非政府組織(NGO)による協力などにより、問題解決に積極的に取り組んできた。

94年4月より再燃したルワンダ内戦は7月までにほぼ終息したが、この過程で50万人以上の国民が殺害されたと言われており、また、多数の国内避難民が発生するとともに、大量の難民がザイール、タンザニア、ブルンディ等近隣諸国に流出した。ルワンダ国内においては、フラスを中心とする多国籍軍や国連ルワンダ支援団(UNAMIR)が、被災民・難民の安全保護及び人道援助活動支援を担い、ルワンダ近隣諸国では、

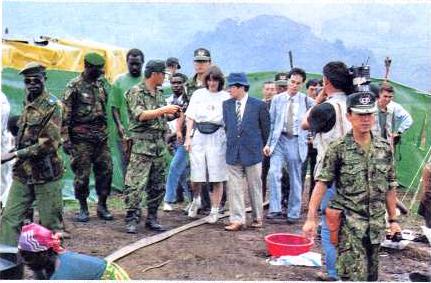

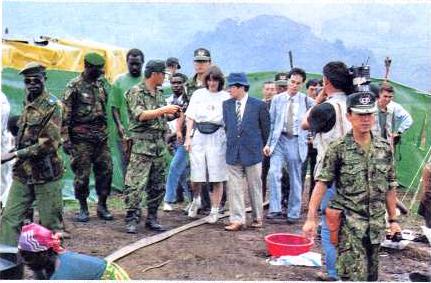

ルワンダへの自衛隊の派遣に先立ち、日本は2度の政府調査団及び与党調査団を派遣し、現地情勢の把握に努めた(写真中央はザイール・ゴマ出張中の柳沢外務政務次官)。=陸上自衛隊提供

フランスや米国をはじめとする各国軍隊等が人道援助活動にあたるなど、国際社会の取組は強化されていった。武カ紛争終結後のルワンダ国内の情勢は全般的に平穏に推移しているが、新政府は未だ正常に機能しておらず、また、帰国後の身の安全が保証されないとの危惧などから、難民・避難民の帰還は遅々として進まず、12月現在も200万人を越える国外難民と約150万人の国内避難民がいる。

日本は、8月以降現地に二度の政府調査団及び与党調査団を派遣し、それらの結果を踏まえ、自己完結型の人道的な国際救援活動を展開することを決定し、国際平和協力法に基づき(注)、「国際平和協力隊」を派遣した。この国際平和協力隊は、医療、防疫、給水、空輸等の業務を実施する約400名の自衛隊部隊を中心に、9月から12月までの間、ザイールのゴマ及びケニアのナイロビに派遣したものであるが、日本の人道問題に対する協力を具体的な形で示したものとして特筆される。また、日本は、UNHCRなどの国際機関への拠出や現地で活動するNGOへの財政

日本から送られてきた古着や学用品をルワンダ難民の子供たちに手渡す自衛隊員=共同

支援として総額約6,600万ドルの資金協力を行ってきたほか、1億9,000万円相当の物資協力を実施してきている(第2分冊P160~161参照)。

ルワンダの問題の根本的解決には、難民の本国への安全かつ尊厳ある自主的帰還を一刻も早く実現するとともに、ルワンダ国内における政治的和解、経済・社会復興及び周辺地域の平和と安定を実現することが重要であり、このような観点から、日本は、今後とも国際社会とともにできる限りの協力を行っていく必要がある。

旧ユーゴーのボスニア・ヘルツェゴヴィナ(以下ボスニア)を中心とする紛争は、未だ解決のめどは立っていないものの、和平に向けた国際社会の努力が継続されている(第2分冊P107~110参照)。

ボスニアにおいては、94年前半にサラエヴォの重火器撤去、ボスニアのイスラム教徒とクロアチア人勢力の間の停戦等の前進が見られたが、焦点のセルビア人勢力の和平への取り込みは実現していない。即ち、7月、米、露、英、仏、独からなるコンタクト・グループがボスニアの一体性を維持しつつも領土をイスラム教徒・クロアチア人勢力とセルビア人勢力の間で51:49に分割する和平案を提示した。この和平案は、これを受け入れるならば制裁を解除し経済支援を行うが、拒否するならば制裁を強化するとの、いわゆる「アメ」と「ムチ」のアプローチを含んでおり、7月のナポリ・サミットでG7及びロシアの首脳の間でも確認された。このような国際社会の圧力は一部功を奏し、セルビア人勢力の「本国」である新ユーゴーは、制裁の解除を得るためボスニア内セルビア人勢力との断交にまで踏み切った。しかし、セルビア人勢力は和平案の受け入れを依然拒み続けており、そのため、イスラム教徒に対する武器禁輸解除やセルビア人勢力に対する空爆強化等の強硬論が出ている。このような中、国際社会は、基本的に交渉による解決が望ましいとの立場を

「パジ、スナイパー」(狙撃兵に注意)の表示が目立つサラエヴォ市内=共同

維持しており、12月にはコンタクト・グループがセルビア人勢力に和平案を受け入れさせるよう更に努力を継続している。

このような紛争解決に向けた政治的努力に加え、国連保護隊(UNPROFOR)が、ボスニア、クロアチア共和国、マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国に展開し、それぞれ人道上の防護、停戦維持、紛争の予防にあたっている。

旧ユーゴー紛争は、民族・宗教上の対立に基づく典型的な冷戦後の地域紛争であり、大量の難民、避難民の発生など深刻な人道上の問題を起こしており、国際社会全体として取り組むべき問題である。日本も、特に難民、避難民に対する総額約1億2,000万ドルの人道援助を行っているほか、マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国、アルバニアなどの周辺国に紛争が波及しないよう経済協力等を通じた予防外交に努めている。

ハイティにおいては、米国を中心とした国際社会の断固とした対応により民主主義秩序の回復に向けての重要な進展が見られた。

91年9月のクーデターにより事実上の軍の支配が始まったが、国際社会は経済制裁等を通じて民主主義秩序の回復及びアリスティド大統領(注1)の帰国を目標として協力してきた。国連安保理は、軍への圧力

ハイティに帰国するアリスティド・ハイティ大統領と大統領を迎える米軍司令官(10月)=WWP

として、93年6月の制裁決議に引き続き、94年5月対ハイティ制裁強化決議(注2)を採択し、軍指導部の退陣を迫ったが、ハイティ軍側は譲歩の構えを見せず、7月には国際文民監視団(注3)の退去を強要するなど国際社会に対する挑戦的行為をエスカレートさせていった。このため、7月末、国連安保理は多国籍軍の創設を認める決議を採択した。9月米国は多国籍軍による軍事介入に踏み切る前に軍指導部の平和裡の退陣を実現するため、カーター元大統領を特使として派遣した。この結果、ハイティ軍指導部は、期限つきで退陣に合意し、これを受けて多国籍軍が平和裡に展開を開始した。その後10月中旬までに軍指導部はすべて出国し、アリスティド大統領の帰国が実現した。

日本は、クーデター発生以来、一貫してハイティにおける民主主義回復を支持し、人道援助を除く経済協力を凍結するなど、そのための国際協力に積極的に参加してきた。また、アリスティド大統領の帰国によりハイティが民主体制の回復と経済復興に本格的に取り組み始めたことを受け、経済協力の凍結を解除するとともに、国際社会による民主化と経済復興のための支援に適切な協力を検討していくこととしている。

特に、これまでの軍の不当な支配の下で深刻化した貧困の中、厳しい生活を強いられている貧困層の生活状況の改善が緊急の課題であり、このような観点から国際社会による人道援助が進められている。日本も11月世界食糧計画、赤十字国際委員会を通じた支援を決定した。

中東においては、イスラエルとパレスチナ人、シリア、ジョルダン、レバノンそれぞれとの間での当事者間の直接交渉と、この交渉を補完・支援するために地域共通の課題について域内及び域外の国の間で話し合いを行う多国間協議から成る枠組みで、平和への努力が続けられている。

その中で、93年9月のイスラエル・PLO(パレスチナ解放機構)間の「暫定自治に関する原則宣言」合意、94年5月のガザ・ジェリコ合意に続き、94年10月イスラエル・ジョルダン間で平和条約が実現した。この平和条約は、イスラエル・アラブ間のものとしては、イスラエル・エジプト間のものに次ぐものであり、9月に湾岸諸国会議がアラブ・ボイコット撤廃を発表したこととあいまって、アラブ・イスラエル関係の一層の改善が見られた。

イスラエル・パレスチナ間では、暫定自治に関する原則宣言に基づき、5月にパレスチナ人による初めての自治がガザ、ジェリコに於いて実現した。テロの克服と行政機構の立ち上がり経費に充てる財政収入の確保

イスラエル=ジョルダン平和条約署名式におけるラビン・イルラエル首相、クリントン米大統領とフセイン・ジョルダン国王(写真左より)(10月)=WWP

が課題となっている。また、選挙の実施と自治の西岸への拡大に向け交渉が継続している。

その他の直接交渉については、イスラエル・シリア間ではイスラエル軍のゴラン高原からの撤退と両国間の関係正常化をめぐり、また、イスラエル・レバノン間では両国間の安全保障と南レバノンからのイスラエル軍の撤退をめぐり、交渉が続いている。

また、地域協力にも進展が見られた。多国間協議環境作業部会においては、環境保全の地域協力の枠組みを定める「行動規範」が採択された。さらに、中東経済開発のための官民パートナーシップを構築することを目的として、10月末に日本を含む61か国の参加を得て中東・北アフリカ経済サミットが開催された。ここでは、中東・北アフリカ開発銀行の創設に向けた検討を行う専門家グループの設置などを謳ったカサブランカ宣言が採択された。

今後和平を根付かせるために、アラブとイスラエルが長年にわたる不信感を乗り越え、共存して安全と繁栄を確保できる中東のシステムを構築することが重要である。このため、多国間協議及びサミットの過程において地域協力の枠組みづくりが重要な課題となっており、日本も、欧米先進国と共に大きな役割を果たすことが期待されている。このため、日本は、パレスチナ支援、イスラエル周辺国の支援等の財政的支援のほか、多国間協議において、環境作業部会の議長国、経済開発、水資源、難民の各作業部会の副議長国を務めるなど、和平達成後に生まれるであろう地域協力の青写真を示すことに中心的役割を担っている。

北朝鮮の核兵器開発問題は、日本を含む北東アジアの安全保障上の重大な懸念であるのみならず、国際的な核不拡散体制の維持・強化に関わる重要な問題である。そのため、北朝鮮が、核不拡散条約(NPT)に完全に復帰し、国際原子力機関(IAEA)保障措置協定を完全に履行するとともに、南北非核化共同宣言を実施することにより、核兵器開発に関する国際社会の懸念を払拭することが重要である。このような認識の下、日本、米国、韓国をはじめとする関係各国、国連、IAEA等による緊密な協力が継続されてきた。その結果、10月、「米朝枠組み合意」が実現し、重要な進展が見られた。

北朝鮮は、85年にNPTに加入し、92年4月にIAEAとの間で保障措置協定を締結した。しかし、その後のIAEAの特定査察(注)の過程で北朝鮮の申告した情報に瑕疵が存することが判明し北朝鮮の過去の核開発に対する疑惑が生じたため、93年2月IAEAが保障措置協定に基づき特別査察(注)を要求した。これに対し、北朝鮮はNPT脱退を決定した。その後、国際社会の粘り強い働きかけや、米朝協議が断続的に行われ、北朝鮮がNPT脱退の発効を中断する旨表明するなどの動きはあったものの、94年3月には北朝鮮がIAEAとの間で事前に合意していた査察活動の重要な一部を拒否、更には南北朝鮮間の特使交換のための実務協議も決裂するなど、本件をめぐる情勢は非常に不透明な状況に置かれた。さらに、5月から6月にかけて、北朝鮮がIAEAとの間で今後の検認作業に必要な保管方法につき合意に達しないまま、5メガ・ワットの実験炉から燃料棒の抜き取りを行ったため、事態は緊迫し、国連安保理において、北朝鮮に対する制裁措置を含め、今後の対応につき非公式な協議が行われるに至った。

この中で、6月中旬カーター元米大統領と北朝鮮の金日成主席との会談が実現し、これが契機となって、7月8日に第3回米朝協議が開催されるに至った。7月のナポリ・サミットにおいては、米朝協議を通じた問題解決に対する一致した支持が確認されるなど国際社会も本件の対話解決に向けての動きを後押しした。その結果、米朝協議は、金日成主席の突然の死去による中断はあったものの、10月の「枠組み合意」の成立に至った。

この合意は、対話・協議を通じ、朝鮮半島の非核化を達成するための具体的枠組みを提供するものであり、北朝鮮の現行の核開発を凍結し、核兵器開発を防止するとともに、IAEAによる査察を通じ北朝鮮の過去、

米朝枠組み合意文書を交換するガルーチ米大使と姜錫柱外文部第一副部長(10月)=WWP

現在及び未来の核開発の透明性を確保するという意味で大きな意義を有する。具体的には、北朝鮮側は、既存及び建設中の黒鉛炉及び関連施設を凍結し、最終的には解体するのに対し、発生する使用済み燃料の軍事転用の可能性がより低い軽水炉が北朝鮮に供与されることとされ、また、北朝鮮はIAEAが北朝鮮の過去の核開発を解明するために必要とする措置を将来において受け入れることに同意している。なお、軽水炉の供与は、北朝鮮がNPT条約上の義務ではない黒鉛炉及び関連施設の凍結・解体を行うことに対応して行われるものである。軽水炉への転換の支援等は新たに設立する国際コンソーシアムを通じて行われることとなっており、現在はこの設立に向けて関係国間の協議が進められている。北朝鮮の核兵器開発問題の解決が国際的不拡散体制にとって有する意義に鑑みれば、同コンソーシアムは幅広い関係国の参加により設立されることが期待されており、その中で日本としても応分の協力を行う必要がある。

北朝鮮の核兵器開発問題の最終的解決のためには、北朝鮮が、今回の合意内容に沿い誠実に行動し、核兵器開発に対する国際社会の懸念を払拭することが重要である。また、本件合意の実施の過程において、米朝関係が改善し、北朝鮮側が南北関係により前向きに取り組むなど国際社会の一員として責任ある態度をとるならば、朝鮮半島ひいては北東アジアの緊張緩和につながり得る。このような観点から、日本としても、今後とも米国、韓国等の関係諸国と緊密に連携しつつ、この問題の解決のために最善の努力を払っていく必要がある。

既に述べたとおり、国際的な協調体制を強化していく上で、多国間協調がますます重要になっている。こうした認識の高まりを背景として、94年中にも様々な努力が続けられたが、国際連合を世界が直面している諸問題に機動的に対応できるように改革すること、日米欧を中心とする先進諸国間の協力の強化、開発途上国との新たな協力関係の構築などは、こうした多国間協調の進展に向けての主要課題である。

(1) 国際連合の役割

冷戦後の新しい国際協調の枠組みにおいて国連の果たすべき役割に対する期待が顕著に高まっているが、国連がこうした期待に応えていくためには、国連の機構・運用面や行財政分野での改革を通じ、その機能を強化していくことが急務である。国連創設50周年を迎える95年に向けて、こうした改革を進めようとの気運が高まった。具体的には、安全保障理事会の改組をはじめ、総会及び経済社会理事会の強化、行財政改革、国連平和維持活動(PKO)の効率化、憲章上の「旧敵国条項」の削除などに向けた取組であり、日本としてもこれらの課題に積極的に取り組んでいる。

[平和維持活動]

国連平和維持活動(PKO)は、広い意味での紛争解決の手段として最も有効なものの一つである。冷戦後の国連に対する期待が高まる中で、地域紛争の増加及び紛争の性格の複雑化という現状を踏まえ、こうした状況の変化に応じたPKOの効率化が強く求められている。

PKO活動の現状として、まず第一にPKOの数と規模の増大の問題があり、過去33件のPKOのうち20件が88年以降に設立されたものである。特に近年は、カンボディア、モザンビーク、旧ユーゴー等において1万人を超える大規模なPKOが相次いで設立され、94年12月末現在では76か国から約7万5千人の要員が17のPKOに参加している。この結果、PKO予算は大幅に拡大し、93年のPKO予算の規模は、国連の通常予算の約2.3倍の約30億ドルに達している。第二に、PKOの任務、活動の拡大がある。PKOは伝統的には停戦監視や軍の撤退の監視などを任務としてきたが、最近では選挙監視、人権監視、行政支援、復旧援助などの幅広い分野にわたる活動を含むようになっている。また、紛争を未然に防止する目的をもったPKOも設置されており、こうした例としてマケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国における国連保護隊(UNPROFOR)が活動中である。

一方、人道救援活動の安全確保などを目的として必要とあらば強制的措置をとり得る権限を与えられたPKOがソマリアで設立されたが、国連自身が紛争当事者化する可能性が高く期待された効果は挙げられなかったことから、その任務、原則などを一層慎重に検討すべしとの意見があり、むしろ、伝統的なPKOの諸原則(紛争当事者の合意、中立性等)の価値が再認識されるに至っている。

こうしたPKOをめぐる最近の動きに対応して、国連ではPKOを強化、効率化するための検討が進められている。まずPKOの数、規模の急増

モザンビーグにおいて輸送調整業務に携わる自衛隊員=陸上自衛隊提供

に対し予算措置が十分対応し得ない問題に関しては、現在個別に数か月単位で作成されているPKO予算の合理化、年次化などが検討されている。また、国連事務局の強化、短期間でよく訓練され装備の整った要員を確保すること、PKO要員の一層の安全確保も重要な課題であり、12月には国連要員等の安全に関する条約が採択された。さらに、PKOの設立、任務などの決定手続きについて、これを安保理の理事国のみで決定するのではなく要員の提供国や主要な資金負担国といった関係国と密接に協議した上で決定すべきことについても加盟国の理解が得られつつある。

日本は、国連のPKO特別委員会において副議長を務めるなど、PKOに関する論議に積極的に参画してきた。また、92年に成立した「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(国際平和協力法)により、PKOに対する人的貢献を行うための国内的体制も整備されている。日本は同法に基づき、これまでにアンゴラ、カンボディア、モザンビーク、エル・サルヴァドルのPKOに参加してきたほか、PKOではないがルワンダ難民救援のために自衛隊を中心とする国際平和協力隊員を派遣しており、これらの協力は国連をはじめ国際社会から高い評価を得ている(P272参照)。国際の平和と安全のための国際社会の努力に対する日本のこうした貢献は、国際協調の下恒久の平和を希求する日本の考えに合致したものであり、今後とも積極的に貢献を行っていく必要がある。

[安保理改組]

安全保障理事会は、国際の平和と安全に主要な責任を有し、拘束力のある決定を行い得る唯一の機関として、国連の諸活動の中心となる機関であるが、その改組や運用面の改善を通じた機能強化が必要とされている。この点については、94年の第49回国連総会の一般討論演説で発言した178か国のうち、134か国が安保理改組の必要性を訴えたことにも見られるように、国際的に幅広い合意が存在する。同時に、安保理改組に関する各国の利益と関心がそれぞれ異なるため、その実現に向けては、新たな国際情勢の中で国連が担うべき役割とその際の安保理の位置づけ、そのために必要な具体的改組の在り方につき充分に議論を深めていく必要がある。

安保理改組に関する具体的な議論の状況については、93年12月の総会決議に基づき「安保理理事国数の拡大及び安保理に関するその他の事項に関する作業部会」(安保理改組作業部会)が設置され、94年1月から9月までに計22回の会合が開催された。この結果、安保理理事国数を拡大すべきであるとの点については意見の一致があったが、同時に、拡大の範囲と性格については、更なる議論が必要として、第49回総会会期(94年9月~95年9月)において議論が継続されている。こうした中で、日本及び独の常任理事国入りについては、既に多くの国が支持を表明している。

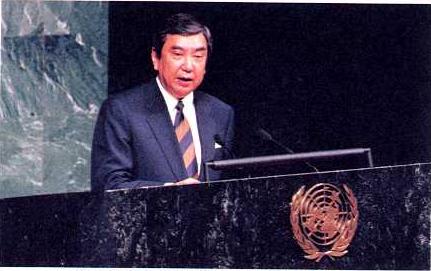

河野副総理兼外務大臣は9月の国連総会一般討論演説において、国際貢献に関する日本の基本的な考え方として、日本は、憲法が禁ずる武力

第49回国連総会で演説する河野副総理大臣兼外務大臣(9月)

の行使は行わず、平和国家としての行動に徹する、憲法の範囲内で国連平和維持活動に積極的に参加する、軍縮・不拡散、開発、環境、人権等の分野でこれまで以上に積極的に貢献する、との諸点を述べるとともに、日本として、こうした基本的な考え方の下で、多くの国々の賛同を得て、安保理常任理事国として責任を果たす用意があることを表明し、国連における議論が95年の第50回総会における安保理改革案の合意につながることを期待する旨述べた。

このような世界全体の平和と繁栄を維持・促進する上で、自由・民主主義、市場経済という共通の価値を共有し、世界のGNPの約7割を占めるとともに、世界先端の科学技術を有している日米欧の先進民主主義諸国の責任と役割はますます重要となっている。94年中の主要な動きを振り返ってみても、政治面においては、旧ユーゴー問題や北朝鮮の核兵器開発問題に代表される地域問題への対応、軍備管理・軍縮などの分野で日米欧を中心とした多国間の協調が重要な役割を果たした。また、経済面では、世界経済の持続的成長の確保はもとより、WTOの発足へ向けたモメンタムの維持とウルグァイ・ラウンド後の諸問題への取組、ロシア、ウクライナをはじめとする民主化・市場経済化に向けた移行期の諸国に対する支援、開発援助などの分野においても日米欧それぞれの役割や対応が極めて重要な要素となったことに象徴されるように、日米欧の密接な協力と政策協調を抜きにして国際社会の直面する諸課題に取り組んでいくことは不可能である。その際、日米間と同様、日欧間においてもグローバルな問題についての協力と協調を一層進めていく必要がある。既に国際政治・経済上の政策課題に関する日米欧の政策協調を推進する上で主要国首脳会議(サミット)あるいはOECDのような国際機関がそれぞれ重要かつ建設的な活動を行ってきているが、こうした多国間協議を時代にふさわしいものに強化、改善していくとともに、それぞれの活動の有機的連関を確保・増強することも重要な課題である。

ナポリ・サミットにおける議長声明の発表(7月)=共同

世界の平和と安定の維持と並んで開発や環境問題、人権などの経済社会分野でも国際的な協調・協力体制の見直しの必要性が高まっている。これらの課題については、先進国間の協調した取組に加え、開発途上国との協調が不可欠である。一方、開発途上国においても、冷戦終結による非イデオロギー化の進捗、東アジアの経済的な成功に見られる開発途上国の多様化など、変化する国際環境の下で先進国との建設的な対話を追求する動きが高まっている。

こうした現状において開発、環境、人口、エイズなどの問題に関し、検討と実施の両面において、先進民主主義諸国と開発途上国を含んだ国際的取組が試みられつつあることは歓迎される。たとえば国連においては、事務総長報告書「開発のための課題」及びこれに関する勧告(提言)を得て活発な議論が行われている。また、国際人口・開発会議の開催(10月)、世界エイズ会議の開催(12月)、国連環境開発会議のフォローアップなどを通じ、先進国と開発途上国の間の連携による問題解決が探求されている。また、貿易・投資の問題についても、OECDとアジア、ラテン・アメリカの先進途上国・地域(DNMEs(注))と間で有益な政策対話が進展しており、94年10月には東京で次官級の対話が行われた。

このような状況を踏まえ、日本は、93年の東京サミット以降、援助と貿易、投資及び債務戦略を連携させた包括的な取組と、開発途上国の発展段階に応じたきめの細かい取組を軸とする新たな開発戦略を提唱してきた。また、自国の開発に一定の成果を収めた国々が新たな援助国になることを促すために、いわゆる「途上国間協力」支援の重要性を訴えてきており、河野副総理兼外務大臣は、第49回国連総会一般討論演説で世界規模でこのような協力を展開するために具体的提案を行う旨明らかにしている。日本はこのような協力関係を先進国と開発途上国を問わず積極的に進めていく方針であり、次項にみるアジア太平洋地域における協力はその代表的な例といえよう。

94年はアジア太平洋の地域協力が大きく進捗した年と位置づけられよう。経済面では、アジア太平洋経済協力(APEC)非公式首脳会議において、地域内の貿易・投資自由化の大きな方向性についての政治的意思が示された。また、地域全体の政治・安全保障問題に関する初めての対話と協議の機会として、ASEAN地域フォーラム(ARF)が開催されたことは歴史的な意義を有する。

(1) アジア太平洋経済協力(APEC)

アジア太平洋経済協力(APEC)は、89年11月に発足して以来、毎年閣僚会議を開催してきたが、93年にはシアトルで非公式首脳会議が初めて開催され、94年はインドネシアの議長国の下でさらに着実な発展を示した。すなわち、11月11~12日にジャカルタで閣僚会議が、15日にはボゴールで非公式首脳会議が開催され、また、このほかにも、貿易、中小企業育成、環境などに関する大臣会合が種々開かれるなど協力の幅に拡がりを見せてきている。さらに、閣僚会議に向けて高級事務レベル会合がほぼ3か月毎に開かれ、これに併せて貿易投資委員会や95年からは経済委員会となることが決まった経済動向及び諸問題に関するアドホック会合が活動を行ってきているのをはじめ、個別の協力分野に関する10の作業部会が地域内の各地で開催されるなど、制度面でも柔軟な形態を維持しつつ徐々に整備が進捗している。現在の参加メンバーは18か国・地域を数えるに至っている。

94年の閣僚会議・非公式首脳会議は、このようなAPECの発展の中で画期的な成果を生みだした。貿易・投資の面では、世界貿易機関(WTO)の設立を目前に控え、ダイナミックな経済成長を続けるアジア太平洋地域が多角的自由貿易体制の一層の強化に向けイニシアティヴを取っていく必要があるとの認識の下、貿易・投資の促進と自由化を一層進展させることに合意した。特に、首脳会議では、「APEC経済首脳の共通の決意に関する宣言」(ボゴール宣言)を採択し、「先進工業経済は遅くとも2010年までに、開発途上経済は遅くとも2020年までに自由で

APEC非公式首脳会議における各国首脳(11月)

開かれた貿易及び投資という目標を達成する」旨盛り込んだことは極めて重要である。これは、参加首脳による長期的視点に立った自由化の方向性についての政治的意思の表明であり、自由化の分野、範囲、方法など、その具体的な行動指針は、今後参加メンバー間で検討していくことになっている。

また、域内の経済発展の多様性に鑑み、開発のための協力が重要であることについても一致があり、閣僚会議では人材養成枠組み宣言が発出された。日本は、APECにおける貿易・投資の促進・自由化と開発のための協力は車の両輪であるとの認識に立って、「前進のためのパートナー(PFP)」の形成を提案した。この提案は、先進国が開発途上国を援助するという開発問題に関する従来のアプローチを越え、発展段階の異なる域内の国と地域がそれぞれの経済発展における経験と特徴をいかしパートナーとして協力し、域内全体において調和のとれた経済発展を目指すためのものである。これに対しては、多くの参加メンバーから支持が表明されたが、これは今後のAPECにおける協力の在り方についての考え方を提供するものであり、その内容の具体化に向けた努力が求められている。また、日本は、3つのE(経済成長、エネルギーの安定供給及び環境保護を一体として同時達成を目指すための研究)の進展の必要性などを主張し、多くの国の賛同を得た。

世界経済におけるAPEC参加メンバーの経済規模は、人口の38%、GDPの52%、貿易の41%を占めており(いずれも92年実績、世銀、OECD資料による)、今後のアジア太平洋地域の潜在的成長力に鑑みれば、APECの世界経済に対する影響力はますます増大していくものと思われる。このことから、APECの動向に対してはEUをはじめ域外の諸国・機関からも大きな関心が示されている。今回合意された貿易・投資の自由化や開発の問題は、世界経済のみならず、日本の経済外交にとっても極めて重要な課題であることから、日本は、95年の議長国として、閣僚会議及び首脳会議の成功に向け、これらの課題に積極的な対応を行っていく必要がある。

従来アジア太平洋地域においては、各国の安全保障上の関心が全域的な広がりをもつことは少なかった。しかし、冷戦の終結に伴い国際環境が大きく変化したことを受け、地域全体の政治・安全保障に対する関心が高まったことを背景として、92年よりASEAN拡大外相会議を中心に政治・安全保障対話が本格的に行われるようになった。さらに、94年7月、第1回ASEAN地域フォーラム(ARF)が開催され、中国、ロシアを含むアジア太平洋地域の17か国の外相とEUの代表が初めて一堂に会し、この地域の政治・安全保障に関する意見交換が行われた。

第1回ARFにおいては、アジア太平洋地域の政治・安全保障情勢を中心に意見交換が行われたほか、具体的な信頼醸成措置についてもいくつかの提案がなされた。会合終了後、議長国タイのプラソン外相より発

第1回ASEAN地域フォーラム(ARF)(7月)

出された議長声明においては、アジア太平洋の一部における動きが地域全体に影響を及ぼしうるとの認識が示されるとともに、ARFを今後も継続・発展させていこうとする参加各国の意思が確認され、具体的には、今後毎年1回ARFを開催することとし、95年はブルネイで開催することが合意された。また、同声明において「地域内の政治・安全保障協力の強化と拡大に向けて作業を続けていくとの強い信念」が表明され、そのための具体的な検討事項やフォローアップのためのメカニズムが示された。

日本よりは、河野副総理兼外務大臣が出席し、専守防衛、非核三原則、不拡散体制の強化といった日本の安全保障政策の基本を堅持していくことを言明するとともに、地域の安全保障に関しては、この地域における米国の存在と関与を維持しつつ、ARFを通じて相互信頼の増進のための協力を進め、長期的な視点に立って安全保障環境の整備・向上を図るべしとの考えを述べ、「相互の安心感を高めるための措置」として(あ)情報の共有、(い)人的交流、(う)グローバルな活動の推進に向けての協力、の三本柱の実施に向け具体的な検討を行うことを提案した。

このように、94年の第1回ARFでは、アジア太平洋地域の共通の安全保障上の関心が生じていることが確認され、冷戦後の新しい対話と協力の試みが開始されたが、今後、地域内の各国はARFの運営を軌道に乗せていくとともに一歩一歩着実に安全保障協力の具体化を図り、長期的に安定したアジア太平洋地域としていくための信頼関係を強める努力を継続しなければならない。日本としても、今次会合において提案した三本柱の具体化を図っていくなど地域の主要国の一つとしてこうした動きに積極的に参画していく必要がある。

[全般]

94年の日米関係は、7月の日本における政権政党の交代、11月の米国の中間選挙での共和党の勝利という、それぞれの国内政局の大きな変化や、93年以来交渉が続けられてきた日米包括経済協議の難航等、いくつかの不安定要因はあったものの、政治・安全保障、地球規模の協力及び経済関係という三つの分野において、両国関係を発展させるべく努力が続けられた。

特に、7月のナポリでの日米首脳会談及び11月のジャカルタでの日米首脳会談で、両国首脳より、それぞれ外交政策の継続性と、両国の国内政治の変動は日米関係の重要性に何ら影響を与えるものではないことが確認された。

94年初めより、秋口にかけ最大の関心を集めたのは、日米包括経済協議の帰趨を中心とする貿易・経済分野であったが、あらゆる分野においてバランスのとれた協力関係を強化するため、両国関係者は協議を重ねた。この結果、9月には包括経済協議も政府調達、保険等の分野で妥結し、11月の日米首脳会談では、アジア太平洋地域において両国間の地球的展望に立った協力をより一層推進することで合意されるなど、成果が上げられた。

日米両国は、安全保障上の同盟関係と経済面を中心とした強い相互依存関係にある。同時に、両国は、冷戦後の世界の平和と繁栄のために極めて重要な責任を担っており、今後とも日米安全保障体制を堅持するとともに主要外交課題について緊密な政策協調を重ねていくことが重要である(なお、日米安保体制については、P43~44参照)。

[旧米友好親善]

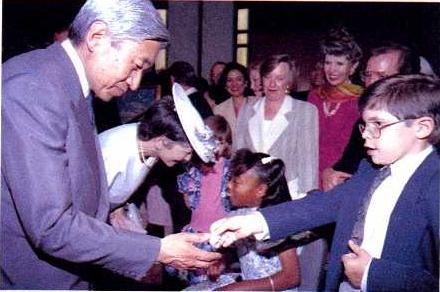

94年6月には、天皇皇后両陛下の米国御訪問という、日米友好親善にとり特筆すべき出来事があった。この両陛下の御訪問は、両陛下にとっては御即位以来初めてのものであり、昭和50年の昭和天皇皇后両陛下の御訪米以来19年ぶりのものであった。また、クリントン政権にとっても最初の国賓であった。

米国にて身体障害者施設を訪問する天皇皇后両殿下(6月)=共同

両陛下は、2週間余りにわたり、ワシントンのほか、ジョージア州、サウス・カロライナ州、ニュー・ヨーク州、ミズーリー州、カリフォルニア州、コロラド州、ハワイ州等、米国各地を御訪問になり、クリントン大統領をはじめ御訪問各地の関係者から心温まる歓迎を受けられた。また、両陛下は、御訪問中に、多くの米国民と直接接する機会をお持ちになったほか、各地で日系人・在留邦人による歓迎行事に臨まれた。

両陛下の御訪問は、米国内でも連日大きく報道され、両陛下に直接接する機会に恵まれた米国関係者は、両陛下のお人柄に深い感銘を受けた。この御訪問は、両国国民の親近感を増進し、友好親善関係を深めていく上で大きな意義があった。

[日米経済間係]

94年を通じて、日米包括経済協議(以下、包括協議)を中心とする日米経済・貿易関係に非常に大きな注目が集まった。2月にワシントンで行われた細川総理大臣とクリントン大統領との間の日米首脳会談においては、客観的基準の問題をめぐって決着に至ることが出来ず、包括協議に暫時「冷却期間」を置くこととなったが、4月のマラケシュ(モロッコ)で行われた羽田副総理兼外務大臣とカンター通商代表との会談を踏まえ、5月下旬に協議の再開が合意され、その後困難な交渉を経て、9月末に閣僚レベルの交渉により、政府調達(電気通信及び医療技術分野)、保険、その他の分野で協議が妥結した。

93年7月に宮澤総理大臣とクリントン大統領との間の声明により協議の枠組みが設置されて以来、14か月にわたり包括協議がまとまらなかったことは、日米関係上決して好ましいことではなかった。包括協議の進展がはかばかしくないことにより、ともすれば日米間の経済摩擦に過度の焦点が当てられ、これが日米両国民の間にもわだかまりを生みかねないような状況が生まれていた。また、日本は、日米間の協議の成果が多角的自由貿易体制や市場経済原則を増進するものでなければならないとの基本的立場に立ち、特に(あ)政府による対応が可能で、政府の責任の及ぶ範囲の事項に協議を限定すること、(い)将来の結果を約束するような内容は排除すること(実質的な数値目標の排除)、(う)交渉の結果は最恵国待遇に基づき第三国に対しても適用されること、等の基本的な原則をもって協議に臨んだ。この背景には、このような原則に基づいて協議が結実すれば、世界経済全体の繁栄から最もひ益している日米双方にとっても利益となるとの考えもあった。したがって9月末の時点で、これらの諸原則を堅持しつつ、双方が納得のいく形で一定の決着を見ることができたことは、日米関係全般に好影響を与えるものとして評価されるものであり、今回の成果が、今後他の分野の協議にも良い影響をもたらしていくことが期待される。

なお、9月末の交渉に先立ち、政府は、高齢化が進展する中での税体系の構築や景気に配慮した経済運営の観点から、税制改革(減税措置)を決定した。この決定は、包括協議の枠外で日本政府が自主的に決定したものであったが、結果として、包括協議の決着に向けての好ましい環境醸成に役立ったと考えられる。

ただし、包括協議の優先分野の一つである自動車・自動車部品については、9月末に日米間で決着に至ることが出来ず、米国は通商法301条に基づき、自動車補修部品の分野を「不公正貿易慣行」に特定した。その結果、自動車・自動車部品の分野における交渉は、一時「冷却期間」に入っていたが、このような米国における一方的手続の開始は、包括協議の精神に反するものであり、遺憾と言わざるを得ない。なお94年末にはこの分野の協議の再開が合意されており、協議の早期決着が期待されている。

包括協議は、引き続き日米経済関係上の課題に対処していく上での主要な枠組みであり、セクター別・構造分野については、決着できる分野からまとめていくとの立場に立って、今後とも協議を進めていくことが重要である。さらに、両国間の大幅な経常収支不均衡の存在に鑑みれば、日本が内需主導型の経済運営や規制緩和などに自らの問題として取り組むことは、米国における財政赤字削減や競争力強化の努力と並んで、日米経済関係の円滑な運営のためにも重要である。

[地球的展望に立った協力]

94年を通じて、「コモン・アジェンダ(地球的展望に立った協力のための共通課題)」と呼ばれる日米協力が大きく進展した。これは、包括協議の一つの主要な柱であり、環境、人口、エイズ等、国際社会が共通して直面する地球規模問題のみならず、テクノロジーや人的交流といった更なる経済発展と相互理解の促進のための協力も対象としている。

2月の細川総理大臣とクリントン大統領との首脳会談においては、人口、エイズの分野で、2000年までの7年間に日米両国で総額120億ドルの支援を行っていくことが確認された。また、11月のジャカルタにおける村山総理大臣とクリントン大統領との首脳会談では、アジア太平洋地域に特に関連の深い分野(珊瑚礁、子どもの健康、麻薬、地球変動研究網、森林、人口・エイズ)について、日米間の協力を一層推進していくことにつき意見の一致をみた。

コモン・アジェンダは、冷戦後の国際社会の発展と繁栄に対する日米両国の重要な貢献であり、地球規模問題に対する第三国の関心を喚起する契機となるとともに日米両国民のコモン・アジェンダに対する理解と支持が深まっていくことが望まれる。

[95年に向けて]

今田ほど相互依存関係が深まった日米関係においては、両国の間にある程度の摩擦が存在することは不可避となる側面がある。こうした中で重要なことは、日本として市場アクセスの一層の改善等経済面での課題についてなすべきことはなすとの姿勢で取り組むとともに、大局的な視点から日米関係の運営を円滑に進めていくことである。特に、95年は戦

APECの際に行われた日米首脳会議(11月)=WWP

後50周年の大きな節目にあたる年である。

こうした観点から、95年1月早々に村山総理大臣がクリントン大統領との首脳会談を行い、戦後50年の間の日米関係の発展を回顧し、その上でこれからの日米協力の在り方を話し合ったこと、中でも日米安保体制の堅持を確認したほか、安全保障面での対話、アジア太平洋経済協力(APEC)の成功のための協力、地球規模の問題の解決や開発途上国の女性支援等、多くの課題において相互の協力関係を一層発展させていくことに合意したことは、今後の半世紀に向けて、将来志向のパートナーシップを更に発展させていくための第一歩としても、極めて大きな意義があったと言える。

| (注) | 国際平和協力法には国連平和維持活動及び人道的な国際救援活動に対する協力が規定されているが、今回初めて後者への協力として自衛隊部隊が派遣された。 |

| (注1) | 90年12月の選挙により民主的に選出された。 |

| (注2) | 安保理決議917号:医薬品・食料等を除く全面禁輸等を内容とする。 |

| (注3) | 国際文民監視団:92年2月以降、人権監視のため国連、米州機構により展開されているもの。約100名。 |

| (注) | 「特定査察、通常査察、特別査察」次頁 |

| (注) | 「特定査察、通常査察、特別査察」

「特定査察(ad hoc inspections)」とは、保障措置協定締結後に申告された原子力活動に関する情報について、それが正確かつ完全であるかを検認するために実施する一連の査察であり、この特定査察が完了した施設ごとに、原子力活動が軍事転用されていないことを検認するために定期的に実施する査察を「通常査察(routine inspections)」という。さらに、当該国より申告された情報や査察を通じて得た情報では原子力活動の軍事不転用を検認できない場合などに、当該国の同意を得て追加的な情報入手や場所への接近を行う査察を「特別査察(special inspections)」という。 |

| (注) | DNMEs:OECDでは、非加盟国のうち経済発展段階が高い諸地域(Dynamic Non-Member Economies-香港、シンガポール、台湾、マレイシア、タイ、メキシコ、チリ、ブラジル、アルゼンティン)との間で貿易・投資政策等につき対話を実施している。 |