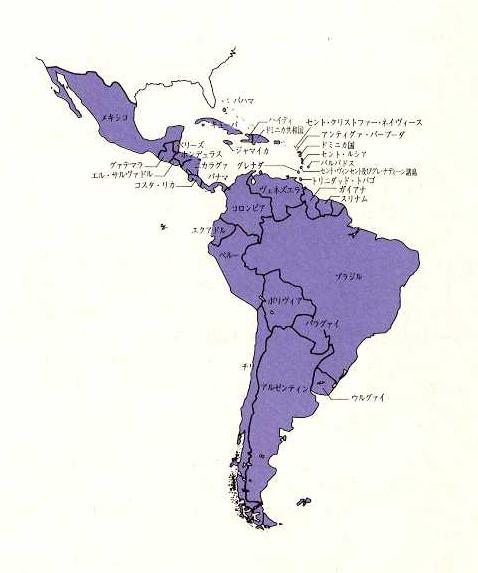

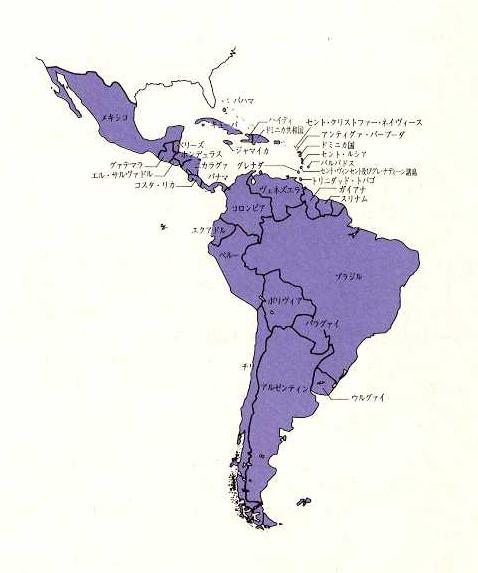

III. 中 南 米

内政面ではメネム現大統領の再選を可能にするための憲法改正が、93年内政の焦点となった。一時は、その実現が危ぶまれたが、10月の下院議員半数改選選挙でペロン党が勝利し、11月にメネム大統領とアルフォンシン急進党総裁(前大統領)との間で合意が成立した結果、12月に憲法改正の必要性を認める法案が国会を通過した。

経済は、約6%の成長と7.4%のインフレという目覚ましい成果を挙げ、年金制度改革や雇用コスト削減策等、構成改革も引き続き進められた。

外交面では、ますます先進国との一体感をうかがわせる動きが顕著である。対米関係は近年来の密接な関係が維持され、欧州連合(EU)及び英国との間でも、漁業協定が調印されるなど肯定的な動きが見られた。また、安全保障面で11月のトラテロルコ条約批准、11月末から12月に訪日した際メネム大統領による核不拡散条約(NPT)への加入意向表明等の進展があった。さらに、ハイティの海上封鎖に対する軍艦の派遣、国連平和維持活動(PKO)への参加等を通ずる国連協力も続けられている。

日本との関係では、メネム大統領が公式訪日した際、日本の国連安全保障理事会の常任理事国化への支持を表明したことが注目された。

89年から始まった自由化、民営化、規制緩和などを目指す経済調整政策は、国民全般に緊縮を強いたため国民の反発を受けた。そうしたことを背景に、ペレス大統領は、92年末に発覚した機密費流用疑惑をきっかけに93年5月、国会により職務を停止され失脚した。その後、国会手続により選出されたベラスケス大統領は事実上の暫定政権であり、93年末の大統領選挙を無事に実施することを最大の課題としたため、思い切った経済政策を展開する指導性を発揮できなかった。経済調整政策の下でかなり好調な成長を維持してきたマクロ経済も、92年からの政治的不安定とあいまって、現在の石油価格の下落傾向等により内外の投資増は見込めず、93年には大きく停滞することが確実な情勢である。12月に実施された大統領選挙で、民政35年間の政権を担当してきた民主行動党とキリスト教社会党の事実上の二大政党体制は崩壊し、キリスト教社会党を追放され、かつ経済調整政策の見直しを主張したカルデラ氏が次期大統領に当選した。極めて深刻化した財政赤字一つをとっても経済調整政策が必要な客観経済情勢であるが、ペレス前大統領を批判してきたカルデラ氏が94年2月からの政権でいかなる経済政策を採用するか内外が注目している。

外交面では、ペレス前大統領の頻繁な外遊が「内政軽視」と批判され、また、ベラスケス大統領は暫定政権であったため、ヴェネズエラの93年の対外関係は活発ではなかった。しかし、石油輸出国としての対外的影響力は依然として大きい。次期カルデラ政権下は、困難な国内経済情勢のため内政重視の政権となるであろう。

日本との関係においては、近年、両国の関係は経済面を中心に緊密となっており、ヴェネズエラにとり日本の資本、技術はもはや経済発展のために無視できなくなっている。日本にとってもヴェネズエラは魅力のある投資対象国となっている。

成熟した民主主義国家であるウルグァイは、テロなどを含め政治面の問題は少なく、93年も、相変わらずストは多かったものの平穏裡に推移した。国民の政治的関心が高いウルグァイにおいては、94年11月の次期総選挙をにらんでの各政党・党派の活動が既に活発化し、国会での伝統的な小党・党派の分立の回避などを目的とする憲法改正に関する各派間協議も進展している。92年の国民投票による電々公社民営化否決にもかかわらず、ラカジェ政権は、経済の自由化・民営化方針を継続し、保険の国家独占の廃止、国営航空民営化手続開始などを実施した。経済成長率は年間予想2.5%と前年に比し下がったが、財政赤字削減等によるインフレ抑制はある程度進展している。また、伝統的輸出産品の国際市況低迷等に起因する貿易収支の赤字幅の増大はあるが、近隣諸国よりの観光収入が見込まれるので総合収支は黒字を保つと予想されている。

ウルグァイは活発な外交活動を行っており、ウルグァイ・ラウンドに関する9月のリオ・グループ宣言のEU・日本・米国への伝達の例に見られるように中南米諸国のスポークスマン的活動も行っている。ブラジル、アルゼンティン、パラグァイとの南米共同市場(メルコスール)などに見られる中南米との連帯のほか、西欧、米国との関係を重視しており、また、11月末ラカジェ大統領が訪中するなどアジア接近も図っている。さらに、カンボディア、モザンビークにおけるPKOにも参加している。

日本との関係は、伝統的に良好であり技術協力を中心とする経済協力も順調に進展しているが、最近、日本の輸出急増から貿易不均衡が拡大している。

92年8月樹立したドウラン・バジェン政権は、前ボルハ政権時代の混乱したエクアドル国内経済(インフレ率51.7%、財政赤字のGDP比率7%)を立て直す事を最大の目標とし、同年9月に公共料金の値上げを中心とする財政調整政策、平価の切下げ及び銀行金利の自由化等による金融政策からなる新経済政策を実施した。一年が経過し、こうした政府による厳格な財政支出の削減及び金融政策の結果、93年9月には、インフレ率35.54%を記録し、過去5年間で初めて30%台を記録した。他方、生産部門の不況、内需の低下及び失業率の増加が目立っている。こうした中、物価の上昇に伴い、賃上げを求めるストが多発している。政治面においては、政府が93年2月に国会に提出した国家近代化法案がかなりの修正を加えられたものの8か月振りに国会で承認された。

外交面では、ドウラン大統領を始めパレデス外相の近隣諸国への訪問外交を積極的に行っている。

日本との関係については、93年8月から9月にかけて、パレデス外相が訪日し、羽田外務大臣との会談を始め、日本の政財界の要人と積極的な意見交換がなされた。また、11月には常陸宮同妃両殿下が、エクアドル政府の招待により御訪問され、日本の皇室の初めての訪問として両国の相互理解と友好親善関係を増進する画期的な御訪問となった。

エル・サルヴァドルは、12年に及ぶ内戦に終止符を打った92年1月のチャプルテペックの和平合意後、2周年を迎えた。この間、国連エル・サルヴァドル停戦監視団(ONUSAL)の監視とクリスティアーニ大統領の優れた指導力の下に、停戦合意遂行に多少の遅れは見られたものの、内政の正常化と民主化には顕著な進展が見られた。

過去長年にわたる国内対立を完全に払拭し、社会的融和を実現することはもとより至難の業であり、また、内戦中破壊され荒廃した経済的、社会的インフラの復旧、改善も今後10年の歳月と国民の努力を必要とする難事業として残されている。中でも、元兵士及び元ゲリラ戦闘員の市民社会への復帰、国家文民警察の育成強化、老朽化し荒廃した各産業施設の改善と雇用の拡大が当面の緊急課題となっている。他方、クリスティアーニ政権が成立後間もなく採用した市場経済政策が功を奏し、インフレ率は年間10%台にとどまる一方、5%台の経済成長率を持続している。

このような状況において、94年3月、大統領(任期5年)、国会議員(同3年)、市長及び市会議員(同3年)の各選挙が一斉に実施されるところ、かつてのゲリラ組織FMLNが合法政党として初めて直接政治運営に参加することとなることから、94年の選挙結果はエル・サルヴァドルの将来を占うものとして特に注目されている。

外交面では、従来通り、対米、対中米関係を基軸としているが、対米関係において、時折和平合意の進捗を促す米国政府とエル・サルヴァドル内保守勢力との間に軋轢を生ずる事例が見られた。

政治面では、92年の憲法改正に基づき、93年2月に初めて有権者の直接投票による国会及び県議会議員の選挙が行われた。しかし、複数政党制は導入されず、候補者はすべてキューバ労働総同盟が主催する委員会の推薦をもとに選ばれ、有権者はその信任・不信任を投票で表明する制度の下で行なわれた選挙であった。国会議員選挙では、議員定数と同数の候補者名簿が作成され、589名全員が当選した。

経済面では、砂糖の減産に加え、社会主義経済制度の行き詰まり、ソ連・東欧への過度の経済的依存により生じた国内経済の歪みという根本問題を抱え、厳しい状況にある。8月から9月にかけて、キューバ政府は外資所持解禁、自営業の一部許可及び独立採算制の農業組合制度の創出の3経済改革措置を採用し、これらの措置の実施により国民の経済的不満もやや沈静化した感じがあるが、中長期的な経済状況の回復は、今後の経済改革の進捗とその成否に大きく影響されよう。

外交面では、対米関係においては、1月のクリントン政権の成立以降、キューバ要人から両国関係改善への期待を示唆する発言も見られたが、実態面では大きな進展はなかった。対中南米外交は、3月就任したロバイナ外相の下で積極的な外交が展開され、ブラジルで開催された第3回イベロ・アメリカ・サミットへのカストロ国家評議会議長の参加(7月)、コロンビアとの外交関係再開(10月)、カリブ共同体との合同委員会設置(12月)等、キューバが中南米・カリブ地域を戦略的に最も重要な地域と位置付けていることを明確に示した。

ここ数年、経済は順調に伸びてきたが、これが国民生活の改善につながらず、社会不安、一般犯罪の増加を招き、政局もセラーノ政権を支えていた三大政党の連携が解消されるや、一挙に混乱に陥った。このためセラーノ大統領は93年5月に憲法停止、国会解散という強硬手段に訴えたが、国民の強い反発と国際社会の援助停止の圧力により10日間で亡命に追い込まれた。

後任のデ・レオン大統領は、民主主義の確立、貧困との戦いを旗印に政治運営を始めたが、国民の要望する国会議員、最高裁判事の総辞職をめぐって政局は再び混迷を続けた。一応憲法改正を行うことで妥協が図れたものの、その前途には多くの困難が予想される。

経済面については、新政権への国際社会の支援もあって、頼りの外資が順調に流入したことから、インフレ12%(92年は14.2%)、外貨準備高5.5億ドル(4.5億)、成長率4%(4.6%)と、ほぼ92年の水準を維持する見込みである。

デ・レオン政権は、中米統合の一層の推進、北米自由貿易協定(NAFTA)への参加、アジア太平洋経済協力(APEC)への接近を図っている。しかし、人権侵害問題や、ゲリラとの和平対話が進展していないことなど国際社会の期待に達していない面もある。

クーデター後は、日本の経済技術協力は支障なく推進され、また民主・開発パートナーシップ(PDD)での日本の努力に対する評価も高まり、10月には東外務政務次官も訪問した。

カルデロン現政権は、93年も前年に引き続き、政権発足以来最重要課題としている経済安定化のため財政赤字の削減、貿易金融の自由化を進めるなど経済の引締め政策を断行した。その結果、インフレは12%前後、財政赤字は対GDP比1.2%と所期の成果を挙げており、大きな社会的混乱もなく推移した。94年2月の大統領選挙では、与党キリスト教社会連合党のロドリゲス候補と野党国民解放党のフィゲーレス候補の一騎打ちの形となっているが、接戦の様相を呈している。

外交面では、伝統的な対米友好、平和善隣外交、国連、米州機構中心の外交を展開しいるが、対米関係については、米国人所有地の収容問題、コスタ・リカの労働権をめぐる問題などで緊張する場面もあった。また、EU諸国のコスタ・リカを含む中南米産バナナに対する制限措置の実施をめぐり、対EU諸国との関係もぎくしゃくしたものとなっている。中米域内の統合の動きに対しては、一線を画しているが、北米自由貿易協定(NAFTA)への参加に強い関心を示し、メキシコ等との自由貿易協定の締結を目指している。

日本・コスタ・リカ両国の間では「中米域内産業育成センター」などの経済技術協力等を通じ協力関係は進んでいる。また、両国間の貿易は4対1の割合で日本の出超が続いている。

ゲリラ活動及び麻薬テロ過激化に対処するため発出された非常事態宣言は2回延長され、8月失効したが、政府は関連法令の効力をその後もさらに90日間有効とし、この間に議会は治安対策法を採択した。非常事態宣言に基づく対ゲリラ作戦は効果的に進展したが、ゲリラ側もテロ行為で勢力を誇示した。12月、これまで無差別テロの多くを陰で指令していたパブロ・エスコバルが当局に射殺され、麻薬・テロ組織であるメデジン・カルテルは壊滅状態となった。ガビリア大統領は治安対策と経済運営が評価され、任期最終年になっても人気は高い。

経済面では、コーヒーの市況悪化による輸出収入の落込みを原油輸出増でカバーし、外資の活発な流入もあって活況を見せた。93年の成長率は5.16%(92年同3.6%)に達し、物価上昇率も政府予想の約22%以内に収まる見込みである。活発な輸入で貿易収支赤字幅の拡大は不可避と見られるが、対外債務の管理は堅実で、国際金融市場でのコロンビアへの評価は高い。

外交面では、ガビリア大統領はNAFTAを念頭に置いて、対米関係の強化を図るとともに、メキシコ、ヴェネズエラと自由貿易協定を結び、また、チリとも自由貿易協定を結んだ。10月、キューバと外交関係を再開した。

日本との関係では、伝統的に良好な関係にあるものの、近年、コロンビアの治安状況に改善が見られなかったことから、日本からの民間投資は先細り傾向にあったが、経済・技術協力は拡大の機運が熟している。

93年は、エイルウィン政権にとって締めくくりの年であった。12月に実施された大統領選挙で、同じ与党内のフレイ候補が当選し、現政権の政策が継続されることになった。エイルウィン政権は国内和解及び人権重視に基づく民主化の強化を目指し、国内政治の安定に相当の成果を収めた。しかし、5月に陸軍が突然警戒令を発令する事件が発生するなど、過渡期の政権としての課題を残した。次期政権は、現政権が達成した政治・経済的安定を土台として、地方分権、極貧の根絶、教育・医療の充実を重点項目に掲げ、軍との関係も現実的対応を図っていくものと考えられる。

93年のチリ経済は、現エイルウィン政権のインフレ抑制を主眼とした堅実な財政金融政策運営の下、実質成長率6%程度、インフレ率約12%と引き続き良好なパフォーマンスを示している。また、93年1-10月期のチリに対する外国投資実績も19億6,000万ドル(前年比85.7%増)と急増した。ただし、景気は、銅などの輸出産品価格の低迷により輸出の伸び悩み、金融引締めに伴う景気の後退などにより、政府筋は来年の成長率を4-5%と見込んでいる。また、ボリヴィア、コロンビアと関税引下げを含む経済補完協定を調印し、さらに、米国との自由貿易協定、NAFTA加盟を念頭に置いた経済外交を展開している。

外交面では、軍政期の国際社会からの孤立から脱し、国際政治に積極的に参加することが、エイルウィン政権の外交目標であり、各国との間で首脳外交を活発に展開した。また、チリはリオ・グループ議長国として93年10月にリオ・グループ首脳会議をサンティアゴで開催した。一方、チリはAPECに94年より加盟することになり、対アジア太平洋外交が活発化することが予想される。次期政権は米国、EU及びアジア太平洋を外交の3本柱として掲げ、関係強化を図る方針を打ち出している。ボリヴィア及びキューバとの外交関係再開が今後の課題となろう。

日本とチリの関係は、93年5月にリオ・グループ・トロイカ外相との政治対話(東京)がもたれ、9月には日本とチリ・中南米との関係の在り方につき分析・討議するため、日・ラ米環太平洋21世紀委員会第1回会合(日本チリ部会)(サンティアゴ)が開催されたほか、11月には常陸宮同妃両殿下がチリを公式訪問されるなど92年11月のエイルウィン大統領の公式訪日を契機として、幅広い分野にわたって進展している。

チリの貿易相手国として日本は、引き続き重要なチリの輸出先となっている(93年1-8月チリの対日輸出10億2,600万ドル、対日輸入6億700万ドル)。

90年8月発足のバラゲル大統領現政権は、任期3年目に入り、政治経済両面において高い安定度を示した。こうした中、94年5月の次期大統領及び議員総選挙を控え、与野党間で連合策などのかけ引き及び選挙キャンペーンが活発化している。次期選挙の動向を握る与党大統領候補は、バラゲル大統領の健康問題もあり未決定であるが、バラゲル大統領が再出馬すれば、与党有利との見方が多い。

93年の経済状況は、92年から成果を見せたインフレ抑制、通貨安定、経済成長の政策によりかなりの安定度を示している。大統領府技術庁では、93年上半期の経済成長率は1.7%であったが、年間の伸びは3%を見込んでいる。93年8月までの物価上昇率は低く、貿易収支の赤字幅は拡大傾向にある。また、8月には関税改正法案が議会で可決されるとともに、10月にはパリ・クラブ諸国との債務返済繰延べ合意が最終的に承認された。労使関係では、一部のストはあったが、全般的に好調な経済に支えられ、比較的平穏に推移した。

バラゲル政権の外交は、特に経済関係の深い米国との緊密な関係及び中米との連帯協調政策が顕著である。94年1月のNAFTA成立を踏まえ、中米諸国との貿易経済関係緊密化及びカリブ諸国拡大協力機構(ACS)構想の具体的推進のためのACS常設委員会を同国へ誘致するなど積極的外交を展開中である。他方、ロメIV協定(89年12月加盟)を通じてEUからの恩恵も享受している。ハイティ問題については、隣国であるだけに状況が悪化すれば、避難民の大量流入などドミニカ共和国への影響が大きいため最大の関心を払っている。

日本との関係では、バラゲル大統領を始めドミニカ共和国要人は日本のこれまでのドミニカ共和国への経済・技術協力を高く評価しており、また日系人移住者が同国発展のため貢献していることもあり、日本に対し友好的である。

政権担当2年目のマニング政権(国家人民運動)は、経済を活性化させるため国営企業の民営化、公的部門の人員削減、交換レートにフロート制を導入するなど、経済の自由化、開放化政策を進めているが、現在は過渡的な非常に苦しい時期に当たっている。さらにトリニダッド・トバゴの経済を支えている原油価格の低迷や、GDPの38%を占める対外債務の返済が財政の足かせとなり、経済成長率はマイナス1%に、失業率は20.4%となり、また、中央銀行によれば93年中のインフレ率は17%に達すると予想されるなど庶民の生活を圧迫し、政権の支持率は大幅に低下している。

外交面では、マニング首相は、10月G3(メキシコ、ヴェネズエラ、コロンビア)・カリコム(注)首脳会議を主催し、中南米との協力関係の強化に積極的役割を果たした。NAFTAについては他のカリコム諸国と共に原則的にこれを支持する一方、米に対してメキシコと同等の待遇を供与するよう働きかけている。さらにキューバとの協力関係の構築を目指し、カリコム・キューバ合同委員会を発足させるなど、カリコム諸国と連帯しての外交活動を活発に展開した。

チャモロ政権4年目の93年は、国内和解、法治国家建設、経済再建などの実現に向けた政府の懸命の努力と政治的意思にもかかわらず、政治、経済、社会面で困難と対立が顕在化し、政治危機が一層深刻化することとなり、改めて新生民主政権の舵取りの困難さが浮き彫りにされた年であった。

政府は、国内問題解決のため、国内のあらゆる政治勢力との個別の対話を精力的に進めようとしたが実現に至らなかった。国内危機解決のための国内対話に向けた政党を含む各セクターの間の動きは政界再編成を伴うまでには至っていないものの活発化している。

93年は、政府の統治の脆弱性を象徴するかのように、武装勢力によるテロ事件、副大統領等政治家を巻き込む人質事件、労働争議等の騒擾事件等が相次ぐなど治安情勢は悪化し、特に、5月サンタ・ロサ武器庫爆発及びそれと国際テロとの関係への疑惑、9月のチャモロ大統領の国軍司令官退任発言に端を発する軍と政府との緊張関係などにより法治国家の危機にさらされた。

経済は政治危機を反映して、更に深刻化し、成長率もマイナス0.7%と期待された経済成長は達成できなかった。特に世界経済の停滞、東欧諸国への援助資金需要などによる国際社会の対ニカラグァ経済援助の低減、93年度米国援助の約半額の保留、さらに国際通貨基金(IMF)、世銀の新規融資のめども立たず、また、ニカラグァの発展の基礎である農業生産の停滞により、失業、飢え、貧困は増大した。また、国内外投資は、政情不安もあり、依然低水準であった。

チャモロ政権は、国際社会の支援を梃に国内危機を克服することに尽力し、6月の米州機構(OAS)総会、10月の国連総会での対ニカラグァ支援決議採択、オーストリア、スペイン公式訪問などを通じ、民主政権支持を取りつけることに一応成功し、このような国際社会の支持を背景に、国内対話、軍との関係における立場強化に努めた。

しかし、基本的には、政府はサンディニスタ国民解放戦線(FSLN)との協調政策を採っており、このため議会、司法、最高選挙管理委員会、軍・警察、労働組合などのニカラグァ国家権力中枢でのFSLN優位は依然変わっておらず、左右両派の揺さぶりを受けるチャモロ政権の基盤は依然脆弱である。

日本との関係では、青年協力隊派遣などの技術協力が伸び、草の根レベルでの両国交流に貢献したほか、民主化支援、文化協力などにより両国関係はより幅広く緊密なものとなりつつある。

ハイティにおいては、民主選挙により選出されたアリスティド大統領が91年9月の軍事クーデターにより国外に避難したままの不正常な状況が続いてきた。93年7月には、ニュー・ヨーク沖の力ヴァナーズ島において、大統領と国軍司令官との間で大統領の帰国を含む民主主義回復へのプロセスにつき合意が成立したが、その後、武装集団の横行により治安が極度に悪化し、国連ハイティ・ミッションの上陸が阻まれるなどの事態が発生し、このプロセスは中断された。国連安保理は10月、軍当局の義務不履行に責任ありとして、8月に一旦は停止した禁輸措置等の対ハイティ制裁措置を再開・強化したが、事態は改善せず、10月に予定されていた大統領の帰国は実現しないまま、膠着状態が続いている。

クーデター以来採られてきた各国の経済援助停止及び米州機構の貿易停止措置に国連安保理決議による石油製品等の禁輸措置が加わったことにより、ハイティ国内では、経済活動は一層停滞し、失業が拡大しているほか、電力や燃料類の供給が著しく減少し、食料等生活必需物資の不足と物価高騰など一般国民の生活は混迷の度合いを強めている。国際社会はこのような状況に対応してハイティ国民への人道援助に積極的に取り組んでいるが、国民生活の回復には政治問題の解決が不可欠であり、国軍側の合意の履行と国内各勢力の融和による民主主義秩序の早期回復が待たれるところである。

日本は、ハイティの民主主義秩序の回復を支持し、そのための国際的支援に積極的に協力してきており、人道援助としても93年中、医療関係の非政府団体に対して小規模無償資金協力3件を実施した。

93年は、内政面においては、エンダラ政権は一応の政治的安定を保ち、比較的高い経済成長を達成したが、治安悪化、失業、貧困等の諸問題についてはほとんど改善を見なかった。こうした中で、94年5月に総選挙を控え選挙法が改正される一方、18の政党が分立する様相を見せ、総選挙を目指した政党間での連携の動きが活発化した。経済面では、建設業等の活況を背景に7%程度の経済成長が見込まれているが、失業率は13.6%で依然として高く(92年)、公的債務は93年9月末で約73.7億ドルに上り問題化している(対外債務は約52億ドル)。2000年のパナマ運河及び運河周辺地域の管理権委譲を控え、返還地域を管理する両洋間地域庁が発足し、パナマ運河の管理に関する章を憲法に追加する問題の審議が国会で進められた。

外交面では、リオ・グループ復帰については、5月の同グループ会議で中米地域からの交替制の代表としての復帰が認められたにとどまったことから、パナマは同グループへの復帰は見送った。中米統合の動きは活発で中米経済統合一般条約議定書に10月署名したが、統合は漸進的かつ補完的に進めるとの姿勢を維持した。

日本とパナマは、パナマ運河、コロン・フリーゾーン、国際金融センター等を通じて密接な経済関係を有する。民政復帰後の日本の経済技術協力の大幅な拡充及び民主開発パートナーシップ(PDD)の枠組みによる民主化支援はパナマ政府より高く評価されている。3月のPDD東京特別会合への政府高官の出席、民主化セミナー、報道関係者招聘等も実施された。また、9月には85年9月より始められていた米国、日本、パナマの3国によるパナマ運河代替案調査が終了し最終報告書が提出された。

パラグァイ史上初の自由かつ民主的選挙といわれた5月の総選挙の結果、与党コロラド党のワスモシ候補が大統領に選出され、8月就任した。39年振りの文民政権の復活であるとともに、実に61年振りの選挙で選ばれた文民大統領の登場を意味する。しかし、企業家出身のワスモシ大統領は独自の強い政治基盤を持たず、また、議会は上下両院とも野党によって過半数が占められている。このため政権発足後4か月経過後も具体的な施策は打ち出されていない。

経済については、農牧部門に大きく依存する基本的構造に変化はなく、93年は主要産品の大豆の豊作及び国際市況の好転により生産活動に回復が見られ、実質経済成長率は約3.5%と、5年振りに前年を上回る見通しである。財政、物価、為替、金利等マクロ経済は比較的安定的に推移した。他方、若年層の潜在的失業が増加しているといわれる。こうした中、南米共同市場の発足に備え、農産物の多様化、農産加工をはじめとする工業の振興・強化が引き続き今後の課題とされている。

外交面では、93年も近隣諸国との関係再強化とともに、積極的な首脳外交の下、外交の幅の拡大を積極的に進めるという方向での活動が継続され、6月にはGATTに加入、9月にはワスモシ大統領が国連総会において新生パラグァイの民主化への努力と国際協力の必要性を訴えた。なお、パラグァイは南米で唯一台湾と外交関係を維持しているが、最近議員団の相互訪問等中国との関係促進の動きも見られた。

日本との関係では、約7千人から成る移住者・日系人社会の存在と日本からの経済援助の二つを伝統的友好関係の基盤とし、93年5月の大統領選挙に際しては、日本政府が2名のオブザーバーを派遣するなど、民主化支援に結び付く具体的施策を実施した。

92年末、コロール前大統領の弾劾により副大統領から昇格したフランコ大統領は、成長促進と社会政策に重点を置きつつ、基本的にはコロールの経済自由化政策を継承した。その結果、本年は実質4.9%の経済成長が達成されたほか、貿易も好調で、貿易黒字が130億ドルに達し、対外支払準備高も310億ドル(93年11月末現在)と高い水準にある。反面、懸案の財政再建にさしたる進捗は見られず、年率2,400%という高いインフレが続いた。国際通貨基金(IMF)との関係については、93年中にブラジル経済安定化計画につきIMFの承認を得るには至っておらず、94年早々の承認を目指している。

内政面では、4月に政治体制(大統領制、議院内閣制又は君主制)選択の国民投票が行われ、大統領制が採択された。10月には国会予算委員会における大規模な汚職が発覚し、92年のコロールゲートにも匹敵する程の大きな事件として、ブラジル政界に衝撃を与えている。国会は直ちに調査委員会を設置し、精力的に調査を進めている。

当面の最大の課題である経済再建に密接に関連する憲法の見直しは、この事件の影響で作業が遅延しており、94年3月の見直し期限までに、どの程度の改正を実現できるかが注目される。この見直し期限後の内政は、10月の総選挙に焦点を絞っていくことになろう。

外交面では、比較的バランスのとれた世界各地域との経済関係の実態を反映して、特定の地域・国に依存しないとする「多角的外交」の推進に努める一方、南米共同市場についても、その95年1月発足に向け、他の加盟国との交渉に積極的に取り組んだ。

日・ブラジル関係は極めて良好であり、多数の日系人の存在と活躍がそれを支えている。日本は、ブラジルに対する最大の援助国として資金・技術協力を積極的に行っており、高く評価されている。日本との政治対話の推進を含め、日・ブラジル関係全体の強化に対するブラジルの期待は強く、5月にはカルドーゾ外相が訪日した。

93年を通じペルー内外の政治経済情勢は改善し、政権担当4年を迎えたフジモリ大統領の支持率は、年間を通じ60%以上の高い数字を維持した。これには政府の徹底したテロ対策が奏功し、治安情勢が大きく改善したことが寄与した。92年フジモリ大統領が踏み切った国会の解散を含む憲法の一時停止措置は、大きな波紋を投げかけたが、同年11月の制憲議会選挙の実施、その後の8か月に及ぶ新憲法案審議を経て、93年10月国民投票が実施され、12月新憲法が承認公布され、ペルー政情は正常化した。ただし、95年予定の次期大統領選挙を控えて与野党の間の対立には依然厳しいものがある。

経済面でも、フジモリ政権のこれまで3年間の新経済政策がようやく結実し始めて国際信用度が著しく向上した。93年3月に日米の協力により、ペルーは世銀、IMFとの延滞債務を解消し、IMFよりは3年間に14億ドルの拡大信用供与を、また世銀からは9億ドルの供与を得ることに成功した。また、92年には異常気象等の影響もあり、経済成長はマイナス2.9%となったが、93年に入り経済はプラス成長に戻り6.5%を達成した。インフレ率は、年率で39.5%となっている。今後のペルー経済の焦点は貧困問題の解決にあり、社会インフラの整備が急務となっている。

外交面では、4月、92年の憲法停止措置発動以降資格停止となっていたリオ・グループに復帰して近隣国との関係が正常化し、ヴェネズエラとの外交関係も6月に正常化された。また、EU諸国など外国の援助も再開されている。対米関係でも民間経済関係が伸び始めており、フジモリ政権の人権問題への取組が依然注目されているものの今後の両国関係の拡大が期待される。

日本との関係では、91年9月のパリ・クラブ合意に基づく日本との債務返済繰延べ交渉が93年4月に妥結し、各種公的債務及び長年の懸案となっていたJAPECO問題(北部石油パイプライン敷設資金融資)などが解決した。2月には対ペルー渡航自粛勧告が1年半振りに観光旅行自粛勧告に緩和され、人的交流が拡大し、5月、東京で第1回日・ペルー経済協議会が両国経済界首脳の参加を得て初めて開催された。6月にはフジモリ大統領、11月にはヨシヤマ民主制憲議会議長、セルパ最高裁長官らが相次いで訪日した。この間日本政府はペルーの経済再建の努力を支援し、無償資金協力、世銀、米州開発銀行(IDB)等との協調融資、貿易保険、輸銀融資の再開などを行いペルー政府の安定にも大きく寄与した。

ボリヴィアは85年以降自由主義経済政策を軸に経済構造調整を図ってきた。その結果、93年には経済成長率約3.0%、インフレ率約9%となる見通しであり、中南米諸国の中では極めて良好な経済指標を達成し、経済・政情とも安定的に推移している。ただし、財政赤字の増大(GDP比6%)、貿易赤字の拡大が見込まれており、94年度は厳しい緊縮財政を余儀なくされよう。

8月に4年間の任期を終えたパス・サモラ政権は、野党、労組、地方などとの対話重視の姿勢で民主化定着に貢献した。また、6月の総選挙で第1党となった野党民族革命運動党(MNR)主導で8月に発足したサンチェス・デ・ロサダ新政権も85年以来の路線を踏襲、政治面では憲法改正や行財政の地方分権化を目指しているほか、経済面では国営企業を外国資本で活性化させその収益を国民に還元することで国民の手による経済成長を目指す「資本化政策」を政策の柱としている。

ボリヴィア最大の社会問題である麻薬問題については、88年以来推進してきたコカの他の作物への代替戦略が行き詰まりを見せており、右戦略の大幅な見直しを求める声も出ている。

外交面では、先進諸国との関係で、麻薬対策に終始してきた対米関係の貿易、投資等への拡大を模索する一方、欧州、アジア(日本、中国)との関係強化が図られている。また、域内外交では「海への出口」問題で断絶しているチリとの国交回復が懸案であるが、中南米経済統合プロセスの中で、南米共同市場諸国への接近に関心を示している。

任期最終年を迎えたカジェハス大統領の後任が争われた11月の大統領選挙では、与党国民党反主流派のラモス・ソト候補は野党自由党のレイナ候補に敗れ、94年1月より政権は82年の民政移管以来3度自由党の手に渡ることとなった。総選挙は平穏裡に行われ野党候補が勝利を収めたものの、特に混乱もなくホンデュラスにおいても民主制度が着実に定着化しつつある。

世銀、IMFの指導を受けてカジェハス国民党政権が導入した経済構造調整策に基づき財政赤字の縮小、経済の自由化が進められてきたが、その結果として、やむを得ないものとは言え、貧困層の生活が圧迫を受け、11月の大統領選挙で国民党が敗れた原因の一つとなった。貧困層対策はレイナ次期自由党政権の大きな課題である。93年の貿易は主力輸出産品であるバナナ、コーヒーの国際価格の低迷が続いており、輸出は8億3,320万ドル、輸入は11億4,000万ドル、GDPは3.7%増(対前年比)となる見込みである。

外交面では、中米統合を積極的に進め、4月からホンデュラス、エル・サルヴァドル、グァテマラの間で「北の三国」を結成、人と物の自由通行が開始され、さらに7月にはニカラグァが加わり「CA-4」となった。なお、米下院でのNAFTAの承認の直後にクリントン大統領のイニシアティヴで同大統領と中米首脳との会談の機会が設けられたことは、NAFTA成立に対する中米諸国の不安の沈静化に役立った。

93年は、メキシコがサリーナス政権の下で強力に推進してきた国内の経済改革、対外的には自由・開放の経済政策がNAFTA成立、APEC加盟等により国際的にも支持され、中・長期的な路線として確立するに至ったという重要な年であった。94年には経済協力開発機構(OECE)への加盟も実現すると見られ、開発途上国から出発して先進諸国へ仲間入りする数少ない国としての展望が開けつつある。

内政面においては、64年にわたり立憲革命党(PRI)が政権を独占していることに対する内外の批判を考慮し、憲法改正を含む大幅な選挙法改正を実施した。これらの新法の下で行われる94年の大統領選挙においてはサリーナス大統領の直系といわれるコロシオ候補(前社会開発大臣)と、前回の大統領選挙で善戦した左派系野党(PRD)のカルデナス候補が争うこととなろう。

経済面においては、政権発足当初の年間インフレ率150%を5年後の93年には8%にまで低下させるとともに、国営企業の民営化、財政黒字化、貧困対策などでも成果を挙げつつあり、また、貿易収支の赤字を大幅に上回る外国からの投資も続いている。経済成長率は、財政引締めや世界的不況の影響もあり、93年には1%以下にとどまったが、94年にはこれを約3%にすることを目標とし、インフレ率も約5%にすることを目標としている。NAFTAは投資を誘致する反面、国内産業の生産性向上を強いるものであるだけに、短期的にはメキシコ経済にとり厳しい面もあるが、この2、3年の間にこれを見込んだ変革が既に十分に進行したともされており、中・長期的にはNAFTAはメキシコ経済の更なる成長への弾みをつける効果があるものと見られる。

ただし、93年秋現在で約130億ペソに達したとされる財政黒字を94年には社会福祉・景気対策などで吐き出すとの方針のようであり、これが大統領選挙の年に当たること、さらにはNAFTA発効により更なる外資流入が見込まれることを考慮すると、インフレ率が5%程度まで下がるか否か、あるいはやや割高とされるペソ貨の対外交換レートが維持されるかにつき危惧の念が存在することも事実である。

外交面では、93年はNAFTA補完協定交渉、そして米国議会におけるNAFTA審議に一喜一憂した年でもあった。NAFTA成立が米・加との関係緊密化をも意味することは当然であるが、メキシコとしては、これとのバランスをとるために対外関係の多角化に努めており、APEC加盟や中南米諸国との自由貿易協定締結への動きがこれを象徴している。

日本との関係においては、NAFTA成立、APECへのメキシコ加盟の直後にサリーナス大統領が訪日し、投資、貿易の拡大を促したことが上記のメキシコの対外政策を端的に示している。

英語圏12か国の加盟している「カリブ共同体」。経済統合、外交政策調整、その他の分野における機能的協力を目指し、1973年に設立。