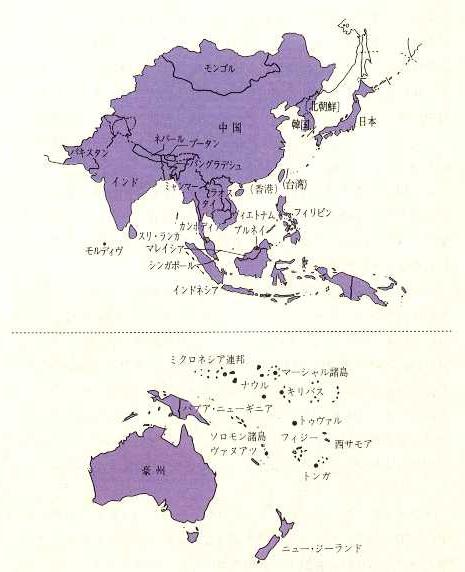

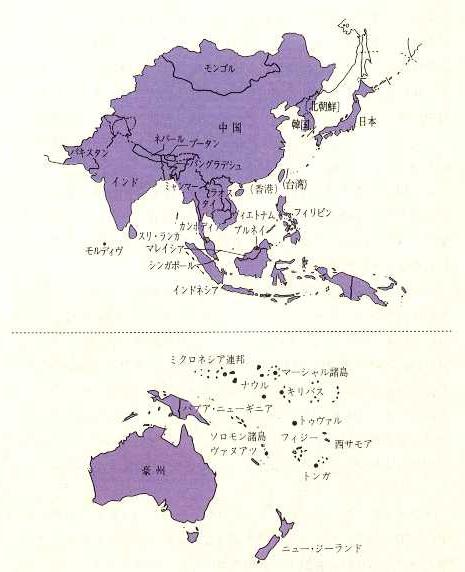

I. アジア及び大洋州

92年12月のヒンドゥー教徒によるイスラム教寺院破壊事件は、1月にもボンベイ等での騒動再発を招き、多数の死傷者を出した。ラオ・コングレス党政権は、1月に内閣改造を実施し情勢の改善を図ったが、上記事件後のインド人民党政権州における大統領直轄措置導入、ヒンドゥー至上主義団体たる民族義勇団に対する非合法化措置は違憲との高裁による中間判決、5月の国会下院及び州議会議員の補欠選挙におけるコングレス党の敗北、7月の不信任案提出、9月の政治・宗教分離法案の採択断念など、ラオ政権にとっては厳しい状況が相次いだ。コングレス党は11月の州議会議員選挙においてインド人民党から2州政権を奪回し、ラオ政権もやや安定を取り戻したが、インド人民党の党勢は依然衰えていない。また、同選挙においては社会的下層階層及び少数派の連携という新たな展開が注目された。

経済面では、1月、インド政府は、外国為替規制法を改正し、合弁事業の自由化を促進するとともに、93年度予算において輸入関税等の一層の引下げ及び貿易収支におけるルピーの完全交換性への移行を行った。91年以来の経済自由化及びマクロ安定化政策は、財政赤字縮小の面で若干の後退があるものの、20%近い輸出の増加と貿易赤字の縮小、ルピーの安定、インフレ抑制などの効果を現し始めている。農業は引き続き好調で、鉱工業生産も徐々に回復してきている。対外投資も、11月時点で直接投資4億ドル、機関投資家による間接投資6.5億ドルの水準と、好調である。

外交面では、ソ連崩壊後、インドは対外関係の再構築を迫られてきたが、93年においても、ラオ首相の活発な外遊等を通じ、外交多極化への努力が続けられた。特筆すべき出来事として、9月のラオ首相の中国訪問時、実行支配線付近の信頼醸成措置に関する文書が合意された。これは、国境問題解決に向けての意味ある進展と評価できる。一方、パキスタンとの関係改善は依然として進まなかった。インドでのイスラム教寺院破壊事件の余波に加え、パキスタン国内政局の流動化もあり、93年中、両国のハイレベルの接触は途絶えた。しかし、年末になって、94年早々、両国の次官会合を開催すること、初めてカシミールを明示の議題として取り上げることが合意されたところ、その成り行きが注目される。その他、インドの人権、核不拡散への対応に対する国際的関心の高まりが見られ、特にインド・米国間の懸案となってきている。

日本との関係においては、4月に定例の外務次官級政務協議が行われたほか、3月に、92年のラオ首相の日本訪問時に開催が決められた核不拡散に関する第1回目の協議がデリーで行われた。

(1) 内 政

93年の内政は、3月のスハルト大統領の6選、第6次スハルト内閣の成立、10月のゴルカル文官総裁の誕生、12月のスカルノ前大統領の長女メガワティ民主党総裁の誕生など注目すべき政治的動きが多かった中で、従来にも増して一層の民主・開放化が進んだ年であった。

経済面では、90年半ばから経済過熱対策として採られていた金融引締め策の結果、92年にはインフレ率は4.94%まで下がり、経常収支赤字も対前年比24%減と縮小した。93年に入り、石油燃料価格及び公共料金の値上げなどにより物価が急激に上昇し、結果的に同年のインフレ率は9.77%となった。加えて、国内企業が92年以降投資抑制・在庫調整を続け、また銀行貸付金利が依然高かったこともあり、93年前半国内消費は伸び悩んだ。これに対し、政府は国内経済の活性化と外国投資誘致をねらい金融緩和策、各種規制緩和策を発表し、同年後半には自動車・電気製品などの国内販売は回復へ向かった。

貿易では、依然、非石油ガス輸出が堅調で、輸出全体でも対前年比約15%増のペースで推移している。他方、輸入については国内需要の低迷により、93年は前年より微増程度に終わる見込みである。

投資は、先進国の景気低迷、インフラ不足、中国への投資のシフト等種々要因が重なり、外国投資は前年より22.1%減少したが、国内投資については、金融緩和、金利低下により逆に34.4%前年を上回った。

(2) 外 交

インドネシアは92年9月、非同盟諸国首脳会議を主催し、穏健かつ建設的な対話協調路線の定着に貢献したが、この結果を受けて93年も非同盟運動(NAM)の議長国としての積極的外交を展開した。7月スハルト大統領は東京サミットに際して訪日し、NAM議長としてG7議長たる宮澤総理大臣と会談して南北対話の活性化に関するNAMのメッセージをG7に伝達した。

また、カンボディア問題では引き続きパリ国際会議の共同議長国として、総選挙の成功、新カンボディアの誕生に貢献したほか、領土問題に絡む潜在的紛争を防ぐことを目的とする南シナ海に関するワークショップを主催するなど、東南アジア諸国連合(ASEAN)を中心とした東南アジア全体の安定と平和のために積極的な役割を務めている。

さらに、9月にアラファトPLO議長、10月にラビン・イスラエル首相が訪問し、スハルト大統領が双方から和平合意につき説明を受けるなどアジア・太平洋地域に限らないグローバルな役割をNAM議長として果たしている。

スハルト大統領は11月シアトルにおけるアジア太平洋経済協力(APEC)経済非公式首脳会議に出席後、94年のAPEC議長国として94年はインドネシアにおいて同首脳会議を開催することを表明しており、NAM議長としての活動に加え、今後APEC議長としてより幅広い外交を展開することが見込まれる。

(3) 日本との関係

93年1月に宮澤総理大臣がインドネシアを訪問し、冷戦後の国際社会に貢献するための日本、インドネシア両国間の協力の在り方につき率直な意見交換を行ったほか、上記のとおり7月スハルト大統領がNAM議長としてG7議長である宮澤総理大臣との会談のため訪日した。右会談の実現は日本・インドネシア関係が単に二国間関係の問題にとどまらず国際的な広がりを有することを示したという点でも重要であった。

経済面では、インドネシアにとり日本は輸出入ともに最大の相手国である一方、日本にとってもインドネシアは、輸入相手国として米国、EU、中国、豪州に次いで取引額が大きく、伝統的にインドネシアにとっての対日貿易黒字が続いている。

経済協力の分野では、92年度に新たに世銀を議長として発足したCGI(インドネシア支援国会合)の第2回会合が93年6月開催され、日本はインドネシア側の要請に応える形で援助総額14.4億ドルの約束を行った。

93年度はこれまでの中・長期計画の最終年度に当たり、94年度からは新たに第6次5か年計画及び第2次25か年計画がスタートするが、第6次5か年計画では、期間中平均年6.2%と引き続き高い経済成長率を目標としており、2000年には1人当たり国民所得を1,000ドルとし、第2次25か年計画期間中にはインドネシア経済を成長させることが目標となっている。このため、第6次5か年計画では、持続的成長とこれを支える人材養成が重視されており、また、経済の成長に伴う歪みあるいは格差の是正(貧困対策、地域間格差の是正)及び環境対策が重視されている。このような事情を背景に、トップ・ドナーである日本の経済・技術協力に対する期待は従前にも増して高く、日本としても多様化する要請に柔軟に応えつつ引き続き積極的な協力を行っていく必要がある。

(1) 内 政

ドイモイ(刷新)政策、対外開放の推進、強化をスローガンとしている共産党は、多党制は認めず一党制とその指導的地位は維持しながらも、政治の前面からは後退しつつある。行政府(首相)は国会の地位、機能の強化など三権分立制度の明確化を始めとする政治、経済の機構・体制の改革や、情報の公開、法体系整備を進める一方、在住外国人の国内移動を自由化するなど民主化・自由化、開放化政策を優先的に採ってきた。

他方、最貧国の経済建設と市場経済導入を背景に体制・制度が大きく変革する中で、社会問題が広まっている。汚職、密輸や強盗、売春、麻薬など社会的問題が増大しており、政府は対策をとり始めた。また、農村対策が立ち遅れ、都市経済のみが活性化する傾向に対し、党として農業重視の姿勢を打ち出すため6月の共産党中央委員会第5回総会においては農業問題が集中討議された。

経済面では、87年以降のドイモイ政策の一環として、自由市場経済・開放経済への移行が一層推し進められており経済は活性化の途上にある。93年はインフレ率が、10%以下に抑えられることが確実な状況となり、また、経済成長率も7.5%を達成した。貿易では、92年に引き続き、コメ(180万トン)、原油(650万トン)の輸出が好調であり、貴重な外貨収入源となっている。93年7月の米国の対ヴィエトナム禁輸一部緩和措置により、9月には対IMF延滞債務が解消され、国際禁輸機関の対ヴィエトナム融資が可能となった。また、11月にはパリにおいて、初めての対ヴィエトナム支援国会合が開催され、総額18.6億ドルに上る援助が示され、経済面での更なる飛躍の可能性を印象付けた。

(2) 外 交

対外開放の推進と平行して引き続き対外関係の拡大に力を注いできている。2月、西側先進国の首脳として初めてミッテラン仏大統領が訪問した一方で、ヴィエトナムからはキエット首相が訪日(3月)の後、韓国、豪州や仏、独、英国等欧州を精力的に歴訪するなど、要人往来が活発化したほか、4月にはガリ国連事務総長が訪問するなど、93年を通じヴィエトナムの対外開放と海外関係改善が進んでいるとの印象を主要諸国に示すこととなった。

中国とは、91年の関係正常化以降交流が進み、国境・領土問題は大きな進捗は見られないが、実務関係は進展している。93年には中国側からは国防相、党高級代表団が訪問、ヴィエトナム側からはレ・ドク・アイン国家主席が訪中した。8月、外務次官級交渉が開始され、10月の第2回交渉において「中・ヴィエトナム国境領土問題解決のための基本原則に関する合意文書」が署名されたが、歴史的な経緯もあって国境線確定と領土問題の早期解決は困難であり、今後長期にわたって交渉が続けられよう。米国は7月、国際金融機関の対ヴィエトナム融資に反対しないことを決定し、さらにこれら融資関連案件への米国企業入札を許可した。ヴィエトナム側は3名の米国外交官を受け入れることに応じ、行方不明兵(MIA)捜索問題の進捗とともに関係正常化へのプロセスを一歩一歩進んでいる。

(3) 日本との関係

92年11月の本格的援助再開を機に、大きく進展することとなった日本との関係は、93年に入って一層の強化が図られた。

まず、1月には在ホーチミン総領事館が開館され、3月にはキエット首相が、初めての公式訪日を果たし、「日・ヴィエトナム新時代の幕明け」を象徴する出来事となった。さらに11月の支援国会合において、日本は総額約600億円(約5.6億ドル)に上る支援策を表明し、ヴィエトナムに対する最大の援助供与国となった。他方、10月には外交関係樹立20周年を記念した一連の文化行事「ヴィエトナム日本祭」が開催された。経済面では、日本はシンガポールに次ぐヴィエトナムの貿易相手国であり、また民間企業関係者のヴィエトナムへの訪問、駐在員事務所の開設も増えており、在留邦人数も飛躍的に拡大しつつある(92年比倍増)。日本企業の直接投資も中小企業や石油開発を中心に増加傾向にある。

(1) 内 政

政治面では、国連カンボディア暫定機構(UNTAC)による制憲議会選挙が成功裡に実施され、ポル・ポト派問題など今後解決を要する問題はあるが、シハヌーク殿下(同殿下は93年9月に国王に即位)の指導力により二大政党を中心とする政治体制が軌道に乗りつつあることが特記される。

選挙に向けてのそれぞれの思惑から、93年は冒頭から様々な動きが見られた。ポル・ポト派は制憲議会選挙の実施はヴィエトナムによるカンボディアの侵略を合法化するものであり、パリ協定違反であるので、選挙へ参加しないとし、制憲議会選挙に対し、非協力の態度を貫いた。しかしながら、選挙には国民の圧倒的大多数が投票所にかけつけ、89.56%という高投票率で、FUNCINPEC党58議席、人民党51議席、仏教自由民主党10議席、MOLINAKA党1議席という結果となった。選挙後人民党からは、開票に際して不正行為の疑いがあるため選挙結果の承認を一時留保するとのクレームが出され、また、シハヌーク殿下の子息チャックラポン殿下を中心にカンボディア東部諸州が分離独立するとの動きも起きるなど若干の混乱も見られたが、結局シハヌーク殿下のイニシアティブにより人民党をFUNCINPEC党と同格で政権に参加させるとの、2人の共同首相制を軸とする暫定政権が誕生し、第1党となったFUNCINPEC党と第2党にはなったものの行政経験では一歩先んじる人民党の二人三脚の政治運営が開始された。

他方、選挙後成立した制憲議会は、憲法案策定委員会を中心に検討を進め、起草作業を8月末までに終え、政体を立憲君主制とする憲法最終案を9月半ばに採択した。新政府の首班については、シハヌーク殿下は、第1首相としてFUNCINPEC党首のラナリット殿下、第2首相として旧プノンペン政権のフン・セン首相とする案(ただし、両首相の権限は同等)を提案、二大政党の受け入れるところとなり、9月、新憲法発布、シハヌーク殿下の国王即位、第1・第2両首相の任命が行われた。これにより約1年半にわたったUNTACの任務は完了した。

選挙参加をボイコットしたポル・ポト派は、選挙後、国連に対し選挙の結果を正しく適用するように求め、選挙の結果に従って、第1党であるFUNCINPEC党が単独で政権を掌握すべきであると主張した。その後ポル・ポト派問題解決のための円卓会議開催などが模索されたが、いまだ開催の見通しは立っていない。しかしながら、話し合いの成否はともかく、新政府及びポル・ポト派の双方とも話し合いで解決していくとの基本姿勢は維持していくものと思われる。

93年のカンボディア経済は、5月の選挙前の前半期とその後の暫定政権、王国政府の樹立に至る後半期では大きく異なり、前半期は将来への見通しの不安による通貨価値の低下、インフレの高騰で経済的に混乱したのに対し、後半期は政治的安定から比較的安定的に推移した。政策面では、カンボディア最高国民評議会(SNC)体制下での人民党の経済運営から暫定政権および新政府による経済運営に移行したが、実態は、自由経済を理解するチャム・プラシット経済大蔵長官ら人民党の流れの有能な若手官僚の一部とサム・ランシー経済大蔵大臣を中心とするFUNCINPEC党の一部急進的改革派が協力し、世界銀行、国際通貨基金(IMF)と協議を行いつつ経済運営に当たっている。

93年の国内総生産(GDP)は、93年末の政府見通しによれば5兆4,140億リエルで、これは前年比5.5%の実成長となる。インフレは、93年を通して上記の政治的な動きなどに左右され大きなうねりを描いたが、同年後半には対前年比約50%の上昇にとどまった。

一方で王国政府は、93年末に94年予算を成立させると同時に財政法を制定した。これにより新たな歳入源(新税)を確保し、80年代から続いた市場経済化を軸とした経済立て直しについての財政面での改革の道筋が可能となり、今後の財政強化が期待される。

市場経済化への努力は、カンボディアの復興と同時に進行しており、王国政府は海外援助と民間投資(大半がジョイントヴェンチャー)の受入れに躍起となっている。なお、93年末現在で約500件の民間投資案件が出されている。

(2) 外 交

カンボディアの外交方針は、暫定政権成立の際の、(1)独立、主権、平和、永世中立、非同盟の外交政策を採用、(2)東南アジアを平和、自由、中立の地域にする構想を基礎に近隣国を始めとするすべての国との間で友好関係を築く、(3)カンボディア復興のために国際諸機関と良好な関係を築く、の3点の施政方針に集約されている。

(3) 日本との関係

日本とカンボディアの友好関係は、92年10月からの日本の国連平和維持活動(PKO)参加により更に揺るぎない強固なものとなった。これは、93年9月の羽田外務大臣のカンボディア公式訪問が実現したことに象徴されるように、アジアの隣国であるカンボディアの和平、復興に対し、日本外交が総力を上げて支援したことによる。第1は、PKO参加という人的貢献を中心とする和平実現のための政治的、外交的な協力である。第2は、「カンボディア復興国際委員会」(ICORC)の議長国として、9月の第1回会合(パリ)を成功させたことに象徴されるカンボディアの復興、開発への国際的リーダーシップの発揮である。第3は、文化面で日本の主唱により、10月、「アンコール遺跡救済関係会議」を東京で開催し、成功を収めたことである。この政治、経済、文化の三位一体のバランスのとれた協力は、日本外交の成功例として、極めて価値のあるものであり、カンボディア政府、国民からは深い感謝の意が寄せられている。

PKOへの初参加は、日本の平和への真摯な意思を国内外に鮮明に印象付けたのみならず、カンボディア国民に対し、日本国民の深い友好の気持ちを直接伝えることとなった。また、日本は、UNTACに人的貢献を行ったのならず、UNTACの成功のため緊急に必要になった経費に対し、安全対策のため100万ドル、人権教育のため20万ドル、カンボディアの行政機構の整備、合理化のため400万ドルを適切なタイミングで拠出し、UNTACの成功を支えたが、同様にカンボディア国民から高い評価を得ることとなった。さらに日本は、新政府樹立までの間、カンボディア和平が直面した幾度もの難局において、総理大臣、外務大臣を始めとするあらゆるレベルで、カンボディア人の意思を尊重する解決、特にシハヌーク現国王のイニシアティブによる和平努力を強く支持する政治的メッセージを発出し、また、武装解除を拒否するポル・ポト派に対しタイと共同で説得努力を行うなど様々な外交努力を行い、カンボディア和平の達成に不可欠な貢献を行った。

日本とカンボディア経済関係については、従来プノンペン政権と外交関係がなかったこと、またカンボディアは当面見るべき輸出産品を有していないことなどから日本との通商関係は未だ希薄である。少なからぬ日本企業が進出しているが、多くは援助関係の受注を主としたもので、タイ、シンガポール等近隣国からの投資に比し極めて少ない。

対カンボディア援助については、92年、東京で行われた復興閣僚会議及び上記の第1回ICORC会合の際に日本が表明した援助は、無償資金協力、技術協力、開発調査などを軸として、上記の急激な政治的変化にもかかわらず、順調に実施されている。日本の援助の重点は、農業、保健、運輸等の分野のほか人道的分野にも置かれている。

(1) 内 政

92年12月の補欠選挙で与党人民行動党(PAP)は大方の予想を大きく上回り73%の支持率を得て圧勝し、ゴー・チョク・トン首相は、首相としての地位を一層確固たるものとした。また、有力首相候補であった2人の副首相の病気により、閣僚レベルでの若手人材登用を急ぐ必要性が高まったこともあり、93年12月に行われた内閣改造では世代交代が図られた。

一方、8月に実施されたシンガポール初の大統領直接選挙では、オン・テン・チョン副首相(当時)は全国労働組合会議(NTUC)を支持母体とし、PAP等から支持された候補者として万全の体制で臨んだが、無名に等しい新人候補を相手に59%の支持率しか獲得できないという事態が生じた。これは、総選挙におけるPAP支持率の長期低落傾向を基本的には反映したものと言えよう。もっとも、PAPに対する支持率の低下傾向は、経済発展に伴うシンガポール国民の政治的成熟を示すものと言える。但し、目下のところ、野党の人材不足もあり、近い将来PAP政権の安定性を脅かすものではない。しかし、経済発展に伴い、国民の一層の政治的社会的自由を求める風潮が高まっていることは、政府も十分認識しており、今後規制緩和政策を一層進めることとなろう。

複合民族国家であるシンガポールでは、各民族の融和政策は最重要の国家政策である。政府は、全階層の所得を平等に上昇させるような諸政策を今後とも積極的に推進することとなろう。

経済は、92年第2四半期に底を打った後93年に入ってからは全業種そろって順調な伸びを示している。この結果、実質GDP成長率は93年1-9月では前年同期比で約9%増となり、93年全体では9%近い成長が予測されている。こうした経済の好調を反映して、株式市場の活況、雇用増が見られる一方で、物価は総じて安定しているものの、医療費、公共料金の値上がりで暮らしは楽になっていないとの認識が一般には強い。また、労働力需給の逼迫もみられる。貿易依存型であり、また、外資依存型経済でもあるシンガポールにとり、近隣諸国に対するインフラ、人的資源等の面を含めた競争力の維持は依然基本的命題であり、一般国民の要求水準の上昇を背景として、物価の問題はPAP政権の信用にも関わる同政府の最大の関心事項の一つである。

(2) 外 交

シンガポールは、民族的、地勢的、歴史的要因から隣国であるマレイシア、インドネシアとの外交が最重要課題であるが、これら2国を含めたASEAN加盟国との関係は非常に良好である。これに加え、政府主導による経済面における地域化の動きともあいまって中国、ヴィエトナム、ミャンマー、インド等との関係強化の動きが著しい。特にミャンマーに関しては、5月にキン・ニュン第一書記を招待し、欧米諸国に対し一線を画する外交を行ったことが注目される。また、シンガポールは、アジア地域において日米中3国の安定した関係の維持に大きな関心を有しており、このため、米軍のプレゼンスを含む米国の当該地域に対する関与の維持に腐心している。他方、貿易立国であるシンガポールとしては、米国を含めた形でのアジア太平洋における経済面での協力、貿易の自由化は、特にEUの保護貿易主義の防止に効果的であるとしてAPEC協力の推進には意欲的である(93年1月事務局を誘致した)。

(3) 日本との関係

2000年までに名実共に先進国入りを目指すシンガポールとして世界的規模の諸問題に関し日本と協力する余地が増大している。両国が共同で第三国に対する援助を行っていくという方向が明らかになりつつあり、93年5月のゴー首相の訪日の際合意された日本・シンガポール・パートナーシップ・プログラムはこのような動きの具体的な例である。さらに政治安全保障問題を扱う高級事務レベル会合の設置、ASEAN地域フォーラムの創設は91年のASEAN拡大外相会議における日本の提案に端を発するものであり、日本とシンガポールとの政治分野における連携の例と言えよう。

5月のプレマダーサ大統領暗殺の後を継いだウィジェートゥンガ大統領は、基本的には前大統領時代の政策を踏襲し、無難な政権運営を行っている。94年末予定の大統領選挙(続いて95年には国会議員選挙)など、94年は「選挙の年」と言え、これらの選挙は、今後数年間のスリ・ランカの政治動静を占う上で極めて重要である。

北・東部にタミール人を中心とする独立国家を樹立せんとする「タミール・イーラム(独立)開放のトラ」(LTTE)との抗争を最大の焦点とする、いわゆる北・東部問題は、政治的にも軍事的にもいまだ解決の見通しは立っていない。ウィジェートゥンガ大統領は、前大統領とはかなり異なり、北・東部問題は民族問題という仮面をかぶったテロリスト問題であり、自ら進んで話し合いを求める考えはないとの立場を打ち出している。他方、軍事面でも一進一退の状態が続いており、93年前半は比較的平静であったものの、後半に入り、大きな戦闘が続いた。

経済面においては、93年は、農業生産の回復により5%台の成長が見込まれており、また93年も米国向け繊維製品の輸出が伸びていることから、総じて、堅調に推移している。世銀・国際通貨基金(IMF)主導の構造調整政策は、あまり進展していない。公共投資については、福祉政策、地域振興策に重点が置かれているため、立ち遅れを生んでいる。

(1) 内 政

92年5月事件後9月に成立したチュアン文民内閣は、93年6月と9月の2度に及ぶ内閣及び閣僚に対する不信任案に遭遇したが、連立与党間の結束を維持し危機を克服した。9月には、内閣の一部改造を断行、政権を引き続き担当することに自信を深めている。

一方、5月事件後に任命された軍首脳は、職業軍人に徹するとの姿勢を維持し、政府との関係は良好に推移している。これは、順調な経済とともに、政権安定化の重要な要因となっている。また、9月の不信任案審議では、与党第2党党首であるチャワリット内務大臣が野党から厳しく批判されたが、結果的にチュアン首相の基盤を強化することとなった。こうした中、野党は党首の世代交代が進まず、5月事件以来の国民の不信感を払拭できずにいる。

他方、未成年者の売春に対する罰則強化、投資優遇措置を通じた地方への産業誘致など見るべき成果があるが、地方分権、憲法の民主的な改正などに関しては、政府、特に民主党が国民の期待に十分応えていないとの失望感も高まっている。

また、経済の好況の反面、バンコクの交通渋滞はますます悪化の度合いを高めており、チュアン首相は所管の省庁に問題の処理を任せきりにせず、重要問題は、首相自身陣頭指揮をとって解決に当たるべきだとの声が高まっており、チュアン首相が連立各党の確執を取りまとめて政府の実績を挙げていけるかその手腕を問われている。

93年のタイ経済は、国家経済開発庁によれば、93年の成長は92年を上回る見込み(7.9%)であり、94年は更に強気の成長(8.2%)を見込んでいる。この結果、第7次経済社会開発5か年計画目標の達成を見込んでおり、この間のインフレは3.3%にとどまり、総体的にマクロ経済運営は順調である。他方、貿易収支(特に対日)は世界経済の鈍化による輸出の伸び悩みで赤字幅が増大している。

このタイ経済の順調さを支えているのが、旺盛な民間投資である。日本の対タイ直接投資も上向きとなってきており、欧米の関心も高まってきている。さらには、インドシナ開発、東南アジア諸国連合(ASEAN)内の地域協力のようなサブ・リージョナルな経済開発プランが進行し、タイ経済の外延拡大に寄与している。

(2) 外 交

タイにとり長年にわたる最大の懸案であるカンボディア問題が、一応の解決を見た。37万人に及ぶカンボディア難民の帰還を果たし、不安定な国際情勢、共産主義の脅威といった安全保障上の問題に終止符を打つことができたことは、タイ外交にとって大きな成果であった。これにより、タイはチャチャイ政権以来の外交方針であったインドシナ諸国との経済に重点を置いた関係増進を推進していくことになろう。また、93年7月よりタイは、ASEAN常任委員会の議長国となった。

(3) 日本との関係

93年1月、ASEAN歴訪の一環として、宮澤総理大臣がタイを訪問し、良好な二国間関係を促進するとともにインドシナ総合開発の推進などアジア太平洋地域の安定・発展についても両国間の緊密な協力を通じて貢献していくことで一致した。また、9月には羽田外務大臣がタイを訪問したことを始めとして、要人往来も活発であるほか、両国の皇室・王室関係も極めて緊密であり、93年4月にはシリキット王妃陛下が御訪日され、両国間の友好親善関係の増進に多大なる貢献をされた。

日・タイ経済関係は日・タイ経済の好調を反映し、比較的穏やかであり、貿易赤字問題はあるものの、対日アクセスを自ら切り開く競争力強化に関心を移してきていることは歓迎される。

日・タイ経済協力は、第18次円借款で環境案件が4割を占め、無償協力案件も93年度が最後になる一方、タイ側もインドシナ諸国への援助の手を日本とともに差し伸べつつあり、関係の幅が広がってきている。

この数年間急増したタイ人の本邦不法残留者問題については、日・タイ相互の協力により解決すべく協議などが進められた。

(1) 内 政

93年2月、金泳三氏が第14代大統領に就任した。同大統領は、実質的に32年振りの文民大統領として国民から強い支持を得ており、これを基盤として、韓国社会に根を下ろしていた悪弊を除去すべく、政治、経済、社会全般において、これまでの枠組みの変革に取り組んだ。まず自ら資産を公開したのを皮切りに、最終的には立法府、行政府、司法府、地方機関の中堅以上の役職者全員が財産を国に登録する義務を立法化した。この過程で、地位を利用した過去の蓄財などが多数露見し、国会議員の離職、離党、政府高官、軍幹部の辞職が相次いだ。この改革は、一部既得階級の不満ももたらしたが、多くの国民の支持を集め、政界の浄化は進んだと考えられる。

経済面では、これまでの国家主導の発展とは異なり、国民及び企業の自発的参与と能動的な創意の発揮を原動力とする「新経済」への改革を目指した。7月に発表された「新経済5か年計画」の重点分野は、(1)財政、税制、金融制度改革、(2)行政規制の緩和、(3)産業競争力の強化、(4)国際化、開放化の推進、である。中でも、金融制度改革の一環となることが企図された金融実名制については、出所不明の資金をなくすとともに、今後の総合課税への道を開き、社会主義と分配公正化実現に資するものとして、多くの国民の支持を得た。反面、中小企業の経営困難及びこれを救済するための大量の通貨供給、物価上昇圧力を招き、議論を呼んだ。大統領就任当時の韓国経済は、景気後退が深刻な状況にあったが、9月頃より投資及び輸出が回復するとともに、景気の回復基調が顕著となり、上半期の経済成長率は6%台になるものと見られている。

金泳三政権にとってこれまで最大の試練となったのは、コメの市場開放問題である。ウルグァイ・ラウンド(UR)交渉最終段階(12月)でこれを受け入れたことに対する批判は厳しく、黄寅性

(2) 外 交

虜泰愚

こうした外交方針もあって、93年中に韓国を訪問した各国の要人は、細川総理大臣のほか、米国大統領などサミット参加国首脳、フィリピン大統領などアジア太平洋地域の首脳を含め、世界各地にわたった。また、金大統領は、国内政治に専念すべく外遊を控えていたが、11月にシアトルでのアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会談に出席し、引き続きワシントンを訪れて、クリントン大統領との会談で韓米関係の重要性を再確認した。国連を通じた国際貢献にも積極的に取り組んでおり、ソマリアの国連平和維持活動(PKO)への参加、安全保障理事会非常任理事国への立候補の意思を表明した。

なお、金泳三政権の外交において韓昇洲

(3) 南北朝鮮の関係

(イ) 北朝鮮の核兵器開発疑惑

北朝鮮の核施設に対する査察を進めてきた国際原子力機関(IAEA)は、2月、2か所の施設へのアクセスを含む特別査察を求めた。北朝鮮は、これに反発し、3月に核不拡散条約(NPT)からの脱退を発表した。これに対し、日米韓は対話による解決の道を探り、この脱退が発効する直前に開かれた米朝協議において北朝鮮はNPT脱退の発効を中断した。その後も、主にIAEAによる査察の実施と南北対話の進展をめぐって米朝接触を中心とする交渉が続けられており、年末に至って多少の進展は見られたが、核兵器開発疑惑解決の本格的な見通しはまだ立っていない。

(ロ) 南北対話

首相会談を軸として進められてきた南北対話は、93年1月末に核統制共同委員会が北朝鮮の出席拒否により中止されて以来、全面的に中断した。その後、チーム・スピリット演習の実施、特別査察の要求などを契機とする北朝鮮のNPT脱退決定を経て、北朝鮮は、米国との交渉のみに努力を傾注するようになっている。このため、韓国政府の立場には困難なものがあるが、金泳三政権は、ドイツの統一の経験、核問題の重大性等を認識して、南北統一、南北首脳会談などについて、米国との協調を維持しつつ、忍耐強い努力を続けている。

(4) 日本との関係

日韓関係において、93年は従軍慰安婦問題や貿易不均衡問題等の懸案が存在したが、こうした問題の解決のための双方の努力を通じて日韓両国が協調していくことの重要性が改めて認識され、かつ細川総理大臣の訪韓が日韓双方において肯定的に評価されたこともあって、日韓間の雰囲気には改善が見られると言ってよい。

従軍慰安婦問題については、8月に日本政府による調査結果の発表が行われ、お詫びと反省の意とともに、歴史への教訓を直視していく決意が表明されたとして、韓国政府やマスコミからある程度肯定的な評価を受けた。

経済関係については、日本の対韓貿易黒字は、93年も依然71億ドル(1-10月累計。韓国側通関統計)であって、縮小の傾向を見せておらず、また、日本からの対韓投資、技術移転も近年停滞している。93年11月、このような状況の中で、92年に作成された貿易不均衡是正等のための具体的実践計画をもとに発足した日韓経済人フォーラムにおいて、将来の日韓経済関係の在り方についての指針となる報告書が出された。また、11月の細川総理大臣訪韓の際には、経済論理を基礎とした新しい日韓経済関係の構築を目指すことで認識の一致を見た。

日韓の相互理解の増進に大きな役割を果たしてきている人的文化交流においては、93年9月の世界博覧会で日本の歌手が初めて公開の場で日本歌謡を日本語で歌ったことは、象徴的な出来事として注目された。

(1) 内 政

93年は、92年秋の第14回党大会で決定された「社会主義市場経済」への移行を具体化するための基本的枠組みが構築された年であった。まず、3月の全人代と全国政協で、江沢民

その間、経済は92年に引き続き高成長(実質GDP1-9月13.3%増)を維持したが、他方でインフレ懸念(大都市生活費指数1-11月19.3%上昇)、不動産・株投機によるバブル現象、腐敗、経済犯罪、農民負担増大、一部地域での農民暴動などの問題が生じるに至った。このため、中央は6月から金融分野を中心とする16項目の引締め措置を実施するとともに、一連の農民重視政策をとり、また8月には中央規律検査委員会全体会議で反腐敗闘争の展開を決議するなど、盲目的な地方利益の追及に対するコントロールの強化を図った。

こうして迎えた11月、党中央はトウ文選第3巻の学習を決定、全国レベルでのトウ理論学習を通じて中央・地方の認識統一を図るとともに、右に引き続き開催された第14期3中全会において、今世紀末までに社会主義市場経済体制を確立するための50項目の包括的改革措置を決定した。本決定は中央銀行機能の確立等健全なマクロ経済調整のための体制整備と中央の財政コントロールの下の持続的・快速・健全な経済成長を目指し、特に財政、税利、金融、現代企業制度、投資、貿易などの分野で大幅な改革措置を導入するものである。中国が引き続き経済的、社会的な混乱を招くことなく3中全会決定を実施し農業・農村の近代化を図りつつ高速度の健全な成長を維持し得るか、今後とも十分注視していく必要がある。

(2) 外 交

93年は国内の経済建設に有利な国際環境づくりのために一段と積極的な外交活動が展開された。

米中関係は5月に対中最恵国待遇(MFN)供与の条件付延長が決定されたが、その後、パキスタン向けミサイル輸出問題に関わる米国の制裁、「銀河号」事件をめぐり両国関係は一時期緊張した。しかし、11月にはシアトルで米中首脳会談が実現し関係修復のための基礎固めが図られ、中国側は同会談を「良いスタート」として評価した。

近隣諸国との関係進展も顕著であった。4月シンガポール首相、フィリピン大統領、6月マレイシア首相、8月タイ首相、9月インド首相、11月ヴィエトナム国家主席ほかの訪中、7月喬石全人代委員長のASEAN訪問と首脳レベルの往来が頻繁に行われるとともに、インド、ヴィエトナム等との間では国境問題の解決に前進が見られた。また、中国は94年開催予定の安全保障問題に関するASEAN地域フォーラムへの参加を表明した。

欧州との関係では、独とは11月コール首相が訪中し経済分野等で関係が一層深まったが、英国とは香港問題の交渉、仏とは台湾向け武器売却問題により関係はそれぞれ膠着した。また、第三世界諸国とはきめ細かな招待・訪問外交を引き続き活発に行った。

北朝鮮には7月に胡錦濤

他の核保有国が核実験の一時停止を表明する中で、中国は10月に地下核実験を行った。その際に発表された政府声明では全面核実験禁止条約(CTBT)締結交渉への積極的参加、核先制不使用の重要性を指摘した。

(3) 日本との関係

日中関係は日本外交の主要な柱の一つであり、日本が中国との間で良好かつ長期安定的な関係を発展させていくことは、両国にとってのみならずアジア太平洋地域ひいては世界の平和と繁栄にとって極めて重要である。93年の両国関係を概観すれば、92年国交正常化20周年に際して行われた江沢民総書記の訪日、天皇皇后両陛下の御訪中を始めとして、日中双方の頻繁な要人往来が継続し、また、シアトルにおける日中首脳会談・外相会談に見られるとおり、総理・副総理レベルでの政治対話も間断なく進められた。さらに、日本側からは大型経済ミッションが相次いで訪中、経済面での交流にも顕著な進展が見られた(貿易総額は10月で既に往復300億ドルを突破。中国にとり日本は輸出入とも第1位の相手国。対中投資も急速に進展。)。

この間日本において誕生した細川新政権に対して中国政府は早々と祝賀の意を表明するとともに、新内閣の「対中政策不変」の方針及び過去の戦争に対する率直な評価に対して歓迎の意を示している。

新政権発足後初の首脳会談となった11月のシアトル会談では、過去をしっかりと真剣に見つめながら未来指向の日中関係を構築していくことについて両首脳間で意見が一致した。12月には両国外務当局間で初めての安全保障対話が行われ、双方の安全保障政策についての理解を深めるとともに、地域の安全保障問題につき幅広い意見交換が行われた。

ネパールの政局は、5月野党第1党である統一共産党指導者の不審死により、統一共産党を中心とする左翼勢力による抗議行動がエスカレートしたが、7月下旬の洪水災害への救援・復旧への対処に追われる中、抗議行動は沈静化し、8月には、与野党間で合意が結ばれ、内政に安定を取り戻した。その後、政局の焦点は、94年2月に実施される下院補欠選挙に集まっており、今次補欠選挙の結果はコングレス党と統一共産党との力関係のみならず、コイララ政権の安定度にも影響を及ぼすものとして内政上大きな意味を有している。

ネパール経済については、自由化政策が徐々に功を奏し、輸出が対92年同期比で27%伸び、外貨保有高も93年12月現在8億ドル程度にまで増加し、貿易関係は好調といえるが、他方、インフレは10%前後と依然おさまらず、国民の日常生活を圧迫している。

外交面では、ネパール外交は、国連外交の活発化並びに中国及びインド両国との関係の緊密化へ向けての努力(ビレンドラ国王の両国訪問等)が際立った。また、懸案であるネパール系ブータン難民問題については、先行きは楽観視できないものの、解決に向けての努力が払われている。

日本との関係では、ネパールにおける民主化支援、経済協力のほか、7月の洪水の際、総額約120万ドルに及ぶ資金及び物資援助、医療チーム及び砂防護岸調査チームの派遣等の救助活動を行うなど、両国の友好・親善関係に幅と深みが加わっている。

92年年央以来、ナワズ・シャリフ首相とイスハク・カーン大統領及び軍の関係の悪化が伝えられていたが、93年に入り、急死したアシフ・ナワズ陸軍参謀長の後任人事をめぐり首相と大統領の確執が表面化し、さらにシャリフ首相が憲法改正により大統領権限の縮小を企図したことにより、両者の関係は急速に悪化し、結局、7月、首相と大統領が同時に退任することで、下院解散、総選挙に合意した。10月に行われた総選挙ではベナジール・ブットーが首班に指名されるとともに、11月の大統領選挙ではブットー首相の右腕のファルク・レガリが選出され、年初以来、不安定な状況が続いていたパキスタン内政は公正かつ民主的な選挙により、決着が付き、一応の安定に至ったといえる。

92/93年度のパキスタン経済は、92年9月の大洪水の影響などによる農業産品の落ち込み、世界的な不況による繊維産業の不振等によって減速し、GDP成長率は前年度の7.7%から3.0%に落ち込んだ。さらに過去最大の貿易赤字(33億ドル)を記録するなど国際収支が悪化し、93年度半ば以降、外貨準備高が大きく落ち込んだ(一時は1.8億ドル)。また過大な公共投資のため財政赤字も増加(対GDP比7.9%)し、物価上昇圧力も依然高く、消費者物価上昇率は9.6%を記録した。

10月の選挙後政権についたブットー首相は、歳出抑制、徴税強化、公共料金などの値上げによる財政赤字の縮小とルピーの切下げによる輸出増加策という前内閣の路線を基本的に継承する姿勢を示している。11月にはIMF、世銀との間で今後3年間の融資の前提となる経済政策の骨格について基本的に合意したが、GDP成長率、インフレ率、財政赤字額等について厳しいコンディショナリティを課されている。

12月には外貨準備高が10億ドルに達するなど明るい要素も見え始めたが、綿花生産量の見通しが依然不透明であることを含め、経済運営上の課題は多い。

外交面では、92年12月以後悪化していた対インド関係は、10月の総選挙によりブットー新政権が成立し、ラオ首相から対話の呼びかけの書簡が届くなど、対話の機運に若干の高まりが見られる。両者間の緊張は緩和していないが、93年1月イスラマバードでインド・パキスタン外務次官級協議の再開がなされた。米国との関係は、パキスタンの核開発をめぐり、90年10月、米国が対パキスタン軍事援助を停止して以後、膠着状態にある。9月のカーン外務次官の訪米及び11月のレイフェル南アジア担当国務次官補のパキスタン訪問を通ずる、二国間の協議によっても援助再開に向けての進展が見られなかった。パキスタンは中央アジアのイスラム諸国との関係緊密化にも意を用いている。

日本との関係では、パキスタンの核保有に関する懸念の高まりに伴い、2月のイスラマバードにおける核不拡散に関する第1回日・パキスタン協議に引き続き、11月には、東京で第2回協議及び第6回日・パキスタン次官級会議が開催された。日本は、8月、第28回円借款542億円を供与した。貿易面でも、日本は引き続きパキスタンにとって第1の貿易相手国であるが、92/93年度は前年度に比べ日本の出超額が54.9%拡大(ルピーベース)した。

91年3月、自由・公正な選挙の下で誕生したジア政権を中心に、バングラデシュにおいては民主政治確立への着実な流れが見られるものの、同政権は不正・汚職の一掃、大学紛争を発端とする治安悪化への対応、経済活性化といった主要課題を抱えている。与党であるバングラデシュ民族主義者党(BNP)は93年9月に党大会を4年振りに開催したが、野党内では分裂、再編傾向が見られた。

経済面では、マクロ経済改善への努力の結果、近年約4%の経済成長率を達成したほか、財政赤字の削減、インフレ率の低下、経常赤字の減少、外貨準備率の増加などの面で改善が見られた。しかし、国民レベルの経済水準は1人当たりGDP210米ドルと依然開発途上国の中でも低い水準にとどまっており、政府は国営企業の整理・民営化、金融部門の改革などの構造改革や民間投資促進の努力にもかかわらず、民営化反対などの労働ストに直面したほか、国内・外国投資を合わせ対GDP比約10%程度と低い水準にある。

外交面では、92年11月のバブリ・モスク事件以来冷え込んでいたインドとの関係は93年4月のラオ・インド首相のダッカ訪問(南アジア地域協力連合(SAARC)首脳会議への参加)、5月のアーメド運輸相のインド訪問等を通じ関係修復が図られたものの、最大の懸案であるガンジス川配水問題では大きな進展は見られなかった。

なお、SAARC首脳会議では南アジア特恵関税協定(SAPTA)に関する枠組み合意が見られた。また、ミャンマーから流入した回教徒難民問題については、93年5月及び7月、緒方国連難民高等弁務官がバングラデシュ、ミャンマーをそれぞれ訪問し、11月にはミャンマー政府とUNHCR間で覚書が締結された。

日本との関係では、最大援助国たる日本へのバングラデシュ国民の関心、期待は大きく、最近では経済や経済協力といった分野に限らず、文化等の分野、及び留学生の交流も増加傾向にある。93年11月には、ラーマン蔵相が訪日した。

(1) 内 政

92年6月に発足したラモス政権は、当面の重要課題である政治の安定、治安の回復、経済の再建に積極的な取組を見せた。候補者乱立の中で23.5%という低い得票率で大統領に当選したラモス大統領は、国軍の掌握、議会での多数派工作などによって政権基盤の安定化に努める一方で、共産党の合法化、武装反乱勢力(共産ゲリラ、回教徒ゲリラ、国軍反乱分子)との和平交渉の開始、マルコス元大統領の遺体のフィリピン帰還などを通じ、国民和解の促進を図った。

その結果、国軍によるクーデターの脅威はおおむね過去のものとなり、共産ゲリラについては、内紛も手伝ってその活動は低下傾向にある。回教徒ゲリラについては、フィリピン政府とモロ民族解放戦線(MNLF)との間で93年11月に暫定的停戦が合意された。しかし、誘拐、殺人などの一般犯罪は引き続き重要な社会問題となっており、ラモス大統領はエストラダ副大統領を反犯罪大統領委員会の委員長に任命し、この問題に真剣に取り組んでいるが、いまだ大きな改善は見られていない。

経済面では、ラモス政権は、2000年までにフィリピンを中進国にするとの目標の下、中期経済開発計画を策定し、人的資源の開発、国際競争力の強化とそれによる持続的成長、貧困の撲滅と社会的公正の実現に向け努力している。計画が終了する98年までに国民1人当りのGNPを1,000ドル以上とすることを目標とし、これを達成するため、貿易・投資の自由化を進めるとともに、外資の積極的導入を図っている。

フィリピン政府は、現下の経済困難を克服するため、IMFの指導の下で、91、92年に厳しい緊縮財政政策を実施した結果、92年末までにインフレと国内金利は低下し、財政赤字の縮小と対外収支の改善を達成するなどバランスの回復にほぼ成功した。

93年第3四半期までの実質GNP成長率は2.02%となり、経済全体に回復の兆しが現れつつあるものの、依然として強い回復の動きには至っていない。電力不足は製造業を中心に深刻な影響を与え、国内景気低迷(同期のGDP成長率1.12%)の要因となったが、これを海外出稼ぎ労働者からの送金(公表ベースで年間20億ドル程度)が補う形となっている。

(2) 外 交

92年11月にすべての米軍がフィリピンから撤退し、これまで米国との特別な関係を基軸としてきたフィリピン外交は、現在新たな方向を模索している。ラモス大統領は、安全保障面では米国との相互防衛条約を堅持しつつも、ASEANの一員としての立場を前面に出して、アジア重視の外交姿勢を示している。また諸外国との経済・貿易関係を強化し、フィリピンへの投資拡大を目指す経済外交を進めており、ASEAN各国、日本、中国、韓国、米国を次々と訪問して積極的な首脳外交を展開した。

(3) 日本との関係

93年3月、ラモス大統領は国賓として来日して宮澤総理大臣と会談し、両国が引き続き友好協力関係を強化していくことが確認された。その際、日本は第18次円借款の一環として総額約722億円の経済協力の供与を約束した。

日本の政府開発援助の最重点国の一つであるフィリピンは、92年には、日本の援助の12.15%(支出純額ベース)を占め、インドネシア、中国に続き第3位となった。フィリピンにとっては、日本の援助はフィリピンが受け取る二国間援助の半分強(91年53.1%)を占めている。米国が基地撤退に伴いフィリピンへの援助を削減する中で、日本の援助の比重は今後更に高まっていくものと見られ、日本の援助に対するフィリピン政府の期待は大きい。

また貿易面では、日本はフィリピンにとり米国に次ぐ貿易相手国であり、投資面では、年間投資額で見れば、近年、日本はほぼ一貫してフィリピンへの最大の投資国となっている。ラモス政権成立以降、日本からいくつもの民間投資ミッションがフィリピンを訪問しており、これらが今後の対フィリピン投資につながることが期待されている。

なお、フィリピンにおいても、元従軍慰安婦が日本政府に対し謝罪と補償を求める動きが見られ、93年には計46人のフィリピン人女性が東京地裁に対し、補償を求める訴訟を提起した。

政治面では、国王親政の現体制の下で、内政は引き続き平穏裡に推移した。国王在位26年、独立後9年を経て国家体制の整備、開発、国民生活の向上など国造り全般について顕著な成果を挙げている。国民生活は1人当たりGDPが15,000米ドルを超す高水準にある。

経済面では、石油、天然ガスは、輸出の9割以上、歳入の9割を占め、国家経済を支えている。しかし、93年11月、石油価格が3年4か月振りの安値を記録したことから、93年の名目国民総生産はマイナス成長を記録したものと推定される。財政収支は91年まで4年連続赤字を記録してきた。しかし、300-400億米ドルといわれる多額の在外保有資産からの運用益があり、93年は未公表ではあるが国家財政は、全体としてなお相当の余裕があるものと見られる。

外交面においては、英国とは防衛協定を結んでいるほかシェル社との間で石油、天然ガスの合弁事業を行っており関係は引き続き緊密である。他方、ASEANの一員としてASEAN諸国との二国間、多国間の協力関係を活発に推進している。また、近年の対外関係の中で注目されるのは、93年国王訪中、航空協定締結、対中渡航禁止解除などの対中関係の改善である。

日本との関係では、日本はブルネイにとり最大の貿易相手国で、ブルネイ貿易額全体の約45%を占め、原油の約3割、液化天然ガスの全生産量(約500万トン)を輸入している。93年には、液化天然ガスの対日輸出契約が2013年まで延長され、双方にとって引き続き安定した需給関係が続くことになった意義は大きい。また、日本はブルネイに対し人造り中心の技術協力を行っており、93年度(ただし、4-12月間)は23名の技術研修生を受け入れた(92年度は90名受入)。さらに11月に懸案であった航空協定の署名が行われた。

(1) 内 政

93年のマレイシアの国内政局は、年初におけるスルタン(州統治者)の免責特権をめぐる憲法改正問題及び11月に行われた最大与党統一マレイ国民組織(UMNO)の役員選挙を軸に展開したと言える。そうした中でマハディール首相の今後の政治指導力、68歳になる同首相の後継者問題、党の分裂の可能性などが注目を集めた。この党役員選挙の結果、人事の若返りが大きな混乱を来すことなく行われたが、この動きの中に、UMNOがマレイの伝統社会に支持基盤を有しつつ、近年の急速な産業化の過程で急増傾向にある若年都市就労者層にも支持層を拡大していく流れが看取された。特に、今次党役員選挙の過程で、若手層はもとより産業界、言論界がほぼ一様に若いアンワール蔵相(46歳)の副総裁就任を支持した点は、マハディール首相の後継者問題との関連でも注目に値する。マハディール首相は、最終的にはそうした微妙な政局を収拾し、引き続き強力な指導力を発揮し得る足場を確保した。94年には総選挙が実施される公算が高いが、マハディール首相を頂点としたUMNOを中心とする政権は好調な経済成長とあいまって、安定を高めている。

93年のマレイシア経済は、引き続き好調な輸出に加え内需の回復もあって実質GNP成長率は8.0%を記録し、その結果1人当たりGNPは3,280米ドルに達した。また物価上昇率も地域間格差等はあるが、全体としては3.8%にとどまっている。

生産動向を見れば、鉱業、農業以外の分野では、製造業は12.5%、建設業も11%、また、サービス業も8.7%と堅実な成長を遂げている。需要動向については、外国投資の減少及び民間消費の低い伸びにもかかわらず、国内投資が好調である上にインフラ整備を中心とする活発な公共投資にも支えられ、全体では実質6%増を達成した。外需についても輸出は引き続き好調で、特に製品輸出は20%増を記録し、全商品輸出の71%を占めるに至った。こうした輸出の伸びを反映し、貿易収支は132億リンギの大幅黒字が見込まれ、また、これを受けて経常収支も89年以来の黒字に転ずるものと見られている。

今後のマレイシア経済は、熟練労働者の不足傾向(失業率約3.0%)、過熱気味の株式市況、都市部における交通渋滞などに見られる基礎インフラのボトルネックの顕在化及び急速な市街地開発等の不安要素は内包しているものの、全体としては93年の好調な傾向を継続していくものと思われる。その中で、産業面では自動車、鉄鋼などを中心とする地場基幹産業の育成を図るニともに、電子・弱電産業を含め裾野産業の育成を重視する姿勢を打ち出すとともに、金融面ではラブアン島のオフショア金融センターの開発に重点を置いており、注目される。

(2) 外 交

93年のマレイシアの対外政策は、ASEAN諸国を中心とする近隣諸国との関係の増進、中国を含め東アジア諸国との協力関係の強化、日本を始めとする先進工業諸国との経済関係の維持増進、イスラム国家としてイスラム諸国との緩やかな連帯の維持、国連への協力及びその公正中立化などを目標に運営されてきたと言える。

インドシナ半島においては、対中、ヴィエトナム関係を含め共産主義の伸長、共産主義革命の脅威といったものが事実上消滅し、カンボディア和平達成とあいまって、同地域の情勢が全般的に好転したことを背景に、マレイシアはASEAN各国との「成長の三角地帯」構想の促進を含む関係促進とともに、中国、ヴィエトナム等をも視野に入れた幅広い交流、関係を展開し始めた。特に、6月のマハディール首相の中国公式訪問を契機とした対中外交の転換、ASEAN内で合意を見た東アジア経済協議体(EAEC)構想の推進、将来インドシナ三国及びミャンマーがASEAN内に入ることを念頭に置いたこれら諸国との友好協力関係の強化などの動きが注目される。他方、APECについては、11月にシアトルで開催されたAPEC経済非公式首脳会議に首脳レベルの出席を見合わせるなど、独自の対応を見せている。

(3) 日本との関係

マハディール首相の提唱する「ルック・イースト・ポリシー(東方政策)」に代表されるように、マレイシアは経済成長のモデルとして日本を中心とする東アジア重視の姿勢を維持しており、1月の宮澤総理大臣のマレイシア公式訪問、4月のマレイシア国王の訪日、5月及び10月のマハディール首相の訪日など、引き続きハイレベルでの意思疎通が良好に行われている。他方、近年マレイシア側より、東方政策を通じる日本への留学生の増加、従来型の援助卒業後の何らかの援助の継続実施、EAECへの出席、さらに日系企業活動の地域還元など、日本に対する要望も強まってきている。

ミャンマーでは92年4月にタン・シュエ国家法律秩序回復評議会(SLORC)議長就任以来、一部政治犯の釈放、戒厳令の解除等前向きな措置が採られてきたが、93年を通じ、この変化が加速化された。新憲法の基本的事項を決定するため開催された国民会議では4月に新憲法に含まれるべき15の章を決定し、9月には複数政党制民主主義、大統領制、議会・行政機関における国軍代表の参加などを主な内容とする新憲法第1章「国家の基本原則」に関する基本的事項が採択された。国民会議は94年1月より再開され「国家」、「国家構成」及び「国家元首」の3章の基本的事項について議論されている。他方、国民会議終了後の民政移管の具体的段取り、89年以降自宅軟禁されているアウン・サン・スー・チー女史問題の解決がなされていないなどまだ不安定要素はあるものの、10月のカチン独立機構(KIO)との実質的な和平合意の成立等ミャンマー独立以来の最大の懸案であった少数民族反乱軍との和平も着実に進展を見せつつある。バングラデシュに流出した難民についても徐々に帰還が進められていたが、11月には難民帰還作業への国連難民高等弁務官の関与を認める了解覚書が交わされ、進展を見せた。

経済面においては、経済インフラの未整備、為替レートの公定と実勢との大幅な乖離などの問題はあるものの、政府は市場経済への移行とともに、様々な経済関連法の整備、民間活力の導入、外国投資の誘致などに努めている。特に最近では主に周辺アジア諸国からの投資もあり、92年度には10.9%の経済成長率を達成した。

日本はミャンマー政府に対して、これまでの二国間関係を踏まえた対話を通じ、早期民政移管実現及び人権状況の改善のため前向きに努力することが重要であるとの考えを種々の機会に伝えてきている。また経済協力については、現在のミャンマーの政情等を踏まえ原則として新規供与を停止している。ただし、88年9月の政変前より実施している案件及び緊急・人道的性格の援助については、ケース・バイ・ケースにて検討していくこととしている。

厳しい経済危機に直面の中、現ジャスライ政権の施策の成否は今後の民主化、市場経済化への改革の帰趨を見定める上で重要であったが、総じて政治情勢は平穏に推移した。6月の初の大統領直接選挙では、人民革命党の支持を得られず野党の推薦により立候補した現職オチルバト大統領が再選。これは困難な生活状況にあっても一般国民の改革路線への支持の現れであった。他方、政府及び党と大統領の立場には相互に微妙な違いが見られ、また人民革命党議員が9割以上を占める国家大会議においては党の枠を越えて活発な議論が展開されている。

経済面では、これまで全面的に依存していたソ連の崩壊を受け市場経済への移行過程の中、情勢は悪化の一途をたどってきた。しかし、年央以降インフレ率の伸びの鈍化、為替レートの安定など一部経済指標に明るい兆しが見られ、また、石油製品、食料品、衣類など基本物資の市場供給も昨年に比して大幅に改善された。IMFは経済構造調整計画の実施状況に一定の評価を与え、さらに3か年調整計画に合意した。ただし、低所得者層及び失業者の増加傾向は改善を見ていない。

外交面では、中国・ロシア両大国との間にバランスのとれた友好関係を維持しつつ、アジア太平洋諸国の一員としての立場を強調し、西側諸国との関係を深める多面外交政策を展開した。92年の国連総会におけるモンゴルの非核化宣言に呼応して、93年に入り、ロシア、米国、中国、英国から同宣言の支持を取り付けたことはモンゴルの外交成果であった。

日本との関係では、ジャスライ首相就任後の初の公式外国訪問先に日本を選ぶなど対日重視外交を優先課題としている。また、日本のイニシアティヴによりモンゴル支援国会合が開催されている。

ラオスは経済指数からすれば最後発の最貧国と位置付けられているが、86年から穏健漸進的な改革開放に転換し、静かに着実に経済社会建設を進めてきており、93年も経済成長率7%、インフレ率7%と安定的成長を続けている。92年末には新憲法(平和、独立、民主、統一、発展がモットー)の下で総選挙により新国民議会を発足させ、建国以来の指導者カイソーン大統領逝去(92年11月)の後も後継争い等で乱れることもなく人民革命党指導の下に結束し、人々の表情には明るさと活気が見られるようになっている。

政府は93年初め、中長期的観点に立って、「西暦2000年に至る社会・経済開発計画」を策定し、農業振興、森林保護、電力資源開発、交通路整備、人的資源開発を最重要課題として、マルチ及びバイの援助導入、外国投資誘致に力を入れている。この結果、外貨獲得の旗頭は、従来の水力発電から木材、衣料に変わっている。また、電力、橋、道路などインフラ建設のためラオスのみだけでは難しい地域的側面を有する援助につき検討する場として、ラオス政府はインドシナ総合開発フォーラムに大きな期待を寄せている。

外交面では、ラオスは古来、周辺国すべてから、侵略征服された歴史を持っているが、近年、近隣諸国すべてと善隣友好の関係を、また、仏、米国を含む西側諸国とも友好協力の関係を樹立し、14世紀のランサーン王国以来600年振りの平和を享受している。特に、豪州は、カムタイ首相を初の西側先進国として招待したほか、メコン河第1架橋の建設への協力など目立った動きを見せている。

日本との間では、年々増大するODA、企業進出等関係は深まっている。

(1) 内 政

93年は「労働党の連邦総選挙での予想以上の勝利」と「本格的キーティング政権への試練」の年と位置付けられよう。

3月の連邦総選挙は、11%前後の高失業率を改善できない経済政策運営への不満と10年間の労働党政権に対する国民の飽きなどから労働党の敗北はほぼ確実といわれた。しかし、結局は野党連合が目指した財・サービス税(多段階付加価値税)の導入を柱とする税制改革等の急進的政策が国民の受け入れるところとはならず、「協調」や「思いやりのある政府」を強調した労働党が劣勢を覆して議席を更に増やし、勝利した。他方、上院では労働党及び従来法案成立に協力的であった民主党が議席を減らし、両党を合わせても過半数を確保できなかった。このため、労働党政権の上院での議会運営は困難を極めることになった。なお、州レベルでは12月行われた南オーストラリア州総選挙で野党自由党が11年振りに政権を大差で奪還し、この結果6州のうち労働党政権はタスマニア州のみとなっている。

選挙後は、財政赤字の削減と先住民(アボリジニ)の土地所有・使用権の立法化に関するいわゆるマーボ問題が93年最大の政治問題となった。マーボ問題については、92年6月の連邦最高裁判所判決以後、数か月にわたる国内各層における、連邦と州の間の土地管理権限問題を含む大論争を経て、11月提出された政府案は12月可決されたものの、鉱業界の根強い反対がある中で、経済的に鉱業界に大きく依存する西オーストラリア州が抵抗の構えを崩していないため、今後も波乱が予想される。

財政赤字については、政府は96/97年度までに赤字をGDPの1%まで削減するという目標を掲げた93/94年度予算案を打ち出した。同予算案は下院を通過したものの労働党が劣勢な上院の審議においては長期間にわたり混乱が生じた。最終的には、上院でキャスティング・ヴォートを握る西オーストラリア州グリーン党(2議席)とキーティング首相が直接話し合い、政府が同党の求める修正を部分的に考慮する形で結着を見た。

経済面では、91/92年度以降、緩やかながら着実な成長が継続している(92/93年度のGDP成長率は2.5%)。また、物価、賃金上昇率も落ち着いている。他方、失業率は依然、戦後最悪の11%前後の水準で推移している。対外面では、物価の安定、豪ドル下落、生産性向上の努力を背景に豪製品の国際競争力が高まり、輸出が伸びているものの、交易条件の悪化などにより、経常収支の赤字幅はむしろ拡大している。政府は、短期的には雇用回復を図りつつ、中長期的には財政赤字を削減するという二つの課題達成を目指しつつ、製造業部門の国際競争力の強化を図るべく、労働市場改革、一層の関税率低減などによる競争原理導入の強化に努めていくであろう。

(2) 外 交

キーティング政権は、ホーク政権以来の「アジア太平洋指向」を一層明確に打ち出した外交を展開している。92年自らが提唱したAPEC首脳会合が、米国主催のAPEC経済非公式首脳会議(11月、シアトル)という形で実現したことはその意味で大きな外交的成果であった。

また、APECと並ぶ外交の柱であるウルグァイ・ラウンドが難交渉の末に決着を見たことも、豪外交にとって大きな成果であった。

(3) 日本との関係

日本と豪州との協力関係は、従来からの緊密な二国間経済関係を基礎に近年はカンボディア和平、APEC推進等地域協力を始め、多国間協力の場を含む政治面でも順調に発展している。かかる両国の関係を背景に93年4月に宮澤総理大臣が訪豪し、11月には東京で第12回日豪閣僚委員会が開催され、さらには同月にシアトルのAPEC会合の場で、細川総理大臣とキーティング首相の会談が実現し、日豪パートナーシップの重要性が再確認された。

93年の国内政局は、11月に実施された総選挙を軸に展開された。選挙は予想を上回る大接戦となり、与党国民党は、辛うじて過半数を占め、単独政権を維持することとなったものの、大幅な議席減を喫した。総選挙と合わせて実施された選挙制度改革に関する国民投票では、現行の小選挙区制度の維持か、小選挙区比例代表併用制度への移行かが問われたが、結局後者が採決された。国民党政権は、国民の厳しい審判を踏まえ、また、野党の攻勢を前にして、従来の経済、社会改革路線のトーン・ダウン、医療、教育などの社会政策、国家資産の売却、民営化、規制緩和等の分野での修正、後退を余儀なくされるものと思われる。総選挙後11月末には、内閣改造が行われ、第2次ボルジャー内閣が組閣されたが、改革派の代表的存在であったリチャードソン蔵相が更迭された。これは、改革の時代が終わったことを象徴するものであり、今後は、世論の動向や野党との折り合いを重視する対話、協調路線が推進されていくものと思われる。

経済面では、失業率は依然高い(9%-10%)ものの、91年後半に底を打った経済不況を力強い成長局面に移行させた年であった。経済成長率は93年第3四半期末で年4.2%を達成する一方、2%以下の低インフレ率を維持し、金利を一層低下させるのに成功した。また財政赤字は厳しい支出削減と景気拡大による予想を上回る税収の伸びにより極めて順調に改善している。

外交面では、近年アジア太平洋地域国家としての自覚を高め、活発な対アジア諸国外交を展開してきている。この関連で、7月には、アジア外交の推進と国民のアジアに対する理解増進を目的としたアジア2000週間が各地で開催された。また、11月のAPEC非公式首脳会議にはボルジャー首相は総選挙直後の混乱の中出席し、APEC重視との姿勢を示した。米国との政治関係はニュー・ジーランドの非核政策に起因して冷却状況にあるが、APEC非公式首脳会議の際の「両国関係を再検討したい。」とのクリントン大統領の言葉もあり、ニュー・ジーランド側の期待は強く、今後の米側の対応が注目される。

93年初頭より国連安保理のメンバーとして国連の平和維持活動強化にイニシアティブをとり、自らもカンボディア、ソマリア、ボスニア等にかなりの規模の要員を派遣した。また、PKO要員の安全確保に関する提案も行った。

日本との関係で特筆すべきは、懸案であった両国首脳の相互訪問が5月に実現したことであり、これにより、両国関係は更に強化された。4月には日・ニュー・ジーランド高級事務レベル経済協議が開催され、政策対話がもたれた。日本よりの投資では、林業分野は引き続き順調に拡大しており、木材製品の対日輸出拡大に貢献している。93年は、マスコミをはじめとする日・ニュー・ジーランド間の人的交流の拡大に基づく対日理解に進展が見られ、一時、流し網漁、捕鯨、プルトニウム輸送などの問題をめぐり厳しかった対日論調も昨今やや緩和される傾向にある。

92年6月の総選挙の結果成立したウインティ新政権の93年における主要課題は、前ナマリュー政権当時よりのブーゲンビル問題(分離独立を唱える過激派がブーゲンビル島中部に勢力をもっており、武力衝突が起きるなど不安定な状態が続いている)、法秩序問題(国家発展施策として各種法律を制定している)、ウインティ首相の主導による州制度改革であった。また、9月、同首相が野党による不信任案提出の可能性を封じる(憲法上、就任後18か月は不信任案を提出できない)ためにとった自らの辞任・再選の動きも与野党の激しい対決を招いた。

経済面では、原油生産及び原木価格高騰による林業部門の伸びにより93年GDPは実質14.3%増となる見通しであり、92年(11.1%)に引き続き好調であった。ウインティ政権は、非鉱業部門への外資導入に積極的であり、セメント製造、魚缶詰製造事業等の誘致を決定するとともに、農産品加工、石油精製プロジェクト等を計画し、経済構造の改革を図っている。

外交面では、従来の豪州との緊密な関係を維持しつつ、ウインティ首相の唱えるルック・ノース政策の下で、ASEAN諸国、東アジア諸国との主に経済関係強化に努めた。また、そのために希求していたAPEC加盟が11月に実現した。ブーゲンビル問題に派生した92年来の国境水域におけるパプア・ニューギニア国防軍越境等をめぐるソロモン諸島との関係悪化は、6月のソロモン諸島ヒリー首相政権誕生に伴い両国間で冷静な話合いがもたれ、関係は修復された。

1月、サイクロン・キナがフィジーを襲い、21年振りの記録的な破壊と人命の喪失をもたらした。壊滅的打撃は、広く交通インフラや農牧畜業に及び、93年はこれらの回復が年間を通じての国民の課題となった。

政治分野では、91年12月にランブカ首相が打ち出した挙国一致内閣構想は、賛否の激論を招いたが結論は先送りとなった。6月の内閣改造では、有力議員であるトンガニヴァルを入閣させ安定感を加えたが、もう一人の大物であるカミカミザ前蔵相は再三の要請を固辞して入閣しなかった。9月、与党フィジー党のクリ議員がランプ力首相とスヴァの実業家との間の不正疑惑を背景に政府不信任案を提出したが、同議員は種々の圧力により右不信任案を取り下げた。11月末、94年予算案がクリ、カミカミザ等一部の与党議員が反対に回ったため下院で否決された。これを受けてランプ力首相は、94年1月中旬に下院を解散して、総選挙を行うことを決定した。また、12月ガニラウ大統領が逝去したため、後任が94年1月中旬に任命される。

外交面では、豪州、ニュー・ジーランド、フランス等、87年のクーデター以来警戒的であった諸国との間に防衛協力が復活し、近隣島嶼国との要人往来も活発であった。

(1) 香 港

93年の香港は全般的には繁栄と安定を享受し続けた1年であった。しかしながら、97年の対中国主権返還に向けた香港立法評議会の選挙制度改革をめぐる英国・中国間の対立は未解決のまま越年することとなった。パッテン総督が92年10月に提案した同政治改革案には当初中国側は強い反発を示していたが、93年4月になり英中政府間協議が開始された。この協議は、12月までに計17回実施され、また、7月と10月には交渉促進のため英中外相会談も開かれたが、これらの協議を通じても英中間の合意が得られていない状況にある。一方、パッテン総督は、12月に英中間の合意を待たずに総督提案の一部に関する関係条例改正案を立法評議会に上程したが、これに対して中国側は強く反発しており、英中間の協議継続の見通しが立たない状況となっている。なお、中国側は、7月に香港特別行政区準備委員会予備作業委員会を設置し、返還問題全般に関する検討を進めることとしたが、今後、英国及び中国が民主化問題を含めた返還に伴う諸作業をどのように進めていくのか注目される。

一方93年の香港経済は、旺盛な消費、設備投資に支えられた内需の伸び、さらには改革・開放路線の下、高度成長を続ける中国向け再輸出の大幅な増加という要因等により92年に引き続き堅調であり、GDP成長率は実質5.5%と見込まれている。香港経済にとっての懸念材料は、前述の英中対立の経済分野への波及、米国の対中政策、特に対中最恵国待遇が延長されない場合の再輸出への影響、さらに中国経済の景気過熱が過度の引締め政策をもたらす場合などであるが、93年に関してはそうした悪影響は現実のものとはならず、香港の株式指数は、史上最高値の更新を続ける結果となった。

日本との関係に関しては、93年も貿易・投資関係のみならず、様々な分野での交流が活発化しているところ、特筆すべきは2月-3月に香港で開催された「ホンコン・ジャパン・フェスティバル」である。香港でこれだけの大規模な日本文化紹介行事が催されたのは初めてのことであり、文化交流を通じた対日理解の促進につながったものと思われる。

(2) 台 湾

台湾においては、1987年の戒厳令解除前後を境に急速な民主化・自由化を進めてきており、最近では92年末の「立法院」全面改選における野党勢力の躍進、93年2月の初の本省人(台湾出身者)の「行政院長」の誕生、8月の新政党「新党」結成などの新しい動きが見られた。

経済面では輸出の鈍化、公共工事の遅れなどにもかかわらず、民間投資・民間消費等の比較的高い伸びなど内需が堅調であったため、実質経済成長率は5.9%と安定成長を維持した。貿易総額は1,620億ドル(前年比5.6%増)と最高額を更新したが、貿易収支の黒字は78.7億ドルと、ここ10年来最低となった。

中国・台湾間の交流は種々の分野で活発化しており、4月にはシンガポールで民間代表機関同士のトップ会談が実現し、これに基づく事務レベル協議が継続されている。また、貿易・投資の増進、文化・科学技術の交流等を通じて各国との実質的関係の強化を図っている。特に、アジア太平洋地域においては、台湾経済の持続的成長及びAPECへの参加などにより、地域全体の繁栄に重要な役割を果たしている。

日本との関係では、こうした近年の台湾をめぐる情勢の変化を反映し、経済・文化面における交流が進んでいる。日本は1972年の日中共同声明に基づく日中関係の基本的枠組みの中で台湾との実務関係をとり進めてきている。