第3章 外 交 体 制

1. 外交実施体制

冷戦終結後の国際情勢の中で、外交の重要性はあらゆる分野において急激に増大している。外務省の業務量は冷戦終結以前から日本の国際的地位の向上とともに急速に増大してきたが、近年はますます増加の一途をたどっている。例えば、外務省本省と在外公館を結ぶ主要な通信手段である電信の総数は、92年の時点で15年前(76年)に比較して約8倍、経済協力額は約10倍、条約その他国際約束の締結数は約7倍、査証発給数は約4倍となっている。また、海外の在留邦人数、海外旅行者数の増加に伴う事務も増えており、この状況に適切に対処する必要がある。

このような通常業務の増大に加え、日本が世界の平和と繁栄、安定のための新しい枠組みの構築に積極的に参画していくことが必要となっている今日、新しい時代にふさわしい、より能動的かつ創造力豊かな外交を展開し得るような外交実施体制の整備・強化を図ることが不可欠である。具体的には、

| (あ) | 主要先進国に比べてまだまだ不十分な外務省定員等の増強、 |

| (い) | 総合的かつ戦略的な外交を展開し得る体制を整えるための機構の拡充、 |

| (う) | 在外公館の機能強化(在外公館施設等の強化、海外邦人安全対策・危機管理体制の強化)、 |

| (え) | 外務省としての独自の情報機能(情報の収集・伝達・分析・管理・提供)の強化、を速やかに実現することが必要である。 |

このような認識の下に、外務省は、過去1年間に機構・定員、予算の面で外交実施体制の強化に向けて次のような努力を行った。

機構については、第3次行革審第1次答申(91年7月)及びこれを受けて行われた外交強化懇談会の報告(91年12月)を踏まえ、93年8月に総合外交政策局及び国際情報局の新設を中心に外務省の機構改革が行われた。

総合外交政策局は、総合的・中長期的な外交政策の企画立案と外交政策の総括・調整を行う体制を整えるために国連局を発展的に改組したものであり、今後、湾岸危機のような重大緊急事態に際しては、外務省としての対応の中核となる。総合外交政策局には、科学技術・原子力協力関係の実務と今後重要性が高まることが予想される軍備管理・軍縮、不拡散関係の実務を併せて行う軍備管理・科学審議官、並びに、国連行政及び人権、難民、環境、麻薬等の分野における国際社会協力を担当する国際社会協力部が設置された。

また、国際情報局は、外務省の情報諸機能を強化、向上させるために情報調査局を情報・分析に特化する形で改組したものであり、どのような情報をどのような方法で収集・分析・管理及び提供するか、についての外務省全体としての総合的な政策の企画立案を行う。分析体制も一層拡充され、複雑化、流動化する国際情勢に応じて地域別分析及び安全保障等の事項別分析が強化されつつある。

在外公館については、チェッコとスロヴァキアの分離独立に対応して在チェッコ・スロヴァキア大使館に換えて新たに在チェッコ大使館を設置しなおすとともに、ソ連邦崩壊に伴う急激な情勢変化に適切に対応するため、ウラジオストク、ハバロフスクに総領事館を設置し、在ナホトカ総領事館を廃止した。これにより93年度末における日本政府の在外公館(実館)の数は大使館110、総領事館63、領事館2及び政府代表部6の合計181となる。

外交実施体制の基本となる人員の増加については、情報収集・分析機能の強化、邦人保護を含む危機管理体制の整備、国際貢献策の充実・強化、外国人問題への対応等を重点として取り組んできた。この結果、厳しい予算、定員事情ではあるが、93年度には外務本省40人、在外公館100人の合計140人の増員となる。

外務省としては、既に定員の増加に限らず人材の採用・育成等の分野で、外交強化懇談会の報告を受けて所要の改革を実施してきている。今後とも、国際情勢の展開に機動的かつ適切に対応できる、活力ある外務省を目指して同報告の内容の実現、ひいては外交実施体制のより一層の拡充へ向けて更に努力を重ねる必要がある。

予算面においては、厳しい財政事情の中ではあるが、93年度予算において、(あ)外交実施体制の強化(本省機構の拡充、海外邦人安全対策・危機管理体制の強化を含む在外公館の機能強化、情報機能の強化等)、(い)国際貢献策の充実強化(政府開発援助(ODA)の拡充、平和のための協力、国際文化交流の強化及び地球的規模の問題の解決)という2本柱を中心に着実な予算拡充に努め、前年度比6.9%増(426億円増)の6,641億円を計上した。

2. 領 事 体 制

92年の海外渡航者数は、下半期以降景気低迷の影響で伸び悩みを見せたものの、それでも約1,179万人に上った。また、海外に3か月以上滞在する長期滞在者(永住者を除く)も、ここ数年続いていた前年比10%前後という急速な増加から、92年は3.1%の増加となり、伸び率は大きく低下したが、それでも92年10月現在で42万5千人を突破している。

その中で、依然として日本人が犯罪の被害や事故などに遭っており、特に、最近では凶悪事件の被害になるケースが多く見られる。また、世界の情勢が引き続き不安定な状況において、海外で日本人が、紛争、騒乱などの緊急事態に巻き込まれる危険性もますます高まっている。

このような状況の下、政府としては海外における日本人の援護及び安全確保を重要な責務と認識し、海外においては、開発途上国を中心に92年設置した安全対策連絡協議会を通じ、在外公館と現地日本人社会との間で、連絡体制、緊急事態の対応要領など安全対策につき意見交換を積極的に進めた。

また、国内においても、外務省と民間企業、団体などとの間で92年発足した官民協力会議を活発に開催し、93年11月からは、国別海外安全情報FAXサービスを開始したほか、12月には第1回海外安全週間を実施した。

また、領事体制を強化するために、政府としては領事専門家の育成を図り、領事事務関係のノウ・ハウの蓄積を最大限利用できる体制を整備し、統一的視点から領事機能の強化を推進していくなどの努力を続けている。

他方、日本においても、国内に長期滞在する外国人は年々増加しており、92年末現在の外国人登録者数約128万人と日本の人口の1%を初めて超え、これら外国人をめぐる諸問題もますます顕在化してきている。

特に、日本においては、中小企業を中心として人手不足が深刻化し、他方、アジア地域等の開発途上国では、その増大する労働人口を国内の経済活動によって十分吸収し得ないことから、近年これらの国々から職を求めて日本に来ようとする外国人が急増している。日本は、外国人労働者の受入れについて、専門的技術や知識を有する者の受入れは拡大するが、いわゆる単純労働者については、国民のコンセンサスが不十分であり、また国内の社会諸制度が十分対応できないなどの理由により、今後とも慎重に検討することとし、現時点では受入れないとの方針をとっている。

しかし、出入国管理及び難民認定法(入管法)に違反し不法滞在する外国人は増加し続けており、その数は93年5月1日現在約30万人と推定され、その大部分が単純労働に不法就労していると見られる。これら不法就労者は、極端に劣悪な労働条件下で働かされているケースもあり、また、社会保障制度上の保護も事実上受けられない状況に置かれたり、緊急医療が必要な場合にも公的医療保険が適用されないため診療を拒否されることがあるなど、人権に関わる問題も起きている。このような状況は、これら外国人の出身国における対日イメージを著しく損なうばかりでなく、国際世論の非難を招く要因となるおそれもある。不法就労者及び悪質な就労斡旋業者等を厳しく取締まる一方、緊急医療などの人権保護に関する対応策をはじめ、外国人も安心して生活できる社会制度の確立が急務となっている。

開発途上国への技術移転や人材育成は、開発途上国において、国外に出て行こうとする労働力を国内の産業活動に結び付ける上でも有用である。その意味において、従来からの研修制度を拡充し、研修生が研修で得た技能や資格を実際の業務活動を通して、より実践的に身に付けることができるよう「技能実習制度」を創設し、93年4月がら実施に移した。

世界の平和と安定を確保するための国際的努力に日本が一層積極的に参加することが期待されている中、日本国内においても、国際社会における日本の役割などについて様々な議論がなされるようになってきている。特に、今日では外交と内政がますます不可分のものとなりつつあり、また、日本人の海外渡航と在日外国人が増大している状況の下で、国民の間に国際社会の動きや日本の外交問題に対する関心が高まってきた。

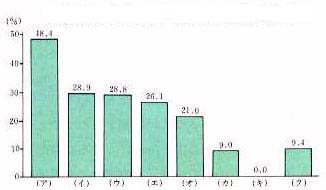

国際社会における日本の役割(93年10月調査)(注)

| (ア) 地球規模の問題解決への貢献 | (オ) 開発途上国の発展のための協カ |

| (イ) 世界経済の健全な発展への貢献 | (カ) 国際文化交流面での貢献 |

| (ウ) 地域紛争の調停等国際平和への貢献 | (キ) その他 |

| (エ) 国際的に普遍的な価値を守る国際協力 | (ク) わからない |

90年から91年にかけての湾岸危機の際の様々な議論や、カンボディア、モザンビークでの国連平和維持活動への日本の参加などの経験を経て、国民各層の間に日本が国際社会の中でより大きな責任と貢献を果たしていくべきであるとの認識が広まってきている。

「外交に関する世論調査」の結果を見ると、「国際化を推進することは大国となった日本の国際的責務である。」とする人の比率が89年の調査結果では43.1%であったのに対して、93年には45.7%と趨勢的に上昇してきており、国民の間には日本が国際貢献を果たしていくべきであるとの認識が広まってきていることが表れている。そして、「国際社会の中で日本が具体的にどのような役割を果たしていくべきか」という点については、「地球的規模の問題への取組」、「地域紛争の調停などの国際政治面での貢献」を挙げる人の比率が89年にはそれぞれ34.6%、12.9%であったのに対して、93年にはそれぞれ48.4%、28.8%に上昇しており、このほか、93年調査では「国際的に普遍的な価値を守る国際努力」、「世界経済への健全な発展」、「開発途上国のための経済協力」、「国際文化交流面での貢献」を挙げる人がそれぞれ26.1%、28.9%、21.0%、9.0%であった。このような世論の高まりを外交政策にいかしていけるよう、外交の実施体制を強化していくことが必要である一方、より一層外交に対する国民の理解を促進することが重要となっている。

さらに、日本がその国力にふさわしい役割を果たすことへの期待が国際社会において高まっている一方で、海外における批判的な発言、論調も依然見られ、日本の国際協力の現状、その求める世界像に関する諸外国の正しい理解を促していくことがますます重要になっている。このため、政府は日本の政策についての対外広報活動を強化しているほか、情報提供のための体制の整備に努力している。