第6項 主要各地域の動向

北米地域においても、日本と同様に「変化」を求める声が高まり、米国、カナダの両国で政権交替が起こった。

93年1月、12年振りに民主党の大統領が誕生した。新しいクリントン政権は、「変化」と「米国の再生」を掲げ、国内経済再建に優先的に取り組む姿勢を明らかにした。政権の滑り出しにおいては人事等でいくつかのつまづきもあったが、年央以降、重要な課題である「財政赤字」、「北米自由貿易協定(NAFTA)」、「医療保険改革」のそれぞれについて成果ないし進展を得て、景気拡大の定着化とともに政権基盤は徐々に安定していった。

即ち、8月には本格的な増税と歳出削減による財政赤字削減策を盛り込んだ予算調整法の審議に際しては、議会共和党、さらには民主党の一部からの強い反対を押さえ、僅差で成立に持ち込んだ。また、労働組合等の反対で民主党内でも反対論が強く、一時は成立が危ぶまれたNAFTAの実施法案についても、大統領自身が陣頭に立った懸命の議会対策の結果、11月、議会可決を勝ち取った。さらに医療保険改革についても、9月、抜本的な改革の方向について発表が行われ、以後法制定に向けての作業が進められている。こうした成果もあり、米国民の支持率も、一時は3割台に落ち込んだものの、93年末には発足当初に近い5割台を回復した。しかし、大統領の政治運営を困難にする状況がなくなってはおらず、例えば、財政赤字削減推進への政治的・経済的要請は強く、また、国民の間における政治不信も続いている。議会運営面では、NAFTAの論議で、上下両院とも大統領と同じ民主党が多数を占める議会で同党の多数が反対したように、各種案件についてそれぞれの支持連合をつくらなければならない。さらに、94年11月には上院議員の3分の1と下院の全議員が改選を迎える中間選挙が行われ、3月から各党の候補者を絞る予備選挙が始まるため、引き続き苦しい議会対策を迫られることが予想される。その中で、94年のクリントン政権は、医療保険改革、犯罪対策等の課題を最優先内政課題として全力で取り組むこととなろう。

米国経済は、91年第2四半期に景気後退が底を打ち、力強さには欠けるものの、回復過程に入った。その後、一進一退しつつも、平均すれば2%台前半の緩やかな景気拡大が続いている。失業率は、景気回復過程に入ってからも7%台の高い水準で推移したが、93年12月には6.4%と91年初頭以来の水準にまで低下した。貿易赤字は、世界経済が停滞する中で米国経済がいち早く回復傾向を見せたことなどもあり、92年に4年間続いた減少傾向から一転して前年比29%増の843億ドルに拡大し、93年には更に拡大することが確実になっている(93年1-11月で1,088億ドル、前年同期比43.0%増)。他方、92年度に過去最大の2,903億ドルを記録した財政赤字は、93年度には2,549億ドルと4年振りに減少に転じた。今後、93年8月に成立した予算調整法により、クリントン政権の財政赤字削減に向けた更なる取組が行われることとなっている。

外交政策においても、内政同様国内経済の再建という視点を前面に押し出し、これを、冷戦後の脅威に見合う軍事力の維持、民主主義と市場経済の推進とともに外交の3本柱としながら、G7諸国との協調による対露支援の強化や中東和平の推進、アジア太平洋地域との関係強化等に意欲的に取り組んだ。特に対アジア太平洋政策については、同地域が最もダイナミックな経済成長を遂げており、クリントン政権の標傍する国内経済の回復に最も関わりがあること、及びG7サミットの東京開催やAPEC閣僚会議のシアトル開催等で対アジア太平洋政策を公にする機会が多かったことなどから、積極的な姿勢が目についた。他方、冷戦後の新たな課題ともいうべき旧ユーゴーやソマリアにおける地域紛争については試行錯誤を重ね、クリントン政権の指導力の在り方が厳しく問われる局面も見られた。そうしたことから個々の案件への対応に加え、冷戦後初めて選出された大統領であるクリントン大統領が、冷戦後の国際社会における米国の役割をどう位置付けていくかが今後の課題である。

カナダでは、93年は1年間に2度の首相交替を見るという激動の年であった。2期9年間政権にあった進歩保守党のマルルーニー首相は、これまでの経済政策や憲法改正の失敗などに対する国民の不満から、2月に辞意を表明し、6月末にカナダ史上初の女性首相としてキャンベル新党首が選出された。さらに、10月の総選挙では雇用創出を最重要課題に掲げた自由党が議席の過半数を獲得し、11月にはクレティエン首相の率いる新内閣が発足した。

経済面では、景気回復の足取りは依然重く、新政権の課題である雇用確保と財政赤字削減の実現には相当の困難が伴うと見られる。

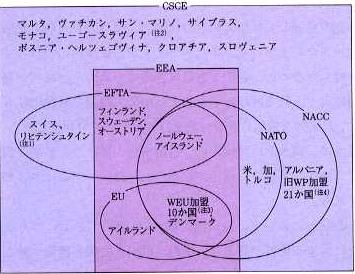

欧州においては、欧州連合(EU)を一つの中核として冷戦後の新たな秩序の枠組みを構築するための努力が続けられているが、混迷を続ける旧ユーゴー紛争に見られるような民族主義的な動きや経済の低迷を背景とした閉鎖的な動きも見られる。日本は、価値観を共有する欧州との間で、経済から政治・安全保障に至る幅広い分野で対話、協調を進めており、また、このような協力関係を一層拡大することが必要となっている。

93年年頭より、欧州共同体(EC)は、人、物、資本、サービスの移動が原則として自由な単一市場となった。また、93年11月に、欧州連合条約が発効し、従来のECを政治協力を含め拡大強化した欧州連合(EU)が発足した。これは、欧州中央銀行の設立と単一通貨の導入(遅くとも99年初めまで)、共通外交・安全保障政策の遂行、内務・司法面での協力の強化、欧州市民権の導入などを目指すものであり、加盟国の主権の一部委譲も伴う歴史的な試みである。

他方、欧州連合の地理的範囲は、欧州連合の外に向けて更に拡大しつつある。94年1月には、欧州経済領域(EEA)協定が発効し、欧州連合の12か国に、スイスを除く欧州自由貿易連合(EFTA)加盟5か国を加えた単一市場が発足することとなった。また、オーストリア、スウェーデン、フィンランド及びノールウェーのEU加盟交渉が、95年1月の加盟を目標として行われている。さらに、EUと東欧諸国との間でも、対話と協議の枠組みを定めるための努力が続けられ、93年にはルーマニア

欧州の主要国際機構

CSCE (欧州安全保障・協力会議) NATO (北大西洋条約機構) EEA (欧州経済領域) NACC (北大西洋協力理事会) EFTA (欧州自由貿易連合) WEU (南欧同盟) EU (欧州連合) 旧WP (旧ワルシャワ条約機構)

(注1) リヒテンシュタインはEEA協定の署名は済んでいるが,未批准の状態。 (注2) ユーゴースラヴィラ社会主義連邦共和国(旧ユーゴー)を指す。 (注3) WEU加盟国 : イギリス,イタリア,オランダ,ギリシャ,スペイン,ドイツ,フランス,ベルギー,ポルトガル,ルクセンブルグ 準加盟国 : アイスランド,トルコ,ノールウェー オブザーバー : アイルランド,デンマーク (注4) 旧WP加盟国 : スロヴァキア,チェッコ,ハンガリー,ブルガリア,ポーランド,ルーマニア,旧ソ連15か国(バルト3国を含む)

(2月)、ブルガリア(3月)との間で連合協定が署名された。

このように、西欧諸国を中心として、欧州は統合の度合いを強化するとともに統合の地理的範囲を更に拡大しつつある。

他方、欧州各国では、自らの抱える経済的困難を背景に内向きの傾向が強まり、各国国民の欧州統合に対する熱意にかげりが見られることも事実である。

EU諸国は、全体としてみると93年には18年ぶりのマイナス成長(EUの11月時点の見通しでは-0.4%)に直面し、1,700万人以上が失業し、失業率は10%を超えている。また、ドイツが、長期間にわたって高金利政策を維持したために、各国とも景気刺激のための金融緩和が遅れたほか、各国政府が大幅な財政赤字を抱える中で大規模な財政出動も困難であるなど、効果的な景気、雇用対策を打ち出しにくい状況にある。また、これら諸国は、高水準の財政赤字、労働市場の硬直性、産業の競争力低下といった構造的問題をも抱えており、94年以降も失業は更に悪化する見通しである。

こうした状況において、政治面では、EU諸国内においても政府や既存の政党に対する批判が高まり、また、外国人労働者排除の動きが見られるなど、極右勢力の伸長も見られる。

また、経済・通貨統合の前提である各国の実体経済の収斂が進んでおらず、92年9月の英国、イタリアの為替相場メカニズム(ERM)からの離脱に加え、93年8月には、ERMの変動幅が大幅に拡大(上下2.25%から上下15.0%へ)されるなど、経済・通貨統合の目指す単一通貨創出に逆行する動きも現出した。

こうした中で、欧州連合が当初の予定どおり統合の目標を達成し、欧州の中核として、欧州地域、ひいては国際社会全体の安定と繁栄のために貢献し得るかは、各国が経済問題を如何に克服していくかにかかっているところが極めて大きい。

中・東欧諸国の国民の間には、改革後数年を経て急激な経済改革に対する不満やナショナリズム高揚の傾向も一部に見られ、例えばポーランドにおいては93年9月の選挙で旧共産党系の政党が大幅に議席を増やした。しかし、民主化や改革の大きな方向性は維持され、改革の最も進展しているチェッコ、ポーランド、ハンガリーを始めとする中・東欧諸国は、EUや北大西洋条約機構(NATO)への加盟を希望し、西欧諸国との協力、連携の強化を通じて、政治的、経済的安定を確保することを模索している。

また、ロシア、ウクライナ、カザフスタンなどの旧ソ連邦諸国の政治、外交政策の動向は、隣接する中・東欧諸国など、地域の安全保障に与える影響も大きい。特にその核兵器の確実な管理及び撤去、核不拡散条約(NPT)への加入は、国際社会全体にとっても重要な課題となっている。

さらに、これら中・東欧、旧ソ連邦地域においては、社会主義政権の崩壊後、民族、宗教間の武力紛争が表面化、激化しており、旧ユーゴースラヴィアや旧ソ連邦諸国内における紛争について依然解決の見通しが立たず、地域の不安定要因となっている。

このような欧州各地域における動向を背景として、欧州通常戦力削減(CFE)条約が漸次実施され、NATO、北大西洋協力理事会(NACC)、欧州安全保障・協力会議(CSCE)などの場において、引き続き欧州の安全保障、地域紛争の効果的な予防と危機管理の枠組みが模索されている。

CSCEは、その機構化を推し進め、国連、NATOなどとの協力関係を強化することを通じ、紛争予防の機能を強化しようとしている。NATOは、これまでの集団的防衛機構としての機能に加え、今日的な安全保障上の課題に対応するため、平和維持活動及び危機管理を効果的に行い得る体制作り、西欧同盟(WEU)との活動の調整などの検討を進めている。一部東欧諸国が求めているNATOの加盟国拡大については、米国、ロシアも含む、欧米の安全保障構造の根幹に関わる問題であるが、93年10月に米国が提案した「平和のためのパートナーシップ」について、94年1月のNATO首脳会議で正式に合意され、NATO加盟国拡大問題を直

APEC経済非公式首脳会議(AP)

ちに結論づけることを避けつつも、東欧諸国とNATOとの対話、協力を促進するという現実的対応が検討されている。

3. アジア及び太洋州

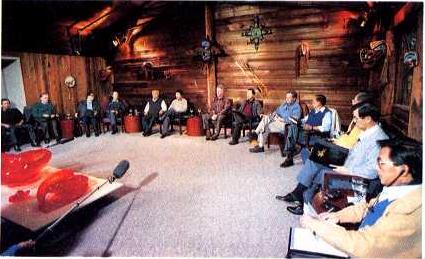

国際社会の急激な変化の中にあって、アジア太平洋は、概ね安定した政治情勢の下、急速な経済成長を遂げている地域として注目されているが、この地域においても種々の形での域内協力が進められている。この地域の政治、安全保障問題を討議する場としては、従来からのASEAN拡大外相会議のほか、94年より新たにロシア、中国等の参加を得てASEAN地域フォーラムを開催することが決定した。また、経済問題に関しては、アジア太平洋経済協力(APEC)について、11月に米国のシアトルにおいて、年次閣僚会議のほか初めて経済非公式首脳会議が開催された。この首脳会議では、地域の首脳が初めて一堂に会するとともに、アジア太平洋における「開かれた地域協力」を推進するべく自由な意見

アジア太平洋における地域協力の枠組み

| (注1) | APECには,ASEAN中央事務局,PECC事務局,南太平洋フォーラム(SPF)事務局がオブザーバーとして参加。チリは94年第6回APEC閣僚会議から参加の予定。 | |

| (注2) | EUについては,EUトロイカ(前,現,次期議長国の3か国)が参加。 | |

| (注3) | コロンビアは,94年3月の第10回PECC総会をもって参加。 | |

| (注4) | 太平洋島嶼国: | ヴァヌアツ,キリバス,ソロモン諸島,トゥヴァル,トンガ,ナウル,西サモア,パプア・ニューギニア,フィジー,マーシャル諸島,ミクロネシア連邦(11か国),クック諸島,ニウエ(2地域) |

| (注5) | ASEAN(東南アジア諸国連合): | インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,マレイシア |

交換がなされた。

中国は、インフレの過熱や地域間格差の拡大、腐敗・汚職といった問題を抱えつつも、「社会主義市場経済」の名の下で改革・開放政策を推進し、現在アジア地域で最も高い経済成長を遂げている(92年は約13%)。対外関係では、89年の天安門事件以降、米国との間で人権、不拡散問題、貿易摩擦等をめぐって軋轢を生じているが、93年5月に米国の対中国最恵国待遇の条件付き延長が決定され、11月には両国間で首脳会談が実現するなど関係改善の努力がなされている。日中間では、11月にシアトルで首脳会談が開かれ、世界への貢献を念頭に置いて両国関係を未来志向型に発展させる考え方が確認された。

香港の返還問題に関しては英中間交渉が大きな進展を見せておらず、また台湾はAPECのメンバーとしてこの地域の繁栄に重要な役割を果たしている。さらに、モンゴルでは民主化に向けての改革努力が続けられている。

朝鮮半島では、近年緊張緩和に向けた前向きの動きが見られたものの、93年には、北朝鮮の核兵器開発疑惑が依然未解決であるのに加え、南北首相会談が92年秋以来中断し、また、南北非核化共同宣言に基づく南北相互査察も実施の見通しが立たないなど、南北関係が停滞している。

韓国では、2月に就任した金泳三大統領の下で新たな国づくりが行われており、不正腐敗の一掃のほか、金融実名制の導入など様々な改革措置を推進し、経済の活性化に努力している。

北朝鮮は、エネルギー不足や食糧不足、生産活動の低迷など厳しい経済状況にあると言われている中で、現在の政治体制を維持するため、金日成主席から金正日書記への後継体制を強化し、厳しい情報統制下で社会主義体制を一層引き締める動きが見られている。また、3月の米韓チームスピリット野外機動演習実施に際しては、準戦時状態が宣布されるなど、対外的危機感を強調する動きも見られた。

東南アジアについては、ASEAN諸国が、過去四半世紀余りにわたる協力機構としてのASEANの活動を通じ協調と連帯の絆を強めており、また、世界で最も活力ある地域の一つとして高い経済成長を続けている。日本は、アジア太平洋地域の重要な安定要因となっているASEAN諸国とは、「共に考え、共に行動する成熟したパートナー」として地域の平和と繁栄のために協力していく考えである。例えば、アジア太平洋地域の政治・安全保障の促進については、ASEAN拡大外相会議等で対話を進めており、94年から開催される閣僚レベルの「ASEAN地域フォーラム」にも積極的に参加する考えである。また、実務者レベルにおいても、日本は日・ASEANフォーラムを経済、経済協力、文化協力に加え政治・安全保障を含めた幅広い政策対話の場として一層積極的に活用していく考えである。

インドシナ地域では、カンボディア紛争に終止符が打たれ、ヴィエトナム、ラオスにおいても市場経済を志向した経済改革が進められており、各国ともASEAN諸国をはじめとするアジア太平洋地域のダイナミックな経済発展への参画を目指している。インドシナ地域の調和のとれた開発を進めていく上で、日本のイニシアティブにより設置される「インドシナ総合開発フォーラム」がインドシナ地域全体の経済社会開発に関する情報、意見交換の場として積極的な役割を果たしていくことが期待されている。

また、ミャンマーでは、依然民政移管、人権等の問題を抱えつつも、政治犯の釈放等の前向きな動きが見られる。

他方、南沙諸島の領有権をめぐる対立は、この地域の不安定要因として依然存在している。

大きな貧困人口を抱える南西アジア地域においては、各国が経済自由化に向けた改革を推し進めているほか、85年に発足した南アジア地域協力連合(SAARC)における特恵貿易制度協定の署名に見られるように域内協力が進められている。

ただし、この地域最大の不安定要因であるカシミール問題を抱えるインド・パキスタンの間では、ブットー・パキスタン新政権の誕生を受け、1年以上にわたって中断されていた外務次官級協議が94年1月に再開された。他方、両国の核兵器開発疑惑が国際社会の懸念を招いており、日本としても両国との間の二国間の不拡散協議等の場で両国の核不拡散条約(NPT)への加入等を働きかけている。

豪州、ニュー・ジーランド両国では、厳しい経済状況の下、総選挙が行われ、接戦の末、それぞれ与党が政権を維持した。外交面では、両国ともアジア諸国との関係を極めて重視しており、APEC、ASEAN拡大外相会議を中心とするアジア太平洋の地域協力に積極的に参加している。日本との関係では、ウルグァイ・ラウンド等のグローバルな問題についても協力関係が進展している。太平洋島嶼国は、南太平洋フォーラム(SPF)を中心とする地域協力を推進している。

中南米諸国は、内戦、累積債務問題、ハイパーインフレに象徴される「失われた80年代」を克服し、現在、全般的には民主化と市場経済改革を着実に進展させつつある。93年中には、域内5か国で大統領選挙が平穏裡に実施され、92年4月にフジモリ大統領が憲法一時停止措置をとったペルーにおいても、民主制憲議会選挙の実施等を通じ新憲法が制定され、民主化復帰が図られている。また、市場経済指向の経済改革の結果、中南米地域は東アジアに次ぐ世界の成長センターとなっており、ブラジルを除きインフレも概ね沈静化している。他方、今後、民主化及び経済改革の成果をより永続的にする上で、構造的貧困等の根強い社会矛盾への対応が依然大きな課題である。

中南米地域におけるこのような政治・経済両面での肯定的な状況は地域内協力の強化につながっている。米州機構(OAS)やリオ・グループ(中南米の主要12か国で構成)等を通じて、民主化に逆行する動きなどに対して、域内共通の課題として一致して対応する機運が醸成されてきている。また、経済面では域内の貿易自由化を目指す地域経済統合の動きが活発化しており、北米自由貿易協定(NAFTA)を発効させた北米地域との関連で今後の展開が注目される。

中南米諸国がアジア太平洋地域への関心を強め、両地域の経済的つながりが強まっている。アジア太平洋経済協力(APEC)について、93年からメキシコが、94年からチリがそれぞれ参加することが決定し、今後の活動が注目される。

日本は、中南米の中長期的安定の確保が世界の安定につながるとの観点から、中南米諸国の民主化・市場経済改革への支援を対中南米外交の基本にしている。ペルーの民主化復帰に対する日本の各種支援、中米諸国を支援するための「民主・開発パートナーシップ(PDD)」東京特別会合主催(93年3月)、ハイティにおける「国際文民監視団」への資金協力(250万ドル)もこうした方針に基づくものである。また、冷戦後の国際社会において、国連平和維持活動(PKO)や不拡散問題などの分野で、中南米諸国が徐々に国際協調のパートナーとして浮上しつつあることを踏まえて、中南米地域との政策対話の強化にも努めている。89年以来毎年実施されている外相レベルのリオ・グループとの対話に加え、5月に、リオ・グループのトロイカ(93年の幹事国:チリ、アルゼンティン、ブラジル)3か国外相を東京に招き、外相会合を開催したのはその一環である。また、92年4月以降中断していたペルー・ヴェネズエラ間の外交関係について、武藤外務大臣より両当事国及びリオ・グループ諸国に対して関係正常化への積極的働きかけを行ったこともあり、93年6月両国関係は正常化されたが、これは、中南米との政策対話の過程で得られた一つの具体的成果であった。

93年9月にイスラエルとパレスチナ解放機構(PLO)との間で相互承認と暫定自治に関する原則宣言が合意されるなど、この年は、91年10月に開始された和平交渉に大きな進展が見られたが、包括的和平へ向け、なお解決すべき課題は多い(中東和平に関してはP4~8、支援問題に関してはP63、64参照)。

中東和平交渉が新たな展開を見せる一方で、中近東地域には依然として不安定要素が見られる。即ち、中近東地域の一部においては、イスラム原理主義を標榜する一部過激派によるテロ活動が拡大している。また、イラクは11月に大量破壊兵器の監視と検証に関する国連安保理決議715を受諾したものの、クウェイトとの国境画定に関する決議を含む関連安保理決議を完全には履行していない。さらに、イランについては、中東和平交渉への反対、大量破壊兵器・ミサイル開発疑惑などその行動ぶりが国際社会の懸念材料となっており、東京サミットでもこのような懸念に言及されている。

このような状況の下、日本は、イラクに対しては種々の機会を捉え安保理決議の完全履行を強く働きかけてきた。また、イランに対しては国際社会の懸念を払拭するための具体的行動をとるよう累次にわたり強く申し入れを行っている。他方、イラン政府の経済再建努力などの現実的施策を支援し地域の安定化を促すとの観点から、5月イランの水力発電所建設計画に円借款を供与した。

アフリカ諸国においても、軍政から民政への移管、一党独裁制から複数政党制への移行という形で政治面の改革が進められており、93年には10数か国において大統領選挙、議会選挙等が実施された。他方、民主化の過程で種々困難に直面し、国内情勢が混乱している国も多い。

経済面では、多くのアフリカ諸国は市場経済体制への移行を目的とした様々な経済改革を推進している。特に、世銀及び国際通貨基金(IMF)の指導の下「構造調整計画」を実施しているアフリカ諸国のうちの約半

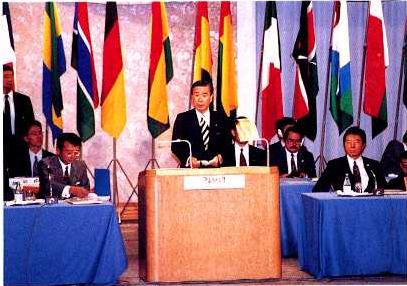

アフリカ開発会議の開会宣言を行う羽田外務大臣

数の国において成長率の好転が見られた。しかし、制度的脆弱性、インフラの未整備、民間部門の未成熟等のため所期の成果が短期的には現れず、この計画の下での諸政策がかえって国民の生活を圧迫してしまうという問題も生じている。

他方、世界的な経済不振の中、援助国側にも、援助効果がなかなか現れないアフリカに対する「援助疲れ」が見え始めている。また、旧ソ連諸国や中・東欧諸国への支援、あるいは地球環境問題への対応など、新たに発生した巨大な資金需要との競合が、アフリカに対する経済援助の見通しを更に不透明なものとしている。

日本は、アフリカにおける政治面及び経済面の改革努力を引き続き勧奨するとともに、アフリカの諸問題に対する国際社会の関心を喚起することを目的に、10月に東京において、国連等との共催により「アフリカ開発会議」を開催した。同会議では、今後のアフリカ開発に関する指針ともいうべき東京宣言」が採択され、対アフリカ支援の必要性と共にアフリカによる自助努力の重要性が強調された。

アフリカに対する経済協力について、日本は従来より無償資金協力及び技術協力を中心に実施してきており、92年の対アフリカ援助総額は約8.6億ドル(シェア10.1%)に達している。また、アフリカの開発には「人づくり」が特に重要であるとの観点から、アフリカ諸国の青年100名(初年度は50名)を招聘する「アフリカ青年招聘計画」を93年度より開始した。

このほか日本は、92年にアンゴラにおける選挙監視に参加したのに続き、93年はモザンビークにおける国連平和維持活動(PKO)に参加し、地域紛争の解決及び防止に貢献している。