第2節 主要国際情勢

冷戦終結後、民族・部族対立や宗教的対立などに根ざす紛争が発生する危険がかえって増大しており、地域紛争の予防、解決に向けて、国連や中東和平支援関係国会議といった国際的枠組みの中で様々な努力がなされている。カンボディア和平、イスラエルとパレスチナ解放機構(PLO)の暫定自治合意調印等そうした努力が成果を挙げたものもあれば、一方で旧ユーゴーやソマリアの如く引き続き困難な状況が続いているものもある。

カンボディアでは、93年5月の制憲議会選挙に続き、9月には憲法が公布され、シハヌーク国王の下、ラナリット第1首相(FUNCINPEC党)及びフン・セン第2首相(人民党。旧プノンペン政権の母体)を長とする王国政府が樹立され、15年間に及ぶ戦乱に終止符が打たれた。

このように新生カンボディアが再出発を遂げることに成功した背景には、東西対立が終結したことに加え、カンボディアにはシハヌーク殿下というカリスマ性を持った政治的求心力が存在し、民族的・宗教的対立の要素もなく、さらには紛争各派に戦争疲れが出てきていたことが挙げられる。その中で、パリ和平協定という包括的和平の枠組みが存在し、国際社会が和平プロセスに強くコミットし続けたことは、重要な要素であった。また、和平協定の実施にあたっては、国連カンボディア暫定機構(UNTAC)が大きな役割を果たし、停戦の監視にとどまらず、選挙の実施、行政の監視、避難民の帰還など幅広い分野で活動を行った。

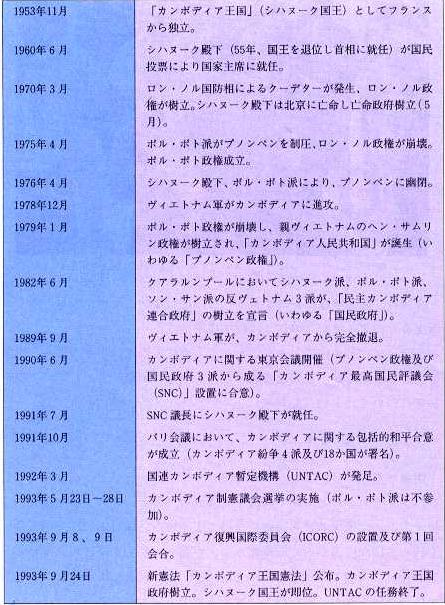

カンボディアのクロノロジー

| 離任にあたり、フン・セン・カンボディア第2首相と別れを惜しむ 明石UNTAC特別代表(後ろは、ラナリット第1首相)(共同) |

今後は、武装解除に従わず選挙にも参加しなかったポル・ポト派を、新生カンボディアがどのように政治秩序に取り込んでいくか、そしてカンボディア和平を確固たるものとするために国際社会がどのように復興を支援していくかが重要な課題となっている(国際社会としての支援の詳細についてはP64、65参照)。

中東においては、イスラエルとパレスチナ人、シリア、ジョルダン、レバノンそれぞれとの間での当事者間直接交渉と、この交渉を補完、支援するために地域共通の課題について広く域内、域外国の間で話し合いを行う多国間協議から成る枠組みで、平和への努力が続けられている。その中で、9月にイスラエル・PLO間で相互承認及びガザ、ジェリコの先行自治を含む「暫定自治に関する原則宣言」が合意されたことは、これまでの両者の対立関係に終止符を打ち、91年10月のマドリード中東

和平会議で始まった現行の和平プロセスが実質的に動き始めたという意味で画期的な意義を有する。

また、このイスラエル・パレスチナ間の合意後直ちに、イスラエルとジョルダンとの間で交渉議題案への署名が行われた。10月ラビン・イス

パレスチナ暫定自治原則宣言署名式におけるイスラエル・PLO両首脳(AP)

ラエル首相とアラファトPLO議長の首脳会談や、ペレス・イスラエル外相とハッサン・ジョルダン皇太子の会談が実現し、以後、パレスチナ暫定自治の態様、イスラエル・ジョルダン間の国境問題、経済協力関係などについて活発な交渉が行われている。

しかし、中東和平の実現には、まだ多くの課題が存在している。イスラエル・PLO間では、西岸、ガザ地区の最終的地位にかかわる諸問題(エルサレム、入植地、難民に関する問題等)が暫定自治交渉において棚上げされており、また、合意された原則宣言の具体的実施をめぐっても交渉は難航している。その他の直接交渉に関しても、イスラエル・シリア間ではイスラエル軍のゴラン高原からの撤退をめぐり、また、イスラエル・レバノン間では南レバノンの安全保障問題等をめぐり、それぞれ交渉は進展していない。

今後、中東和平交渉を進展させていくためには、まず、イスラエル・

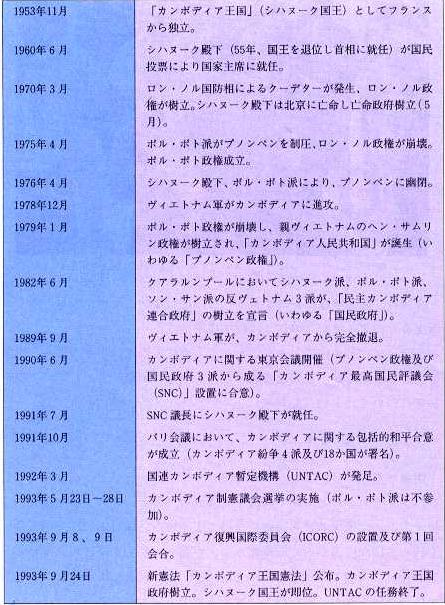

| イスラエル・パレスチナ間の原則宣言が予定するタイム・テーブル |

(注1) 選挙協定署名後、選挙の実施、暫定自治評議会の樹立が予定されている。

(注2) 最終的地位に関する交渉は、暫定自治期間開始より2年以内に開始の予定。

(注3) ![]() は期限が明記されていないことを示す。

は期限が明記されていないことを示す。

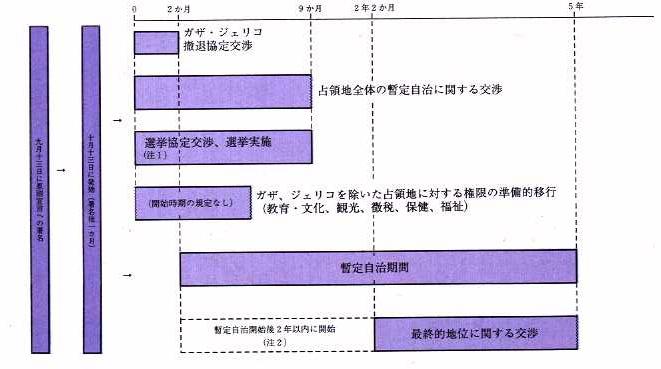

中東和平クロノロジー

パレスチナ間の合意が占領地パレスチナ住民に対し生活面等で目に見える進展をもたらし、和平への住民の支持が確固なものとなっていくことが重要である。国際社会は、そのための支援を行っていくために、種々の努力を行っており、特に10月には中東和平支援閣僚会合が開催され、今後5年間で総額20億ドル近くの援助を行っていく意図が表明された(国際社会としての支援の詳細についてはP63、64参照)。

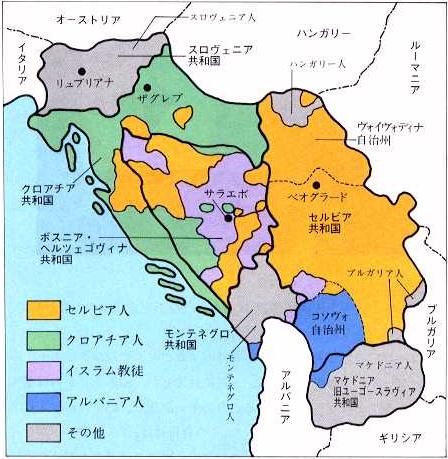

旧ユーゴー(ユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国)紛争は、冷戦の終結直後に広まった楽観的世界観に警告を発することとなり、その未

| 和平交渉決裂後の記者会見におけるイゼトベゴヴィッチ・ボスニア・ヘルツュゴヴィナ幹部会議長(AP) |

だに先行き不透明な情勢は、国際社会の新たな不安定状況の象徴として、国際社会に大きな影を落としている。

旧ユーゴーの崩壊過程は、91年6月のスロヴェニア及びクロアチアの旧ユーゴーからの離脱を契機に、一気に加速した。92年4月からはボスニア・ヘルツェゴヴィナにおける武力紛争が激化し、93年にはセルビア人支配地区は70%を占めるに至った。この背景には、ボスニア・ヘルツェゴヴィナではセルビア人勢力が旧ユーゴー人民軍の武器の大部分を獲得したこと、セルビア人は大きな農業人口を抱え土地所有が圧倒的に多いという点のほか、ムスリム勢力にはセルビア人やクロアチア人のように支援を頼ることのできる本国がないことなどが指摘し得る。また、93年中には新たにクロアチア人とムスリム勢力との間に戦端が開かれた。さらに、これまでのところ、クロアチア内の国連保護区の問題も解決の糸口がつかめていない。

旧ユーゴースラヴィア地域民族分布

こうした状況の下、ECと国連によるジュネーヴ和平共同議長による調停努力が継続して行われてきた。92年10月には、ヴァンス、オーエン両共会議長により「10自治州案」(注)が提示されたが、93年5月のセルビア人勢力の住民投票で拒否されたことにより実現しなかった。その後、ボスニア・ヘルツェゴヴィナにおいて各民族ごとの支配地区がセルビア人側に有利に固まりつつある実状を踏まえ、オーエン、ストルテンベルク両共同議長が、ボスニアを民族別3共和国から成る連合国家とする案を提示した。セルビア、クロアチア側はこれを原則受諾したものの、セルビア優位の状況をもとにした形での案ではセルビアに武力による侵略を認めることになるとしてムスリム側が拒否し、9月、交渉は物別れに終わった。その後も交渉は断続的に開催されているがいまだに解決の見通しは立っていない。

国連は、人道援助のほか、ユーゴースラヴィア連邦共和国(新ユーゴースラヴィア)に対する制裁を継続し、また、国連保護隊(UNPROFOR)をボスニア・ヘルツェゴヴィナでは人道援助の確保、クロアチアでは停戦維持、マケドニアでは紛争予防のためにそれぞれ展開している。12月には、明石康氏が旧ユーゴー問題事務総長特別代表兼UNPROFOR代表に任命された。

旧ユーゴー紛争は、歴史的背景を持つ民族問題が、冷戦の終結の中で排外的民族主義として噴出したものであるが、紛争解決に向けての関係国の対応もそれぞれの利害を反映して必ずしも統一されたものとはなっておらず、これが紛争の解決を困難にしている面も指摘しえよう。

ソマリアにおける飢餓状況、内戦の解決に向けては、国連を中心とした国際社会の努力が続けられているが、飢餓状況の改善には一定の成果を挙げているものの、内戦の平和的解決に関しては、一時期国連とソマリア現地の特定勢力との間で戦闘が激化したことなどもあり所期の成果を挙げるには至っていない。

ソマリアでは、深刻な飢餓と内戦により、600万の人口のうち200万人以上が生死の線上で苦しんでいた。このような人道上の危機を打開するため、92年12月安全保障理事会は、人道援助活動のための安全な環境の確保を目的に統一タスクフォース(UNITAF)の展開を決定した。UNITAFは、一応所期の成果を収めた。その後、93年3月に安保理は、UNITAFが、武装解除、人道支援、政治和解の促進を任務とする第2次国連ソマリア活動(UNOSOM II)に移行することを決議し、5月よりその活動が開始された。UNOSOM IIには、対立する氏族間の武装解除を早急に実現することが和平の達成に不可欠との認識の下、必要とあれば強制措置をも執り得る権限が付与されたほか、複雑な氏族間対立のため、すべての当事者の同意を取り付けることは事実上不可能であったこともあり、展開にあたっての紛争当事者の同意を前提としなかった。しかし、6月の現地武装勢力(アイディード将軍派)によるUNOSOM IIのパキスタン要員への襲撃事件を契機に、UNOSOM IIはアイディード派の武装解除とアイディード将軍の逮捕を目的として強制措置を講じたが、かえって双方の犠牲を増やすこととなった。このため要員派遣国において、要員派遣の継続に対する疑問の声が高まり、特に、米兵の犠牲者が出たことによる米国内世論の変化を背景に、10月クリントン米大統領は94年3月末までの米軍の撤退を発表した。さらに、仏、独、伊等数か国も撤退を発表した。

その後、アイディード将軍派を含めた形での政治的解決を目指す方向で近隣国等関係諸国の間で国際的努力が続けられており、国連も、ソマリア問題への国連の関与のあり方を見直す方向で検討を開始している。今後は武装解除はソマリア人の協力に依存するものとし、国連としてはソマリア自身の警察・司法制度の再建への支援等にその活動の重点を移しつつある。

地域紛争の増加とともに、国連平和維持活動(PKO)はとみに増大し、

国連平和維持活動(PKO)(93年12月現在)

| (注1) | UNAMICはUNTACの展開によりこれに吸収された。 |

| (注2) | UNOSOM IIはUNOSOMのマンデートを拡大したものである。 |

| (注3) | □は現在活動中のもの |

93年1年間だけで6件のPKOが新たに設立された。現在17のPKOが世界各地で活動している。特に、93年においては、その規模及び幅広い任務により展開前に未曾有の実験と言われたUNTACの下でのカンボディアにおける選挙の成功と新政府の成立は、国連の関与を得た和平の実現が有効たり得ることを改めて示した。また、エル・サルヴァドル、モザンビークといった国々においても、PKOの関与の下に和平プロセスが進められ、選挙の実施に向け着実な進展が見られる。

他方、ソマリアにおいては、上記4.で見たようにUNOSOM IIは人道支援の実施を確保すべく国連憲章第7章に基づく強力な権限を付与されたが、結果的にはいわば「平和執行者」として前面に出ることとなり、一部ソマリア国民との衝突に発展するという問題を生み出した。また、ボスニア・ヘルツェゴヴィナやクロアチアにおけるUNPROFORについても、当事者の和平への意思が脆弱であり、安全地帯の設置等により打開が図られているが、依然困難な状況が続いている。

また、PKOの質的・量的拡大による経費の急増(93年は推定36億ドル)に伴い、各国の負担能力の限界が目立ち始め、その結果安保理においてもPKO設立の必要性、マンデートの明確化、期間の設定など財政問題に関係する問題が真剣に取り上げられ、経費面からPKO設立に対する「歯止め」に関する議論も進められている。