第1項 地 域 全 般

1. 湾岸危機後の中東情勢概観

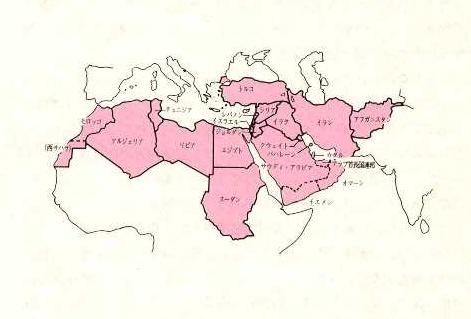

湾岸危機は、中東の平和と安定が国際社会の平和と安定のためいかに重要であるかを改めて認識させるものであった。湾岸危機後、そうした認識に立って中東の安定のため域内秩序を再構築するさまざまな試みがなされた。まず、湾岸危機を引き起こしたイラクに対しては、国連安全保障理事会決議に従って各種の措置が執られた。また、湾岸協力理事会(GCC)(注1)諸国は、湾岸地域の安全保障体制の確保のためダマスカス宣言(注2)の発出や欧米諸国との安全保障取極等の締結など種々の努力を行った。湾岸危機は、また、中東紛争の解決が中東の平和と安定のため不可欠であることを再度国際社会に認識させることとなり、米国の強力な働きかけで、91年10月末、マドリッドにおいて、全紛争当事者が参加する中東和平会議が史上初めて実現した。

しかしながら、このような努力にもかかわらず、中東情勢には未だ幾つかの不安定要素が見られる。例えば、イラクは、一連の安全保障理事会決議を十分には履行しておらず、国際社会に対し依然として挑戦的態度をとっている。また、イランと湾岸アラブ王制諸国との関係はアブー・ムーサ島等の領土紛争等に見られる通り注意を要する。こうした状況下、湾岸地域においては、武器の集積が進行しつつあるところである。

一方、二国間直接交渉及び多国間協議からなる現行中東和平プロセスについては、92年半ばのイスラエルにおける政権交代により交渉の雰囲気は積極的なものに変わったものの、アラブとイスラエル間の相互不信の根は深く、全般として未だ具体的な成果を挙げるには至っていない。

また、中東地域は、各国経済状況の悪化や失業者問題等も抱えており、これらの原因を為政者の西欧化の施策に求める過激なイスラム原理主義運動の動向が注目を引いた。

(1) 二国間直接交渉

米国は湾岸危機終了後、中東地域で解決しなければならない最大の課題として中東和平問題を挙げ、その強力なイニシアティヴの下、91年後半には全紛争当事者の参加する中東和平交渉を開始させた。具体的には、91年3月から10月にかけベーカー米国国務長官が中東諸国を8回にわたり訪問し、関係者との協議を通じ安保理決議242及び338、すなわち「領土と平和の交換」(注1)を基礎とする和平交渉のための枠組みを作り上げ、10月末のマドリッドにおける中東和平会議に結実させた。このマドリッド和平会議は、米国、ソ連(当時、後にロシアが継承)の共催の下、イスラエルとアラブ全紛争当事者(パレスチナ・ジョルダン合同代表団、レバノン、シリア)間の直接対話を史上初めて実現したという意義を有する。同会議には、これらの諸国等のほか、欧州共同体(EC)議長国、エジプトが参加するとともに国連事務総長代理、GCC事務総長、マグレブ連合(注2)事務局長がオブザーバーとして参加した。同会議直後より同地にて、イスラエルとアラブ各代表との間で直接交渉が開始された。二国間直接交渉の焦点は以下の通りであった。

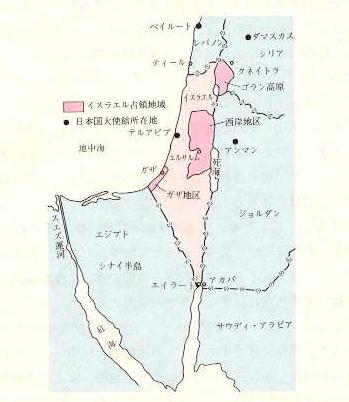

-イスラエルとパレスチナ・ジョルダン合同代表団との交渉においては、パレスチナ関係では、イスラエルの占領地入植問題、パレスチナ人の暫定自治の態様、西岸・ガザ地区の最終的地位、東エルサレムの帰属問題。ジョルダン関係では、ジョルダンとイスラエル間の和平条約の締結。

-イスラエルとシリア間の交渉においては、ゴラン高原の返還問題及び両国間の和平条約の締結。

-レバノンとイスラエル間の交渉では、レバノン南部からのイスラエル軍の撤退問題、両国間の和平条約締結。

二国間交渉はマドリッド以降はワシントンで開催されているが、91年12月の第2回交渉以降、92年4月末の第5回交渉までは、安保理決議242及び338の解釈や代表団の構成(パレスチナ・ジョルダン合同代表団をパレスチナ、ジョルダン別々の交渉団とするか否か等)をめぐり紛糾し、具体的進展は見られなかった。しかし、92年6月イスラエルにおいて総選挙が行われ、和平の重要性を訴えた労働党を中心とするラビン政権が誕生し、同政権が、占領地への入植の部分停止、領土と平和の交換の原則への明確なコミットを行ったことから、交渉の進展に向けて弾みがついた。

イスラエルのラビン新政権の下で、92年8月末より9月末に行われた第6回交渉では、具体的な成果はなかったものの、交渉の雰囲気は積極的となり、シリアとイスラエル間の交渉では初めて両者の間で文書の交換が行われるなど、実質的な討議が行われた。第7回交渉は10月下旬から1か月にわたり継続され、ジョルダンとイスラエル間の交渉では、交渉議題案についての合意がなされた。しかし、第8回交渉が行われていた92年12月、和平交渉に反対するパレスチナのイスラム原理主義団体ハマースによりイスラエル国境警備隊員が誘拐殺害されたことに対し、イスラエル政府が400名以上のパレスチナ人の国外追放措置を決定、実施したことによりアラブ側、とりわけパレスチナ側が態度を硬化させ、和平交渉への悪影響が懸念されている。日本は、直ちにこの追放措置を非難し、イスラエルに対しその撤回を申し入れた。国連安保理は、この追放措置を非難し、その撤回を求める安保理決議799を採択した。

92年1月末モスクワに於いて、二国間直接交渉を支援し、補完するため、「地域の諸問題に関する多国間協議」(中東和平多国間協議)が開催された。この協議は、地域に共通する諸問題を域外国も交え協議し、共に地域協力の方策を探ることを通じ、紛争当事国の信頼を醸成することを目的に設置されたものである。同会議には、マドリッド和平会議への参加者に加え、GCC諸国、マグレブ諸国(アルジェリア、テュニジア、モロッコ、リビア)、EC、日本;カナダ等の域外の関係国30数か国が参加した。ただし、シリア、レバノンは二国間直接交渉において具体的進展のない段階で多国間協議を推進することは、イスラエルの求めるアラブ諸国との地域協力のみがなしくずし的に進展することになると主張し参加しなかった。モスクワ会合においては、地域の安全保障及び軍備管理、地域経済開発、水資源、難民、環境の五つの作業部会とこれら作業部会を監督する運営委員会が設立された。

日本は、モスクワ会議を契機として初めて中東和平達成のための協議に直接参画することとなった。環境作業部会の議長国及び経済開発、水資源、難民の作業部会の副議長国を務めることとなった。多国間協議は92年5月各作業部会の第1ラウンドの協議が世界各地においてセミナー形式で開始され、第1回環境作業部会は、東京で開催された。第1ラウンドにおいては、二国間交渉で進展が見られないこともあり、日本の主宰する環境部会を除き具体的な協力の提案等の形成にまでは至らなかった。しかし、二国間交渉で進展の兆しが見られた第2ラウンドにおいては、具体的な問題の討議や、具体的な協力の提案が徐々に行われるようになった。

環境作業部会の議長国である日本は、この作業部会の第1回会合の開催に先立ち、92年3月ジョルダン、イスラエル、及び占領地(西岸・ガザ地区)に環境問題把握のための調査団を派遣し、作業部会での議論の基礎となる調査報告書を作成した。5月に東京に於いて開催された第1回環境作業部会では、この報告書を基に討論が行われ、同部会において環境行政・教育、海洋汚染、汚水・ゴミ処理が中東地域の環境分野における三つの主要課題であるとの共通認識が得られた。この共通認識を踏まえ、日本は、同年9月国際協力事業団(JICA)の協力を得て、中近東環境セミナーを地域内外諸国の専門家の参加を得て開催し、同セミナーの報告書を第2回環境作業部会ハーグ会合に提出した。

多国間協議においてはそのほか、日本は水資源作業部会、経済開発作業部会においても汽水(弱塩水)の淡水化、観光産業の振興を提案するなど、その目的である域内諸国の信頼醸成に向け、努力に努めている。さらに、日本独自の外交努力を促すための一環として、92年11月にはシャラ・シリア外相、12月にはペレス・イスラエル外相を続けて招待し、交渉の早期妥結に向けて柔軟な対応を求めたほか、中東和平に向けた信頼醸成の一環として、アラブ諸国に対し、アラブ・ボイコットの停止を申し入れた。

湾岸危機に際してGCC内の共同安全保障体制が機能しなかった経験を踏まえ、GCC加盟国は、湾岸危機後、ダマスカス宣言に見られるような域内諸国による共同安全保障体制の構築を一時的に模索したが、その後、欧米諸国との防衛協力の強化を図ってきている。具体的には欧米諸国との安全保障取極等の締結や合同訓練等を通じ自国の安全確保を図りつつある。

湾岸危機を引き起こしたイラクは、湾岸危機後も一連の国連安全保障理事会決議を十分履行しておらず、92年7月国連による核査察を拒否したり同議を無視して国内シーア派やクルド民族に対し抑圧を行うなど、国際社会に対し依然として挑戦的態度をとり続けている。

また、イランは軍備整備に努める動きを示している。

さらに、域内諸国間で幾つかの国境問題が顕在化しつつあり、湾岸地域における新たな不安定要因となりつつある。

日本としては、世界政治・経済に占める湾岸地域の重要性に鑑み、また、日本の同地域に対する原油輸入依存度が7割を超えるという事情をも踏まえ、同地域の平和と安定を確保するため種々の外交努力を行ってきている。

具体的には、国際社会の一員としてイラクに対し国連安保理決議の遵守を引き続き強く求めてきているほか、イランに対しては、政治対話を通じて、近隣諸国及び主要な先進民主主義諸国との関係改善を図るよう強く訴えてきている。

中東の多くの諸国では、多かれ少なかれ社会的、経済的困難に直面している。このような中、困難の原因を西欧化に求め、排外主義を唱え、政府を武力で転覆することも辞さない過激なイスラム原理主義が勢いを増している。

スーダンにおいては、クーデターによる政権交代、南部地域における内戦及び経済困難が、ここ十数年継続しているが、このような中、イスラム原理主義グループであるイスラム民族戦線(NIF)の勢力が伸張し、現政権の政策に強い影響力を及ぼしているものと見られている。同国はイスラム原理主義を標榜するイランとの関係を緊密化するなどの動きも見せている。

政権の腐敗、経済政策の失敗、若年失業者の増大などで国民の不満が高まったアルジェリアでは、政党の自由化等の民主化政策がとられ、民主化や自由主義経済化が図られたが、91年末の総選挙の結果イスラム原理主義政党としてアラブ世界で初めての合法政党であるイスラム救国戦線(FIS)が第1回投票で圧勝し、イスラム原理主義政権の誕生の可能性が高まった。しかし、このような原理主義勢力の伸張に対し、92年1月突然、軍部を中心とする勢力による政変が勃発し、選挙は無効とされるとともに、憲法は停止され国家最高委員会が創設された。その後非合法化されたFISは、治安当局に対し散発的にテロ活動を繰り返している。

長年、社会的にも経済的にも劣悪な状況におかれているイスラエル占領下の西岸地区及びガザ地区でも、中東和平反対を唱えるハマース(イスラム抵抗運動)等原理主義勢力が伸張し、和平推進派と対立するとともに、イスラエルへの抵抗活動を活発化させている。

このほか、中東各地で過激なイスラム原理主義勢力の動きが見られるが、エジプトでは、イスラム原理主義過激派の影響力が強い南部エジプトの農村部を中心に、同過激派グループによる外国人観光客襲撃の事件等が92年後半より発生している。

1. イスラエルと占領地

(1) イスラエル

湾岸危機の後、中東の焦点は中東和平問題に移った。イスラエルのシャミール首相は、ベーカー米国国務長官の集中外交努力に対して中東和平国際会議への参加を約束し、91年10月にマドリッドで開かれた和平会議へ出席した。しかし、国内的には和平交渉が本格化するにつれ、与党であるリクードとの連立政権に参加していた極右政党は、和平交渉に反対の立場を鮮明にし、首相のパレスチナ自治交渉への対応を不満として連立を解消した。このため、シャミール首相は総選挙を92年6月に早めて実施し世論に問おうとしたが、長期にわたって政権党であったリクードは内紛を露呈し、ラビン労働党党首の人気に敗れて政権の座を労働党へ譲った。

リクード政権のシャミール首相は、米国主導の和平プロセスへ参加する一方、占領地においては西岸・ガザ地区の保持強化をねらって入植政策を強行した。冷戦終結後に中東地域におけるイスラエルの戦略的地位が低下したこともあり、この入植問題をめぐって米国とイスラエルの対立が鮮明化した。その結果、リクード政権末期には、イスラエルはロシア移民受入れのための総額100億ドルの融資保証供与を米国から受けることができず、国内の失業、経済状態が悪化した。

労働党新政権のラビン首相は、政策の優先度を占領地の入植政策から国内の経済開発へと移行する旨明らかにするとともに、戦略的に必要な地域を除いて入植地の建設を停止する一方、対アラブ直接交渉に対し柔軟な姿勢を打ち出すことにより、対米関係、対西欧関係の修復をはかっている。

また、イスラエルは東西冷戦構造の崩壊に伴い、ソ連(ソ連崩壊後は旧ソ連諸国)、中国、インド及びサハラ以南のアフリカ諸国と次々に外交関係を樹立し、67年及び73年の中東戦争以降長く続いていた国際的孤立から脱却した。91年12月に国連総会において、シオニズムを人種差別主義と非難する決議が撤回されたこともイスラエルを取り巻く国際環境の変化を象徴する出来事であった。

日本は地域の平和と安定のために積極的に寄与していくとの基本的立場から、中東和平の当事者であるイスラエルとも信頼関係の構築を図るために、政治、経済及び知的・文化的交流の諸分野において好ましい二国間関係を発展させるよう努めている。92年12月には、日本の招待を受けてペレス外相が来日し、中東和平問題、日本とイスラエルとの二国間関係等につき協議した。

91年10月のマドリッドでの中東和平会議においては、パレスチナ人はジョルダン・パレスチナ合同代表団という形で参加し、かつ、会議に参加するパレスチナ人は占領地のパレスチナ人に限られ、パレスチナ解放機構(PLO)のメンバーやディアスポラ(占領地外に居住するパレスチナ人)等は排除されることとなった。その結果、これまで以上に占領地パレスチナ人の動向が注目されることになった。

このマドリッド会議開催において、「1年以内に占領地で暫定自治のための合意がなされ、暫定自治に関する合意は5年間継続する。暫定自治開始後3年目より、最終的地位に関する交渉が開始される。」という方針が関係者間で了解された。これを受けて、パレスチナ人の間で話合いによる紛争の解決に対する期待が高まった。

PLO及び占領地住民の大半は、パレスチナ人代表団の和平交渉参加を支持している。しかし、暫定自治に関する議論が次第に核心に迫りパレスチナ側とイスラエル側との立場の差が明らかになるにつれて、イスラム原理主義勢力のハマース(イスラム抵抗運動)、パレスチナ民主解放戦線(DFLP)及びパレスチナ人民解放戦線(PFLP)等PLO内の過激派が反対姿勢を鮮明にしており、イスラエルに対する占領地パレスチナ人の抵抗運動(インティファーダ)の強化を強く呼び掛けるなど占領地では暫定自治をめぐり推進派と反対派の意見の対立が明らかになってきた。占領地情勢の今後は、中東和平プロセスの動向にかかっていると言える。こうした中、92年12月、イスラエル国境警備隊員誘拐殺人事件に関連して、イスラエルが逮捕したパレスチナ人415名の追放処分は、今後の中東和平プロセスの行方に大きな波紋を投げかけている。同月には国連安保理決議799号が採択され、イスラエルに追放処分の撤回を求めた。日本もイスラエルを非難する声明を発表するとともに、イスラエルに処分の撤回を申し入れた。

日本は、中東和平多国間協議への積極的な参加を通じ占領地パレスチナ人と一層直接的な関わり合いを持ってきている。92年1月には占領地のパレスチナ人有力者であり中東和平パレスチナ代表団諮問委員会のファイサル・フセイン委員長ほかを日本へ招待した。91年3月には、占領地へ環境調査団を派遣、占領地住民の協議を通じ占領地の実情やニーズの把握に努めた。占領下にあり劣悪な社会・経済状況下に住むパレスチナ人のため、日本は、国連開発計画(UNDP)の日本・パレスチナ開発基金及び国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通じる支援を行ってきているが、92年度はそれぞれ増額を行った。

また、日本は、従来から、パレスチナ人に対する支援として、UNRWAを通じパレスチナ難民を対象とした現金拠出、食糧援助及び技術協力(研修生受け入れ、専門家派遣、機材供与)を実施するとともに、UNDPに日本・パレスチナ開発基金を創設し、西岸地区・ガザ地区の経済社会開発を図っているほか、92年度より、同地域の住民を対象として、UNDPパレスチナ特設研修を創設した。

エジプト政府は、国内の不安定要因であるイスラム原理主義勢力の動きに対し、穏健なグループには穏やかな対応を、過激なグループには力で対処してきた。92年4月から5月にかけエジプト南部でイスラム急進派と治安当局の衝突が起き、6月にはカイロ市内で、原理主義に批判的なジャーナリストが暗殺されたことなどを受け、政府は8月、テロ対策法を成立させた。これに対しイスラム過激派は、観光客を標的とした動きを見せ始め、10月から11月にかけ、5件の観光客襲撃事件が起こった。過激派の動きが力では完全に封じ込められない要因として、経済的、社会的不満を持つ低所得者層がイスラム原理主義の主義、活動に共感を抱いている点が挙げられる。現在、エジプト政府は経済困難を克服すると同時に、経済の活性化を図るために経済の自由化を進めているが、今後国民にどの程度の経済的満足を与えられるかが、イスラム過激派の動きをどの程度抑えられるかの鍵となろう。

エジプトは、79年、イスラエルと和平条約を締結した後、アラブ世界での孤立を余儀なくされたが、中東和平会議の開催はエジプトの先見性を証明する結果となった。さらに、ガリ外務担当副首相が国連事務総長に、メギド前外務大臣がアラブ連盟事務総長にそれぞれ選ばれたこともあり、同国の外交的評価は高まっている。エジプトは中東和平二国間交渉の直接当事者ではないが、対イスラエル和平交渉の経験を有し、イスラエル、アラブ双方と関係を有する独特の立場から交渉の継続と信頼関係の醸成をアラブ側に働きかけており、かかるエジプトの役割は高く評価されている。

92年1月モスクワで開かれた中東和平多国間協議準備会合の際に、渡辺外務大臣はムーサ外務大臣と会談し、中東和平問題への取組における日本とエジプトの協力を進めていくこととなった。

シリアは湾岸危機に際して、いち早く多国籍軍参加を決定したように、ソ連の崩壊後、先進民主主義諸国に歩み寄る姿勢を強めている。中東和平問題に関してもシリアはこれまで国連主催の国際会議を主張し、イスラエルとの直接交渉を拒否してきたが、マドリッド中東和平会議に参加してイスラエルとの二国間交渉に応じている。また、91年8月から92年6月にかけて、欧米人人質の解放に努力し、レバノンでイスラム系過激派に拘束されていた人質全員の解放に導いた。

また、シリアはレバノンへの影響力を強めている。レバノンとの間で91年9月にレバノン・シリア国防・治安協定を締結し、レバノン駐留シリア軍の条約上の根拠を獲得した。なお、レバノンでは92年8月から9月に20年ぶりに国会議員総選挙が行われ、イランと深い関係にあると言われるシーア派のヒズボラ(神の党)が影響力を伸ばしたことが注目された。

日本は、このようなシリアの政策の転換をとらえて、無償資金協力の新規実施等による経済協力の充実、経済ミッションの派遣等による経済分野での交流強化を中心として、シリアとの関係の強化を図ると同時にシリアが時期尚早として欠席している中東和平多国間協議にも参加するよう呼び掛けている。さらに、日本は、シリア軍がレバノンから撤退することなどを定めた「ターイフ合意」(89年10月に合意されたレバノン正常化プログラム)を支持している。なお、シリアのシャラ外務大臣は92年11月に外務省の招待で来日し、日本の政府要人と中東和平問題や日本とシリアとの二国間関係等につき協議した。

ジョルダンが湾岸危機に際してとった立場は国際的にはイラク寄りと受け取られたため、サウディ・アラビアを始めとする湾岸諸国及び米国等との関係は後退したが、その後の米国主導の中東和平プロセスに積極的に協力してきたこともあり、92年3月のフセイン国王の米国訪問に見られるように、米国との関係は改善を見せた。日本は、ジョルダンの中東和平における役割及びその地理的位置のもつ戦略的重要性のため同国の安定が中東地域の平和に重要な意味を持つことから、ジョルダンとの良好な関係を一貫して維持してきている。

湾岸の平和と安定を確保するため、国際社会の総意として国連安全保障理事会は大量破壊兵器の廃棄やイラク文民への抑圧停止等を求めた諸決議を採択したが、イラクは主権侵害等を理由に未だにこれら諸決議を完全には履行していない。一方、イラクは国際的孤立からの脱却を図るために各国に経済制裁解除を求めているが、イラクが諸決議を完全に履行していないことから、対イラク経済制裁は未だに解除されていない。

このような状況の下、イラク政府は軍人、公務員の給与引上げや複数政党制を導入することで厳しい生活を強いられている国民の不満を和らげる努力を行う一方、北部クルド人や南部シーア派等に対しては、治安維持強化の一環として正規軍を投入し押え込みを図っている。これに対し、米国、英国、フランスを中心とした合同軍は北緯36度以北ではクルド人に対するイラク政府軍の攻撃を抑止するための合同軍航空機による監視措置を実施しているほか、北緯32度以南では南部地域住民に対するイラク政府軍の攻撃を抑止するためのイラク航空機の飛行禁止措置を設定するなど、安全保障理事会の決議履行確保のための努力を行っている。

なお、イラクの反体制派組織については、未だ十分な組織化がなされていないと言われているが、92年6月に反体制派組織によるイラク国民会議が開催されており、その活動が各国の注目を引きつつある。

湾岸危機後、サウディ・アラビアを始めとする湾岸協力理事会(GCC)諸国は、湾岸の安全保障体制の再構築を目指して欧米諸国との防衛協力を強化すると同時にエジプト、シリアとの関係強化や中東和平プロセスへの参加を行うなど活発な外交を展開してきている。また、湾岸危機の際にイラクに対抗して共同歩調をとったGCC諸国と、湾岸危機に際してイラクを支持していたイエメン、ジョルダン、PLO等との関係もゆるやかながら改善の兆しが見え始めている。

また、GCC諸国内で幾つかの領土問題が顕在化してきているが、各国ともその先鋭化を回避すべく調整を進めている。

内政面では、湾岸危機を契機として国民の政治参加や民主化を求める要求が高まりを見せたこともあり、サウディ・アラビアでは国家基本法等が制定され、クウェイトでは7年ぶりに議会選挙が実施されるなど国内政治体制変革の動きが見られた。

ラフサンジャニ政権は、92年4、5月に実施された議会選挙の結果、議会を中心としていた急進派勢力を排除することに成功したが、その後急進派勢力に代わって保守派によるイスラム復古的な動きが台頭してきている。

経済再建を目的とする経済復興5か年計画は4年目に入っているが、着実な進捗を見せているとは言えず、経済面では種々の困難を抱えている。外交面においては、欧州共同体(EC)諸国との関係を経済を中心として発展させている。またイランは中央アジアにある旧ソ連諸国との関係構築にも積極的な動きを示しているほか、アゼルバイジャン共和国等の民族問題の調停努力を行った。

しかし、懸案であるエジプトとの国交再開が実現していないほか、湾岸諸国との関係においては92年4月にアブー・ムーサ島をめぐる問題が発生するなど湾岸諸国のイランに対する懸念が増大した。

また、イランは中東和平に対しては相変わらず強硬に反対の立場を維持しているほか、米国との関係においても大きな進展は見られていない。さらには、各国よりイランに対し、軍備増強や核兵器を始めとする大量破壊兵器の獲得努力等について多くの懸念が表明されている。

日本との関係では、日本におけるイラン人の不法就労問題をきっかけとして、74年より実施されてきた査証免除措置が92年4月に一時停止された。

91年10月20日の総選挙の結果、オザル大統領が創設し83年以来政権を維持してきた祖国党が敗退し、祖国党政権下で野党であった正道党と社会民主人民党との保革連立内閣が成立した。新政権の課題は、第1に92年消費者物価で年率66.0%に達するインフレを始めとする経済問題に対処するための経済改革、第2に南東部を中心に活動する反体制派組織であるクルド労働者党(PKK)によるテロに見られるクルド問題、第3に左右過激派による都市テロ・治安対策である。特にクルド問題については、11月の組閣を経て12月上旬にはデミレル首相及びイノニュ副首相が南東部を遊説し、問題の民主的解決を約束したが効果は上がらず、政府はPKKに対し南東部で治安軍による対応を行うとともに、PKKの拠点であるイラク北部に空爆を中心とする越境攻撃を繰り返している。西欧諸国にはトルコ政府の軍事的対応を中心とするクルド政策に対する批判が見られ、ドイツ等は武器の禁輸措置を取るなど、一時期外交問題にも発展した。

対外関係においては、デミレル政権は発足後、従来からの外交政策の一貫性を維持するとともに、特に、ソ連の解体後、隣接する旧ソ連諸国との関係を重視し、とりわけ民族的に共通性を有するトルコ系の共和国に対して積極的な外交を行っている。

トルコとトルコ(イスラム)系の旧ソ連諸国との関係に関連して、イスラム圏の諸国により構成された機構である経済協力機構(ECO)の活動が注目された。なお、ECOは、加盟国間の経済協力促進を目的として従来はイラン、トルコ、パキスタンにより構成されていたが、92年11月、ECOイスラマバード外相会議において、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギスタン、トルクメニスタン、アゼルバイジャン及びアフガニスタンのECOへの加盟が正式承認されたほか、タジキスタンの加盟も今後実現する見込みである。

トルコは黒海周辺諸国の民間経済交流の促進を主眼とした黒海経済協力機構を主唱している国である。92年6月のイスタンブル会合において、この機構の今後の活動計画を定めた「黒海経済協力に関する宣言」が採択され、同宣言にはトルコのほか、ロシア、ウクライナ、グルジア、モルドヴァ、アルメニア、アゼルバイジャン、ブルガリア、ルーマニア、ギリシャ及びアルバニアが署名している。

このほか、トルコは同国周辺において激化したナゴルノ・カラバフをめぐるアゼルバイジャン共和国とアルメニア共和国との紛争の解決のため、国際社会に対し積極的な働き掛けを行った。

日本との関係においては、両国政府は、相互協力の必要性に関する両国共通の認識に基づき、政治対話、経済協力、文化交流等各分野において関係強化を図っている。最近では、92年2月、投資保護協定が署名されたほか、同年10月には外務次官級の政治協議が行われた。また、12月にはデミレル首相が公式実務訪問賓客として訪日した。

91年12月以来、アルジェリアの内政は正に独立以来の大きな危機に直面している。すなわち、12月アルジェリアで史上初めての複数政党制に基づく国会議員選挙が行われ、62年の独立以来アルジェリアを支配してきた国民解放戦線(FLN)に代わってイスラム原理主義政党であるイスラム救国戦線(FIS)が圧勝し、アラブ世界で初めて、イスラム原理主義者が合法的に政権を掌握すると見られた。しかし、92年1月、軍部を中心とする勢力による政変の結果、シャドリ大統領は辞任し、国会議員選挙は中止され、軍部を中心とする勢力が創設した国家最高委員会はFISを非合法化すると同時に憲法を停止した。このため1月末よりアルジェリア国内各地でFIS支持者と治安部隊との間で衝突が頻繁に発生し、2月9日同国全土に非常事態が宣言されるに至った。

国家最高委員会はフランスとの独立闘争の際の指導者であり、長年モロッコに亡命していたブーディアフ氏を議長に選んだ。同議長はこれまでのFLNの失政をただし、民主化、経済自由化に向けた国家再建策を意欲的に進め、事態は安定化するかに見えたが、92年6月にはブーディアフ議長が暗殺された。後任に選出されたカフィ新議長は、前政権の路線を踏襲して政治改革、経済自由化を約束したが、8月末にはアルジェ国際空港爆破事件が発生するなどテロ活動が活発化し、同国の政情は更に混迷の度を深めている。アルジェリア政府は12月、無期限の夜間外出禁止令を布告するなどテロリストとの対決姿勢を強め、治安の安定に努めている。

|

81年にアラブ首長国連邦、バハレーン、サウディ・アラビア、オマーン、カタル、クウェイトを加盟国として設立された域内協力機構。 |

|

91年3月、 GCC諸国、エジプト、シリア各国外相が発表したもので、安全保障や経済協力に関する湾岸危機後のアラブ諸国間の調整・協力の原則を定めた宣言。エジプトやシリア軍のGCC諸国駐留を認めるアラブ平和維持軍構想に言及している。 |

|

イスラエルが占領した地域から撤退すると同時に、イスラエルの安全保障も含む平和条約の締結を行うというもの。 |

|

マグレブ連合とは、アルジェリア、テュニジア、モーリタニア、モロッコ、リビアを加盟国として、政治的、経済的統合を目指す連合。 |