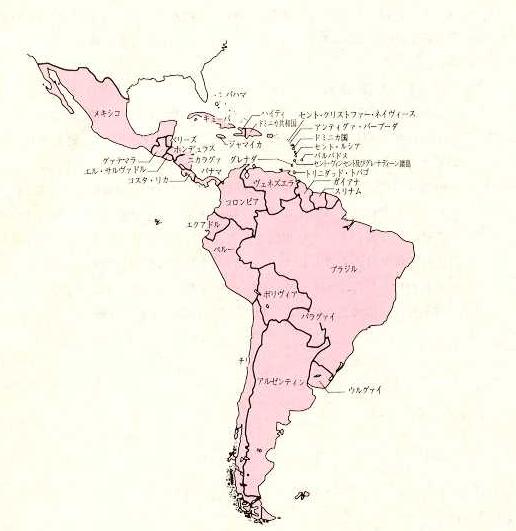

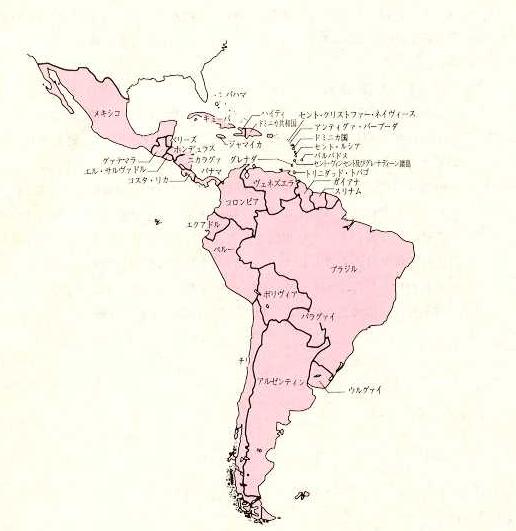

第1項 地域全般

1. 地域情勢全般

中南米地域は「失われた80年代」と言われたこれまでの苦い経験を教訓として、民主化と市場経済に基づく経済改革を着実に進展させつつあり、新たな発展の兆しを見せている。中南米における地域統合は最近新たな展開を見せており、92年8月に合意され12月に署名された北米自由貿易協定(NAFTA)も中南米における地域統合に影響を及ぼしている。また、日本をはじめ、環太平洋を視野に入れた交流推進に積極的な姿勢が見られる。

中南米地域においては、世界的な民主化の潮流に呼応し、80年代後半より相次いで成立した民主政権が脆弱性を内包しつつも、民主化の定着を図るために真剣に努力している。このような民主化への努力は徐々に成果を収め、「再生と発展の90年代」に向けた新たな状況が生じつつあると言える。他方において、国内改革は一般民衆に犠牲を強いる面があることも否めず、一部の国では民主化に逆行する動きや経済の停滞が起こっており、たとえば92年2月及び11月にはヴエネズェラでクーデター未遂が発生した。さらに、4月にペルーではフジモリ大統領が、憲法の一時停止という措置をとった。また、キューバにおいては体制変革への顕著な兆しは見られておらず、91年9月に軍事クーデターの発生したハイティにおいても民主主義回復への国際社会の外交努力にもかかわらず、情勢は好転していない。

しかしながら、地域全体としての民主化の流れは着実に定着しつつある。ペルーにおける憲法停止措置に対しては、地域協力の場である米州機構(OAS)を中心にペルーの民主体制復帰への努力がなされ、OASの監視の下に行われた92年11月の制憲議会選挙、及び12月末の制憲議会設置によってペルーの民主体制復帰への重要な一歩が踏み出されたと言えよう。また、ブラジルではコロール大統領が政治汚職容疑のため、92年10月の弾劾プロセスの開始とともに職務執行停止となり、12月末コロール大統領は大統領職を辞任するに至ったが、一連の手続きは憲法規定にのっとったものであり民主化の見地からも注目すべきことであった。今後の課題は、市場経済に基づく経済改革のために犠牲を強いられている一般大衆の不満にいかに配慮していくかにある。

中米地域においても、92年1月に達成されたエル・サルヴァドル和平合意により東西冷戦の所産とも言うべき中米紛争が事実上終結し、民主化と経済改革を推進させる大きな機運が生じていることも特筆すべきことである。このような中米諸国の努力を支援するため、日本、米国、カナダ、欧州の各国と中米諸国との連絡及び調整の場として構築された「民主・開発パートナーシップ(PDD)」の活動も一層の活発化を見せている。

外交面では、米国が91年6月に発表した中南米支援構想(EAI)に見られるように、民主化と経済改革の進展という新たな状況に呼応した中南米諸国との関係の強化に積極的姿勢を示している。中南米諸国首脳の訪米も相次いでおり、米国と中南米諸国との関係は新たな進展を見せている。欧州諸国との関係においても91年4月に始まったリオ・グループ(中南米の主要国から成るグループ)・欧州共同体(EC)閣僚会議、あるいは中南米との歴史的な関係を有するスペインと中南米諸国の結束を見せたイベロ・アメリカ・サミットの開催など様々な対話が行われている。

また、近年、中南米諸国はアジア・太平洋経済協力(APEC)への加盟希望を相次いで表明するなど著しい経済発展を遂げているアジア・太平洋地域との関係緊密化にも積極的な姿勢を見せている。

低迷を続けてきた中南米経済は、90年に0.3%であった成長率が91年には3.2%を記録したほか、インフレも多くの国で収束に向かっている。中南米諸国の平均インフレ率は90年の1,200%から200%にまで低下している。こうした背景には、80年代の累積債務危機の経験を踏まえ、各国が民営化、規制撤廃等の自由開放型の経済運営、積極的な外資導入及び市場経済に基づく積極的な経済政策を推進していることが指摘できよう。

このような状況の中で各国経済の状況に大きな差が生じていることも見逃せない。チリはここ数年、高い経済成長率や物価の安定を記録するなど好調な経済状態にあり、メキシコについてもインフレの鎮静化、経済成長率の好転に成功を収めている。また、アルゼンティンとペルーは、粘り強い経済改革努力の結果、91年には成長率がプラスに転じた。一方、ブラジルではこれまでの経済改革努力にもかかわらず、依然高率のインフレと低成長に悩んでいる。

91年末現在で4,300億ドルにも上る対外債務については、依然各国経済の大きな負担となっているが、新債務戦略(いわゆるブレイディ提案)の適用が92年にアルゼンティン、ブラジルにまで拡大されたほか、ボリヴィア、ホンデュラスには最貧国を対象とした「新トロント・スキーム」が適用されており、その効果が表れつつある。特に中南米地域最大の債務国であるブラジルにおいて国際通貨基金(IMF)との交渉が合意に達したほか、民間銀行団との交渉も実質合意に達したことが注目された。

また、中南米地域では、関税等の貿易障壁の撤廃を目指す経済統合の動きが活発化している。北米自由貿易協定(NAFTA)については92年8月、米国、カナダ及びメキシコの間で交渉が妥結し、同年12月署名された。NAFTAが発効すれば、人口3億6,000万人、GNP6兆ドルという、ECの規模をしのぐ自由貿易圏が登場することになり、NAFTAはメキシコ以外の中南米域内経済の動向にも大きな影響を与えることが予想される。一方、中南米地域には少数国間において様々な経済統合の動きが従来から存在しているが、中でもメルコスール(南米共同市場)はその規模も大きく注目される。この構想は94年末までにブラジル、アルゼンティン、ウルグァイ、パラグァイの4か国の間で共同市場を設立しようというものである。また、メキシコと中米諸国の間で、92年8月、自由貿易圏の枠組みに関する協定が締結されたほか、中米諸国間やメキシコ、ヴェネズエラ、コロンビアの間でも自由貿易協定締結に向けた活発な動きが見られる。

また、91年にチリの輸出先として日本が米国を抜いて1位となったことに見られるように、中南米諸国が日本を含む環太平洋諸国との経済強化に関心を持ちはじめ積極的に努力していることも注目される。

中南米地域においては、伝統的に内在する貧富の格差、社会的不公正等、多くの社会問題が存在し、麻薬、テロ問題もこのような状況が背景となっている。

麻薬対策に関しては、近年、ペルー、ボリヴィア、コロンビアなどの、麻薬関係国間の協力が進められており、92年2月には中南米諸国の首脳とともにブッシュ米大統領も出席して第2回麻薬サミットが開催された。このサミットではECや日本に対して協力を呼びかけるなど先進国の麻薬対策への貢献に大きな期待が寄せられた。

テロ問題に関しては、ペルー、コロンビアなど中南米の一部の諸国においては依然として左翼ゲリラの活動が見られるが、両国とも本格的なテロ対策に着手しており、一定の成果を上げている。

中南米地域の環境問題も、世界的に注目を集める問題となっている。特にアマゾンの熱帯林保護や、メキシコ、チリにおける大気汚染などの都市公害への対応は緊急を要する課題である。このような中、92年6月、リオ・デ・ジャネイ口において国連環境開発会議(UNCED)が開催された。

中南米地域には100万人を超える日系人が在住し、中南米諸国は日本とは伝統的に友好関係にあるが、中南米における新たな潮流の出現に呼応して、日本の中南米諸国に対する外交は幅広い展開を見せるに至っている。

日本の中南米諸国に対する外交は、現在、民主化や市場経済改革に対する支援、相互理解の促進、環境問題や麻薬問題解決のための協力を三本柱としている。

日本は、中南米地域の安定は世界の安定につながるとの認識から、民主化及び市場経済改革努力を積極的に支援している。日本の中南米諸国に対する政府開発援助(ODA)総額は91年には前年比50%増の8.46億ドルの実績を示しているが、民主化と市場経済改革に良好な成果を上げている国に対しては、ほかの国が目指すべきモデルとなるよう支援を行い、また困難な状況にあっても真剣な努力を行っている国にもその努力を一層支援するため協力を行っている。

特に、戦後復興問題が焦点となっている中米地域において、日本は米国が提唱した「民主・開発パートナーシップ(PDD)」に参画し、その経済開発作業部会の共同議長を務め、さらに93年3月には東京特別会合を主催する予定であるなど積極的に対応している。また、二国間の協力として92年7月に和平を達成したばかりのエル・サルヴァドルに経済協力ミッションを派遣し、今後の経済協力のあり方の検討を行った。また、91年6月に米国が提唱した「中南米支援構想」(EAI)における多国間投資基金(MIF)に対し、日本は5年間にわたり5億ドルの拠出を行うことを表明し、92年2月に基金設立協定が調印された。この基金は中南米諸国の経済改革に大きく貢献することが期待され、日本もこのような意義を評価して協力を決定した。こうした日本の姿勢は中南米諸国のニーズに応えるだけでなく、民主主義、市場経済を標榜する日本の外交理念に合致するものである。

なお、ペルーのフジモリ大統領が92年4月、憲法停止という措置をとって以来、日本はOASを中心とした早期民主体制復帰努力を積極的に支援すべく外交努力を行ってきた。フジモリ大統領はこのような国際世論に耳を傾け、92年11月にOASの選挙オブザーバーが見守る中、制憲議会選挙を実施した。これによりペルーの民主体制復帰のプロセスは重要な一歩を踏み出した。日本はOASによるペルーの民主化への支援に対し選挙監視オブザーバーを派遣するなど協力を行った。

日本への期待と関心の高まりに応じて、中南米諸国から要人の訪日が相次いでいるが、日本からも92年6月、竹下元総理大臣及び海部前総理大臣が中南米各国を歴訪するなど首脳級の往来が活発化している。こうした活発化しつつある要人の相互訪問は両者の相互理解の促進に大きく貢献している。

環境・麻薬といった地球的規模の問題に対しては、日本にはその国際的地位に応じた貢献が求められている。このような見地に立ち、UNCEDにおいて日本は総理大臣メッセージを通じて積極的な貢献を明らかにした。日本は中南米においても技術協力をはじめとする二国間の経済協力を充実させる一方で、国際機関を通じた資金協力を継続しており、UNCEDにおいて、ブラジル及びメキシコの環境問題解決のために合計1,000億円を超える円借款を両国に供与することを表明した。

1. ブ ラ ジ ル

ブラジルは経済再建を図るため、インフレ抑制を主眼とする財政・金融政策とともに経済自由化を推進している。しかし、依然高率のインフレが続き(91年のインフレ率は466%)、さらに、引締め政策のために、91年の経済成長率が1.2%にとどまるなど、依然困難に直面している。財政再建や経済の効率化を進める上で重要な鍵となる国営企業の民営化については、ウジミナス製鉄所の民営化(91年10月)を皮切りに92年10月までに、18件の民営化が実施された。累積債務問題については、IMF、パリ・クラブ、民間銀行団との間で債務繰延べ等に関する基本合意に達するなど、国際金融社会との関係改善に一定の進捗を見せた。

外交面では、ブラジルは、92年6月、リオ・デ・ジャネイ口で国連環境開発会議(UNCED)を開催するなど環境問題への取組みに積極的な姿勢を見せている。また、核不拡散問題についても、中南米地域における核不拡散の実現を目標とするトラテロルコ条約の完全発効を目指して積極的な動きを見せている。

内政面では、コロール大統領の政治汚職疑惑が表面化した。92年9月末、下院では賛成多数で大統領の弾劾裁判を上院に求める決議を可決し、これを受けて上院はコロール大統領に対し、大統領の職務停止(最大180日)の通告を行った。これに伴い、フランコ副大統領が臨時大統領に就任することとなった。その後12月末、コロール大統領の辞任を受けて、正式にフランコ副大統領が大統領に昇格した。

日本との関係では、91年11月に政府派遣のラテン・アメリカ経済ミッションがブラジルを訪問した。また、UNCEDにおいて、日本はブラジルの環境改善と経済再建を支援するため、3億ドルの日本輸出入銀行による融資を決定するとともに、「グァナバラ湾流域下水処理施設整備計画」、「チエテ川流域環境改善計画」及び「サンパウロ都市ゴミ処理場建設計画」に対し約7.8億ドルの円借款を供与することを表明した。

サリーナス大統領は、88年12月の就任以来、内政、経済にわたる広範な分野で積極的に改革を推進してきた。このような改革に対する国民の支持を背景に、91年8月の国政中間選挙において与党立憲革命党が勝利し、国民の強い支持を基盤にした一層の改革が行われている。

内政面においては、農地改革、教育改革、教会と国家との関係改善及び選挙制度改革が任期後半の重点政策として打ち出され、それらの改革の実現のために、憲法改正を含む措置がとられた。

経済面では、累積債務問題の改善、貿易自由化、外資規制の緩和、公営企業の民営化等の改革に成功を収めてきた。また、サリーナス政権は、92年8月に、米国、カナダとの間で合意された北米自由貿易協定(NAFTA)をてこに外国投資誘致の促進、輸出の拡大、雇用の増大、技術移転の促進を狙っているが、NAFTAの影響は経済分野にとどまらずメキシコの社会各層に対し多大な影響を及ぼすことが予想される。貿易赤字の急増や92年6月に入ってからの株式市場の低迷など不安定要素はあるものの、これらの経済改革の成功やNAFTAの合意によってメキシコ経済に対する内外の信頼は回復しつつある。

外交面では、米国との経済関係を重視し、NAFTAに合意する一方、チリ、ヴェネズエラ、コロンビア、中米諸国との間でも自由貿易の推進を前面に出すなど近隣諸国との関係強化を進めつつある。また、外交の多角化を図るためアジア・太平洋諸国との協力関係を積極的に促進している。

日本は、メキシコとの間に伝統的な友好関係を維持している。92年7月から8月にかけて皇太子殿下がサリーナス大統領の招待によりメキシコを御訪問されたが、この御訪問はこうした両国の友好親善関係を象徴するものであった。また、日本はサリーナス政権に対して積極的な支援を行っている。92年9月、メキシコ首都圏植林計画に対する円借款供与の書簡交換が両国政府間で行われたが、これは、日本が92年6月の国連環境開発会議(UNCED)において環境ODAの拡充及び強化を表明して以来、最初の協力である。さらに、日本とメキシコの有識者により構成される日墨21世紀委員会は、92年5月、将来に向けての提言を盛り込んだ最終報告書を両国首脳に提出している。

メネム政権は、内政面では汚職問題や憲法改正問題等若干の不安定要因を抱えつつも、経済構造改革により最重要課題である経済安定化に成功し、これを背景に国民の支持を得ている。

91年1月に就任したカバ口経済相は、民営化、公共部門の合理化、財政均衡の達成、各種規制緩和等を通じて市場メカニズムに基づく経済構造改革を断行している。この結果、90年には1,340%にも及んだインフレは91年には84%にまで鎮静化し、また、6%を超える経済成長も記録した。さらに、内外のアルゼンティン経済に対する信頼の回復に努め、一部逃避資金の還流も見られた。また、国際金融機関との協調関係を維持し、92年4月には民間銀行団とのブレイディ提案に基づく債務削減につき合意するなど債務問題の解決に努力している。

外交面では、核の管理及び軍縮等の分野での国際協力に積極的に取り組むほか、旧ユーゴスラヴィアの平和維持活動にアルゼンティン軍の部隊を派遣するなど国際貢献を行う姿勢を見せており、これまでの外交路線とは一線を画する活発な外交を展開している。地域的には、フォークランド紛争により一時停滞していた欧州との伝統的友好関係の強化に努めると共に、米国との関係を急速に強化している。また、欧州、米国と並んで、日本をはじめとする東アジア地域との関係強化を外交の三本柱の一つとして位置付け、東アジア地域との関係強化を積極的に図っている。

日本との関係では、91年12月にはディ・テラ外相が訪日した。日本からは、59年の岸総理の訪問以来、総理級としては初めて、92年5月には竹下元総理が訪問した。

90年7月に成立したフジモリ政権は、破綻した経済を前政権から引き継ぐという困難な状況の中、財政赤字削減をはじめとする経済構造改革、国際金融社会への復帰を積極的に推進してきた。この結果、マイナスであった経済成長率を、91年には2.4%に好転させ、また、7,650%にも及んだハイパーインフレを91年には139%にまで低下させることに成功した。IMFもペルーの経済改革を評価し、91年9月には経済再建計画に合意し、日本は米国と共に対ペルー国際支援グループ結成にイニシアティヴを発揮した。公的債務の繰延べについても、91年9月パリ・クラブで合意された。

日本は、改革に向け真撃な努力を続けるフジモリ政権を支援するため、資金協力においては、91年12月に対ペルー国際支援グループの一員として4億ドルの円借款を供与し、92年3月には国賓として訪問したフジモリ大統領に対し、35億円の無償資金協力及び米州開発銀行(IDB)との協調融資で1億ドルの円借款の供与を決定した。

内政については、フジモリ政権は、腐敗の撲滅、治安情勢の改善等に努力してきたが、92年4月、国会の解散を中心とする憲法の一時停止措置に踏み切った。国際社会はこの措置を遺憾とし、ペルーに対して早期民主体制復帰を求めた。日本もペルーにおける民主体制回復のための米州機構(OAS)の努力を支援し、積極的な外交活動を行ったが、92年5月フジモリ大統領は、バハマで開催されたOAS特別外相会議に出席し、制憲議会選挙を実施の上、同議会で起草された憲法草案を国民投票にかける旨を明らかにした。この選挙はOAS選挙監視団の監視の下、11月22日に実施された。日本は制憲議会選挙の円滑かつ適正な実施がペルーの民主体制復帰において重要と考え、集計用コンピューター等の機材供与に加え、OASを通じた選挙監視オブザーバー派遣及び資金援助を実施した。

ソ連の政変・崩壊の結果、従来キューバがソ連との間で有していた特別な関係が消滅したことに伴い、キューバの国際社会における孤立化が進み、また石油等を中心とする物資供給の激減はキューバ経済に深刻な影響を及ぼしている。

このようにキューバを取り巻く状況が激変し、また広く中南米地域全体に民主化の潮流が定着する中で、カストロ政権は社会主義革命路線を堅持しており、91年10月の第4回共産党大会でも共産党一党支配の堅持と市場経済導入の拒否を確認した。また経済的困難への対応策として、90年の初め以来「平和時非常事態」を継続し国内経済を引き締めつつ、観光部門等への外資導入を積極化して外貨獲得に努め、また、外交面では、中国、北朝鮮、中南米諸国との関係拡大による孤立化脱却に努めている。

日本は、中米・カリブ地域の安定のため、民主化に向けてキューバ自身が改革を行うことや同国が米国との関係を改善することを望んでいるが、キューバの対日累積債務問題もあり、日本・キューバ関係は停滞している。

中米地域では、90年4月のニカラグァのチャモロ政権誕生と内戦終息に引続き、92年1月には、エル・サルヴァドルにおいて、国連の仲介により同国政府とゲリラ・ファラブンド・マルティ民族解放戦線(FMLN)の間に和平合意が調印され、中米和平の達成に向け大きな前進が見られた。

エル・サルヴァドルでは、和平合意調印により約12年にわたる内戦が終結した。現在、同合意に定められたスケジュールに則って、国連エル・サルヴァドル監視団(ONUSAL)の監視の下、FMINの武装解除及び市民生活への復帰の他、政府軍の改革、政治・司法・経済面での諸改革、文民警察の新設等が進められている。日本は、エル・サルヴァドルの内戦中も、民政の向上や経済発展及び同国和平の達成のために資金面及び要員面で積極的に貢献してきた。今回の内戦終結を機に、同国の順調な戦後復興と民主化を支援するために、92年3月、人道分野・経済構造調整支援を中心とする「緊急支援パッケージ」(約530万ドル)を実施するなど、援助の強化に努めている。

ニカラグァにおいては、チャモロ政権は、91年中頃より治安悪化の原因となった元コントラ(注)等の再武装闘争問題を解決するなど国内融和を進めた。経済面でもチャモロ政権は、ハイパー・インフレの抑制に成功し、経済成長率は7年ぶりにプラス(推定1%)に転じており、92年は成長過程に入っている。日本は、ニカラグァの経済復興による民生の向上が同国及び中米地域の安定にとって重要であるとの考えから、7,000万ドルの構造調整借款(91年10月)等積極的にODAを供与している。

|

前政権時代の反政府ゲリラ勢力であり、チャモロ政権誕生後、正式には武装解除された。 |