1. 内 政

(1) 8月政変とソ連共産党の崩壊

91年8月のいわゆる8月クーデターの失敗はソ連(当時)社会の権力の中枢にあったソ連共産党を事実上の消滅に導き、ソ連内部の政治諸勢力の力関係を根底から変えた。

ソ連においてこのような大転換が起きた原因はゴルバチョフ・ソ連共産覚書記長(当時)を中心とする党指導部の改革派が開始した「建て直し(ペレストロイカ)」政策、とりわけ、「情報公開、表現の自由(グラースノスチ)」政策に求められる。これらの政策は、特に対外関係の分野で目ざましい成果を次々に生み出したが、国内においては、「パンドラの箱を開けた」とたとえられるように、共産党一党独裁体制下のソ連に内在する諸矛盾を白日の下にさらし混乱をもたらした。ソ連の再生、近代化を目指すはずの改革運動は、むしろ、ソ連社会がほとんどあらゆる改革を受け入れないほどに硬直化しており、社会の再生・近代化のためには共産党による支配体制そのもの、その下でのイニシアティヴの抑圧が最大の障害になっていることを明らかにした。その結果、社会発展の桎桔となっている古い体制を突き崩そうとする社会的なエネルギーが蓄積され、また、党支配体制の動揺とともに世界最大の多民族国家を一つにまとめてきた求心力も大幅に減退し、諸民族のソ連及びロシア離れが、沿バルト地方や外コーカサス地方を中心に、拡がりを見せ始めていた。特に、ゴルバチョフ党書記長が、自ら開始した改革を一貫して、かつ徹底して遂行することができず、党内の左右の反対派への譲歩を繰り返した結果、改革は中途半端に終わり、ソ連国内の多くの階層が現状に強い不満を抱くようになった。

このような中で勃発した8月クーデター未遂事件の結果、ゴルバチョフ政権及びソ連共産党の権威は完全に失墜した。逆に、民主化徹底への動きは高まりを見せ、その延長線上でエストニア、ラトヴィア、リトアニアは9月に正式にソ連からの分離・独立を達成したほか、これらバルト三国以外のソ連構成共和国も次々に国名の変更を行い旧国名から「ソヴィエト」と「社会主義」を削除するとともに、独立を宣言した。

このような状況の下で、ゴルバチョフ・ソ連大統領は、ソ連を、主権を持つ諸共和国のゆるやかな連合体である「主権国家連邦」として維持すべく努力を傾注した。

(2) 独立国家共同体(CIS)の創設とソ連の解体、ロシア連邦の誕生

連邦体制そのものは維持するとのゴルバチョフ大統領の考えについては、エリツィン・ロシア共和国大統領も基本的に同じであった。

しかしこのようなロシア共和国指導部の考えを覆したのは、ウクライナの動きであった。ウクライナにおいては、クーデター未遂事件の直後の91年8月に共和国議会が独立の意思を明確にしたが、その後も独立への動きはますます強まり、12月の国民投票において国民の圧倒的多数が共和国議会の独立宣言を支持したことにより、ソ連からの分離・独立の流れは決定的なものとなった。

このようにウクライナの独立が既成事実化される中で、「連邦制は必要だが、ウクライナが参加しない連邦は意味がない」旨を発言していたロシア指導部も、結局は従来のままでの連邦制維持の政策の転換を余儀無くされ、91年12月にはロシア共和国、ベラルーシ共和国及びウクライナの指導者が、ソ連の消滅を確認するとともに、独立国家共同体(CIS)創設協定に署名した。

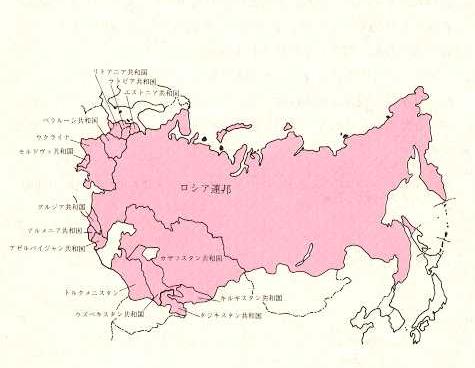

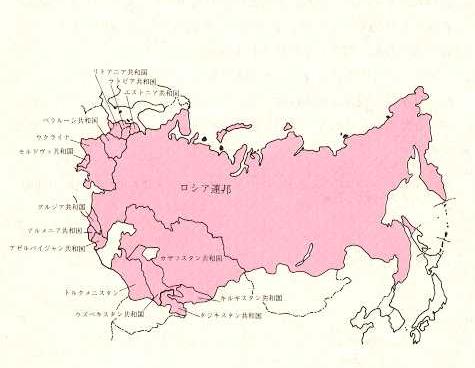

このCISには、91年12月のアルマ・アタ首脳会合において、上記の3か国のほかに、バルト三国及びグルジア共和国を除く8つのソ連構成共和国がそれぞれ独立国家の資格で参加し、ここに、ソ連は事実上解体した。

なお、CISの最も主要な構成国であるロシア共和国は、91年12月にロシア最高会議の決定により国名をロシア連邦と改めた。

ロシアのエリツィン大統領は、共産主義との訣別を宣言するとともに、新生ロシアの進むべき道として民主主義、法治主義、人権と基本的自由の尊重をうたい、また急進的な経済改革路線の採用によりロシアを中央統制経済体制から市場経済体制に移行させることを標榜し、また、対外政策においても、「人類共通の価値」、「文明世界の規範の遵守」、「法と正義」をスローガンとして掲げた。

エリツィン大統領は、8月クーデターの失敗後、ロシア国民の絶大な支持を受け、その地位、権威、人気には卓越したものがあった。大統領はこのことを背景に、91年10月から11月に開催された第5回ロシア臨時人民代議員大会(注:現行憲法上のロシアの最高国家権力機関。年1回以上開催。)において、急進的な経済改革路線を提示するとともに、この路線の推進のために必要との理由で、経済改革の具体的措置の実施及び行政機関の人事に関する非常大権とも称すべき絶大な大統領権力を獲得した。さらに、ガイダール副首相らのいわゆる急進改革派によって構成される政府を組閣し、自らも首相を兼任し、92年初頭には改革の目玉として価格の自由化を断行した。

しかしながら、その後のロシアの動きは、経済改革の混乱と失敗が続く中で急進改革派が後退を余儀無くされるという政治状況が生れた。一向に進展しない経済改革、物価の高騰、生産の急激な低下、貧富の差の拡大と著しく低下した大衆の生活水準、犯罪の急激な増加等により、エリツィン政権に対する国民の不満も月を追うごとに高まっていった。このような諸困難を背景に、急進的な改革に対するエリツィン政権指導部の当初の楽観論は姿を消し、逆に、産業界を中心として実務家層からの、現実との妥協を強いる圧力が日ごとに強まっていった。このような状況の中で、経済改革を含めいったんは行政府にかなりの権限を与えていた議会は、行政への発言権を強めようとした。

この関連で、ロシアは三権分立を標榜しているものの憲法体制が未確立であるため行政府と立法府の権限関係が明確でないことが問題を更に複雑なものとした。特に、行政府と立法府が上記のような改革をめぐる確執の中で権限闘争を繰り広げ、これに属人的な対立の要素が加わって、むしろ混乱が助長されるような局面もあった。また、エリツィン政権に対する国民の支持率が低下したことを背景に、ロシアの議会である人民代議員大会及び最高会議において急進改革支持勢力が減少し、反対派及び中間派が議会のイニシアティヴをとるケースが増大しており、議会と大統領や政府との対立が尖鋭化しつつある。

このことは、政府の権限を定める法律である内閣法をめぐる議会側と大統領側との駆け引きに典型的に現れており、92年4月の第6回人民代議員大会においてその作成が決定されて以来激しい議論が展開された。最高会議は11月中旬、大統領が最高会議に提出した内閣法案に対して、大統領の権限を大きく削ぐ内容の大幅な修正を原案に加えて採択した。さらに、引き続き12月に開催された第7回人民代議員大会においては、立法権と行政権の現在のバランスを議会側に有利とするいくつかの憲法修正が採択されたほか、エリツィン大統領が急進的改革の事実上の最高責任者としていたガイダール首相代行の首相への格上げが否決され、代って6月に国営企業勢力がいわゆる中道勢力を結集して創設した市民同盟の受入れやすいチェルノムイルジン副首相が新首相に選ばれるなど、エリツィン大統領のカリスマ的な権威の低下と議会への影響力、指導力の低下を印象付けた。

これらの結果、ロシアの国内情勢は安定を欠いたものとなっており、エリツィン政権の前途には多大の困難が横たわっている。

ロシアには100を越える民族が住み、民族問題の行方は連邦の政治的安定にとって極めて重要な要因であるが、ソ連共産党一党独裁体制が崩壊した結果、共産党の強力なコントロールの下で押さえ込まれていた諸民族間の反目、敵対、差別が出現しつつある。加えて、経済改革の実施過程で国民生活が急速に悪化していることもロシア内に居住する諸民族の不満、ロシア離れを加速している。

現在、ロシア領コーカサスの少数民族チェチェン人によるロシアからの分離、独立の動きが見られるほか、イングーシ人と北オセチア人との間では領土紛争が武力抗争へと発展した。また、地理的にロシアの心臓部に位置し、資源にも恵まれ、また、工業も発達しているタタールスタン共和国における主権拡大を目指す民族運動も続いており、タタール人がロシア内部のトルコ・イスラム系諸民族に大きな文化的、政治的影響力を持つこともあり、ロシア政府はその動向に神経をとがらせている。

さらに、これらロシア内の非ロシア系諸民族の動きに加え、旧ソ連諸国における民族主義の高揚がロシア人の民族意識を強く刺激している。

新たに独立したロシア以外の旧ソ連諸国には現在総計約2,500万人のロシア系住民が居住しているが、これら多くのロシア系住民は従来の特権的な地位から転落し、居住する共和国の言語、文化、習慣等の習得を余儀なくされている。

特にバルト三国においては、同地に居住するロシア人は国籍や投票権の取得にも様々な制約を課されるなどの「2級市民」扱いに強い不満を抱くにいたっている。(これに対し、バルト三国の民衆は、ソ連を継承したロシア政府が同地方に駐留する旧ソ連軍(現ロシア軍)の早期撤兵を約束していたにもかかわらず、現在までのところ撤兵が遅々として進んでいないことに激しく反発している)。また、旧ルーマニア領ベッサラビア地方を基に人工的に形成された歴史を持つモルドヴァ共和国においては、ロシア系住民を中心とした勢力が沿ドニエストル共和国を樹立してモルドヴァ中央政府と武力紛争を継続する動きが続いているが、これらの動きに対してはロシア国内の民族主義勢力を中心に「ロシア民族の利益を守れ」、「同胞たるロシア人を守れ」のスローガンの下に大ロシア民族主義的な傾向が現れている。

(1) ソ連統一経済圏の崩壊

ソ連を構成していた多くの共和国は、90年に相次いで主権宣言を行った頃から急速に独立志向を強め、経済面でもそれまで事実上連邦政府によってコントロールされていた共和国の経済を独自にコントロールしようという動きが出始めた。91年に入ってこの動きはますます強まり、ソ連の統一経済圏は急速に崩壊し始めた。そしてこの崩壊を決定づけたのが、前述した91年8月の保守派によるクーデターの失敗である。このクーデター事件の後、ソ連の統一経済圏を維持するために、シラーエフ・ロシア首相(当時)を委員長とする国民経済運営委員会が創設されて連邦政府を暫定的に継承し、さらに経済共同体条約の締結などの努力が行われた。しかし、いずれもほとんど機能しないまま、91年12月の独立国家共同体(CIS)の成立、ソ連の解体を迎えることになった。

他方、ソ連の経済情勢は、このような統一経済圏の崩壊と歩調を合わせるように急速に悪化していった。90年にはGNPの対前年比伸び率がマイナス2%と戦後初めてマイナス成長を記録し、91年にはマイナス17%まで落ち込んだ。この経済の落ち込みの最大の要因として、統一経済圏の崩壊により計画経済時代から築かれていた産業の各部門間や共和国、地域間の産業連関が崩れたことが指摘されている。また、経済圏の統一性を維持するために機能していた財政・金融制度もほとんどコントロールを失い、財政赤字が急増した。また、通貨の乱発により、ルーブルの購買力が急速に低下し、インフレが限界まで高まった。新たに独立した共和国の経済は、まずこのような困難な状況から出発することを余儀なくされた。

ロシアの経済は、ソ連経済の主要部分を占めていたが、ロシアの経済状況も、ソ連の経済状況と同様に悪化していた。エリツィン大統領の最大の課題は、クーデター事件後に急速に強まったロシアの民主化と市場経済化の流れを定着させることであったが、そのためにはまず何よりもこの悪化した経済を立て直すことが不可欠であった。そしてその方法としてはもはや思い切った抜本的経済改革しか残されていなかった。それほど経済状況は危機的であったと言える。

このような状況を背景として、エリツィン大統領は、91年10月末から開催された第5回ロシア臨時人民代議員大会において、急進的な経済改革案を提案した。大統領の改革案は、価格の自由化と財政・金融の引き締め政策を中心とするマクロ経済の安定化措置及び企業の民営化や土地改革などの経済構造の改革措置の2本柱で構成されている。この改革構想は、漸進的に改革を実施していこうとするアプローチを拒否し、一挙に市場経済を導入しようとするもので、ポーランドで90年1月実施されたいわゆる「ショック療法」とほぼ同様のものである。この方式は、生活水準の低下や倒産、失業等のかなりの痛みを伴う政治的リスクの高いもので、ゴルバチョフ大統領もついに実施に踏み切れなかった経緯がある。

エリツィン大統領は、この改革提案の実施にあたって、91年11月に、経済学者のガイダール氏を改革担当の副首相(92年6月以降12月まで首相代行)に起用、その下に同様に若手の経済学者数人を経済閣僚に任命して「ガイダール・チーム」と言われた改革政府を作り、92年1月に価格の自由化を始めとする一連の抜本的な改革措置の実施に踏み切って「ショック療法」による改革に着手した。これにより、まずエネルギーや基本食品等の一部商品を除いて基本的に価格が自由化されたが、これは当然、物価を一挙に跳ね上げる結果となった。消費者物価指数は91年12月に比べ、92年1月には平均で約3.5倍も上昇し、3月には約6倍、6月には約10倍に上昇した。

他方、賃金や年金などは増加したが、インフレに追いついておらず、例えば、92年6月の平均賃金は91年12月に比べ約4倍にすぎない。この結果として、国民の生活水準はかなり低下しており、92年上半期の実質小売り取引高が、91年同期に比べ一挙に42%も減少したことがそれを証明している。つまり、価格の上昇により商品は出回り始めたものの、一般国民には高くて買えず、特に、年金生活者等の社会的弱者が最も深刻な影響を受けている。このような生活水準の低下により国民の不満が高まり、炭坑ストを始めとする賃上げ要求ストや反政府デモが頻発したが、いずれも散発的、局地的なものに留まり、当初懸念された民衆の暴発など大規模な社会的混乱は生じなかった。この理由としては、ロシア国民の伝統的な忍耐強さのほか、91年までの経済混乱の中で、生活水準低下への心構えと準備がある程度できていたことが指摘できる。

また、価格の自由化と同時に実施された財政・金融の引締め政策の結果、投資が前年の半分近くまで落ち込み、また企業間相互の負債や銀行への負債が急増し、92年3月末には7,800億ルーブル、7月末には3兆ルーブルに達した。このため多くの企業が資金不足に陥り、操業の中断や縮小に追い込まれ、強制的休暇などいわゆる「隠れた失業」が増大した。これらは、購買力の減少とあいまって、生産の低下に拍車をかけ、92年上半期の生産国民所得は対前年同期比で18%、鉱工業生産は13.5%それぞれ減少した。

このような経済状況を背景に、92年4月に開催された第6回ロシア人民代議員大会では、代議員から政府の経済政策に対する批判が相次いだ。エリツィン大統領は、自己の政権基盤の強化と大会乗り切りのために、不満を強めていた国営企業勢力に譲歩して、工業及び農業部門への追加的投資や国営企業の代表者の入閣等を約束した。そしてロシア政府は5月以降改革の柱の一つであった財政・金融の引き締め政策を修正し、その緩和の方向に踏み出し、特に92年7月以降企業負債解消のための巨額の融資を始め、通貨発行と信用供与が大幅に拡大された。このような状況を懸念したガイダール首相代行(当時)は、9月以降再び財政・金融の引き締め政策に戻ることを表明し、引き締め努力を行ったが、国営企業勢力のほか、政府の改革政策に批判的な最高会議及びその監視下にあるロシア中央銀行などの抵抗にあった。

また、国営企業勢力により創設された市民同盟は、改革路線そのものをめぐって政府と対立するようになった。即ち、92年6月に政府は、経済の自由化・安定化などマクロ政策を重視した急進的な改革路線にある程度ミクロ政策を加味した中長期的な改革計画「経済改革深化プログラム」を策定したが、このプログラムは、10月に最高会議で事実上棚上げされ、代わりに短期的な「危機脱出プログラム」を策定することになった。これに前後して、市民同盟は、政府の急進的な改革路線を批判し、社会的志向、国家による規制及びミクロ経済政策をより重視した漸進的な独自の改革路線を提案した。そして、「危機脱出プログラム」の策定をめぐって、政府と市民同盟は対立し、エリツィン大統領は、政府に双方の妥協案の策定を命じたが、結局満足のいく妥協案は策定できず調整がつかないまま改革路線をめぐる議論は人民代議員大会に持ち越された。

92年12月に開催された第7回人民代議員大会は、改革路線をめぐる問題につき議論した後、「経済改革の進捗状況に関する決議」を採択した。この決議は、それまでの政府の改革政策を厳しく批判し、社会志向的かつ国家による規制とミクロ政策を重視した改革政策をとるよう要求している。また、大会では、前述のとおり国営企業勢力の代表であるチェルノムイルジン副首相が新首相に選ばれ、新内閣が発足した。しかし、新内閣にはいわゆる「ガイダール・チーム」がほとんどそのまま残っており、またエリツィン大統領もこれまでの改革路線の継続を表明していることなどから、ロシアの改革をめぐっては引き続き混迷の状況が続くものと予想される。

(1) 全般的な動き

ソ連(当時)では、91年8月のクーデター未遂事件後、ゴルバチョフ・ソ連大統領の国内的勢力基盤が弱体化しエリツィン・ロシア共和国大統領の影響力が増していく過程で、外交面においても連邦の外交が後退し各共和国の外交が活発化した。

91年12月の独立国家共同体(CIS)の創設とソ連の崩壊によりロシア連邦として出発したロシアは、「法と正義」に基づく民主国家を標榜し、外交の基軸を民主主義と市場経済の価値観を共有する先進民主主義諸国との協調関係においた。国内経済の危機の克服、市場経済への移行を目指した経済改革の実施がロシア最大の課題であり、その関連で外交の主眼も先進民主主義諸国からの経済協力と経済支援の獲得に置かれた。同時に、社会主義諸国に対して行われてきた経済・軍事援助は停止する意向が示された。また、国内政治・経済の改革を行う上では軍事費の削減が不可欠であることから、軍備管理・軍縮政策にも積極的姿勢を示した。このような欧米諸国との関係強化に重点を置いた外交政策に対しては、最高会議等より国益無視、欧米追随などといった批判が出された。その一方で、ロシアは中国、インド、イラン等へ武器輸出の動きを見せている。

こうした批判をも背景に、エリツィン・ロシア大統領は先進民主主義諸国との友好関係に代わる選択肢はないとしつつも、「ロシアの顔」を持った外交政策が必要との立場を表明し、東アジア諸国や旧ソ連諸国との関係強化にも努めた。

91年8月のクーデター未遂事件及びソ連共産党の解体により、保守派が弱体化したことを受けてゴルバチョフ大統領は9月にキューバからのソ連軍撤退交渉開始、アフガニスタンへの米ソ武器供与停止を発表し、10月には地上配備戦術核の全廃を含む軍縮提案を行った。さらに、連邦の弱体化により、ロシア共和国のエリツィン大統領の影響力が外交面においても高まった。すなわち、エリツィン大統領は、民主主義と市場経済化を目指した国家再建を加速化させ、国内政治・経済の厳しい状況にもかかわらず11月にはドイツ、12月にはイタリアをそれぞれ訪問した。ロシア以外の共和国も欧米諸国との関係強化に乗り出し、10月にナザルバーエフ・カザフスタン共和国大統領は英国を、クラフチュク・ウクライナ大統領はフランスを、アカーエフ・キルギスタン共和国大統領は米国を訪問するなどの動きがあった。

ソ連崩壊後のロシア外交は、まず主要先進国との緊密な関係の確立に努めるとともに、不安定な旧ソ連諸国との関係及び国内改革に専念する必要性などもあり、近隣諸国との間で良好な関係を構築することに努力が払われた。

先進諸国との協調関係は、ロシアが政治・経済改革を推進していく上でこれら諸国から支援を得るためにも重要な要素であり、エリツィン大統領は、92年においても欧米主要国を訪問するなど積極的な動きを見せ、1月末から2月初めにかけ英国、米国、カナダ及びフランスを相次いで訪問した。その結果、米国との関係においては、2月のキャンプ・デービッド宣言によって両国関係を民主主義と自由経済という共通の価値観に基づく「パートナーの同盟」であると位置付けられた。フランスとの間では、両国間の広範な関係拡大をうたった友好協力条約などの調印が行われた。

軍備管理・軍縮面でも92年1月に大幅な戦略核削減を含む包括的提案を行い、同月の国連安全保障理事会首脳会議では地球的規模の防衛システムに関する米露協力を提起した。

92年6月には米国及びカナダを再度訪問し、米国との間で多弾頭大陸間弾道ミサイル(ICBM)の全廃を含む戦略兵器の大幅削減に合意したほか、「協調と友好」に基づく二国間関係推進のための露米憲章に調印した。また、エリツィン大統領は7月のミュンヘン・サミットのG7プラス1会合において先進7か国首脳と会談し、7か国より対露支援策の強化を取り付けた。

92年11月にはエリツィン大統領は英国を訪問し、両国関係の基本に関する条約、経済協力協定、軍事交流に関する覚書などの調印が行われた。

なお、先進民主主義諸国との共同歩調は国連の場においても示され、ロシアは、安全保障理事会における対新ユーゴースラヴィア制裁及び対イラク非難決議において賛成票を投じた。

ロシアにとり、国内改革に専念するためにも、新たに独立した旧ソ連諸国との関係を安定化させることが重要な課題となった。ロシアは、CISの創設によって、核の統一管理やルーブル圏の維持を含む軍事、経済、政治面での協力関係の漸進的な強化を目指した。軍事面では各国は独自軍の創設に踏み切ったが、ロシアは92年5月にCISの5か国と集団安全保障条約を締結した。しかし、ロシアは各国における民族主義の高揚や民族紛争の頻発によって、バルト諸国、沿ドニエストル、タジキスタン等における在外ロシア人の保護や、駐留ロシア軍の撤退・駐留問題の解決を迫られることとなった。

このほか、中・東欧諸国及びフィンランドとの間で従来の「友好協力及び相互援助条約」に代わる新しい条約の締結が行われ、黒海やカスピ海沿岸諸国による協力関係構築の動きが見られた。

ロシアは、シベリア及び極東地域の開発の関連で東アジア地域の国々、とりわけ、日本、中国、韓国との経済協力関係の発展に大きな関心を示している。この動きは、ロシア外交の優先度が伝統的な政治・軍事よりも経済的な要素に置かれるようになったことのいわば当然の帰結でもある。

中国との関係については、幾つかの国際問題について意見の不一致はあるものの、各々の国内改革を進める上で必要な安定した隣国関係の維持に努めている。このような中で、エリツィン大統領が92年12月に訪中し、「中露関係の基本原則に関する共同宣言」を発出するとともに、経済、貿易、科学技術、文化等に関する一連の合意文書に署名を行い、体制とイデオロギーの相違に関係なく両国関係を発展させていく姿勢を示した。

ロシアは韓国に対しては緊密なパートナーとして急速な接近を図りつつあり、エリツィン大統領の92年11月の韓国訪問に際しては基本関係条約などの調印が行われ、エリツィン大統領は韓国国会演説でロシアのアジア・太平洋政策を明らかにした。

なお、北朝鮮との間では、91年1月に61年に締結されたソ朝友好協力相互援助条約の条項の見直しを行う方向で話合いが持たれた。

1. 欧 州 地 域

ウクライナは、独立に際し旧共産党系統治エリートと民族・民主主義者とがロシアからの自主独立路線で連帯し、ルーブル圏からの離脱、独自通貨の導入などロシアとは異なる路線を歩んでおり、その典型である黒海艦隊の問題では分割につき一応の妥協が得られたが、ロシアとの関係は依然複雑である。

モルドヴァ共和国は、ロシア人居住区であるドニエストル左岸地域での武力衝突から多大の人的・物的損害を受けたが、平和維持軍の導入以降事態は比較的鎮静化している。

グルジア共和国では91年12月、ガムサフルディア大統領派とシグア首相派の武装衝突の結果、92年1月に大統領が追放され、反ガムサフルディア派連合の軍事評議会が創設された。その後3月にシェヴァルナッゼが帰国し、軍事評議会の後継機関である国家評議会議長に就任した。加えて、北部の南オセチア自治州ではロシア内の北オセチアとの統合を求める動きがあり、現在ロシア、グルジア、オセチアの平和維持軍が導入され情勢は落ち着いてきているが、南オセチアの法的地位を含む紛争の全面的な解決には至っていない。また北西部のアブハジア共和国でもグルジアとの間に武力衝突が発生しており、9月の停戦合意以降、再三にわたる停戦合意が行われたが依然として戦闘行為が続いている。こうした中で10月国会選挙と国会議長選挙が行われ、シェヴァルナッゼ前国家評議会議長が90%を超える得票率で議長に選出された。

アルメニア共和国では、国内での民族対立は発生しておらず、テル・ペトロシャン大統領の地位は安定しているが、ナゴルノ・カラバフをめぐるアゼルバイジャンとの紛争に関連したアゼルバイジャン側の鉄道封鎖等による石油・天然ガスの供給低下により、深刻なエネルギー不足が生じている。

アゼルバイジャン共和国では、92年3月のナゴルノ・カラバフのシュシャー市陥落によりムタリボフ前大統領のアルメニアとの対話姿勢が国益を損なっているとの批判が高まり、ムタリボフ大統領は辞任し、社会民主主義的潮流に属する穏健派の人物と言われている人民戦線推薦のエリチベイ氏が6月の大統領選挙で大統領に当選した。

中央アジアの5共和国は、民主化や経済改革も、未だに実質的な進展をみせておらず、各国とも経済情勢の悪化、ロシア人を始めとする少数民族の存在、高い人口増加率と失業率の増加といった問題に直面している。こうした中で最も改革志向的なのは、カザフスタン共和国、キルギスタン共和国である。

カザフスタンでは、ナザルバーエフ大統領の強力な指導の下に民主化政策や経済改革政策を推進している。また、カザフスタンは北部の工業地帯に多数のロシア人を抱えており、カザフスタン在住のロシア人、ドイツ人等の今後の取扱いが注目される。

キルギスタンでは改革派の支援を得て大統領に選出された元物理学者のアカーエフ大統領の指導の下に現在までのところ政治・社会情勢は比較的安定している。

ウズベキスタン共和国では、カリモフ大統領が中国をモデルとした改革を進めると述べ、政治改革には慎重な姿勢を示している。

タジキスタン共和国では、92年5月に人民戦線、民主党、イスラム復興党が政権を掌握して以来、旧共産党系保守派との対立が激化し、武装組織間の衝突が繰り返された結果、一時は内戦状態にまで発展する気配であったが、7月に政党、地方行政府の指導者が一同に会したハラク会議における休戦合意により、紛争状態は一時収拾した。しかし、このような合意にもかかわらず、対立するクリャプ州及びクルガン・チュビン州に基盤を置く武装組織は抗争を継続し、ナビエフ大統領は9月、辞職声明を発表して退陣し、イスカンダロフ最高会議議長が急きょ大統領職を代行することとなった。こうした中で、さらに11月臨時最高会議が開催され、イスカンダロフ大統領代行の辞職を承認するとともに、ラフモノフ前クリャプ州執行委員会議長を最高会議議長に選出し、国内安定化に向けて、新しい内閣を承認した。かかる情勢に深い警戒感を抱くウズベキスタンを始め独立国家共同体(CIS)各国は、紛争当事者間の調停に乗り出すなどタジキスタン紛争への介入の姿勢を見せている。

(1) 概 観

91年12月のソ連崩壊により、日本は、ロシア及び新たに独立したウクライナ等11か国との間で新たな関係を構築する必要が生じ、12月、ソ連と継続性を有する同一の国家であるロシア以外の10か国(グルジアを除く)を独立国家として承認(92年4月にはグルジアも国家承認)し、以後92年9月までに、これら諸国との間で順次外交関係を開設した。

91年8月のクーデター失敗、ソ連の崩壊及びその後の独立国家共同体(CIS)の成立等、ロシアにおける情勢の展開は、日本を含め国際社会全体に対し大きな影響を与えるものである。日本政府としては、ロシアにおいて初めて民主的な手続きを経て選出されたエリツィン大統領が、過去の共産主義と訣別し独裁主義体制を廃して、民主社会の建設、市場経済体制への移行、「法と正義」の原則に基づく外交の実現に向け様々な改革努力を行っていることを強く支持するとともに、かかる改革努力に対しては、これまで国際社会とも協調しつつ適切な支援を実施してきている。

他方、ロシアとの間で、ソ連からロシアに引き継がれた北方領土問題が未解決であるため、戦後47年を経て、依然として平和条約すら存在していないという不自然な状態が継続していることも事実である。日露関係を完全に正常化するためには、北方領土問題を解決して、早期に平和条約を締結する必要がある。

日本としては、ロシアとの間で、今後とも、北方領土問題を解決し平和条約を締結することにより日露関係を完全に正常化することを最優先課題としつつ、両国関係全体を均衡のとれた形で発展させていくとの「拡大均衡」の考え方に従い対露外交を進めていく方針である。

91年8月のクーデター未遂事件後、9月にロシアのハズブラートフ最高会議議長代行が来日し、エリツィン大統領親書の形で、「法と正義」、「戦勝国・戦敗国の区別の克服」、「領土問題解決を先送りせず」といった領土問題に関するロシアの新たなアプローチが示されて以来、領土問題をめぐる状況は新たな展開を見せた。

91年10月には中山外務大臣(当時)がモスクワを訪問し、エリツィン大統領に対し、「法と正義」に基づき北方領土問題を早期に解決し、平和条約を締結する必要性を改めて表明した。また、両国外相間の往復書簡の交換により北方四島との交流の新たな枠組みが作られ、これを受けて、10月、北方四島への日本国民の入域に関し89年9月に続く2度目の閣議了解がなされた。

この間、ロシア国内において民族主義的立場から北方領土の日本への返還に反対する勢力が活発化し、また北方領土に現在居住する住民の間で将来への不安が高まるなどの動きが生じてきた。これに対しエリツィン大統領は、11月のロシア国民への手紙において「法と正義」に基づく問題の解決と日本との関係における最終的な戦後処理の達成の必要性を指摘しつつ、北方領土住民の懸念およびロシアの世論に配慮していく旨を述べた。

91年12月、ソ連が崩壊し、CISが形成された後、平和条約交渉はソ連と継続性を有する同一の国家であるロシア連邦との間で継続されることとなった。

92年1月、モスクワで開催された中東和平多国間協議に参加した渡辺外務大臣は、コズィレフ外相と会談を行い、2月に平和条約作業グループ、3月に外相会談をそれぞれ開催することが合意された。しかし、訪露中の渡辺外務大臣とエリツィン大統領の会談は、先方の事情により実現しなかった。

92年1月、国連安全保障理事会首脳会議に出席した宮澤総理大臣はニュー・ヨークにおいてエリツィン大統領と会談を行い、9月中旬の同大統領の訪日が合意された。

92年2月、モスクワで日露間における最初の平和条約作業グループが開催され、双方は、従来日ソ間で行われてきた作業グループの実績を基礎に、「法と正義」の原則に基づく領土問題の解決と平和条約の締結に関わる問題の協議が正式に開始された。

92年3月にはコズィレフ外相が訪日し、第1回日露外相間協議が行われ、外相間定期協議の少なくとも年1回の開催が合意されるとともに、北方四島との交流の4月開始、領土問題の歴史に関する共同資料集の作成が合意された。

92年4月以降、北方四島との交流枠組みに従った相互訪問が開始され、92年を通じ、四島側より4回、日本側より3回の訪問が実現した。この結果、北方領土に居住するロシア人との間で初めて率直な対話が実現し、これらの住民の不安の解消と日本の基本的立場への理解の増進という面で成果を挙げてきている。また、初めての試みとして、日本側報道関係者による北方四島の取材週間が2回実現した。

92年5月には渡辺外務大臣がモスクワを訪問し、コズィレフ外相との間で第2回外相間協議が行われ、9月の日露首脳会談開催を念頭に双方の協議が継続された。また、渡辺外務大臣はエリツィン大統領と会談を行い、大統領より北方四島駐留軍の近い将来における全面撤退が初めて表明されたほか、大統領訪日の具体的日程が9月14日、15日の両日に確定された。この他、渡辺外務大臣は、ルツコイ副大統領とも会談を行った。

日露外相会談(92年5月)

92年7月には、第2回平和条約作業グループが東京で開催され、ミュンヘン・サミット政治宣言、北方四島駐留軍の撤退、北方四島との交流の進捗状況等につきやりとりが行われたほか、9月の首脳会談の日程の詳細、諸文書の作成等に関し事務的な作業が継続された。

この間、ロシア国内においては北方領土問題をめぐる議論が先鋭化し、7月末にはロシア最高会議において公聴会が開催されるに至った。公聴会においては種々の方面から返還反対論が展開されたのに対し、ロシア外務省を中心とする陣営より、日本との間で近年蓄積されてきた一連の共通認識をも踏まえつつ、「法と正義」の立場より反論がなされた。

92年8月、通常の外交ルートとは別の形で、ロシアよりボルトラーニン副首相、ペトロフ大統領府長官が相次いで来日し、宮澤総理大臣及び渡辺外務大臣と会談を行う中で、北方領土問題についても話し合われた。

92年9月初め、渡辺外務大臣は再びモスクワを訪問し、コズィレフ外相との間で第3回外相間協議を行って、9月中旬のエリツィン大統領訪日前の最終準備を行った。渡辺外務大臣より、拡大均衡の考え方、四島返還の原則の確認と実際の返還の条件・時期に関する柔軟な対応等、日本の基本的な考え方を改めて説明しつつ、訪日時の大統領の政治的決断を求めたのに対し、コズィレフ外相は、「法と正義」、「戦勝国・戦敗国の区別の克服」等の原則を繰り返しつつも、経済その他の協力が優先度を持つ旨を強調した。渡辺外務大臣はまた、ブルブリス国務長官・訪日準備委員長及びエリツィン大統領とも会談を行った。エリツィン大統領は、12の考え方を用意している旨述べつつも、右の内容は東京における宮澤総理大臣との会談においてはじめて明らかにするとし、また、日本の対露支援の実施の遅れ、領土問題に関する「日本側の圧力」につき指摘を行った。

訪日開始4日前の9月9日夜、エリツィン大統領は宮澤総理大臣に対し電話にて、同日、最高会議、政府、安全保障会議の会合における議論の結果、訪日の延期を決定した旨の連絡があった。この電話会談の中で、エリツィン大統領は、延期の決定が専らロシア側の事情によるものであり、日本側に対し一切クレームはないことを明確に述べた。

92年9月23日、第47回国連総会に出席した渡辺外務大臣は、二ュー・ヨークにおいてコズィレフ外相と会談した。この会談は、エリツィン大統領訪日延期後の両国関係の仕切り直しとして位置付けられるものであり、次官級協議の早期開催、領土問題の歴史に関する共同作成資料集の発表等につき合意がなされた。

91年8月のクーデター未遂事件の際にエリツィン率いる改革派が勝利をおさめ、市場経済化、民主化を目指す改革が本格化し、外交面においても「法と正義」に基づく外交の推進が提唱されるに至った。これを受け世界各国は、このような改革努力を支援することは重要な国際的責任であるとの認識に立ち、各々の事情を踏まえ支援を行ってきた。そして、日本は、このようなソ連の改革への動きに応え、10月、25億ドルからなる支援策を決定した。

米国は、91年12月のプリンストン大学におけるベーカー国務長官(当時)のスピーチをもって対旧ソ連諸国支援について積極姿勢を打ち出し、翌年1月にはワシントンにおいて旧ソ連支援調整国際会議を開催した。この会議において技術支援、医療、食糧、エネルギー及びシェルターの5つのワーキング・グループが発足し、支援の調整にあたった。5月にはリスボンにおいて第2回会議が欧州共同体(EC)の主催で開催された。さらに、10月、日本は、東京において渡辺外務大臣の議長の下、旧ソ連諸国を含む70か国と19の国際機関の参加を得て第3回会議を開催し、ワシントン会議以降のプロセスを総括するとともに、今後は世銀を中心とする協議グループを通じ国別に調整していくとの方向が確認された。

92年7月のミュンヘン・サミットにおいては、サミットに続きG7プラス1の形で先進7か国首脳とエリツィン大統領との協議が行われ、旧ソ連諸国支援問題が主要なテーマの一つとなった。サミットに先立ち4月に国際収支支援と通貨安定化基金を内容とする240億ドルの支援策が公表され、サミットにおいてはこの支援策を3段階に分けて実施していくとのアプローチが示された。8月には、国際通貨基金(IMF)の融資が行われ、その第1段階は実施されたが、改革プログラムについてのIMFとの合意が整わず、それ以降が実施できずにいる。

日本は、ロシアをはじめとする旧ソ連諸国の改革を支援するとの立場から支援策を講じてきているが、次のように整理することができる。

第1に技術的支援である。日本は旧ソ連諸国の市場経済への円滑な推進を促すとの観点から、研修員の受け入れ、専門家の派遣等を積極的に実施している。(91年度は約130名の研修員を受入れ、92年度も91年度の経験を踏まえ研修生受入れを実施。)また、92年7月には原子力発電所の安全確保のため、10年間で1,000名の研修員招へいを含む2,500万ドルに上る支援を今後実施していくことを決定した。

第2に緊急人道支援である。旧ソ連邦諸国においては市場経済への移行の過程において、医薬品や食糧の不足が深刻化しており、日本は人道的観点より緊急支援を積極的に実施している。無償資金協力の分野では90年12月に10億円、92年1月には65億円相当のを食糧や医薬品等の供与を決定し、日本赤十字社の協力を得てこれを円滑に実施した。さらに、92年10月、旧ソ連支援東京会議に際しては、渡辺大臣は1億ドルの緊急人道支援を発表した。

有償資金協力の分野では90年12月に発表した食糧・医薬品等のための1億ドルの日本輸出入銀行(輸銀)融資については、92年9月に日露両国政府間で関連文書の交換が行われた。前述の91年10月に決定された25億ドルの支援策には食糧、医薬品及び輸送手段等のための5億ドルの輸銀融資が含まれている。

第3に貿易経済活動の円滑化の支援である。日本と旧ソ連諸国との間の貿易経済活動がロシア国内の経済的混乱のため極端に落ち込んでいることに鑑みて、上記25億ドルの支援策の枠組みの中で18億ドルの貿易保険引き受け及び2億ドルの輸銀信用供与を行う用意がある旨を表明した。この18億ドルのうち、極東地域を中心に付保済みの投資保険のほか、92年9月には天然ガス・プロジェクト関連の7億ドルの貿易保険の付保を決定した。

以上のような二国間ベースでの支援のほか、日本は国際社会とも協調しつつ適切な協力を推進している。また、旧ソ連諸国の大量破壊兵器関連の科学者・技術者の流出防止を目的とする国際科学技術センターの活動のための2,000万ドルの拠出を決定している。

91年の日ソ貿易は、ソ連の日本企業に対する輸入代金決済遅延問題、ソ連国内における市場経済移行に向けての改革に伴う経済的混乱(主要外貨獲得源である石油生産の減少、対外累積債務問題の深刻化等)等の影響を受け、対ソ輸出が対前年比17.5%減の21.14億ドルと前年に引き続き大幅に減少し、対ソ輸入も対前年比1.0%減の33.17億ドルと振るわず、往復で対前年比8.1%減の54.31億ドルと2年連続で減少した。その結果、貿易収支は、昨年に引き続き約12億ドルという大幅な日本側の入超となっている。なお、経済協力開発機構(OECD)の統計によれば、91年のソ連の対先進資本主義諸国貿易において日本は、ドイツ、イタリアに次いで第3位の地位を占めている。

92年1~11月期の対露貿易は、対露輸出が約10.5億ドル、対露輸入が約20.4億ドルであり、往復で約31億ドルである。

なお、89年秋以降顕在化したソ連の日本企業に対する輸入代金決済遅延問題は、引き続き日本と旧ソ連諸国との間の貿易拡大の阻害要因となっており、92年8月末現在、日本の大手15商社・企業に対する遅延総額は、欧州にある日本法人の抱える債権も含め約15億ドルに上る。

旧ソ連に対する直接投資については、92年4月現在のロシア側資料によれば、ロシア国内では約60件の日露合弁企業が登録されている模様である。

92年の日露双方の200海里水域での相手国の漁獲を決めるいわゆる日露200海里交渉は、91年12月からモスクワで開催された。また、93年の日露200海里交渉は、92年12月から東京で開催された。

日本の周辺水域を回遊するロシア系さけ・ますの保存及び管理についての協力等に関するいわゆる日露さけ・ます交渉は、92年3月から東京で開催された。

なお、92年2月に「北太平洋における溯河性魚類の系群の保存のための条約」が、日本、米国、カナダ及びロシアの間で署名された(93年2月発効)。この条約によって、北太平洋の距岸200海里以遠の公海水域における溯

当初91年秋に予定されていた日ソ科学技術委員会は、ソ連崩壊への混乱の中で開催されなかった。

なお、チェルノブイリ原発事故の影響緩和のための協力として、91年4月の協力覚書に基づき、10月にはウクライナ及びベラルーシの専門家を含むソ連側専門家10名を招へいし、東京にて日ソ専門家会議を開催した。また、92年10月に我が国より8名の放射線医療関係専門家をロシア、ウクライナ及びベラルーシの3被災国に派遣し、各国の現状調査及び日本からの協力の対応につき調査を行った。

文化交流の拡大を通じロシア国民の対日理解を促進することは、今後の日露間の関係発展に極めて重要との観点から、ロシア、とりわけ日本に近い極東地方を日本の文化交流政策の当面の最重点地域の一つと位置付けている。

92年4月、日本・ロシア極東交流協議会が日露間の交流活発化を目指し、東京において日本側の政府、地方自治体、民間関係者の参加の下発足し、また7月にはロシア側にも同様な組織が極東3地方政府を中心に発足した。これを受け、10月には日露合同の協議会が開催され、両協議会の活動を調整するため、具体的方策につき意見交換を行うなど、交流拡大の気運は高まりを見せている。

92年度には、モスクワにおいて例年行なわれている日本文化週間に加え、ユジノサハリンスク及びウラジオストクにおいても各種行事を組み合わせた大規模な日本週間が開催され大好評を博した。

また、急速に高まっている日本語学習熱に対応するために、日本語教育専門家を派遣しているほか、教材・図書の寄贈、日本研究拠点機関助成、さらには、日本のテレビ番組(NHK番組及びアニメ「ドラえもん」)及び映画の放映等にも重点を置きつつ各種の文化交流事業を行っている。

北方四島への墓参については、ソ連(ロシア)政府との協議の結果対象地等に関する日本側の要望が全て満たされ、90年に引き続き91年8月、92年8月から9月と3年連続で択捉島を含む4島への墓参が実現した。

91年4月のゴルバチョフ大統領来日時に締結された捕虜収容所に収容されていた者に関する協定に従い、旧ソ連諸国における政府(厚生省)の遺骨収集作業が本格的に実施されるようになった。これまでに91年10月及び92年7月から8月にチタ州、92年7月から8月にマガダン州、92年8月から9月にイルクーツク州、92年9月にハバロフスク地方、そして92年10月に沿海地方において計905柱の遺骨が収集された。