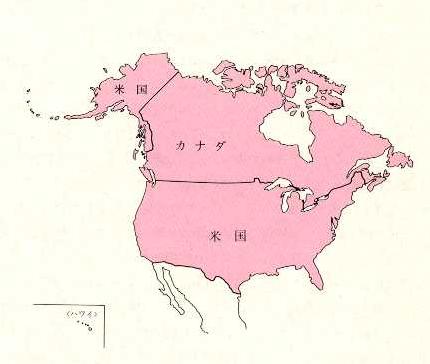

第1項 米 国

1. 内 政

(1) 大統領選挙への始動とブッシュ大統領への支持のかげり

91年後半に入り、92年秋の大統領選挙に向けた動きが除々に活発化した。湾岸危機の終わりには90%に達したブッシュ大統領の支持率は、その後低下しながらも他の大統領の同時期と比べれば高率で推移し、91年夏の段階では、再選が確実視されるほどであった。そのため、91年4月に出馬表明したソンガス元上院議員を除き、民主党側の候補者の出足は遅かった。9月になってケリー、ハーキン両上院議員、ワイルダー・ヴァージニア州知事が、また10月にはクリントン・アーカンソー州知事、ブラウン元カリフォルニア州知事が出馬を表明した。

しかし、湾岸危機の記憶が遠のくにつれ、国民の間に、景気の先行きへの不安が増し、また所得の不均衡の拡大や実質生活水準の低下も議論されるにいたり、ブッシュ政権への不満が高まっていった。

こうした国民の不満が集約されて現われたのが、11月にペンシルヴァニア州で行われた特別選挙であった。事故死したハインツ上院議員(共和党)の後任を選出するこの選挙において、ブッシュ政権は前ペンシルヴァニア州知事でもあるソーンバーグ司法長官を立てて万全を期したが、国内経済問題や医療保険問題を争点に争った民主党の候補に、当初40%以上もあった支持率の差を覆されて敗北を喫した。

直後に、ブッシュ大統領は11月に予定されていた訪日を含むアジア訪問の延期を発表した。しかしこれは、かえって政権の動揺を露呈することになった。その後、ブッシュ政権は、国内経済状況の悪化を認め、また、ブッシュ大統領のアジア訪問を91年末から92年初めにかけて行うこととなったが、このアジア歴訪は「雇用」を強く意識したものとなった。しかし、ブッシュ政権が経済問題に効果的に対処していないとの国民の不満は根強く、一般教書演説における経済施策の発表も、こうした流れを変えられなかった。さらに4月末から5月にかけてのいわゆるロス暴動(交通違反を犯した黒人に暴行を働いた警察官に対する無罪判決に端を発する暴動)は、人種、貧困、犯罪、荒廃する都市の問題等米国の抱える問題を浮かび上がらせる結果となった。

冷戦後の初の大統領を選ぶこの選挙は、92年2月の予備選挙から始まった。この選挙の底流には、景気不振を背景として、国民の現状への不満と政治不信があった。

半年にわたる予備選挙の結果、ブッシュ大統領が共和党の、また、クリントン・アーカンソー州知事が民主党の候補者に選出されたが、それぞれの指名に至る過程は平たんではなかった。ブッシュ大統領は、党内から「米国第一主義」を主張する保守派のブキャナン氏の挑戦を受け、保守寄りの姿勢を強めることを余儀なくされた。また、クリントン候補も徴兵回避問題や醜聞等で困難な闘いを強いられた。

今回の選挙の特筆すべき特徴の一つは、テキサス州の実業家ペロー氏の存在であった。ペロー氏は3月に関心表明をしてから人気が高まったが、7月にはいったん不出馬を表明し、選挙終盤に至るまで出馬を決定しなかった。しかし、既存の政治体制からの脱却を訴えるぺロー氏の主張に共感する支持者の運動は全国的な広がりを見せ、ブッシュ、クリントン両候補にとっても無視できない存在となった。なお、民主党大会におけるクリントン候補の指名にタイミングをあわせたペロー候補の不出馬宣言が、クリントン候補に勢いをつけたことは否定できない。

こうした中、クリントン陣営は着実な選挙運動を展開し、7月の民主党全国大会以降、常にブッシュ陣営をリードし続けた。ブッシュ大統領も、8月の共和党大会、9、10月のテレビ討論会などを通じ挽回を図ったが、支持率の差を縮めることはできなかった。

11月に行われた大統領選挙においては、クリントン候補は32州とコロンビア特別区を制し、その得票率は43%でブッシュ大統領との差は約5%であった。ぺロー氏は19%と第3の候補者としては近年にない高い支持を得た。投票率は、前回をおよそ5%上回る55%であった。

クリントン候補が勝利した理由としては、様々な要因が挙げられる。まず、経済成長が年率にして1%強と低迷し、失業率も7%半ばと高止まりするなど、国内経済の不振が現職大統領に不利に働いた。また、共和党にとっては、冷戦が終り、共産主義の脅威がなくなったために、党の結束を支える柱の1つがなくなったという要素もある。従来の公約を破棄し、90年の財政合意で増税を認めたことへの保守派の不満を背景に、ブッシュ大統領が8月の党大会で保守寄りの姿勢を余儀なくされたことなどは、党内の結束のほころびを物語っている。

他方、クリントン候補は、共和党政権を批判する一方、「変革」と「国民第一主義」のスローガンの下で、社会基盤、研究開発や教育への「投資」を通じた国内経済の再活性化を訴え、多くの有権者の共感を得た。

また、大統領候補の可能性も指摘されていた同世代のゴア上院議員を副大統領候補に指名して世代交代を訴えたこと、民主党が7月の党大会で12年ぶりの政権奪回をめざして近年にない結束を示したこと、巧みな選挙運営を展開したことなども勝因として挙げられている。

大統領選挙と同時に行われた上下両院議員選挙においても、国民の政治不信の深まりが色濃く反映された。特に下院の銀行から連邦議員が残高を超える不良小切手を振出していた問題との関連では、92年春に300人以上の関係議員の名前が発表され、今回の選挙の基調とも言える「反現職」ムードの盛り上がりの大きな要因となった。また、妊娠中絶権をめぐる論議やトマス連邦最高裁判事指名承認審議における性的嫌がらせの問題等が女性有権者の投票行動に影響を与えたことも無視できない。

結果は、上院では、定員100議席のうち35議席が改選され、12月に行われた1議席の特別選挙の結果と併せ、結局、民主、共和両党の勢力分野自体に変化はなかった。しかし、女性議員が6名と一挙に3倍に増加し、初の女性アフリカ系議員が誕生したこと、及びネイティヴ・アメリカンが約60年振りに当選したことが特筆される。

全435議席が改選された下院議員選挙においては、上述の「反現職」ムードに加え、90年国勢調査に基づき議席定数の是正と選挙区割りの変更が行われたこともあり、不出馬議員は66名と戦後最高を数え、全体のおよそ4分の1に当たる110名の新人議員が誕生した。下院で100名以上の新人議員が当選したのは、1948年に118名当選して以来の44年ぶりのことである。また、今回は女性を含むマイノリティー議員が躍進したことも注目された。なお、政党別の勢力分野については、共和党が10議席増、民主党が10議席減という結果となった。

クリントン新大統領は、選挙後、政権移行委員会を発足させ、12月には主要人事の発表を開始するなど、93年1月の新政権発足に向けた準備を進めていった。92年中においては、政策面で特段の具体的動きは見られなかったが、12月に各界の代表300名余りをリトル・ロックに集め、大規模な経済会議を開催したこと、政権移行委員会や新政権の関係者に適用される厳しい倫理規範を発表したことなどは、選挙戦中の有権者の関心に積極的に応えようとする動きとして注目される。

今回の大統領選挙の主要な争点が国内経済の立て直しに集中したことにも示されるとおり、国内経済の現状に対するいらだちと将来への不安が米国国民の間に強まっている。米国経済は92年第3四半期には実質GDP3.4%の成長率を示し回復のきざしをみせているが、その回復のテンポが力強く持続していくかを見極めるにはもう少し時間がかかろう。その一方で、失業率も夏以降低下傾向にはあるが92年12月現在で7.3%と依然高い水準にある。さらに、貿易赤字も近年改善しつつはあったものの、92年には再び増加傾向に転じている。こうした米国経済の停滞の要因としては循環的要因に加え80年代に進行した政府、企業、家計の債務依存体質、金融部門の資産内容の悪化等の構造的な問題を挙げることができる。

米国経済を立て直す上で最も困難な障害の一つとなっている財政赤字は、グラム・ラドマン法や90年の財政合意にもかかわらず拡大の一途をたどり、92年度には2,902億ドルと過去最大の規模になった。この点については、米国政府自身も財政赤字削減努力の必要性を表明し、日本も92年1月のブッシュ大統領訪日、日米構造問題協議等を通じて機会をとらえて重ねて指摘しているところである。しかし、当面の景気回復という課題を抱えるクリントン新政権下においては、その経済運営(財政再建重視型か景気刺激重視型か)によって財政赤字削減の様相は大きく左右されることとなろう。いずれにしても大統領選挙中にクリントン新大統領が示した、歳出削減、富裕層への公正な課税、医療・保険費の抑制等を含む財政再建への諸方策が実効ある形で実施されていくことが望まれる。

また、貿易赤字は91年には654億ドルとなり4年連続で減少したが、92年は国内の景気回復の兆しに伴い輸入が増加する傾向にある一方で、日本、欧州共同体(EC)向けをはじめとする輸出が伸び悩んでおり、11月までの累計で対前年比20%以上の増加となった。米国の貿易赤字の要因についてはマクロ要因も含め種々の議論があろうが、その根本的な要因の一つに米国産業の競争力の低下が挙げられる。クリントン新大統領も「国民第一主義」(PUTTING PEOPLE FIRST)を掲げ、人的資本の再構築を主軸とした競争力回復の重要性を訴えており、教育改革、労働者の教育及び訓練、社会資本の整備、民間研究開発の奨励等の中・長期的視野に立った政策をとることを選挙中に明らかにしている。

クリントン新政権のもと米国は財政赤字削減、競争力強化をはじめとする課題に積極的に取り組む姿勢を見せており、国内経済を再生への軌道にのせることが新政権の課題となろう。

(1) ソ連崩壊後の新たな世界秩序を求めて

91年12月のソ連の崩壊は、ソ連封じ込めを基調とした戦後の米国外交にも終止符を打つものとなった。そうした中で明らかにされたのが「集団的関与(コレクティヴ・エンゲイジメント)」(92年2月の上院外交委員会におけるベーカー国務長官の証言)の概念である。同盟・友好国と協力しながら冷戦後の諸課題に対処しようとするこの構想は、冷戦後の米国外交の方向性を示すものとして注目を集めた。ベーカー長官によれば、この構想を具体化したものとしては、欧州安全保障・協力会議(CSCE)、中東和平会議、国連安全保障理事会首脳会議、旧ソ連支援調整国際会議などが挙げられ、中でも旧ソ連支援調整国際会議については、これを民主主義と市場経済への移行を助ける新たな連合と位置づけ、積極的に開催の音頭をとった。

しかし冷戦の終焉や湾岸戦争の勝利による対外的脅威の後退は、米国世論の関心を、山積する国内問題に向けさせることとなり、世論は外交よりは国内問題を優先すべきであるという内向きなものとなった。加えて、ブッシュ政権の外交の推進役のベーカー国務長官が92年夏にホワイトハウス入りしたことから、この年の外交は、対露関係や中東和平会議の推進等を除き、総じて動きの少ないものとなった。

ソ連崩壊直前の91年12月、ベーカー国務長官は、プリンストン大学における演説の中で、ソ連(当時)を「冷戦の終焉におけるパートナー」と位置づけ、同国を自由と民主主義という名の山頂まで引き上げなければならないとの認識を表明した。こうした認識の下に、ソ連の崩壊以降は、ロシアのエリツィン政権による諸改革を支援しつつ、同大統領との2度の首脳会談を通じて、政治、安全保障、経済の各分野で同政権とのパートナーシップを確立することに努力がはらわれた。

特に6月の首脳会談では、(あ)戦略核弾頭の大幅削減について合意し、(い)両国の新たな関係構築をうたった「パートナーシップと友好のための憲章」(通称ワシントン憲章)等の諸宣言、諸条約に署名し、さらには(う)第2次大戦以降の戦争捕虜の行方について合同調査を行うことで合意する等、多くの成果がみられた。中でも安全保障の分野で、両首脳が、戦略兵器削減条約(START)の目標を大幅に上回る削減で合意に達したことは、「核の悪夢が我々や我々の子孫から遠のいていく」(ブッシュ大統領)、「米露間の政治・経済関係の根本的な変化を示すもの」(エリツィン大統領)とも言え、画期的成果と位置づけられた。またソ連弾道ミサイルによる攻撃を念頭に置いたかつての戦略防衛構想(SDI)の代わりに、より限定的なミサイル攻撃から米国やその同盟国を守ることを目的として計画されたGPALS構想についても、同盟諸国等と協力して検討していくことで合意をみた。

ブッシュ政権は、湾岸戦争の勝利や冷戦の終焉を、外交上の大きな成果と位置づけて大統領選挙に臨んだが、世論の関心が専ら国内問題に向けられたため、これを勝利のための決定打とすることができずクリントン候補に敗北した。

(1) は じ め に

91年末から92年にかけて、日米関係は、様々な意味で一つの節目を迎えた。すなわち、真珠湾50周年、沖縄返還20周年は、第2次世界大戦から戦後にかけての両国の歩みを回顧する機会を提供し、92年1月のブッシュ大統領訪日時に発出された「日米グローバル・パートナーシップに関する東京宣言」とその行動計画は、今後の日米関係の一つの指針を示した。

一方で、この時期、日米双方の世論の相手に対する見方は厳しさを増した。米国においては、大統領選挙のために米国議会における目立った対日批判は少なかったが、後述のバイ・アメリカン運動に見られるように、一般市民レベルでの対日感情は厳しさを増している。また、日本においても、米国の圧力に対する反発や、ロス暴動に示された米国国内問題の深刻さを見て米国社会への失望感が重なり、米国軽視の風潮が次第に広まりつつある。

91年12月の真珠湾50周年記念式典は、戦後の日米関係の歩みを回顧し、将来への発展の契機を提供する機会となった。特に、ブッシュ大統領は、アリゾナ記念館での演説の中で、日米両国が大戦中の敵対関係を過去のものとして乗り越え、将来に向けて協力していくことの重要性を強調し、日本政府もこのような大統領の発言を歓迎した。

92年1月初めには、ブッシュ大統領夫妻が国賓として訪日した。これは、91年11月下旬に予定されていた訪問が延期されたものであったが、この訪問を通じても、将来志向の日米関係の重要性が強調された。日米首脳会談の後で、両国首脳は、「日米グローバル・パートナーシップに関する東京宣言」とその行動計画を発表し、世界の平和と繁栄のため両国が共有する責任を確認し、今後の協力の具体的指針を示した。

残念ながらこの後、米国内において、ブッシュ大統領の訪日が失敗として決めつけられ、また日本側要人の発言を契機として、日本製品を標的としたバイ・アメリカン運動が起きた。また、ヘイト・クライムと称された在米日本人、日系人あるいはアジア人に対する攻撃も若干ながら見られた。

92年5月に当時の米国政府関係者を招いて行われた沖縄返還20周年記念諸行事は、施政権の平和的な返還という歴史的にもあまり類を見ない事業の意義、特にそこに示された米国の対日関係重視の姿勢、米国国民の友情を日本国民に改めて思いおこさせる好機となった。

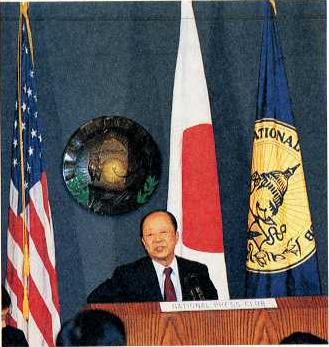

ナショナル・プレス・クラブで演説する宮澤総理大臣(92年7月)

92年7月、宮澤総理大臣はミュンヘン・サミット出席の途次に訪米して日米首脳会談を行い、サミットに向けた実質的な意見交換を行うとともに、ブッシュ大統領との個人的な親交を深めた。また、宮澤総理大臣は、ナショナル・プレス・クラブで演説し、アジア・太平洋地域の安全保障に係る「二本立ての取組(トゥー・トラック・アプローチ)」をはじめとするこの地域に対する日本の政策を明らかにした。

夏以降は、米国の大統領選挙が本格化したこともあり、日米関係は平穏に推移した。上述の通り、大統領選は米国内の経済・社会問題を争点として争われ、日米関係が争点となることはなかった。

92年11月の大統領選挙の結果、クリントン・アーカンソー州知事が新大統領に当選した。クリントン新大統領は、アーカンソー州知事時代に3度訪日するなど、日本への関心も深く、新政権の対外関係において対日関係を重視する意向を表明している。

クリントン新政権の誕生は冷戦後の新しい日米協力関係の始まりを意味するものであり、この政権との間で、転換期の世界における共通の課題のための日米協力を深めていくことが93年における日本外交の主要課題の一つとなろう。

日米経済関係においては、相互依存関係の一層の深化が見られるとともに、世界経済の中で大きな地位を占める日米両国が協調して世界経済の安定的な発展にあたるべきであるとの基本的な認識が一層深まってきている。

こうした経済分野における政策協調の重要性を改めて確認したのが92年1月のブッシュ大統領の訪日であった。この時日米両首脳は、「日米グローバル・パートナーシップに関する東京宣言」を始めとする一連の文書を発表した。これらの文書において両国は、世界経済に関する特別の責任を負うことを明言し、かつ相互に市場の開放性を強め保護主義に対抗する決意をうたっている。さらに、ウルグァイ・ラウンドの成功や日米経済関係の円滑な運営へ向けて進めるべき努力や具体策も提示された。その後の日米経済関係は基本的にこの東京宣言に沿って運営されてきた。

92年6月末の宮澤総理大臣の訪米に際しては、ブッシュ大統領との間で、ミュンヘン・サミットへ向けて経済分野における日米グローバル・パートナーシップの再確認が行われ、日本については、財政政策の発動を含めた種々の方策による持続的成長の達成や内需主導型の経済の定着、また米国についてはその競争力の強化、財政赤字削減等マクロ経済分野での適切な経済運営への取組への意欲が表明された。

日米間の緊密な相互依存関係を背景として、相互の経済の構造的な要因まで踏み込んで議論するという日米構造問題協議(SII)は、日米経済関係の良好な運営を確保するための協議の場として大きな役割を果たしてきた。7月末には、東京宣言やその行動計画によって打ち出されたSII再活性化の方針を受けて、第2回年次報告が取りまとめられた。この中で両国は、新たな措置も含めた構造改革への取組を明らかにしている。この取組を通じ、日米経済関係がより調和のとれたものとなることが期待されている。なお、SIIにおいては、当初より米国においては財政赤字の削減、労働力の教育・訓練等を通じた競争力強化が、また日本においては系列・排他的取引慣行や政府規制の分野で日本市場の透明性や公正性、競争環境の整備を一層進めていくことが重要な課題となってきたが、日本側が措置の進展において具体的な成果を挙げているのに比べ、米国側では92年度の財政赤字が史上最高を記録するなど、必ずしも措置が実施されていないのではないかという指摘もなされている。かかる観点から今後一層の米国の努力が望まれている。

このような日米経済関係における相互依存関係の深化の中で、幾つかの分野における米国産業競争力の相対的低下と大幅な対日貿易不均衡を背景として、個別分野での日米間の摩擦や米国における保護主義的な動きも見られた。例えば、自動車及び自動車部品問題はブッシュ大統領訪日の際の一つの大きな課題であった。この問題は、中・長期的な観点からの産業間の協力を中心として解決が図られたが、このような解決の手法は、管理貿易的な手法ではないか、あるいは真に米国産業の強化にはつながらないのではないかといった批判的な見方を内外に生じせしめた。一方で、米国内ではバイ・アメリカン運動や議会における保護主義的な法案の提出といった動きも見られた。

バイ・アメリカン運動を中心とする米国の経済的愛国主義は、92年の第1四半期に地方にまで広がり、かつ大きな盛り上がりを見せたが、大統領選挙が終盤を迎えた92年後半には沈静化するに至った。この背景には、米国経済の抱える問題は他国のせいにするのではなく、何よりも米国自身が解決しなければならないとする冷静な米国国民の認識が広がったことがある。大統領選挙においてもクリントン新大統領は、日米間の貿易不均衡の4分の3は米国自身の問題であると主張し、米国国民に奮起を促したことは記憶に留められるべきである。また、102議会における保護主義的な動きは、スーパー301条の復活や対米自動車輸出規制を義務付ける等の種々の法案の提出という現象で見られた。しかしながら、日本を始めとする関係国政府の働きかけもあり、自動車ラベリング法案(主要部品の原産地表示の義務付け)を除いてはいずれの法案も大統領の拒否権の発動や両院での協議の過程で葬り去られた。

92年12月には、米国、カナダ、メキシコの3か国の間で北米自由貿易協定(NAFTA)が調印された(第2章第1節第8項参照)。

大統領選挙の結果、93年1月にはクリントン新政権が発足した。経済面で新たな時代の要請に応じたパートナーシップが求められる。日米が共同で新たな経済システムを構築し、両国関係を円滑に進めるためにも、日米それぞれが抱える国内問題について相手国の指摘や外圧を待つまでもなく、自ら積極的に対処していくことが重要である。同時に表面的な出来事やそれを報じる一部マスコミの過剰反応に目を奪われるあまり、両国間の基本的に緊密な経済関係、相互依存の深まりを否定するかの如く感情的な対応をすることを慎むことも不可欠である。

確かに、日米経済関係の進展によって、両国間で生じる摩擦が経済的次元に限らず、文化的、心理的次元にまで及びつつある。このことは日本国内において対米関係を見るムードが「嫌米」と表現されることにも見られている。しかし日米両国民が、貿易・金融分野のみならず、投資や技術協力といった分野における相互依存関係の着実な深まりといった現実を見据えて、建設的かつ冷静に対応していくことによってのみ両国の経済関係を健全で協力的、競争的かつ開放的に保ち続けることが可能なのである。通商法301条に代表されるような、米国の一方的措置は両国間の問題を何ら解決しない。日米両国が良好な経済関係を発展させていくことは両国民にとってのみならず、世界全体の経済の安定的発展にとって重要であることは論をまたない。

(イ) 日米安保体制の意義

今日、現行日米安保条約の締結から既に30年以上が経過しているが、日米安保体制に具現された米国の日本防衛の意思とアジア・太平洋地域における米国の存在は、国際社会が激動する中にあって、日本に平和で安定した国際環境をもたらしてきた。

ソ連の崩壊により東西冷戦は名実ともに終焉したが、東西冷戦後も、日米安保体制は日本の平和と安全にとり不可欠である。すなわち、冷戦は終わり、軍備管理・軍縮の努力も進められているが、国際社会は不確実性に富み、局地的には不安定性を高めている。また、ロシアや中国の核保有も続いている。このような中で、必要最小限の防衛力を保持することとしている日本が、引き続き平和と繁栄を享受していくためには、今後とも日米安保条約に基づく米国の抑止力が必要である。また、アジア・太平洋地域における米国の存在は、この地域の安定材料となっているが、日米安保体制は、この米国の存在を確保し、アジア・太平洋地域の平和と繁栄を促進するための不可欠な手段となっている。さらに、日米安保体制は、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないという日本の基本的立場に信頼性を与える結果も生んでいる。

日本には、日米安保条約に基づいて、日本の安全及び極東における国際の平和と安全のために、おおむね45,000名から48,000名の米軍が駐留している。この駐留にかかる諸経費の負担について、日本は、自主的にできる限りの努力を行ってきている。

具体的には、政府は、在日米軍の施設及び区域について、隊舎や住宅の建設等を行い、米国側に提供してきている。また、在日米軍日本人従業員の労務費については、91年には在日米軍駐留経費特別協定を締結し、91年度から始まる5年間を経て、米側が現在負担している在日米軍従業員の基本給等及び光熱水料等を日本側が100%まで負担できることとした。95年度末に在日米軍従業員の基本給等及び光熱水料等のすべてを日本側が負担する場合には、日本は、在日米軍駐留経費の総額の約50%を負担することになると見込まれる(注1)。日本は、92年度において在日米軍駐留経費として約5,177億円(注2)を負担している。この日本側の努力は、米国政府の高く評価するところとなっており、米国が厳しい財政事情の下で国防費についても削減傾向にある中で、日本が在日米軍駐留経費の負担等の努力を払っていることは、米軍のこの地域における存在を確保する上でますます重要になってきている。

92年5月、沖縄返還20周年記念式典のために訪日したクウェイル副大統領は、沖縄県民に対するメッセージを発表し、米国が、沖縄の米軍施設・区域の整理統合問題について前向きに取り組んでいくこと等が示された(注3)。

日米安保条約の下、日米両国は相互に協力して各々の防衛力を維持し、発展させることとされており、これまで日本は、防衛力整備のため、米国から技術供与等各種の協力を得ている。近年日本の技術水準が向上してきたこと等の新しい状況を考慮すれば、日本としても、防衛分野における米国との技術の相互交流を図ることが、日米安保体制の効果的な運用を確保する上で極めて重要である。

このような観点から、92年1月のブッシュ大統領訪日の際に日米両首脳が発表した日米グローバル・パートナーシップのための行動計画においては、防衛分野の技術の双方向の移転を一層促進することが確認されている。また、同行動計画においては、日米相互防衛援助協定に基づき、ダクテッドロケット・エンジンの共同研究に関する取極を締結し、ミリ波・赤外線複合シーカー等4分野の防衛技術分野における共同研究についての検討を継続することも確認されている。ダクテッドロケット・エンジン共同研究については、その後92年9月、研究実施のための交換公文が締結され、研究が開始されている。

また、現在進められている航空自衛隊の次期支援戦闘機FS-Xの共同開発は、日米の優れた技術を結集するものであり、日米間の技術交流を推進するものとして極めて大きな意義を有している。今後とも日米の信頼関係に基づき円滑に実施していくことが重要である。

米国は、厳しい財政事情と国際情勢の変化を背景に、東アジア・太平洋地域に配備した米軍について、段階的な調整を行っている。具体的には、アジア・太平洋における前方展開戦略、二国間の安全保障取極を基本的に維持しつつ、戦略情勢を十分見極めながら、90年代の10年間を90年から92年、93年から95年、96年以降の3段階に分けて段階的に米軍の規模の調整を進めており、在日米軍については第1段階において約4,800名が削減された。

しかしながら、米国は、機会あるごとに、同盟国に対するコミットメントは不変であり、米軍の前方展開政策は維持されることを明らかにしてきている。特に、米国は、日米関係が米国のアジア・太平洋地域における戦略の要であると認識しており、92年7月にブッシュ大統領が議会に提出したアジア・太平洋地域の戦略的枠組みに関する報告書においては、第2段階において日本については約700名の削減は行うものの、戦略態勢の基本的変更はほとんど想定していない旨述べられている。

1. 内 政

マルルーニー政権は、長引く不況と憲法改正の失敗により、厳しい状況に立たされている。

マルルーニー首相が就任以来取り組んできた憲法改正問題では、92年8月に連邦及び各州の首相、並びに先住民族代表との間で新憲法改正案が合意された。この合意は、ケベック州のカナダ憲法体制への復帰を目指し、ケベック州を「独特の社会」と明記するとともに、先住民族の自治権の保障、連邦議会の改革等を含む広範な内容のものであった。しかし同年10月に行われた国民投票では、この合意に基づく憲法改正への反対が過半数を占めたため、憲法改正案は廃案となり、憲法改正問題はしばらく棚上げされることとなった。カナダは、英国系カナダ人とフランス系カナダ人、先住民族と移住者、ケベック州の特殊な地位に一般的に理解のある東部カナダと後から連邦に加わり各州の平等を重視する西部カナダ等、様々な「モザイク」から成っているが、憲法改正問題はこうした多元文化国家カナダがこれからも抱える困難な課題と言えよう。

経済面では、国際競争力の強化を目標とし、インフレの抑制、財政赤字の削減、税制改革の実施(財貨・サービス税を91年1月に導入)といった政策を推進している。カナダの高金利政策や最大輸出先の米国経済不振のために、91年は1.5%のマイナス成長を記録した。失業率も、92年に入って10~11%の高い水準で推移している。92年12月にカナダ政府が発表した成長率見通しは、92年約1%、93年約2.5%と年初見通しを下方修正しており、景気回復の足どりは重い。

なお93年中には、88年11月以来5年ぶりに総選挙が実施される予定である。

対外関係では、政治的、経済的、軍事的及び文化的に極めて密接な関係にある米国との関係の維持と強化に重点がおかれた。これまでも、米加首脳同士の間では頻繁に会談や電話会談が行われており、緊密な個人的関係が維持されている。対外経済面では、実施3年目の米加自由貿易協定の円滑な実施に努力する一方、自動車、木材等の個別懸案について米国との協議が行われた。92年8月には新たにカナダ、米国、メキシコの3か国で北米自由貿易協定(NAFTA、94年1月より実施予定)が合意された。

また、カナダは国連、欧州安全保障・協力会議(CSCE)、米州機構(OAS)を初めとする様々な国際機関や多国間協議の場で活躍している。特に国連の平和維持活動(PKO)においては、過去の全てのPKOに参加してきた唯一の国であり、92年にはカンボディア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、アンゴラ等における平和維持活動に参加し、1年間に4,000名以上に及ぶカナダ国防軍を派遣している。他方においては、92年2月に財政上の理由により、北大西洋条約機構(NATO)加盟国として有してきた欧州にある基地が94年までに閉鎖される旨発表されている。

カナダは、近年日本を初めとするアジア・太平洋諸国との関係強化に意欲を示している。特に89年の「太平洋2000年戦略」の発表以降は、この戦略の下で政治家、政府関係者、報道関係者等の交流も拡大されているほか、91年11月には福岡に、また92年11月には名古屋にカナダ領事館が開設された。

91年5月のマルルーニー首相訪日時に両国首相の合意で設立された「日加フォーラム2000」は、政治、経済、国際協力、相互理解の分野において長期的な視野に基づく日加両国のパートナーシップ強化に関する諸提言を、92年12月に両国首脳に提出した。カナダがアジア・太平洋経済協力(APEC)や東南アジア諸国連合(ASEAN)拡大外相会議等を通じてアジア・太平洋地域に知識と関心を有するとともに、NATOやCSCEのメンバーとして欧州とも強い絆を有することを考えると、様々な分野での日加協力の推進は、日本が今後国際社会で一層積極的な役割を果たしていく上でも有益である。

また、カナダとの経済関係は、日本の諸外国との二国間経済関係の中でも安定的かつ均衡した関係にあり、基本的に良好に推移している。91年の日本の対加輸出は73億ドル、同輸入は77億ドルであり、91年度対加直接投資残高は、約65億ドルとなった。

協定締結時における経費に関する予測及び為替相場による。また、米国側は、92米国会計年度国防報告等において、米軍人・軍属への給与を除いた場合には、日本の在日米軍駐留経費負担は約7割になるとの見通しを明らかにしている。 |

|

提供普通財産借上資産額及び厚木基地周辺の防音工事助成関連予算を含む。 |

|

メッセージの中では、沖縄県恩納村にある米軍の都市型訓練施設における訓練を中止し、同施設を撤去することも明らかにされた。なお、同施設は92年7月に撤去が完了した。 |