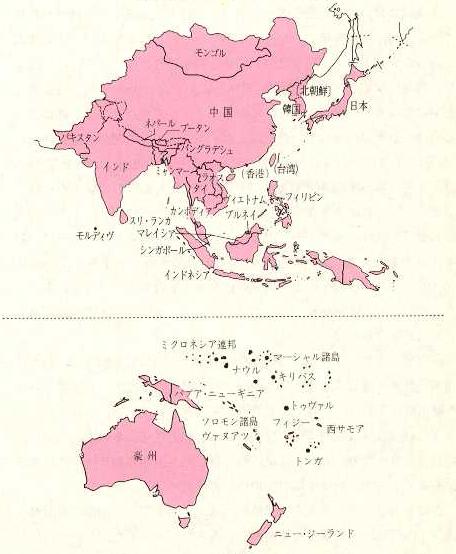

第1節 アジア・太平洋

第1項 地 域 全 般

91年8月のソ連(当時)における保守派のクーデター失敗後、ソ連の共産主義体制が崩壊し、さらには91年末ソ連自体が解体し、東西冷戦は完全に終焉した。この東西冷戦の解消の影響をも受けつつ、アジア・太平洋地域においても、緊張緩和に向けての好ましい幾つかの動きが現れている。例えば、長年にわたり、東南アジアにおける最大の不安定要因であったカンボディア紛争については、91年10月に包括和平合意が成立し、国連カンボディア暫定機構(UNTAC)により93年5月の制憲議会選挙に向けての準備が進められている。また、92年11月には、既に改善に向けて動きが見られていた中国とヴィエトナムとの関係が正常化された。朝鮮半島においても、91年9月に南北朝鮮の国連同時加盟が実現し、92年2月には第6回南北首相会談において、「南北間の和解と不可侵及び交流・協力に関する合意書」及び「朝鮮半島の非核化に関する共同宣言」が採択されるなど、南北関係に一定の進展が見られた。さらに、90年9月の国交正常化以降韓国とロシアとの関係が一層進展しているほか、92年8月に韓国と中国が外交関係を樹立したことが注目される。また、モンゴル、ネパール、バングラデシュ等では民主化と市場経済導入の努力が続けられている。

経済面でもアジア・太平洋地域は、東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国、新興工業国及び地域(NIEs)及び中国沿岸地方を中心に、順調な経済成長を続け、世界で最も活力にあふれる経済地域になっている。着実な経済成長は域内諸国や地域の民生を向上させ、その政治的、社会的な強靭性を高めており、経済活動を通じた各国間の相互依存関係の強化もあいまって、地域全体の安定化に寄与している。

その一方で、アジア・太平洋地域には北方領土問題、朝鮮半島問題、南シナ海問題等の未解決の問題が依然残っている。また、北朝鮮の核兵器開発疑惑はこの地域の安全保障にとって重大な懸念材料となっている。さらに、この地域のロシア軍は、核兵器を含む膨大な戦力が蓄積された状態にあり、軍をめぐる情勢の不透明さもあってこの地域の安全に対する不安定要因となっている。(詳細は、第2章第1節第1項を参照。)

アジア・太平洋地域においては、欧州における状況とは異なり、「法と正義」の原則に基づく外交を推進するとのロシアの公約は残念ながら具体的な成果として大きく実を結ぶに至っていない。北方領土問題が解決され、平和条約の締結を通じ日露関係が完全に正常化されることは、アジア・太平洋地域の将来にとって極めて重要である。

また、この地域には上記のような活力ある経済地域とは反対に、貧困に苦しむ開発途上国も少なくない。日本は、この地域に対して、歴史的、地理的、政治的及び経済的に密接な関係にあることから政府開発援助(ODA)を重点的に供与しており、近年二国間ODAの5~6割がこの地域の開発途上国に向けられている。また、経済的繁栄を促進する上で、多数国間の協力の場であるアジア・太平洋経済協力(APEC)の重要性が高まってきている。このAPECは域外に「開かれた地域協力」を目指すものであり、日本としても発足以来その活動に積極的に参加している。

1. 全 般

東西冷戦の終焉という国際情勢の変化の中で、これまで南北が鋭く対立してきた朝鮮半島においても、南北の国連同時加盟や、南北首相会談の開催及びこの会談における南北基本合意書の採択など、緊張緩和に向けた前向きの動きが見られた。日本は、このような動きを歓迎するとともに、更に促進されるよう北朝鮮への働き掛けを行うなど、環境作りに努めている。しかし、92年12月に予定された第9回南北首相会談の開催が中止になるなど、朝鮮半島の緊張緩和に向けた動きは定着したとは言い難く、また、北朝鮮の核兵器開発疑惑も未だ払拭されるには至っていない。

このような情勢の中にあって、日本は韓国との友好協力関係の維持、強化に努めるとともに、北朝鮮とは、91年1月以来、国交正常化交渉を行っている。

日本の朝鮮半島政策の基本は、自由、民主主義、市場経済という基本的価値を共有する韓国との友好的な協力関係の強化にある。かかる観点から、韓国との間で、個別案件を着実に解決し両国民の相互理解の増進に努めている。92年1月に、宮澤総理大臣が総理就任後初めての外国訪問として韓国を公式訪問し、2回にわたり首脳会談を行ったほか、日本の総理大臣としては初めて韓国国会で政策スピーチを行い、また、韓国の古都慶州を訪問した。さらに、両国首脳が格式にとらわれない形で頻繁に会い、緊密な意思疎通を図るべきとの考えから、虜泰愚大統領が92年11月に非公式に訪日し、変動する北東アジア情勢や、国際情勢、日韓関係のあり方などについて両国首脳の間で率直な意見交換が行われた。

一方、北朝鮮との間では、これまで8回にわたり国交正常化交渉を行ってきている。相互の立場については、より明確になってきているが、未だ大きな前進は見られていない。日本は、日朝国交正常化には、第二次大戦後の不正常な関係を正すという二国間の側面と、国交正常化交渉が朝鮮半島の平和と安定に資するものとなることが重要であるという国際的側面があることを踏まえて、交渉に臨んでいる。しかし、92年11月の第8回会談は、北朝鮮側が事前の合意に反して、李恩恵

(1) 南北朝鮮関係

南北朝鮮は90年9月以来、南北首相会談を開催してきたが、91年9月に国連に同時加盟したのに続き、同年12月の第5回首相会談で、「南北間の和解と不可侵及び交流・協力に関する合意書」(基本合意書)の案文に合意し、署名が行われた。そして、それぞれ国内手続きを経て、92年2月の第6回首相会談でこの合意書が発効した。この合意書は、相手方の体制尊重、武力不使用、現在の休戦状態を平和状態に転換するための努力、人的及び経済的な交流や協力の推進等、包括的かつ前向きな内容となっており、この合意書が採択されたことは、南北朝鮮関係の改善及び朝鮮半島の平和と安定に向けた画期的な出来事と言える。

その後、92年9月の第8回首相会談で分野別の付属合意書が採択された。さらに11月には、合意事項の履行機関となる分野別の共同委員会の第1回会議が開催されることとなっていたが、北朝鮮側が米韓軍事演習の実施を問題にし、そのような状況の下では対話を行うことができないとしたため、結局、共同委員会及び12月に予定された第9回首相会談の開催が中止となった。

南北対話はあくまで両当事者間の問題であり、日本として果たしうる役割には限界がある。しかし、日本は朝鮮半島の平和的統一を望んでおり、こうした観点から、南北対話進展のための環境作りに努力している。例えば、日朝国交正常化交渉の場において、北朝鮮側に対し南北対話の進展を促すなどの働き掛けを行っている。

朝鮮半島情勢の緩和の動きを背景に、朝鮮戦争及び東西の冷戦時代を通じて不正常な関係にあった韓国と中国が、92年8月に外交関係を樹立し、9月には、虜泰愚大統領が中国を訪問した。韓国にとっては、社会主義諸国との関係改善を目指して積極的に推進してきた「北方外交」の総仕上げであり、中国としては、自らの改革・開放政策の一層の進展に資するなどの判断があったものと見られる。韓国と中国の外交関係樹立は、朝鮮半島情勢の変化を象徴する出来事であり、韓国と中国両国だけでなく、東アジアの平和と安定及び繁栄に資することが期待される。

また、韓国はソ連(当時)と90年9月に外交関係を樹立したが、92年11月にエリツィン・ロシア大統領が韓国を訪れ、韓露基本関係条約に署名した。

北朝鮮は、85年に核兵器不拡散条約に加入したが、「在韓米軍の核兵器」(注)撤去、南北同時査察の実施等を条件に、この条約上の義務である国際原子力機関(IAEA)との保障措置協定締結を長年の間引き延ばして来た。また、北朝鮮は大型の原子炉や再処理施設を建設中ではないかとの疑惑が持たれていたため、北朝鮮の核兵器開発に対する国際社会の懸念が高まった。

その後、91年9月のブッシュ大統領の核軍縮イニシアチヴや、12月の虜泰愚大統領の核兵器不在宣言等、米韓両国の一連の建設的措置を背景に、南北朝鮮は、12月末に、再処理施設及びウラン濃縮施設の保有の放棄、南北相互査察の実施等を盛り込んだ「朝鮮半島の非核化に関する共同宣言」に合意し、北朝鮮は、92年4月に保障措置協定を締結するに至った。この協定は締結と同日に発効し、IAEAは、北朝鮮が提出した冒頭報告等に基づき、92年に、5回にわたり特定査察を実施した。また、ブリックスIAEA事務局長が5月に北朝鮮を訪問し、寧辺(ヨンピョン)の核施設等を視察した。

このように、北朝鮮の核兵器開発問題は、最近一定の進展は見られたが、懸念はいまだ払拭されたとは言えない。北朝鮮が寧辺において、完成すれば「再処理施設」といえる大規模な施設を建設中であること、かつ、この施設を用いて既に少量のプルトニウムの抽出に成功したことなど、むしろ北朝鮮の核兵器開発に対する疑念を高めるような事実がブリックスIAEA事務局長の訪問等を通じて明らかになった。また、「朝鮮半島の非核化に関する共同宣言」に基づく南北相互査察についても、実施対象や実施方法に関する南北間の協議が難航し、未だ、査察実施のめどは立っていない。

北朝鮮の核兵器開発問題は、日本及び国際社会の安全保障にとって重大な懸念材料である。日本は、米国、韓国等の関係諸国と緊密に協力しつつ、日朝交渉及びIAEAの場等において、保障措置協定を早期、無条件かつ完全に履行するとともに、南北非核化共同宣言を着実に履行し、これらを通じて、一日も早く国際社会の懸念を払拭するよう、北朝鮮に強い働き掛けを行っている。また、日朝交渉の場においては、本件問題が解決しなければ国交正常化は困難である旨を再三にわたり強調している。

(1) 政治、経済情勢

韓国の内政は基本的には安定しつつも、92年3月に行われた国会議員選挙では、3党統合によって誕生した巨大与党の民自党が、過半数を1議席割るという苦しい選挙結果となった。また、地方自治体首長選挙の実施をめぐる与野党の対立で国会が長く空転し、92年8月末には、国会議員選挙の際の官憲による不正な選挙介入が一郡守により暴露され、公正な大統領選挙の実施を求める世論が高まった。こうした状況の下で、虜泰愚大統領は、10月に内閣を改造し、中立選挙管理内閣を構成するとともに、民自党を離党した。大統領選挙には民自党の金泳三

韓国経済は、89年以降、韓国製品の競争力低下等が原因となり輸出が減退したが、内需の伸びに支えられて91年も8.4%の成長を維持した。その反面、貿易収支の悪化(通関ベースで96.5億ドルの赤字)とインフレの進行(消費者物価上昇率9.3%)が生じた。92年に入り、消費・投資の落ち込みから景気後退が顕著となり、経済成長率は4.9%に低下した。これに伴い、貿易収支は改善傾向(49.2億ドルの赤字)にあり、インフレも沈静化(消費者物価上昇率4.5%)しつつある。

対日貿易は、91年に77.3億ドルと過去最大の赤字を記録し、92年1月から9月は、48.5億ドルの赤字と前年同期の58.2億ドルを若干下回る水準となった(いずれも日本の通関統計)。

92年1月に宮澤総理大臣が韓国を訪れた際、虜泰愚大統領との間で、両国が広い視野に立って未来志向的な関係を構築していくことが確認された。また、国際情勢全般や朝鮮半島情勢について突っ込んだ意見交換が行われ、多くの点で共通の認識が確認された。宮澤総理大臣が韓国国会で行った「アジアの中、世界の中の日韓関係」と題する政策スピーチは、変化する国際情勢を踏まえた新たな日韓関係のあり方について、広く韓国世論に訴えるものであった。

さらに、92年11月の虜泰愚大統領の訪日は、非公式に京都を日帰りで訪問するという形で行われたが、両国首脳の間で格式にとらわれない率直な意見交換の機会を持ったことは画期的なことである。この会談では、国際情勢や、国際社会における日韓両国の協力のあり方について幅広い意見交換が行われた。こうした国際場裡における日韓の協力は、日本と韓国の未来志向的関係の構築へ向けての一歩となるものである。

韓国における盧泰愚大統領と宮澤総理大臣との会談(92年1月)

また、今後とも日本と韓国の友好協力関係を更に強化し、未来志向的な関係を構築していくためには、まず両国国民が相手を正しく理解し、相互に信頼関係を醸成するとともに、日韓関係の重要性を十分に認識することが肝要である。このような観点から、「日韓21世紀誠信交流事業」と題し、青少年交流や地方自治体間の交流促進、文化紹介事業などを実施している。

日韓二国間の個別問題としては、91年12月に元従軍慰安婦の韓国人女性が日本政府に謝罪と補償を求めて訴訟を提起したことなどを契機に、従軍慰安婦問題に対する関心が内外で高まったが、日本政府は、92年1月に加藤官房長官(当時)が、旧日本軍がこの問題に何らかの形で関与したことは否定できないと認めるとともに、いわゆる従軍慰安婦として筆舌に尽くし難い辛苦をなめた人々に対するお詫びと反省の気持ちを表明し、さらに、同月の首脳会談においても、宮澤総理大臣より改めてお詫びと反省の気持ちを表明した。その後、7月に関係省庁を中心に行ってきた調査結果を発表し、加藤官房長官(当時)から従軍慰安婦問題への日本政府の関与を認めるとともに、「我々の気持ちをいかなる形で表すことができるのか、誠意をもって検討したい」との発言を行った。

貿易産業技術協力問題については、韓国の対日貿易赤字の拡大や日本からの技術移転に対する期待の高まりを背景に、92年1月の首脳会談において韓国側が最重要事項として提起し、両首脳間で、6月末までに具体的な実践計画を作成することが合意された。両国間の貿易不均衡は、韓国の産業構造、貿易構造等の要因もあり短期的改善は容易ではない。しかし、日本としては、両国の経済関係の将来的な重要性を念頭におき、貿易の拡大均衡を目指して協力して対処すべきであるとの考えから、積極的に対応し、半年間の協議の結果、この問題に対する実践計画を取りまとめた。この計画には、産業技術協力促進のための財団の設立、日韓経済人のフォーラム設置、韓国における投資環境や技術移転環境の改善、在韓日本商社の待遇の改善等の措置が盛り込まれている。

漁業関係については、88年1月より実施している自主規制措置の期限が91年末に到来するに当たり、92年以降の日韓漁業関係のあり方につき韓国側と協議を行った。この協議において、日本は、漁業をめぐる国際環境の変化や韓国漁船の違反操業に対処するため、現行の枠組みを見直すことを提案した。韓国側がこれに強硬に反対したため協議は難航したが、折衝を重ねた結果、現行の自主規制措置を強化して実施することで合意した。また、一時期、韓露漁業協定に基づき韓国漁船の北方領土周辺における操業が可能になり、この問題が日本と韓国の懸案となったが、その後の両国政府間の話合いにより、韓国側が北方領土周辺では操業しない方向で円満に解決される見通しである。

韓国との間でその帰属につき争いのある竹島は、法的にも歴史的にも日本固有の領土であることは明らかであり、韓国に対しては、随時日本側の立場を踏まえて抗議を行っている。

(1) 政治、経済情勢

金日成

北朝鮮としては、ここ数年来の旧ソ連諸国、中・東欧諸国などの民主化、改革の動きや、中国を含むこれら諸国と韓国との外交関係樹立を相当厳しく受け止めているものと見られる。また、北朝鮮経済は相当困難な状況にある模様である。そのため、金正日書記が「革命的党建設の根本問題について」と題する論文を発表し、ほかの国での社会主義の挫折を教訓にして、社会主義固守のために党の指導的役割を高めることを強調するなど、体制の引締めを図る動きが見られた。

対外面では、南北朝鮮の国連同時加盟に応じたことや、南北基本合意書の採択等、南北対話の一定の進展、西側諸国との関係改善の模索、外国からの投資拡大に向けた動きなどが見られる。しかし、北朝鮮の核兵器開発問題が未解決のため、対外関係の改善は進展していない。

日朝国交正常化交渉は、(あ)基本問題、(い)経済的諸問題、(う)国際問題、(え)そのほか双方が関心を有する問題の4つの議題の下に行われている。議題(あ)では、過去の条約の効力、北朝鮮の管轄権の及ぶ範囲などが話し合われており、これまでの会談を通じ、双方の論点は明確になったが、議論は依然平行線のままである。また、議題(い)では、日本側が、北朝鮮が日本から分離・独立した事実に立脚し、財産・請求権の問題として解決しようと主張しているのに対し、北朝鮮側は、戦前に日朝両国は交戦関係にあったので、日本は財産・請求権の処理のみならず補償・賠償も行うべきであるなどの主張をしている。議題(う)では、日本側が南北対話の進展、核兵器開発問題の解決を求めているのに対し、北朝鮮側は、国際原子力機関(IAEA)の査察を通じて、自らの核政策の公正さと潔白が明らかになったとして、日本がこの問題を提起するのは、日本の軍事大国化、核武装化の口実にするためである、などの主張を行っている。議題(え)では、北朝鮮の日本人配偶者問題や在日朝鮮人問題が話し合われている。日本人配偶者問題に関しては、日本側は一日も早い里帰りの実現を強く求めているが、北朝鮮側はこれに応じるに至っていない。

また、大韓航空機爆破事件の犯人である金賢姫

1. 中 国

(1) 内 政

ソ連共産党の解体と旧ソ連諸国及び中・東欧諸国情勢の激変は、中国指導部に衝撃を与え、社会主義体制の行方に強い危機感を生む要因となった。

92年初頭に、トウ小平・前中央軍事委員会主席が南方沿海地域を訪問し、改革・開放の加速と拡大を求める講話を行ったのは、このような危機意識を背景にしたものであったが、中国指導部はこの講話を受け、一層本格的な改革・開放政策へ向けて転換を図っている。このトウ講話の要点は、第1に、中国の長期的政策はあくまで経済建設を中心とすべきこと、第2に、柔軟な思考により大胆に改革・開放の加速と拡大に取り組むべきこと、第3に、有能な若手を抜てきし仕事を任せるべきこと、などに概括される。これらは中国共産党の指導理論とされ、同年4月頃から、新たな全方位的開放体制の形成や、政府部門の機構改革、各種自主権の地方や企業への委譲など、その具体化の段階に移行していった。

このような中で、92年10月に中国共産党第14回全国代表大会が開催された。東西冷戦の終焉など国際環境の変動を背景に、唯一の社会主義大国としての中国がいかなる内外政策を打ち出すのかが注目されたが、この大会では上記の講話を基調として、経済力の向上こそが中国的社会主義の目指す方向であるとの立場が明確にされた。政治面では、江沢民総書記の留任を中心として世代交代の実現を念頭に、将来にわたり共産党の指導を揺るぎなく堅持するとともに、改革・開放政策の遂行と政治的安定の達成に誤りなき指導部の形成に力点がおかれた。政治体制改革については引き続き慎重な姿勢が維持され、経済改革に必要とされる行政改革の範囲に限定されたものとなった。

経済面においては、88年から進められた金融引き締めを中心とする経済調整政策によりインフレ抑制や需給バランスの回復等で成果があがったため、91年末までにその政策を終了し、再度経済体制改革、対外開放を促進する方針が打ち出された。特に、92年初頭のトウ小平・前軍事中央委員会主席の南方視察における重要講話の発表以降は、この動きが更に顕著となった。第14回党大会では、中国の目指す経済体制は「社会主義市場経済」であるという新たな方針が示され、これまでの市場経済導入の方向が定着、加速されることになった。

また、91年からは「社会経済発展第8次5か年計画及び10か年計画」が開始されており、2000年までにGNPを80年に比べ4倍増するという目標に向けて、経済成長が加速している。例えば、91年の実質GNP成長率は7.3%であったが、92年は1月から9月で10%となった。今後の中国経済の課題は短期的には経済成長の加速により経済が過熱し、再びインフレ昂進などを引き起こさないようにすること、また、長期的には市場経済の一層の拡大を通じ、現在その3分の1が赤字経営を続けているといわれる国営企業の経済効率を向上させること及び経済のマクロ管理のための制度、体制作り及びそのための人材育成することなどである。また、基本的課題として、農業、エネルギー、原材料、交通運輸業といった基礎産業の強化と並んで、人口抑制は引き続き重要である。

対外経済の国民経済に占める比重は引き続き増大している。例えば貿易総額のGNPに占める比率は78年の9.9%から91年には36.9%に上昇し、また、外国からの投資企業による輸出は輸出総額の16.7%を占めている。国際経済との結びつきを更に強化、安定させるため、92年に入ってからはこれまでの沿海地区の開放に加え、揚子江流域、国境地域、内陸部においても開発区を設置するなどの措置が打ち出されたほか、関税と貿易に関する一般協定(GATT)加入を念頭に置いて輸出補助金の撤廃、輸出入管理品目の削減、輸入税の廃止、関税引き下げといった貿易制度面の改革が進められている。現在、中国の国際収支は良好で、91年には約141億ドルの黒字となっている。また、91年末の債務残高は約606億ドルと前年に比べ80億ドル増加したが、債務返済比率(デットサービスレシオ)(注)は8%と低い水準を維持している。

中国は、改革・開放政策推進による国内的な安定と同時に、このような改革・開放政策の推進を可能とする対外的な安定を必要としている。このような観点から、中国は近隣諸国との関係改善に重点を置きつつ、冷戦の終焉、ソ連の解体等の国際情勢の急激な変化を受けて、新たな国際秩序の形成にリーダーシップを発揮すべく、旧ソ連諸国や開発途上国との関係強化にも務めて来た。このような国際情勢の変化に基づく外交努力とは別に、6・4事件以来の中国外交の大きな課題である米国、西欧諸国等との関係改善についても努力が払われ、一定の進展が見られた。

アジアにおいては、これまで対立関係にあったインドとヴィエトナムとの関係改善ないし関係正常化が注目される。インドとは首脳の相互訪問が行われた。ヴィエトナムとは、関係正常化後も中国軍による南沙群島のダラク礁上陸やヴィエトナム近海での中国による石油探査により緊張したが、李鵬総理が92年12月にヴィエトナムを訪問し、領土問題の平和的解決の確認や実務関係の進展が図られた。また、92年8月にはアジア諸国との関係改善の一連の動きの締めくくりとして韓国との外交関係の樹立を果たした。91年9月には、ブルネイと外交関係を樹立し、全ての東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国と外交関係を有するようになり、ASEAN外相会議にもオブザーバーとして参加した。南沙群島での中国の行動は、南シナ海の諸島の領有権を主張する周辺諸国の警戒感を高めたが、この問題については関係国間での話合いが模索されている。経済面でも、中国は、アジア・太平洋地域での協調に関心を示し、91年11月には台湾、香港とともにアジア・太平洋経済協力(APEC)に参加した。また、中国は、イラン、ミャンマーと軍事面を含めた協力関係を進めていることが注目される。

中国はソ連(当時)との関係改善に努力してきたが、バルト三国を独立の翌日に承認し、ソ連の解体についても迅速かつ柔軟に対応し、92年6月にグルジア共和国と外交関係を樹立して全ての旧ソ連各共和国との外交関係樹立を完了した。92年1月には国連において李鵬総理とエリツィン・ロシア大統領との会談が行われ、さらにベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン各共和国の首脳が訪中するなど、中国と旧ソ連諸国との間で活発な動きが見られ、92年12月にはエリツィン・ロシア大統領が中国を訪問し、中露共同宣言等により、今後の中国とロシアの関係進展の基礎が固められた。

米国と中国の間では、91年11月にベーカー国務長官が中国を訪れ、92年1月には国連で6・4事件後初の米中首脳会談が李鵬総理とブッシュ大統領との間で行われた。米国と中国の間では、依然として人権問題が最大の問題であるが、経済問題についても精力的に交渉が行われた。92年2月、中国はミサイル関連技術輸出規制(MTCR)の遵守をコミットし、米国は91年6月以来実施してきた経済制裁措置を解除した。また、中国は、米国との間で別途行われていた知的所有権問題に関する交渉で米国側に譲歩し問題の解決を見た。92年9月には、米国大統領選挙の最中に、ブッシュ大統領が台湾へのF-16型戦闘機売却を発表したのに対し中国は強く反発したが、その直後の10月に米国貿易法301条に基づく市場アクセスの拡大交渉で米国側に譲歩したことは注目された。また、92年12月には、フランクリン商務長官の訪中及び宋健国務委員兼国家科学技術委員会主任の訪米によって、6・4事件以後中断されていた米中経済混合委員会及び米国と中国の間の科学技術に関する協議が再開された。

西欧諸国との関係では、91年後半に英国、イタリアの首相が訪中した。92年1月には、李鵬総理がイタリア、スペイン、スイス、ポルトガルを歴訪し、経済関係を中心に改善が見られた。また、92年11月には、未鎔基副総理がこれまで中国の人権状況に強い懸念を表明していた北欧諸国及び英国を訪問した。西欧諸国は、中国の人権状況に対する懸念を持ちつつも中国との対話に積極姿勢を示しつつある。ただし、英国との間においては、パッテン香港総督の香港民主化提案をめぐる対立が生じており、また、フランスとの間においては、フランスの台湾向けミラージュ戦闘機売却承認をめぐって中国が在広州仏総領事館の閉鎖を要求するなど、二国間関係の緊張もみられる。

また、中国はイスラエルと外交関係を樹立したが、このことはこれまで中国は、中近東地域との関係でアラブ諸国寄りであったことから注目される。

日中関係は日本外交の主要な柱の一つであり、日本が中国との間で良好にして安定した関係を維持、発展させていくことは、日中両国にとってのみならず、アジア・太平洋地域ひいては世界の平和と安定にとっても重要である。89年の6・4事件は、中国と日本及び欧米諸国との関係後退をもたらしたが、累次サミットでも表明されてきたように、国際社会が構造的変化に直面している状況の下で、中国をいたずらに孤立化させることは国際社会全体の観点から見て好ましくないとの基本認識に立って、日本は中国との政治対話の推進に重点を置いてきた。即ち、91年8月には海部総理大臣(当時)が西側先進国首脳として6・4事件後初めての中国訪問を行い、「世界の中の日中関係」の観点から幅広い問題についてハイレベルの政策対話を行った。また、国交正常化20周年に当たる92年においては、1月に渡辺外務大臣が日中友好要人往来の皮切りとして訪中し、「国際社会に貢献する日中関係」の観点から、軍備管理・軍縮、人権・民主、地球環境といった国際社会の共通の関心事項について率直な意見交換を行った。その後、4月に江沢民総書記、5月に万里全人代常務委員長が訪日したが、これらの訪問を通じ、日中関係の大局に目を向け、日中関係を均衡のとれたかつ成熟した関係として育んでいこうとの共通認識が形成されたことは大きな成果であった。この関連で、特に、江総書記が「日中の過去については、中国は以前のことを忘れて未来を見つめていくことが重要であり、日本は過去の歴史を真剣に見つめ平和的な発展の途を堅持することが重要」と述べ、さらに日本の国際社会における政治的役割を支持することを明らかにするなど、新たな日中関係のあり方に言及したことが注目された。

天皇・皇后両陛下の中国御訪問(92年10月)(時事)

日中両国間では、2月の中国による「領海及び接続水域法」の制定・公布(日本固有の領土である尖閣諸島の領有権に言及、日本は直ちにこれに強く抗議し、是正を求めた)、また、6月には天安門広場において邦人記者に対する暴行事件も発生した。

92年10月に、天皇・皇后両陛下は中国側からの度重なる丁重な招請に応じ、歴史的な中国御訪問を行われ、北京、西安、上海の各地で中国側の心のこもった歓迎を受けられた。天皇・皇后両陛下の御訪問の成功は、日中両国民間の伝統的な友好と親善の関係を一層増進するとともに、将来に向けて両国民が友好と親善関係を更に深めていく大いなる基礎となるものであった。

日中間の経済関係も、中国の経済調整や6・4事件のため一時停滞したが、90年後半以降改善に向かい、91年には貿易額は228億ドルと初めて200億ドルを突破し、日本の対中直接投資も91年度は246件、総額5.8億ドルに達し、件数・総額とも大きく増大した。92年に入っても中国の改革と開放加速の動きを背景に、貿易、投資とも前年を越える勢いで発展している。貿易は88年以降日本の入超となっているが、92年においても日本の景気後退にもかかわらず、日本の輸入は着実に伸びており、日本の入超が続いている。また、量的な拡大とともに日中貿易は質的な転換を遂げてきており、91年には中国からの製品輸入が5割に達し貿易構造は水平分業を形成しつつある。また、日本の投資によって生産された製品が日本に輸出され、中国の輸出が拡大し、また、日本からの素材や付属品等の輸入が増大するといった投資による効果が見られた。さらに、91年11月、中国が香港、台湾とともにAPECに正式加盟したことをはじめとし、日中経済関係はアジア・太平洋地域の中での二国間関係という視点の重要性が増してきている。90年7月のヒューストン・サミット以降、日本は6年間で8,100億円の供与をめどとする第三次対中円借款を実施に移してきており、92年度分として1,373億円を供与することとなった。また、92年6月には日本輸出入銀行によるエネルギー資源開発のための7,000億円を限度とするバンクローンが合意された。

(1) 香 港

89年以来懸案となっていた香港新空港建設問題は、91年9月のメイジャー英国首相の訪中の機会に英国と中国の間で合意が成立して一応解決し、英国、香港、中国の三者間の雰囲気が好転した。これに伴い、香港返還に関する中英合同連絡委員会の作業も加速されたが、92年に入って香港政庁が新空港建設計画の総額を増額したため、英国、香港、中国間で調整が続けられている。92年7月に着任したパッテン新総督は、10月の施政方針演説の中で香港の民主化に関し、95年の立法評議会選挙にかかる制度改革等を提案したが、中国側はこれに強く反発している。英国、香港がいかに中国と協力しつつ香港の民主化を進めていくかその動向が注目される。

香港は、経済面では引き続き順調な成長を遂げており、中国華南地域との結び付きを強め、アジア・太平洋地域の経済発展の中核としての役割が一層期待されている。日本と香港の経済関係も直接投資、金融、貿易を中心に順調に発展している。92年11月にパッテン総督が来日し、香港情勢について宮澤総理大臣、渡辺外務大臣等と意見交換を行った。日本は、香港が97年以降も英中共同宣言及び香港基本法に基づき、経済的自由を享受しながら、繁栄と安定を維持していくことが、香港自身のためにも、アジア・太平洋地域ひいては国際社会の安定と繁栄のためにも重要であると考えている。

台湾においては、87年の戒厳令解除後、政党結成の自由化、終身議員の退職など政治の自由化と民主化へ向けて一連の措置がとられてきている。なお、92年12月に行われた「立法院」(日本の国会に相当)の全面改選では、与党国民党の低迷に対し、野党勢力の躍進が見られた。また、近年著しい経済発展を遂げ、その成長は、今やアジア・太平洋地域全体の繁栄にとって重要な要素となっている。91年11月には、中国、香港とともにアジア・太平洋経済協力(APEC)への参加を果たしており、積極的な対外活動を通じ、国際社会との結びつきを強めつつある。さらに、中国、台湾間の交流も最近活発化しており、種々の分野で交流が進められている。

日本は、台湾との関係については72年の日中共同声明の立場を堅持しつつ対応してきており、今後ともこのような立場に変更はない。他方、日本、台湾間の経済、文化面等における交流はここ数年来急速に拡大してきており、これに伴い日本、台湾間の人的往来も着実に増加している。日本としては、日中関係の基本的な枠組みの中で、こうした近年の台湾をめぐる情勢の変化を踏まえつつ、台湾との実務関係をとり進めてきている。

モンゴルにおいては、89年末以来、民主化と市場経済への移行を中核とする改革が急速に発展してきている。90年7月には史上初の総選挙が実施された。この総選挙の結果、同年9月に発足した政府は、野党と連立政権を組み、与野党一丸となって政治経済の改革に対処することとなった。92年2月には、国名を「モンゴル人民共和国」から「モンゴル国」に変更し、「社会主義」という表現を削除したほか、あらゆる所有形態を容認し、幅広い人権保障規定を定めた新憲法を施行した。この新憲法はモンゴルの民主化、市場経済への移行を法的に保証する重要な意義を持つ。新憲法に基づき新たに設置された議会である国家大会議の総選挙は92年6月に実施されたが、深刻化する経済情勢に対する国民の不満が拡大し、人民革命党が76議席中71議席を獲得し圧勝した。7月には、ジャスライ新首相が誕生し、8月には新閣僚が任命された。新政権は6閣僚を留任させ前政権との継続性に配慮したほか、民主化及び市場経済化並びに対外政策等の基本政策には変更がない旨明らかにした。新政権においても経済危機からの早期脱却が最重要課題となっている。

日本は、大胆かつ急速な改革を着実に実現しているモンゴルを積極的に支援している。91年8月には海部総理大臣が、日本の総理大臣として、また先進民主主義国首脳として初めてモンゴルを訪問し積極的支援を表明した。同年9月及び92年5月には日本と世界銀行の共同議長の下に、東京でモンゴル支援国会合が開催された。5月の会合にはビャムバスレン首相、ガンボルド第一副首相が参加したが、93年までの資金需要である総額3.2億ドルの支援を参加国、国際機関から取り付けることに成功した。日本からの経済協力は90年度が約5億円強であったものが、91年度においては約84億円と大幅に増加した。これは日本がモンゴルの諸改革を積極的に支援していることを示すものである。モンゴルとの民間レベルの交流も急速に拡大しており、日本とモンゴルとの関係は今や広範な分野で発展の基礎が整えられた。

1. 概 観

92年に設立25周年を迎えた東南アジア諸国連合(ASEAN)は、78年にヴィエトナムがカンボディアを侵攻するなどの国際情勢を背景に結束を強め、地域の安定、経済面での地域協力の推進に大きく寄与してきた。他方、東西冷戦構造の崩壊を受け、国際情勢が急激に変化している中で、ASEANもまた、このような変化に対応する動きを見せている。

92年1月、シンガポールにて第4回目のASEAN首脳会議が5年ぶりに開催された。この会議では、政治及び安全保障面で、インドシナ地域との関係拡大、また、ASEAN拡大外相会議を利用しての政治・安全保障対話の強化などが合意された。さらに、経済面では、ASEAN自由貿易地域(AFTA)の創設による域内経済協力の強化に合意されるなどの成果が見られた。

また、7月にマニラで開催された第25回ASEAN外相会議には、ASEANの招待で、中国、ロシア、ヴィエトナム及びラオスの各外相が参加した。

ASEANはアジア・太平洋地域における重要な安定要因であり、ASEANの発展は、この地域のみならず、世界の平和と安定にとって不可欠である。日本は、このような考えに立ち、従来から、ASEAN諸国との対話及び協力を深めるとともに、ASEAN諸国との間で貿易、投資、経済協力、文化交流など幅広い分野での関係の強化に努めてきている。日本とASEANは77年以来毎年外相レベルでの対話を行い、また、同じ年より実務者レベルでの日本・ASEANフォーラムを開催してきている。

91年4月から5月に海部総理大臣(当時)がASEAN諸国を訪れた際の演説で述べたとおり、日本とASEANとの関係は、共に考え、共に努力する成熟したパートナーの関係にある。この一例として、92年7月に開催されたASEAN拡大外相会議においては、日本はカンボディアの復興支援に関し、日本の資金及び技術とASEAN諸国の知識と経験を組み合わせて、日本とASEAN諸国がカンボディア復興のために協力を行うことを内容とする「三角協力」を提案し、ASEAN側から積極的な関心が寄せられ、高い評価を受けた。さらに、日本とASEANとの個別会議(注)では、経済、経済協力、文化協力について意見交換を行ったほか、日本からは、日本の安全保障政策、国際平和協力法及び北方領土問題についても説明を行い、ASEAN諸国の一層の理解を得ることが出来た。特に、国際平和協力法については、インドネシア、タイ、マレイシアより歓迎の表明があったが、懸念の表明は一切なかった。なお、91年秋に天皇・皇后両陛下が初めての海外御訪問として、インドネシア、タイ、マレイシアを御訪問された。

インドシナ地域においては、最大の懸案であったカンボディア問題を解決するため91年10月に署名されたパリ和平協定に基づき、国連カンボディア暫定機構(UNTAC)の下で、93年5月に実施される総選挙に向けた和平プロセスが開始され、この地域の緊張は大きく緩和された。

ヴィエトナムやラオスにおいては、経済の開放化を目指した経済改革努力が引き続き進められている。ヴィエトナムは、91年末より92年初頭にかけ、キエット首相をASEAN各国に派遣し、ASEANとの関係強化に努めた。また、92年7月には、ヴィエトナム、ラオス両国が「東南アジア友好協力条約」(パリ条約)に加盟した。

このように、この一年を通じ、インドシナ諸国と東南アジア地域の関係は一層緊密化してきた。

日本は、長年の戦乱で疲弊したインドシナ諸国が、ASEANをはじめとする地域の諸国と協力しつつ、経済発展を遂げることが、東南アジア地域全体の安定と平和にとり重要であるとの考えに立ち、このような努力を積極的に支援していくため、数々のイニシアティヴを発揮してきている。92年6月には、東京で「カンボディア復興閣僚会議」を主催、参加諸国や国際機関より総額8.8億ドルの援助の表明を得た(日本からは1.5億ドルから2億ドルの援助を表明)。ヴィエトナムとの関係では、92年11月、日本は、ヴィエトナムの開放化政策を支援していくとの観点から、455億円の商品借款を実施した。ラオスに対しては、引き続き無償資金協力と技術協力を通じてその経済開発を支援していく。

また、カンボディアに関しては、日本は、92年6月に成立した国際平和協力法に基づきUNTACに対し、自衛隊の施設部隊、文民警察、停戦監視員などの要員を派遣し、カンボディアにおける平和と安定及び復興の基礎を築くための人的貢献を行っている。

内政面では、92年6月の総選挙において、与党ゴルカル(職能団体)が約68%の得票を得て圧勝した。さらに93年3月に予定される正副大統領選挙への関心が高まっている。91年11月には東チモールのディリ市でデモ行進中の群衆に対して治安部隊が発砲する事件が発生したが、スハルト大統領は所轄の司令官の更迭を含む一連の措置を指示し、その後事件に関係した軍人及び市民に対する裁判が行われている。

経済面では、過度の石油・ガス依存経済からの脱却を目指して85年より経済構造調整及び規制緩和措置を実施してきた。その結果、インドネシア経済は順調な成長を続けた。

他方、90年半ばから経済が過熱したため一連の金融引締め策を実施し、その結果として91年10月には大規模プロジェクトの一部凍結を発表するに至った。また、この時期は天候などの影響で、電気・通信等のインフラ不足が明らかになり、賃金引上げを求める労働争議も多発した。この結果、91年の経済成長率は6.6%と依然堅調ではあるが前年の成長を下回った。91年の貿易総額は、対前年比15.2%増の547億ドル、また経常収支は55億ドルの赤字であった。

93年度は、第1次25か年長期開発計画の最終年度に当たり、今後は持続的経済成長のための基盤の整備とともに社会問題となっている地域的な経済格差の是正等への取組が課題となっている。

なお、インドネシアに対する経済協力の枠組みに関しては、それまでのオランダを議長国とする対インドネシア援助国会議(IGGI)から世銀を議長とする新しい国際枠組みである対インドネシア支援国会合(CGI)に移行した。92年7月にパリで開催された第1回CGIでは参加した国及び国際機関から援助総額49.48億ドル(うち日本は18.2億ドル)の意図表明が行われた。

外交面では、インドネシアは、非同盟運動の議長国として92年5月にパリで非同盟諸国外相会議、9月にはジャカルタで第10回非同盟諸国首脳会議を主催し、穏健かつ建設的な対話協調路線の定着に大きく貢献した。また、カンボディア問題に関しては、国連カンボディア暫定機構(UNTAC)に2歩兵大隊を派遣するなど、89年の第1回カンボディア問題パリ国際会議の共同議長国として引き続き積極的な役割を果たしている。

また、スハルト大統領は首脳外交に力を入れており、91年11月から12月にかけて、ヴェネズエラ(G-15首脳会議(注))、メキシコ、セネガル(イスラム会議機構第6回首脳会議)、ジンバブエ、タンザニアの5か国を公式訪問した。92年9月には国連総会において非同盟運動を代表して演説し、その帰途日本を訪問し宮澤総理大臣と会談を行った。

インドネシアは、石油や天然ガスの供給や直接投資の受入れ等を通じて、日本と強い経済的相互依存関係にある。また、重要な国際航路が通る地域に位置し、かつ東南アジアにおいて大きな政治的発言力を持っていることなどから日本にとって非常に重要な存在である。また、インドネシアの開発ニーズも大きいことから、日本としてはその安定と発展のために経済協力を中心として従来より最大限の協力を実施している。こうしたことを背景に、両国間では引き続き要人の往来が頻繁に行われている。

91年10月には、天皇・皇后両陛下が初の外国御訪問の一環としてインドネシアを訪れ、現地で暖かい歓迎を受けられた。また、92年9月にはスハルト大統領が来日し、宮澤総理大臣と首脳会談を行ったほか、スダルモノ副大統領が92年4月に、アラタス外相が2月及び6月に来日するなど、インドネシアから要人が多数来日した。なお、事務レベルにおいても、エネルギー合同委員会、林業会合、航空当局間協議等活発に行われている。今後は、経済を中心に発展してきた二国間関係を更に幅広い均衡のとれたものとするために、政治対話、文化交流及び人物交流のより一層の活発化が期待される。

内政面では、ゴー・チョクトン政権は、91年2月に次の25年間を展望した新政権構想「次の時代」(NEXT LAP)を発表した。91年8月の総選挙においては、与党人民行動党が議席と得票率の双方で前回総選挙より下回る結果となったが、その後92年12月の補欠選挙において人民行動党が勝利をおさめ、これによってゴー首相は政策に対する国民の信任を得たものと見られる。

経済面では、シンガポール経済は91年は先進国経済の減速及び湾岸戦争の影響などから減速し、ほとんどの分野において前年に比べ低い成長を記録し、実質経済成長率も6.7%にとどまった。

外交面では、シンガポールは、カンボディア問題をめぐりASEANの中でもヴィエトナムに対する強硬姿勢を貫いていたが、カンボディア和平達成後は、ヴィエトナムとの関係が急速に改善の方向に進み、92年9月にはハノイに大使館を設置した。また、92年1月にブッシュ米国大統領がシンガポールを訪問した際、東南アジアにおける安全保障の観点から、シンガポールと米国は、米軍のスービック基地(フィリピン)からの撤収に伴い、米海軍の兵站部隊をシンガポールに移駐することで合意した。

日本とシンガポールの間には、大きな懸案もなく、関係は良好である。官民双方における間断のない対話の継続によってこのような関係が促進されることが期待されており、91年から92年にかけて、リ一上級相(前首相)が数度にわたり来日したほか、92年6月にはウォン外相、11月にはリ一副首相及びヨー国防相が来日した。

経済面では、日本はシンガポールにとって重要な貿易パートナーであり、シンガポールの91年の輸出入総額では米国に次ぐ第2位の貿易相手国となっている。また、日本はシンガポールに対する第2位の直接投資国であるが、91年には日本からの直接投資は対前年比0.7%の微増にとどまった。

91年2月のクーデター後成立したアナン内閣は、税制改革(付加価値税導入等)、資本や為替取引の自由化などの諸策を実施するとともに、所得分配の不公平、貧困、環境問題に対応するために精力的に各種政策を実施し、歴代内閣中でも優秀な実務型内閣との評価が高かった。

91年12月に公布された恒久憲法に基づき、92年3月には下院総選挙が実施されたが、いずれの政党も過半数を獲得できず、また、政党内から首相候補者を選出することの合意が得られなかったことを受けて、4月にスチンダー陸軍司令官兼最高司令官が首相に任命された。これに対し、野党各党、マスコミ、学者等は、首相は下院議員であるべきであると主張して、スチンダー首相辞任要求運動を展開、その後、参加者10万人に達する大規模な反政府集会に発展した。5月には、反政府デモ隊と警察・軍とが衝突し、死者40名、負傷者600名以上(5月20日スチンダー首相発表)を出す事態となった。しかし、プーミポン国王の意向により、スチンダー首相と反政府側の代表たるチャムロン議員(前法力党党首)との間で話合いを通じて問題解決にあたるとの合意がなされ、事態は沈静化した。5月、スチンダー首相は事件の政治責任をとって辞任した。

5月事件をめぐる政治的行き詰まりを打開し、自由かつ公正な選挙を実施するとの内外の期待を担って、92年6月アナン内閣が成立した。アナン内閣にとっては、事件の再発防止とタイ政治の一層の民主化を促進するための基盤作りが課題とされた。アナン首相は軍部の事件責任者の更迭を断行し、また、国営企業役員への軍人就任を制限するなど軍部の経済的及び社会的役割の縮小を行った。

92年9月に総選挙が実施され、民主党が第1党に躍進し、軍人の首相就任などの軍部の政治関与に批判的であった野党4党が過半数以上の議席を獲得し、5党(旧野党4党及び社会行動党)から成るチュアン連立内閣が成立した。10月に行われた施政方針演説では、チュアン首相はタイ民主主義の一層の発展を図るとの強い決意を表明している。また、チュアン新政権は、ASEAN諸国との関係強化と近隣(インドシナ地域及びミャンマー)諸国への経済協力の推進を重点施策の一つと位置づけ、国際社会におけるタイの役割を拡大し、タイを東南アジアの金融及び交通通信の中心へと推進しようとしている。5月事件によって損なわれたタイ内外の信頼及び国際的なイメージの回復は、アナン内閣下での民主化の進展及びその後の選挙結果とチュアン内閣の成立から見て、ほぼ達成されたと言えよう。

91年のタイ経済は、投資ブームの一巡から、過去3年間の成長と比較するとやや減速し7.9%(見込値)の成長にとどまった。このような成長鈍化の中でインフレは改善し、国際収支赤字は縮小した。92年については、5月事件が観光、投資等に影響を及ぼし、経済成長に悪影響を及ぼすことも懸念されたが、その後の民主化の進展もあって、国内外の投資家の信頼も急速に回復しつつあり、この事件のタイ経済に対する影響は微小にとどまるものと見られる。

日本との関係では、チュラポーン王女殿下が91年5、10、11月及び92年1月に、アナン首相が91年12月に来日し、日本からは、91年9月に天皇・皇后両陛下が即位後最初の外国訪問として、また、92年11月に秋條宮同妃両殿下がタイを御訪問されたほか、多数の要人がタイを訪問し、活発な交流を継続している。

アナン首相来日の際、タイ側よりタイ・日本経済関係構造調整白書の改訂版が提示され、これを受け92年7月には第3回日タイ経済協議が開催され、今後の日本とタイの経済関係のあり方について意見交換が行われた。また、日本とタイは、90年のカンボディア問題に関する東京会議の開催に加え、最近ではカンボディア和平プロセス進展のため、停戦第2段階入りを拒否している民主カンボディア党(ポル・ポト派)に対し説得努力を行うなどの共同作業を通じ、国際政治面での新たな協力関係を作り上げてきている。

日本との貿易では、91年のタイの対日貿易赤字は約42億ドルで前年比で約16%減少し、また、投資面でも91年度の日本のタイに対する直接投資(届出実績)は前年度比で約30%減少した。

経済協力の面では、日本は、従来より、タイを最重点援助国の一つとして協力を行っており、92年12月、第17次円借款(総額930億円)を供与した。

内政面では、91年はアキノ政権の総仕上げの年であった。91年前半、湾岸戦争の勃発、ピナトゥボ火山の大噴火等の外的要因がもたらした経済事情の悪化とそれに伴う社会不安の増大のため、アキノ政権は一時的に厳しい状況に直面した。しかし、アキノ政権は何とかこの危機を乗り切り、91年後半以降は、厳しい経済状況が続く中で政局の焦点が92年5月の一連の選挙(大統領、上下両院、地方)に移ったため、政情は沈静化した。92年5月の大統領選挙(有力者7名が立候補)では、アキノ大統領が後継者として支持したラモス前国防長官が大接戦の末当選を果たした。6月には、アキノ大統領が任期満了をもって退任し、ラモス前国防長官が大統領に就任した。

ラモス政権は、アキノ政権が着手した開放・自由化政策を踏襲しながら経済再建を進める一方、当面の最大課題である治安回復及び反政府勢力対策に積極的に取り組んでいる。

フィリピン経済は90年に天災等の影響もあり、減速傾向を示したが、アキノ政権は91年に入り国際通貨基金(IMF)と合意した「経済安定化計画」を推進し、新外国投資法(原則100%の外国資本参加を容認)の制定、外国為替の一部自由化などの経済改革を実行した。

こうした努力にもかからず、相次ぐ台風、干ばつ、ピナトゥボ火山の泥流災害などの外的要因によってフィリピン経済は減速傾向に拍車がかかり、91年はマイナス成長(-0.1%)に落ち込んだ。アキノ政権の懸命の努力により91年末以降、経済は回復に向かっているが、長時間停電の頻発等により、92年上半期の成長率は約0.5%にとどまった。

フィリピンは、依然として、巨額の累積債務、外貨不足、高失業率、インフレ、貧困等種々の経済困難を抱えているが、インフレ抑制と経済の高成長の両立を目指すラモス政権にとっては、治安の回復を図りつつ、外国からの投資を促進し、財政赤字やインフレ問題を回避しつつ、経済を持続的成長の軌道に乗せることが当面の最大課題となっている。

外交面では、91年8月署名された米国・フィリピン友好協力安保条約が9月にフィリピン上院により批准を否決されて以降、フィリピン政府は、在フィリピン米軍撤退(3年以内)のための行政協定締結交渉を米国政府との間で行ったが、年内合意が達成不可能となったため、米国と合意の上で91年12月、米国政府に対し米国・フィリピン基地協定の事前終了通告を発出した。

この結果、92年12月末までの在フィリピン米軍の撤退が確定した。91年1月以降、米軍基地は順次返還(91年7月、クラーク空軍基地返還)され、唯一残されたスービック海軍基地も92年11月に返還を完了した。

ラモス政権は、主要外交方針として、対米国関係の見直し、経済外交の強化、日本、米国、ASEAN、EC等自由主義諸国との関係重視を打ち出している。92年7月には、ASEAN外相会議及びASEAN拡大外相会議がマニラで開催された。

日本との関係では、92年6月に海部前総理大臣が政府特派大使としてフィリピンを訪問し、ラモス大統領就任式典に出席した。

海部政府特派大使のフィリピン訪問の際にも改めて表明したとおり、日本は、経済困難に直面し経済再建に懸命な努力を払っているフィリピンを引き続き可能な限り支援することをフィリピンに対する政策の基本としている。日本はフィリピンに対する最大の援助供与国であり、92年2月の第3回対フィリピン多国間援助構想(MAI)会合において、91年度分として総額約453億円の政府開発援助(ODA)の供与について意図表明を行った。

フィリピンと日本との貿易は着実な伸びを示しており、日本からの直接投資額は依然比較的高水準にあるが、91年については対前年比22.3%減となり、外国からの投資では英国に次ぎ第2位(90年は1位)であった。

ブルネイでは、高い経済水準を背景に引き続き内政は安定しており、92年10月にはボルキア国王の即位25周年記念行事がASEAN各国及び英国より要人を迎えて盛大に行われ、国王が国政全般を掌握する現体制の安定振りを内外に示した。

外交面では、ASEAN各国との要人往来が盛んで、一層の関係強化への努力が見られる。

経済面では、石油・天然ガスの輸出に依存しているため、ブルネイにとっては、経済の多角化が政策課題となっている。

日本との関係は、経済関係を軸に良好であり、ブルネイ原油の約3割及び液化天然ガス(LNG)の全量が日本に輸出され、日本のLNG輸入量の約14%(91年)がブルネイ産というエネルギー貿易を中心とした関係が続いている。

マレイシアの内政は、基本的には安定している。89年2月、マハディール首相が心臓バイパス手術を受けたが、その後、一時取りざたされた後継者問題は影をひそめ、マハディール首相はその指導力を一層強めており、「ビジョン2020」(91年2月にマハディール首相が打ち出した2020年までにマレイシアを先進国にするとの構想)を掲げ、国作りを強力に進めている。

経済面では、91年6月発表の新経済政策を具体化するものとして7月に第6次マレイシア計画(91-95年)が発表された。91年のマレイシア経済は、82年以来初の貿易収支赤字の計上、消費者物価上昇率の増大(91年4.4%)はあるが、活発な国内需要を背景に実質成長率(国内総生産)8.8%と基本的には依然好調である。

外交は、内政面での安定を背景に、各国要人との交流が盛んである。国際会議等の場においてもマハディール首相は活発な行動を見せており、92年6月の国連環境開発会議に先立つ4月、クアラ・ランプールで開催した「環境と開発に関する途上国会合」の冒頭、マハディール首相は開発途上国の立場を代弁する演説を行い、また、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争ではセルビア及びモンテネグロがボスアニア・ヘルツェゴビナを侵略しているとして強く非難するなど、開発途上国、イスラム教国の立場から、環境や人権問題について強い関心を表明し続けている。

日本との関係では、91年9月から10月に、天皇・皇后両陛下が初の外国御訪問の一環としてマレイシアを御訪問になり、マレイシアのマスコミでも大きく報じられ、日本とマレイシア間の友好親善に大きな役割を果された。91年12月にはマハディール首相、92年10月にはアブドラ外相が訪日し、それぞれ宮澤総理大臣、渡辺外務大臣との間で会談が行われた。その他、政府の様々なレベルでの意見交換も頻繁に行われている。

経済面では貿易・投資を中心に引き続き良好な関係が続いている。91年の実績では日本はマレイシアにとって第1位の貿易相手国であると同時に第2位の直接投資国である。

なお、二国間協力関係の大きな柱である東方政策(注)は、政府間協力が始まって10年目を迎えた。マレイシアは、今後この政策に基づいた留学生、研修生の受入れの一層の拡充を希望しており、日本もこれに可能な限り応えるよう努めている。

内政面では、91年6月の第7回共産党大会で選出されたドー・ムオイ書記長の下、経済の自由化並びに開放化の動きを継続するとともに、政治及び社会面においても一定の改革を進めている。具体的には、89年から憲法改正委員会で準備が開始されていた憲法改正案が92年4月に国会を通過、同月公布された。

改正憲法の最大の特徴は、これまで必ずしも判然としていなかった共産党と国家ないし政府の分離を明確化し、民主主義の強化と法治国家への志向をより鮮明にしたことである。改正憲法によって従来の国家評議会(議長は元首)は廃止され、新たに国家主席ポストを元首として設けた。また、個人の権利については出国の権利が認められたほか、法律によって情報の授受、言論、報道、集会、結社、示威行進の権利についても一層明確にされた。また経済制度の部分では私的資本主義経営を含めた個人の自由経営権や土地の使用権の譲渡、継承が認められた。

外交面においては、91年10月にカンボディア和平協定の調印が行われ、それまでヴィエトナム外交にとって大きな制約要因となっていたカンボディア問題が和平に向け動き出すこととなった。こうした中、一時は敵対関係にあった中国との関係も、91年11月のドー・ムオイ書記長訪中を機会に正常化するに至った。その後中国との間では92年に入ってから南沙群島及びヴィエトナム北部のトンキン湾海域における領有権問題が再び顕在化しているが、中国、ヴィエトナム両国とも領土、領海に係わる問題を平和的交渉で解決することで合意しており、両国間事務レベルで話し合いが行われている。なお、92年12月には中国の李鵬首相が中国の首相としては21年ぶりにヴィエトナムを訪れた。他方、最大の懸案である米国との関係改善は徐々に進展してきており、米国側は送金、通信禁止措置解除、人道援助の実施等の施策を段階的に講じてきている。特にその最大の障害となっているヴィエトナム戦争によって生じた行方不明米国兵問題については、92年10月にヴェッシー米国大統領特使がヴィエトナムを訪れた際、ヴィエトナム政府は従軍力メラマンの撮影していた米国兵の写真を含む膨大な関連資料を米国政府に提供することに合意したなどの進展があり、ブッシュ米国大統領もこの合意を両国関係の「重要かつ真の突破口」として高く評価して、12月、米国企業がヴィエトナムで事務所を開設したり、将来米国の対ヴィエトナム禁輸措置が全面解除された際に履行される契約をヴィエトナム側と結ぶことなどを容認するという部分的禁輸緩和措置を発表した。さらにASEAN諸国とヴィエトナムとの間でも関係改善が進んでおり、92年7月にマニラで開催されたASEAN外相会議の場においてヴィエトナムの東南アジア友好協力条約(バリ条約)への加入が実現した。このように91年から92年にかけてヴィエトナムを取り巻く国際環境は大きな変貌を遂げた。

経済面においては、旧ソ連諸国や中・東欧諸国からの援助が激減したにもかかわらず、「ドイモイ」(刷新)と呼ばれる改革、開放化政策の効果が次第に現れ始めており、経済は徐々に活性化の方向にある。輸出も原油を中心に好調な伸びを示しており、コメについても、経済自由化の結果90年頃からその生産が増し、89年までは年間25万トンから50万トンのコメ輸入国であったヴィエトナムが、90年、91年には逆に約140万トンのコメを輸出する世界第3位のコメ輸出国となっている。

東南アジアにおいて地理的、歴史的に重要な地位を占め、原油を含む豊富な天然資源と質の高い労働力を背景に豊かな経済発展の可能性を有しているヴィエトナムがアジア・太平洋地域のダイナミックな発展に自ら建設的に参加していくことは、この地域の中・長期的な安定と発展のためにも極めて重要である。

このような観点から、91年6月の中山外務大臣(当時)のヴィエトナム訪問を機に新たな段階に入った日本とヴィエトナムの関係を一層充実したものにしていくための相互努力が続けられており、92年4月には、ダオ国会議長が日本を公式訪問、また10月には国連総会出席の帰路、カム外務大臣が日本に立ち寄り、宮澤総理大臣への表敬をはじめ、渡辺外務大臣との会談を行った。経済協力についても、92年7月にチョーライ病院の修復のための無償資金協力に係る交換公文(供与限度額8.4億円)が署名されたほか、カンボディア問題発生以来停止されていたヴィエトナムへの円借款についても、92年11月、総額約455億円のヴィエトナムに対する商品借款供与に係る交換公文の署名が行われた。このような状況の下、今後、日本とヴィエトナムとの一層の関係緊密化が期待されている。

カンボディアでは、13年間にわたり、ヴィエトナムとソ連(当時)を後ろ盾とするプノンペン政権と、中国の支援を受けたポル・ポト派及びASEAN、先進民主主義諸国等の支援を受けたシハヌーク派、ソン・サン派のカンボディア国民政府3派の間でいわゆるカンボディア紛争が繰り広げられたが、91年10月、パリにおいて和平協定が調印され、長年戦闘状況にあった各派は停戦に入った。以降、カンボディアでは、シハヌ-ク殿下を議長としプノンペン政権出身者と3派の国民政府出身者の同数のメンバーから構成されるカンボディア最高国民評議会(SNC)が、93年5月に実施予定の総選挙を経た新生カンボディア政府発足までの暫定期間において、カンボディアの主権の源泉となりカンボディアを対外的に体現する唯一の機関として機能することとなった。他方、プノンペン政権、国民政府3派の既存の行政機構は、それぞれの支配地域においてSNCの権威の下に機能し続け、SNCからの授権により国連カンボディア暫定機構(UNTAC)が軍事及び行政を監視し、総選挙実施に向けた中立的政治環境の確保に努めることとなった。

パリ和平協定調印以降、91年11月には、SNC議長のシハヌーク殿下が12年ぶりに首都プノンペンに帰還し、前後して、日本等これまでプノンペン政権との外交関係がなかった西側諸国の常駐代表が、プノンペンに派遣された。また、同月、国連カンボディア先遣ミッション(UNAMIC)がカンボディアにて活動を開始し、さらに92年1月にはUNTACの特別代表に明石康国連事務次長が任命されるなど、カンボディアに和平が到来したことを内外に印象づけた。

暫定期間におけるカンボディアの最大の課題は、パリ和平協定の忠実な実施にほかならない。すなわち、制憲議会の議員を選出する自由で公正な総選挙の実施に向け、軍事面、行政面での諸措置を講じて、政治的及び軍事的に中立な環境を作ることにある。具体的には、軍事面では、パリ和平協定の調印に伴い停戦状態にある4派の兵員をUNTACが指定する宿営地に集結させ、武装解除を行うことである。また、行政面では、内務、大蔵、外務、国防、情報の5部門がUNTACに監視、監督を直接受けるほか、そのほかの行政分野も監視、監督を受ける。また、長年の戦火を避け国境付近のタイ国内に滞留していた約37万人のカンボディア避難民及び第三国に逃れた難民を、祖国に帰還し総選挙に参加させることが課題となる。

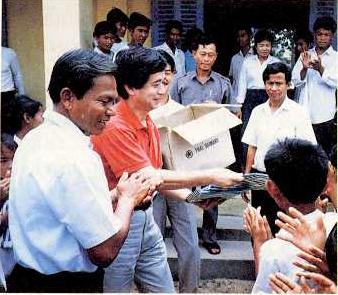

カンボディア農村の小学校生徒に文房具をプレゼントする柿澤外務政務次官

92年3月、UNTACは、カンボディアに展開し、その作業を開始した。UNTACの作業進展とともに、プノンペン政権、ラナリット派(注)及びソン・サン派は、UNTAC要員の自派支配地域への立入りを許容し、自派兵員の武装解除に応じるなど、UNTACへの協力を示している。これに対し、タイ・カンボディア国境地帯のカンボディア西南部、北西部を拠点とし、その支配地域に産出する宝石、木材等により資金的にも豊かなポル・ポト派は、停戦の第2段階(各派兵員の武装解除、動員削除)に入ることに応じないなどUNTACに対し非協力的態度をとり続けている。

日本は、カンボディア問題を東南アジアにおける最大の不安定要因と位置付け積極的な外交努力を展開してきた。パリ和平協定調印直後の91年11月には、日本はSNCに対する常駐代表として今川幸雄大使をプノンペンに派遣し、さらに、92年3月、75年4月以降閉鎖していた在カンボディア大使館を再開し、現地における外交活動を強化した。6月には、国際平和協力法が成立し、日本から自衛隊施設部隊、停戦監視要員、及び文民警察官等がUNTACの活動に参加し、人的貢献を行うことが可能となった。

和平の維持と並ぶ現在のカンボディアの最重要課題は、長年の戦火とポル・ポト派の苛烈な政策によって疲弊した国土の復旧・復興であり、そのため、同月にはカンボディア復興閣僚会議が日本と国連開発計画(UNDP)を共同議長として東京で開催された。この会議には、シハヌーク殿下以下カンボディア全派代表、明石UNTAC特別代表を含む、33か国、12国際機関及びEC委員会が正式に参加し、「カンボディアの復旧及び復興に関する東京宣言」及び「カンボディア和平プロセスに関する東京宣言」が全会一致で採択された。また、参加各国及び国際機関から、総額約8.8億ドルに達する支援を行うことが表明されたが、日本は、約1.5億ドルから2億ドルを目途に協力を行うべく努力することを表明した。また、この会議において、カンボディアに対する中・長期的な復興援助の調整メカニズムとしてカンボディア復興国際委員会(ICORC)を設立することが合意され、日本が議長国を務めることとなった。さらに、関係者が東京に一堂に会した機会を捉え、ポル・ポト派が停戦第2段階に入ることを促すために、カンボディア全派代表によるSNC会合、加えて明石特別代表、国連安保理常任理事国及び日本等の関係国も参加した拡大SNC会合も開催された。この会合においては停滞している和平プロセスを打開すべく、ポル・ポト派の主張をもパリ和平協定の枠内で考慮した上で、外国軍撤退の移動検証チームへのカンボディア各派の参加等を含む11項目の提案が作成されたが、ポル・ポト派はこれを受け入れなかった。

|

カンボディア問題に関する日本の協力(92年) 3月 在カンボディア日本大使館を17年ぶり再開(75会ポル・ポト派のプノンペン進 攻以降、一時閉鎖中)。 6月 カンボディア復興閣僚会議を東京で開催(参加各国・国際機関は総額8.8億ド ル(うち日本は1.5~2億ドル)の復旧・復興援助を表明)。 「国連平和維持活動に対する協力に関する法律」が成立。 (同法により日本停 戦監視員、施設部隊、文民警察がUNTAC活動に参加)。 7月 和平プロセスへのポル・ポト派の協力を促するため、日本・タイ共同で対ポ ~10月 ルポト派働きかけを実施(計4回に亘り実施)。 |

その後、7月から10月にかけて国連安保理にて2度にわたり、ポル・ポト派に対する非難決議が採択される一方、日本は話合いを通じてポル・ポト派が停戦第2段階入りに応じるように、タイと共同でポル・ポト派との間で4回にわたる協議を実施した。10月に採択された安保理決議においては日本とタイのポル・ポト派説得努力に謝意が表明されると同時に、さらにこの努力を継続することが招請された。これを受けて10月末に第4回三者協議がプノンペンにて開催されたが、ポル・ポト派はヴィエトナム勢力の存在等を理由に結局、日本とタイの共同提案を受入れなかった。日本とタイはその結果を国連事務総長及びパリ会議共同議長国であるフランス及びインドネシアに報告し、さらに11月には北京にて両共同議長のイニシアチヴによりSNC特別会合が開催され、ポル・ポト派の説得が行われたが、依然進展は見られなかった。

11月末にはポル・ポト派による和平プロセスへの非協力を非難する決議が安保理で採択された。この決議はポル・ポト派を対象とする措置としてSNCによる原木輸出禁止の決定の支持、UNTACによる国境チェックポイントの設置等国際社会としての確固たる意思を表明すると同時に、ポル・ポト派に対しては依然門戸が開放されているとの点も明らかにしている。

ミャンマーでは90年5月に総選挙が実施されたものの、その後民政移管のための具体的手続き、時期等については何ら明らかにされていなかった。しかし、92年4月にソー・マウン国家法律秩序回復評議会(SLORC)議長が健康上の理由により突然辞任し、タン・シュエSLORC副議長が議長に就任したが、ミャンマー政府はその直後に国民会議開催時期の発表、政党代表との対話実施、一部政治犯の釈放、89年7月以降自宅軟禁下にあるアウン・サン・スー・チー女史と家族との面会許可、戒厳令の解除等前向きな措置を相次いで打ち出した。特にミャンマー政府は、従来より民政移管実現のためには新憲法を起草する必要があるとして、新憲法の基本原則を協議するため、国会議員、少数民族の代表、有識者等から構成される国民会議を開催するとしていたもののその開催時期については明らかにしていなかったが、タン・シュエ議長の就任後、国民会議を93年1月9日から開催すると発表した。ただし、国民会議開催後の民政移管までの具体的手続きや時期については依然明らかにされていない。

経済面では、92年度を経済の年と定めて積極的に開放政策を推進してきているが、経済困難を解決する見通しは立っていない。

日本はミャンマー政府に対して、これまで種々の機会を捉え、早期民政移管実現及び人権状況の改善のため前向きに努力することが重要であるとの考えを伝えてきている。また経済協力については、現在のミャンマーの政情等を踏まえ原則として停止している。ただし、88年9月の政変前より実施している案件及び緊急・人道的性格の援助については、ケース・バイ・ケースにて検討していくこととしている。

ラオスにおいては、91年8月に制定された新憲法下で、ラオス人民革命党を中核とする政治体制が堅持されているが、92年11月、ラオス最高指導者のカイソーン大統領兼ラオス人民革命党議長が急死した。新大統領にはヌーハック最高人民議会議長が、後任の党議長にはカムタイ首相がそれぞれ就任し、両者とも故カイソーン大統領の内外政策を踏襲していくことを表明している。新憲法に基づく新国民議会総選挙は92年12月実施され、85名の新議員が選出された。

経済面では、86年以来の「新経済メカニズム」計画の下で、市場経済原理の導入、対外経済関係の強化を含む経済改革が推進された。

外交面では、各国、とりわけ、近隣諸国との友好関係を増進するとの基本方針に変化はなく、特に、ヴィエトナムとは「特別な連帯関係」が強調された。タイとは92年2月に友好協力条約が締結され、また、中国とも各分野においてその関係は緊密化した。ASEANには92年8月、オブザーバー加盟が認められた。他方、対ラオス援助の大半を占めていたソ連の崩壊に伴い、ラオスは先進諸国との経済協力を中心とする関係強化にも積極的に努力した。

ラオスは、日本とは、伝統的に極めて友好的関係にある。諸困難に直面しつつも、市場経済体制への移行、経済開放化のための努力を続けているラオスに対し、日本は経済協力を中心とする協力を着実に実施している。また、近年、両国間の要人往来も頻繁となり、89年のカイソーン首相の来日、90年の中山外務大臣のラオス訪問に続き、92年1月にはヌーハック最高人民議会議長が来日し、両国関係は更に強化されつつある。

1. 概 観

南西アジア地域においては、ソ連の崩壊、中央アジアのイスラム系諸国の独立、アフガニスタン情勢の変化等の国際情勢の変革が各国の外交、内政の両面に多大な影響を与えている。インドはロシアとの間で71年に締結されたインド・ソ連平和友好条約に代わる新条約の締結交渉を行っている。両国貿易はルピー・ルーブルの交換レートが未決着の中、縮少している。他方、パキスタンの核開発疑惑をめぐる問題で米国がパキスタンに対する援助を停止し、両国関係が停滞する中で、インドは米国との間で軍事交流を含め各種交流を活発化させてきている。また、ネパール及びバングラデシュにおいて民主化が進展し、パキスタン、インドは経済の自由化・規制緩和を進めている。

カシミールの帰属等、未解決の問題を抱えるインドとパキスタンの関係については、両国の相手国外交官の追放に伴う関係悪化による第6回外務次官級協議の延期(92年5月の予定が8月にデリーで開催)等の紆余曲折を経つつ、92年6月のリオ・デ・ジャネイ口における地球環境開発会議及び9月のジャカルタにおける非同盟諸国首脳会議の際のインド・パキスタン首脳会談の実施もあり、両国間で信頼醸成のための対話が継続している。カシミール問題に関連して、92年2月、3月及び10月にイスラム教徒の過激派によりパキスタン側からインド側への実効支配線越境行進が計画されたが、パキスタン政府が越境を阻止したため両国間の衝突は回避された。

また、域内の地域協力については、91年11月に予定されていた第6回南アジア地域協力連合(SAARC)首脳会議(コロンボ・サミット)が1か月延期されて91年12月に開催されたが、このコロンボ・サミットにおいても地域協力強化の必要性が再確認された。第7回SAARC首脳会議は92年12月にダッカで開催される予定であったが、インドのラーマ生誕寺建設問題に端を発するヒンドゥー・イスラム両教徒の衝突が激化する中で、2度にわたって延期された。

南西アジア諸国のいずれの国も従来から極めて親日的であり、日本もこれら諸国に対し最大級の援助供与国となっているが、南西アジア各国が政治と経済両面で転機にさしかかっている現在、日本からの投資の増大等経済面での関係の一層の強化が期待されている。

このような状況の中で、日本は、90年春の海部総理大臣(当時)の南西アジア諸国訪問を受けて、91年8月から9月にかけてバングラデシュ及びスリ・ランカヘ、91年1月から2月にかけてはインド及びパキスタンへ、日本商工会議所の協力を得て有力企業の代表から成る経済使節団を派遣した。これらの4使節団と各南西アジア諸国の政府・財界関係者の討議に基づき、92年5月に相手国政府及び日本政府への提言と日本側民間努力目標を含む報告書がとりまとめられた。

92年は、日本とインド、パキスタン及びスリ・ランカとの国交樹立40周年に当たり、文化行事を中心とする各種記念行事が行われ、また要人の往来についても、6月にはラオ・インド首相、12月にはシャリフ・パキスタン首相が訪日し、日本からは11月に秋篠宮同妃両殿下がこれら3か国を御訪問されるなど、交流が活発化した。

92年6月には、90年の海部総理大臣(当時)の南西アジア訪問を受け日本と南西アジア諸国との関係の緊密化のための助言を得る目的で平成3年度より開催されている南西アジア・フォーラム(座長;佐藤誠三郎慶応大学教授)が、関係緊密化のための方策、地域協力への支援、政治・経済関係強化のあり方等につき「南西アジア・フォーラムにおける意見(初年度)」をとりまとめた。

(1) イ ン ド

91年6月の下院総選挙の結果成立したラオ・コングレス党政権は、湾岸危機により悪影響を受けたインド経済の再建を最優先課題の一つと位置付け、7月以来ルピー貨の切り下げ(対米ドル約20%減価)、複雑な許認可制度による規制を大幅に削減する新産業政策や輸出入手続きを簡素化する新輸出入政策の発表、ルピー貨に対する外貨交換性の付与など、一連の経済自由化及び規制緩和措置を打ち出してきた。こうしたラオ政権の経済改革は、これまでの公共部門重視や輸入代替指向の管理経済体制を脱し、民間部門を重視し、外国資本の導入による工業化の促進、国際競争力の向上による輸出振興等を標榜しており、一層の市場原理の導入を指向する経済自由化政策であると評価されている。

このような経済改革が進行する中で実施された91年11月の国会下院補欠選挙及び92年2月のパンジャブ州における国会下院選挙においては、いずれもコングレス党が勝利し、ラオ政権の安定性が増す結果となった。しかし、92年4月に金融機関による巨額の不正融資疑惑が発覚し、これに関連して7月にチダンバラム商業相が辞任し、さらに、7月にはラーマ生誕寺建設問題(注)が再燃した。この問題は、その後のヒンドゥー教徒及びイスラム教徒双方の代表による問題解決のための話合いも功を奏せず、12月、ラーマ生誕寺建設を目指し集結したヒンドゥー教徒によるイスラム寺院破壊事件に端を発して、両教徒間の衝突が全国で多発し、多数の死傷者が発生する事態に発展した。

なお、ヴェンカタラーマン大統領の任期満了に伴い、92年7月に大統領選挙が行われ、シャルマ副大統領が大統領に選出された。

外交面では、冷戦の終焉及びソ連の崩壊に伴い、上述のとおり従来強固であった旧ソ連諸国との関係が停滞する中、米国を中心とする先進民主主義諸国との関係の緊密化が見られる。米国との関係では、92年5月に初めての両国海軍の共同演習が行われたのを始めとして軍事交流を含む各種交流が活発化してきており、6月及び11月には核不拡散についての二国間協議が行われた。近隣諸国との関係については、改善に向け変化が見られる。パキスタンとの間では、上述の通り紆余曲折を経つつも対話が継続されている。また、ネパールのコイララ首相が91年12月に、バングラデシュのジア首相が92年6月に、スリ・ランカのプレマダーサ大統領が同年10月にそれぞれインドを訪問した。中国との関係では、91年12月に李鵬首相が中国総理としては31年ぶりにインドを訪問、また、92年5月にはヴェンカタラーマン大統領がインド大統領として初めて中国を訪問するなど関係改善の動きが見られた。

日本との関係については、92年に年間を通じ日本・インド国交樹立40周年記念事業が行われたほか、6月にラオ首相が公賓として訪問した際、宮澤総理大臣との間で国際情勢及び二国間関係について意見交換し、核不拡散に関して二国間協議を行うことが合意された。

91年8月、シャリフ首相の一族に対する金融協同組合からの多額の融資が表面化し、シャリフ政権は野党の追及を受けたが、司法委員会による調査等によってこの問題の決着が図られている。シャリフ政権にとって最大の課題はシンド州の治安問題であり、92年5月末からは軍隊をも投入した本格的なダコイト(武装強盗集団)、テロリスト、犯罪者の掃討作戦を展開している。

92年8、9月の洪水により、1,000人以上が死亡したほか、米や綿花などの農作物に大きな被害が出た。

90年10月以来、パキスタンの核開発疑惑との関連で、米国の対パキスタン軍事・経済援助が停止されているが、92年10月、米国議会を通過した93年度対外援助法修正は、パキスタンに対する民間援助団体(NGO)を通じた社会セクター開発支援や食料援助の実施を認めるとともに、パキスタンのみならずインド、中国についても核不拡散問題について現状の報告を行政府に求めている。

そのほか、92年4月にアフガニスタンのナジブラ大統領が失脚した後、パキスタンはアフガニスタン問題解決のために積極的な貢献を図ってきており、中央アジアのイスラム系諸共和国との関係強化にも努めている。

なお、92年12月、シャリフ首相は日本を公式実務訪問し、宮澤総理大臣との間で、国際情勢及び二国間関係について意見交換を行った。

ジア政権は、91年7月、約16年間続いた大統領制を議院内閣制へ移行するための憲法改正案を国会に提出し、この案は、同年8月、国会において満場一致で可決され、9月の国民投票で85%の賛成を得て、同月より発効した。これを受けて10月、国会での選出を経て、ビスワス前国会議長が第11代大統領に就任した。

ジア政権は、不正、汚職の一掃を掲げ、停滞した政治、行政、経済の打開のための諸政策を実施しているが、91年2月の国会選挙後、主要な学生団体がテロリスト集団を各地の大学構内に導入したため、銃撃戦を含む衝突・流血事件が絶えず、治安上大きな問題となった。このため92年8月、アワミ連盟など野党7党は、治安情勢の悪化に対する政府の無策や、ミャンマー難民問題の未解決等を理由に現政権の責任を追及し、内閣不信任案を国会に提出したが、賛成122、反対168で否決された。ジア政権は、テロ問題への対応策として、92年9月、テロ活動抑制に関する政令(92年)を発布し、11月には同じ趣旨の法律を成立させた。

91年以来、ミャンマーからバングラデシュへのイスラム教徒の流入が増加して問題となっている。オン・ジュウ・ミャンマー外相が92年4月にバングラデシュを訪問し、両国間で難民送還について合意したが、5月から6か月間で終了する予定だった難民の帰還については、9月に49名、10月に63名、同月末に104名の難民が帰還したのみで、帰還作業はあまり進展していない。このような状況に加え、ジア首相がインドを訪問して間もない92年9月、インドから「バングラデシュ人不法滞在者」とされる132名がバングラデシュに強制送還された。バングラデシュは、インドに対し、インド国内に不法滞在するバングラデシュ人は存在せず、インドによる強制送還は非人道的、非友好的行為であるとして、かかる行為を非難している。

91年5月の国会下院総選挙の結果成立したコイララ政権は、インフレ率の増加とこれに伴う国民生活の困窮への対応、さらには公務員給与や各種公共料金の引き上げの問題をめぐり、野党共産党との対立や左翼勢力によるデモやスト等に悩まされたが、92年5月末の都市及び村落における地方選挙では、与党コングレス党が勝利を収める結果となった。

コイララ政権は、92年に入り、ネパール・ルピーに対する外貨交換性の付与、貿易の自由化のための新通商政策、公共部門の民営化や許認可制度による規制の削減を目的とした新産業政策を発表し、経済自由化政策を積極的に推進する姿勢を見せている。また、同年7月には、経済5か年計画(1992-97)を発表した。

外交面では、コイララ首相は、就任後初の外遊として、91年12月にインドを公式訪問し、89年に両国間で失効した通商・通過条約に代わる新通商・通過条約を締結した。また、コイララ首相は、92年3月に中国を公式訪問した。

また、近年、ブータンにおける民族衣装着用の義務化や国語であるゾンカ語教育の普及等のブータン化政策を背景として、ブータン南部のネパール系住民がネパール国内に多数流入し(9月末で約7万5,000人)、これが両国間での大きな懸案事項となっている。

日本が平成3年度より実施中の対ネパール民主化支援プログラムにより、92年9月にアチャリヤ大蔵担当国務大臣が訪日した。

スリ・ランカ北・東部においては政府軍とタミル人ゲリラ(LTTE)との紛争が続いており、事態の平和的解決の糸口はつかめていない。また、インドのガンディー元首相の暗殺はLTTEによるものと見られていることから、それまでLTTEに対し同情的であったインドは、LTTEに対する自国内での取締まりを強化している。このようなインドの態度を背景にスリ・ランカ政府は、LTTEに対する掃討を強化するとともに、議会選任委員会を設置し、政治解決案の検討に着手している。また、プレマダーサ大統領は、92年8月の大統領弾劾動議を乗り切り、政権基盤を固めた。また、プレマダーサ大統領は92年9月から10月にかけSAARCの議長としてSAARC6か国を訪問し、SAARC協力及び二国間関係等について相手国の首脳と意見交換を行った。

1. 豪 州

(1) 内政・外交

91年12月、労働党両院議員総会における投票の結果、83年以来党首の座にあったホーク首相(当時)に替わってキーティング元蔵相が労働党党首に選出され、キーティング内閣が成立した。これにより党内でくすぶっていた指導権争いに終止符が打たれ、来る連邦総選挙(93年5月までに実施される見込み)へ向け、挙党体制が出来上がった。

総選挙を前に、キーティング首相にとって内政上の最大の課題は、戦後最悪と言われる高失業率(約11%)を背景に急激に落ち込んだ与党労働党への国民の支持率を回復させることであった。そのためにキーティング首相は一連の経済政策を発表した。92年2月の経済政策声明(「One Nation」)では、大幅な財政政策による雇用創出と減税政策を打ち出し、7月には失業率35%と言われる若年層への失業対策として青年賃金訓練制度(訓練や研修の実施を条件にこれまでより低い賃金の支払を認める制度)を発表、さらに8月には財政主導型の92年度予算を発表した。これら諸政策の効果は未だ目に見える形では表れていないが、90年半ばから続いた景気後退(マイナス成長)からやや好転の兆しも見えはじめ、91年第4四半期から小幅ながらプラス成長に転じた。直近の92年第3四半期の実質GDP成長率は対前期比0.5%(年率2.0%)となっている。

一方、外交面においてキーティング首相は、豪州をアジア・太平洋国家と位置づけ、アジア・太平洋諸国との関係強化を図るホーク前首相時代のアジア・太平洋重視政策を更に推進している。キーティング首相は、就任後まずインドネシア(92年4月)、パプア・ニューギニア(同年5月)を訪問し、南太平洋フォーラム(於ソロモン、同年7月)に参加して近隣諸国との足場を固めた後、同年9月には日本(続いてシンガポール、カンボディア)を訪問した。また、キーティング首相はアジア・太平洋経済協力(APEC)首脳会議開催を提唱し、アジア・太平洋地域を重視する姿勢を内外にアピールした。このような外交面でのアジア・太平洋重視姿勢と同時にキーティング首相は国内においてもエリザベス2世女王を元首とする立憲君主制からの共和制への移行を主張するとともに、豪州国旗からのユニオンジャックの排除を唱え、豪州はアジア・太平洋国家であるとの認識を持つべきと、国民に訴えている。

日豪関係は伝統的な相互補完的な貿易関係を中心に順調に発展しているが、近年は、経済のみならず、文化、人的交流等、幅広い分野で良好な関係が進展している。

日本は、豪州にとり第1位の貿易相手国(豪州の総貿易額の約22%)であり、一方、日本にとっても豪州は第6位の貿易相手国(日本の総貿易額の約3.5%)である。豪州は、豊富な鉱物資源と大きな農業生産力を持つ安定的な資源供給国として、日本の経済発展に大きな役割を担っている。また、91年に豪州を訪れた日本人は約53万人にのぼり、豪州における日本語学習者は約10万人を越えるに至っている。豪州は92年に4つの領事館を福岡、名古屋、仙台、札幌に開設したが、これにより両国の交流が一層促進されることが期待されている。

このような良好な二国間関係を基礎に、日本と豪州は同じアジア・太平洋地域に属する先進民主主義国として、平和と繁栄、自由貿易体制の維持や強化、さらには環境問題や軍備管理・軍縮問題等の地球的規模の問題の解決といった、共通の目標の達成に向けた協力を推進してきている。

92年9月のキーティング首相の訪日は、そのようなアジア・太平洋における日本と豪州のパートナーシップの増進の重要性について両国首脳の間で再確認する絶好の機会となった。宮澤総理大臣とキーティング首相はアジア・太平洋地域の将来のあり方につき意見交換を行い、その結果を「アジア・太平洋の視点に関する共同新聞発表」として内外に発表した。この「共同新聞発表」において、両首脳は両国関係の増進がアジア・太平洋地域の将来に利益をもたらすものであることを確認するとともに、地域内情勢、自由貿易体制等幅広い分野に関する日本と豪州の共通の認識を発表した。例えば、米国の関与が地域の繁栄のために極めて重要であるとの認識、GATT・ウルグァイ・ラウンドの早期かつ成功裡の終結が最優先課題であるとの認識、開かれた地域的経済協力のための重要な機構としてのAPECの支持が明らかにされている。また、宮澤総理大臣は、APEC首脳会談に関する豪州のイニシアティヴを歓迎し、この構想がアジア・太平洋地域のほかの諸国との協議を通じて追求されることに同意した。さらに、キーティング首相は、日本が国際社会における政治的役割を強化することに対しても支持を表明し、日本が国連平和維持活動への参加を決定したことを歓迎するとともに、日本が国連安全保障理事会の常任理事国となることに対する豪州の支持を確認した。

90年11月に国民党は6年ぶりに政権に復帰したがボルジャー首相は、「福祉国家から企業国家へ」というスローガンの下、強い態度で労働市場の自由化を中心とする経済改革を推進した。輸出が好調に推移したこともあり、91年7-9月期からGDPがプラス成長に転ずるなど経済は回復基調となった。

内政面では、従来からの2大政党である国民党、労働党に加え、主要少数党が「同盟」を結成し、92年2月の補欠選で善戦したことが注目された。また、92年9月、選挙制度に関する国民投票が実施された結果、93年秋に予定されている次回総選挙で改めて96年以降の選挙制度のあり方につき国民投票が行われることになった。

外交面では、92年10月、国連において選挙でニュー・ジーランドは国連安全保障理事会の非常任理事国に選出された。また、非核政策により冷却した対米関係の改善のための努力が継続され、非核政策については、91年10月、原子力推進船の安全性に関する特別委員会が設置され、政府は、92年12月、原子力推進船のニュー・ジーランド寄港は安全であるとの特別委員会の報告書を公表した。

日本とニュー・ジーランドは、相互補完的な経済・貿易構造を基盤に相互に安定的な貿易相手国となっている。ニュー・ジーランドは、日本にとり、農産物の安定的供給国としての地位を占めている。一方、ニュー・ジーランドにとり日本は輸出先としては第2位(貿易額で15.3%)、輸入先としては第3位(同15.2%)の貿易相手国であり、近年は、ニュー・ジーランドの対日貿易黒字基調が続いている(91年は約997億円)。ニュー・ジーランドは国際競争力のある経済を実現していくため、貿易・投資面で成長著しいアジア諸国、特に日本との関係緊密化の姿勢を示している。また、人的交流、文化面においても、91年に二ュー・ジーランドを訪れた日本人は11万人に達し、ニュー・ジーランドにおける日本語学習者数は1万5千人を越えるなど拡大基調にある。

91年11月、マッキノン・ニュー・ジーランド副首相兼外務貿易相が、来日し、宮澤総理大臣ら日本側政府要人と意見交換を行った。この中でニュー・ジーランド側より、日本の国連平和維持活動参加について、支持と協力の姿勢が示された。

南太平洋地域は、日本に近接する広大な海域を有する地域であり、この地域の平和と安定、域内諸国との友好的な関係の維持及び発展は、日本にとり重要な意味を持っている。

各島嶼国は、近年、経済発展、漁業、環境問題等域内共通の関心事項について協力して対処する傾向を強めている。南太平洋の地域協力機関を代表する南太平洋フォーラム(SPF)及び南太平洋委員会(SPC)は、小規模、拡散性等に起因する島嶼国の経済的脆弱性を克服するための努力を行っており、日本は、これらの機関との関係の強化に努めている。具体的には、SPFに対しては89年より毎年SPF・域外国対話に参加し、また、88年度よりは毎年40万ドルを拠出してきており、92年度にはこれをさらに50万ドルまで増額した。また、SPCに対しては、総会等にオブザーバーとして出席し、SPC施設に対する小規模無償資金協力を供与した。

人口、経済規模が域内最大であるパプア・ニューギニアにおいては、ブーゲンビルの分離独立問題が、依然として解決を見ていない。さらには、パプア・ニューギニア政府軍がソロモン諸島領土を侵犯する事件が発生し、パプア・ニューギニアとソロモン諸島の両国関係に悪影響が及んでいる。

また、SPF事務局を始め、多数の地域機関事務所が存在し、域内協力の中心となっているフィジーにおいては、92年5月、90年7月に公布された新憲法の下、87年の二度にわたるクーデター後初の総選挙が行われ、第一党となったフィジー党のランブカ党首が新首相に選出された。

91年12月、マーシャル諸島は在京大使館を開設した。

|

米国は核兵器をどこに配備しているかは一切明らかにしない方針をとっているが、北朝鮮は韓国に米軍の核兵器が存在すると主張し、その撤去を要求。 |

|

|

対外債務の返済能力を示す指標の一つ。年間の総輸出額(財及びサービス)に対する年間の対外債務返済額(元本償還及び金利支払)の比率。 |

|

|

ASEAN拡大外相会議では、ASEAN6か国と7つの域外対話パートナー(日本、米国、カナダ、韓国、豪州、ニュー・ジーランド、欧州共同体(EC))の全体会議と、ASEAN6か国とそれぞれの域外パートナーの個別会議が行われる。 |

|

|

開発途上国間の協議・協力のための首脳レベルの会合の場。12の非同盟諸国と途上国グループ(G-77)メンバー国のアルゼンティン、ブラジル、メキシコの3か国からなる。 |

|

|

日本及び韓国の労働倫理、勤労意欲に学び人作りをすすめることで国家の発展を図ろうとする政策で、81年にマハディール首相が提唱したもの。 |

|

|

シハヌーク殿下がSNC議長に就任したことに伴い、子息であるラナリット殿下がシハヌーク派を率いることになった。 |

|

|

北インドのヒンドゥー教の聖地アヨーディヤのイスラム教モスクのある場所にヒンドゥー寺院を建設しようとする運動をめぐる、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の対立。 |