第1項 国際社会との調和

1. 日本社会の国際化

今日、日本の国際的な地位の高まりに対応して、日本が世界の平和と安定を確保するための国際的な努力に一層積極的に参画していくことが国際社会から求められている。日本の国内においても、国際化をますます推進していくことの必要性が認識され、様々な努力が行われてきている。

日本人のものの考え方が排他的、独善的なものにならないようにするためにも、日本固有の伝統や文化を踏まえつつ、異なる文化や伝統、価値観に対して寛容な精神を持つことが必要である。また、今日の世界が直面している地球環境問題、貧困、麻薬、人権などの国境を越えた問題についても、日本人自身が自己の問題として捉え、理解と関心を深めていくことが重要である。今日の国際社会は、このような面での日本国民一人一人の考え方や行動、取組に大きく注目している。特に、将来を担う青少年層に対して啓発を行っていくこと、及び今後一層進展することが予想される地域レベルや草の根レベルでの国際交流に携わる人々と協力していくことが重要な課題となっている。

また、日本の社会を国際社会に開かれたものとしていくことは、日本の平和と繁栄を維持していくためにも重要であり、そのためにも意識の面だけではなく、日本の経済、社会制度や慣行を国際社会と調和のとれたものとしていく努力が必要である。特に、「生活大国」の実現を希求する国民一人一人から見ても、閉鎖的または不透明と考えられる制度や慣行については、外からの圧力によるのではなく、自ら進んで広く外に対して開かれたものとし、国際社会の中で普遍性を持ったものにしていくことが重要である。

近年、自治体や民間ボランティアの活動を通じて地域や草の根レベルでの国際化の動きが全国で活発化してきていることはそうした意味からも歓迎される。例えば、各県及び政令指定都市において地域レベルの国際化を推進するための中核となる民間国際交流組織である地域国際化協会の数は、88年末の18から92年7月には54に増え、多様で活発な活動を行っている。また、民間ボランティアによる様々な国際交流組織も幅広い分野で独自の活動を展開している。こうした国内の多様な動きを支援するために、政府は、種々のメディアを通じて外交や国際情勢に関する広報活動を強化するとともに、外務省内に「国際化相談センター」を設けて民間の地域レベルや草の根レベルでの国際交流及び自治体、地域団体の国際化推進の努力を支援してきている。

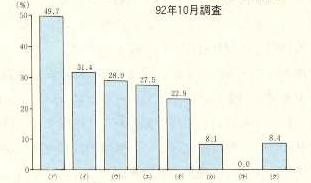

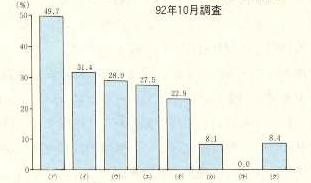

近年、国民の国際問題に対する関心はますます高まってきており、特に、90年から91年にかけて発生した湾岸危機を契機に国民各層の間で行われた様々な議論を通じて、国民の間には、日本は、国際社会に対して様々な分野で貢献をするべきであるという認識がかなり広まってきている。92年10月に総理府が実施した「外交に関する世論調査」の「日本は国際社会で主としてどのような役割を果たすべきだと思うか」との質問に対して、ほぼ過半数の49.7%の人が「地球的規模の問題解決への貢献」を挙げたほか、「地域紛争の調停等国際平和への貢献」、「世界経済の健全な発展への貢献」、「開発途上国の発展のための協力」、「国際的に普遍的な価値を守る国際協力」をあげる人がそれぞれ31.4%、28.9%、27.5%、22.9%に上った。

国際社会における日本の役割(複数回答可)(注)

92年10月調査

(ア)地球的規模の問題解決への貢献 (イ)地域紛争の調停等国際平和への貢献 (ウ)世界経済の健全な発展への貢献 (エ)開発途上国の発展ための協力 |

(オ)国際的に普遍的な価値を守る国際努力 (カ)国際文化交流面での貢献 (キ)その他 (ク)わからない |

日本がその国力に応じた役割を国際社会において果たしていくためには、国際情勢や日本の外交に対する国民の認識を更に深め、国際貢献に対する国民の一層の理解と支持を得ていくことが不可欠である。このような観点から、政府は、国民に対し、外交問題や国際情勢、日本の国際貢献のあり方などについて、必要かつ正確な情報を分かり易く、迅速に提供するように努力しており、「一日外務省」、「ミニ外務省」、「国際フォーラム」、「国際化相談キャラバン」、「国際化推進シンポジウム」等の外交啓発行事を全国各地で活発に実施している。また、外交問題と国際情勢に関するオピニオン誌「外交フォーラム」や月刊誌「世界の動き」及び外交問題・国際情勢に関する各種パンフレット、国際理解教育のためのアニメやビデオなどの刊行物の作成及び配布、テレビやラジオ番組への作成協力、年間800回程度の講演の実施等を行ってきている。

国際社会における地位の向上に伴い、日本は、今や新しい世界的な協力関係の枠組の構築にかかわりのある問題のほとんどすべてに影響を与える立場にある。その日本に対して、その地位にふさわしい役割を果たすようにとの期待が国際社会において高まっている一方で、批判的な発言、論調も増加している。日本が、戦後急速に経済成長を果たした国家として一体何を考え何をしようとしているのかについて、世界各地から関心が寄せられている。自己主張を抑えるのは国内では美徳かもしれないが、国際社会では沈黙は無に等しい。無用の批判や懸念が生じないように、国際的に追求すべき理想や目標を国際社会に対し明らかにし、世界の平和と繁栄に貢献していくことが日本に求められている。このような意味で、日本からの情報の発信は、日本の国際貢献の第一歩である。

このため政府は、日本の政策の内容とその背景にある考え方について諸外国における理解が深まるよう、政策に関する情報発信機能の強化、すなわち政策に関する情報を迅速かつ豊富に提供するための体制の整備に努力している。在外公館等においてオンライン・システムを駆使して日本の政策情報を諸外国の政府や報道機関をはじめとする各層に提供しているのも、このような努力の一環である。

情報伝達網が高度に発達した今日、東西冷戦の終焉による世界的な民主化の進展もあって、情報は自由に国境を越え、日本国内の世論の動向も瞬時に世界に伝わるようになっている。諸外国の日本に対する認識は、日本政府からの公式な情報のみにとどまらず、日本の国内世論によっても形成される。したがって、日本に対する諸外国の理解を促進する上で、日本国内の世論が持つ重要性は年々増大しており、海外広報と国内広報を総合的に考えていくことが必要となってきている。

1. 基 本 認 識

諸国間の相互依存関係が拡大しつつある今日の国際社会において、日本は重要な地位を占めるに至っており、諸外国における対日関心も高まりを見せている。幅広い文化交流を通じて、諸外国の対日理解を一層深めていく努力を強化していくことは、中・長期的観点から、日本の国益に資するものである。しかし、日本や日本人に対する理解は未だ十分とは言い難い。また、外国や外国人との接触の機会が急速に増大する中で、日本の社会が世界に開かれたものとなるためには、国民一人一人が異なる文化の存在を受け入れ、理解を深めることが必要である。その意味で国際文化交流が相互理解と信頼の増進のために果たすべき役割はますます重要になっている。

また、ややもすれば、経済的側面に偏りがちな日本のイメージをより均衡のとれたものにするためには、文化協力の分野において日本の国際貢献を一層拡大していくことが重要である。このため、日本は、開発途上国に対して民族固有の文化の振興に対する支援、人類全体の財産である文化遺産の保存のための協力、開発途上国の文化と教育の発展のための協力などを行っている。さらに、アジアの社会主義諸国や中・東欧諸国等の改革や開放政策を支援するため、これら諸国における現代日本研究の振興に対する協力やこのような諸国からの青年招へい、留学生の受入れ等の事業も行っている。

こうした国際文化交流の強化は日本の外交政策の主要な柱の一つであり、その具体的指針は、89年5月の国際文化交流に関する懇談会(平岩外四座長)報告を受けて、同年9月に策定した国際文化交流行動計画に基づくものである。

(1) 海外の日本語教育や日本研究に対する協力

日本に対する関心の増大は、海外における日本語学習熱の急激な高まりや、日本研究の活発化等に見られるとおり著しいものがある。国際交流基金の調査によれば、海外では100万人の外国人が日本語を学習している。こうした日本語や日本研究に対する関心の増大に対し日本が積極的に支援していくことは、対日理解者を増やすための基盤整備として不可欠なものである。

具体的には、近年の日本語熱の高まりに対して、日本語教育専門家の派遣、海外の日本語教師の日本における研修、教材の寄贈等幅広い協力を行っている。特に、中等レベルでの日本語学習者の増加が著しい米国に対しては、91年度より日本語学習支援特別計画(JALEX)を開始し、現地日本語教師を補佐するための日本青年の派遣及び米国で日本語を学習する高校生等の招へいを行っている。また、91年度には新たにロス・アンジェルスに海外日本語センターが設置され、バンコック、ジャカルタ及びシドニーに続き、4番目の海外日本語センターとなった。

日本研究については、人文科学分野のみならず、近年は、経済をはじめとする現代日本を対象とした社会科学分野も研究の対象となるなど、関心の対象や研究目的が多様化している。政府は、国際交流基金を中心に客員教授及び講師の派遣、リサーチや会議等の助成、図書の寄贈等、各種協力を行っている。92年度には、海外の主要な日本研究機関に対し包括的な助成を行う国際交流基金の日本研究拠点機関助成プログラムの対象が全世界で12機関となった。

政府は、日本文化を紹介するための各種の文化行事を自ら実施しているほか、世界各地で企画されている日本文化を紹介する各種の行事を積極的に支援している。特に、91年9月から約4か月間にわたって英国各地で開催された日本文化を総合的に紹介するジャパン・フェスティバル1991は日英両国の皇太子殿下が名誉総裁に就任され、日英両国の政府及び民間の関係機関の協力の下に実施され、その内容も日本の古典から今日に至る文化資産、舞台芸術、スポーツ、音楽等を幅広く紹介するなど、日英両国のみならず日本と欧州の間の文化交流に大きく貢献した。また、日本・中国国交正常化20周年、日本・インド国交樹立40周年記念事業等、二国間の成熟した外交関係を踏まえ、日本及び海外の文化と社会を総合的に紹介する各種の文化行事(図書展、映画祭、写真展、演劇祭等)の実施あるいは参加協力を行った。さらに、日本文化週間や日本文化祭など中規模の文化事業を、91年度には、ポーランド、ブルガリア、オマーン、カタル、アラブ首長国連邦等において、92年度には、極東ロシア(ウラジオストク、ユジノサハリンスク)及びイスラエルにおいて初めて実施した。そのほか、在外公館及び国際交流基金により、日本文化を紹介するための各種の文化事業を行った。

東南アジア祭'92でのバリの子供の舞躍

(国際交流基金アセアン文化センター提供)

文化交流は双方向で行われることが重要との考えに立ち、政府は、世界各国の文化を紹介することにも努めている。92年度には東南アジア祭'92などの外国文化を紹介する行事を実施した。これは、90年1月に東京に開設した国際交流基金アセアン文化センター及び東京都、大阪府、大阪市、広島県、広島市、福岡市が中心となって主催し、美術展、舞台公演、映像事業等をASEAN諸国及びヴィエトナムから関係者を招へいするなどして日本国内各地において開催し、東南アジア諸国の文化を日本に紹介した。

人物交流は、各国との相互理解を増進する上で最も有効な手段の一つである。政府は、諸外国の各層の対日理解度を勘案しながら最も効果的な人物交流のあり方を検討し、実施計画を進めている。

具体的な人物交流事業としては、青年招へい計画、JETプログラム(注)、留学生交流、オピニオン・リーダーの招へい、報道関係者の招へい、国際交流基金の各種人物交流事業等がある。

このうち、青年招へい計画は、諸外国において、将来指導的地位に就くことが期待される青年(35歳未満)を対象に行われるもので、日本の政治、産業、文化等の諸機関の見学、日本青年との交流、地方旅行、ホームステイ等により諸外国の若い世代の対日理解の増進及び日本との友好親善の促進を目的としている。この計画において91年度には約600人が2週間程度訪日している。

JETプログラムは外国青年を招致し、地方公共団体の国際交流担当部局や中・高等学校において日本の外国語教育の拡充、地域レベルの国際交流の進展及び日本と諸外国との相互理解の増進を図るものであり、92年度には英語圏6か国、フランス、ドイツ、さらに中国を新たに加えた計9か国から計3,325名の青年を招致した。6年目を迎えた本事業は世界でも最大規模を誇り、参加者の数は既に延べ1万2,000人を超えている。これらの人々が帰国後も様々な形で日本との友好親善に寄与することが期待されており、これを支援していくことは政府にとって重要な課題である。

日本における外国人留学生の在籍者数は、4万5,066人(91年5月現在)と、この10年間で7倍近い増加を示しているが、更に多くの留学生を受入れるべく国民一般の理解を含め国内の受入れ体制を一層整備していく必要がある。また、海外における留学生対策も重要であり、日本への留学希望者に対する在外公館等の情報提供の充実に努めている。さらに、留学生は帰国後においても日本の良き理解者として日本との架け橋となることが期待されるので、留学生の帰国後の支援も重視している。とりわけ多くの留学生を派遣してきた国々には留学生会が結成されており、政府はそうした留学生会への積極的支援を通して留学生交流の円滑な推進を図っている。

国際交流基金では種々の招へい事業を実施しているが、中でも文化人短期招へい事業では各国の指導的地位にある一流の学識者、芸術家を日本に招へいし、実情視察、関係者との懇談を通じ対日理解を深め、知日派の育成に貢献している。また、中・高教員グループ招へい事業は、主として中等教育レベルの教職員及び教育行政官を世界全地域を対象に年間240名程度を4グループに分けて招へいしているが、直接教育に携わる人々に対し、日本視察の機会を与えることにより、各国教育現場において青少年の親日感や対日理解の促進を図るものである。

91年4月に創設された国際交流基金日米センターは、日米が協調して世界に貢献する基礎を築くため、知的交流と地域・草の根レベルの交流事業を本格的に開始した。

92年1月に米国のブッシュ大統領が訪日した際に発表された「東京宣言」の行動計画の中においても、このセンターの果たす役割の重要性が指摘された。

91年度には、日米関係者間の交流を支援する一般公募事業が開始され、米国側の関心の高さが示された(米国と日本の応募件数の割合は3対1)。また、人文・社会科学系研究者を対象とした安倍フェローシップ、米国の科学分野の大学院生を夏期に短期招へいするサマー・インスティテュート、米国の森上博物館、ハワイ日本文化センター、二ュー・オルリンズ博物館等への日本文化関連拠点施設支援が開始された。

さらに92年には、前述の日本語学習支援特別計画の日本青年の派遣、米国議会図書館への協力事業、科学フェローシップも開始された。

スポーツによる交流は、政治体制、宗教、文化の異なる国々との友好を深め、相互理解促進の土壌を醸成するため効果的な役割を果たすものであり、政府としては、民間ベースで行われる各種スポーツ競技会の開催を積極的に支援しているほか、各国の伝統スポーツの保存と振興にも協力を行っている。この一環として、伝統スポーツが直面する諸問題及びその保存・振興のための支援方策等について検討するため、伝統スポーツ保存・振興のための国際会議を93年3月に開催することとしており、そのための準備会合を91年10月に開催した。

なお、政府は98年冬期オリンピック大会の長野招致につき、在外公館を通じた支持要請、関係者に対する便宜供与等、積極的に取り組み、現在は92年2月の閣議決定により設置された準備対策協議会のメンバーとして協力を行っている。

(1) 有形、無形の文化遺産の保存・振興のための協力

世界各地の文化遺跡や文化財は、人類共通の貴重な財産であるが、その中には十分な保存や修復が行われないまま失われてしまう危機に直面しているものも少なくない。また、各地方、各民族には多様な芸能、工芸技術、スポーツなど、独自の伝統文化が伝えられてきているが、経済発展や社会の急速な変化に伴って、その継承が困難になっているものも見られる。これらの文化遺産は、一度失われてしまえば再び取り戻すことのできないものであり、こうした貴重な有形、無形の伝統的文化遺産を守り、次の世代に伝えていくことが必要である。日本は、自国の経験を踏まえ、また、文化の面でも積極的に国際社会に貢献していくとの立場から、次のような協力を行っている。

政府は、従来から、国連教育科学文化機関(UNESCO)による文化遺跡を救済するための国際キャンペーンに協力してきたが、89年度にはUNESCOに文化遺跡保存日本信託基金を創設した。この基金に対し92年度までに計1,100万ドルを拠出し、91年度から92年度までの間には、アンコール遺跡(カンボディア)、トルファン交河故城遺跡(中国)、ガンダーラ遺跡(パキスタン)等の保存修復計画に対する協力を行った。

また、世界の文化遺産の保存に人材面で協力するため、90年度より国際交流基金事業として文化遺産の保存に関する専門家の派遣と招へいを開始した。91年度は、インドネシア、イタリア、オランダ、ソ連(当時)、ポーランド、ニュー・ジーランドへ合計16名の専門家を派遣し、アジア諸国、西欧、中・東欧諸国及び中近東より合計11名の若手専門家を研修のため招へいした。92年度は12月までに、日本美術品の修復・保存指導等のためブルネイ、アイルランド、英国、ハンガリー、ルーマニア、ジンバブエ、ナイジェリアの各国に合計10名の専門家を派遣し、文化財専門家フェローシップ事業により、アジア諸国、西欧、中・東欧諸国、中南米から合計10名の専門家を招へいした。

アジアの伝統芸能、伝統工芸等の無形文化財の現状を調査し、その保存に協力するため、政府は91年度にインドネシア、ヴィエトナム、タイ及びミャンマーに調査団を派遣し、今後はこの調査結果を踏まえ、具体的協力を行っていく予定である。92年度は、引き続き南西アジア地域における無形文化財保存のために、調査団を派遣することとしている。

政府は75年度以来、開発途上国の文化や教育の振興を支援するため、文化無償協力を実施しており、91年度は、中国の中国美術館に対する展示機材など71件の協力を実施した。また、中・東欧諸国における民主化支援の観点から91年度よりチェッコ・スロヴァキア(当時)、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ルーマニアの5か国に文化無償協力を開始した。

開発途上国の文化関係(文化施設の運営や企画等)の人材育成に協力するため、政府は90年度より国際交流基金事業として文化を支える人作りに対する協力を開始した。91年度は、アジア諸国、中南米及びアフリカへ計8名の専門家を現地専門家の指導・育成のために派遣し、韓国、ヴィエトナム、タイ及びブラジルから各1名の計4名の専門家を招へいした。

旧ソ連及び中・東欧諸国やアジアの社会主義諸国においては、近年、経済改革や開放政策を進める路線に転換したことに伴い、日本に対する関心と期待が高まってきている。日本は、これらの諸国から前途有為な青年や留学生等を重点的に受け入れることにより、各国の改革・開放政策の推進に役立つ人材の育成に協力している。

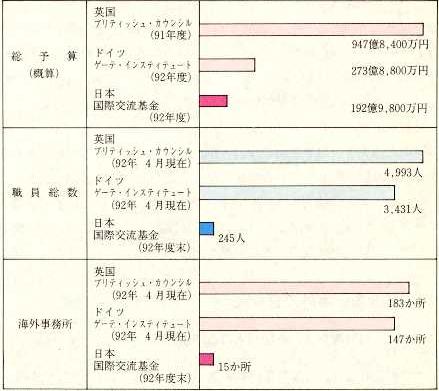

英国及びドイツの文化交流機関と国際交流基金の規模比較

(出所)国際交流基金資料

日本は、諸外国との文化交流を一層促進するため、25か国と文化協定、7か国と文化取極を締結してる。91年8月から92年12月までの間に、これらの協定又は取極に基づき、インド、中国、エジプト、英国、ハンガリー、オランダの6か国と文化協議または文化混合委員会を開催し、今後の文化交流の進め方について各国と協議を行った。

政府は、国際文化交流を実施する中核的機関として72年に設立した国際交流基金を通じ、前述した各種の国際文化交流と文化協力を幅広く行っている。国際交流基金の規模は、海外の主要な同種の機関との比較では、依然として大きな開きがあり、今後とも、「国際文化交流行動計画」に沿って予算の拡充、事業内容の充実、人材の育成などに一層努めていく必要がある。

国際文化交流に対する関心は、近年、日本の民間においても大きく高まっている。こうした関心の高まりに応えるため、政府は国際交流を主たる目的とする公益法人のうち一定の要件を満たすものに対する寄附金について、税制上の優遇措置(いわゆる国際交流減税)も設け、民間レベルでの国際文化交流の一層の促進を図っている。

1. 海外渡航者、在留邦人の急増状況

海外渡航者数は、近年急増傾向が続いてきたが、91年は湾岸戦争等の影響から前年をやや下回り、また92年は特に下半期以降景気低迷の影響で伸び悩みを見せたものの、それでも1,000万人を超える数字となった。また、海外に3か月以上滞在する長期滞在者数(永住者を除く)も、5、6年前までは年間1万人程度の伸びであったが、ここ3、4年は毎年3万人以上の伸びを示し、91年10月時点での長期滞在者数は40万人を突破している。

最近の海外渡航者数、在留邦人数の増加を背景として、渡航に係わる行政サービスの充実や、海外に滞在する日本人にきめ細かなサービスを提供することがこれまで以上に求められるようになっている。このような国民の期待に応えるべく、政府としても日本人の海外渡航や海外での活動を出来る限り円滑に行うことができるよう種々の努力を続けてきている。

とりわけ、海外渡航手続きの簡素化や迅速化は、国民の6人に1人が有効な旅券を持ち、かつ、海外渡航者が1,000万人を超える時代において、正に時代の要請と言っても過言ではない。

このような状況の下、92年11月から、小型化された新しいタイプの旅券(MRP:機械読取り旅券)の発給を開始した。MRPは、国際的に統一された規格に基づき氏名等の記載事項を機械で読み取ることのできるもので、出入国手続きの効率化、迅速化を促すために導入された。

さらに、旅券を切替申請する場合に必要とされる書類の一部を省略するなど手続簡略化のため旅券法等の制度改正も行われた。

(1) 日本人の安全確保に関する問題

日本人の海外渡航が盛んになり、世界の隅々にまで日本人がいるという状況の中で、日本人が地域紛争、内乱、クーデター等の緊急事態や事故に巻き込まれる危険性はますます増大している。さらに、日本企業の海外進出の活発化等の日本の存在の増大を背景として、日本人を標的とした殺人、誘拐等の凶悪事件も増加してきている。

海外における日本人の安全確保は政府の重要な責務の一つであり、政府としてはこれまでの邦人保護、安全対策に関する施策を更に強化すべく、海外における日本人の安全確保のため、国内、海外の両方において、以下のような新たな対策を講じた。

まず、海外においては、アジア、中南米、中近東、アフリカ等の地域の在外公館と現地日本人社会との間で、情報交換、連絡の場として、安全対策連絡協議会を設置した。また、国内においては、海外進出企業団体等との官民協力のための恒常的フォーラムとして、海外邦人安全対策官民協力会議を発足させた。

政府としては、緊急時の通信・輸送体制の整備といった、政府が中心的役割を果すべき分野での邦人保護支援体制をより一層充実させるとともに、上に挙げたような官民協力体制の構築、国民の海外での安全に関する意識を啓発していくことなどを重点項目として、この問題に取り組んでいる。

海外で活躍する企業関係の日本人数の増加に伴い、海外在住の学齢子女数も91年には5万人を突破している。日本人の存在が高まる中、現地社会との様々な摩擦を回避し、解消するためには、その地域社会において良き企業市民や良き隣人として受け入れられるよう、種々の努力を行っていくことが、これまで以上に重要になってきている。この一環として、日本人学校などの在外教育施設では、校舎借用校の現地校教師を日本に招待したり、日本語講座を現地校に開設するなどして現地社会との交流に努めている。

日本と開発途上国との間に著しい経済格差が存在している。これに加え、これら諸国においては、出生率の高さ、経済停滞、政治的混乱等のために人口排出圧力が今後も強まると考えられる。他方、国内労働市場において、特定業種では深刻な人手不足感が存在している。現在の外国人労働者問題は、これら国内外の構造的要因に起因している。

日本は、専門的技術や知識を有する者の受入れは拡大するという方針であるが、いわゆる外国人単純労働者の受入れについては、国民のコンセンサスが不十分、日本の社会・行政システムの対応が不十分等の理由により、今後とも慎重に検討することとし、現時点ではこれを認めていない。

しかしながら、出入国管理及び難民認定法(入管法)に違反して滞在を続ける、いわゆる不法残留外国人の数は急増しており、その数は、92年5月1日現在、約28万人と推定され、その大部分が単純労働に不法就労していると見られる。これら不法就労者は、悪質な斡旋業者の搾取を受けたり、劣悪な労働条件下で働かされたりしている。また、社会保障制度上の保護も事実上受けられない状況に置かれたり、緊急の治療が必要な場合であっても不法就労者であるために病院をたらい回しにされたりするなどの人権に係わる問題が頻発している。このような人道上看過できない状況が続けば、これら外国人の出身国において日本に対する不満が高まり、国際的な非難を招く恐れがある。また、これらの外国人は日本国及び日本人に対し反感を持って帰国するであろうし、日本人の側でもこれら外国人に対する不当な優越感や反感を持つ危険性もある。このような状況は、関係諸国との友好関係の維持・促進や日本の国際化にとって悪影響を及ぼすものと懸念される。

したがって、不法就労者に対して不法性の問題はそれとして、現実に国内に存在するこれら外国人の人権保護に係わる具体的対応策(社会保障制度上の保護の確保等)を早急に確立する必要がある。

また、開発途上国への技術移転と人材育成は、日本の国際貢献の重要な柱の一つである。このような視点から、現行の研修制度を抜本的に整備拡充する必要があるため、広義の研修制度として「技能実習制度(仮称)」の創設に向けて、現在、鋭意検討中である。

なお、国内に長期滞在する外国人は年々増加しており、91年末現在の外国人登録者数は121万8,891人(前年比13.4%増)となっている。また、91年の新規外国人入国者総数は約323万人で対前年比10.6%増となっている。これら日本に滞在している外国人は、外国人であるがゆえに、教育、医療、住宅等の分野において様々な問題に直面しており、日本の国際化を図る観点からも、外国人と共生しうる国内諸体制の整備拡充に迫られている。

90年6月の改正入管法の施行に伴い日系人に対しては、定住者等の在留資格が付与されることとなったが、この在留資格は滞日中の活動に制限を付していないこともあり、同年6月以降、南米諸国の日系人の出稼ぎ労働者が急増し、現在15万人以上が就労しているものと見られる。これに伴い、就労上の問題(全体から見れば件数としては少ないが、悪質な斡旋業者による搾取も散見される)や生活上の問題(子女教育、福祉等)も生じてきている。このため、政府としては就労を適正化するための制度作りを検討しており、そのような努力の一環として、92年10月には、サンパウロに日系諸団体により、日系ブラジル人のための国外就労者情報援護センターが設立された。また、国内においても、就労情報を提供する日系人雇用サービスセンター及び生活一般についての相談を行う日系人相談センターが東京都内に設置されるなど、日系人就労者対策は漸次充実されてきている。

|

全国20歳以上の者3,000人を対象に、日本は国際社会で、主としてどのような役割を果たすべきだと思うか上記(ア)から(ク)のうち二つまで選択してもらった世論調査の結果。 |

|

|

Japan Exchange and Teaching Programmeの略。 |