第1項 環境問題

1. 基本的認識

地球環境問題は、人類の生存基盤に係わる問題として、地球的規模で緊急に対応すべき問題であるが、同時に、貧困、経済開発、人口問題といった広範な論点を含むものであり、現在の国際社会が直面する最大の課題の一つである。

一般的に言えば、先進国側は、基本的には、開発においては、環境への配慮を一層推進すべきであるとの考え方であるのに対し、開発途上国側は、まず貧困の解決が先決であるとして「開発の権利」を主張するとともに、環境保全を進めるに当たっては先進国の責任において資金協力や技術移転を進めるべきであるとの考え方である。

また、先進国・途上国間のみならず、先進国間においても、例えば、地球温暖化問題について米国と他の諸国との対立が見られ、また、公海漁業等について遠洋漁業国と沿岸漁業国の間に意見の相違が見られる。さらに、従来の開発途上国支援問題に加えて東欧諸国等への支援問題が発生するなど、各国の利益は複雑に錯綜している。

その中で、92年6月に「持続可能な開発」を主題として開催された国連環境開発会議(UNCED)及びその準備過程の議論を通じて、環境と開発は対立するものではなく両立させることが必要との共通認識が形成されたことは重要な意義を有している。

日本としては、環境問題に対する国際的な対応の枠組み作りと環境問題に対する開発途上国の支援を中心とした総合的な外交政策を展開し、以下に述べる具体的分野においてイニシアティヴをとることにより環境と開発に関する国際協力において指導的な役割を果たしていくことが重要である。

(1) 国連環境開発会議(UNCED)

(イ) 全体的評価

72年の国連人間環境会議から20周年目に当たる92年6月に、ブラジルのリオ・デ・ジャネイ口において182か国に上る国連史上最多数の国々が参加し、国連環境開発会議(UNCED)が開催された。UNCEDでは広範な分野にわたり環境と開発に関する国際的な対応の枠組みが成立するなどその意義は大きく全体として成功であったが、今後、UNCEDでの合意をいかにして実施していくかが重要であり、それがUNCEDの真の評価を計る尺度となろう。

UNCEDの主要成果としては、27項目からなる環境と開発に関する基本原則である「環境と開発に関するリオ宣言」、大気、海洋、資金、組織等広範な分野にわたる21世紀に向けての行動計画である「アジェンダ21」、森林の保全と持続的経営に関する諸原則である「森林に関する原則声明」が採択された。また、法的文書としてはUNCEDの直前に採択された「気候変動に関する国際連合枠組条約」及び「生物の多様性に関する条約」の2条約が署名のために開放され、それぞれ日本を含む150を超える国々が署名した。

UNCEDにおいては、「アジェンダ21」を実施するための資金問題が最大の論点となった。開発途上国側は、「アジェンダ21」実施のための独立の基金の新設を要求したが、議論の結果、既存の援助メカニズムの最大限の活用を基本として、地球環境基金(GEF)の運営の改革、政府開発援助(ODA)の対GNP比0.7%目標の達成等がうたわれた。なお、92年4月には、地球環境賢人会議が東京で開催され、UNCEDにおける資金問題についての合意形成に大きく貢献した。

また、開発途上国が環境保全対策を進めていくためには先進国から技術を移転することが必要であるが、そのための国際的な情報ネットワークの形成、技術移転のための適正な条件、開発途上国の受入れ能力の向上等がうたわれた。開発途上国側は、非商業的条件での技術移転を主張したが、先進国側は知的所有権の保護の重要性を主張し、議論の結果、知的所有権の重要性について明記された。

「アジェンダ21」において、UNCEDフォローアップのために国連の中に、環境と開発に関する知見の豊かな賢人からなる高級諮問評議会を設置し、さらに経済社会理事会の下に「持続可能な開発委員会」を設置すべきこと、さらに97年までに環境開発国連特別総会を開催すべきこと等がうたわれている。

エネルギー消費の増大等により、二酸化炭素等の大気温度を上昇させる性質のある気体(温室効果ガス)の濃度が増加してきており、このまま何も対策をとらなければ、地球の平均気温は21世紀末までに現在と比べて3℃上昇し、それに伴い海面水位が平均で65センチ、最大で1メートル上昇するなどにより、人類全体に種々の重大な影響がもたらされると予測されている。

このような状況を背景に、91年2月より気候変動に関する国際連合枠組条約交渉会議が開始され、この条約は、92年5月9日に採択された。この条約は、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化することを目的として、温室効果ガスの排出抑制に関して締約国が取るべき措置や、開発途上国支援のための資金供与の制度等の国際的な枠組みを規定している。条約交渉においては、温室効果ガスの排出抑制目標の設定をめぐり米国とその他の先進国が対立するとともに、途上国は、温室効果ガス増加の責任は先進国にあるとの先進国責任論を展開した。

日本は、この条約の交渉会議において、全地球的な参加なしには効果的な排出抑制を図ることはできないとの見地から、全地球的な参加が得られる条約を策定することが必須であるとの基本的立場に基づき、締約国が温室効果ガスの排出抑制に関する目標設定を約束し、この約束の達成を確保するため各国の実行状況を具体的に検証する制度を提案するなど、この条約のとりまとめに積極的に貢献した。

日本は、気候変動問題について地球的規模で対処していく上でこの条約の意義が大きく積極的に評価すべきものであること等の理由から、UNCED期間中にこの条約に署名した。なお、ミュンヘン・サミット経済宣言においてこの条約についてサミット参加諸国が他の諸国に対しても93年末までに締結するよう努力することを要請しており、日本としても早期に締結する必要がある。

生息地の破壊や乱獲等により、野生生物の絶滅が進んでおり、現在のままでは、2000年までに50万から100万程度の野生生物の種が絶滅すると予測されている。野生生物の種の減少は人類にとって貴重な遺伝資源の減少であり、また、生態系の安定性に深刻な影響を及ぼしている。

このような状況を踏まえ、生物の多様性を保全し、さらに持続可能な利用の促進を図る全地球的な枠組みを作るため、92年5月、ナイロビの国連環境計画(UNEP)において生物の多様性に関する条約が採択された。この条約は、保護区の設定等の野生生物の保全措置及びこれに関する途上国の取組を支援するための技術移転及び資金供与の制度等につき規定している。

この条約は、生物多様性の保全及びその持続可能な利用に関する措置について包括的に規定するものであり、その内容は日本の地球環境問題に関する基本方針と合致することから、UNCED期間中にこの条約に署名した。条約は内容が広範にわたり、関係する国内法令等が多いことから、その内容を誠実に実施するために十分な検討及び調整を行う必要がある。したがって、日本としては、各国の動向を見極めつつ、政府部内で締結を目指し、所要の作業を鋭意進めているところである。

経済開発に果す森林の役割を重視し、その利用が制約されることを嫌う開発途上国と二酸化炭素の吸収源としての役割など地球環境保全に果たす森林の重要性を重視する先進国との間で厳しい対立があったが、森林に対する国家主権を認めつつ、森林の保全と持続可能な開発の必要性をうたった原則声明が採択された。これは、法的拘束力を有しないが、全ての種類の森林に関する初めての世界的な規模における包括的な宣言文書である。

アフリカ諸国が条約作成を強く主張し、「94年6月までに条約を完成させる目的で、国連総会に条約交渉委員会の設置を要請する」ことで合意された。

マグロ等の高度回遊性魚種及び200海里内と公海にまたがる漁業資源については、沿岸国と漁業国との間で対立があったが、結局、国連海洋法条約に即した形で、近い将来国際会議を開催し、検討することで合意された。

UNCEDの成果のフォローアップのため、各国がUNCEDにおける合意を誠実に実施するとともに、各国の活動の調整を通じて、UNCEDにおいて確立した枠組みに対する国際社会全体としての取組を確保していく必要がある。第47回国連総会においては、UNCEDのフォローアップを行う政府間の調整のための新たな機構として「接続可能な開発委員会」の設立が正式に合意された。

この委員会は53か国のメンバーから構成され、「アジェンダ21」の各国の実施状況をモニターするとともに、各国政府の活動に関する情報を検討したり、国連が定めたODAのGNP0.7%目標の達成状況の検討等を行う予定である。

また、「アジェンダ21」は各国が国別行動計画の準備につき検討すべきであるとしており、特にミュンヘン・サミット経済宣言においてG7各国は国別行動計画を93年末までに策定し公表することが求められている。日本においても、93年末までの策定と公表に向け、鋭意作業を進めている。

日本には、深刻な公害を克服し安定した経済成長を達成してきたと同時に近年対外経済協力を着実に伸張してきたことを背景として、UNCEDの準備過程において、各方面より日本に対する強い期待感が表明された。これに対し、日本は、多くの国の支持が得られる現実的かつ建設的な成果の達成に貢献するとの方針で対応し、特に資金問題及び森林問題において、現実的でバランスのとれた結論を導く上で大きな貢献を行った。UNCED会議場で正式に配布された総理演説においては、環境と開発の問題に関する日本の責任ある対応を明確な形で表明し、特に具体的な環境経済協力として、92年度より5年間にわたり環境分野への二国間及び多国間ODAを9,000億円から1兆円を目途として大幅に拡充・強化することに努める旨表明したことは、各国より高く評価された。

成層圏オゾン層は、地球に降り注ぐ有害な紫外線を吸収する役割を果たしているが、これが、フロンガス等により破壊されていることが70年代半ばより明らかとなった。このため、オゾン層保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書が作成され、これらの法的枠組みの下に国際的な観測監視並びにオゾン層破壊物質の生産と消費の規制等が行われている。

92年11月の第4回モントリオール議定書締約国会合においては、オゾン層破壊物質に関する規制の強化及び本議定書に基づき暫定的に設置されているオゾン層保護基金等につき検討が行われ、規制スケジュールの前倒し及び規制対象拡大並びにオゾン層保護基金の正式設立等について合意された。

日本は、UNCEDにおいて、オゾン層破壊物質について、原則96年に全廃する方向で検討していることを表明した。今後は、締約国会合の結果を踏まえ、一層のオゾン層破壊物質の生産削減並びに排出抑制及び使用合理化を推進することとしている。また、日本は、オゾン層保護基金に対する世界第2位の拠出国であり、さらに14か国から構成される同基金の執行委員会のメンバーとしてその運営に積極的に参画している。

国連食糧農業機関(FAO)によれば世界の熱帯林は、年間約1,700万ヘクタール(全世界の熱帯林面積の約1%)の速度で減少している。熱帯林の急激な減少は開発途上国の経済や人々の生活に影響を与えるとともに、環境の面では豊かな生物多様性の喪失や地球温暖化への影響(森林は温室効果ガスである二酸化炭素を吸収、貯蔵する)等深刻な問題を投げかけている。

熱帯林減少の約半分は焼き畑移動耕作によるものであり、残りは、過放牧、過剰な薪炭材の採取、適切に管理されていない商業伐採等が原因(FAO統計)となっている。熱帯林減少の原因の多くは開発途上国の人口増加や貧困といった社会経済的問題がその背景にあり、熱帯林の保全と持続可能な経営を図りつつ、これらの根本問題に対処していくことが重要である。UNCEDにおいて成立した「森林に関する原則声明」は、全ての種類の森林の保全、経営及び持続可能な開発のための諸原則を定めた初めての包括的な宣言文書であり、同原則声明に則って具体的施策をとることが熱帯林問題の解決にとっても極めて重要である。

焼き畑作りのため燃されるブラジル・アマゾンの熱帯雨林(共同)

日本は、熱帯林の保全と持続可能な経営の確立のため、二国間及び多国間で様々な援助を積極的に行っており、熱帯林分野の政府開発援助(ODA)はドイツに次いで世界第2位の規模である(90年、FAO事務局見積り)。特に、日本(横浜)に本部を置き、熱帯林の持続的経営の確立のため重要な活動を行っている国際熱帯木材機関(ITTO)に対しては、加盟国中最大の拠出国としてその活動を積極的に支援している。また、熱帯林の保全及び持続可能な農業開発の研究活動を行っている国際農業研究グループ(CGIAR)にも積極的な支援を行っている。

有害な廃棄物の国境を越える移動は70年代から欧米諸国を中心にしばしば行われてきた。80年代に入り、ヨーロッパの先進国からアフリカの開発途上国に廃棄物が放置されて環境汚染が生じるなどの事件が発生し、何の事前連絡や協議もなしに有害廃棄物を国境を越えて移動させ、かつ、最終的な処分の責任者も不明確であることに対する問題意識が高まった。これを受けて経済協力開発機構(OECD)及びUNEPで検討が行われた後、89年3月にスイスのバーゼルにおいて、廃棄物の国境を越える移動を原則として禁止し、このような移動が行われる場合の手続き等を規定した「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」が作成された(1992年5月5日に発効した。)。

有害廃棄物の国境を越える移動は地球規模の環境問題の一つであり、その規制のための国際協力に日本としても積極的に貢献するとの観点から、第125回国会において、本条約への加入の承認を得た。

環境保護に当たっては、規制的手段に加え、状況によっては適切な経済的手段を活用することが、資源の効率的配分の一助となるものとの認識が経済協力開発機構(OECD)での議論等を通じ示されている。そのような経済的手段の中で、環境税、特に炭素税をめぐる議論が活発化しており、北欧諸国等は、既にこれを導入し、また、EC委員会は日米等他の主要先進国の協調を条件として導入の方針を決定している。

このような状況をも踏まえつつ、現在OECDでは、環境税を含め環境政策における経済的手段について検討が進められている。

地球環境問題に対して、日本として積極的に対応するためには、日本の社会経済活動を地球に優しいものに変革するとともに国連を中心とした国際機関における活動や、気候変動に関する国際連合枠組条約等の国際文書による地球環境保全に向けた国際的枠組み作りに積極的に参加し、さらに途上国の環境保全対策を支援していく必要がある。

途上国への支援については、日本は、ODA、地方自治体による協力、民間援助団体(NGO)等の民間協力等を通じて、こうした国際協力を積極的に推進していくこととしている。このうちODAについては、その基本的考え方・方針等を包括的に取りまとめた政府開発援助大綱を92年6月に閣議決定し、その中で環境に関しては、環境保全を基本理念の一つとして位置付けたほか、環境と開発の両立を援助実施に当たっての原則とするとともに、援助の重点項目として環境問題を始めとする地球的規模の問題への取組を掲げ、さらには援助の効果的実施のための方策として環境保全支援に対する日本の技術・ノウハウの活用についても触れるなど、環境分野の重要性を規定した。

国際機関を通じた協力としても日本は、国連組織における環境分野での活動を総合的に調整しているUNEP、熱帯林の保全と持続可能な開発に取り組んでいるITTO等の関連国際機関に対する支援を積極的に行っている。例えば、ITTOに対しては、92年度分として、加盟国中最大の約1,128万ドルを拠出している。また、途上国及び経済体制が移行期にある諸国に対し環境上適正な技術の移転を促進するためUNEP国際環境技術センターが、92年10月に日本に開設された。同センターは、ヒューストン・サミットにおいて当時の海部首相が日本への設置を提唱したものであり、大都市の環境管理を扱う大阪施設と湖沼集水域の環境管理を扱う滋賀施設から構成される。

日本は、資金援助や技術援助を行うだけでなく、地球環境問題に関する国際会議の開催も積極的に支援している。92年3月には野生生物の保護のための「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)の締約国会議が京都において、約100か国、1,000名を越える関係者の参加を得て、同会議史上最大の規模で開催された。また、93年6月には水鳥の生息する湿地の保護のための「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)の締約国会議がアジアでは初めての会議として釧路市で開催される予定である。また、民間の主催ではあるが、92年4月には、地球環境賢人会議が東京で開催され、UNCEDにおける資金問題についての合意形成に大きく貢献した。こうした国際会議を国内で開催することは、環境問題に関する日本の積極的姿勢を対外的に示すとともに、環境分野における国際的相互理解と協力の増進に大きく寄与しているところである。

1. 麻薬問題の現状

麻薬問題は、その生産国、消費国又は中継国の各国が個別に対処しただけでは解決できない地球的規模の問題であり、人類が直面する最も深刻な問題の一つとして、生産国、消費国及び中継国の全ての国を含む国際社会が一丸となって取り組まなければならない問題である。

麻薬の主要生産地は、世界に広く存在している。ヘロインについては、タイ、ミャンマー、ラオスの3国にまたがる「黄金の三角地帯」、及びアフガニスタン、パキスタン、イランの3国にまたがると言われる「黄金の三日月地帯」が挙げられ、これらの生産地から主に米国及び欧州に密輸されている。コカインについては、ペルー、ボリヴィア、コロンビアのアンデス諸国を始めとする中南米地域で大量に生産され、これも主に米国及び欧州に密輸されているが、最近では、日本への密輸量も急増している。また、大麻は、世界で最も乱用されている麻薬であり、世界中で栽培されている。

これらの生産地では、生産削減を目的とした関係国による各種の施策や努力にもかかわらず、生産は十分削減されるに至っていない。それどころか、これらの生産国、または中継国において麻薬の乱用が増大しており、問題を更に複雑なものにしている。

国際的麻薬問題に対し、各国は、従来から国連を中心として取り組んできた。90年2月の国連麻薬特別総会において、91年から2000年までの10年間は「国連麻薬乱用撲滅の10年」とされ、この10年が地球上から麻薬を駆逐する最後の機会であるとの覚悟の上に、世界的に麻薬の乱用を撲滅しようと積極的な取組がなされている。

その中心的な役割を果しているのが国連薬物統制計画(UNDCP)である。UNDCPは、91年3月に、国連における麻薬問題対策を一層総合的かつ効果的に推進するため、既存の国連麻薬関係の3機関(国連麻薬部、国際麻薬統制委員会事務局及び国連薬物乱用統制基金)が統合され、新たに発足した機関である。

サミットにおいても、麻薬問題は85年のボン・サミット以来、毎回取り上げられている。近年のサミットでは、麻薬の不正取引により生じた資金の洗浄の防止対策を検討するための金融活動作業部会(FATF)、及び麻薬製造に必要な化学物質の流用の防止対策を検討するための化学物質規制作業部会(CATF)が設置され、これら作業部会は、現在、それぞれが作成した勧告のフォローアップを中心とした活動を行っている。また、麻薬の不法な移送を取り締まるため、関税協力理事会(CCC)と国際貿易・輸送業者との協力の強化も打ち出されている。92年のミュンヘン・サミットでは、サミット参加国が引き続き広範な国際協力を継続することが表明された。

また、90年6月に発足した、日本、米国、豪州、カナダ、スウェーデン及び欧州共同体(EC)諸国から成るダブリン・グループでは、各国の麻薬関連の援助政策等について相互理解を深め、政策の協調を図ることを目的として協議を定期的に行っている。同様の趣旨の会合(ミニ・ダブリン・グループ会合)が麻薬生産国所在の大使館の間でも開催されており、日本は、東南アジア地域(タイ、ラオス、ミャンマー)におけるミニ・ダブリン・グループ会合においてイニシアティヴを取っているほか、中南米地域においても積極的に対応している。

麻薬問題が地球的規模で深刻な社会問題となっている中で、日本もその解決に協力するという観点から、日本は、この問題に積極的に取り組んでいる。また、日本国内においてはほとんど麻薬は密造されておらず、日本における不法な麻薬の供給は、国外からの密輸によるものにほぼ限られるため、麻薬生産国における麻薬生産の削減を図ることは国内における麻薬対策上、決定的に重要なことである。特に、日本は、世界の三大麻薬生産地域のうち2地域が存在するアジア・太平洋地域に位置していることもあり、この地域における協力に重点を置いている。

日本は、91年2月には、アジア・太平洋地域の諸国並びにUNDCPの主要拠出国を中心に45か国及び関係国際機関を東京に招き、アジア・太平洋地域麻薬対策高級事務レベル会議を開催した。この会議では東京宣言が採択され、日本が提案したサブ・リージョナル・ストラテジー(注)を推進するためのセンターの設置構想が参加各国により支持された。このセンターは、92年3月にバンコックで、UNDCP東南アジア地域センターとして開所され、6月にはタイ・ミャンマー間及び中国・ミャンマー間で、国境地帯における共同麻薬対策プロジェクトの調印に成功するなど、サブ・リージョナル・ストラテジーを積極的に推進している。日本は、このセンターの活動を積極的に支援するため、UNDCPへの拠出金を90年度の80万ドルから91年度は300万ドルに大幅に増額し、92年度には更に増額し370万ドルを拠出した。

日本は、92年6月に、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止及び処罰について国際協力を推進することを目的とした、「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」(麻薬新条約)を批准した。

麻薬新条約は、資金の洗浄(マネー・ロンダリング)等の処罰、国外犯の処罰、不正な取引から生じた収益の没収と保全、没収と保全に関する共助、監視付移転(コントロールド・デリバリー)(注)の実施等について規定しており、この条約の批准により、日本は広範にわたる国際協力が可能となった。

多国間機関への協力については、日本は、各国の麻薬対策に対して資金を提供しているUNDCPに73年より継続して資金協力を行っているほか、アジア地域における麻薬問題解決に携わる人作り等に取り組むコロンボ・プラン麻薬アドバイザリー計画に対し89年より引き続き資金協力を行っており、また中南米地域で麻薬対策に中心的な役割を果している米州機構(OAS)全米麻薬乱用取締委員会(CICAD)に対し、91年度に引き続き92年度も資金協力を行った。

さらに、二国間においても、アジア、中南米地域等から麻薬対策に従事している中堅幹部を日本に招へいし、麻薬犯罪取締セミナー等を開催している。このほか、麻薬問題に係わる経済協力調査団を90年5月にタイ及びラオスに、また11月にはタイに派遣し、この調査結果を踏まえ、麻薬鑑識用機材の供与や麻薬代替作物生産促進等に関する協力を実施中である。今後とも麻薬問題の解決が地球的規模の課題であるとの認識の下に協力を積極的に推進していく方針である。

1. 概 観

国際テロリズムは、人命を奪うあるいは直接危険にさらす非人道的な行為であるばかりではなく、世界の平和と民主主義に対する深刻な脅威であり、国境を越えた取組を要する問題である。また、日本人が直接または間接にテロリズムの脅威や被害を受けるようになった今日、国際テロリズムは日本にとり真剣に取り組むべき問題となっている。以上のような観点から、日本は、理由のいかんを問わず、いかなる形態のテロリズムにも断固反対するとの立場に立ち、国際テロリズムを防ぐため、各種の対策を講じるとともに、国際協力を積極的に推進している。

91年後半から92年にかけて航空機爆破、大規模ハイジャック事件の発生はなかったが、そのほかの形態の国際テロ事件は世界各地で発生している。数例を挙げれば、91年8月のフランスにおけるバクティアル元イラン首相暗殺事件、92年3月のトルコにおけるイスラエル外交官暗殺事件及び3月のアルゼンティンにおけるイスラエル大使館爆破事件などがある。また、これまでにあまり例の見られなかった中・東欧諸国でも、91年8月のルーマニアにおけるインド大使襲撃等の事件が発生した。

地域別のテロ情勢を概観すると、中近東では、中東和平交渉に反対しているパレスチナ過激派の一部が引き続きテロ活動を行っているほか、イスラム原理主義勢力が一部地域で伸長し、中にはテロ行為に走る過激派グループもある。欧州及び南西アジアでは、分離・独立主義者によるテロ事件が発生しており、南米の一部諸国でも、依然反政府左翼ゲリラ組織によるテロ活動が見られる。

他方、中米などの一部の国では、反政府ゲリラ組織の合法化及び武装解除への動きも見られ、エル・サルヴァドルでは、92年1月に政府とゲリラ側が最終和平合意に署名、12年に及ぶ内戦が終結した。また、各国においてテロ取り締まりが強化され、92年3月にはETA(バスク祖国と自由)執行委員会最高責任者がスペイン、フランス両国の協力により逮捕され、92年9月にはペルーにおいてセンデロ・ルミノソの首領が逮捕された。

さらに、レバノンでの欧米人人質問題については、デ・クエヤル国連事務総長(当時)が中心となり関係国による交渉の結果、91年下半期に10名が、92年6月には最後の2名がそれぞれ解放された。

国際テロリズムを有効に防ぐためには、国際社会が一致協力して対処することが不可欠であり、現在多国間及び二国間での国際協力が、法的な枠組みの整備、効果的な対策の検討と実施、情報交換等の様々な分野にわたって行われており、日本もこれに積極的に参加している。

91年後半から92年の特筆すべき事項として、テロ事件の真相究明に対する国際社会の協力が挙げられる。88年のパンナム航空機及び89年のUTAフランス航空機の爆破事件の関連で、92年1月、国連安全保障理事会は、リビアに対し英国、米国、フランスによる要請に早急に応えることを求めた決議731を採択した。これに対し、リビアは決議に従う姿勢を示さず、安全保障理事会は、3月、リビアに対する制裁措置を内容とする決議748を採択し、日本を含む多くの国が事件の真相究明のため決議に基づき制裁に参加した。

国際民間航空機関(ICAO)では、航空機爆破等に使用されているプラスチック爆薬を探知しやすくするため、製造過程で一定の化学添加剤を加えることを義務づけたプラスチック爆薬探知条約(91年3月に採択)の技術的検討が行われ、また国際民間航空の安全のために必要な事項に関し、手続や方式の統一化、標準化のための勧告等を定めたICAO条約の第17附属書の改訂作業等が進められた。

92年7月のミュンヘン・サミットで発出された議長声明では、サミット参加国が協力してテロリズムと闘うとの決意を再確認するとともに、全ての関係国に対しテロリズムへの支援を断つことを求め、リビアが国連安保理決議を遵守する必要性を強調するとともに、民間航空の安全性の向上を目的とするICAOの措置を支持することなどが表明された。

また、二国間においても国際テロを防ぐための協力が推進されており、92年1月、ブッシュ米国大統領が訪日した際に出されたグローバル・パートナーシップ行動計画の中で、日米両国は、二国間及び国連安保理、サミット等の国際フォーラムにおいて、テロリズム防止のため協力していくことを表明した。

国際テロリズムは、日本人にとっても座視することの出来ない問題である。近年、日本人の海外渡航、日本企業の海外進出が急増し、日本人が海外でテロリズムの被害に遭うケースも増えている。91年8月には、コロンビアにおいて日本企業の出張者2名が誘拐された(12月無事解放)。また、92年1月には、コロンビアにおいて現地電気工事会社の日本人社長が誘拐され(2月無事解放)、4月には、ロンドン・シティでの連続爆破事件に邦銀の日本人職員20名が巻き込まれ負傷するなどの事件が発生した。

外国において日本人を人質にとり政府に不法な要求をつきつけるような事件が発生した場合には、政府としては、事件解決に第一義的な責任を有する当該国の政府と協力して、人質の安全救出に最大限の努力を払うことは当然であるが、同時に、国際社会における法秩序を維持し、将来同種の事件が繰り返されることを抑止するためにも、累次のサミットで確認されたとおりテロリストに対しては譲歩しないという原則に則り、断固たる態度をもって対処する必要がある。政府がこの基本方針を引き続き堅持していくためには、国民の一層の理解と協力が不可欠である。

88年8月以降、日本赤軍がテロ事件に関与したとされる形跡はない。しかしながら、日本赤軍は、依然として反帝国主義、反皇室を標榜し、武装闘争路線を堅持している。他方、湾岸危機を契機とする中東情勢の変化に伴い、日本赤軍は、自らの組織の存続を含め相当の危機感を有していると考えられる。かかる状況下において、日本赤軍が今後何らかの行動に出る恐れは否定できず、特に最近では、日本赤軍がアジア地域を闘争の基軸にしようとしているとの見方もある。したがって、その動向には引き続き十分な警戒が必要である。

1. 世界の難民・避難民問題と日本の対応

(1) 世界の難民・避難民問題

従来より、アフリカ、アフガニスタン、パレスチナ、中米、インドシナ等の世界各地に多数の難民が存在していたが、91年後半より、旧ユーゴースラヴィアやミャンマー等において新たな難民・避難民問題が発生している。これは、東西冷戦構造が終焉し、東西対立の中で封じ込められていた民族的対立、宗教的対立、地域の覇権を求める動きといった不安定要因が地域紛争として表面化してきた結果と見ることができよう。

難民・避難民問題に関しては、従来より国連が中心となって対応してきていたが、最近の相次ぐ新たな問題を前に、国連のこの分野における機能を強化すべきであるという声が高まってきている。

このような動きを受けて、91年12月の国連総会において国連の人道緊急援助調整の強化に関する決議がコンセンサスで採択された。この決議に基づき緊急援助調整官が任命され、また人道問題局が新設されるなど、国連は人道援助問題へ一層積極的に取り組んでいる。

難民・避難民問題へ対処するためには、国連や関係国が難民発生の原因である紛争の未然防止に努めることや紛争を平和的に解決するための外交努力を強化することが必要である。同時に、発生した大量難民・避難民に対する救済、さらには紛争あるいは本国での迫害の危険性が消えた後の難民・避難民の本国への帰還や再定着への支援を進めていくことも重要である。難民・避難民問題を放置することは関係地域ひいては国際社会全体の平和と安定にも悪影響を及ぼす問題ともなりかねない。中・長期的にその地域における政治的安定、ひいては国際平和を確保する上で非常に重要であると言えよう。

難民・避難民に対して国際社会が一丸となって援助を行っていくことは、人道上の責務であり、その意味で国際社会の一員たる日本が積極的に対応するのは当然の務めである。

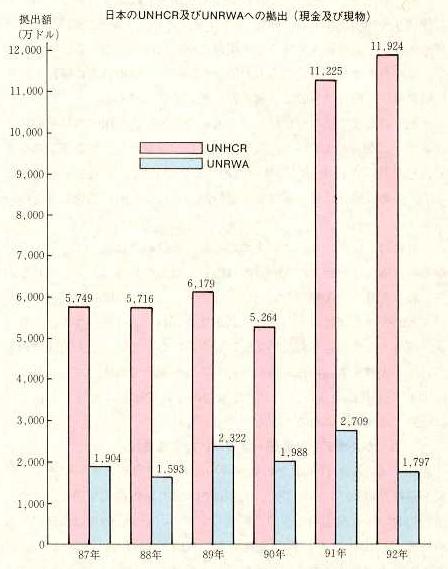

日本は、このような観点から、世界の難民・避難民問題解決に向けての国際的努力に積極的に参画してきている。具体的には、国連等の主催による難民問題に関する国際会議へ積極的参加(例えば、92年7月には、旧ユーゴースラヴィア地域における紛争被災民のための人道援助国際会議に斉藤外務審議官が代表として出席)はもとより、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)、世界食糧計画(WFP)、赤十字国際委員会(ICRC)などの国際機関を通じて資金協力及び関係各国に対する二国間食糧援助等を行っている。日本は92年、UNHCRに約1億1,900万ドル、UNRWAに約1,800万ドルの拠出を行っている。(日本のUNHCR、UNRWAへの拠出は前頁の通り。)

また、91年1月に緒方貞子教授が第8代国連難民高等弁務官に就任し(任期3年間)、クルド難民問題、カンボディア難民・避難民帰還、旧ユーゴースラヴィア避難民問題などの問題の解決に向け先頭に立って活動している。日本としても、こうした活動を支援し、従来以上に難民・避難民問題解決に向け積極的な貢献を行っていく必要がある。

難民・避難民支援の分野における人的な貢献も近年国際的に重要視されるようになってきている。欧米諸国では、従来より、緊急事態にも十分経験を積んだ民間援助団体(NGO)が要員を現場に派遣するのみならず、必要な場合には、軍隊を人道援助のために現地に派遣してきている。

これに対し、日本は、これまでこのような経験には乏しく、難民援助などの人道援助分野での人的貢献は限られたものであった。しかしながら、92年6月には国際平和協力法が成立し、人道的な国際救援活動における人的貢献を可能にする国内体制が整備された。今後、この法に基づき、政府として国連平和維持活動に対する協力と並んで、人道面での人的貢献の実績を着実に積み重ねていくことが重要である。また、日本のNGOが十分経験を積み、アジア地域のみならずほかの地域でも積極的に活躍できるようになることも期待されている。

約36万人といわれるタイの難民キャンプに滞留するカンボディア難民・避難民の救済については、日本は79年より国際機関を通じ、また二国間においても積極的な援助を実施してきているが、91年は国連国境救済活動(UNBRO)及び世界食糧計画(WFP)に対し、合わせて2,600万ドル相当の資金協力並びに食糧援助を実施し、92年においても、各国中最大の合計約2,800万ドル相当の援助を行った。

91年10月には、カンボディア和平合意が達成され、カンボディア難民帰還に関しても、タイ政府、カンボディア最高国民評議会(SNC)、UNHCRの三者間で国連の難民・避難民帰還計画についての合意が署名された。

国連は、90年秋に作成されたキャンプ内のカンボディア難民・避難民の本国帰還計画を改定し、国連事務総長は、既に91年秋より開始されていた準備段階を含めた本国帰還計画を92年3月に発表し、約1.16億ドル(準備段階の費用0.33億ドルを含む)の任意拠出を各国に要請した。日本は、この要請を受け、92年3月、2,700万ドルを拠出した。この帰還計画に対する日本の拠出は、91年3月の拠出(約800万ドル)を含め、関係国中最大の合計約3,500万ドルとなった。拠出額の大きさに加えて、日本が他国に先駆けて拠出したことで各国の拠出を引き出すきっかけとなったことも、UNHCRのみならず国際社会から高く評価された。

なお、92年末現在約21万人のカンボディア難民・避難民が帰還しており、UNHCR等が帰還後の再定着の支援を実施している。

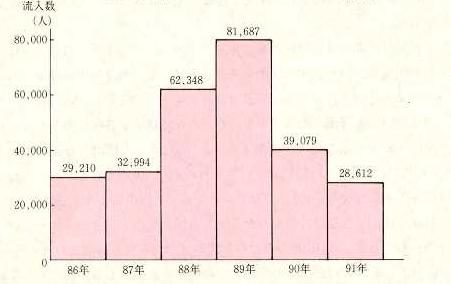

75年の南ヴィエトナムの崩壊等に伴うインドシナ難民問題発生から17年が経過した。92年現在、ヴィエトナム人ボート・ピープルの流出は依然続いているものの91年10月以降、その数は激減している(次頁図参照)。約15万人に及ぶ滞留者を抱えこれらボート・ピープルの一時庇護を行っている香港やASEAN諸国においては引き続き大きな経済的、社会的、さらには政治的問題にもなっている。

近年これらボート・ピープルの中でより良い生活を求めて不法出国してきたいわゆる「経済難民」と真正な難民とを区別するために、関係国では難民資格認定審査(スクリーニング)作業が進められている。香港やASEAN諸国には、真の難民と認められないボート・ピープルが7万人(このほかスクリーニング結果の判明していない者が約4万人)が存在していると言われる。これらのうちヴィエトナムに自主帰還を希望し帰還した者は92年8月末現在約3万人となっており、ある程度の進捗は見られるが、残りの4万人の帰還の実施及び促進が現在のインドシナ難民問題の最大の懸案となっている。

ASEAN諸国及び香港へのインドシナボート・ピープル流入数

91年10月には、このような状況の中で真の難民と認められないボート・ピープル全員の帰還について(香港のボート・ピープル問題を抱える)イギリスとヴィエトナムの間で合意がなされ、この合意に基づき92年10月末までに279人がヴィエトナムに帰還した。

日本は、インドシナ難民受入れに伴う香港及びASEAN諸国の負担を軽減するために、また、89年のインドシナ難民問題国際会議で採択された包括的行動計画を推進するため、UNHCRを通じ関係国中最大の資金協力(91年は総額約2,400万ドル、92年は総額約2,680万ドル)を実施してきている。

さらに、日本は、上記インドシナ難民問題国際会議での公約に従い、香港、ASEAN諸国及び日本に長期滞留するヴィエトナム難民を92年6月末までの3年間に、目標の1,000名を越える1,179名を受け入れた。

91年来の旧ユーゴースラヴィアでの紛争は、92年に入っても続き、特にボスニア・ヘルツェゴビナにおいては、ムスリム系住民、セルビア系住民、クロアチア系の民族の間での武力衝突は12月現在も停止される見込みはたっていない。

旧ユーゴースラヴィア避難民問題に関し、国連は紛争継続中ではあるもののUNHCRを中心にほかの国連機関(国連児童基金(UNICEF),WFP,世界保健機関(WHO)等)と協力しつつ救済活動を行っており、さらには国連保護隊(UNPROFOR)がこれらの機関の人道援助物資輸送の保護等の側面支援を行い、欧州諸団体が救援物資の空輸をサラエボへ行うなどの協力を実施している。

日本は、旧ユーゴースラヴィア避難民問題を、単なる欧州内の地域問題としてではなく、冷戦後の世界の平和と安定に関係する政治的、人道的問題であると認識して、UNHCRの問題解決努力を支持するとともに、現地で人道援助に従事しているUNHCR,ICRC、国連ボランティア計画(UNV)及び国際移住機関(IOM)の四つの国際機関の活動支援のため、92年中に合計約2,451万ドルの拠出を行った。

91年末より、ミャンマーから回教徒難民がバングラデシュに流出し、92年12月末現在約25万人が依然としてバングラデシュ内に滞留している。日本は、UNHCRからの要請に応じて、92年3月に約100万ドルを拠出した。

92年5月にはミャンマーとバンクラデシュの間で難民の帰還につき合意が見られたものの帰国後の身の安全等を懸念する難民側の抵抗もあり、ようやく9月に入り難民帰還が始まり12月までに合計5,891人の難民がミャンマーに帰国した。

ソマリアの難民(UNHCR東京事務所提供)

(イ) 難 民 支 援

アフリカにおいては、ソマリアの内戦、エティオピアの内戦の後遺症等のために、エティオピア、ソマリア、スーダン、ケニアといったいわゆる「アフリカの角」地域及びリベリア等の西アフリカ地域の難民、モザンビーク等東アフリカにおける難民の増加が大きな問題となっており、92年現在その数は約600万人にも上るとも言われている。

日本は、アフリカ難民や被災民救済のため、UNHCRに対し、91年は2,560万ドルを拠出、92年は合計1,452万ドルを拠出した。

特にソマリアにおける紛争は、難民情勢を悪化させ、ケニア、エティオピア、イエメン、ジブティ等の周辺国に、合計100万人以上の難民が流出しているが、日本としても92年のUNHCRへの拠出のうち590万ドルをソマリア難民関連計画に向けた。また、ソマリア周辺国の難民救済向けに、WFPを通じた食糧援助を155万ドル相当、UNICEFへ20万ドル、二国間援助で13.6万ドルの援助物資の供与を行った。さらに、ソマリア国内の200万人を越すと言われる被災民救済のため、92年、WFPの空輸計画への1,230万ドルの資金協力及びWFPを通じての食糧援助として300.2万ドル、UNICEF、ICRC、UNVの活動支援のため、それぞれ、120万ドル、235万ドル、50万ドルを拠出した。

南アフリカに関しては、91年10月にUNHCRが国外黒人亡命者約3万人の本国帰還計画を発表した。日本はこの計画に対して約320万ドルの拠出を実施した。この計画に基づき92年10月末までに1.2万人が帰還している。

アンゴラに関しては、92年6月にUNHCRがアンゴラ難民約30万人の帰還計画を発表し、日本は9月に200万ドルの拠出を実施した。

モザンビークに関しては、92年10月に和平合意が達成されており、約150万人の難民帰還が今後予定されている。

南部アフリカ諸国では、雨期の後半にあたる92年1月以降の降雨量が平年の3分の1程度に激減し、主食のメイズ(トウモロコシ)等の生産が平年の5割減になるという50年来の規模の干ばつ被害を受けた。こうした深刻な食糧不足から南部アフリカ諸国に滞留している住民並びに難民の生活状況は悲惨さを増している。日本は、こうした事態に対し、各援助国及び国際機関とも協調しつつ、92年中に総額158億円(1億2,000万ドル相当)の食糧援助等の干ばつ支援を実施した。

91年末現在約259万人と言われるパレスチナ難民の救済については、日本としては、中東地域の平和と安定にも貢献するものと認識し、従来より国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通じ多額の現金拠出及び食糧援助を行ってきた。92年は、1,100万ドルの現金拠出及び約698万ドル相当の食糧援助を実施した。

ソ連軍(当時)のアフガニスタン撤退後も、91年後半までパキスタン、イランに大量の難民(両国で約580万人を超えると言われていた)が滞留していたが、91年後半よりパキスタンから難民の帰還がみられ、特に92年4月のカブール政府の崩壊後その帰還ペースが加速し、92年12月末までにパキスタンからは約150万人が帰還している。また、イランからも92年4月より小規模な帰還が開始している模様である。他方、7月以降のカブールでの戦闘により一部難民が流出している模様である。

日本は、UNHCRを通じ、アフガン難民支援のため、91年には約500万ドル、92年には460万ドルの支援を実施、またWFPを通じ、91年には1,260万ドル相当、92年には1,160万ドル相当の食糧援助を実施した。

海外、特に開発途上にある地域において大規模な災害が発生した場合、時として国境を越えた協力が必要となることがある。日本も、人道的観点から、国際緊急援助隊の派遣、医薬品などの緊急援助物資の供与、及び災害無償資金協力と、様々な分野での協力を積極的に行ってきている。

災害援助に係る人的協力体制の整備は、医療チームを組織的に派遣する体制を整えるために82年に国際救急医療チームが設立されたことに始まる。その後、85年のメキシコ地震、コロンビア火山噴火に対する援助等の経験から、救助人員の派遣を含むより総合的な形での国際緊急援助体制の整備が必要であるとの認識が深まり、国際緊急援助体制の整備が図られた。さらに、法制の整備の面でも、87年8月に「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」(国際緊急援助隊法)が成立、同年9月に施行された。

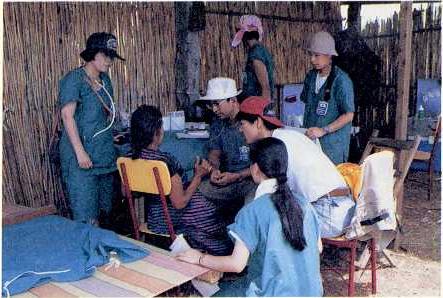

ニカラグァ沖地震により発生した津波の際に医療活動を行う国際緊急援助隊(92年9月)(国際協力事業団提供) |

国際緊急援助隊は、救助チーム、医療チーム、専門家チームから構成され、主として開発途上にある地域において、大規模な災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合に、当該国政府又は国際機関の要請に応じて派遣される。国際緊急援助隊の活動実績を見てみると、国際緊急援助隊法の施行後92年12月までに、23件、延べ301名が国際緊急援助隊として被災地に派遣されている。

最近の活動の例では、災害無償資金協力に加え、92年9月のニカラグァ沖地震により発生した津波による災害に対しては、即座に医療チームを派遣して負傷者の手当に当たり、ニカラグァ大統領府大臣からも医療チームに対し直接感謝の意が表せられるなど、日本の迅速な対応に対し関係者から高い評価がなされたほか、同年10月のエジプト地震、12月のインドネシア地震による災害に対しては、それぞれ専門家チームを派遣して被災国政府に災害応急対策等につき助言を行い、同国政府及び国民より高い評価を得た。

ところで、これまで行われてきた国際緊急援助活動を通じて、より効果的な協力を行うためには、大規模な援助隊の派遣を必要とする場合があること、自給自足体制を持った援助隊の派遣を必要とする場合があること、輸送手段を改善する必要があることなどの課題が明らかになってきた。こうした課題に対処するためには既存の行政機関が有する能力をより効率的に活用することで国際緊急援助体制の一層の充実を図ることが適当である。このような観点から、自衛隊が国際緊急援助隊へ参加することを可能にする法令の整備が進められ、92年6月に国際緊急援助隊法が改正された。

国際緊急援助隊法の改正により、外務大臣が特に必要と認める場合には、防衛庁長官との協議を経て、自衛隊の部隊等が国際緊急援助活動を行うことが可能となり、また、国際緊急援助活動を行う人員若しくは必要な機材等を海外の地域へ輸送することが可能となった。また、輸送については、海上保安庁長官との協議を経て、海上保安庁の船舶又は航空機を使用し得ることが明文化された。

自衛隊が国際緊急援助隊に参加することを可能にした今回の法改正は、国際緊急援助隊をより危険な場合にも派遣できるようにすることを目的としたものではない。従来から国際緊急援助隊は、武力の行使による直接の被害に対しては派遣しておらず、また、人道的援助という性格を考慮し、武器を携行することは想定されていない。今回国際緊急援助隊法の一部を改正する法案を国会に提出するにあたり、この考え方を明確にするための閣議決定が行われた。これは、活動地域の治安の状況等による危険が存在し、国際緊急援助活動又はこれに係る輸送を行う人員の生命、身体、当該活動に係る機材等を防護するために武器の使用が必要と認められる場合には、国際緊急援助隊を派遣しないものとし、したがって、被災国内で国際緊急援助活動又はこれに係る輸送を行う人員の生命、身体、当該活動に係る機材等の保護のために、当該国内において武器を携行することはないという内容のものである。

また、国際緊急援助隊法の改正とともに国際平和協力法が成立したことに伴い、国際緊急援助隊の派遣に関する法律が対象とする災害を、自然災害及びガス爆発事故等の人為災害に限定することとし、紛争に起因する災害については、国際平和協力法の対象とすることとした。

このような国際緊急援助隊の派遣に加えて、災害緊急援助体制の整備の一環として、迅速に緊急援助物資を供与するために国内及び海外に備蓄倉庫を設置している。これらの倉庫は、国内では成田に、海外ではシンガポール、メキシコ、イタリア及び米国に設置されている。

また、昨今国民の間で緊急援助に対する関心が高まっていることや、災害援助が政府ベースだけではなく、民間レベルにおける援助をも有効に結合させることにより一層効果的に行えることなどの観点から、92年度から、地方公共団体、民間団体、個人等からの援助物資を集荷し輸送する事業が国際協力事業団により開始された。この援助物資は、日本国民からの援助物資として、被災国の日本国大使館によって被災国政府を通じ被災者に対して供与される。具体例としては、92年11月、集中豪雨による土石流等で避難生活を余儀なくされていたフィリピン・ピナトゥボ火山周辺地域住民に対し、民間から送られた援助物資(毛布、石けん等)を国際協力事業団を通じ輸送・供与した。

無償資金協力による災害緊急援助は、被災状況を踏まえ、被災国あるいは国連災害救済調整官事務所(UNDRO)等の関連国際機関等に対し、緊急的に支払われる資金援助である。近年の大規模自然災害への資金援助としては、91年8月の中国での洪水災害に対する総額180万ドルの供与、同11月のフィリピンでの台風災害に対する80万ドルの供与、92年9月のパキスタンでの洪水災害に対する80万ドルの供与及び同年12月のインドネシア地震災害に対する100万ドルの供与等が挙げられ、これらの資金は被災者救済のために各国で有効に活用されている。

以上のような国際緊急援助隊の活動の多様化にも対応しつつ、人的、物的及び資金による緊急援助を適切に組み合わせつつ迅速に実施するためには、今後とも緊急援助実施体制を引き続き整備していく必要がある。その一環として、政府は、緊急援助を総体的に行うための独立した部署の設置と適切な人員の配置が必要であるとの認識の下、92年4月、外務省経済協力局政策課の下に国際緊急援助室を設置したほか、国際協力事業団においても国際緊急援助隊事務局が設置され、緊急援助実施体制の一層の強化が図られている。

87年7月50億人に達した世界の人口は、92年10月現在推定約55億人となっており、今世紀末には64億人、2025年には85億人、2050年には100億人に達すると予想されている。このような人口増加のほとんどは開発途上国で発生しており、これら諸国の食糧不足、雇用問題、都市への人口移動によるスラムの拡大等を招き、経済・社会開発の阻害要因となっている。また、このような人口増加は緑地の砂漠化や地球の温暖化などの地球環境問題の一因ともなっている。他方において、日本をはじめとする先進国は、高齢化や開発途上国からの人口移動等の新たな人口問題に直面している。

人口問題については、89年11月には、アムステルダムにおいて国連人口基金(UNFPA)及びオランダ政府の共催により「21世紀の人口問題に関する国際フォーラム」が79か国の代表の参加を得て開催され、当時45億ドルの家族計画関係資金を2000年までに90億ドルに増額することが目標として掲げられた。

また、89年12月に開催された開発援助委員会(DAC)上級会合において採択された「1990年代の開発協力」の中で、持続可能な開発を可能とするために多くの国における余りにも高い人口増加率を減速させることが不可欠であることが合意され、これを受けて、90年4月「人口と開発に関するDAC会合」が開催され、人口増加の減速のためには国内的及び国際的な強いイニシアティヴが必要であること、また、ドナー国と国際援助機関間の援助調整の強化が不可欠であることが合意された。また、その年のDAC上級会合において「人口と開発に関するDAC会合」の結論が支持された。さらに、92年6月ブラジルのリオで開催された国連環境開発会議(UNCED)において採択された「AGENDA 21」(第5章)において人口問題が取り上げられ、人口増加と持続可能な開発及び地球環境問題との密接な関係が指摘され、政策立案者に対して本件関係についての認識を深めること、また、開発、環境政策の立案に際しては、人口の視点から充分な考慮がなされるべきこととされた。

人口問題は、各国の経済政策、宗教、人権とも密接に係わる問題であり、基本的には人口問題を抱える途上国の自助努力が不可欠である。特に婦人の地位の向上、母子保健の向上、貧困問題の改善等と深く係わっている問題であるので、各国の家族計画は経済・社会開発計画と有機的な関係を持った形で立案、実施されることが重要である。

94年9月にはエジプトにおいて国際人口開発会議の開催が予定されており、今後、この会議を意義あるものとするために途上国及びドナー国双方の努力が期待される。なお、この会議に対して貢献するためにマクナマラ元世銀総裁提唱による「人口問題に関する有識者委員会」が設立されることとなっている(委員長は、ピンタシルゴ元ポルトガル首相)。

日本は、戦後の人口増加を経済発展の中で解決した経験を有する国として、従来より主として国連等を通じ積極的な協力を行ってきており、92年度は、国連人口基金に5,930万ドルを拠出し、この中から国際家族計画連盟(IPPF)に1,590万ドルを拠出した(いずれも世界第1位)。これに加え、インドネシア、スリ・ランカ、タイ、フィリピン、ペルー、メキシコ、トルコ、エジプト、ケニア等に対し家族計画に係わる二国間の技術協力を実施した。また、日本政府は、94年7月を目途に国連人口基金、国連大学等と協力して「人口問題に関する賢人会議」を日本において開催する予定であり、同年9月の国際人口開発会議に向けて積極的な貢献を行っていく。

1. 概 観

民族問題は、冷戦後の国際社会の不安定要因の一つとして注目されており、この1年余りを見ても、旧ソ連諸国及び旧ユーゴースラヴィアを始めとして種々の動きが見られた。民族問題は政治、経済、社会、文化等に関わり、歴史的な背景を有するため、今後の行方を一般的に論じることは必ずしも適当ではないが、冷戦終焉後は民族的な要因に起因する対立が顕在化し、紛争が増加する傾向にある。

このような民族問題に起因する対立、紛争に対し、国際社会や関係諸国はその解決や緩和を求め努力を積み重ねており、92年7月のミュンヘン・サミットにおいても国際協力の必要性がうたわれた。特に、旧ユーゴースラヴィアの紛争に対しては、国連や欧州共同体(EC)を中心とした国際社会がその解決のため種々の措置を講じてきたが、事態は複雑であり、解決の目途は未だたっていない。また、旧ソ連諸国の諸地域における民族的な紛争に関しても、これら諸国間で解決に向けた話合いが行われたが、未解決のものが多い。これは、民族問題そのものの難しさに加え、現在の国際社会では、関係当事者間の合意が形成される場合を除いては、問題解決のための実効性ある手段が必ずしも存在していないという事情にもよる。

今日、東西冷戦構造の終焉に伴い、元々国内問題や地域問題であることが多い民族問題に対する諸外国や国際社会の関心は、旧ユーゴースラヴィア等一部の地域を除き、ともすれば弱まる可能性がある。当事国ないし関係周辺国のみの問題解決能力には限界があることが多いだけに、内戦による多大の人的犠牲を伴うような悲惨な状態に陥っている民族問題に対して国際社会がその関心を失った場合には、問題の解決は一層困難となろう。その意味で、民族問題に対して、日本を含め国際社会が大きな関心を持ち、その解決のための国際協力を促進することは従来にも増して重要となっている。

以下、世界各地で発生している民族問題の幾つかについて最近の動きを概観する。

(1) 旧ソ連諸国の民族問題

旧ソ連諸国では、ソ連の崩壊によって、各国で民族意識の高揚が見られ、民族紛争が更に激化している。これらの紛争は関係諸国、CSCE、国連等によって解決努力がなされているものの、その多くは解決の目途が立っていない。旧ソ連諸国における民族紛争は、次のような幾つかのカテゴリーに分類することができる。(あ)ソ連時代に、抑圧されてきた少数民族が、所属する共和国等からの分離・独立を目指すもの、(い)ロシア以外の共和国に居住するロシア人をめぐる問題、(う)現在所属している共和国から別の共和国に帰属変更を行おうとするものなどである。更に、純粋な民族問題ではないが、政権争いが民族紛争を伴っているものや、国境画定をめぐる共和国間の争い等もあり、このようなものも含めれば旧ソ連諸国全体で相当数の紛争が見られる。

顕在化している主要な紛争には次のようなものがある。

この紛争は、88年頃に発生したものであり、アゼルバイジャン共和国にあるこの自治州(80%がアルメニア人)がアルメニア共和国への帰属変更を要求したことに端を発している。92年末現在、激しい武力衝突が続いており、和平努力が行われているものの収拾の見通しは全く立っていない。

この紛争は、90年に発生したものであり、モルドヴァ共和国が将来ルーマニアと合併するという意図を発表したことに危機感を抱いたモルドヴァ共和国内のロシア人が、この共和国内に沿ドニエストル共和国の創設を宣言し、それ以来モルドヴァ共和国と沿ドニエストル共和国との間で武力紛争にまで発展している。この紛争も和平努力にもかかわらず、最終的な解決の見通しは立っていない。このほか、ガガウス人がモルドヴァ共和国から分離・独立を目指す動きもある。

(i) アブハジア問題

アブハジア自治共和国が、90年にグルジア共和国からの独立要求を行ったことに端を発する紛争であり、92年になってこの自治共和国が改めて独立要求を掲げたことにより紛争が激化した。この紛争が深刻化しているのは、アブハジア人と同系統のコーカサス系民族(ロシアのチェチェン共和国等に居住)がアブハジア人を援助するため部隊を派遣しているためである。その後ロシアをも巻き込んだ紛争となっており、深刻な事態を迎えている。

グルジア共和国の南オセチア自治州がロシアの北オセチア自治共和国との統一を要求する紛争であり、同自治州とグルジアとの間で武力紛争に発展し、現在も根本的な解決の見通しは立っていない。

91年9月以来、共産党に対するイスラム、民主両勢力による反政府運動が高まり、92年5月に野党との連立政権が成立したが、ナビエフ大統領辞任の要求は収まらず、南部で戦闘が激化、9月に大統領が辞任に追い込まれた後も戦闘が続いている。

(イ) 中・東欧諸国全般

西欧諸国が西欧文化を精神的基盤とし、欧州共同体(EC)を経済の中心として統合に向かっているのに対し、中・東欧諸国においては歴史的な民族間の抗争がますます表面化している。中・東欧地域は歴史的には北方、西方及び東方からの民族の侵入に加え、ドイツ、オーストリア、ロシア、トルコといった強国によって長い間支配されていた。この地域における今日の民族問題の主要な原因は、多くの国が第1次世界大戦後独立を果たしつつも、民族単位の国家を形成できなかったことにある。現在、中・東欧地域の全ての国は市場経済への移行を目指してECの支援を頼りとしているが、民族問題についてはECの調停能力にも限界が見られる。

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ共和国においては92年4月以来セルビア人、クロアチア人、イスラム教徒の間で支配地域の争奪をめぐり武力衝突が継続しており、また、セルビア共和国やマケドニア共和国における民族問題も深刻化しつつある。

旧ユーゴースラヴィアをめぐる情勢は三つの点で国際問題となっている。第1に、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ共和国等から50万人を超える難民が西欧諸国に流入し、このことが西欧諸国の大きな負担となり、社会問題となっている。第2に、特にボスニア・ヘルツェゴヴィナ共和国内の市民や避難民の生活状況が深刻さを増しており、このため国連を中心として国際的な救援活動が行われ、日本も応分の協力を行っている。第3に、紛争がセルビア共和国のコソヴォ地区やマケドニア共和国に波及し、バルカン半島全体が不安定化する恐れがある。また、特にボスニア・ヘルツェゴヴィナ共和国のイスラム教徒の状況にはイスラム教諸国の関心が高まりつつある。

92年9月よりジュネーブで国連とECが共同議長を務めて旧ユーゴースラヴィアに関する包括的な調停作業が行なわれている。しかし、紛争当事者間で依然武力衝突は続いており、対立感情や不信感が極度に高まっているので、早期の政治的解決は望めない状況にある。

チェッコ・スロヴァキアにおいては、92年6月の総選挙後に改めて強まったスロヴァキア共和国による主権、共和国権限拡大要求が引き金となり、チェッコ及びスロヴァキアの両民族は93年1月1日をもって連邦体制を平和的に解消することに合意した。しかし、この連邦制の解消は経済的にはスロヴァキア共和国に大きな負担を強いることとなろう。

ブルガリアでは、国内に居住するトルコ系住民のうち数万人がトルコに移動を開始している。これはブルガリアのトルコ系住民が経済改革に伴う混乱で生活苦に陥ったためである。ただし、今日までのところ、紛争に発展しておらず、またブルガリアとトルコとの間で緊急の課題とはなっていない。

ルーマニアにおいては、トランシルヴァニア地方に住むハンガリー系住民とルーマニア人との民族対立が存在しており、ルーマニアの民主化以後もルーマニアとハンガリーとの関係はあまり改善されていない。

スリ・ランカにおいては、多数民族シンハラ人と少数民族タミル人との間の民族問題を背景として、同国の北部及び東部で政府軍とタミル過激派グループの戦闘が継続している。

ミャンマーにおいては、ビルマ族が政治、経済、社会面において中心となっており、カレン族、カチン族等の少数民族問題を抱えている。

その他のアジア諸国においても、植民地支配が残した国境線、古代から今日までの民族移動や民族対立等の様々な歴史的要因に宗教的要素も加わって、民族紛争の火種を抱える国は多い。

中東地域では、アラブとイスラエルとの間の中東紛争に関しては中東和平プロセスが継続中である(詳細は第3章第6節中近東を参照)。スーダンでは南部のキリスト教徒を中心とする反政府勢力に対し、政府軍が攻勢を強めている。また、イラク北部ではクルド人が自治政府を樹立したりするなどの動きが見られた。

アフリカでは、ソマリア、リベリア等で、部族あるいは氏族を基盤とした内戦が継続しており、エティオピアにおいても、暫定政府と最大部族のオロモ族との対立が依然として続いている。また、南アフリカ共和国では、92年6月以来の暴力の多発を機に複数政党間交渉プロセスが中断していたが、9月のマンデラ・アフリカ民族会議(ANC)議長とデ・クラーク大統領との会談により、二者間交渉の再開が決定された。

カナダでは、92年8月にフランス語系が多数を占めるケベック州の特殊性の承認、先住民の固有の自治権の確認等を内容とする憲法改正案の骨子(シャーロットタウン合意)がまとまり、同年10月国民投票が行われたが、反対が賛成を上回り、憲法改正問題への取組はしばらく棚上げされることとなった。しかし、憲法改正の失敗によりケベック州独立運動が高まるといった状況には至っていない。

グァテマラでは、先住民族インディオの人権擁護活動に従事してきたリゴベルタ・メンチェ女史に対して92年12月、ノーベル平和賞が授与された。

|

生産地域において国境を隣接している複数の国が一致協力して行う麻薬対策。 |

|

|

麻薬の不正取引の背後関係を突き止めるため、取締機関等が情報を入手しつつも、その監視の下に麻薬が自国の領域に出入することを許容する捜査技法。 |