第5節 中 南 米

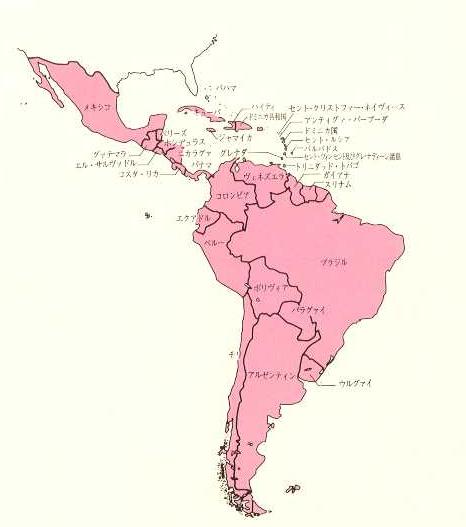

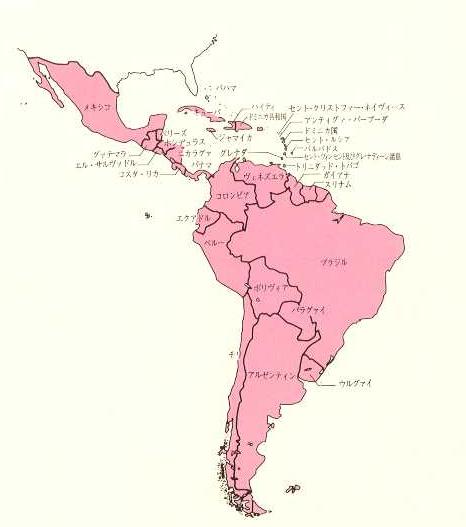

中南米地域は日本にとって、約130万人の日系人の存在、及び、日系人大統領の誕生という、世界の他の地域には存在しない特徴を持つ。中南米地域の最近の主な動きは、民主化の進展と定着、市場経済に基づく改革、地域統合の指向の3点に集約される。

1. 政 治 情 勢

中南米地域の最近の政治情勢の特徴は、民主化の進展と定着である。80年代以降、中南米地域においては、複数政党による選挙を通じての政権交替が確立し、同地域のほとんどすべての国が民主政権を擁するようになった。

もちろん、この道程は単純なものではなく、90年7月のトリニダッド・トバゴにおける武装集団の国会占拠事件、12月のスリナムにおける軍部が関与した政変、91年9月末のハイティにおけるクーデター等、揺り戻しの動きも存在した。また、国によっては、政府の腐敗やその非効率等に不満を有する軍人の発言もある。しかし、このような動きは、国民の支持を受けて大勢を占めるには至っておらず、この地域における民主化はおおむね確立されたものと言えよう。

日本は、このような中南米地域における民主化の進展を好ましいものとして歓迎し、その促進のため、経済協力にとどまらない様々な協力を行った。例えば、日本は国連の選挙監視活動等への資金協力のほか、90年2月のニカラグァ大統領選挙、同年12月及び91年1月のハイティの大統領等の選挙、3月のエル・サルヴァドル総選挙、5月のスリナム総選挙に、選挙監視要員を派遣した。さらに、和平の達成に向けた動きの著しい中米地域の民主化や経済開発を支援するため、日米欧の先進国と中米諸国を中心とする連絡や調整の場である「民主主義と開発のためのパートナーシップ(PDD)」にも積極的に参加している。

外交面では、中南米諸国と米国との対話が緊密化している。90年11月から12月にかけて、ブッシュ米国大統領がメキシコ、ブラジル、ウルグァイ、アルゼンティン、チリ、ヴェネズエラを訪問した。これは、米国が同年6月に中南米支援構想(EAI)を発表したこととあいまって、米国の中南米重視の姿勢を示すものである。中南米諸国からも、首脳級が相次いで訪米している。また、中南米諸国と欧州諸国との間の対話も進展しており、91年4月には、第1回リオ・グループ・EC閣僚会議が開催されたほか、様々な協議が行われた。

日本を始めとするアジア・太平洋地域と中南米との関係も、緊密の度を深めつつある。91年5月には、メキシコ、ペルー、チリが、太平洋経済協力会議(PECC)第8回総会に、正式に参加した。日本との間でも、90年9月と91年9月に、それぞれ日本・リオ・グループ外相会合が実施されたほか、様々な場を通じ、対話が進められている。

2. 経 済 情 勢

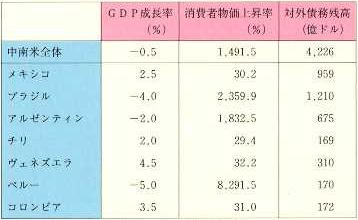

中南米経済全体では、90年は景気が若干後退した(経済成長率は前年比0.5%減少)。中南米経済の特徴とも言える急激なインフレには改善が見られず、消費者物価上昇率は1,491.6%となり、慢性的インフレ状況が継続している。多くの国ではインフレ収束のための経済安定化政策がとられ、このため景気後退を余儀なくされたというのが実状である。

残高が4,200億ドルにも及ぶ累積債務問題にも、全体的には大きな改善は見られていない。特に、最大の債務国であるブラジルは、民間銀行団との交渉が難航し、国際通基金(IMF)との交渉も遅滞した。他方、債務削減、利払い軽減等からなる新債務戦略(いわゆるブレイディー提案)には進展が見られ、90年のメキシコ、コスタ・リカ、ヴェネズエラに加え、91年1月にはウルグアイにも適用された。

中南米経済指標(90年)

| (出所) | 国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会 |

中南米経済で特記すべき点は、メキシコ経済の好転である。同国では、民営化、外資規制緩和、財政健全策等の積極的な経済構造改革が効を奏し、かつ、債務救済のためのブレイディ提案の適用により債務状況が改善に向かい、内外からの信頼も回復する傾向にある。他方、中南米一の経済力を持つブラジルでは、90年発足の新政権が経済再建のため真撃な努力を行っているものの、経済の停滞、対外債務交渉の長期化等、困難な状況が続いている。

近年の中南米経済においては、米国の中南米支援構想及び域内経済統合が大きな課題となっている。

日本は、中南米支援を積極的に推進するとの観点から、91年5月、中南米支援構想の多国間投資基金に対し、多数国間協定が締結されること、及び、国会の承認等所要の手続きをとることを前提に、5年間にわたり現金と国債を合わせて毎年1億ドルを拠出する旨を発表した。

また、91年5~6月にかけて、民間企業関係者40名以上から成る経済調査団をパナマ、ペルー及び中米5か国に派遣した。

3. 社 会 問 題

中南米地域は、政治的には民主化が達成されたものの、依然として多くの社会問題を抱えている。貧富の格差の問題は、中南米地域の社会的な不安定性の原因の一つとも言うべき問題であり、その是正が強く望まれている。人権問題は、かつて軍部独裁政権が多かった時代に頻発したが、最近では、民主化の進展に伴い、独裁時代の人権問題に対する調査や裁判が各国で行われ、国内和解の努力が進められている。他方、ゲリラや麻薬犯罪の捜査の過程で、農民等に対する人権侵害が生じているという指摘もある。

麻薬問題では、90年から91年にかけて、コロンビアのメデジン・カルテルの幹部級の自首や投降が相次ぎ、麻薬テロは下火となっているが、麻薬密輸犯罪自体に減少傾向は認められていない。麻薬問題は、麻薬がらみの犯罪、テロ、麻薬ドルの流入による経済の混乱、地下経済の発達等、様々な問題を生み出しており、中南米地域全体の政治的安定と健全な経済及び社会の発展に対する阻害要因となっている。

このような状況の下で、中南米地域では、麻薬撲滅に向けた各国の努力及び国際協力の動きが活発化している。政府もこれらの動きを評価し、91年度には、米州機構(OAS)の全米麻薬濫用取締委員会(CICAD)に対し20万ドルの資金拠出を行うこととしている。さらに、政府は、麻薬対策のための研修員受入を始めとする技術協力も実施してきている。麻薬を撲滅するためには、単なる取締を行うだけでは不十分であり、代替作物の栽培の振興等の農業開発の努力も重要である。

中南米の環境問題には、アマゾンを始めとする熱帯雨林の破壊の問題と、メキシコ・シティー、サンティアゴ等の大都市の大気汚染といった都市公害の2種類がある。92年にリオ・デ・ジャネイロで開催予定の国連環境開発会議を控え、中南米の環境問題への関心が高まってきている中で、アマゾン熱帯雨林の問題に対しては、関係各国政府の努力のほかアマゾン協力条約等の国際的な枠組の下でも協力が進められている。

日本は、ブラジルに対し、造林等の林業面での技術協力を実施してきている。また、メキシコの大気汚染問題に対しては、円借款の供与等により協力を進めており、チリには専門家を派遣している。

4. 地域統合の動き

中南米全体の国民生産(GNP)は、東南アジア諸国連合(ASEAN)のそれの約3倍であり、統合が実現した際の潜在力は、かなり大きなものとなると考えられる。90年から91年にかけては、中南米地域の統合の機運が大きく盛り上がり、様々な動きが生じている。

米国、カナダ、メキシコの自由貿易協定は、91年6月に正式交渉が開始され、92年中の交渉妥結を目指している。91年3月には、ブラジル、アルゼンティン、パラグァイ、ウルグァイが南米共同市場(MERCOSUR)を94年末までに設立することを約したアスンシオン条約を署名した。アンデス・グループは、数次の首脳会合を経て、91年末には域内関税を撤廃し、自由貿易圏を設立することを決定し、その実現に向け努力している。また、メキシコと中米諸国の間で、またメキシコ、ヴェネズエラ、コロンビアの間で、各々自由貿易圏の設立に向けた動きもある。さらに、カリブ共同体においても、再活性化の努力が進められている。米国が提唱している中南米支援構想も、終局的な目標を西半球自由貿易圏の形成に置いている。

政治的な統合の面では、90年10月に、ボリヴィア、パラグァイ、チリ、エクアドルがリオ・グループに加入し、政治問題協議機構として同グループの比重が増大したと考えられる。米州機構においても、その活性化のため様々な努力が行われている。

もともと中南米の地域統合は、1960~70年代にかけて盛り上がりを見せ、多くの機構が創設されたが、この統合への動きは70年代には停滞し、各国が経済的苦境にあった80年代には明らかに後退していた。工業化の失敗や、経済発展の段階の差に由来する各国の利害の衝突等の理由から、これらの努力はその予期された成果を達成できなかった。現在、92年のEC統合や米国の自由貿易協定締結の動き等に触発され、再度、統合の機運が生じており、中南米地域の地域統合が貿易や投資を始めとする域外との経済交流を促進し、同地域の経済活性化に資するものとなることが期待される。

5. 日本にとっての中南米の位置づけ

中南米地域は、日本にとり重要な原材料の供給地であるとともに、日本製品の市場としての役割を果たしている。日本の対中南米貿易は、輸出入とも拡大傾向にあり、90年は、輸出が102億9,000万ドル、輸入が98億5,100万ドルで、輸出額の93.0%は重化学工業製品、輸入額の96.1%は食料品、工業原材料等であった(通関統計)。また、89年度の中南米地域への直接投資額は52億ドルで、日本の対外投資額の約8%を占めている(大蔵省統計)。これは、北米、欧州、アジアに次ぐ第4位の規模である。

日本は、中南米地域で民主化と市場経済に基づく改革が進展しつつあることを高く評価し、積極的に各種協力を行っている。中南米地域に対する日本の政府開発援助(ODA)は、89年は約5億6,300万ドルであり、米国、フランスに次いで第3位の水準である。この額は、日本ODAの8.3%を占める。

それ以外の分野においても、日本と中南米諸国との関係は緊密化している。中南米諸国の日本に対する期待と関心の高まりを反映して、同地域からの要人の訪日も相次いでいる。90年11月の即位の礼には、元首級を始めとする多数の中南米諸国の要人が参列した。さらに、91年4月7~9日に日本で初めて米州開発銀行(IDB)総会が名古屋で開催され、フジモリ・ペルー大統領を始め、中南米各国の蔵相、経済相等が多数出席した。

中南米地域と日本との関係を一層緊密化する好機が到来していると言えよう。

1. ブ ラ ジ ル

コロール大統領は、90年3月の就任以来、インフレ抑制を中心とする経済安定化という最大の課題に取り組んでいるが、これまで所期の成果を挙げていない。90年のインフレ率は1,795%、経済成長率はマイナス4.6%であった。これは、国民の間に依然として強いインフレ感があること、預金凍結等の流動性抑制措置により投資が減退したことによるものである。

対外債務問題の解決は難航している。民間銀行団との交渉は91年4月に原則的な合意に達したものの、それまでの交渉が延滞金利の支払条件等をめぐり長引いたことにより、国際通貨基金(IMF)との合意も遅れている。このような中で、コロール大統領は、91年6月、債務交渉において強硬な姿勢をとっていたゼリア経済相を更迭し、モレイラ駐米大使を後任に任命した。

外交面では、コロール大統領は、米国との対話を重視する姿勢をとり、91年6月米国を訪問した際、米国とブラジルを含む南米共同市場諸国との間での自由貿易に係る枠組み協定(ローズ・ガーデン協定)を締結した。また、90年11月にはアルゼンティンとの共同宣言(イグアス宣言)を発表した。

日本との関係は良好に推移し、90年9月、レゼッキ外相が訪日した。ブラジルには、120万人とも言われる海外最大の日系社会が存在するが、ブラジル経済の低迷や改正入管法の実施(90年6月)等もあって、日系人の日本での就労が増加している。

2. メ キ シ コ

サリーナス大統領は、88年12月の就任後、内政、経済面で建設的かつ積極的な政策を推進してきており、その結果、各分野で著しい成果が現われつつある。

内政面では、汚職の追放、選挙法改正、首都圏大気汚染対策等に積極的に取り組んでいる。91年8月の中間選挙では与党の立憲革命党が大勝した。

経済面では、新債務戦略の適用により累積債務問題の改善に成功したほか、貿易の自由化、外資規制の緩和、公営企業の民営化等国内経済の再建に努力した結果、インフレ率の鎮静化(90年は29.9%)、経済成長率の好転(90年は3.9%)が見られ、メキシコ経済に対する内外の信頼は漸次回復する傾向にある。

外交面では、対米関係を重視し、アジア・太平洋諸国との協力関係の促進を積極的に図っている。特に、91年6月には、米国、カナダ、メキシコによる北米自由貿易協定の締結に向けた交渉が正式に開始された。また、5月には、太平洋経済協力会議(PECC)への加盟が実現した。

日本は、中南米全体の経済再興のためにも、サリーナス政権の経済再建や改革に向けた努力の成行きに注目するとともに、これを積極的に支援している。また、91年5月には、日墨21世紀委員会の第1回会合を東京で開催し、長期的な日墨関係のあり方についての検討を開始した。

3. アルゼンティン

メネム大統領は、国際協調路線と民営化等の自由開放経済改革を推進しており、経済不況、財政赤字等の問題を抱えつつも、政治情勢及び経済情勢は比較的落ち着いた動きを示した。

総額647億ドルに上る対外債務の問題では、IMFとの協調を維持し、90年6月には、民間銀行団に対する一部利払いを再開した。

外交面では、湾岸危機の際に軍艦等を派遣して多国籍軍に協力し、米国からも評価された。また、91年6月にローズ・ガーデン協定を締結し、さらに、欧州共同体(EC)、日本等との経済関係強化も目指すなど、先進諸国との関係強化の動きが見られる。軍備管理の面では、90年11月、ブラジルとの共同宣言(イグアス宣言)によって、国際的核不拡散体制への参加の方向を打ち出し、91年5月にはミサイル関連技術輸出規制(MTCR)の遵守を表明した。日本も、大量破壊兵器やミサイルの不拡散を強化するという観点から、こうした施策を歓迎している。

日本との関係では、90年7月に土屋参議院議長が訪問し、91年5月には、高円宮同妃両殿下が御訪問になったほか、即位の礼にはメネム大統領が参列した。また政府は、アルゼンティンがその広大な国土と豊富な天然資源に基づき大きな潜在力を引き出すために行なっている努力に協力するため、技術協力を中心とした政府開発援助(ODA)を実施するとともに、90年9月の日亜経済合同委員会等、民間の経済交流を積極的に支援した。

4. ペ ル ー

90年7月に成立したフジモリ政権は、厳しい経済社会情勢の中、インフレ抑制及び財政赤字の解消に取り組み、ガソリン価格及び公共料金の引上げ、物価統制の廃止、通貨発行量の制限等からなる経済安定化のための政策を実施した。この結果、9月以降は、インフレも前月比10%以下で推移するようになり、財政も均衡を維持し、まずまずの成果を収めている。

これと平行して、IMF、世界銀行の協力の下に構造調整政策を実施している。対外的には、国際金融界への復帰を目指し、世界銀行、米州開発銀行(IDB)への債務返済を開始するとともに、ペルーに対する国際支援体制の組織を国際金融機関や先進各国に要請した。強力な支持政党を有しないフジモリ政権は、国民の支持を政権維持の拠り所としており、国民の支持を得るため、新規資金の導入による経済の活性化が必要となっている。

フジモリ政権は、テロ対策として農民自警団への武器の供与を行うなど、力によって極左グループと対決する姿勢を強めているが、テロ事件は依然として頻発しており、社会不安の大きな要因となっている。91年7月には日本の経済協力案件であるワラル野菜生産技術センターがテロリストに襲撃され、日本の専門家3名が射殺されるという痛ましい事件が発生した。

外交面では、91年5月、長年の懸案であった米国との麻薬対策協定に署名した。これによってペルーに対する米国の経済援助の増大が期待されている。

政府は、フジモリ政権の経済政策を高く評価し、90年度は、構造調整を支援するための35億円の無償資金協力を行ったのを始め、無償資金協力を大幅に拡大した。また、91年4月の米州開発銀行名古屋総会に出席するため訪日したフジモリ大統領に対し、海部総理大臣より、ペルーに対する国際支援体制の早期結成に向け積極的に協力する旨を伝えた。

5. キューバ

広く中南米地域全体に民主化の潮流が定着していく中で、キューバは社会主義革命路線を堅持する一方、中米紛争に深く関与するなど、外交面でもイデオロギー色の濃い政策をとっている。

しかし、近年米ソ関係の改善が進み、東欧諸国やソ連の政変を受けて、キューバの孤立化傾向が顕著となっており、さらに、ソ連や東欧諸国からの援助やこれらの諸国との貿易関係が縮小するにつれ、経済面での困難も増大し、キューバの動静はカリブ地域の主要な不安定要因ととらえられる状況になっている。

カストロ政権は、キューバを取り巻く内外の環境が大きく変化する中で、「平和時非常事態」を宣言し、国内経済を引き締めつつ諸困難の克服に努めるとともに、中国、北朝鮮、中南米諸国との関係拡大によって孤立化からの脱却を図っている。91年10月には5年振りに第4回共産党大会が開催されたが、「共産党一党支配の堅持」、「市場経済導入の拒否」を確認するなど従来の路線の枠を出ない結果となった。

日本は、中米・カリブ地域の安定のため民主化に向けてキューバ自身が改革を行うことや同国が米国との関係を改善することを望んでいるが、キューバの対日累積債務問題もあり、日本・キューバ関係は停滞している。

6. 中 米 諸 国(ニカラグァ、エル・サルヴァドル)

中米地域では、90年4月にニカラグァのチャモロ政権が誕生し、史上初めて民主政権が勢揃いしたほか、エル・サルヴァドル、グァテマラでも和平交渉が進展するなど、中米和平の達成に向け前進が見られた。

ニカラグァのチャモロ政権は、90年5月及び7月のサンディニスタ系労働組合の大規模なストライキによる政情不安を乗り越え、サンディニスタに対抗するゲリラ勢力コントラ(約2万人)の武装解除及び軍の人員削減(約8万人から2万8,000人)を実現し、国内和平の面では大きな成果を挙げた。一方、経済面では、ニカラグァ政府の努力にもかかわらず、90年のインフレ率は13,000%以上(推定)、経済成長率はマイナス5.7%を記録し、依然として厳しい状態が続いた。しかし、91年3月に至り金融改革を柱とする新経済政策を実施した結果、急激なインフレは収束を見せ始めた。また、国際金融機関に対するニカラグァの延滞金(3億6,000万ドル)の解消についても、日本の協力などにより国際支援体制が整い、めどが立つに至った。

日本は、ニカラグァの安定にとって民生の向上と経済状況の早期回復が極めて重要であるとの考えから、積極的にODAを実施している。具体的には、国際金融機関に対する延滞の解消のため7,000万ドルの円借款を供与したほか、チャモロ政権発足後、既に34億円を超える無償資金協力を実施した。また、技術協力の分野においても、研修員の受入数を増加し、青年海外協力隊及び専門家を派遣した。

エル・サルヴァドルでは、中米和平に向けた大きな前進が見られる中で、国連の仲介による同国政府とファラブンド・マルティ民族解放戦線(FMLN)の間の和平交渉が大きく進捗した。90年7月の人権に関する合意、91年4月の憲法に関するメキシコ合意、同年5月の国連エル・サルヴァドル監視団(ONUSAL)の設立、さらに同年9月のデ・クエヤル国連事務総長の仲介によるニュー・ヨーク合意など、停戦実現に向けて条件が整いつつあるが、これからは政府軍の改革・浄化及びFMLNの解体をめぐり大詰めの交渉が行われる見通しである。日本は、中米和平のために、国連を通じて資金面及び要員面で積極的に貢献してきているほか、エル・サルヴァドルの民生の安定や経済発展のためのODAも実施している。