第3節 欧 州

| (注) | 91年9月6日に日本はバルト三国(エストニア、ラトヴィア、リトアニア)を国家と承認 |

1. E C 統 合

80年代半ばから、欧州共同体(EC)は、92年末を目標としてEC各国間の国境を越えた経済活動についてあらゆる障害を撤廃することを目指した作業を行ってきた。この結果、人口約3億4,000万人、国民総生産(GNP)約6兆ドルの一大経済圏(日本に比べ人口は約3倍、GNPは約2倍)が生まれようとしている。

このEC市場統合は、欧州を再活性化し、日本や米国との技術格差や産業力格差を取り戻すこと等を通じECが21世紀の国際秩序の形成に向けてその影響力を強めていくことを念頭に置いたものである。また、90年12月には経済・通貨統合、さらに政治統合を目指した政府間会議も開始され、安全保障面までにもわたって統合を更に深化させるEC統合に向けた動きが活発になってきている。

(1) EC統合の経済的側面

(イ) 市場統合の現状と今後の展望

ECが市場統合の完成を目指している92年末までに約1年半を残している91年6月現在で、85年のEC市場統合白書において市場統合の完成に必要とされている政策項目のうち、約3分の2以上についてはEC理事会の採択を了している。また、採択が済んだこれらの項目の中で、各国において個別の国内法制化の作業が必要な項目のうち、既に4分の3近くについて国内措置が完了している。EC委員会としては、すべての政策項目について91年中に理事会の採択を済ませ、93年1月1日までには具体的な措置を実施に移すことを期待している。これまでのところ、人の移動の自由や税制の調和の分野など、今しばらく各国間の調整が必要な部分があり、この目標を完全に達成することは難しくなっているが、EC市場統合へのEC各国の政治的意思は強く、92年末に市場統合の所期の目的の大半は達成されていると予想される。

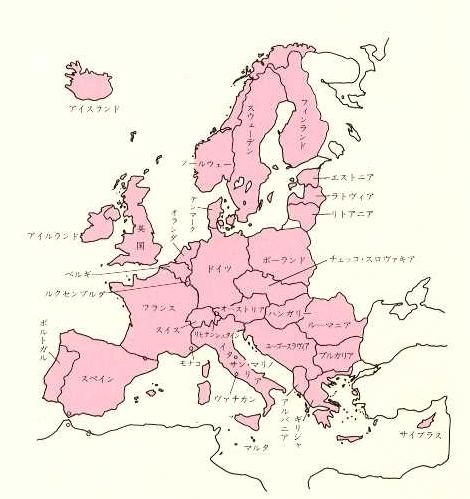

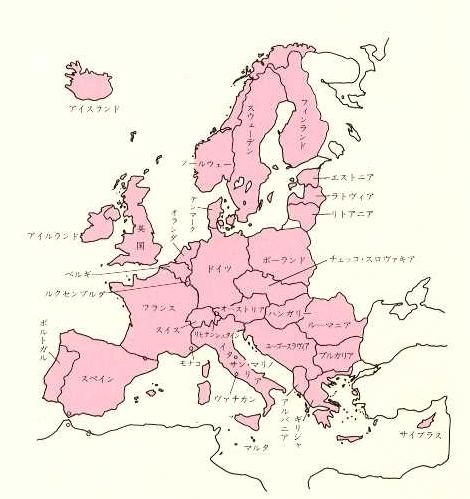

今や、EC統合の経済面での焦点は、後述するように市場統合の完成に続く経済・通貨統合等の更なる統合の深化に向けられている。このようなEC統合の深化に対し、EC統合の地理的な拡大も進展しようとしている。例えばオーストリアに続いたスウェーデンのEC加盟申請、ECと欧州自由貿易連合(EFTA)諸国との欧州経済領域(EEA)協定の締結交渉及び共産主義体制の崩壊した東欧諸国との連合協定の締結交渉は、その具体的な表われである。このようなことから、日欧経済関係を考える場合にも、これまでのようにECレベルでの統合に注目するとともに、大欧州経済圏の将来を見通すという視点も必要となってきてる。

(ロ) 経済・通貨統合

ECを設立したローマ条約は、将来市場統合を完成することをその目的の一つに掲げていたが、EC市場統合が完成に近づくにつれ、それにとどまることはできなくなっている。すなわち、各国の経済状況が統合市場全体に大きな影響を直接及ぼすようになっており、例えば、加盟国間に経済成長率、インフレ率、金利等に大きな相違がある場合には、それが投機的資本移動を引き起こし、為替市場を不安定化させ、本来ECが目指している自由な域内貿易を阻害するおそれがある。このようなことから、統合市場の利益を十分に活かすためにも、統合の段階を更に進め、各国間の経済・通貨政策を更に調和させる必要性が高まってきた。

このような状況の下で、89年6月のマドリッド欧州理事会において、三段階に分けて経済・通貨統合を達成する道を描いたドロール委員会報告が今後の作業の基礎として認知された。この報告では、第1段階では、各国の経済・金融面での政策協調の強化及び中央銀行総裁会議の機能の強化、第2段階では欧州中央銀行の創設及び金融・財政面での政策協調の更なる強化、第3段階では欧州中央銀行による単一金融政策の実現及び単一通貨への移行が考えられていた。その後、90年10月に英国が欧州通貨制度(EMS)に全面的に加盟したことにより第1段階の主要な条件の一つが達成され、経済・通貨統合の焦点は第2段階に移ることとなった。

第2段階は、94年1月1日から実施する方向で英国以外の各国は合意している。ただし、その実現のためには経済政策と金融政策に関する各国の権限の一部をECに委譲しなければならず、そのためにはローマ条約の改正が必要であるので、90年12月からローマ条約改正のための政府間会議が開催されている。なお、94年1月1日から第2段階を実施するためには、できるだけ早期に改正条約の署名を行い、EC各国の批准の手続のための時間を確保する必要があるが、第2段階に実施すべきことやその取り進め方をめぐり積極派のイタリア、フランス、消極派の英国、さらには慎重派のドイツ、オランダ等の間で議論が収斂していないのが実情である。

(ハ) 欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国や東欧諸国との関係

EC域内での統合が深化しつつある一方で、EC周辺諸国がECに接近する動きが活発化している。ECとEFTAは85年にルクセンブルグ宣言を発出して以来、両者を包括する広大な自由貿易圏の構築に向けて協議を重ねてきた。特に、EC市場統合の完成に合わせ、93年1月1日にEEAを完成することを目標に、90年6月より正式に両者の間で協定交渉が行われてきた。当初は、91年前半にもEEA協定に署名することを目標にしていたが、漁業分野、アルプス地方におけるトラックの通過問題等、妥協が得られない分野が一部に残り、交渉が続けられていた。91年にルクセンブルグで開催されたEC・EFTA合同閣僚会議で最終合意が得られ、今後、EEA協定の署名や批准手続きが行われることとなる。他方、EEA交渉と並行して、88年7月のオーストリアに続き、91年7月にはスウェーデンがEC加盟の申請を行った。これにより、EFTA加盟7か国のうち少なくとも2か国が将来ECに加盟する可能性が強まってきた。このような動きの背景には、既にECに経済的に大きく依存しているEFTA諸国は、何らかの形でEC統合の過程に参画することを希望してきたが、その一つの方策であるEEA交渉の成果には満足できないために、EC統合過程への完全参加、すなわちEC加盟を探求するようになってきた、という事情があるものと考えられる。その際、オーストリアやスウェーデンのように、これまで中立主義ないし中立政策を実施してきたためにEC加盟の道をとり得なかったEFTA加盟国にとっては、東欧共産主義や東西冷戦構造の崩壊に伴う中立の意義の変質といった国際政治上の要因も大きく作用したのである。

また、市場経済への移行を推進している東欧諸国も、ECとの関係の強化を通じ世界経済への融合を円滑に行うという戦略を有している。とりわけ、東欧諸国の中でも経済改革が比較的進展しているポーランド、ハンガリー及びチェッコ・スロヴァキアは、ECとの間で自由貿易圏を構築することを前提とした連合関係を設定するための条約交渉を既に開始しており、将来のEC加盟に向けて足掛かりを作ろうと努力している。

(ニ) 経済統合の行方

このように、ECは域内の経済統合の推進に逼進するとともに、欧州全体における求心力を増大させてきているが、今後数年間は、市場統合の完成とこれを踏まえた社会的側面の調整、加盟国間の経済格差の是正と構造調整の推進、経済・通貨統合の実現が関心の焦点になると思われる。しかし、このような分野の成否は多くの場合、EC加盟国がどの程度まで各国の主権をECに委譲する用意があるかにかかっており、その意味では、政治統合をめぐる議論の推移が、経済統合の進捗に影響を及ぼすことが十分に考えられる。

他方、ECの経済及び政治面での統合が進めば進むほど、EC統合過程までに参加したいと考えている周辺諸国にとっては、その敷居が高くなることを意味している。すなわち、現在EC加盟の申請を行っている諸国は、EC市場統合に関するすべての措置を受け入れなければならないことは当然の前提であるが、さらに、経済・通貨統合の実現や安全保障を含む政治面での統合が進展した場合に、これらに基づく義務を実施できるだけの国内体制を整えなければならない。他方、EC側の事情について見れば、経済・通貨統合及び政治統合についての意見は未だ収斂しておらず、ECが拡大すればますます問題を複雑化しかねないので、加盟国の拡大は、EC統合、とりわけ政治統合との関係で微妙な問題となってきている。

(2) EC統合の政治的側面

ECは90年12月15日のローマにおける欧州理事会で、EC政治統合に関する今後の方向性を明らかにし、同日、第1回政治統合に関する政府間会議(IGC)を開催した。それ以降、92年末までの批准をめどとして、政治統合に関するローマ条約改正案の検討を行っている。

EC政治統合の焦点は、国際政治問題についてEC加盟12か国が対外的に共通の立場や政策をとるための仕組みや原則を定めることにあり、このような対外政策の共通化をどのような分野でどのように行っていくかが、政治統合IGCの議論の中で最大の課題となっている。

共通化するべき政策分野として特に問題となっているのは安全保障及び防衛の分野である。安全保障問題に関しては、国際機関で討議される問題に関しECが共通して対応する分野を段階的に拡大することとし、当面対象とする分野として、軍備管理・軍縮、欧州安全保障・協力会議(CSCE)関係、国連の平和維持活動、武器に関する経済・技術協力、武器輸出に関する政策及び武器の不拡散を明示した。

防衛問題については、ECが欧州の防衛面で一層主体的な役割を果たすべきであること、及び共通の防衛政策を含むことなくして共通の外交・安全保障政策はあり得ないことについて各国の意見は一致しているが、その具体策、特に防衛機構のあり方については、主として西欧連合(WEU)の位置付けや北大西洋条約機構(NATO)との関係をめぐって意見が分かれている。

共通外交政策の決定手続等の制度面については、90年12月のローマにおける欧州理事会において、理事会を唯一の意思決定機関とすることやEC委員会の役割を強化すること等の制度的枠組み及び明示のコンセンサスによらない意思決定方式が検討項目として提示された。

政治統合については、このほか、ECとしての立法過程における欧州議会の権限強化や理事会における特定多数決の適用範囲の拡大等がIGCで検討されている。

ECとしての対外政策の最近の具体例としては、90年にイラクがクウェイトを侵攻した2日後(8月4日)、ローマにおいて欧州政治協力(EPC)政務局長会議が開催され、ECとしてイラク及びクウェイトからの原油輸入の禁止、イラク資産の凍結など6項目にわたる対イラク制裁決議を採択したのを始め、一連の欧州理事会、外相理事会等でイラクのクウェイトからの撤退を実現するために種々の措置を決めたことが挙げられる。さらに、91年6月のユーゴースラヴィアにおける独立をめぐる共和国間の内紛の高まりに際し、いち早くECトロイカ外相(前、現、次期議長国の外相)を派遣し、クロアチア及びスロヴェニアとユーゴースラヴィア連邦政府との間の調停に当たり、その後、CSCEの枠組みの中で、EC停戦監視団を派遣するなどの活動を行った。

2. 日本との関係

(1) 政 治 関 係

国際社会全体が新しい秩序を模索する中で、世界の平和と繁栄を確保し、国際社会が直面する世界的な課題に対処するためには、自由、民主主義や市場原理といった共通の価値や理念を有する日米欧間の協力の強化がますます重要となっている。その中でも特に、米欧関係、日米関係に比して相対的に薄い日欧関係を抜本的に強化することが不可欠の状況となっている。

日本は、欧州の中でもECが域内市場統合から経済・通貨統合さらには政治統合まで進めようとし、国際的な重要性をますます高めていることにかんがみ、EC加盟各国との二国間関係を強化するとともに、ECとの関係を強化することが重要であると考えている。

しかし、日本とECとの関係は、従来よりともすれば貿易摩擦に代表される経済面における対立的側面に関心が集中し過ぎたきらいがある。このような状況を打開するためには、日本とECが政治的・経済的価値を共有し、双方とも国際社会において政治・経済の両面で大きな責任を有しており、さらに安全保障面においても共通の関心を有していることをECとの間で確認した上、日EC関係につき、貿易や経済面のみならず幅広く多方面の協力関係を構築し、政策協議を強化してグローバル・パートナーとしての包括的な関係へと高めることが必要である。政府はこのような目的を実現するための具体策として、日本・EC間の定期首脳協議の開催及び日本・EC間のグローバル・パートナーとしての協力関係をうたい上げた日EC共同宣言の発出をECに提案した。ECはこの提案に同意し、宣言案文に関する交渉を経て、第1回目の首脳協議をロンドン・サミット直後の7月18日にEC議長国オランダのヘーグで、海部総理大臣、ルッべルス・オランダ首相、ドロール・EC委員長の間で開催し、その機会に日EC共同宣言を発出した。これは、正に日EC関係の新しい時代の到来を象徴するものであった。

日EC共同宣言は、自由、民主主義、法の支配、人権尊重等の政治的価値や理念、市場原理や多角的自由貿易体制に基づく世界経済の発展を目指すとの経済的価値や理念を共有するグローバル・パートナーとしての日本・EC間の協力関係の哲学を高らかにうたい、多方面の協力関係を推進し、政策協議を強化していく旨の政治的意思を宣言したものである。また、この共同宣言の中で年1回の首脳協議の開催を決定したことにより、既存の閣僚レベルの協議に加え、首脳同士が主要な国際問題について大所高所から政策協議を年1回行う場が設けられ、日本・EC間の協議は質的に飛躍することとなった。

今後はこの共同宣言の目的を実現するよう、首脳協議を始めとする協議の枠組みを通じてグローバル・パートナーとしての協力関係の拡大と強化、すなわち、政治、経済、環境、援助、科学、文化等を含む幅広い分野で両者間の対話と協力を増進していくことがEC双方の主要な課題となっている。

(2) 経 済 関 係

長年にわたり日EC経済関係は、経済上の個別問題をめぐる摩擦に象徴されてきたが、その背景には日EC関係の底が浅く幅が狭い中で、貿易不均衡ばかりが拡大していることがあった。しかし、ここ数年日本が内需主導型経済成長を実現する中で、EC側においても日本市場を正当に評価しようとする動きが出てきており、また、日EC共同宣言の採択を通じ、経済面においても日本とECが対等のパートナーとして関係強化していくべきとの双方の立場が明らかにされた。

(イ) 日EC経済関係の現状

日本のECとの貿易は86年以来輸入が輸出の伸びを上回って拡大し、日本の対EC貿易黒字も減少傾向にある(88年は約228億ドルであったが、ドルベースで89年、90年と2年連続で前年に比べて減少し、90年は約185億ドル)。しかし、日本・EC間には、なお大幅な貿易不均衡が存在するとともに、90年11月以来、黒字幅が前年比で著しく増加してきている(91年上半期は約144億ドル)。このように最近、貿易不均衡が拡大している最大の要因は、統一によりドイツの貿易構造が大幅に変化したことにある。ドイツは統一に伴い、財政支出を増大させるとともに、国内消費も大幅に増加したため、国内需要が拡大し、輸入が増える一方で輸出余力が減退した。これにより、EC各国ほどではないが、日本の対ドイツ輸出が大幅に伸びる一方で、ドイツの対日輸出が伸び悩み、貿易不均衡の拡大につながったものである。

投資面について見ると、EC各国による積極的な誘致を受けて日本の対EC直接投資は年々増加してきており(注)、90年度についても日本の対世界直接投資額が大幅に減少した(前年度比15.7%減)中で、対EC直接投資額は比較的堅調に推移した(5.2%減で総額約133億ドル)。これは、EC市場統合に対する日本企業の強い関心とともに、市場統合やドイツの統一によりEC経済が活況を呈していることも一因と考えられる。日本企業の対EC直接投資は、技術移転や雇用創出を通じて欧州経済の活性化に貢献しており、EC各国からも概ね歓迎されている。

なお、EC各国の対日直接投資額も毎年増加しており、90年度は前年度に比し倍増した(約11億ドル)が、日本の対EC投資に比べ微々たるものであり、今後、EC各国企業が日本市場に一層の関心を持ち、企業家精神を発揮して対日直接投資を伸ばすことが期待される。

(ロ) 日EC貿易不均衡とECの対日関心

このように、日EC経済関係は貿易、投資両面の数字から言っても拡大傾向にあるものの、日本・EC間には今なお種々の懸案事項が残されている。とりわけ、EC側は以前より日EC貿易不均衡の存在を背景に、農産加工品、水産物、皮革・革靴等の市場アクセスの改善を日本に強く求めてきている。もっとも、貿易不均衡の多くの原因は日本市場が開放的でないことにあるのではなく、むしろ、日本市場が活気のある市場であるにもかかわらずEC側が余りに無関心であり、正当な市場評価をしてこなかったことにも起因している面がある。しかしながら、日本としてもEC側の要望については、十分に耳を傾け誠実に対処していくことが必要である。このため、90年5月の日EC閣僚会議における合意を受け、7月と10月の2回にわたり貿易作業部会を開催し、日本・EC間の貿易上の個別案件につき詳細な意見交換を行った。ただし、この中でEC側の要求事項の多くは、現在交渉中のウルグァイ・ラウンドの市場アクセス交渉等の協議対象となっており、その解決への進展はウルグァイ・ラウンド交渉の推移に大きく依存している。従って、日本・EC経済関係の改善にとっても、ウルグァイ・ラウンド交渉の成功が重要であり、日本・EC双方が引き続き同交渉の早期妥結に努力していくことが重要である。

他方、既に指摘したとおり、これまでEC側においては官民双方共に日本に対する関心が極めて低く、日本市場を正当に評価しようとする姿勢に欠け、一方的に日本市場の閉鎖性を非難し、日本を対等のパートナーとしてとらえた真剣な協力関係を構築しようとする意思が十分でなかったことも否定できない。しかし、近年EC各国においても、日本市場を正当に評価しようとする試みがとられつつあることは歓迎される。中でも英国が88年4月より開始したオポチュニティ・ジャパン・キャンペーン(注)はその代表例である。このほか、イタリアなど他のEC諸国も日本市場を見直すとともに、自国の経済活性化のために日本企業の誘致に熱心になってきている。フランスにおいてもクレッソン首相の発言のように必ずしも十分現実を踏まえない批判的な発言がある一方で、経済界や政界の一部には、冷静に日本を欧州の対等のパートナーと認めた上で、技術面や産業面での協力の必要性を主張する向きもある。他方、ドイツは、これまで国際経済では保護主義圧力に抗し、自由貿易主義を強く主張する際の強力なパートナーと見られてきたが、統鼬繧フ過渡期の一つの側面として、貿易面では90年4月以来赤字に転落するなどの動きもあり、これがドイツ国内の一部有識者の先端技術面での危機感とあいまって、今後保護主義的な対応が主張される可能性も排除されない状況になっている。

こうした状況の中で、日EC関係の発展を図っていくためには、日本としてもドイツを始めEC各国との二国間の対話の強化や協力関係の発展を図っていくことが不可欠である。

(ハ) EC市場統合と日EC経済関係

日本は、EC市場統合はEC経済の活性化に貢献し、ひいては日米欧間のあるべき切瑳琢磨による世界経済の発展に資するものとして、これを基本的に歓迎しているが、もとより、統合市場が域外に対し開放的であることがその前提である。このような観点から、日本はEC各国が維持している日本車の輸入制限措置や対日差別の数量制限(QR)が遅くとも92年末までに撤廃されるべき旨強く主張してきた。このうち、日EC自動車問題は、91年7月、EC側は現在の国別の日本車の輸入制限を市場統合の機会に撤廃することとし、日本側はEC側の要請に基づき93年1月以降7年間、EC全体として及び特定国別に自動車輸出のモニタリングを行うという形で決着した。また、対日差別QRについても、92年末までの完全撤廃を目指し、日本とEC委員会との間で非公式な協議が進められている。

市場統合に係る各般の措置のうち、金融分野、政府調達、合併・買収分野等において、運用次第では域外国に対し不当な差別待遇を行う余地も排除されないと考えられる措置があるので、日本はEC側に対し、このような措置については適正な運用が行われ、統合市場が真に域外に開放的なものであるよう重ねて要望してきている。

(ニ) 日EC経済関係の強化

日本としては、ECが新しい国際秩序の構築において占める重要性を十分念頭に置き、共存共栄の経済関係を築くことが中長期的に不可欠であり、各企業の行動においても日本企業同士の過当な市場シェア競争をそのまま現地に持ち込むようなことなく、共存共栄の関係を構築することを念頭に置くことが必要である。

こうしたことが、日EC共同宣言の精神に則った日EC関係を築いていく上で重要である。

1. 欧州の安全保障をめぐる動き

東欧諸国の民主化、ドイツ統一、ワルシャワ条約機構の解体、ソ連の政変等、欧州における安全保障の環境は劇的に変化し、これに伴い北大西洋条約機構(NATO)、欧州安全保障・協力会議(CSCE)等の既存の組織や枠組みの持つ機能も大きく変化しつつある。この間、軍備管理・軍縮交渉の分野においても欧州通常戦力(CFE)条約の署名、中距離核戦力(INF)全廃の達成、米ソ戦略兵器削減条約(START)の署名等、大きな進展が見られた。

NATOは90年7月の首脳会議におけるロンドン宣言で、その防衛的性格を明確にするとともに、政治的役割の強化を打ち出し、また、新しい状況を踏まえて、戦略の見直しを行うことを明らかにした。さらに、90年12月の理事会では、冷戦が終焉したとの認識を表明した。戦略の見直し作業は、ソ連によるCFE条約の回避の問題や欧州共同体(EC)の政治統合における防衛面での議論との関連で遅延していたが、91年6月の理事会は、ソ連のCFE条約回避問題の解決に見通しがついたことから、11月のローマ首脳会議において新しい戦略概念を採択する予定を示した。新しい戦略概念は、東西紛争の可能性は大幅に低下し、NATOに対する東側の脅威は消滅したが、NATO諸国の安全保障に影響を及ぼす恐れのある危険要因が依然として存在するという基本認識の下に、前方防衛戦略及び柔軟反応戦略という従来の基本戦略を修正するとともに、危険要因に対応するため危機管理を重視するという内容のものとなることが明らかにされている。さらに、この理事会は、新しい欧州におけるNATOの中核的な安全保障機能に関する声明等を発出し、欧州における安定要因としてのNATOの役割を強調した。

西欧諸国には、欧州情勢の激変を背景に、欧州の安全保障に対する米国及びカナダのコミットメントを確保する必要性を認めつつも、安全保障面における欧州の主体性を高めようとする動きがある。そのための具体的な態様については、西欧連合(WEU)の役割の強化を中心に議論が行われているが、政治統合後のECと、WEUとの関係のあり方については関係国間において見解の相違が存在する。ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー等は、EC政治統合の過程の中でWEUを欧州理事会の下に置き、ECの防衛を担当する機関に発展させようとする立場である。他方、英国、オランダ等は、WEUはECとNATOとの間のかけ橋の役割を果たし得るように、WEUの役割を拡大すべきであるが、欧州がその最大限の安全保障を確保するためには、あくまでもNATOの枠内で安全保障政策を追求するべきであるとの立場をとっている。

このような各国の動きの中でNATOは、90年12月の理事会において、NATOの発展過程とEC政治統合の発展過程との間の相互補完性と透明性を確保することを前提として、EC政治統合過程における安全保障分野の強化に対する努力への支持を表明し、また、91年6月の理事会では、EC及びWEUとNATOとの間の適当な連携や協議手続の確立が必要であることに言及した。

ワルシャワ条約機構は、91年4月、その軍事機構を解体し、事実上その機能を停止した。さらに7月には、政治諮問委員会のプラハ会合においてワルシャワ条約機構の解体を取り決めた議定書が署名され、今後、この議定書の各国議会による批准を経て同機構は正式に消滅することになる。東欧諸国は、安全保障に関する二国間ないし関係数か国間の協力を基礎としつつ、また、CSCEの枠組みの強化を図ることにより、自国の安全保障を確保しようとしている。

CSCEは、欧州における東西関係の対立から協調への変化を受け、欧州全体の共通の利益を追求する協議の場としてその重要性が増大している。このような情勢の変化を踏まえ、90年11月にパリ首脳会議が開催され、欧州における東西対立の終焉を宣言するとともに、欧州における新しい秩序の構築に向けて新しいCSCE過程を開始することを内容とする新しい欧州のためのパリ憲章を採択した。パリ憲章はCSCEの制度化を図っており、首脳及び外相レベル等の定期協議の実施、常設事務局の設置、紛争防止センターの設置、自由選挙事務所の設置等について規定したが、現在これらの制度面の整備が進められている。91年6月にベルリンで開催された第1回外相理事会では、緊急事態における協議と協力に関する仕組み及び紛争の平和的解決のための仕組みの設置が決定され、従来に増してCSCEが全欧州の安定に貢献することが期待され、そのための役割が拡大されることとなった。事実、同理事会直後に発生したユーゴースラヴィア問題では、緊急事態における協議と協力に関する仕組みが適用され、停戦監視団の派遣等が決定された。

また、パリ憲章はCSCE全参加国による軍備管理・軍縮交渉を、92年6月頃に開催予定のヘルシンキ首脳会議後に開始することを規定し、冷戦終焉後の全欧州を対象とする新たな軍備管理・軍縮交渉の枠組みを提供している。

2. 東欧諸国の改革と東欧支援

(1) 東欧諸国の改革

(イ) 改革の進展

89年に始まった東欧諸国の改革は歴史的なものであった。東欧諸国の改革により東西関係が変革し、世界の新しい秩序が構築されようとしている。新しい国際秩序は、自由と民主主義に基づく価値観を共有し、東西間の対立を解消しようとする努力の上に築かれるものであり、そのような努力が続けられている。

この1年間を振り返ると、こうした努力は成果を挙げつつある。東欧諸国においてはすべての国で自由選挙が行われ、民意に基づく統治が行われようとしている。そして、基本的人権が保障されようとしている。ポーランドにおいては、90年12月に行われた戦後初の直接選挙による大統領選挙の結果、連帯指導者のワレサ氏が選出され、ハンガリー、チェッコ・スロヴァキアとともに、民主化が順調に進んでいる。また、バルカン諸国においても、民主化の進展が見られる。ブルガリアにおいては、90年12月に社会党(旧共産党)単独政権が崩壊して連立政権が成立し、91年7月には新憲法が採択された。ルーマニアも、90年6月の反政府デモの鎮圧は西側諸国の批判を招いたが、その後民主化を軌道に乗せた。さらに、頑なに共産主義独裁体制と鎖国政策をとり続けていたアルバニアにおいても、経済的困難を背景に反政府デモが頻発し、多数の難民が国外に流出したことを受け、91年3月に初の自由選挙が行われた。この結果、勤労党(共産党)は過半数の議席を得たが、党首のアリア書記長が落選するなど、その権力基盤は弱体化し、その後も国民の反政府行動が鎮まらなかったため、6月には連立政権が成立した。西側諸国はこのような民主化の動きを歓迎し、同月19日、CSCE外相会議はアルバニアのCSCE加盟を承認した。

また、東欧諸国においては、政治の民主化と並行して市場経済への移行に向けた経済改革も進展した。価格の自由化や通貨の交換性の導入を行いつつ、緊縮政策によりインフレの抑制や通貨の安定を図るというマクロ経済の安定化政策が一般化しつつあり、さらに企業の民営化や銀行改革等、市場経済諸制度の整備に向けた構造改革も開始されている。

(ロ) 改革途上の諸困難

しかし、このような変化は同時に不安定性をも増加させている。安全保障面では、ワルシャワ条約機構の解体が合意され、ソ連軍の撤退はハンガリーとチェッコ・スロヴァキアで完了し、ポーランドでも開始された。また、軍縮が進みつつある。しかし他方、新しい状況に即した東欧諸国の集団的安全保障体制が構築された訳ではなく、また、全欧州を包含する安全保障制度も未だ形成過程にある。経済面では、91年1月1日から経済相互援助会議(COMECON、コメコン)(注)諸国間の貿易が交可能通貨による決済に移行し、6月にはコメコンが自己の解散に合意しており、東欧諸国は伝統的な市場を失いつつある。さらに、ソ連から東欧諸国への原油供給の削減や湾岸危機は、東欧諸国の経済的困難を増加させた。中央計画経済から市場経済への移行には厳格な緊縮政策と根本的な構造改革が不可欠であり、困難と苦痛が伴うことは十分予見されていたとしても、東欧諸国の一般国民にとっては、現実に失業や倒産に直面して、これに耐え難くなり、今後政府に対する不満を増大させていく可能性は十分ある。例えば、ポーランドの大統領選挙において、緊縮政策を推進していた当時のマゾビエツキ首相が敗退し、無名の新人でカナダ在住の実業家ティミンスキ氏が健闘したのも、国民の政府に対する不満の一つの表れであったし、ハンガリーにおいて、90年10月のガソリン価格の値上げ発表が全国的規模で運送ストを惹起し、政府が譲歩を余儀なくされたのも同様である。

また、改革がもたらした自由は民族的自覚を覚醒し、東欧の民族問題が浮上しつつあることも指摘される。例えば、チェッコ・スロヴァキアにおけるチェッコ民族とスロヴァキア民族の確執、ルーマニア内のハンガリー系住民の問題、ブルガリア内のトルコ系住民の問題があるが、これらの民族問題はこれまでのところ深刻化するには至っていない。他方、後に述べるように、ユーゴースラヴィアにおいては民族間や共和国間の対立が危機的な状況にある。

(2) 東欧支援

(イ) 東欧支援関係国会合(G-24)の対応

東欧の各国は今このような改革途上の諸困難に真剣に取り組んでいる。改革が成功するかどうかは第一義的には東欧各国の責任である。しかし同時に、歴史的な変革を遂げようとする事業は先進民主主義国の支援を必要としている。

89年のアルシュ・サミットにおいてサミット諸国は、経済的安定なくして改革は成就しないという認識の下に東欧支援関係国会合(G-24)を創設し、東欧支援を開始した。これまでの支援総額はG-24諸国による二国間支援だけでも約束額で310億ドル(91年6月現在)に達してる。また、91年4月には欧州復興開発銀行(EBRD)が正式に発足した。さらに、7月のロンドン・サミットにおいてもサミット諸国は東欧の改革に対する全面的な支援を約束した。他方、東欧諸国の改革の進展と東欧支援のこれまでの経験に照らして、今やどのような支援が最も有効であるかを吟味する段階に至っている。

これまでの東欧支援は、農業、職業訓練、環境、投資、エネルギーよって行われてきた。また、90年半ば以降、湾岸危機、ソ連からの石油供給の削減、コメコンの崩壊によるソ連及び旧東ドイツ地域に対する輸出の激減等の要因により東欧諸国の国際収支が極めて悪化したことや東欧諸国において通貨の交換性の導入のため外貨準備が必要となったことを踏まえ、G-24においては、このような東欧諸国の資金需要(G-24議長のEC委員会によると91年で150億ドル)にどのように対応していくかが議論された。この結果、国際通貨基金(IMF)、世界銀行等の国際金融機関が主たる責任を果たすべきであるとの合意が得られたが、国際金融機関の融資だけでは資金が不足するとも判断されたため、G-24諸国は三国間の資金協力により91年7月現在で総額約29億ドルの追加的支援を行ってきている。

また、今後はG-24の協力の中から新設をみたEBRDが民営化や経済基盤の整備のための支援を行うことになっている。さらに、国際機関では経済協力開発機構(OECD)が市場経済の仕組みに関し技術協力を開始している。

(ロ) 日本の対応

日本は、当初より、東欧の改革は欧州の領域にとどまらない世界全体の秩序を変革する契機となる歴史的なものであると認識し、それだけに日本としての国際的責任を果たすにふさわしい問題であるとの立場に立って、積極的な支援を行ってきた。その際日本は、G-24を主要な支援の枠組みとし、先進民主主義諸国や、関係する国際機関と協調することにより支援の効果を高めることを重視している。例えば、東欧諸国の資金不足については、ハンガリー、チェッコ・スロヴァキア、ブルガリア、ルーマニアに対し総額5億5,000万ドルをめどとした日本輸出入銀行のアンタイド・ローンの供与を表明しており、これはG-24諸国全体の貢献額(29億ドル)の約20%にも上っている。また、90年より91年にかけト顕在化したブルガリアとルーマニアにおける食料危機に対しても、政府は、G-24諸国と協調してそれぞれ150万ドルの緊急食糧援助を実施した。さらに技術協力についても、すべての東欧諸国に対し経営管理、生産管理、環境及び農業を重点分野として5年間で総額5,000万ドル相当の技術協力計画を実施中である。他方、EBRDについては、日本は欧州主要国と並ぶ第2の出資国として加盟手続を終えており、積極的に協力していく方針である。

このような日本の積極的な東欧支援の姿勢に対応して、東欧諸国の日本に対する期待は高まっており、これはこれら諸国の要人の日本訪問が活発化したことに端的に表れている。まず、即位の礼の際には東欧諸国はおしなべて元首を派遣したが、そのほかにもディーンストビール・チェッコ・スロヴァキア外相(90年10月)、ヴァルコフ・ブルガリア副首相兼外相(91年5月)、サバド・ハンガリー国会議長(5月)、ビエレツキ・ポーランド首相(6月)、ドプチェク・チェッコ・スロヴァキア連邦議会議長(7月)、ナスターセ・ルーマニア外相(8月)、アンタル・ハンガリー首相(9月)と訪日が続いている。政府としても、このような各国指導者との接触は、改革により新しい時代に入ったこれら諸国との二国間関係を強化する好機ととらえ、改革に対する日本としての強固な支持と支援を表明してきている。

また、東欧支援は日米欧三権間協力の成功例として米国や西欧諸国からも高く評価されている。

(ハ) 今後の課題

上述のとおり、東欧支援を行う体制はほぼ整い、具体的支援の経験を積んできた。今後の課題はどのような原則に基づき、どのような支援を行う必要があるかを明らかにすることであろう。

(i) 支援の基準

第1の原則は、支援は民主主義と市場経済への移行を支援するために行うということである。この原則は、改革に後退がある場合には支援を行わないという重要な点を含んでいる。

G-24は、90年7月の閣僚会合においてルーマニアに対する支援の拡大を見送ったが、これは同年6月の反政府デモの鎮圧にかんがみ同国の民主化が根づいていないと判断したためであった。その後ルーマニアは民主化を進めたため、91年1月のG-24高級事務レベル会合は同国に対する支援の拡大を正式に決定した。この支援の第1の基準は今後も有効である。現在、G-24においてアルバニアに対する支援の拡大が検討されているが、この決定も同国の改革状況に照らして行われることとなろう。

第2の原則は、市場経済の確立や世界経済への統合のためには多くの苦痛が伴うことを甘受しなければならないということである。

東欧経済の市場経済への移行は、少なくとも短期的には厳格な金融政策や財政政策を必要としている。その結果、失業や倒産は増加傾向にあり、大きな社会的、政治的コストが生じつつあるが、このような痛みを恐れて改革を遅延させることは、結局改革の利益の収穫を遅らせるだけでなく改革そのものを失敗させる危険がある。IMF及び世界銀行による支援は金融・財政政策に一定のコンディショナリティーを課しているが、これは支援の前提として今後とも維持されるべきである。他方、厳格な緊縮政策は、それだけで市場経済を達成させるものではなく、競争力のある経済主体を育成していくことが同時に必要である。そのためには、私的所有権制度の確立、民営化、金融制度の整備、税制改革といった市場経済に移行するために不可欠の構造改革はここ1ないし2年のうちに軌道に乗せ、海外からの投資を誘引するための環境を整備する必要があろう。

東欧各国の国内には資本の蓄積が少なく、また、債務問題により西側民間銀行の東欧諸国に対する融資残高は縮小する傾向にある。民間直接投資も、製造業等に対する大規模な投資は滞っているのが現状である。産業基盤の整備や競争力のある企業の育成のた゚には巨額の資金が必要である。それだけに海外からの投資が資金不足の多くを埋めることが期待されているが、東欧諸国の構造改革が進まないと投資も進みにくい。

(ii) 市場開放の重要性

東欧支援は、これまで先進民主主義国と国際機関による国際的な協調体制の下で、資金協力及び技術協力を中心に行われてきたが、これに加え、先進諸国の市場開放が有効な支援策として最近ますます重要性を帯びている。これは、コメコンの崩壊により東欧がソ連を始めとする旧コメコン圏内の市場を失ったこと、さらに、西側諸国からの民間直接投資を促進するためには投資の結果生産される産品の販路が西側市場に開けていることが不可欠であるという認識を背景としている。しかも、市場開放は、農産品、繊維、鉄鋼のように東欧が比較的競争力を持ち得るが西側諸国にとっては政治的問題を抱えている産業分野で行われる必要がある。この点はロンドン・サミットにおいても確認されたが、米国はブッシュ大統領が提唱した「貿易拡大イニシアティヴ」の下で種々の市場開放策を講じつつあり、ECも東欧諸国との間で自由貿易圏を作ることを目標とする連合協定の締結を進めている。日本は、東欧諸国に対して、特恵関税制度の適用、繊維や鉄鋼の輸入の自由化等の面で欧米と比べて遜色のない市場開放措置を実施しているが、東欧諸国との貿易実績では日本の出超傾向が拡大している点を踏まえ、市場開放の一層の努力が必要となろう。

また、東欧諸国にとり伝統的なソ連市場に対する輸出を確保することは重要であっても、コメコン体制下の非効率的な貿易関係を維持することになるような支援を西側諸国が行うことは適当ではない。他方、西側諸国によるソ連に対するタイドの輸出信用の供与や輸出補助金付きの輸出が東欧の産品をソ連市場から駆逐するようなことは避ける必要はあろう。

(iii) 公的資金協力の役割

東欧諸国に対する民間直接投資の拡大は、極めて重要であるが、基本的にはこれは民間における判断による。政府としては、投資保護協定を締結するためにポーランド、ハンガリー、チェッコ・スロヴァキアと交渉を行うなど、投資の拡大に資する環境の整備という政府が行うべき分野については努力を行ってきているところであるが、東欧諸国に対する民間直接投資が大規模に進む徴候は現在のところ現われていない。また、東欧諸国の累積債務の増大に伴い民間銀行の融資も縮小傾向にある。

このため、東欧諸国の資燻vを手当する上で公的資金の役割は非常に重要になっている。これに関連し、ポーランドに対して例外的に認められた公的債務の削減は、新規の資金援助の供与を困難にするものであるので、他の東欧諸国が公的債務の削減を要請しないことを明らかにしていることは歓迎すべきことである。このような公的資金の供与は、マクロ経済を安定化させるためや、著しく遅れている運輸、通信等を整備したり、環境を保全したりするために必要である。さらに貿易や投資を拡大するため、債務問題を抱える国にとっては公的な輸出信用や保険の供与も重要となっている。日本としては、この分野で既に相当の協力を行っているが、引き続きできる限りの協力を続けていくことが重要である。

3. ユーゴースラヴィアの民族問題

ユーゴースラヴィアにおいては民族間や共和国間の対立が危機的な状況にある。同国においては90年4月から12月までの間に6つのすべての共和国で自由選挙が行われた結果、このうち4つの共和国(スロヴェニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴヴイナ、マケドニア)で民族主義的色彩の濃い政権が成立し、2つの共和国(セルビア、モンテネグロ)では旧共産党系の政党が勝利した。また、この両共和国の政権も次第に民族色を強めていった。ユーゴースラヴィア国内では経済的先進地域であるスロヴェニア及びクロアチアは、こうして独自に改革を進めるとともに、経済的後進地域である他の共和国の制約から脱するためにも各共和国の主権を強調し、連邦制の維持と強化を主張する旧共産党政権のセルビア及びモンテネグロとの対立を深めていった。この対立を解決し将来のユーゴースラヴィアの国家体制を決めるため、91年初頭よりユーゴー・サミットと呼ばれる6共和国元首の対話が断続的に行われてきたが、具体案を見出せないため、6月25日にスロヴェニアとクロアチアの両共和国が連邦からの独立を一方的に宣言するに至った。

スロヴェニアにおいては、この宣言の発出直後、連邦軍とスロヴェニア地域防衛軍との間で武力衝突が起きたが、ECの調停努力により、7月8日に連邦政府とスロヴェニアの間で停戦合意が成立し、連邦は連邦軍のスロヴェニアからの引揚げを決定した。武力衝突の発生後スロヴェニアは完全独立を目指す姿勢を明確にしており、今後同共和国の独立の動きは加速しよう。

他方、クロアチアは、スロヴェニアとは異なり、多数のセルビア系住民を抱えておりA事態は複雑である。90年夏以来、クロアチアの独立の動きに反発するセルビア系住民とクロアチア当局の間で武力衝突が続発していたが、91年6月のクロアチアの独立宣言後、武力衝突が激化し、両者の緩衝として介入した連邦軍がクロアチア軍と直接交戦する事態にまで発展している。8月に入って停戦合意がいったんは成立したものの、停戦合意が遵守されないなど、引き続き情勢は緊迫している。また、クロアチアをめぐる民族間の武力衝突が拡大する場合、衝突はクロアチア人、セルビア人などの多民族で構成されるボスニア・ヘルツェゴヴイナや、アルバニア人とセルビア人が対立を続けているコソヴォ自治州に波及する恐れもある。

ユーゴースラヴィア問題は、CSCE関係文書で尊重がうたわれている民族自決の原則と領土保全(すなわちユーゴースラヴィアの一体性の維持)の原則の両者をいかに調和させるかという困難な問題を提示しており、国内の当事者のみならず、ECを始めとする欧州諸国にとっては、新しい欧州秩序を構築していく上での試金石となっている。このため、スロヴェニア、クロアチア両共和国が独立宣言を発出して以降、武力衝突に際して、欧州諸国は「ユーゴースラヴィアの諸民族の将来を決定するのは同諸民族自身である」との原則に立ちつつ、ECによる調停、CSCEの枠組みの中でのEC停戦監視団の派遣など、ユーゴースラヴィア自身による問題の平和的な解決を支援する努力を行っている。日本としても、ユーゴースラヴィア国内の関係当事者に対して民主的、平和的な問題解決を呼び掛けるとともに、サミット等の場でEC等欧州諸国の努力に対し支持を表明している。

1. 英 国

サッチャー首相は、79年以降の長期にわたり政権を担当してきたが、89年以来の経済の低迷及び90年の人頭税導入をめぐる国内の不満の高まりを背景に、世論調査では保守党の支持率が労働党のそれを下回る状況が続いた。このため、保守党内部に次期総選挙をサッチャー首相の下で戦えるのかという疑問が呈されるようになり、90年11月に行われた保守党の党首選挙ではサッチャー首相は第1回投票で当選確定票数が得られなかったことから辞任に追い込まれた。その結果誕生したメイジャー新政権は基本的には前政権の政策を継承するとしつつも、91年3月には、人頭税を2年後に廃止することを発表し、また、外交政策でもEC統合問題に協調的なアプローチで臨むなど、徐々に独自色を打ち出しつつある。次回の総選挙は92年6月までに実施することとなっており、これが英国内政の最大の焦点である。

対外政策の面では湾岸危機やソ連情勢等、国際情勢が激動する中で、米国との緊密な連携の下、主要国の政策協調に大きな役割を果たした。特にメイジャー首相は、91年7月に開催されたロンドン・サミットのホスト役を務め、また、ソ連政変後いち早く訪米、訪ソを行うなど外交面での活躍が目立っている。

第3次サッチャー政権下(87~90年)で日本の対英投資が一貫して拡大したこと、及び酒税問題、東京証券所会員権問題等の二国間の諸懸案が順次解決したことを踏まえ、日英関係は大いに発展し、広く国際問題に対処する上で、相互に協議し、協力していくという新しい局面を迎えるに至った。90年9月のハード外相の訪日による日英外相協議に際しては、両国の友好関係を具体化するという観点から、東欧支援及び環境問題に関する協力につき合意したほか、湾岸情勢及びウルグァイ・ラウンドにつき共同新聞発表を行った。91年7月のロンドンにおける日英首脳会談においては、両国関係の一層の発展につき合意した。

今後EC統合の進展に連れ世界における欧州の発言力が大きくなっていくことが予想されるが、その中で英国は、日本との関係の強化に極めて熱心であり、また、米国との間で緊密な関係を保持している。このような英国との関係を一層強固なものとしていくことは、日本の外交にとり極めて重要である。

2. ド イ ツ

ドイツでは、90年10月3日に戦後の民族的悲願であった統一が実現した後、12月に統一後初の連邦議会(下院)選挙が行われ、政府連立与党(CDU・CSU及びFDP)は統一達成の実績に支えられて安定多数を確保して連立を継続し、第4次コール内閣を組閣した。コール首相及びゲンシャー外相の下で統一を達成したドイツは、欧州及び国際社会に対し積極的な貢献を行うという姿勢を一層鮮明にしつつある。他方、旧東ドイツ地域の経済再建が容易ではないことが次第に明らかとなり、また、湾岸危機の際の多国籍軍等に対する資金協力のために財政支出が増大したこともあって、90年の総選挙の際の公約に反しても増税を実施せざるを得なくなるという問題が生じた。さらに湾岸危機に関連して、連邦国防軍のNATO域外への派遣を可能にするための基本法改正問題、対ソ支援問題等、外交面でも多くの課題を抱えている。

統一後のドイツは国際社会における同国に対する期待とその責任を自覚しつつ、国際問題に対する積極的な取組と貢献を一段と強化しているが、日本も同様の問題意識を持って諸般の政策の実現に努力している。このような日独両国間の協力の強化は今日、極めて重要である。このような観点から日本はドイツとの政治対話を重視し、最近では湾岸危機や対ソ政策に関し、首脳レベルや外相レベルでの協議を緊密化している。

3. フ ラ ン ス

90年末までは国民の高い支持率を得ていたロカール内閣は91年に入ると、経済面では経済成長の鈍化や失業率の増大、内政面では88年の大統領選挙戦の際のミッテラン大統領の選挙資金をめぐる疑惑事件、レユニオン島での暴動等の諸困難に直面して、これに代わって5月にクレッソン内閣が誕生した。

クレッソン内閣は92年末のEC市場統合を控え、強いフランス経済の建設を目標として誕生した。日本との関連では同首相は対日強硬派として知られていることもあり、今後の動向が注目される。

フランスは、欧州統合を積極的に推進し、90年11月にはCSCEパリ首脳会議を開催するなど、欧州において中心的な役割を果たしており、このようなフランスとの間で政治対話を強化することは日欧関係の強化にとっても不可欠である。90年のロカール首相の訪日以来、日仏間の要人の交流は活発化し、91年4月のニュー・ジーランドにおけるロカール首相と中山外務大臣の会談、91年6月のパリにおける日仏外相会談を始め、様々のレベルで協議も緊密化している。今後はクレッソン内閣の下においても、このような好ましい方向に向けて日仏関係が更に進展し、政治対話が強化されていくことが期待される。

4. イ タ リ ア

89年7月に成立した第6次アンドレオッティ内閣では、90年半ば頃より連立与党間の結束にかげりが生じ、91年3月に政治制度改革問題(大統領の直接選挙制度の導入等)をめぐる与党間の対立を直接の契機として内閣は総辞職した。これを受け首班候補に改めて指名されたアンドレオッティ氏が4月に内閣を組閣した。政治制度改革は内政上の最大の問題として今後とも朝野で議論される見込みである。なお、西欧で最大の勢力を誇るイタリア共産党は91年2月に「左翼民主党」と改名し、発展解消した。

EC市場統合を控え、国内総生産(GDP)比で10%超と高水準にある財政赤字の削減とインフレ克服が経済政策の最大の課題であり、現内閣は前内閣と同様、これらに積極的に取り組む姿勢を明らかにしている。

90年後半にはEC議長国としてEC統合推進に精力的に取り組んだほか、湾岸危機に際しても積極的に対応するなど、国際場裡におけるイタリアの地位の昂揚に腐心した。

イタリアと日本は伝統的に良好な関係にあるが、特に最近、政府首脳が日本を同じサミット参加国として不可欠のパートナーと認識し、日本との関係強化の必要性を強調している。91年5月にはデミケリス外相が訪日し、日伊外相協議が行われ、同年7月にはロンドンにて日伊首脳協議が行われた。