第4節 国際社会と日本

1. 日本社会の国際化

日本が今日の繁栄を維持しつつ世界の平和と繁栄に貢献していくためには、まず日本社会白身が国際社会と調和のとれた存在になっていくことが不可欠である。このためには、諸外国の日本に対する見解や期待にも配慮しつつ、日本人自身の意識や、日本の社会の制度を外に対してより開かれたものとしていくこと、すなわち国際化を一層推進していくことが必要である。

意識面では、日本の固有の伝統や文化を客観的にとらえ、日本人のものの考え方が排他的、独善的にならないようにするためにも、異質な文化や価値観に対して寛容な精神を持つこと、さらには今日国際社会が直面している地球環境の破壊、貧困、麻薬、人種差別といった問題を自己の問題としてとらえ、これに対する理解と関心を深めることが国民に求められている。このような面での日本国民一人一人の考え方や行動が今日国際社会の中で問われているといっても過言ではない。特に、将来社会の担い手となる青少年に対してこの点について啓発を行っていくことは重要な課題である。

また、国内の社会の制度や慣行を国際社会の中で調和のとれたものとしていく必要がある。特に、「豊かな生活」を希求する国民一人一人の立場から見ても閉鎖的または不透明と考えられる制度や慣行については、これを自ら進んで広く外に対して開かれたものとし、もって国際社会の中で普遍性を持ったものにしていくことが重要である。

このように、日本社会を国際社会に開かれたものとすることは、諸外国からの圧力を受けて受動的に行うものではなく、今日の日本の安定と繁栄を維持していく上で自ら進んで自主的に行うべきものである。

以上のような各分野での国際化を推進するために、政府は、自治体や民間団体からの国際化、国際交流に関する相談に応じる「国際化相談センター」を外務省内に設置しているほか、「一日外務省」、「ミニ外務省」、「国際フォーラム」、「国際化相談キャラバン」、「国際化シンポジウム」等、各種の事業を全国各地で積極的に実施し、地域レベルでの国際化の動きを積極的に支援している。

2. 世論と外交

日本がその国力に応じた国際社会における責任を分担し、国際社会の平和と安定に積極的に貢献していくに当たっては、国際貢献に対する国民の理解と支持が不可欠である。

もちろん国民の国際問題一般に対する関心は近年相当高まってきており、また、湾岸危機を契機に行われた各種議論を通じて、国民の間には、日本は国際社会に対して資金や物資の面だけではなく人の面でも貢献していくことが必要であるとの認識がかなり広まったことも事実である。

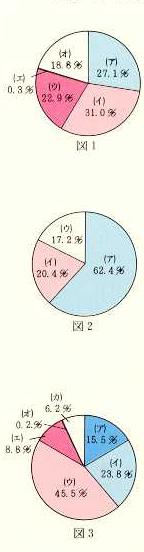

90年10月に政府が実施した「外交に関する世論調査」では、経済大国である日本が国際の平和と安全の維持の分野でその地位に相応の責務を果たしていないとの批判にどう対応すべきかとの問いに対して、要員を派遣するべきであるという回答が半数を超え、他方、今までどおりの資金面や物資面での国際社会への貢献で十分であるという回答は3割に満たなかった。また、国連を通じた協力に重点を置くべきであるという回答が6割を超え、そのうち紛争地域であっても要員を派遣するべきであるという回答が半数を超えた。その後湾岸危機の推移とともに行われた各種の世論調査を見ても、湾岸危機の結果、日本が国際社会の主要な一

国際の平和と安全の維持のための協力に関する世論

| [質問] | 日本は経済大国となった今、国際平和と安全の維持の分野で分相応の責務を果たしていないとの批判があるが、この批判についてどう対処すべきだと考えるか。 |

| [回答] | (図1参照) |

| (ア) | 批判など気にせず、今までどおりの国際社会への貢献で十分。 |

| (イ) | 資金面での貢献に加え、国際協力のために要員を派遣すべきであるが、現行法制上困難な問題については今のままでよい。 |

| (ウ) | 国際批判はもっともであり、日本は、現行法制の改正が必要な場合にはその改正を行ってでも、今まで以上に資金面、要員派遣面で国際協力を推進すべきだ。 |

| (エ) | その他。 |

| (オ) | わからない。 |

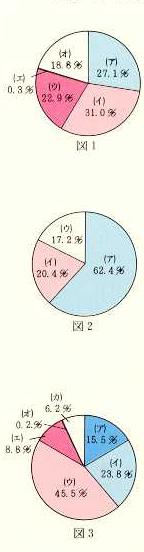

| [質問] | 日本が国際協力の一環として、国際平和と安全の維持のための協力を積極的に推進していく上で国連との関係をどのように考えるか。 |

| [回答] | (図2参照) |

| (ア) | 国連を通じた協力に重点を置いて行っていくべきだ。 |

| (イ) | 国連の枠にとらわれず、独自の国際的貢献をすべきだ。 |

| (ウ) | わからない。 |

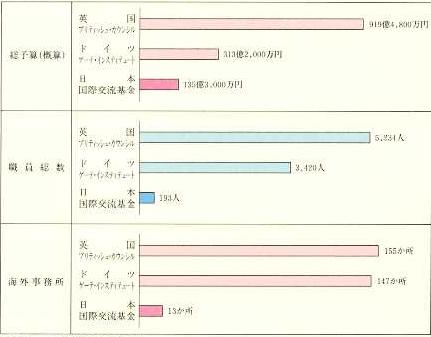

| [質問] | (上の質問で回答(ア)を選択した者に対して) |

| 国連を通じて協力を行う場合、日本として、どの程度まで国連活動に参加・協力をすべきだと考えるか。 | |

| [回答] | (図3参照) |

| (ア) | 資金面での協力だけで十分である。 |

| (イ) | 資金面に加え、選挙監視等の要員派遣面でも協力を行うべきであるが、紛争地域には非軍事的・軍事的分野の別を問わず、危険だから要員を派遣すべきではない。 |

| (ウ) | 資金面に加え、要員派遣面でもより積極的に参加すべきであり、そのためには、紛争地域にも医療、運輸、通信等の非軍事的分野で協力すべきである。 |

| (エ) | 国連の活動であれば、たとえ紛争地域であろうとも、非軍事的・軍事的分野の別を問わず、日本人を積極的に派遣して協力すべきだ。 |

| (オ) | その他。 |

| (力) | わからない。 |

(出所) 総理府「外交に関する世論調査」(90年10月)

員として平和と繁栄の維持に積極的に寄与すべきであるという認識が国民の間に一層高まったと言える。

他方、諸外国においては、今日国際社会で主要な地位を占めるに至った日本に一層の国際責任を分担してもらいたいという期待が急速に強まっており、日本が国際社会において果たすべき役割についての国民の認識に一層具体的な方向付けを与え、日本の積極的な外交の基盤を強化することがますます必要となっている。

このような観点から政府は国民に対し、外交問題について、わかりやすく、必要かつ正確な情報を時機をとらえて提供するよう努力しており、外交に関するオピニオン誌「外交フォーラム」や外交問題に関する各種パンフレット等の刊行物の作成及び配布、年間700回程度の講演の実施等を行っている。

3. 日本に対する諸外国の理解と国内世論

日本の国際的影響力の増大により、国際社会において日本が果たすべき役割について諸外国の期待が高まっている反面、日本に対して批判的な発言や論調も増加しつつある。湾岸危機の際に、米国の議会や一部の報道機関には日本の貢献は中身が不十分であり、決定も遅いという厳しい批判も見られたが、これは日本に対する期待の大きさとその裏返しとしての批判の高まりを象徴的に示している。また、米国を始めとする一部の先進国には、日本との間の経済摩擦を背景に、日本の巨大な経済力や進んだ技術力に対する潜在的な脅威感が根強く存在している。

このような期待と批判の高まりに対応し、一部にある日本に対する不信感を解消しつつ、日本にとって好ましい国際環境を醸成していくためには、まず、日本が経済力や技術力等を活かして世界の平和と繁栄のために一層の貢献を行うとともに、個々の政策内容やその基礎にある日本の外交政策の基本的な考え方を国際社会に明確にかつ時機をとらえて示すことが必要となっている。

このため政府は、日本の政策の内容とその背景にある考え方について諸外国における理解を深めるために、政策に関する情報を迅速かつ豊富に提供するための体制の整備に努力している。在外公館等においてオンライン・システムを駆使して政策情報を諸外国の政府や報道機関に提供しているのも、このような努力の一環である。

しかしながら、高度に発達した報道機関の情報伝達網を通じて日本国内の議論が瞬時に世界中に伝わるようになった今日政府からの公式な情報のみによって、国全体としての日本のイメージが形成される訳ではない。世界の平和と繁栄に貢献していくという日本政府の対外的な発言は、世界への貢献のあり方についての国内での真剣な議論とそれに基づく自覚に裏打ちされていなければ、まして外国において十分な理解を得ることはできない。この意味で、日本に対する諸外国の理解を促進する上でも国内の世論が持つ重要性はますます大きくなってきている。

1. 基 本 認 識

諸国間の相互依存関係が拡大しつつある今日の国際社会において、日本は重要な地位を占めるに至っており、諸外国における対日関心も高まりを見せている。しかし、日本や日本人に対する理解は十分とは言い難い。また、外国や外国人との接触の機会が急速に増大する中で、日本の社会が世界に開かれたものとなるためには、国民一人一人が異なる文化に対する寛容な心を持ち、理解を深めることが必要である。国際文化交流が相互理解と信頼の増進のために果たすべき役割はますます重要になっている。

また、ややもすれば、経済的側面に偏りがちな日本のイメージをより均衡のとれたものにするためには、文化協力の分野において日本の国際貢献を一層拡大していくことが重要である。このため、日本は、開発途上国に対して民族固有の文化の振興に対する支援、人類全体の財産である文化遺産の保存のための協力、開発途上国の文化と教育の発展のための協力などを行っている。さらに、アジアの社会主義諸国や東欧諸国等の改革や開放政策を支援するため、これら諸国における現代の日本に関する研究の振興に対する協力やこのような諸国からの青年招聘、留学生の受入等の事業も行っている。

こうした日本の国際文化交流の強化は「国際協力構想」の3本柱の一つであり、その具体的指針は、89年5月の国際文化交流に関する懇談会(平岩外四座長)報告を受けて、同年9月に策定した「国際文化交流行動計画」に基づくものである。

2. 国際文化交流を強化するための主要施策

(1) 国際交流基金日米センターの開設

日米関係を一層緊密なものとし、日本が米国と協調して世界に貢献していくことを目指して、91年4月、国際交流基金日米センターが国際交流基金の中に開設された。

この日米センターは、90年6月、政府特使として米国へ派遣された安倍元外務大臣が日米親善交流基金を創設する意図を表明し、これに対しブッシュ米国大統領からも直ちに賛意が表明されたこと、また、同年7月に海部総理大臣がアトランタにおいて日米首脳会談後に行った演説で日米間の相互理解を改善するために意識的な努力を優先的に行うことを提唱したことを背景として開設された。

日米センターは、日米両国が国際的責任を分かち合って世界に貢献し、世界的視野に基づく協力を推進するため、両国の各界各層における対話と交流を促進することを主目的とし、グローバル・パートナーシップを推進するための知的交流を促進する事業と地域レベルや草の根レベルにおける相互理解を推進する事業を行うこととしており、その経費は、国際交流基金に出費された500億円の運用益によって賄われている。

(2) 対日関心に対する積極的な対応と双方向の文化交流

日本に対する関心は、海外における日本語学習熱の急激な高まりや、日本研究の活発化等に見られるとおり著しいものがあり、政府としてもこれに積極的に対応している。

具体的には、近年の日本語熱の高まりに対して、日本語教育の専門家の派遣、海外の日本語教師の日本での研修、教材の寄贈等の協力を行っている。また、91年度には新たにロス・アンジェルスに海外日本語センターを設置することとした。

日本研究については、人文科学分野のみならず、近年は、経済を始めとする現代日本を対象とした社会科学分野も研究の対象となるなど、関心の対象や研究目的が多様化している。政府は、これらに対して客員教授及び講師の派遣、奨学金の供与、図書の寄贈等、各種協力を行っている。91年度には、従来北米、中南米及びアジアの8つの機関に対して行っていた国際交流基金の日本研究拠点機関助成プログラムを、ソ連科学アカデミー及び上海復旦大学に対しても行うこととした。

また、日本文化を紹介するための各種の文化行事を実施したほか、世界各地で企画されている日本文化を紹介する各種の行事を積極的に支援している。90年度にはフランクフルト、モスクワ及びクアラルンプール、91年度にはウランバートル等において、日本の文化と社会を総合的に紹介する各種の文化行事(図書展、映画祭、写真展、演劇祭等)を実施し、あるいは参加協力を行ったのを始め、比較的小規模で多岐の分野にわたる在外公館による文化事業、さらに、国際交流基金による各種の公演、展示、視聴覚事業等を行った。

パリの日仏文化会館については、90年度には、同会館の建築デザイン

| マレイシアのスアサナ舞踏団の東京公演 (国際交流基金アセアン分化センター提供) |

を決定するための日仏設計競技で選ばれた案に基づき実施設計が行われた。

他方、文化交流は双方向で行われることも重要であるとの考え方に立ち、世界各国の文化を日本に紹介することにも努めた。90年度には東京国際演劇祭などの外国文化を紹介する行事を実施した。また、90年1月に東京に開設した国際交流基金アセアン文化センターでは、美術展、舞台芸術家専門家会議、漫画家展等を東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国から関係者を招聘して開催し、ASEAN諸国の文化を日本に紹介した。

(3) 人 物 交 流

入物交流は、各国との相互理解を増進する上で最も有効な手段の一つである。政府は、諸外国の各層の対日理解度を勘案しながら最も効果的な交流のあり方を検討し、人物交流計画を進めていくこととしている。

具体的な人物交流事業としては、青年招聘計画、JETプログラム(注)、留学生の交流、オピニオン・リーダーの招聘、報道関係者の招聘、国際交流基金の人物交流等の事業を実施している。

日本における外国人留学生の在籍者数は、4万1,347人(90年5月現在)で、この10年間で7倍近い増加を示している。しかし、この数は、依然他の主要先進国と比較した場合、なお低い水準にある。これは、日本語が日本以外で使われていないこと等、歴史的、文化的背景にもよるものであるが、日本が世界に占める経済的比重に相応した魅力ある文化国家となり、数多くの留学生を自然に引きつける国となることこそ、長期的な国の安全と繁栄の基盤となるものである。このような日本への留学生の増加は、日本と各国との間の相互理解と相互信頼の増進に極めて有意義である。また、留学生は、帰国後においても、日本の良き理解者として日本との架け橋となることが期待される。したがって、留学生が、日本社会に受入れられ、留学の目的を達成するのにふさわしい最低限の生活が確保されるよう、留学中の宿舎の問題等の受入れ体制、医療面を含む生活環境、学習環境の一層の充実及び留学生の受入れに対する国民一般の理解がますます必要となってきている。また、諸外国に対する留学情報の提供、国費留学生の募集及び選考、そして帰国後の便宜の供与を充実することも重要となっている。

91年にはJETプログラムにより、8か国から2,874名の青年を招致した。これらの外国青年は、日本の外国語教育の拡充、地域レベルの国際交流の進展及び日本と諸外国との相互理解の増進に寄与している。この計画を終えて帰国した元参加者は既に3,000名を超えているが、これらの人々が様々な形で日本と当該国との友好親善を促進する上で活躍することが期待されており、これを支援していくことも政府にとっての重要な課題となってきている。

3. 国際文化協力の推進

世界各地の文化遺跡や文化財は、人類共通の貴重な財産であるが、その中には十分な保存や修復が行われないまま失われてしまう危機に直面しているものも少なくない。また、各地方、各民族には多様な芸能、工芸技術、スポーツなど、独自の伝統文化が伝えられてきているが、経済発展や社会の急速な変化に伴って、その継承が困難になっているものも見られる。これらの文化遺産は、一度失われてしまえば再び取り戻すことのできないものであり、こうした貴重な有形、無形の伝統や文化遺産を守り、次の世代に伝えていくことが必要である。日本は、自国の経験を踏まえ、また、文化の面でも積極的に国際社会に貢献していくとの立場から、世界の文化のために次のような協力を行っている。

(1) ユネスコ文化遺跡保存日本信託基金

政府は、従来から、国連教育科学文化機関(UNESCO)による文化遺跡を救済するための国際キャンペーンに協力してきたが、89年度には同機関に「文化遺跡保存日本信託基金」を創設した。この基金に対し90年度までに計500万ドルを拠出し、アンコール遺跡(カンボディア)、モヘンジョダロ遺跡(パキスタン)、バゲラート遺跡(バングラデシュ)等の保存修復計画に対する協力を行ってきている。91年度も引き続き300万ドルを拠出する予定である。

(2) 文化無償協力

政府は1975年度以来、開発途上国の文化や教育の振興を支援するため、文化無償協力を実施しており、90年度は、インドのサンギート・ナタク・アカデミーに対する視聴覚機材の供与など60件の協力を実施した。今後も、過去の経験と開発途上国のニーズを踏まえ、この制度を更に充実させていく必要がある。

(3) 開発途上国の伝統スポーツの保存と振興

政府は、一般的なスポーツに関する国際交流の推進のほか、開発途上国の伝統スポーツの保存と振興に対する協力も行っている。この一環として、91年3月には、アジア5か国(中国、モンゴル、タイ、インドネシア、マレイシア)から伝統武術団を招聘するとともに、この時期に合わせて先進4か国からスポーツの文化的側面に関心を有する有識者を招聘し、意見交換を行った。

(4) アジアの無形文化財の調査

アジアの伝統芸能、伝統工芸等の無形文化財の現状を調査し、その保存に協力するため、政府は91年度中にタイ、インドネシア、ヴィエトナム及びミャンマーに調査団を派遣することを検討している。

(5) 文化遺産の保存に関する専門家の派遣と招聘

世界の文化遺産の保存に人材面で協力するため、90年度より国際交流基金事業として文化遺産の保存に関する専門家の派遣と招聘を始した。90年度は、アジア諸国へ合計5名の専門家を派遣し、アジア諸国、豪州及び米国より合計10名の若手専門家を研修のため招聘した。

(6) 文化を支える人づくりに対する協力

開発途上国の文化関係(文化施設の運営や企画等)の人材育成に協力するため、政府は90年度より国際交流基金事業として文化を支える人づくりに対する協力を開始した。90年度は、アジア諸国及び中南米諸国へ合計11名の技術者を派遣し、インド及びナイジェリアより各1名を招聘した。

(7) 第三国間の文化交流に対する支援

政府は90年度より国際交流基金事業として開発途上国間の文化交流を支援する第三国間文化交流を開始した。90年度は、インドネシアにおけるアセアン建築遺産会議、フィリピンにおけるアセアン漫画家展等に対する協力を実施した。

(8) 改革・開放政策に対する支援

アジアの社会主義諸国や東欧諸国は、近年、経済改革や開放政策を進める路線に転換したことに伴い、日本に対する関心と期待をますます高めてきている。日本は、これらの諸国から有為の青年や留学生を受け入れることなどにより、これらの諸国の改革・開放政策の推進に役立つ人材の育成に協力している。また、これらの諸国は現代の日本に関する研究を通じて日本経済の発展過程や政策形成過程等についての理解を深め、改革や開放政策の推進に役立てることができる。政府としてもこのような観点から、これらの諸国における現代日本に関する研究の振興に対して協力を行っている。

4. 実施体制の拡充と強化

日本は、諸外国との文化交流を一層促進するため、25か国と文化協定、7か国と文化取極を締結している。90年8月から91年7月までの間に、これらの協定または取極に基づき、フランス、ソ連、ドイツ、豪州、カナダ、スペインの6か国と文化協議または文化混合委員会を開催したほか、第15回日米文化教育交流会議(カルコン)を開催し、今後の文化交流の進め方について各国と協議を行った。

政府は、国際文化交流を実施する中核的機関として1972年に設立した国際交流基金を通じ、前述した各種の国際文化交流と文化協力を幅広く行っている。国際交流基金の規模は、海外の主要な同種の機関との比較では、依然として大きな開きがあり、今後とも、「国際文化交流行動計画」に沿って予算の拡充、事業内容の充実、人材の育成などに一層努めていく必要がある。

国際文化交流に対する関心は、近年、日本の民間においても大きく高まっている。こうした関心の高まりに応えるため、政府は国際交流を主たる目的とする公益法人のうち一定の要件を満たすものに対する寄付金

英国及びドイツの文化交流機関と国際交流基金の規模比較(90年度)

| (出所)国際交流基金資料 |

について、税制上の優遇措置(いわゆる国際交流減税)も設け、民間レベルでの国際文化交流の一層の促進を図っている。

5. 冬季五輪の長野招致に対する協力

98年冬季五輪の開催地は、91年6月、英国バーミンガムで開催された国際オリンピック委員会(IOC)総会において長野市に決定された。この大会の長野市への招致について政府は、89年6月の閣議了解、90年6月の衆・参両院での国会決議を踏まえ、在外公館を通じて各国のIOC関係者に対する支持要請、各種の情報収集、関係者に対する便宜供与等を行い、その実現のために積極的に側面協力を行った。

1. 日本人の海外渡航の急増と国際化

90年の海外渡航者数は、1,000万人の大台を突破した。海外渡航者数が100万人を超えたのが1971年であり、500万人を超えたのが86年であることから見れば、この数年間で急激な伸びを示していると言える。これに伴い、発給された一般旅券も1972年に100万件、83年に200万件、87年に300万件、89年に400万件を超え急増している。また、3か月以上海外に滞在する長期滞在者数も40万人に迫っており、人の国際移動は新時代に入ったと言っても過言ではない。

このような海外渡航者の増加等に見られる日本人の海外進出の急増は、日本人一人一人の外部世界との接触を飛躍的に拡大させ、日本人の国際社会に関する意識を高めていく上で大きく寄与していると言えよう。政府としても、国民の海外進出に伴い急増する行政サービスの需要に応え、海外渡航や海外での活動をできる限り円滑に行うことができるよう努力を続けている。その一環として、89年4月に旅券法を改正し、申請時の出頭免除、一部提出書類の省略など、旅券取得手続の簡略化を図ってきている。他方、海外で日本人旅行者や日本企業の行動が批判を受け、日本のイメージに悪影響を及ぼす例も多くなっている。渡航先の現地社会は様々の点で日本社会と異なっているため、本人にその意識がなくても、日本人の行動が現地社会の価値観や習慣と相容れなかったり、これらを無視しているように受け止められたりすることから現地社会との摩擦が生じる場合がある。このようなことを避けるため、海外に赴く国民一人一人が、渡航先の価値観や習慣を理解するよう意識的に努力することが期待される。

2. 国民の海外渡航に伴う問題

(1) 日本人の安全確保に関する問題

日本人の海外進出は増加の一途をたどっており、地域的にも世界の隅々にまで日本人がいるという状況の中で、日本人が地域紛争、内乱、クーデター等の緊急事態に巻き込まれる危険性はますます増大している。また、日本の国力の増大に伴い、紛争等の国際問題に関して日本が自国の立場を明確にすることが国際的な責任となっており、国際社会が日本の対応を重大な関心をもって注視するといった場面も増大している。日本の国力が増大し、日本が国際問題に関して明確な立場をとるようになれば、それだけ紛争の当事者の一方から日本が批判や攻撃を受けやすくなる可能性があることは覚悟しなければならない。このような中で、日本人がテロリズムの標的とされる事例も出てきている。

また、湾岸危機を通じて、邦人保護に関する支援体制の一層の拡充が急務であることが浮き彫りになった。政府としては、国民に対する情報の提供、連絡に不可欠な通信体制を始めとする在外公館の施設や設備の整備、人員の強化などの努力を行っているところである。

(2) 現地社会との融和

近年、日本人学校や日本企業の進出が現地社会の反対を受けたり、日本人旅行者の海外における行儀の悪さが国内のみならず、現地の報道において大きく取り上げられる事例が増えてきている。

このような海外における日本人と現地社会の様々な摩擦を解消するには、渡航先の価値観、習慣の理解といった個人の意識面での改革が必要となるが、海外で活躍する日本企業や日本人は、さらに現地社会において良き企業市民や良き隣人として受け入れられる存在となるように、地域社会における慈善活動に対する寄付などに加え、ボランティア活動やPTA活動を始めとする各種の地域活動に積極的に参加し、地元の人々と共に汗を流す努力を行っていくことが重要であろう。この一環として、近年、日本人学校などの在外教育施設では、校舎借用校の現地校教師を日本に招待したり、日本語講座、日本語図書館を現地校に開設するなどして、現地社会との交流に努めている。このような活動をさらに拡充していく必要があろう。

政府はこのような取組を支援するため、世界各地で広報文化会議を開催しているほか、東京で海外コミュニケーションに関する合同会議を開催している。

日本の国力の伸長、経済活動の国際化、日本に対する諸外国の関心の高まり等を背景として、日本に長期滞在する外国人は増加しており、90年度末現在の外国人登録者数は107万5,317人(前年比9.2%増)となっている。他方、観光目的等の短期滞在者は90年度で約270万人(新規の外国人入国者総数は約290万人で前年比19.2%増)に達している。これら日本に滞在している外国人は、外国人であるがゆえに、教育、医療、住宅等様々な問題に直面しており、日本の国際化を図る観点からも、外国人の立場に立ったきめ細かな対策をとる必要に迫られている。

他方、出入国管理及び難民認定法(入管法)に違反して就労し、滞在を続け、いわゆる不法就労者となる外国人の数も急増しており、その数は、現在少なくとも10万人以上になるものと推定される。このように不法就労者が急増している原因としては、労働者送出国と日本との極端な賃金格差、国内の特定の地域及び業界における深刻な人手不足、不十分な国内管理体制等が挙げられる。

これら不法就労者は悪質な斡旋業者の搾取を受けたり、劣悪な労働条件下で働かされたり、社会保障制度上の保護も事実上受けられない状況に置かれたり、緊急の治療が必要な場合であっても不法就労者であるために病院をたらい回しにされたりするなどの事態も生じている。

このような人道上看過できない状況が続けば、アジアを中心とするこれらの外国人の出身国において日本に対する不満が高まり、国際社会において日本に対する批判が出てくることが懸念される。また、これらの外国人は抜き難い反日感情を持って帰国するであろうし、日本人にもこれらの弱い立場にある外国人に対する不当な優越意識が芽生える危険性もある。このようなことは、アジア諸国等の諸外国との友好関係の促進や日本の国際化にとって悪影響を及ぼすものと懸念される。

したがって、入管法違反を理由に人権上好ましくない状況に不法就労者を放置しておくことは外交政策上問題がある。不法就労者に対して就労の不法性を追及することとは切り離した形で、現実に国内に存在するこれら外国人の人権保護に係る具体的対応策(社会保障制度上の保護の確保等)を早急に検討する必要がある。

90年6月の入管法の改正に伴い、日系人に対しては、親族訪問の目的による入国の場合に特定査証を付与することとなったが、この特定査証は滞日中の活動に制限を付していないこともあり、6月以降、南米諸国の日系人の出稼ぎ労働者が急増し、現在15万人以上が就労しているものと見られる。これに伴い、就労上の問題(全体から見れば件数としては少ないが、悪質な斡旋業者による搾取も散見される)や生活上の問題(子弟教育、福祉等)も生じてきている。このため、政府としては就労を適正化するための制度作りを検討しているところである。

| (注) | Japan Exchange and teaching Programmeの略。外国の大学卒業者を日本に招き、全国で語学指導等を行ってもらう事業。 |