第3節 人類共通の課題への対応

1. 背 景

人類の経済活動が非常に活況化するのに伴い、それが地球の温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨、熱帯林の減少、砂漠化などに見られるように、人類の生存基盤である地球環境に深刻な影響を及ぼすようになっている。しかも、各国の経済活動が国境を越えて展開され、国際社会における相互依存が深まっている状況の中で、このような地球環境問題を一国の努力のみによって解決していくことは不可能である。また、地球環境問題の影響は時間をかけて徐々に深刻化するため、被害が明確に認識されるようになってから対策をとったのでは手遅れである。これに加え、一般に地球環境を回復するためには膨大な費用と時間がかかるため、早急に適切な予防措置をとることが肝要であるが、そのためには科学的知見を充実させる必要がある。地球環境問題を解決していくためには世界各国が協力していくことが不可欠であり、先進国のみならず開発途上国もその解決のため積極的に取り組む必要があるが、そのためには、環境と経済の調和を図る「持続可能な開発」という考え方を踏まえ、開発途上国の事情に十分に配慮した方策を考える必要がある。

日本は、高い経済成長を維持しつつ、産業公害を克服してきた経験を有しており、この過程で蓄積してきた環境保全に関する知見と技術を活かして、地球環境の保全に積極的に貢献していかなければならない。

地球環境問題は、近年の主要国首脳会議(サミット)でも大きく取り上げられていることに見られるように国際政治の最重要課題の一つとなっている。現在、92年6月にブラジルで開催される国連環境開発会議(UNCED)に向けて、地球環境問題に関する様々な取組が行われており、世界の地球環境問題に対する関心は、今後更に高まることが予想される。

2. 国際的な動向

地球環境問題に関する国際的な動向のうち、主なものは次のとおりであるが、日本は、各分野における国際的な取組に積極的に参画している。

(1) 国連環境開発会議(UNCED)

国連環境開発会議(UNCED)は、1972年のストックホルム国連人間環境会議の20周年に当たる92年6月にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催される予定である。「地球サミット」とも呼ばれているとおり、世界各国から多数の元首や閣僚クラスの参加が期待され、地球環境問題に関する空前の国際会議になる見込みである。地球温暖化を防止するための気候変動に関する枠組み条約及び生物の多様性を保全するための条約の署名、及び森林の保全に関する合意文書や持続的開発の基本原則を示した地球憲章や21世紀に向けての包括的な行動計画であるアジェンダ21の採択を目指し、90年8月以降累次にわたり準備会合が開催されている。

91年7月に開催されたロンドン・サミットにおいては、地球環境問題の重要性を認識し、サミット参加国が一致してこの会議を支援する決意が示された。

(2) 地球の温暖化

地球の温暖化については、科学的に解明されていない部分は残るものの、手遅れにならないよう科学的知見の拡充を図りながら実行可能な対策を遅滞なく実施するとともに、長期的視点に立った地球規模の総合戦略に基づき、この問題の抜本的な解決を図るために必要な法的枠組みを全世界的な合意の上に形成することが重要である。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、90年8月の第4回会合において、科学的知見の評価、温暖化の影響の評価及び対応戦略をまとめた第1次報告書を発表した。

90年10月から11月にかけて、第2回世界気候会議が開催され、IPCCの報告書を受け、温室効果ガスの排出の抑制、開発途上国に対する支援、気候変動に関する枠組み条約交渉の開始等を内容とする閣僚宣言を採択した。

この第2回世界気候会議の直前の90年10月、政府は温室効果ガスの排出抑制目標を含む地球温暖化防止行動計画を策定した。このほか、日本は、温室効果ガスの排出抑制に関して、世界各国が協調して温室効果ガスの排出の抑制と削減を行うための長期構想(地球再生計画)を策定する必要性を提唱している。

92年6月のUNCEDにおける署名を目指して、91年2月、気候変動に関する枠組み条約の第1回交渉会議が開催され、6月の第2回交渉会議では、日本が作業部会の共同議長の一つに選出された。

(3) オゾン層の保護

成層圏オゾン層は、地球に降り注ぐ有害な紫外線を吸収する役割を果たしているが、これが、フロンガス等により破壊されていることが明らかになったため、オゾン層の保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書を法的枠組みとした国際的なオゾン層破壊物質の生産及び消費の規制等が行われている。

90年6月の第2回締約国会議においては、オゾン層保護に取り組む開発途上国を支援するためオゾン層保護基金の設立が合意され、この基金は91年1月に発足した。

91年6月の第3回締約国会議においては、貿易制限を目的としたオゾン層破壊物資を含む製品リストを採択するとともに、オゾン層の破壊が予想以上に進行していることにかんがみ、フロン等の規制物質の2000年までの全廃を前倒しする方向で検討を進めて行くことが決定された。

(4) 生物の多様性の保全

地球上に生息している生物種の多様性の減少が危惧されており、これを保全するための生物学的多様性保全条約を検討する会議が、90年11月、91年2月及び6~7月に開催された。この条約については、国連環境開発会議における署名を目指し、交渉が続けられているが、現在のところ、各国が保全計画を策定すること等については概ね合意があるものの、生命工学の技術移転の必要性については意見の対立がある。

(5) 熱帯林の保全

熱帯林の減少は、毎年1,700万haに達しており、この減少は加速化する一方であるため、熱帯林の保全が重要な課題となっている。熱帯林は、木材や薪炭の供給源としての経済的役割を果たす一方で、地球の温暖化をもたらす二酸化炭素の主要な吸収源であり、また、野生生物の生息地でもあるように、多様な機能を有しており、その持続的な開発と保全の調整が大きな課題となっている。

国際熱帯木材機関(ITTO)は、90年6月の第8回理事会で、2000年までに熱帯木材貿易の対象を持続的経営により生産された木材に限るという戦略目標を設定し、91年5~6月の第10回理事会では、この目標を達成するため加盟国が毎年経過報告を行う等の具体的な方策について合意したほか、事業活動を円滑にするための諸手続の改定を行った。

日本は、この目標の達成に向け(あ)貿易のモニタリング、(い)生産国での製品の多様化と付加価値の向上、(う)木材利用の合理化と効率化を内容とする「地球に優しい熱帯木材貿易三原則」に基づいて具体的措置をとりつつある。

(6)森林の保全に関する国際的合意

90年7月のヒューストン・サミットの経済宣言を契機に、UNCEDに向けて森林の保全に関する国際的合意を策定しようとする動きが活発化している。日本は、90年8月の第1回UNCED準備会合以来、森林の保全と持続的利用の推進の面で成果を挙げるとともに開発途上国にも受け入れられるようにするためには、最初から国際条約を作成するのではなく、まず基本理念からなる法的拘束力のない「世界森林憲章」を採択した上で、順次規律を強化していくとのステップ・バイ・ステップ・アプローチを提唱している。91年3月の第2回準備会合では、少なくとも法的拘束力のない原則についての声明を含めて世界的なコンセンサスを形成していくことを検討することで合意が成立しており、引き続きこの具体化に向けて作業が行われている。

3. 地球環境問題に関する日本の貢献

日本は、地球環境問題に適切に対処する開発途上国の努力を支援するため、従来より環境分野で国際協力を推進してきている。特に、「持続可能な開発」という考え方を踏まえ、開発途上国の環境問題への対処能力の向上や、熱帯林を中心とする森林の保全と研究に積極的に取り組んでいる。89年のアルシュ・サミットにおいて、日本は、環境分野における二国聞及び多数国間援助を3年間(89~91年度)で3,000億円をめどとして拡充することに努める旨を表明したが、この目標は2年間でほぼ達成された(注)。さらに、日本は91年のロンドン・サミットにおいて、先進国の経験を活かした協力、開発途上国との共同作業、開発途上国の経済発展段階に応じた協力等を基本とし、環境分野での協力を更に推進する旨表明した。

環境分野の国際協力を推進するに当たっては、国際機関を通じた協力も重要である。日本は、国連環境計画(UNEP)、国際熱帯木材機関(ITTO)、国連食糧農業機関(FAO)等の環境関連国際機関に対する支援を通じて地球環境の保全に積極的に取り組んでいる。例えば、日本は、ITTOに対し91年度分として加盟国中最大の960万ドルの任意拠出を表明した。また、91年5月に開催されたUNEP第16回管理理事会では、かねてより日本が提案していたUNEP国際環境技術センターの設置(大阪市及び滋賀県に設置の予定)が決定された。さらに、地球環境の保全に対する開発途上国の取組を支援するため、国際復興開発銀行(IBRD)、国連環境計画(UNEP)、国連開発計画(UNDP)により運営されている基金である地球環境ファシリティ (91年5月に正式に発足)に対しても日本は応分の拠出を予定している。

日本は、資金援助や技術援助を行うだけでなく、地球環境問題に関する国際会議の開催を支援する形でもこの問題に積極的に取り組んでいる。92年3月には野生生物の保護のためのワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)の締約国会議が京都で開催される予定であるほか、93年には、水鳥の生息する湿地の保護のためのラムサール条約(特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)の締約国会議も釧路で開催される予定である。こうした国際会議を国内で開催することは、環境問題に関する日本の積極姿勢を対外的に示すとともに、会議の成功のために尽力することを通じ環境分野における国際的相互理解と協力の増進に大きく寄与するものである。

1. 麻薬問題の現状

麻薬問題は人類が直面する最も深刻な問題の一つである。麻薬問題は、その生産国、消費国または中継国の各国が個別に対処しただけでは解決できない問題であり、生産国、消費国及び中継国のすべての国を含む国際社会が一丸となって取り組まなければならない問題である。

麻薬の主要生産地は、世界に広く存在している。ヘロインについては、タイ、ミャンマー ラオスの3国にまたがる「黄金の三角地帯」、及びアフガニスタン、パキスタン、イランの3国にまたがると言われる「黄金の三日月地帯」が挙げられ、これらの生産地から主に米国及び欧州に密輸されている。コカインについては、ペルー ボリヴィア、コロンビアのアンデス諸国を始めとする中南米地域で大量に生産され、これも主に米国及び欧州に密輸されているが、最近では、日本への密輸量も急増している。また、大麻は、世界で最も乱用されている麻薬であり、世界中で栽培されている。

これらの生産地では、生産削減を目的とした関係国による各種の施策や努力にもかかわらず、生産は十分削減されるに至っていない。それどころか、これらの生産国または中継国において麻薬の乱用が増大しており、問題を更に複雑なものにしている。

2. 麻薬問題に対する国際的な取組

国際的麻薬問題に対し、各国は従来より国連を中心として取り組んできた。90年2月の国連麻薬特別総会において、91年から2000年までの10年間は「国連麻薬乱用撲滅の10年」とされ、この10年は地球上から麻薬を駆逐する最後の機会であるとの覚悟に立って、世界的に麻薬の乱用を撲滅しようと積極的な取組がなされている

90年11月には、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止及び処罰について国際協力を推進することを目的とした、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(麻薬新条約)が発効した。

この条約は、資金の洗浄(マネー・ロンダリング)等の処罰、国外犯の処罰、不正な取引から生じた収益の没収と保全、没収と保全に関する共助、監視付移転(コントロールド・デリバリー)(注)の実施等について規定している。このように、同条約は、麻薬の不正取引の防止及び処罰のための国際協力を促進することを目的とする条約である。締約国は91年9月現在で48か国及び欧州経済共同体(EEC)である。

91年3月には、国連における麻薬問題対策を一層総合的かつ効果的に推進するため、既存の国連麻薬関係の3機関(国連麻薬部、国際麻薬統制委員会事務局及び国連薬物乱用統制基金)が統合され、国連薬物統制計画(UNDCP)として新たに発足した。

麻薬問題は85年のボン・サミット以来、サミットにおいても主要な議題の一つとして毎回取り上げられている。89年のアルシュ・サミットでは麻薬の不正取引により生じた資金の洗浄の防止対策、90年のヒューストン・サミットでは麻薬製造に必要な化学物質の流用の防止対策について、検討を行うことが提案されたのに引き続き、91年7月のロンドン・サミットの経済宣言においては、円滑な人的、物的移動を妨げることなく、輸送手段が麻薬の不正取引に利用されることを防止するための方策を検討することを関税協力理事会(CCC)に求め、また、アジア及び欧州地域におけるヘロイン問題について特に注意を向けた。アルシュ・サミットにおける合意により設置された資金洗浄に関する金融活動作業部会(FATF)は、金融機関が資金の洗浄のために利用されることを防止するための勧告を盛り込んだ報告書を作成し、この報告書がヒューストン・サミットにおいて支持された。さらに、ヒューストン・サミットにおける合意により設置された化学物質規制検討部会(CATF)は、エフェドリン、アセトン、無水酢酸等の化学物質が麻薬の不正な製造に流用されないよう効果的な国際監視体制を採用することを求める勧告を採択したが、ロンドン・サミットにおいて参加国はこの勧告を支持した。

また、90年6月に発足した、日本、米国、豪州、カナダ、スウェーデン及びEC諸国から成る麻薬問題に関する先進国間協議メカニズムでは、各国の麻薬関連の援助政策等について相互理解を深め、政策の協調を図ることを目的として協議を定期的に行っている。

3. 麻薬問題の解決に対する日本の貢献

日本国内においては麻薬は密造されておらず、日本における不法な麻薬の供給は、国外からの密輸によるものに限られる。したがって、麻薬生産国における麻薬生産削減を図ることは国内における麻薬対策上、決定的に重要なことである。また、世界各地で麻薬問題が深刻な社会問題となっている中で、日本もその解決に協力するとい観点から、日本は、国際的な麻薬問題の解決に積極的に取り組んでいる。特に、日本は、世界の三大麻薬生産地域のうち2地域が存在するアジア・太平洋地域に位置していることもあり、この地域における協力に重点を置いている。

日本は、91年2月には、アジア及び太平洋地域の諸国並びに国連薬物乱用統制基金の主要拠出国を中心に45か国及び関係国際機関を東京に招き、アジア・太平洋地域麻薬対策高級事務レベル会議を開催した。この会議では、東京宣言が採択され、生産地域において国境を隣接している複数の国が一致協力して麻薬対策を行うことを促進する目的で日本が提案した麻薬対策調整センター(仮称)の設置構想が参加各国により支持された。日本は、関係国及び国連薬物統制計画等の関係機関との間で、同センターの設置に向けて調整を進めている。

政府は、91年4月には、麻薬新条約の締結について国会の承認を得るとともに、10月には、この条約を実施するために必要な国内法の成立を得た。今後、この国内法実施に必要な準備作業を終了させ、同条約を早急に締結する予定である。

また、日本は、各国の麻薬対策に対して資金を提供している国連薬物乱用統制基金に1973年より継続して資金協力を行っており、同基金等が統合されて新たに発足したUNDCPの活動を引き続き支援していく方針である。そのほか、中南米地域で麻薬対策に中心的な役割を果たしている米州機構(OAS)全米麻薬乱用取締委員会に対し、91年度に初めて資金協力を行った。

さらに、二国間においても、アジア、中南米地域等から麻薬対策に従事している中堅幹部を日本に招聘し、麻薬犯罪取締セミナー等を開催している。このほか、麻薬問題に係る経済協力調査団を90年5月にタイ及びラオスに、11月にはタイに派遣しており、経済・技術協力の手段が有効である場合にはこれを積極的に推進していく方針である。

1. 概 観

国際テロリズムは、人命を奪いあるいは直接危険にさらす非人道的な行為であるだけではなく、世界の平和と民主主義に対する重大な脅威であり、国境を越えて地球規模の取組を要する問題である。このような国際的な認識は近年高まっている。また、「海外渡航者1,000万人時代」と言われるように、日本人が世界各地に進出し、直接または間接にテロリズムの脅威や被害を受けるようになった今日国際テロリズムは日本にとっても真剣に取り組むべき問題となっている。以上のような観点から、日本は、理由の如何を問わず、いかなる形態のテロリズムにも断固反対するとの立場に立ち、国際テロリズムを防渇するため、日本独自の対策を講じるとともに、国際協力を積極的に推進している。

2. 最近の国際テロリズムの動向

90年から91年前半にかけては、過去3年間連続して発生してきた航空機爆破事件が見られなかった。これは、各国が国際民間航空機関(ICAO)等を通じて防止措置の面で緊密な国際協力を行ってきたことの具体的な成果と言える。他方、航空機爆破以外のテロ事件は様々な形態で世界各地において発生している。数例を挙げれば、90年10月のエジプトにおけるマフグーブ人民議会議長暗殺事件や91年5月のインドにおけるラジーブ・ガンジー元首相の爆殺事件がある。

90年から91年前半にかけて見られたテロ関連の注目すべき動きとしては、第1に、90年8月のイラクのクウェイト侵攻後にイラクが中東過激派組織に対しテロ活動を行うよう盛んに呼び掛けたことが挙げられる。イラクは多数の外国人を人質にとり、多国籍軍参加国を始めとする西側諸国の世界各地における権益に対するテロ攻撃を繰り返し呼び掛けた。この呼び掛けに応じたものと見られる大規模がっ組織的なテロ事件は発生しなかったが、世界各地で地元のテロ組織による湾岸危機に便乗したテロ事件が多発した。米国はキューバ、イラン、シリア、及びリビアに加えイラクをテロ支援国家に指定した。

第2の特徴として、ソ連及び東欧諸国での政治的変化が国際テロ・グループに与えた影響が挙げられる。この政治的変化を通じテロ防逼に関してソ連や東欧諸国の協力が得やすくなっており、その結果として、例えば、東ドイツに逃亡していたドイツ赤軍メンバーが逮捕されるに至ったり、一部の東欧諸国が国際指名手配されているテロリストをかくまった事実が明らかになったりした。

3. テロリズムの取締りに関する国際協力

国際テロリズムを有効に防渇するためには、国際社会が一致協力して対処することが不可欠である。現在、多数国間及び二国間で、いわゆるテロ犯罪に関する法的な枠組みの整備、効果的なテロ対策措置の検討と実施、テロに関する情報や意見の交換等の分野にわたり、国際協力が推進されており、日本もこれに積極的に参加している。

特に、航空機爆破の防止は国際協力の中でも緊急課題の一つとなっている。国際民間航空機関(ICAO)では、航空機爆破を始めとするテロ事件に頻繁に使用されるプラスチック爆薬を探知しやすいものとするため、製造過程で一定の化学添加物を加えることを義務づけるプラスチック爆薬探知条約案の作成が進められ、91年3月にこの条約は採択された。

91年7月のロンドン・サミットで発出された政治宣言では、国際テロリズムについても、各地で囚われている人質の即時かつ無条件の解放を求め、あらゆる形態のテロリズムを非難し、国際民間航空の保安及びプラスチック爆薬の探知に関して協力していくことを再確認し、テロリズムを抑止し、これと闘うというサミット参加国の一致した決意が改めて表明された。

4. 国際テロリズムと日本の立場

日本を始めとする多くの諸国は、国際テロリズムを環境問題や麻薬問題と並ぶ地球規模の重要問題の一つと位置付けており、その防遏のため真剣に取り組んでいる。

国際テロリズムは、国民にとっても、もはや座視できない状況になっている。近年、日本人の海外渡航や日本企業の海外進出が急増していることに伴い、日本人が海外でテロ事件に巻き込まれる可能性が高まっている。また、日本の国際的地位の向上と経済力の増大に伴い、日本人や日本企業は海外においてあらゆる面で目立つ存在となっている。このため、国際テロリズムの直接の標的にされるおそれも次第に強まってきており、実際、その直接の対象となった事件も発生している。91年7月には国際協力事業団が派遣した日本人専門家3名がペルーにおいて反政府テロ組織に殺害され、さらに、同年8月にはコロンビアにおいて日本人2名が誘拐された。また、国際テロリズムとは若干性格を異にするが、91年4月には、パキスタンのシンド州で冒険旅行中の大学生3名が、武装強盗団に誘拐されるという事件が発生した。

外国において日本人を人質にとって政府に不法な要求を突き付けるような事件が発生した場合に、政府としては、第一義的な責任を有するその外国政府と協力して、人質の安全救出に最大限努力することは当然であるが、国際社会における法秩序を維持し、将来の同様な事件の発生を抑止するためにも、累次のサミットでも確認されたとおりテロリストに対しては譲歩しないという原則に則り、断固たる態度をもって対処する必要がある。政府がこの基本方針を引き続き堅持していくためには、国民の一層の理解と協力が不可欠である。

5. 日本赤軍の動向

日本赤軍は、88年8月以降、テロ事件に公然と関与している形跡はない。しかしながら、引き続き反帝国主義、反皇室闘争を標榜し、また、メンバー奪還のための行動を示唆していることに加え、近年のソ連や東欧諸国における改革の動きや湾岸危機を契機としたシリアの姿勢の変化等により、相当の危機感を有していると思われ、今後、何らかの思い切った行動に出るおそれも否定できない。したがって、その動向には引き続き十分な警戒が必要である。

87年7月に50億人に達した世界の人口は、現在約54億人となっており、今世紀末には64億人、2025年には85億人に増加すると予想されている(国連人口中位推計)。このような人口増加のほとんどは開発途上国で発生しており、また、これらの諸国の大多数において人口増加は食糧不足、雇用問題、都市への人口移動によるスラムの拡大等を招き、経済・社会開発の阻害要因となっている。また、近年、このような人口増加と緑地の砂漠化や地球の温暖化などの地球環境問題との関係が注目されている。他方、日本を始めとする先進国は、高齢化や開発途上国からの人口移動等の新たな人口問題を抱えている。

人口問題についての議論は、1950年代に入って本格化し、1974年のルーマニアにおける世界人口会議及び84年のメキシコにおける国際人口会議等を通じて人口問題に対する取組が図られてきたが、その後、89年11月にはアムステルダムにおいて「21世紀の人口問題に関する国際フォーラム」が79か国の代表の参加を得て開催され、2000年には90億ドルの人口・家族計画関係資金が必要になるとされた。このように、開発途上国の国内施策のみならず、国際的な取組の強化を通じて人口増加を抑制するための努力が行われている。人口問題は各国の経済政策、宗教、人権とも密接に係わる問題であり、その解決は容易ではない。人口問題の解決のためには家族計画の普及とともに、広報活動や教育活動の拡充、婦人の地位の向上、母子保健の向上等を通じ地道な活動を行っていくことが重要である。

日本は、戦後の人口増加を経済発展の中で解決した経験を有する国として、従来より、人口分野において主として国連等を通じて積極的な協力を行ってきており、90年度は、国連人口基金(UNFPA)に5,578万ドルを拠出し、この中から国際家族計画連盟(IPPF)に1,495万ドルを拠出した(いずれも世界第1位)。また、インドネシア、スリ・ランカ、ネパール、トルコ、エジプト、ケニア、コロンビア、ペルーに対し家族計画に係る二国間の技術協力を実施した。

1. 難民問題への取組

(1) 世界の難民問題

現在、世界には、アフガニスタン、パレスチナ、インドシナのほか、アフリカ、中米等の各地域に1,700万人以上の難民が存在すると言われている。難民は、世界各地で勃発する紛争や内乱などを原因として発生し、国連を始めとする世界各国の平和を希求する動きにもかかわらず増加の一途をたどっている。

難民問題は、何よりもまず人道上の問題である。戦火や迫害を逃れ、衣食住に事欠く境遇にある難民に援助の手を差し延べることが国際的に求められていることは言うまでもない。

難民問題は、また、周辺地域の平和と安定にも悪影響を及ぼしかねない政治的な問題でもある。難民の流入にさらされた周辺諸国は、難民受入れのための経済的負担のみならず、社会的緊張に耐える必要が生じることも多い。また、難民を通じ政治的不安定要素が周辺諸国に持ち込まれることになる場合もあろう。難民問題を伴う紛争の多くは、開発途上地域で発生しているが、その場合、開発途上国であるだけに難民の流入によって生ずる周辺諸国の困難はより深刻である。難民援助は、このような諸困難を緩和させることになり、紛争周辺地域の平和と安定の維持に資する効果を有している。

このような難民問題は、世界が一丸となって協力を強化していくべき問題であり、国際社会において果たすべき日本の責任が増大している中で、この問題に積極的に対応するのは、日本にとって当然の務めである。難民が発生する原因である紛争の発生自体を予防することは重要であり、このための国連を中心とした努力に協力していくことは当然である。発生した難民に対する援助もこれに劣らず重要である。難民問題に対するこのような取組は、中・長期的には世界各地における平和の構築に重要な一役を果たすものになるであろう。

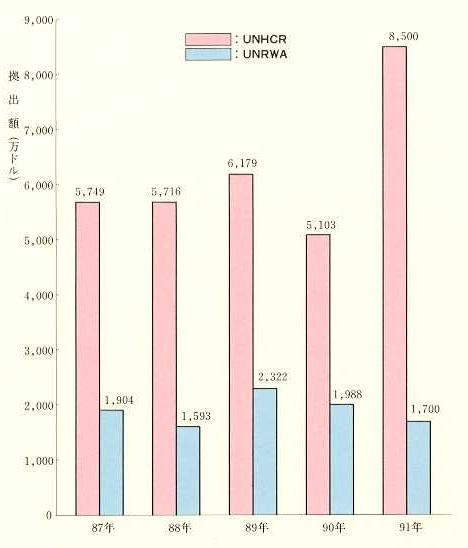

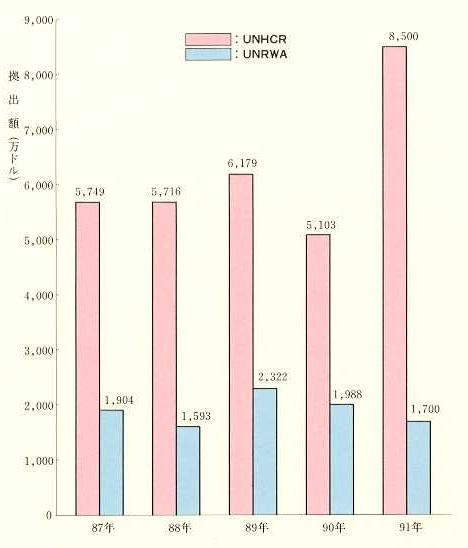

政府は、このような観点から難民問題に関する協力を「平和のための協力」の一環としてとらえ、これまで世界の難民問題の解決に向けた国際的努力に積極的に貢献してきている。具体的には、国連等の主催による難民問題に関する国際会議への積極的参加はもとより、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)、世界食糧計画(WFP)、赤十字国際委員会(ICRC)などの国際機関を通じた資金協力及び関係各国に対する二国間食糧援助等により、1979年度以来90年度までに総額約16億ドルの難民支援を行ってきている(90年度は約2億ドル)。

91年1月より、緒方貞子教授が女性初の第8代国連難民高等弁務官に就任し(任期3年間)、世界の難民救済のため活躍しているが、前述のような世界の難民問題への日本の積極的貢献が評価されたことも、緒方高等弁務官の誕生につながった一要素と考えられている。

日本が難民問題に対する取組を強化するに当たって、協力の形態を資金協力や食糧等の物資協力から人的な協力へとその幅を広げることが課題となっている。湾岸危機に伴い発生したイラクやクウェイトからの避難民やクルド難民の問題を契機として、難民支援の分野における人の面での日本の貢献が重要視されるようになり、政府としても、後述の通り、国際緊急援助隊の医療チームの派遣等によって対応してきた。また、欧米諸国では、従来より、緊急事態に際しても十分経験を積んだ民間援助団体(NGO)が要員を現場に派遣するなど、人の面での貢献に実績を上げてきているが、このような経験に乏しい日本としては、難民援助などの人道援助の分野において、NGOが十分経験を積み、積極的に参加できるようになることにより、日本の人的貢献が高まることも同時に期

日本のUNHCR及びUNRWAへの拠出(現金及び現物)

(注) 91年は7月末現在の額。

待される。

日本がこのように、難民問題に対する取組を強化していくことは、日本と価値観を共有し、特に、日本同様人道上の問題を重視するサミット参加7か国等、主要先進国との協力関係の幅を広げていくことにつながる点も忘れてはならない。

(2) インドシナ難民及びカンボディア避難民に対する支援

1975年の南ヴィエトナムの崩壊などに伴うインドシナ難民問題の発生から16年が経過したにもかかわらず、依然としてボート・ピープルの流出が続いているが、これらボート・ピープルの一次庇護を行っている香港や東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国においては大きな経済的、社会的、さらには政治的な問題にもなっている。特に、これらボート・ピープルの中でより良い生活を求めて不法出国してきた、いわゆる経済難民が近年増加してきているが、その処遇をどうするかについては、特に、本国強制送還に反対する米国及びヴィエトナムとその他関係国との間で、未だ合意が得られていない。

日本は、インドシナ難民の受入れに伴う香港やASEAN諸国の負担を軽減することが重要であると考えており、このために、89年のインドシナ難民問題国際会議で採択された包括的行動計画の推進に参加し、これに関係国中最大の拠出(90年は総額約2,200万ドル)を実施してきている。また、日本はUNHCRを通じるインドシナ難民問題に関する援助としては世界最大の資金協力を行っている。

さらに、日本は上述のインドシナ難民問題国際会議において香港及びASEAN諸国に長期滞留するヴィエトナム難民を92年6月末までの3年間に1,000名受入れることを公約したが、91年7月末までに既に427名を受入れ、さらに目標の達成に向け努力を続けている。

30万人を超えるカンボディア避難民の救済について、日本は1979年より国際機関を通じ、また、二国間ベースでも積極的な援助を実施してき

ASEAN諸国及び香港へのインドシナ難民流入数

ているが、90年においても国連国境救済活動(UNBRO)に対し、資金協力と食糧援助を合わせ各国中最大の約2,000万ドル相当の援助を実施した。また、国連は、カンボディア和平に向けて進展が見られることを考慮して、タイの難民・避難民キャンプにいるカンボディア難民・避難民の本国帰還計画を作成し、そのうち準備段階の費用3,300万ドルにつき、90年10月、国連事務総長が各国に任意拠出を要請するアピールを出した。日本は、このアピールを受け、91年3月に約800万ドルを拠出した。

さらに、国連はカンボディア国内の食糧不足にかんがみ、90年11月に同国内の避難民を救済するために総額271万ドルのアピールを出したが、これに対し日本は、91年3月に100万ドルの緊急資金協力を実施した。

(3) 湾岸危機の際の日本の貢献

(イ) イラクとクウェイトからの避難民に対する支援

湾岸危機によりイラクとクウェイトからジョルダン等の周辺諸国に多数の避難民(主にイラクとクウェイト両国に居住していた出稼ぎ外国人労働者)が流出した。日本は、人道上の観点から、その救済のためにできる限りの協力を行うこととした。このため、国連災害救済調整官事務所(UNDRO)、赤十字国際委員会(ICRC)、国際移住機関(IOM)等の関係国際機関からの要請に応え、91年1月までに関係国中最大の合計6,000万ドルの資金協力を実施した。この資金は、国連児童基金(UNICEF)、世界食糧計画(WFP)、世界保健機関(WHO)、国際移住機関(IOM)及び国連ボランティア計画(UNV)の活動の支援に供された。さらに、90年9月から91年3月まで数回にわたり避難民が流入したジョルダン及びイラン両国に対し、合計約1億6,000万円相当の救援物資(毛布、魚缶詰、乾パン、粉ミルク、飲料水、医薬品、テント、食器セット、石油コンロ等)を国際協力事業団等を通じて供与した。

また、日本は資金協力以外にも輸送協力を行うこととし、IOMからの要請も踏まえ、日本の民間航空会社の協力を得て、90年9月及び10月に、避難民のうちジョルダンに滞留していたフィリピン人避難民合計807人を本国まで輸送した。また、91年1月及び2月には、IOMがジョルダンからエジプトに移送した避難民1,046人(うちヴィエトナム人963人及びタイ人83人)を本国まで輸送した。

(ロ) クルド難民に対する支援

91年3月下旬、イラク軍による弾圧を恐れ、大量のクルド難民がトルコとの国境地帯及びイラン国内へ避難し、過酷な状況にあったため、その救済を求める声が国際的にわき上がった。日本は資金、物資及び人の面で最大限の協力を行うとの立場に立ってこれまで援助を実施してきている。まず、関係国際機関からの要請に応え、4月に総額1億ドルの資金協力を実施した。この資金は、現場で難民救済に従事するUNHCR、UNDRO、UNICEF、WFP、WHO、IOM、 UNV、アガ・カーン国連事務総長執行代表事務所及び国連警備官の活動費用に充てられている。また、人的な協力としては、イランのアゼルバイジャン州へ国際緊急援助隊医療チーム(5チーム、総計51名)を4月上旬より6月中旬まで国際協力事業団を通じて派遣した。また、トルコのイェクマールへも5月に同医療チーム(1チーム、8名)を派遣した。これらの医療チームは、現地当局やUNHCRと協力してクルド難民に対する医療協力に従事した。物資面での協力については、4月上旬から6月上旬まで、政府は輸送機合計10便(トルコへ3便、イランへ7便)をチャーターするなどにより、政府、地方自治体及び民間団体の緊急援助物資(毛布、ビスケット、乾パン、粉ミルク、飲料水、医薬品、衣類など)合計約6億3,000万円相当、約440トンをトルコとイラン両国に輸送し、官民挙げてクルド難民の救済を実施してきた。

イラクとクウェイトからの避難民及びクルド難民の発生に際して日本が国際機関に対して行った資金協力は、規模の点のみならず、実際の支払いの迅速さの点からも関係者から高い評価を受けた。

(ハ) パレスチナ難民に対する支援

パレスチナ難民については、日本は従来より、毎年UNRWAを通じ多額の現金拠出及び食糧援助を行ってきているが、これらに加え、91年3月には、湾岸危機の影響により食糧事情が悪化しているパレスチナ人の栄養失調の解消を目指したUNRWAの緊急食糧配布計画に対して、約1,000万ドルの緊急拠出を実施した。

(4) アフリカ難民に対する支援

エティオピアの内戦等により、エティオピア、ソマリア、スーダン、ケニアといったいわゆるアフリカの角諸国において難民の増加が大きな問題となっている。日本は、91年3月、エティオピアにおける難民救済のためにUNHCRが発出した緊急拠出要請に応え、他国に先駆けて約812万ドルの拠出を行った。

アフリカの西サハラにおいては、92年始めに予定されている同地域の帰属を決定する住民投票を前に、UNHCRによる住民帰還計画が実施されることとなった。91年6月、日本はこの計画に対し約385万ドルを拠出することを表明した。

また、南アフリカにおいても、近く国外亡命者の本国帰還計画がUNHCRによって実施される予定であるが、日本はこの計画に対しても約320万ドルの拠出を表明している。

2. 災 害 援 助

主として開発途上地域における大規模な災害の発生に際しては、国境を越えた協力が必要であり、日本もこれまでに人道的配慮から、無償災害資金援助とともに、医療協力を始めとする様々な分野での協力を行ってきている。

その第一歩となったのは、82年に政府が創設した国際救急医療チームである。その後、85年に発生したメキシコ地震及びコロンビア火山噴火に対する援助の経験から、医療分野に限らず救助人員の派遣を含む総合的な援助体制の整備の必要性が認識され、同年に国際緊急援助体制を整備した。さらに法整備の努力を行い、87年9月に国際緊急援助隊の派遣に関する法律が施行された。

国際緊急援助隊は、被災国からの派遣要請に応じて、救助活動、医療活動、災害応急対策または災害復旧活動を任務として外務大臣の命令により国際協力事業団を通じて派遣される。

国際緊急援助隊は救助チーム、医療チーム、専門家チームから構成されている。

救助チームは、消防庁(市町村消防)、警察庁(都道府県警察)及び海上保安庁の救助隊員により構成される。91年7月末現在、40の自治体消防本部と9の都道府県警察の救助隊員及び海上保安庁特殊救難隊員の合計1,511名が登録されており、この登録者の中から災害の状況に応じてチームが編成され、必要な資機材を携行の上派遣される。救助チームの活動は、人命の救出と救助であり、極めて緊急性が高いことから政府は特に救助を目的とする援助隊を可能な限り迅速に派遣できる体制を整えてきている。

医療チームは、国家公務員、地方公務員または民間の医師、看護婦(士)及び調整員によって構成され、91年7月末現在、総計396名がJICAに登録されている。医療チームはこの登録者の中から派遣される。医療活動としては、被災者に対する診察及び診療補助活動、飲料水、被災家屋や避難所の消毒を始めとする疫病の発生や蔓延を防ぐための活動が挙げられる。

専門家チームは、災害の種類に応じ関係省庁の職員等各分野の専門家により構成され、災害応急対策として、第一次災害の発生後ないし二次的災害が発生するおそれがある場合に、災害の拡大を防止し、または発生を防御するため応急的な対策を実施する。また、災害復旧活動として、被災した施設等を被災前の正常状態に戻すための活動を行う。

このような国際緊急援助隊の派遣に加えて国際緊急援助体制の整備の一環として、迅速に緊急援助物資を供与するため、国内及び海外に備蓄倉庫を設置している。これらの倉庫は国内では成田市に、また、海外ではシンガポール、メキシコ、イタリア及び米国に設置され、緊急災害援助に必要とされる資機材のうち、迅速かつ確実に大量に調達することが困難なもの(毛布、テント、浄水器、発電機、工具セット、ポリタンク等)をあらかじめ備蓄しておき、迅速に被災国に提供することができる体制になっている。

また、海外での救援活動については、現地の社会、習慣、言語などが異なり、様々な制約があるため、派遣される隊員を対象に救援活動の訓練や語学研修等を行っている。

国際緊急援助隊の最近の活動実績を見ると、日本の人道面における人

| バングラデシュのサイクロン災害被災地で救助活動を行う国際緊急援助隊(91年5月)(自治省消防庁提供) |

的協力の重要な手段として、多彩な活動を展開している。例えば、91年4月にペルシャ湾における原油流出に対処するため原油回収専門家チームを2次にわたりサウディ・アラビアに派遣し、同年4月以降に発生したクルド人を中心とする避難民の救助のためにイランに5次にわたり医療チームを派遣するとともに、トルコにも医療チームを派遣した。また、91年5月バングラデシュにおけるサイクロンの被害に対しては救助チームを派遣したが、その際、日本より輸送したヘリコプター2機を使って米軍等諸外国のチームとも協力して援助活動を行い、多方面から高い評価を受けた。

このような国際緊急援助隊の実施体制は今後も整備していく必要がある。また、これまでの活動を通じ、輸送手段や通信手段の確保といった課題が明らかとなってきており、更に効果的に国際緊急援助活動を行うために自衛隊の活用が検討されている。

1. 概 観

東西間の冷戦が終焉を迎え、国際社会が対話と協調を基調に新しい国際秩序の構築を摸索しつつある中で、バルト三国のソ連からの独立やソ連の一部の共和国の独立要求、中央アジアの諸共和国における民族間の衝突、湾岸危機後のイラクにおけるクルド人問題や南部のシーア派住民をめぐる問題、ユーゴースラヴィアにおけるスロヴェニアやクロアチアの独立要求に基づく武力抗争など、世界各地で民族問題が表面化している。このような民族問題は、軍の導入に伴う衝突や流血事件に発展する事例も多く、また周辺国の介入によって、地域紛争に拡大する危険性もあり、冷戦後の国際社会の不安定要因の一つとして改めて注目されている。

もちろん、このような異なる民族の間の対立や抗争は、今日になって新たに生起してきた問題ではない。言語や宗教や文化的伝統を共有することによって同属意識を形成した人々の集団が、自己の集団を他と区別し、自己の集団は他より優れていると感じて他の集団を屈服させようとしたり、他の集団からの圧迫ないし攻撃に対して結束してこれに対抗するといった意味での民族間の抗争は、洋の東西を問わず古くから存在した。また、そのような歴史が積み重なって、今日の世界に見られる多くの民族問題が形成されている。それだけに、今日の民族問題はそれぞれに性格を異にし、この間に普遍性がないことが特徴である。そしてその結果として、問題解決への道も一様に求めることは難しい。

しかし、他方で、例えば最近のソ連や東欧諸国における民族問題の発生の仕方には共通点も見出し得る。これらの国々の場合、国内の強固な共産党一党支配や中央集権計画経済、さらには強力な治安機関の存在により押さえ付けられてきた少数民族の自立要求や権利回復要求などが、政治の民主化、経済の自由化の進展とともに表面に出てきたという点では共通している。また、他の地域においても、ソ連や東欧諸国の変化、東西関係の変化、対話と協調による国際秩序の構築、全世界に及ぶ民主化の進展といった流れに刺激を受けながら、一党支配体制等の従来の国内体制によってこれまで抑圧されてきた少数民族が自立や権利回復の要求を表面化させるといった例も見られる。

また、テレビを通じた情報伝播により、同様の問題が世界各地で同時に発生するという面も見られ、今日の世界の民族問題の諸様相の中にはやはり今日的な意味が含まれていると見るべきであろう。

国内の自由化や民主化の進展またはその方向の改革への着手が、国内の不安定化を伴った民族問題の顕在化をもたらすことは皮肉である。しかし、関係当事者が理性的な話合いを通じて問題の解決を図る限り、武力衝突や流血の惨事の発生は回避することが可能であるし、現に話合いを通じて民族問題を殊更に惹起することなく改革を実施している国も数多い。往々にして流血の事態が生じてしまうのは、民族間の紛争がしばしば歴史的な不信感や民族自立の熱情といった感情的な要素を根深く持つことが多いという事情に加え、体制の安定を重視する軍の介入など、個別の場合ごとに様々な要素が絡んでいるからであると言える。

これに対し、今日の国際社会は、対話と協調による国際秩序の構築を真剣に摸索しつつあるものの、関係当事者が国際的仲介や調停に応じ国際的な枠組みの下で合意が形成される場合を除いては、問題の解決のために最終的に実効性のある手段を有していない。このような制約の中で、地域の安定を損ないかねない民族間の武力衝突の発生を防止し、またこれを収拾するためには、民主主義の導入、基本的人権の尊重、民族間の経済的な格差の是正、関係当事者間の相互不信感の除去や相互の立場の尊重、暴力の否定といった基本的な枠組みの普及を図り、それを通じて関係当事者が理性的な話合いを通じ問題の解決を図る仕組みを構築していくことが実体的及び手続的に最も有効な手段であると言えよう。その間国際社会としても、国連や地域協力の枠組みなどを通じ、あるいは国際世論の形成を通じて働き掛けていくことができるのであり、このような方向への働きかけを行っていく上での国際社会の役割は大きい。このように、個々の民族問題は極めて複雑かつ多様であり、民族問題を一般化して論じることはできない。今後の国際社会の動向を考える上で民族問題にも注目していく必要があり、以下はそのいくつかについての概観である。

2. 世界の主要な民族問題

(1) ソ連の民族問題

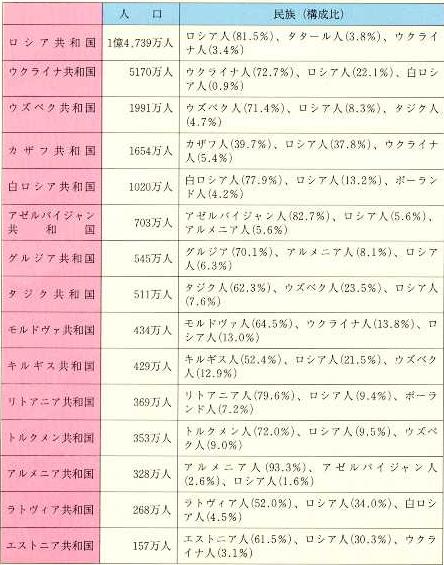

ソ連は、120以上の民族が居住する多民族国家であるが、ゴルバチョフ政権によるペレストロイカ、グラスノスチ政策の下で、民族の自立や権利の保全を求める動きが顕著となり、バルト三国(リトアニア、ラトヴィア、エストニア)、グルジア、アルメニア等の共和国において、独立要求運動や異なる民族の間の対立や衝突が生じてきた。91年に入って、状況は更に尖鋭化し、1月にはリトアニアとラトヴィアで、軍の派遣による流血事件が発生した。また、他の共和国においても、これまでに表面化した様々な対立や緊張関係が新たな流血事件を起こしかねない状況が続いてきた。その後、クーデターの失敗を経て、連邦制が変質する中で、91年9月にバルト三国の独立が承認された。91年9月末現在、ソ連邦を構成するすべての共和国が独立宣言または主権宣言を行っているほか、21の自治共和国のうち17が主権宣言を行っており、自治州や自治管区においてもそれぞれ約半数が主権宣言または自治共和国への昇格宣言などを行っている。

ソ連の民族問題は、大きく分ければ、(あ)ロシア人と非ロシア人との対

ソ連の民族構成

| (注1) | 人口100万人以上の民族のみ。 |

| (注2) | ※印は連邦構成共和国を有する民族。なお、リトアニア、ラトヴィア、エストニアは91年9月6日、連邦大統領令において連邦からの承認された。 |

| (出所) | ソ連国勢調査(89年) |

立、(い)非ロシア人の異民族間の対立の2つの側面がある。

前者については、革命後今日までの連邦体制そのものが、ロシア人以外の民族から見ればロシア人による他民族の支配という側面を色濃く持ち、そのことがペレストロイカやグラスノスチの下で現在多くの民族共和国の連邦からの分離、独立への動きや主権共和国としての自立性確保への動きをもたらしていると言える。他方、このような動きが、逆にソ連の総人口の約半数を占めるロシア人の民族意識の高揚をもたらしていることも指摘されている。

現在、共産党の解体が宣言され、また、非ロシア諸民族の分離主義的な民族運動が盛り上がりを見せている。このほか、イスラム系諸民族はその著しく高い出生率により人口を増加させ、近い将来にはソ連の総人口に占めるロシア人の割合が半数を割ることが確実視されている。こうした中で、いわゆる大ロシア民族主義が今後のソ連の動向にどのような影響を与えていくことになるのかは、共和国の間でこれからつくられる

ソ連各共和国の民族構成

| (注) | リトアニア、ラトヴィア、エストニアは91年9月6日、連邦大統領令において連邦からの承認された。 |

| (出所) | ソ連国勢調査(89年) |

新しい関係の中でのロシア共和国の役割とともに注目を要するところである。

非ロシア人の異民族間の対立については、様々な要因が複雑に絡み合っている。

対立や反目の要因としては第1に、歴史的な経緯を背景とした不信や反感の存在を指摘することができる。例えば、ナゴルノ・カラバフ自治州問題を中心としたアゼルバイジャン人とアルメニア人との対立は、領土などをめぐるアルメニア人とトルコ人(注)の歴史的な対立関係、さらには1905年及び1918年に発生した両民族間の大規模な虐殺事件といった歴史的経緯を背負っている。

第2には、宗教の違いも関連しており、ナゴルノ・カラバフ自治州問題においてアゼルバイジャン人はイスラム教徒、アルメニア人はキリスト教徒であるし、グルジアのアブハジア自治共和国問題におけるグルジア人(キリスト教徒)とアブハジア人(イスラム教徒)の対立の場合も宗教の違いが大きく影響している。

第3に、こうした対立は、往々にして民族間の経済的格差や、異民族による経済的、社会的な利益の侵害といった事情にも由来する場合が多い。89年に、同じイスラム教徒でありながら民族間の武力衝突を起こしたウズベク人とメスヘチア・トルコ人の対立のほか、多くの衝突が経済的利害関係を背景としている。

第4には、ソ連の過去の民族政策による歪みに由来する要因も指摘できる。スターリン書記長の民族政策により強制的に移住させられたヴォルガ・ドイツ人、クリミア・タタール人、メスヘチア・トルコ人などや、南北の自治共和国に分割されたオセチア人などが、原住地への帰還を求めたり、自治権の拡大や統合を求めたりする場合がこれに当たると言える。なお、91年2月、ウクライナ共和国最高会議はクリミャ自治共和国の復活を宣言しており、ロシア共和国最高会議においてもヴォルガ自治共和国の復活に向けた動きも見られる。

元来ソ連は、国名に特定の民族名や土地名を使用せず、「ソヴィエト」を中心とした国家体制の下で多民族の統合を目指した点では、一つの大きな実験を試みたと見ることができる。しかし、このような統合への試みも、強固な一党支配と中央集権の抑圧的な体制の下でさえ成功しなかったことは、今日の状況が示している。言うまでもなく、民族問題を背景とした共和国間の関係の今後の動向は、冷戦後の新しい国際秩序の構築という観点からも国際関係に大きな影響を与えずにはおかないであろう。

(2) 欧州地域の民族問題

東欧各国は89年の一連の民主化を契機として、市場経済の導入による経済再建を始めとする諸改革に取り組んできている。この動きの中で、長年の一党支配体制の下で押さえ付けられてきた民族問題が顕在化の様相を呈しており、改革に取り組む東欧各国の前途に影を投げ掛けている。歴史的にも東欧諸国は民族が雑居する地域として存在し、民族間の紛争が絶えなかったが、第二次世界大戦後、ソ連の影響力と一党支配体制の下で民族問題は表向きには解決されたものとして今日に至ったという経緯がある。それだけに、ソ連離れが進み、一党支配体制の束縛から逃れた東欧諸国の中には、経済困難に直面する中で、この民族問題が新たな難題として浮上している国もあり、ユーゴースラヴィアのように事態の展開次第では改革の成功がおぼつかないばかりか、現行の連邦制の維持が困難なものになる可能性も出てきている。

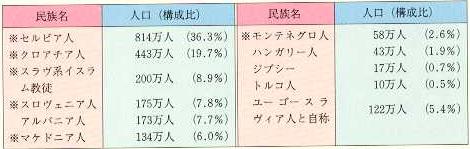

民族、宗教、言語、文字等が相異なる多民族国家ユーゴースラヴィアは元々統一することが難しい国であったが、第二次大戦後チトー大統領のカリスマ性とソ連の脅威の下に、辛うじて統一が維持されてきた。し

ユーゴースラヴィアの民族構成

| (注1) | 人口10万人以上の民族のみ。 |

| (注2) | ※印は憲法上主要民族とされている民族。 |

| (出所) | ユーゴスラビィア国勢調査(81年) |

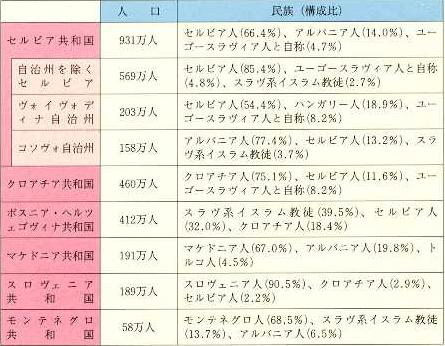

ユーゴースラヴィア各共和国の民族構成

| (出所) | ユーゴスラビィア国勢調査(81年) |

かし、チトー大統領の死、東西冷戦の終了とソ連の脅威の後退、東欧各国における民主化の動きなどにより、長年水面下に潜んでいた構成各共和国間の不和、対立が顕在化するに至った。

ユーゴースラヴィア最大の勢力であるセルビアは、連邦制の維持を主張しているが、クロアチアやスロヴェニアの民族主義的色彩の強い政権は、従来の連邦体制下での経済的不満も手伝い、最近、連合国家への再編ないしは独立へ向けた具体的な動きを示し、連邦及びセルビアとの対立を深め、連邦人民軍との武力衝突が発生するまでに事態は深刻化した。また、マケドニアも独立志向を強めており、このよう動きがさらに他の共和国に波及することも考えられ、ユーゴースラヴィアは正に連邦解体の瀬戸際に立たされているとの見方もある。欧州各国はこのような事態を90年秋のパリ憲章で確認されたばかりの欧州平和秩序の維持にとっての重大な挑戦と受け止め、欧州共同体(EC)の積極的な仲介努力を始め91年に欧州安全保障・協力会議(CSCE)で設立された緊急事態に対する加盟国間の協議メカニズムで紛争の平和解決に向け努力しているが、事態は依然改善されていない。

また、チェッコ・スロヴァキアでは、ユーゴースラヴィアと異なり国内の安定は維持されているものの、チェッコに対するスロヴァキアの対等化要求、自治権の確立、さらには独立を目指す動きも見られる。他方、スロヴァキアのこのような動きはスロヴァキア内のハンガリー系住民の民族主義をも刺激する結果となっている。

ルーマニアのトランシルヴァニアにおいては、チャウシェスク時代同様に依然としてハンガリー系住民とルーマニア人との反目が続いており、ルーマニアとハンガリーの関係にも微妙な影を投げ掛けている。

ブルガリアでは国内のトルコ系住民の扱いをめぐる紛糾は必ずしも完全には解決されていない。また、マケドニア問題をめぐっては、ユーゴースラヴィア、ギリシャ、ブルガリアの間でオスマン・トルコの衰退以来の歴史的対立があり、依然として潜在的な対立が続いており、昨今のユーゴースラヴィア情勢にかんがみ、今後の動きが注目される。

西欧では今や国家間の国境を克服し、統合を推進する過程に入っているのに対し、東欧ではこれと逆方向の動きが強まっているようにも見える。東欧各国での経済困難が克服されず、加えて民族問題がこじれて地域が不安定化する場合、ソ連や東欧諸国からの西欧社会への難民の流出という事態も考えられ、欧州社会は新たな困難に直面する可能性が指摘されている。

欧州地域の南翼に位置するサイプラス島においてはギリシャ系住民とトルコ系住民の間の確執が今日も続き、ギリシャとトルコ両国の間で国連の場で国連事務総長の仲介の下、紛争の平和的解決に向けての話合いが今日も続けられている。

西欧は、フランス革命以来、特に19世紀を通じた国民国家の形成やこれら諸国家間の国際体制の構築といった点で、国家と民族(ネーション)の関係に一つのモデルを提供してきた地域であるが、この西欧の成り立ちの背景に、異なる民族の間の対立と抗争、民族の居住地域の大きな移動、異民族による支配やそれに対する抵抗といった長い歴史が繰り返されてきたことがあることは改めて言うまでもない。こうした民族の対立は、しばしば暴力を伴った国境の変更の要求につながり、欧州の不安定要因の一つとなってきた。

もちろん今日の西欧社会は、このような歴史が後を引いて、大規模な民族衝突が生ずるといった状況にはないが、スペインのカタルーニャやバスクに見られる自治権拡大の要求の動きに加え、英国では北アイルランドの宗教対立(多数派プロテスタントと少数派カトリック)に根ざしたアイルランド共和国軍(IRA)による反英闘争が続けられ、フランスでもコルシカ島でコルシカ民族戦線(FLNC)による爆破事件が発生するなど、暴力を伴った少数派による反抗も完全には解消していない

(3) アジア地域の民族問題

アジアにおいても、植民地支配が残した国境線、古代から今日までの民族移動や民族対立等の様々な歴史的要因に宗教的要素も加わって、民族紛争の火種を抱える国は多い。

南西アジアについて見れば、まずインドでは、最北部ジャンム・カシミール州における過激派イスラム教徒の主導による分離独立運動が、パキスタンとの間のカシミール領有をめぐる問題とも絡んで、大きな問題となっている。さらに、バンジャブ州を中心としたシーク教徒過激派によるテロ活動、ヒンドゥー教の聖地アヨッディアにおける寺院建設をめぐるヒンドゥー・イスラム両教徒間の対立等、宗教、言語、民族の多様性を背景とした不安定要素が様々な形で発生している。

パキスタンでは4つの州がそれぞれ別の民族(バンジャブ人、パターン人、バルーチ人、シンド人)を主体としており、最大の勢力を有し国政を支える主力となっているバンジャブ人に対する他の民族の対抗意識が、イスラムを軸に統一されたパキスタン国家に対し潜在的な不安定要素となっている。また、シンド州においては、土着のシンド人と、独立前後にインドから移住してきたムハジール人、さらには周辺諸州から流入したパターン人やバンジャブ人との間の抗争が、この地域における盗賊の集団(ダコイト)の活動ともあいまって同州の治安問題を生じさせている。

スリ・ランカにおいては、少数民族タミル人の過激派(LTTE)が北・東部の分離独立を求めゲリラ活動を続け、政府軍との間で戦闘状態にある。91年5月のガンジー元インド首相暗殺のLTTE犯行説が強まる中で、今後LTTEに対する国際的批判が高まり、北・東部での戦闘状況等によっては政治交渉実現の可能性も排除されないが、抜本的解決を見るにはまだ問題が多い。インドは90年3月にスリ・ランカから撤兵した後は不介入の立場をとっているが、国内に5,000万人以上のタミル人を抱え、スリ・ランカのタミル人問題に大きな関心を有しており、インドの動向もスリ・ランカの民族問題の行方を左右する重要な要素といえよう。

ビルマ族を中心とするミャンマーにおいては、カレン族、カチン族等、少数民族問題を解決し切れていない。これらの問題は、中央政府の存立そのものを揺がすほどではないにしても、それぞれの国にとって一朝一夕には解決し難い問題である。

このほか東南アジア諸国のほとんどは、歴史的に多かれ少なかれ民族問題を経験してきた。

中国は、ラマ教の最高指導者たるダライ・ラマが国外でチベットの自治権拡大を求め、中国国内にはこれに呼応する一部チベット民衆の動きがあり、チベットにおける人権擁護に関心を持つ西側各国の対中批判に中国が反発することも多い。また、中国新彊地方のイスラム教系民族の一部も時として反漢民族運動を起こしている。

(4) 中東地域の民族問題

中東地域において古来、様々な国家、民族の興亡が繰り返され、また、宗教的にも同地域はユダヤ教、キリスト教及びイスラム教の三大一神教の発祥の地となっている。こうした複雑な歴史を背景に、中東には今なお数多くの民族、様々な宗教が存在する。他方、現在の中東諸国の国境は、その大部分が列強による植民地支配の結果として人為的に引かれたものであるため、ほとんどの国が国内に相当数の少数民族を抱える状況になっている。

このような少数民族には、主としてトルコ、イラク、イラン、シリアにまたがって存在するクルド人を始め、アルメニア人、アラブ諸国のトルコメン人、イランのアゼルバイジャン人、アッシリア人があり、さらに宗教上の少数派としては、アラブ諸国におけるキリスト教徒、ドルーズ教徒、シーア派イスラム教徒等が存在する。

中東諸国の多くは第二次大戦後に独立してからいまだ日の浅いものが多く、国家としてのアイデンティティが形成の途上にあること、また中東の民族は伝統的に強い部族意識を持っていることなどを背景として、こうした少数民族の存在が潜在的な不安定要因となっている国も見られる。過去においてこうした少数民族が自治や独立を求めて反乱を起こした例も少なくない。他方、人口上の少数派が、中央政府の政策決定に大きく関与している場合もある。

中東地域における紛争の中で民族及び宗派の間の対立が絡んだものは数多く存在しているが、現在も継続中の主要なものとしては、中東最大の問題であるアラブ・イスラエル紛争、レバノン内戦、スーダン内戦が挙げられる。

アラブ・イスラエル紛争発生の原因には様々な要素が絡んでいるが、アラブ民族主義とユダヤ民族主義の2つの民族主義の対立としてとらえることも可能である。各地に離散していたユダヤ人の間には、19世紀にヘルツル氏がシオニズムを唱える以前にも父祖の地に帰還しようとする運動が存在していたが、いずれも小規模なものにとどまっていた。第一次大戦後徐々に移民も増えていったが、ヒトラーによるユダヤ人迫害等により1930年代には、シオニズム運動が急速に力を得て、多数のユダヤ人がパレスチナに移住した。そのことは、パレスチナにおけるユダヤ人とアラブ人の対立を激化させることにもつながった。さらに、イスラエルとアラブ諸国の間の度重なる戦争は、大量のパレスチナ難民を生じさせている。

1975年以来継続しているレバノンの内戦は、国内のイスラム教徒とキリスト教徒の対立が底流にある。具体的には1932年のフランスの委任統治下における人口調査に基づき、議会内で多数を占めていたキリスト教徒に対し、その後人口の上で多数派となったイスラム教徒が現実にふさわしい発言力を求めたという背景がある。同国内において一時期パレスチナ勢力が増大したことは、内戦が複雑化した一因になったと見ることができる。

スーダンでは、83年のスーダン人民解放戦線の結成以来内戦が激化しているが、これも、政府によるイスラム法の導入に対する南部のキリスト教徒の不満が背景にあると思われる。

なお、従来の意味では必ずしも少数民族の概念には該当しないであろうが、湾岸諸国においては外国人労働者が人口の相当の割合に達し、一部の国では過半数を超えるようになっていることから、外国人労働者の問題は将来新たな社会問題となる可能性がある。

(5) アフリカ地域の民族問題

アフリカ諸国の国境も、ほとんどが旧植民地時代に引かれた人為的なものであり、国民の形成、国家統合の実現に苦慮している諸国も多い。歴史的、文化的背景の違い、部族対立などの理由で、既存の国家からの分離及び独立を求める動きも多く、このような動きが内戦にまで発展した例としては、ナイジェリアにおいてイボ族がビアフラの独立を要求したことに始まるビアフラ戦争や、最近まで内戦が継続したエティオピアの例がある。

エティオピアでは1961年にエリトリア解放戦線(エリトリア人)が武力闘争を開始して以来、エリトリアの分離と独立、ティグレ州の自治確立、メンギスツ政権の打倒などをめぐり、種々の反政府勢力が武力闘争を展開して内戦が継続していたが、91年5月には反政府勢力の攻勢の激化を背景に、メンギスツ政権が崩壊して内戦が終結した。内戦終結後エティオピアでは、反メンギスツで結集した勢力が暫定政府を結成し、民主的な体制作りを目指しているが、エリトリアでは、同州の実効的支配を確立したエリトリア人民解放戦線が独自の暫定政府を樹立し、住民投票によるエリトリア独立を企図している。

ソマリアにおいてもバレ政権の打倒を目的とする種々の反政府勢力がゲリラ活動を展開していたが、91年1月、反政府勢力の一部である統一ソマリア会議(USC)の首都攻勢の前にバレ政権が崩壊するに至った。しかし、ソマリアにおいては各派勢力の間での意見の相異もあり、5月には北部を支配しているソマリア国民運動(SNM)(イシャク族中心)が旧英領ソマリアの一方的独立を宣言するなど、群雄割拠の様相を呈している。

リベリアにおいては89年12月に内乱が発生し、部族対立も絡んで敵対する部族の虐殺に発展した。ドウ大統領(ワラン族)は90年9月、反政府勢力(ギオ族及びマノ族中心)の一派に殺害されたが、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)の平和維持軍による介入もあって90年末には実質的な停戦が実現した。しかしながら現在でもリベリア国内はいくつかの勢力によって分裂しており、情勢はなお流動的である。

ルワンダ(政府はフッ族)においても90年10月、国外にいた少数派のツチ族武装集団が侵入し、一時内戦状態になったが、現在は北部国境地帯で小ぜり合いが散発しているものの、国土の大部分は平静を取り戻している。

(6) 米州地域の民族問題

米国社会は「人種のるつぼ」とも称されることがあるように、欧州系住民、アフリカ系住民、アジア・太平洋系住民(中国系、フィリピン系、日系等)、ヒスパニック(メキシコ系、プエルトリコ系等)等の多様な人種グループから構成されている。このことから生ずる問題は、国民のほとんどが移民とその子孫から成り立っているという歴史的経緯を背景として、他地域の民族問題とは性格を異にしている。欧州系移民を中心とする独立、奴隷解放、世界各地からの移民の受入れ、一連の公民権法の制定などを経て、今日でも、あらゆる差別のない社会を建設するための努力が続けられている。

カナダは、歴史的に英国系カナダ人とケベック州を中心としたフランス系カナダ人の間に対立と協調が交錯するという問題を抱えてきた。特に1960年代よりケベック州の分離独立運動が高まり、80年には分離独立の是非をめぐって州民投票が行われたが、反対が過半数を占め否決された。さらに、87年にはケベック州の特殊性を認めた憲法改正案(ミーチ・レーク合意)が連邦首相及び州首相の間で合意され、各州議会の批准に付されたものの、2州の反対にあい、90年6月に不成立に終わった。以来、国内にケベック州のあり方をめぐって意見の対立が残り、これがカナダ内政上の大きな課題となっている。

中南米地域には、様々な民族が混住し、これが同地域の特色となっている。先住民たるインディオに加え、コロンブスの新大陸との遭遇以降のスペインとポルトガルによる征服と植民、さらには、その後のオランダ、フランス、英国等の欧州諸国の進出、労働力としてのアフリカ大陸からの奴隷の導入、奴隷貿易廃止後のアジア各地からの労働力(インド系、中国系、インドネシア系等)の移入、明治以降始まった日本からの移民等の歴史的経緯を経て、さらに、長い年月の間の混血もあって、同地域の人種構成は極めて複雑となるに至った。そのため、中南米地域諸国においては、歴史的に、異なる民族、移民集団間の対立を克服し、国家や社会としての融合や統合を進めていくことが常に大きな課題であった。

現在、中南米諸国においては、民族間の衝突といった深刻な事態は、基本的には生じていない。しかし、この地域に民族の相違に基づく問題が全くないという訳ではない。国により程度の差はあるものの、民族の違いが、国内における社会的地位や貧富の格差という社会問題、社会的対立の背景となっている面があることは否定できない。そして、多くの国にとって、国内の民族間の融合や統合を図っていくことは一つの課題となっている。

(7) 大洋州地域の民族問題

豪州は国民の大宗が移民とその子孫からなる国であり、かつて白豪主義の下で厳しい移民政策がとられたが、大戦後は各地からの移民流入を受け入れ、最近ではアジア系の移民の急増が指摘されている。こうした中で先住民アボリジニや急増するアジア系移民と、人口構成の大宗を占める英国系を始めとする欧州系住民の間に民族的意識の相違も指摘されているが、基本的にはアジア・太平洋地域の一員として文化的な多様性の中に総合を図る方向性が追及されていると言えよう。

| (注) | 89年度の実績は約1,294億円、90年度の実績は約1,654億円。 | |

| (注) | 麻薬の不正取引の背後関係を突き止めるため、取締機関等が情報を得つつも、その監視の下に麻薬が自国の領域を出入することを許容する捜査技法。 | |

| (注) | アゼルバイジャン人は言語的にはトルコ系である。 |