第2節 世界の繁栄の確保

ソ連情勢や東欧情勢の急激な変化や湾岸危機といった激動する国際社会にあって、世界経済もまた、以下のような問題に直面しており、国際秩序の強化と日米欧三極の協調を基礎とした世界的パートナーシップの構築が喫緊の課題となっている。

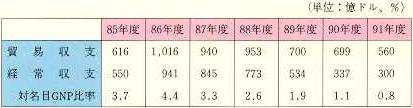

まず、世界経済の現状を見るに、世界経済は83年以来息の長い拡大を続けてきたが、90年に入り景気後退を経験している国もあり、全体として景気は大幅に減速している。世界経済の実質成長率は89年の3.3%から90年の2.1%へ低下し、91年の見通しは1.2%となっている(IMF資料)。米国を中心として91年後半には成長の回復が見られるとの見通しが一般的であるが、その時期及び強さは不透明である。

また、90年においては主要国間の対外不均衡は縮小したものの、依然として不均衡は存在しており、他方、91年の全世界貿易量の伸び率は85年以来最低になると予想されている(IMF資料によれば91年の見通しは2.4%)。

こうした状況の中、一部諸国における保護主義的動きは依然根強いものがある。またEC統合、北米自由貿易協定を始めとして、世界各地域において地域経済統合への動きが顕著になっており、一部の諸国は、このような動きが世界経済のブロック化につながるのではないかという懸念を抱いている。こうした保護主義的動きを回避し、また地域統合が閉鎖的な経済ブロックとならないことを確保していくためにも、多角的自由貿易体制を維持し、強化していくことが不可欠であり、90年からの課題であるウルグァイ・ラウンドの成功裡の終結は世界経済にとっての最重要課題である。東欧諸国の政治面での急激な変化は、経済面では、市場経済への移行の動きをもたらした。今後、東欧諸国に対する支援、市場アクセスの改善、貿易や投資の拡大等を通じ、世界経済にこれら諸国を統合していき、いかにこれら諸国の経済的繁栄を図るかが、西側諸国にとっての課題となっている。

また、多くの開発途上国は、依然深刻な経済困難に直面しており、累積債務問題の解決も極めて重要な課題である。

他方、近年増加傾向にある先進国内の投資需要に加え、ドイツの統一、東欧諸国及びソ連の経済改革等による投資需要等、今後資金需要が拡大していくことが見込まれており、世界的な資金不足が懸念されている。

1. 先進国間の政策協調

第1項において示されている諸問題に対処し、国際秩序を強化していくためには、先進国各国がそれぞれ構造調整努力を行う一方で、引き続き種々の政策協調を行っていく必要がある。特に、世界全体の国民総生産(GNP)の6割以上を占める日米欧三極の役割は極めて大きく、国際社会の直面する諸問題の解決のためにこれら三極間の緊密な政策協調は重要である。このような政策協調は既に、主要国首脳会議(サミット)、7か国蔵相・中央銀行総裁会合、経済協力開発機構(OECD)等において図られてきている。しかしながら、世界経済の成長が減速し、多角的自由貿易体制の維持・強化が焦眉の急となり、世界経済の外縁が広がり、ソ連、東欧諸国、開発途上国の開発と繁栄が確保されねばならない今日、日米欧三極がより幅広い視野から相互に密接に協力し、かつ協調行動をとっていく必要がある。

このような認識により、91年のOECD閣僚理事会、ロンドン・サミッ

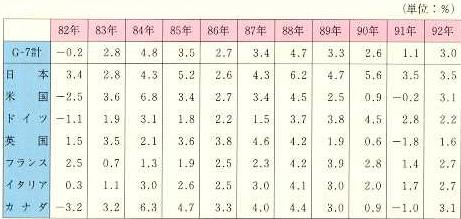

主要国の実質GNP成長率

| (注1) | ドイツは、旧西ドイツ地域のみ。 |

| (注2) | 91年及び92年は見通し。 |

| (出所) | OECD「エコノミック・アウトルック」(91年7月) |

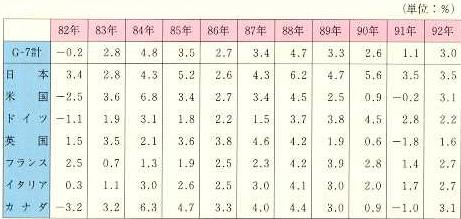

日本の実質GNP成長率の動向

| (注) | 91年度は政府経済見通し。 |

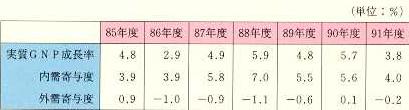

日本の貿易収支、経常収支の動向

| (注) | 91年度は政府経済見通し。 |

トといった一連の会議においては、経済の持続的回復と物価の安定の確保のため、マクロ経済政策協調を維持していくこと、及び多角的自由貿易体制の維持と強化のためにウルグァイ・ラウンド交渉を91年末より前に成功裡に妥結させることが合意された。

2. 日本の政策努力

日本は、日本の経済を世界経済と調和のとれた経済構造に変革しつつ、今後とも内需主導のインフレなき持続的成長を図っていかなければならない。

このような認識の下で、近年、政府は、対外不均衡の是正を「国民的政策目標」として掲げ、内需主導型の経済運営、市場アクセスの改善、規則緩和などの施策を着実に実施してきた。例としては、大規模小売店舗法及び独占禁止法の改正等による規制緩和、総合的輸入拡大策の着実な実施、地価税創設等による総合的土地政策の推進、公共投資基本計画の着実な実施等が挙げられる。このため、経常収支黒字は最大の86年度の941億ドルから90年度の337億ドルへと縮小した。しかしながら、91年に入ってから輸出が急増したこともあり、経常収支黒字が再度増加することが予想される点に注意する必要がある。また、証券金融市場の一連の問題に関しては、これを日本社会全体の特殊性と結びつけた批判が諸外国の報道に見られた。

日本は、国際協調型経済構造への構造調整を今後とも推進するとともに、自由かつ公正な競争、透明な市場機構等の確立された経済原理を尊重した経済運営を図り、国際的な批判を受けないようにしていかなければならない。こうすることによって、日本はその世界経済における役割にふさわしい責任を果たす一方で、真に豊かさを実感できる国民生活を実現していくことができるのである。

1. 概 観

戦後の世界経済の目覚ましい発展の原動力となったのは、市場経済を基礎とした自由貿易体制である。関税と貿易に関する一般協定(GATT)は、1947年の創立以来、自由貿易の推進機関として、貿易の拡大と世界経済の成長に多大の貢献を果たしてきている。

サービス貿易の拡大を始めとする幾つかの国際経済の新しい展開を踏まえ、自由貿易体制の維持と強化を図ることが必要となっている。このため、GATTのウルグァイ・ラウンド交渉(注)が開始されたが、この交渉は、90年12月末に開催されたブラッセル閣僚会合においても、農業交渉等の主要分野で対立が解消しなかったため、当初の交渉期限であった90年中に最終合意を達成することに失敗し、交渉は91年に越年している。この交渉を可能な限り早期かつ成功裡に終結させることが、国際貿易分野における最大の課題となっている。

日本にとって、自由貿易体制を維持し強化していくことは、自国の利益であるのみならず、世界の主要貿易国としての責務でもある。自由貿易の堅持及び保護主義の防遏は、日本の貿易政策の基本である。ウルグァイ・ラウンド交渉が万が一にも失敗するような事態となれば、一方的主義、二国間主義、閉鎖的地域主義、管理貿易への傾斜といった保護主義的な動きを排除することが極めて困難となろう。このような認識に基づき、政府は、ウルグァイ・ラウンド交渉を成功裡に終結させることを日本の外交の最重要課題の一つとして位置付け、そのために積極的に貢献してきている。

2. ウルグァイ・ラウンド交渉の現状

(1) ブラッセル閣僚会合

ウルグァイ・ラウンド交渉は、当初ブラッセルにおける閣僚会合(90年12月3~7日)で終結することが目標とされていたが、主として農業問題をめぐる米国やケアンズ諸国(注)と欧州共同体(EC)との間の対立のため交渉はまとまらず、継続されることとなった。他方、この会合においては、原産地規則など幾つかの分野で実質的な進展ないし事実上の合意が達成された。なお、日本よりは、中山外務大臣に加え、山本農林水産大臣及び武藤通商産業大臣が出席した。

(2) 交渉再開までの動き

ブラッセル閣僚会合後も、内国支持、国境措置及び輸出補助金の3分野の各々について条件を付すことなく削減する旨の約束を求める米国、ケアンズ諸国と、これには応じられないとするECの対立は解消せず、91年に入ってダンケル・GATT事務局長を中心に交渉再開へ向けて種々の努力が行われた。米国とECの間の調整は難航したが、最終的には2月20日の農業会合において、ダンケル事務局長が自己の責任において3分野の各々について「個別の約束を達成することに合意があることを確認する」旨発言し、米国及びECを含む各国もこれに異論を挾まなかったことから、2月26日の貿易交渉委員会において交渉再開が正式に決定された。

(3) 交渉再開後の動き

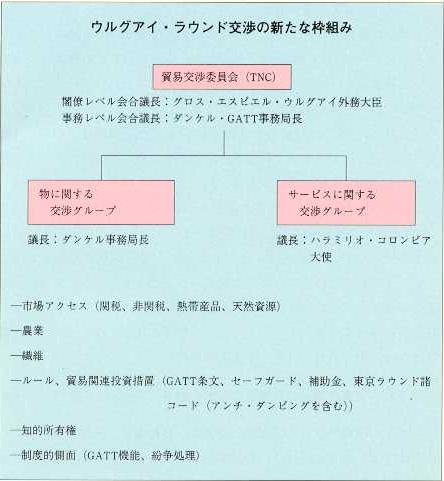

3月から再開された交渉においては、米国議会がファースト・トラック手続き(注)の延長を審議中であったこともあり、多くの作業が残されている農業、サービス、市場アクセスの分野を中心に、主として技術的事項について検討が開始されることとなった。さらに、4月の貿易交渉委員会では、今後の新たな交渉体制として、15の交渉分野を7つのグループに再編成した上で交渉を行うことが合意された。

交渉をめぐる環境について言えば、5月末に米国議会においてファースト・トラック手続きの延長が確定し、6月上旬の経済協力開発機構(OECD)閣僚理事会や7月中旬のロンドン・サミットにおいて、ラウンドの91年中の終結に向けて努力することが参加国間で確認されるなど、交渉の本格化に向けた機運が醸成された。こうして、7月末には貿易交渉委員会が開催され、ダンケル議長は、交渉は夏休み直後に決定的な段階に移行する旨、また、9月以降の作業の加速化が必要であり、10月及び11月が「決断の時期」である旨表明した。

3. 交渉再開後の主要交渉分野の動き

(1) 市場アクセス(関税、非関税、熱帯産品、天然資源)

交渉では、鉱工業品について加重平均で33%以上の関税引下げや、非関税障壁の削減または撤廃の実現を目指している。この目標に向けて、各国が相手国に対するリクエストと自国のオファーを提示し、これらを基礎に二国間交渉が鋭意実施されている。特に、関税については、主要先進国及び一部の開発途上国の間で関税の相互撤廃を幾つかの分野で実

現するよう交渉が行われている。開発途上国の関心品目である熱帯産品については、日本は、90年11月、原則50%の関税引下げを主体とする包括的な改善オファーを提出した。

(2) 農 業

交渉は、内国支持、国境措置及び輸出補助金の削減を中心に行われている。国内支持については削減の手法としての総合保護指標(AMS)の扱い、国境措置については関税化やミニマム・アクセス、また、輸出補助金についてはその削減方法が主要な争点として議論されている。91年6月末には、各国の主張をとりまとめたオプション・ペーパーがダンケル農業交渉グループ議長より提出されており、秋以降の交渉では、このペーパーの選択肢を絞っていく等の形で交渉が進展していくものと考えられる。日本は、世界最大の農産物純輸入国としての立場から、食糧安全保障を含む非貿易的関心事項に対する配慮が必要である旨強く主張し、各国の理解を求めている。

(3) サービス

交渉の主要な課題は、サービス貿易全般についての一般的な取極である枠組み協定、特定のセクターについての規律を盛り込んだ部門別付則、及びいわゆる規制措置の自由化交渉に当たる初期コミットメント交渉である。この分野は、全く新たに国際的な規律を策定するものであることから依然として多くの作業が残されている。

(4) 繊 維

GATTの下で自由貿易に対する例外的な措置を容認している現行の多角的繊維取極(MFA)及びこの取極に基づく各種規制措置を「ガットに戻す」ための交渉が行われている。繊維は、伝統的に開発途上国の主要輸出品目であり、この分野における自由化の達成に対する開発途上国の関心は極めて高い。

(5) ルール及び貿易関連投資措置(TRIMs)

アンチダンピング、補助金、基準認証、セーフガード、GATT条文、原産地規則等の規則に係る分野に関する現行規則の明確化及び規律の強化、ローカル・コンテント等、貿易に関連する投資措置に関する新たな規則を策定するための交渉が行われている。日本は、これらの分野における規律の強化はGATTを中核とする国際貿易に「法の支配」を確立することになるとして、この分野を重視しており、積極的に交渉の進捗に貢献している。

(6) 知的所有権(TRIPs)

貿易に関連して知的所有権の保護がますます重要となっていることを踏まえ、知的所有権に関する保護規範及び執行を内容とする新たな規則を策定するための交渉が行われている。この分野においては、保護規範は世界知的所有権機関(WIPO)で扱うべきであると主張している開発途上国との調整や、特許の先願主義と先発明主義の整理、コンピューター・プログラムの取扱い、地理的表示の問題などをめぐる主として先進国間における調整が残っている。

(7) 制度的問題(紛争処理、GATT機能強化等)

昨今の紛争処理案件の増大を背景にGATTの紛争処理機能の強化を目標に交渉が行われている。再審制度の導入、パネル報告書の採択方法、一方的措置の禁止等が課題となっている。

4. その他の動き

環境問題の重要性が国際的に増大していることを背景に、GATTでは、91年に入り、貿易と環境の問題についても取り上げ、GATTの規則と環境政策の調和をいかにして図っていくのかなどの問題について活発な議論が行われている。

1. 湾 岸 危 機

90年8月の湾岸危機の際にとられた経済制裁措置により、イラク及びクウェイトの石油(注)が国際石油市場に供給されなくなり、主に心理的な要因により一時期バレル当たり40米ドルを超えるなど、石油価格の上昇を招いた。しかし、(あ)サウディ・アラビア等の産油国による迅速な増産、(い)消費国と産油国の双方における豊富な在庫の存在、(う)世界経済の成長の鈍化による石油需要の低迷、さらには(え)国際エネルギー機関(IEA)により実施された緊急時協調対応計画等により、石油需給の逼迫は見られなかった。

90年上半期の日本のイラク及びクウェイトからの原油輸入量は、合計日量44万バレルであり、全輸入量の12%であった。また、クウェイトからの石油製品の輸入量は、日量12万バレルで全輸入量の14%であった。

政府は、両国からの石油輸入停止による不足分を補うため、他の産油国からの原油輸入や国内精製量を増やす一方、省エネルギー対策、便乗値上げ防止の指導等を実施した。この結果、国内においても石油需給の逼迫を招くことなく事態を乗り切った。

91年1月17日の多国籍軍による武力行使と同時に、IEAの緊急時協調対応計画(注)が発動された。

日本は、応分の責任を果たすため日量35万バレルの石油を市場に供給可能とするよう、民間の備蓄義務量をそれまでの82日分から4日分引き下げる措置をとった。

この措置により、日本の民間備蓄量は、義務量を上回る88日分あった1月末に比べ2月には約4日分(1,649万バレルに相当)減少した。このように日本は、IEAの一員としての国際的責務を果たし、国際石油市場の安定に貢献した。

2. 国際エネルギー機関(IEA)閣僚理事会

91年6月に開催されたIEA閣僚理事会においては、ソ連及び東欧諸国の変革、湾岸危機の発生等を背景に、緊急時即応体制、原子力、IEA非加盟国との関係といった今後のエネルギー政策上の主要課題を中心に検討が行われた。

緊急時即応体制については、湾岸危機に際しての緊急時対応を評価した上で、今後、各国の石油備蓄の強化等によりこの体制の一層の充実を図ることを決定した。日本は従来より確実かつ即効性のある緊急時対策として石油備蓄の増強(注)に努めているが、これは、今回の閣僚理事会における結論と軌を一にするものである。

政府は、原子力を安定供給が可能で清潔な中核的石油代替エネルギーと位置付けている。今回の閣僚理事会では、原子力の安全性の確保に留意する一方、エネルギー供給の確保及び温室効果ガスの排出の安定化を図る観点から原子力が重要である旨、IEA全体としての認識が示されたが、これは今までにない重要な進展である。

非加盟国との関係については、ソ連のエネルギー生産面の不安定性を認識し、そのエネルギー情勢を見守ることとなった。また、ソ連及び東欧諸国を含めたエネルギー資源の適切な開発と利用の推進を目的として、欧州共同体(EC)が推進する「欧州エネルギー憲章」構想については、日本を始めとする非欧州諸国の強い主張を踏まえ、非欧州諸国を差別しない内容のものにすることに合意を見た。この構想については、その後7月に第1回の検討会議が開催され、日本もこれに参加した。

産油国と消費国間の接触については、非公式かつ幅広い参加の下に、市場機構を尊重するという原則を踏まえて進めるべきであることに合意した。このような接触を促進する種々の機会が設けられるに至っており、政府としても情報交換を通じた市場機能の強化を重視する立場からこれらに参加している。

3. エネルギー安全保障のための今後の方策

日本の一次エネルギー消費に占める石油の割合は89年において56%であり、また、石油の輸入依存度は99.7%(中東依存度71%、OPEC依存度76.5%)となっている。また、日本の今後10年間のエネルギー需要は、年平均1.6%で増加する見込みである。

したがって、日本にとって石油の安定供給の確保は極めて重要である。そのための方策としては、特に、(あ)石油自主開発の推進(注)、(い)石油供給源の多様化及び産油国との良好な関係の構築、(う)備蓄の増強、を挙げることができる。他方、需要面では、省エネルギーやエネルギー利用の効率化を図るとともに、原子力を始めとする石油代替エネルギーの利用等を一層促進することが重要である。

ソ連情勢及び東欧情勢の変化を契機として、経済面においても、東西関係を見直す動きが進んでいる。ソ連及び東欧諸国における多元的民主主義と市場経済体制を導入する動きは、長期的に世界の政治的安定、経済的発展に寄与し、西側の利益にかなうものであり、これらを支援するべきであるという考え方は、今や西側主要国の間で共通の認識となっている。このような考え方に基づき、ソ連及び東欧諸国の経済改革を支援するための努力が行われている。

他方、経済交流の実体においては、ソ連及び東欧諸国と西側諸国との経済的な結び付きはもともと希薄であり、その拡大は進んでいない。経済協力開発機構(OECD)に加盟している24か国について見ると、90年のソ連及び東欧諸国との貿易額は約988億ドル(うちソ連との貿易額が約553億ドル、東欧諸国との貿易額が約435億ドル)であるが、これは同年のOECD加盟24か国の貿易額全体(約5兆34億ドル)の2%相当にすぎない(OECD資料)。日本について見ても、89年のソ連との貿易額は約60億ドル、同年の東欧諸国との貿易額は約14億ドルであり、両者を合計しても、同年の日本の貿易額の1.5%である(IMF資料)。

ただし、原油や天然ガスといった特定の産品については、ソ連は世界最大の生産国(注)であり、その生産動向は国際エネルギー情勢に大きな影響を及ぼし得るものである。90年のソ連のOECD加盟24か国に対する石油輸出量は1日当たり約160万バレルであり、これはOECD加盟24か国の石油消費量の約4%に相当する。また、同年のソ連の西欧諸国に対する天然ガス輸出量は石油換算で1日当たり約124万バレルであり、これは西欧諸国の天然ガス消費量の約38%に相当する。特に、ドイツとフランスは天然ガス消費の約40~50%をソ連からの輸入に依存している(IEA資料及びBP資料)。

ソ連及び東欧諸国の長期的な経済発展のためには、これらの諸国の経済改革を進めることが必要であるが、そのための重要な手段として貿易の促進等を通して、世界経済、特に西側経済との係わりを拡大し、これらの諸国の経済を世界経済に統合していくことが重要である。

このような流れの中で、東西間の経済交流の制約が取り去られ、世界経済が一つに統合されていけば、東西経済関係という言葉は次第に意味を失うことになろう。

1. ソ連及び東欧諸国の経済改革の支援

ソ連、東欧諸国の経済改革の成功は、世界経済の一層の繁栄と発展の可能性をもたらすものである。他方、大規模な社会主義経済から市場経済への移行は歴史上初めての試みであり、また、これらの諸国は、市場経済の原理や制度に関する知識のみならず、市場経済の基盤となる価値観や行動様式に関する理解等を欠いている。したがって、ソ連、東欧諸国の経済改革の成功のためには、第一義的にはこれらの諸国による自助努力が必要であることは当然であるが、西側諸国としてはこれら各国の状況に応じた適切な支援を行うことが重要である。

東欧諸国については、ロンドン・サミットの政治宣言及び経済宣言においても、これらの諸国の改革に対する全面的な支援を確認している。ソ連については、ヒューストン・サミットやロンドン・サミットを通じた議論において、その民主化と市場経済導入の努力を支援すべきであるという点で意見の一致を見た。東欧諸国における改革は明確で実行可能な経済プログラムに従って実施されつつあるが、これらに対しては技術と資金の両面における積極的な支援が有効であり、また必要である。他方、このような経済プログラムが未だ導入されていないソ連については、市場経済への移行を助けるための技術的支援が支援の中心となるべきであることは、経済的見地からも明らかである。この点については、90年12月、国際通貨基金(IMF)、世界銀行、経済協力開発機構(OECD)及び欧州復興開発銀行(EBRD)の4機関により発出されたソ連経済に関する報告書も、ソ連経済の改革に必要なことは、大規模な資金援助ではなく、技術的支援であるとの結論を下している。

東欧諸国に対する支援としては、農業、職業訓練、投資促進、環境保護、エネルギー、市場アクセス改善、国際収支支援等を優先分野として、日本も技術と資金の両面で積極的協力を行っている。ソ連に対する技術的支援の内容としては、経済専門家の交流を通じた市場経済のノウ・ハウの供与が特に重要である。日本はソ連調査団の受入れ、専門家のソ連への派遣等を実施しており、また、91年4月のゴルバチョフ大統領訪日の際に技術的支援に関する協定に署名した。さらに、ソ連については、軍事部門に投入されている資源を民間部門に振り向けることが必要であり、このような軍需から民需への転換の重要性については、ロンドン・サミットの経済宣言においても言及されている。この点に関連して、91年7月、日本は米国よりも参加を得て転換問題を扱う調査団をソ連に派遣した。

ソ連及び東欧諸国の経済改革支援のため、二国間の協力を協議し調整する枠組みが設けられており、その具体例は、89年のアルシュ・サミットで合意された対東欧支援関係国会議(G-24)である。現在、G-24の支援の対象はすべての東欧諸国となっている。また、EBRDのようなソ連及び東欧諸国の支援のための多数国間の機関も設けられている。EBRDは、ソ連及び東欧諸国を支援の対象としており、その任務は、民間部門の活動の促進、国内外の資本等の調達、生産的投資の助長、資本市場の育成等である。EBRDは、91年4月正式に発足し、その活動を開始した。

また、OECDは、ソ連、東欧諸国に対し、経済運営、構造調整等についてOECDの持つノウ・ハウを活かした協力を実施している。具体的には、「移行する欧州経済に対する協力センター」を90年3月設置し、このセンターにおいて、セミナーやシンポジウムの開催、技術協力、専門家の受入れ等を実施している。また、91年度からは、ポーランド、ハンガリー及びチェッコ・スロヴァキアを対象として、定期的な国別経済審査、OECDの各種委員会への参加、特定分野での政策のレビュー及び政策実施のための技術協力等を実施する「移行期のパートナー」プログラムを開始している。

2. ソ連及び東欧諸国の国際経済体制への統合

ソ連や東欧諸国の経済改革の推進のためには、貿易等の拡大が極めて重要である。ロンドン・サミットの経済宣言においても、こうした観点より、東欧諸国について「国際経済体制へのこれら諸国の統合を奨励するとの我々のコミットメントを新たにする」、また「ソ連の世界経済への統合を支援する用意がある」という決意が表明されている。ソ連及び東欧諸国の国際経済体制への統合を図る上で、これらの諸国と関税と貿易に関する一般協定(GATT)、国際通貨基金(IMF)、世界銀行等の国際機関との関係は重要な意義を有するが、この点については、次のような進展が見られる。

GATTについては、東欧諸国のうち、チェッコ・スロヴァキア、ユーゴースラヴィア、ポーランド、ルーマニア、ハンガリーはGATT締約国であり、ブルガリアは加入申請中である。東欧諸国はGATTとの対話を通じ開放的貿易政策の策定に努力している。ソ連については、そのペレストロイカの進展等を踏まえ、90年5月ソ連のGATTへのオブザーバー参加が認められた。

IMFと世界銀行については、東欧諸国のうち、既に加盟しているユーゴースラヴィア、ポーランド、ハンガリー、ルーマニアに加え、90年9月にはブルガリア及びチェッコ・スロヴァキアが加盟した。IMFと世界銀行は、東欧諸国への各種融資及びその有効性を確保するためのマクロ経済安定化プログラムの作成を通じ、これら諸国への金融支援において主導的役割を果たしている。ソ連は、IMFと世界銀行への正式加盟を申請しているが、正式加盟を受け入れる条件は整っていないとみなされている。他方、ソ連がIMFと世界銀行から技術的支援を受けるための特別提携関係を認めるという点では、西側主要国の間で意見が一致している。この特別提携関係の内容は、資金援助は含まないとされている。

以上に加えて、東欧諸国については、世界経済への統合を実体面で進めようとする動きも見られる。その一つの例は、欧州共同体(EC)がポーランド、ハンガリー及びチェッコ・スロヴァキアとの間で行っている連合協定締結交渉である。この協定は貿易、投資等の自由化を目的としており、これら3か国の経済の活性化に資することが期待されている。ただし、このような協定は、多角的自由貿易体制と整合性を有し、これを補完するものであるべきことは当然である。もう一つの例は、東欧諸国の西側諸国に対する市場アクセスの改善である。米国は91年7月に大統領貿易拡大構想を発表し、東欧諸国に対する特恵関税制度の適用を進めることを表明した。日本は、ソ連及び東欧諸国(アルバニアを除く)に対し、最恵国待遇を適用し、また、ポーランド、ハンガリー ブルガリア、ルーマニア及びに対して特恵関税制度を適用している。これらの点の関連で、ロンドン・サミットの経済宣言は、「輸出市場の拡大は、中・東欧諸国にとり決定的に重要である。我々は、市場経済への輸出が大幅に拡大していることを歓迎し、鉄鋼、繊維、農産物等の分野を含むこれら諸国の産品とサービスに対し我々の市場へのアクセスを一層改善することとする。この関連で、我々は欧州共同体とポーランド、ハンガリー及びチェッコ・スロヴァキアとの連合協定交渉における進捗、及び米国が発表した大統領貿易拡大構想を歓迎する。これらすべてはGATTの原則に合致しよう」と述べている。

3. ココム規制の見直し

ソ連情勢及び東欧情勢の変化は、上記のとおり、西側諸国の間にこれらの諸国を経済面で支援するという政策を生んだが、それとともに、これらの諸国に対する西側諸国の従来の政策に変化をもたらしている。その一つの例は輸出規制調整委員会(ココム)である。ココムにおいては、約1年間にわたり、規制対象を真に戦略性の高い品目に絞った新産業リスト(コアリスト)を作成する作業が行われてきた。その結果、91年5月パリで開かれた第7回ココム・ハイレベル会合において、従来の産業リスト80品目をエレクトロニクス、コンピューター、通信等の9つの範に整理した新産業リストを採択し、大幅な規制緩和を達成した。これは、1949年に設立されたココムの歴史上初めての抜本的なリスト改訂の作業であり、画期的な意義を有するものである。今後のソ連、東欧情勢の更なる変化を踏まえ、ココムとしても必要な作業、すなわち、武器リストや原子力リストの改訂、一部の国の規制対象国からの除外、新産業リストのレビュー等が続けられることとなろう。

1. 開発途上国の経済の現状

開発途上国経済の実質成長率は、80年代を通じてほぼ2~4%台で安定していたが、90年には1.3%に急落した(IMF資料)。これは、湾岸危機による影響が大きいと考えられ、中東及びアジアの多くの開発途上国は、一次産品価格の低迷に加え、原油価格の高騰、観光収入の減少、出稼ぎ労働者からの仕送りの減少等に悩まされた。他方、中東地域以外の産油国は、原油価格の高騰によって好影響を受けたが、これらの諸国の中にも、逆に米国経済の後退の悪影響を被った国もあった。

アジアにおける経済成長は5%と依然として好調であるが、アフリカでは89年の3.3%から90年の1.9%に減速し、その他の地域では軒並みマイナス成長になっている。アジアの中でも、韓国、台湾、香港、シンガポールというアジアNIEs(注1)に、タイ、マレイシアを加えたDAEs(注2)経済は特に順調で、開発途上国の経済の多様化がますます進んでいる。このため、日本を含め先進国としては、開発途上国に対する経済政策の実施に当たっては、今後とも開発途上国各国の実情に応じたきめ細かい対応が一層重要となっている。

2. 累積債務問題

(1) 問題の現状

累積債務問題は、依然として国際経済金融体制の健全な発展にとって重大な問題である。開発途上国全体の累積債務残高は、90年末で約1兆3,400億ドルに上り、これら諸国全体の国民総生産(GNP)の約4割、その輸出総額の約1.8倍にも相当する(世界銀行推計)ばかりでなく、いまだに返済能力が十分に回復していない債務国も数多い。さらに、民間銀行の貸し渋りを背景として、84年以降は、債務返済のために債務国から流出する資金が新規貸付けとして債務国に流入する資金を上回るという状況(資本の逆移転現象)が続いている。

(2) 問題解決に向けた国際的努力

累積債務問題の解決に向けて、現在、開発途上国と先進国及び国際機関による努力が行われている。

中南米諸国を始めとする巨額の民間銀行債務を抱える比較的所得水準の高い債務国については、対策の基本は、新債務戦略(いわゆるブレイディ提案)である。従来の新規融資と共に民間銀行債務の元本の削減と利払いの軽減に焦点を当てたこの戦略は、サミット等の場において繰り返し国際的な支持が確認され、既に、メキシコ、ヴェネズエラ、フィリピン等に適用されている。

他方、サハラ以南のアフリカを中心とする経済基盤の脆弱な最貧国に対しては、二国間の公的債務の一部帳消しを含む債務返済負担を軽減するための具体的な枠組み(いわゆるトロント・スキーム)が、88年10月から順次適用されているが、最貧国の依然として深刻な経済状況を踏まえ、現在、その見直しが行われている。

また、最貧国よりは所得水準が高いものの二国間の公的債務に大きく依存している債務国に対しては、90年9月以降、繰延期間の長期化を中心とする救済措置が順次実施されている。さらに、91年に入り、ポーランド及びエジプトに対し、例外的に特別な債務救済措置が適用された。

(3) 日本の基本的考え方

累積債務問題を根本的に解決するためには、債務国の経済再建が不可欠であり、そのために必要な環境作りを債務国と先進国の双方が進めることが重要である。そのためには、何よりもまず、債務国が国際機関との合意に基づき健全な経済政策や構造調整計画を着実に実施し、特に、その一環として、投資環境の整備や逃避資本の還流等を通じて資本の流入に努めることが重要である。他方、先進国側としては、公的債務と民間債務の割合、所得水準などそれぞれの債務国の状況に応じてきめ細かく対応することが必要である。また、国際機関とも協調しながら、債務国の自助努力を資金面で支援するとともに、世界経済の持続的成長を維持し市場アクセスを改善するなど幅広い分野にわたる総合的な対策が必要である。

(4) 日本の貢献

政府は、このような考え方に基づき、従来から欧米先進諸国及び国際通貨基金(IMF)や世界銀行等の国際機関とも協調して、次のような具体的施策によって債務国の自助努力を支援し、問題解決に積極的に貢献してきた。

政府開発援助(ODA)については第四次中期目標の下でその量と質の拡充に努めている。さらに、日本から開発途上国への完全アンタイドの資金の流れを一層促進するため、現在、92年までの5年間に650億ドル以上の資金還流を実現するための措置を着実に実施しており、91年6月末現在、既に7割以上のコミットメントを達成した。この資金還流措置では、100億ドル以上をめどとして資金を新債務戦略の適用国に供与する方針であり、既にメキシコ、フィリピン及びヴェネズエラに対する供与が具体化した。また、日本の民間銀行が新債務戦略に支障なく対応できるようにするために必要な税制上の措置も90年より実施に移した。

他方、二国間の公的債務についても、債務国の経済再建のために必要な資金需要に留意しつつ、最貧国に対するトロント・スキームを始めとする前述の国際的な枠組みや合意に基づく措置を順次適用している。さらに、後発開発途上国(LLDC)に対しては、債務救済のための無償援助を実施している。

このような日本の貢献は、先進国と途上国の双方のみならずIMF、世界銀行等の国際機関からも高く評価されている。

3. DAEsとの対話

開発途上国経済の多様化が進む中で、市場経済体制の下、海外からの直接投資の積極的な受入れ、貿易の拡大などにより、80年代を通じて特に高い成長率を記録し続けてきた一部のアジア諸国や地域は、世界経済全体の運営を論じる上で無視し得ない存在となっている。

87年頃から、欧米諸国は、アジアNIEsの貿易収支の黒字の増大に対する批判を強め、NIEsが先進国と同様の責任を引き受けることを求めた。これに対し、日本は、アジアNIEsが世界経済においてその経済力に見合った責任を果たすことは重要であると指摘しながらも、まず、アジアNIEsの活力が世界経済の活性化に果たしている役割を積極的に評価すべきであり、そのような前提に立てば、アジアNIEsが経済成長を減速することなく、国際貿易などの世界経済の運営に対する関与を順次増大させていくことが重要である旨主張した。

日本は、その方途としては、先進国とアジアNIEsとの間の対話を推進し、相互理解を深めていくことがまず必要であると考え、そのための場を作るよう努力した。そのかいもあって、89年1月からOECDの主催で経済協力開発機構(OECD)加盟諸国とアジアNIEsとの間の対話が開始された。その後、対話の相手にタイ、マレイシアも加えDAEsとの対話となり、この対話は着実な発展を見せている。この対話では、政府関係者以外にも産業界及び学界からの参加も得て活発な情報や意見の交換が行われ、DAEs経済の状況、貿易政策や経済政策などについて相互理解が促進され、大きな成果が挙がっている。

このようにこの対話が極めて有意義なものであるとの認識は参加国の間でも共通のものとなっており、今後とも貿易や投資等に関連する特定のテーマを取り上げ、ワークショップ形式で建設的な対話を更に深めていくこととなっている。政府としても、OECD諸国とDAEsとの間の相互理解を図り、両者の協力関係を強化していくことに積極的に貢献していく方針である。

1. 概 観

(1) 政府開発援助(ODA)の新たな指針

戦後の東西冷戦構造が崩壊し、新しい国際秩序が模索される中で、日本の援助のあり方についても国民の関心が極めて高くなっている。すなわち、東欧諸国及びソ連の変革さらには湾岸危機を契機として、民主化及び経済改革の重要性、途上国の軍備のあり方、軍備管理・軍縮の面における国際社会の一層の努力の必要性が注目されたこともあり、日本の外交の柱である政府開発援助(ODA)のあり方についても国内的な関心が高まった。こうした状況を踏まえ、91年4月に国会において海部総理大臣より、ODAの実施に当たっては、被援助国における(あ)軍事支出の動向、(い)大量破壊兵器及びミサイルの開発や製造等の動向、(う)武器輸出入の動向、(え)民主化の促進・及び市場指向型経済の導入の努力や基本的人権及び自由の保障状況といった諸点にも十分注意を払う旨を表明した。

日本がODAを実施するに当たっては、今後とも人道的考慮及び国際社会の相互依存性の認識という基本理念を堅持していくことに変わりはないが、上記の4項目は、これらの理念に基づいたODAを実施する上での指針とも言うべきものである。もとより、軍備管理・軍縮等は、日本一国のみで、また、援助によって直接的に実現を図ることができる問題ではないが、日本がこのような考え方を繰返し開発途上国に説明することによりこれらの問題に対する開発途上国の関心を高め、さらには国際社会全体の努力を促していくことが重要である。

(2) 政府開発援助(ODA)の一層の拡充

経済成長の低迷、累積債務問題、貧困層の拡大、そしていわゆる資本の逆移転現象等、多くの開発途上国は依然として厳しい経済的困難に直面しており、ODAの担うべき役割はますます重要となっている。

しかし、89年の実績では世界第1位であった日本のODAは、90年のODA実績(支出純額ベース)でも、米国に次いで第2位と、依然として世界の最大の援助国の一つとなっているが、援助の対GNP比率は他の援助国の平均を依然として下回っている(90年の実績では、0.31%、DAC諸国平均は0.35%)。このような中で現在、日本は第四次中期目標の下で質量両面におけるODAの拡充を図っており、88年から5年間で、500億ドル以上のODAを供与し、これによってODAの対GNP比率を着実に改善するよう努めている。

(3) 91年度の予算

第四次中期目標の4年目に当たる91年度のODA予算は、この目標に盛り込まれた諸施策を着実に実施するため、一般会計予算で前年度比8.0%増の8,831億円を計上している。また、円借款の原資の一部となる財政投融資からの借入れや国際機関への出資等を一般会計予算に加えたODA事業予算については、前年度比5.5%増の1兆5,295億円を計上している。

(4) 実施体制の拡充

ODAを拡充するためには、ただ単に援助額の増加を図ればよいと言うものではなく、援助を効果的、効率的、かつ、受け取る側の経済・社会開発に役立つ形で実施することが重要である。このことは、援助の実施体制の拡充、すなわち、援助に携わる要員の整備と拡充を援助の量的拡充に伴って行っていくことがますます必要になっていることを意味する。日本は、今や世界でも最大規模の援助を実施するようになっているにもかかわらず、その実施体制、特に援助実務に携わる国際協力事業団、海外経済協力基金といった実施機関及び外務省を始めとする関係省庁の担当部局の人員数は、他の先進援助国と比較して十分なものとはとても言い難いのが現状である。中でも、援助実施の現場である開発途上国に駐在する要員の不足は深刻である。今後はアフリカ、中南米等、これまで日本になじみの少なかった地域を含めてODAが更に拡大していく中で、これらの地域でも対応できる要員を含め、援助要員の拡大は喫緊の課題となっている。同時に、援助政策や計画の策定等に携わる援助専門家や研究員の育成にも一層力を入れていかなければならない。

(5) 援助の質的改善

いわゆる援助の質の改善も依然として重要な課題として残されている。例えば、その条件の緩やかさ (グラント・エレメント)や贈与の割合(贈与比率)については、ODAのほぼ4割以上を借款が占める日本の場合、他の援助国よりまだ見劣りするのが現状である。政府は無償資金協力及び技術協力の拡充に努めており、また、援助のアンタイド率(援助の財及びサービスの調達が援助国のものに限られない率)については、これまでの努力の結果、世界でも最も高い水準にあるが、援助の質的改善について今後とも一層の努力を行っていかなければならない。

(6) 国民の理解と支持の増進

今後とも、ODAを拡充し、強化するためには、国民の理解と支持を得ていくことが必要である。そのためには、ODAのァ明性を一層高めることが重要である。政府は援助関連情報の公開や各種の広報資料の配布を通じODAに対する理解の促進に努めてきているが、今後ともこのような努力を強化していく考えである。同時に、国民が直接、開発援助に参加できるような社会的基盤を作っていく必要がある。この観点から、政府は広報活動の推進に加え、開発教育の普及にも一層力を入れていく考えである。

(7) 地球環境分野における途上国支援

日本は、環境分野における援助を重視している。近年、国際的に注目を集めている地球環境問題に対する取組に当たっては、特に、開発途上国における環境保全の努力を支援することが必要である。また、日本はODAの実施に当たって開発プロジェクトが周囲の環境に悪影響を及ぼさないよう十分に配慮することとしている。

日本は89年のアルシュ・サミットにおいて、3年間で3,000億円をめどに環境分野の援助を強化するという目標を発表したが、この目標は89及び90年度の2年間でほぼ達成された(89年度は約1,294億円、90年度は約1,654億円)。91年のロンドン・サミットに際し、特に、森林保全や公害防止などの地球環境問題に関する重点分野における協力を拡充し、また、援助案件が環境に及ぼす影響の調査を拡充するなど、援助における環境への配慮を一層強化していく旨を表明した。

(8) その他の新たな課題

草の根に援助を直接に行きわたらせ、緊急な必要性に柔軟かつ迅速に対応することができる非政府機関(NGO)との連携やその支援にも一層力を入れていく必要がある。また、開発と女性(WID)、すなわち、開発における女性の参加と受益の確保に配慮した援助の推進も重要である。開発途上国の幅広い開発ニーズ、実情に応じたきめ細かい対応を行うために、種々知恵と工夫をこらしていくことが求められている。

2. 日本の政府開発援助(ODA)の形態

(1) 技 術 協 力

技術協力は、開発途上国の国造りを担う人材を育成するという側面とともに、人と人の接触を通じて日本と途上国の間の相互理解と親善を深めるという側面をも有している。技術協力は、日本の豊富な技術を活かした協力として今後その一層の拡充が期待されている分野である。

政府ベースの技術協力は、主に国際協力事業団を通じて実施しており、開発途上国の多様な必要に応じるため研修員の受入れ、専門家の派遣、機材の供与、開発調査(注1)、プロジェクト方式技術協力(注2)、開発協力(注3)、青年海外協力隊の派遣、青年招聘事業(21世紀のための友情計画)、国際緊急援助隊の派遣といった種々の形態で行っている。

日本の技術協力の実績は90年には16億4,500万ドルである。日本の技術協力を開発援助委員会(DAC)の資料によって国際的に比較すると、89年の実績額11億3,700万ドル(1,568億円、行政経費を除く)は、DAC加盟18か国中、フランス、米国、西ドイツに次いで第4位であるが、ODAに占める技術協力の割合では、DAC平均22.0%の約半分の12.7%で、DAC加盟国中第12位であった。ODA全体の内容の充実を図るためにも、技術協力の量的拡大に努めていく必要がある。そのため、技術協力の量的拡充に対応し得る実施体制の強化を図るとともに、援助に携わ

ニジェールで植林の技術指導を行う青年海外協力隊員

(国際協力事業団提供)

る人材の育成を拡充することが必要である。

(2) 無償資金協力

(イ) 概 観

無償資金協力は、被援助国に返済義務を課さないで資金を供与する形態の援助であり、基礎生活分野、人造り分野を中心とした開発途上国の様々な開発ニーズに応えることのできる援助である。無償資金協力には一般無償援助、水産無償援助、災害緊急援助、文化無償援助、食糧援助(注1)、食糧増産援助(注2)の形態がある。日本の無償資金協力の事業総額は、この協力に対する開発途上国及び他の主要援助国の期待の高まりを反映して拡大してきた。91年度の無償資金協力予算(当初予算)は総計約2,125億円となっており、10年前と比較すれば、その規模はおよそ1.7倍となっている。

日本のODAについては今後、量の拡大のみならず、質の一層の向上を図ることが大きな課題となっているが、無償資金協力はそのための重要な柱である。

(ロ) 湾岸危機に伴う避難民対策

90年度は湾岸危機に伴う避難民対策として、国連災害救済調整官事務所(UNDRO)等を通じ合計6,000万ドル(約81億円)の緊急援助を実施し、これにより避難民キャンプでの救援活動や避難民の本国帰還のための旅客機の借り上げ等を行った。

(ハ) 経済構造改善努力支援無償援助の実施

日本は、被援助国の経済構造改善の努力を支援するためノン・プロジェクト型の無償資金協力を実施しており、87~89年度の3年間にアフリカ諸国等に対し、617億円(約5億ドル)を供与した。90年度からはこの経済構造改善努力支援無償援助を新たに3年間で6億ドル程度実施することとし、90年度はこの援助の対象をニカラグァ、ペルー、フィリピン等、アフリカ以外の諸国にも拡大して合計240億円を供与した。

(ニ) 小規模無償資金協力制度の拡充

小規模無償資金協力制度は、従来の一般無償資金協力においては対応が困難であった比較的小規模の案件に迅速かつ的確に対応するため、89年度より導入さた。89年度は32か国、95件、約2億9,400万円、90年度は44か国、92件、約2億9,600万円の援助を実施し、草の根レベルに届くきめ細かい援助として各方面から高い評価を得た。そのため、91年度は予算を5億円に増額して、この制度の一層の拡充を図っている。

(ホ) 無償資金協力の効果的かつ効率的な実施

無償資金協力を一層効果的かつ効率的に実施するために、(あ)事前の調査の拡充、(い)無償資金協力と技術協力の連携の強化、(う)他の援助国、援助関係機関及びNGOとの連携の強化、(え)フォローアップの拡充(供与機材の予備の部品等を追加的に供与するフォローアップ協力や既存の案件の改善や増強を行うリハビリテーション援助の実施)などの措置をとっている。

(3) 政府直接借款(円借款)

(イ) 概 観

政府直接借款(円借款)は、低利で長期にわたり開発途上国に対して開発資金を貸し付けるものである。90年度の平均金利は2.5%、返済期間は25~30年、うち据置期間は7~10年であった。円借款は大規模の開発資金需要に応じることができる一方、低利かつ長期ではあるが被援助国は元本及び利息を返済する必要があり、債務負担が生じる。したがって、円借款は比較的収益性が高く、開発途上国の経済・社会開発に直接貢献し得る経済や社会の基盤整備等に多く供与されている。このような特質を持つ円借款は、東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国等の開発資金需要の比較的高い国の経済成長に重要な役割を果たしている。さらに、近年は当面の国際収支の困難に直面している国に対するノン・プロジェクト型の借款の供与も拡充している。

90年度の円借款の供与実績は、債務繰延べを含む政府間の合意ベースで、1兆705億円であり、88年度以降3年連続で1兆円を超え、前年度比では5.9%の伸びとなった。パリ・クラブを通じた債務繰延べは65億円であった。

円借款の調達条件に関しては、開発途上国の要望を考慮し、援助資金の効率的な運用を図るとの観点から一般アンタイド化に努めており、90年度の一般アンタイド率は、政府間の合意ベースで84.4%となり、前年度比3.9ポイントの上昇となった。実際の調達実績でも、日本企業からの調達率は年々低下する傾向にあり、この率は90年度は27%となり、89年度より更に11ポイント低下した。他の先進国(日本以外のOECD加盟国)及び途上国の調達率はそれぞれ21%及び52%となっており、特に開発途上国の調達率の伸びが顕著である。

(ロ) 最近の動向

最近の円借款の注目すべき動向としては、湾岸危機に伴う経済困難の克服を支援するため、中東周辺諸国(エジプト、ジョルダン、トルコ)に対し極めて譲許性の高い商品借款等を供与したことが挙げられる。また、政府はこれと同様の支援をこれまでにシリア、フィリピン、インド、スリ・ランカにも供与した。

(4) 国際機関を通じる経済協力

日本は、二国間援助に加え、国際機関を通じる援助も行っている。国際機関を通じる援助の実績は、90年は22億8,200万ドル(前年比4.4%増)であり、日本のODA全体に占める国際機関を通じる援助の割合は24.7%となっている(89年は24.4%)。

国際機関を通じる援助は、(あ)各機関の高度の専門知識や豊富な援助経験を利用し得る、(い)政治的に中立な援助が可能である、(う)援助関係の国際機関が有している世界的な連携体制を利用し得るといった特徴を有する。この援助と、日本の外交政策に沿って機動的かつきめ細かく実施することができ、被援助国との友好関係の増進に役立つ二国間援助とを有機的に結びつけること(マルチ・パイ協力)により、援助の幅を広げることが可能となる。

国際開発金融機関については、日本は従来より国際復興開発銀行(IBRD)、国際開発協会(IDA)のほか、地域的な国際開発金融機関としてアジア開発銀行(ADB)、米州開発銀行(IDB)、アフリカ開発銀行等に対し協力を行ってきているが、東欧諸国の政。的・経済的改革を支援することを目的として91年4月に設立された欧州復興開発銀行(EBRD)に対しても積極的な協力を開始した。このほか、農業開発を目的とする国際農業開発基金(IFAD)に対しても拠出を行っている。 また、日本は、国連システムにおける技術協力の中心的な機関である国連開発計画(UNDP)や、国連児童基金(UNICEF)、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)等の国連援助機関がそれぞれ行う援助活動にも積極的に協力している。なお、これらの国連援助機関に対する90年の拠出総額は約5億ドルであった。

1. 産業・科学技術の発達と日本

今日日本は、世界有数の科学技術先進国と目されている。これに伴って科学技術の分野における国際協力に関して日本に対する諸外国の期待や協力要請は急速に増大しており、これにいかに応えていくかは今や重要な外交課題となっている。一方、科学技術をもって環境等の地球的規模の諸問題の解決にどう対応するかが近年国際的にますます重要な課題になっている。日本は、国際社会の責任ある一員として、その科学技術力にふさわしい貢献を行いつつ、これらの問題の解決に努力していがなければならない。このような課題に対処していくため、日本は特に次の諸点に努力を傾注していく必要がある。

第1は、国内における基礎研究の拡充である。日本は、商品開発に結びつく応用研究の面では高い評価を得てきたが、人類共通の知的財産である基礎研究の拡充という面でその経済力や科学技術力にふさわしい国際貢献を行ってきたとは言い難い。日本人の自然科学分野におけるノーベル賞受賞者数が欧米主要国のそれに比べ極端に少ないこと、現在日本が高度な生産技術で世界に競争力を誇っている自動車、半導体、ビデオ、産業用ロボット等がもともとは欧米諸国で発明され、開発されたものであること等がその例証とも言われている。

基礎研究を強化するためには、これに主要な役割を担うべき公的部門において研究者の創意工夫が活かされるような環境整備を図ることが必要である。特に大学における研究基盤の整備と研究体制の改善は緊急の課題となっている。

次に研究者の交流の不均衡という問題がある。日本の研究者が欧米諸国に出国する数と欧米先進国の研究者が日本に入国する数を比べると前者の方が圧倒的に多い。このことが、「基礎研究ただ乗り」との批判を招く一因ともなっている。日本の研究機関を外国人研究者にとって一層魅力的かつ開放的なものにし、外国人研究者の受入れを一層拡充することが重要である。このような観点から、政府は外国研究者の招聘計画を漸次拡充している。米国については、88年3月国立科学財団(NSF)に日本政府が6億円を拠出し、これを米国研究者の招聘に充てることとした。さらに91年4月には国際交流基金日米センターを創設し、その基金の運用益の一部で引き続きNSFと協力しつつ米国の研究者及び学生を招聘することとした。また、日本政府の研究所が行っている基礎研究に外国人研究者が参加する事例も増えてきている。外国人研究者の受入れを拡大するためには、招聘計画の拡充に加えて、外国人研究者の生活環境の整備や日本研究に関する情報の海外への流布等に一層努めることも必要である。

科学技術の研究の進展に伴い、宇宙、核融合、高エネルギー物理学等、巨額の設備投資を必要とする研究分野が増加している。このような分野では費用の負担及び研究内容の調整の面で国際協力が必要であり、また、研究の成果を広く国際社会に役立てることが求められている。このような協力は、日本への外国人研究者の受入れの促進にもつながり得る。後述するとおり、日本はこの分野で積極的な貢献を行ってきており、これを今後一層強化していく必要があろう。

応用研究・開発研究の対象である生産技術は日本が最も得意とする分野の技術である。この分野ではともすると協力よりも競争の側面が強くなりがちであるが、それが健全な域を越えて、先端科学技術の移転を規制したり、知的所有権を必要以上に強化したりするテクノ・ナショナリズムに陥ることは戒められるべきである。少なくともいわゆる共通基盤技術と言われる分野については、できる限り外国にも開放した研究協力を進めていくべきであろう。

2. 科学技術に関する国際協力

政府は、以上の認識に基づき、次のとおり国際協力を推進している。

(1) 二国間及び多数国間の科学技術協力

日本は米国を始め18か国と科学技術協力協定を締結し、各国との間で合同委員会等を通じ協力を積極的に推進している。また、多数国間の協力についても、日本が提唱したヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム(HFSP)等も含め積極的に推進している。

(イ) 日米科学技術協力

88年6月に締結された日米科学技術協力協定に基づき、91年4月には箱根において第3回合同高級諮問協議会が、また、7月には第4回合同実務級委員会が開催され、具体的な協力プロジェクトについて合意するとともに、両国間の研究者及び科学技術情報の交流を一層促進する方途につき意見交換が行われた。

(ロ) 日仏科学技術協力

91年6月、パリにおいて新しい日仏科学技術協力協定が中山外務大臣とデュマ・フランス外相との間で署名された。これは、両国における最近の科学技術の発展を踏まえ、1974年に締結された旧協定を改正したものであり、日仏協力関係の強化に新たな機会を提供するものである。

(ハ) ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム(HFSP)

HFSPは、生体機能(頭脳の学習や記憶の機能等)の解明を目指すプロジェクトで、日本が87年のヴェネチア・サミットで提案したものである。89年10月、HFSP推進機構がフランスのストラスブールに設立され、同機構が研究助成金、奨学金等の交付を行ってきている。

HFSPは、92年3月に初期段階を終了し、次の段階に移行することが予定されている。

(ニ) 国際熱核融合実験炉(ITER)

日本は、88年4月から90年末まで、米国、欧州共同体(EC)、ソ連と共に、国際熱核融合実験炉(ITER)の概念設計作業に参加した。現在、次の段階の工学設計へ移行するための方途について、これら4者間で交渉中であるが、これまでに工学設計に従事する研究者のセンターを茨城県那珂町、米国サンディエゴ及びドイツ・ガルヒンクに設置することが実質合意されており、早期の研究活動開始が期待されている。

(ホ) 宇 宙 関 係

日本は、85年5月以来、米国、欧州宇宙機関(ESA)加盟国及びカナダと共に有人宇宙基地計画の予備設計作業に参加してきた。88年9月には、これらの参加国間で、詳細設計、開発及び運用・利用段階の協力のための枠組みを定める宇宙基地協力協定が署名され、日本は、89年9月、この協定を受諾した。現在、参加国間で詳細設計及び開発段階の協力を行っている。

(ヘ) 南 極 関 係

90年秋から91年夏にかけて数回にわたり南極条約協議国特別会合が開催され、南極の包括的環境保護を規定した議定書の採択につき交渉が行われた。この議定書は、南極条約体制を環境面で補強するため、環境に対する影響を評価する手続き、鉱物資源活動の禁止、海洋汚染の防止、動植物相の保護、廃棄物処理等について規定するもので、91年10月の採択に向け、準備が進められている。

(ト) 北太平洋海洋調査理事会

北太平洋を対象とした海洋学、気象学、海洋生物学等の分野において情報、データの交換等の協力を促進することが検討されてきた。この目的をもった機関として、北太平洋海洋調査理事会(PICES)を設立することが適当との認識に基づき、90年12月、同理事会を設立するための協定が日本、米国、カナダ、ソ連及び中国により採択され、91年中の署名のために開放された。

(チ) 経済協力開発機構(OECD)における議論

経済協力開発機構(OECD)では、科学技術が経済や社会に対して与える影響が複雑かつ多岐にわたること及び新技術に起因する種々の変革に円滑に対応するための政府の役割、国際協力の分野を明らかにすることが必要であるという観点から、科学技術の経済的及び社会的影響を包括的かつ総合的に把握しようとする技術・経済プログラム(TEP)が実施され、91年6月に開催されたOECD閣僚理事会においては、その最終結果が報告された。

また、主要な科学技術分野における国際協力の促進について92年3月に開催予定のOECD科学技術大臣会合で更に検討されることとなった。

(2) 原子力の平和的利用

(イ) 日本にとっての原子力の重要性

日本は現在、総発電量で見ると、米国、フランス、ソ連に次ぐ世界第4位の原子力発電国(注1)である。原子力は既に日本の基軸エネルギーとしての役割を果たしている。他方、日本の原子力産業は、核燃料の供給等の面で大きく海外に依存している(注2)。エネルギー資源の乏しい日本にとって、今後、自立的な核燃料サイクルを確立し、核燃料の自給自足性を高めることは、エネルギーの対外依存度を低下させ、エネルギーの安定供給を確保する上で極めて重要な課題であると言える。

原子力は、燃料に用いられる核物質が核兵器に転用できるものであり、また、チェルノブイリ事故に見られるとおり、原子力発電所の大規模な事故が深刻な越境被害を及ぼす可能性がある。このことから、原子力については他のエネルギーと異なり、特に核不拡散及び安全性に対する配慮が重要である。このため原子力の扱いに関しては国際的に種々の基準や規則が設けられており、日本の原子力活動もこのような国際的な規制の下で遂行されている。

(ロ) 原子力の安全性に関する協力

原子力の安全性を維持していくための国際協力に関しては、国際原子力機関(IAEA)及び経済協力開発機構の原子力機関(OECD/NEA)において種々の活動が行われており、日本もこれらに積極的に参加してきている。また、近隣諸国との協力は、日本にとって特に重要な意味を有している。91年4月には、ソ連との間で日ソ原子力平和的利用協力協定が署名された。今後、この協定の下で安全協力を中心に両国の協力が一層推進されることが期待される。

(ハ) 原子力の平和的利用の分野における開発途上国に対する協力

日本は従来、その優れた原子力技術を活用して、開発途上国の経済発展に貢献するため、核不拡散及び安全性の確保の必要性に留意しつつ、原子力の平和的利用の分野で積極的な協力を行ってきた。多数国間ではIAEAの分担金のみならず技術協力基金に対しても米国、ソ連に次ぐ拠出を行うとともに、IAEAのアジア原子力地域協力協定(RCA)に基づく協力に対し技術と資金の両面で多大の貢献を行っている。また、二国間では研修員の受入れ、専門家の派遣等、国際協力事業団による政府ベースの技術協力を行っている。

| (注) | 86年9月のプンタ・デル・エステ宣言により開始された世界経済や貿易の発展の基盤である多角的自由貿易体制の維持と強化を目的とする多角的貿易交渉。伝統的な分野である財の貿易に、サービス、貿易関連知的所有権、貿易関連投資措置といった新しい分野を加え、合計15の分野を交渉の対象としている。現在、108か国が参加。 | |

| (注) | 農産物輸出国により構成されるグループ。カナダ、豪州、ニュー・ジーランド、タイ、フィリピン、マレイシア、インドネシア、アルゼンチン、チリ、ブラジル等が参加し、農産物貿易の強い規律の策定を主張している。 | |

| (注) | ファースト・トラック手続きとは、米国議会における貿易協定(ウルグァイ・ラウンド合意を含む)の実施法案の審議過程において、その法案に対して一切の修正を認めず、その採択の賛否のみが問われるという手続きである。5月末に延長が確定し、この手続きは93年5月末まで効力を有することとなった。 | |

| (注) | 90年7月のイラク及びクウェイト両国の石油生産量の合計は日量約480万バレル。 | |

| (注) | IEA加盟国及びフランス、フィンランド、アイスランドが協調し、日量250万バレルの石油を市場に供給可能とする計画。 | |

| (注1) | 開発途上国の社会経済発展の基盤整備のため調査団を派遣するなどして、開発計画についての調査報告書を策定するもの。 | |

| (注2) | 専門家の派遣、研修員の受入れ、及び機材の供与を効率的、有機的に組み合わせた総合的な技術協力。 | |

| (注3) | 緩やかな条件の資金の供与と技術の提供(専門家の派遣、研修員の受入及び調査)を連携させた協力。 | |

| (注1) | 食糧不足に悩む開発途上国に対する穀物(米、小麦、メイズ等)の購入及びその輸送役務の購入に必要な資金の供与。 | |

| (注2) | 食糧増産のための肥料、農薬、農業機械等の購入に必要な資金の供与。 | |

| (注1) | 日本は、総発電量の約26.3%(90年度)を原子力に依存している。 | |

| (注2) | 日本は、ウラン鉱石のほぼ100%を海外からの輸入に頼り、ウラン濃縮役務のほぼ95%を海外に委託している。日本の原子力発電所から発生した使用済み核燃料の再処理も約95%が海外で行われている。 |