第3章 国際社会における日本の役割

第1節 世界の平和と安定の確保

第1項 日本の安全の確保

1. 日本を取り巻く安全保障上の環境

(1) ソ連の動き

今日のソ連の国内情勢から見て、ソ連が対外的な侵略に出る可能性は極めて低くなったと考えられる。しかし、ソ連は引き続き、核兵器を含む強大な軍事力を保有する軍事大国である。また、ソ連情勢は極めて流動的であり、特に改革の行方、連邦と共和国や共和国相互の関係、さらには民族問題の帰趨は不透明であり、ソ連の国内の政治的、あるいは経済的混乱が周辺諸国に影響を及ぼす可能性はある。さらに、共和国軍の設立を含む各共和国の独立化の傾向が進む過程において、これまで連邦によって集中的に管理されてきた核兵器の管理について問題が生ずる可能性も排除できない。

アジア・太平洋地域における動きについては、ゴルバチョフ大統領が88年12月に表明した極東ソ連軍の一部を含む50万人の兵力削減は完了した旨、90年12月ヤゾフ国防相が発表した。アジアにおけるソ連軍の軍事態勢についても、極東12個師団の削減はほぼ完了した模様であり、モンゴルからは4個師団のうち既に3個師団までが撤退し、カムラン湾駐留ソ連軍も部分的に撤退が行われている。

しかし、ソ連は、兵力の量的削減とは別に、兵器体系全般にわたる近代化を進めている。戦略核戦力については、精度、残存性、信頼性の向上のための技術開発を継続し、大陸間弾道ミサイル(ICBM)、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)及び爆撃機の構成をより均衡のとれたものにしつつある。通常兵力についても、欧州では、東欧からの兵力撤退を始めとして大幅な軍事力の低下が見られるものの、アジアにおいては、欧州通常戦力(CFE)条約との関係で、ソ連はこれまで欧州に配備していた兵器の一部をウラル以東に移転し、極東においても、最新型戦車T-80を配備して地上部隊の装備を近代化するとともに、太平洋艦隊への新型艦艇の配備、水陸両用作戦能力の向上、バックファイア爆撃機や第4世代戦闘機の増加など海上・航空戦力の近代化を着実に継続している。

(2) 米国の動き

米国は、安全保障環境の変化及び議会における国防予算の削減圧力を背景に、米軍の整理及び統合と軍事力の再編を進めており、安全保障環境が今後改善されていくという前提の下で、米軍戦力の構成を95会計年度までに90年度水準からおおむね25%削減するとしている。アジア・太平洋地域(グアムを除く)に配した約12万6,000人の米軍についても、財政赤字の増大と国際情勢の変化を背景に段階的な兵力の削減を計画し、その一部を実施しつつある。しかし、アジア・太平洋地域における米国の戦略は、この地域の同盟国との二国間関係及び米軍の前方展開を基本としており、この地域に前方展開戦力を維持するとの米国のコミットメントに変化は生じていない。

(3) 中国の動き

中国は、91年3月の第7期全国人民代表大会第4回会議において国防近代化の必要性を強調する一方、最近まで、ソ連との関係の進展を図ったが、8月以降のソ連情勢の急展開により、対ソ関係の再調整を迫られていると見られる。また、中国海軍は南シナ海における存在を強化する動きを見せつつある。このような中で、中国は89年以降、国防費の国家予算に占める割合を年々増大させてきており、これが今後の軍事態勢にいかなる影響を及ぼすか注目していく必要がある。

(4) その他のアジア諸国の動き

朝鮮半島において南北合わせて約170万人の兵力が対峙している状況に変化はない。しかし、90年9月の韓国とソ連との間の国交樹立や貿易面を中心とする中韓関係の進展に加え、分断後初の南北首相会談の実現、韓国と北朝鮮の国連同時加盟の実現など、緊張緩和に向けた動きが見られる。

しかしながら、北朝鮮は、外交面で依然として孤立した状況にあり、国際社会の現実を直視した外交への転換を迫られており、日朝国交正常化交渉に熱意を示すとともに、米国やフィリピンを始めとするアジア諸国との関係改善を模索するなどの姿勢を示し始めている。

他方、北朝鮮による核兵器開発の可能性が国際的な問題となっている中で、北朝鮮と国際原子力機関(IAEA)との保障措置協定が91年9月のIAEA理事会で承認されたが、北朝鮮は種々の不当な条件を付すことにより、この協定の締結と履行を遅らせている。北朝鮮が自らが締結している核不拡散条約(NPT)に基づく義務を誠実に遵守することを確認することは、日朝国交正常化交渉を進めている日本にとって重要である。また、北朝鮮が核兵器開発をしていることが事実だとすれば、それは日本の安全保障のみならず、アジア・太平洋地域の安全保障を脅かす重大な事態であり、また、核不拡散体制に対する挑戦でもある。したがって、関係国とも協力しつつ、北朝鮮当局の責任ある行動を求めていくことが重要である。

もう一つの紛争地域であるカンボディアについては、シハヌーク殿下の指導力、そしてパリ会議共同議長国や関係国の努力もあって、カンボディア人当事者間の対話の場として最高国民評議会(SNC)が機能を開始し、そのSNCにおいて各派の軍事力の削減についての合意が成立するなど、和平に向けた動きは91年8月末までに大きな前進を見た。その結果、91年中にもパリ会議が再開され、国連の適切な関与を得た形で公正かつ恒久的な和平を達成するため、最後の調整が行われる見通しとなった。

また、南シナ海では、西沙・南沙群島等をめぐり、中国、台湾、ヴィエトナム、マレイシア、フィリピンの間の領有権主張が依然対立しているが、91年8月にはインドネシアの提案により関係国・地域の参加を得てこの問題に関する非公式なセミナーが開催されるなど、新たな展開が見られた。この地域の安定を確保するという見地からも今後の動向が注目される。

さらに、近年、インド海軍力の動向が、近隣諸国等の注目を集めている。インド洋は日本と中近東の産油国とを結ぶ重要な海上輸送路であり、その戦略環境については、日本としても引き続き注目していく必要がある。

2. 日本の安全保障政策

(1) 日米安保体制

日本の安全保障政策は、日米安保体制を通じて確保される米国の抑止力と自らの防衛努力、それに加えて、国際政治の安定を確保するための外交努力という3つの柱で構成されている。中でも、日米安保体制は、東西対立の中で日本が必要最小限の自衛力をもって国の安全を図ることを可能にしてきた。

最近の国際情勢の変化の中にあっても、日米安保体制の日本にとっての重要性は変わらない。

第1に、日米安保条約は、日米間の緊密な同盟、協力関係に安定的な政治的基礎を与えている。

第2に、日米安保体制に象徴される日米間の緊密な協力関係は今やアジア・太平洋地域における安定と発展を支える政治的な枠組みの一つとなっている。この地域の安定要因として域内各国が認めている米国の存在を維持していくためにも日米安保体制は不可欠であり、また、日米安保体制は、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないという日本の政策に国際的な信頼性を与えることにもなっている。

第3に、非核三原則を堅持している日本と核保有国であるソ連との間の軍事力の格差は歴然としており、したがって日本の平和と安定を維持するためには、今後とも日米安保条約に基づく米国の抑止力が必要である。

そして第4に、日本がソ連等との積極的な対話を進めていく上でも、日米安保体制に裏付けられた日米間の強固な協力関係が存在することが重要である。このことは、欧州における東西間の交渉の進展が北大西洋条約機構(NATO)を通じての西側の強固な結束があって初めて可能になったことからも明らかである。

このような日米安保体制を維持し、その信頼性を高めていくためには、日米双方による不断の努力が必要である。しかし、軍事面で日本が米国に依存するところが大きい反面、米国が経済的な困難を抱えており、かつ、日米間の経常収支が日本の大幅黒字となっている状況をも考えると、日米安保体制の信頼性の向上と、その円滑かつ効果的な運用の確保のためには、日本側の対米協力の強化が必要である。在日米軍の駐留支援のための新たな駐留経費特別協定を締結して日本側負担を拡大したのも、航空自衛隊の次期支援戦闘機(FS-X)の共同開発や日米共同研究の推進等により防衛分野の技術の対米移転の強化を図っているのもそのような努力の一環である。

(2) 防衛力整備

日本の平和と安全を守る上で、日米安保体制の堅持と並んで、自国の防衛力を整備することは重要である。また、この面で日本ができる限りの努力を行うことが、日米安保体制の維持の上からも重要である。

日本は平和憲法の下、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にはならないとの基本理念に従い、節度ある有効な防衛力の整備に努めてきており、現在は、「中期防衛力整備計画(91~95年度)」の下で、最近における国際情勢の変化等を勘案しつつ、1976年の「防衛計画の大綱」の基本的考え方を踏まえ、これに定める防衛力の水準の維持に配慮して、効率的で節度ある防衛力の整備に努めているところである。

なお、アジアの一部の国々の中には、日本が軍事大国の道を歩むのではないかとの懸念が存在することは事実である。それだけに、これらの国々に対し、専守防衛を始めとする日本の防衛政策を機会あるごとに説明していく努力が重要である。

(3) 外 交 努 力

アジア・太平洋地域の長期的安定を確保するために、朝鮮半島の安定、カンボディア和平等の懸案事項の解決や、この地域の国々の経済発展の一層の促進を目指す外交面での努力を多面的に行うことは、日本の安全保障の見地から極めて重要である。

また、よりグローバルな視野に立って、湾岸危機の際に見られるような平和の維持のための国際的な努力に憲法の範囲内で協力していくことや、国際的な軍備管理・軍縮の努力の促進に協力していくことは、直接・間接に日本の安全保障を取り巻く環境の改善に資するものであり、国際社会における日本の責任を果たすという見地に加えて、日本の安全保障という観点からも重視すべき外交課題である。

1. アジア・太平洋地域の安全保障環境

安全保障問題をめぐる国際政治においては、欧州の例を他の地域に当てはめて考える傾向があり、米欧諸国には、特にその傾向が強い。それだけに、アジア・太平洋地域の平和と安定を考える場合には、欧州との対比において、この地域の特性を考えることが重要である。

現にアジア・太平洋地域の地政学的な条件や安全保障上の環境は、欧州の場合と多くの点で異なっている。

第1に、アジア・太平洋地域では、域内の多くの国が開発途上国であることもあって、域内各国の最大の関心事は経済発展であり、核戦争の脅威を含む軍事的な緊張の緩和を最大の関心事項としてきたこれまでの欧州とは大いに事情を異にしている。

第2に、従来の欧州では、北大西洋条約機構(NATO)とワルシャワ条約機構の2極に集約された形での東西関係が存在していたのに対し、アジア・太平洋地域では、中国の存在を含めて、東西関係では律し切れない様々な要因があり、国際政治上の力関係が多極的である。すなわち、この地域では、同盟関係は二国間のものがほとんどであり、また、各国の利害の対立及びこれに伴う脅威認識も多様であることから、全体として安全保障の構図が複雑なものとなっている。

第3に、欧州においては、戦後の国境問題等の解決という過程を経た上で、いわゆる欧州安全保障・協力会議(CSCE)の作業が始められたのに対し、アジア・太平洋地域においては、依然として朝鮮半島における南北対立、カンボディア問題、日ソ間の北方領土問題などの未解決の紛争や対立が存在している。

そして第4に、欧州では欧州共同体(EC)統合の動きを中心として、政治的にも経済的にも統合に向かう大きな流れがあるのに対して、アジア・太平洋地域では、むしろ国家、地域の政治的、社会的、文化的な多様性や経済発展段階の相違を基礎としつつ、経済的な相互依存関係が追求されている。

このように、アジア・太平洋地域の安全保障環境は欧州とは大きく異なっており、欧州におけるCSCEのようなアプローチをこの地域にそのまま適用しようとしても有効には機能し得ない。日本は、従来よりこの点を一貫して指摘してきたが、このような日本の主張は、最近では他の関係国の間でも認められつつあると考えられる。これまでCSCEと同様の発想から出た提案を行っていたカナダや豪州も、最近ではより現実的なアプローチに転換しつつあり、また、CSCEをアジア・太平洋地域に適用することを最も熱心に主張してきたソ連も、ゴルバチョフ大統領の訪日の際には、この点に触れなかった。

2. アジア・太平洋地域の平和と安定と日本の政策

アジア・太平洋地域の平和と安定を確保するためには、政治、経済、軍事のすべての面を総合して考えることが重要である。特に、先にも触れたように、開発途上国の多いこの地域では、経済開発が、域内諸国の政治的・社会的強靭性を高め、地域の安定を高める上で、不可欠の重要性を持っている。このような観点から日本は、その政府開発援助(ODA)の6割以上をこの地域に充て、各国の経済開発に協力するとともに、太平洋経済協力会議(PECC)、アジア・太平洋経済協力(APEC)等の経済面を中心とする協力の枠組みにその発足当初より積極的に参加し、協力してきた。

カンボディア問題、朝鮮半島における南北対立、日ソ間の北方領土問題といった、未解決の地域的な紛争や対立を解決していくことも、この地域の平和と安定を確保していく上で重要である。カンボディア問題について日本は、89年のパリ国際会議において復興と難民に関する第3作業委員会の共同議長を務め、また90年には、当事者間の対話の場を提供するため、カンボディアに関する東京会議を開催するなど、カンボディア問題の包括的解決の早期達成に向けて努力してきた。

朝鮮半島問題は、第一義的には南北両当事者間の直接対話を通じて解決されるべきものであるが、日本としても、南北対話の進展、ひいては南北の平和的統一に向けた動きを支援するとともに、朝鮮半島の緊張を緩和しその平和と安定に資することを考慮して日朝間の国交正常化交渉を行ってきている。また、北朝鮮の核兵器開発に関する疑念については、北朝鮮が国際原子力機関(IAEA)との保障措置協定を早期かつ無条件に締結し、履行するよう求めてきている。

さらに、安全保障面で海洋の果たす役割の大きいこの地域においては、海軍力を中心とする米軍の存在が地域の安定にとって不可欠の要因となっており、その重要性は、今日のような国際政治の変化の時にあってますます高まっている。このような認識に立って日本は、日米安保体制の下で、米軍に140か所を上回る施設や区域を提供するとともに、在日米軍の駐留を支援するために、毎年30億ドル以上の経費負担を行っている。そして、この面での日本の対米支援は95年末までに在日米軍従業員の基本給等及び光熱水料等の全額を負担し、在日米軍駐留経費の負担割合は約5割に達することが見込まれている。

3. 今後の課題

アジア・太平洋地域には、経済協力から安全保障までの様々な分野における、二国間及び多数国間の国際協力の枠組みや対話の場が既に多数存在し、全体として、この地域の政治的安定と経済の発展に貢献している。これらの仕組みはそれぞれ、この地域の国際政治の多様性を背景として発展してきたものであり、今後この地域の長期的な安定を確保していくためには、これらの既存の国際協力の枠組みや対話の場を総合的かつ重層的に活用していくことが、最も効果的であり、かつ現実的である。

このような協力の枠組みや対話の場としては、具体的には以下のようなものがある。

第1に、この地域の安定にとっての中心的な課題である経済協力の分野では、二国間の協力関係に加えて、東南アジア諸国連合(ASEAN)、ASEAN拡大外相会議、APEC、PECC、アジア・太平洋経済社会委員会(ESCAP)などの民間も含めた多数国間協力の場がある。

第2に、この地域の安定にとって当面の課題である地域的な紛争や対立を解決するための外交努力の分野においても、カンボディアについてはその包括的解決に向けた関係国の取組が次第に出来上がりつつあり、また、朝鮮半島についても南北対話を中心とした様々な話し合いが行われている。

第3に、安全保障面での協力の分野では、日米安全保障体制を始めとする米国とその同盟・友好諸国との二国間の取極を始めとする様々な取極や協力関係が存在し、全体として地域の安定要因となっている。

これらの経済協力、外交、安全保障の3つの分野における協力に加えて、今後は、この地域の友好国がお互いに共通の関心事項について率直な意見交換を行う政治対話を積み重ねていくことが重要である。その関連で、アジアの多くの国の当面の関心が、米国がその存在をどこまで減少させるのかという点と、日本がこの地域で今後どのような役割を果たそうとするのか、軍事的な活動を拡大するのではないかという2点に向けられていることを認識することが重要である。その背景には、かっての日本の行動がアジアの人々にもたらした悲劇についての記憶とそれに根ざす日本の将来に対する懸念がある。それだけに、アジア・太平洋地域の国々と日本との間の相互信頼関係を一層深めることが不可欠の課題になっている。中山外務大臣が91年7月のASEAN拡大外相会議で、この拡大外相会議を、「友好国間で安心感を高めるための政治対話」の場として活用したいという提案を行ったのも、このような認識に立ったものである。

「友好国間で安心感を高めるための政治対話」は、軍事的に対峙している国や政府の間で緊張を緩和するために行う、いわゆる信頼醸成措置とは性格を異にするものである。基本的には日本や米国との関係を重視しながらも、アジア・太平洋地域の諸国の多くはかっての日本の行動がアジアの人々にもたらした悲劇についての記憶を残しており、また、いわゆる超大国の政治的影響力の下に置かれることを恐れる気持ちを強く抱いている。そのようなアジア・太平洋地域の国々を含めて、地域協力を強化していくためには、こうした「友好国間で安心感を高めるための政治対話」を積み上げることによって、協力関係の基盤を強くしていくことが何よりも重要である。

日本の政府開発援助(ODA)は、相互依存と人道的考慮という基本的考え方に基づき、開発途上国の経済発展、民生の安定、福祉の向上を目的とし、その自助努力を支援するために実施されている。このような目的でのODAは、開発途上国の経済・社会開発を通じ、地域の安定、ひいては世界全体の平和と安定に資する働きを従来より果たしてきたと考えることもできる。

実際に、日本の援助の大宗が向けられてきたアジア域内の諸国や地域を見ると、これら諸国や地域は市場経済に基づき、目覚ましい経済発展を遂げ、政治的にも安定した活力あふれる地域として世界の注目を集めている。これはアジア諸国の経済・社会発展に向けた自助努力と貿易や投資の増大等の結果であるが、日本のODAが、これら諸国の自助努力を側面より支援し、助長してきた点も評価されるべきであろう。

翻って、現在の国際情勢を見ると、累積債務、貧困、環境問題等、多くの開発途上国が直面している諸問題がますます深刻化している一方で、戦後の東西冷戦構造が崩れ去り、新たな国際秩序の模索に伴う諸問題が生じ、更なる援助ニーズ、資金ニーズが生まれている。

政府は、新しい秩序を築くための国際的な努力に、持てる経済力、技術力、経験を活用しつつ積極的に参画するという方針を様々な場で明らかにしている。援助は、日本の外交政策の中で重要な構成部分を成すものであり、援助を通じてもこのような国際的な努力に参画していかなければならない。

世界が新しい国際秩序を模索する中で発生した湾岸危機は、日本にとって、中東において平和を回復し、もって世界の平和と安全を保障するという国際的な努力にどのように積極的に参画していくべきかが問われた試金石ともいうべき事件であり、当然のことながら援助の分野でも積極的な貢献が求められた。日本は、国連の場を中心とした国際協調体制の下でクウェイトの解放が図られる中で、短期間に機動的かつ直接的に地域の平和と安定を目指したODAを活用することにより国際社会の期待に応え、戦闘停止後も含めて新たな事態の発生、局面の展開に応じて支援策を迅速に打ち出し、実施した。すなわち政府は、周辺国に緊急商品借款を供与し、アジア諸国等、域外の諸国(スリ・ランカ、フィリピン、インド等)に対し湾岸危機により被った経済的打撃を考慮して二国間援助の枠内で支援を行い、避難民援助のため関係国際機関に資金を拠出し、国際緊急援助隊を派遣し、環境汚染問題の専門家と調査団を派遣した。

また、日本は、東欧諸国、モンゴル、ペルー等、民主化、経済改革を進める諸国に対し、援助や支援を急速に拡大しているが、これらも国際社会の構造的変革に伴う流動性の高まりつつある国や地域の安定化に資するための日本の協力と言うこともできる。具体的には、東欧支援は、ポーランド、ハンガリーに加え、新たにその他の東欧諸国も対象として拡大実施されているが、その中でも、援助は、技術協力(研修員の受入れ、専門家の派遣等)を中心に重要な部分を構成している。同様に、民主化、市場経済化を進めつつあるモンゴル、フジモリ大統領の下で緊縮経済政策を実施し、経済改革に努めているペルーに対しても日本は、これらの改革を支援し、助長するため援助の拡充を図ってきている。特に、モンゴルについては、91年9月に、日本は世界銀行と共同議長となってモンゴル支援国会合を主催するなど、国際的にもイニシアティヴをとっている。

こうした個別的、具体的なケースへの対応にとどまらず援助政策の上にも新たな展開が生じた。具体的には、国際情勢の急速な動きの中で日本の外交の柱であるODAの役割やあり方についても関心が高まったことを踏まえ、91年4月、海部総理大臣は、日本の援助と開発途上国の軍事支出等を関連付ける政府の考えを明らかにした。

日本のこうした考え方は国際社会でも注目を集め、91年4月の世界銀行・国際通貨基金(IMF)合同開発委員会のコミュニケで初めて被援助国の軍事支出のあり方に言及がなされた。また、6月の経済協力開発機構(OECD)閣僚理事会のコミュニケにおいて、援助と軍事支出、民主化等とを関連付けるべきである旨の言及がなされ、さらに7月のロンドン・サミットの宣言は、日本等の例にならって他の援助国も援助と軍事支出を関連付けるよう奨励している。

国際社会が構造的な変革を遂げつつあり、流動的な国際情勢が続く中で、今後も地域的な不安定が生じ、これに伴って難民や避難民の発生、関係国の経済的困難等の様々な問題が更に生じる可能性は否定できない。日本のODAは、今後とも直接には開発途上国の経済・社会開発と民生安定、福祉の向上を目的に実施されるものであるが、このような問題の解決への貢献をも視野に入れ、国民的合意を形成しつつ、その拡充を図って行くことが重要である。

1. 国際の平和と安全の維持

91年7月のロンドン・サミットの政治宣言は冒頭において、「我々は、今や、国際連合にとって、その創立者の公約と理想を完全に実現するための条件が整っているものと信じる。再活性化された国際連合は、国際秩序を強化するに当たって中心的な役割を果たすこととなろう。我々は、人権を擁護し、すべての者にとっての平和と安全を維持し、及び侵略を抑止するために、国際連合を一層強力、効率的、かつ実効的なものにすることを誓約する」とうたっている。これは、国連の権威の下に国際社会が結集し、一致協力することにより湾岸危機を克服したことにかんがみ、国際の平和と安全の維持に関して国連が果たす役割が見直されるようになっていることを示すものである。

(1) 国連の安全保障機能

国連は、20世紀における2度の大戦の悲惨な経験を踏まえて恒久平和の確立という崇高な理想を掲げ創設された。しかし冷戦の時代においては、国連の第一の目的である国際の平和と安全の維持の面については、そのための機軸である国連安全保障理事会を中核とした集団的安全保障体制は十分に機能しない状態に置かれ続けた。国連の創設者達が想定した集団的安全保障体制とは、国連加盟国間で、武力による威嚇及び武力の行使を行わないことを約束し、これに違反した国に対しては安全保障理事会の決定により加盟国が共同して非軍事的措置をとり、それが不十分なときは国連軍を組織して軍事的行動をとることとし、このような制裁により平和を回復するというものである。その具体的な内容は国連憲章第7章に規定されているが、それによれば、すべての国連加盟国は、安全保障理事会の要請に応じてこれに兵力、援助、便益を利用させることを約束しており、そのための特別協定が安全保障理事会と加盟国との間で締結されることになっている。また、国連軍をどのように使用するかについての計画は、安全保障理事会の常任理事国の参謀総長かその代表で構成する軍事参謀委員会の援助により安全保障理事会が作成する旨定められている。

しかしこの国連憲章第7章が予定した兵力提供に関する特別協定は現在に至るも締結されておらず、また、軍事参謀委員会は設立されたものの実質的な活動は行っておらず、この規定に基づく国連軍が結成されることはなかった。第2次大戦後、米ソ間の冷戦が次第に深刻化し、世界各地のほとんどすべての紛争に何らかの形で米国及びソ連が関与したため、紛争の行方は、その世界戦略に立脚した米ソ各々の思惑に左右され、東西両陣営が拒否権を発動することにより、安全保障理事会は紛争解決のための有効な行動をとりえない状況に陥ったのである。世界を一単位としてとらえ、特定の仮想敵国を想定しない普遍的な安全保障体制が機能しないことから、個別的または集団的自衛の固有の権利について規定している国連憲章第51条を根拠に、北大西洋条約機構(NATO)やワルシャワ条約機構等の東西両陣営が各々相手を主たる仮想敵国とした地域的安全保障体制が生まれていった。

この状況を抜本的に変化させようとしているのは米ソの協調による新しい動きである。91年7月のワルシャワ条約機構の解体に象徴される東西関係の劇的な変化は、紆余曲折はあるが、不可逆的な方向性を示してきており、国連を取り巻く環境も大幅に改善し、安全保障理事会は本来の機能を次第に回復し、国連の再活性化への道がひらかれようとしている。

(2) 湾岸危機と国連の役割

国連は、88年4月のソ連軍のアフガニスタンからの撤退に関する合意の達成、同年7月のイラン・イラク紛争における停戦、それに続く和平交渉、同年12月のアンゴラからのキューバ軍の撤退、90年3月のナミビアの独立、同年6月のニカラグァの反政府ゲリラの解体など、世界各地の地域紛争の解決において主要な役割を果たすことに成功した。しかし、国際の平和と安全の維持における国連の機能と役割が世界の脚光を浴びることとなったのは、90年8月に突如として発生した湾岸危機であった。

イラクの明白な国際法と国際秩序に対する挑戦は、世界の反発を買い、国際世論はこぞって強い非難をイラクに向けた。

湾岸危機に関しては、米国あるいはソ連がイラクの行動を制止するという東西の枠組みの中での解決は図られず、国連、特にその安全保障理事会が問題の解決に関する重大な責任を負うこととなった。この危機への対応は国連が冷戦後の新しい国際関係の中で、有効な機能を発揮できるか否かの重要な試金石になるものとみなされた。

国連安全保障理事会は国際世論の強い支持を受けつつ、イラクを平和の破壊者と認定し、イラクに対しクウェイトからの即時かつ無条件の撤退を要求する決議660を侵攻当日の8月2日に採択した。続いて、6日、それに従わないイラクに対する包括的な経済制裁措置を決定する決議661を採択した。さらに、国連安全保障理事会は25日にイラクに対する経済制裁の実効性を確保するために、海上部隊を展開している国に出入港する船舶の臨検を含む必要な措置をとるよう要請する決議665を採択した。国連安保理決議に基づく経済制裁はそれまで対南アフリカ及び対南ローデシアの2例を数えるのみであり、その制裁はいずれも限定的で、世界経済にも大きな影響を与えるものではなかった。湾岸危機に際してイラクに課された経済制裁は包括的な内容を持ち、しかもその実効性を確保するための軍事力の展開を伴うものであった。このような経済制裁の実施は、国連史上初めてのことであった。

国連安全保障理事会は11月29日、イラクが91年1月15日までにこれまでの諸決議を履行しない場合はクウェイトに協力している国にあらゆる必要な手段をとる権限を与えるという決議678を採択した。湾岸危機はこの決議によって容認された多国籍軍による武力行使の結果、事実上の終結を見ることとなったが、それに至る11本の安保理決議の手続は重要である。すなわち、非軍事的な措置を十分に尽くした上で、軍事的な措置に移るという国連憲章の考え方に従っているからである。経済制裁の効果を数量化することは技術上の困難を伴う。しかし、イラクの物理的、精神的孤立を高める上で経済制裁に一定の効果はあったとしても、イラクの侵略継続の意思をくじき、クウェイトにおける人権蹂躙の事態に一刻も早く終止符を打ち、占領を解消させるには不十分であったことは明らかであった。このように国際社会が侵略に対する非難から武力の行使に至る一連の行動をとるに当たって、国連という普遍性を持つ国際機関における手続を経たということは、一部の大国の力による制圧ではなく、国際社会が一体となって正当性のある合法的な手段により、国際の平和と安全を破壊している者に当たったことを示すものである。

(3) 湾岸危機の教訓

湾岸危機に関する国連安全保障理事会による一連の対応は、将来起こり得る地域紛争に国際社会がいかに対処するべきかを考える上で極めて重要な前例を残した。

多国籍軍の武力行使は、国連憲章に規定する特別協定に基づき、かつ、安全保障理事会の指揮下にあるという、典型的な国連軍の活動ではないものの、国連憲章に基づく安保理決議の授権を受けて行われたものであり、安全保障理事会の集団的決定に基づく制裁行動という国連の集団的安全保障制度のよって立つ基本的な考え方に沿った活動であると言えよう。これは、国連憲章に基づく特別協定が締結されていない状況において、あくまでも安全保障理事会の決定の下に効率的に国際の平和と安全の回復を図るという国際社会の緊急の要請に対応する一つの方針を示したものと言える。

このように国際社会が国連を中心として一致協力して湾岸危機に対処したという事実は、今後更にこのような協力を発展させ、国連を機軸とした集団的安全保障体制を確立することによって国際の平和と安全を維持することができるという期待を抱かせることとなった。

しかし、湾岸危機には国際社会の一致した行動を可能とする特別の要因も存在した。

第1に、国際社会にとって非難すべき対象が明白であった。通常、国際紛争においては当事者のいずれにも相応の主張の根拠があり、国際社会が一致した判断を下し、共同の行動をとることが難しい場合が多い。しかし、湾岸危機は、イラクが明白に一方的な武力行使によりクウェイトを自国領に編入するというあまりにも赤裸々な国際法違反により発生したものであった。しかも、イラクは外国人を人質にとり、また、石油を流出させ、油井に放火するといった行動に出たが、これらの非人道的行為や環境破壊は、人類全体に対する犯罪行為であるとの観点から国際社会の怒りを招いた。

第2に、湾岸危機の発生当時、国連安全保障理事会の常任理事国であるソ連及び中国は、各々、米国を始めとする西側諸国との関係改善を図ることが必要な状況にあり、イラクを支持することには利益を見出すことがなかったということがある。ソ連は、国内の経済や社会の改革を推し進める上で安定した国際情勢と西側諸国の支援を必要としており、米国と協調していくことが重要であった。中国も、89年6月の天安門事件以来、主要国より課されていた制裁措置の事実上の解除を図っていくために国際社会に協調的な態度をとることに利益を見出していた。

第3に、湾岸地域は世界経済にとって死活的な重要性を持つ石油資源

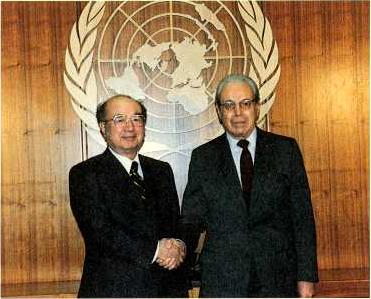

| 国連本部におけるデ・クエヤル国連事務総長と中山外務大臣の会談 |

| (91年3月) |

の偏在する地域であり、湾岸危機の帰趨は多くの国にとって、直接自国の安全と繁栄にかかわる問題であった。このため、各国の真剣な対応が求められる一方で、上記の2つの要因とあいまって、主要国のいずれもイラクを支持することに利益を見出さなかった。

今後の国際情勢において、湾岸危機の場合のように、国際社会を結集して各国に大きな犠牲を進んで払う意思を固めさせるだけの好条件がそろい、湾岸危機の経験をそのまま活かすことができるような事態が再びあるかどうかは定かではない。しかし、東西関係が根本的に変化する中で、一般的に米ソ両国、さらには全常任理事国が武力紛争の鎮圧に利益を見出す場合が多くなると考えられ、国連が紛争の解決に一層大きな役割を果たす可能性が開けている。

今後は、世界の主要国の関心が比較的高い地域であっても、武力紛争の解決につき国連の枠組みの下で各国が努力を積み重ね、国連の集団的安全保障体制の実際的な強化を地道に進めていくことが重要である。ロンドン・サミットの政治宣言も、湾岸危機の教訓として、国連を中心とする多数国間の取組の重要性を強調しているが、日本としても国連を中心とした平和と安全のための活動に積極的に貢献していく必要がある。

なお、安全保障理事会は、決議687により多国籍軍とイラクとの間の停戦を発効させるために、イラクが種々の条件を受諾することを要求した。要求した条件の中には、例えば、イラクがクウェイト侵攻の口実にした両国間の国境紛争に関連して、かつて両国間で合意した国境を両国が遵守するべきことが挙げられており、事務総長に対し国境を画定するためのアレンジメントを行うよう要請しているが、これは実際上、安全保障理事会が両国間の国境を定めたに等しい。また、イラクに対し、すべての弾道ミサイル、核兵器、生物兵器、化学兵器等の大量破壊兵器の破壊及びその能力の再開発等の禁止を要求するのみならず、国際機関の関与の下でその調査、破壊及び継続的監視の手続を定めることにより、これら兵器の破壊や再保有の禁止の実効性を確保している。さらに、イラクによる損害賠償義務につき明記するとともに、被害を受けた国や国民に対する支払いが確保されるよう基金の設立等の実効性のある手続を定めた。このように、この決議は、停戦の際にイラクの侵略により直接生じた事態の処理を行うだけにとどまらず、国境の画定やイラクの軍事能力の制限などを行うことにより、紛争原因にさかのぼる処置や再発防止の制裁措置までも規定しているという意味において、国際秩序の維持のための安全保障理事会の決定としては画期的なものであると言える。

2. 国連平和維持活動

国連による平和維持活動(PKO)は、国連憲章第7章に規定されている集団的安全保障体制が十分機能していない中で、国連が世界各地の紛争の本格的解決を助けるために具体的かつ現実的手段として実際の慣行を通じて確立してきたものである。その姿勢としては、中立の立場で国連の権威と説得により任務を遂行するもので、現在世界の関心を最も集めている国連の活動の一つとなっている。

88年にはアフガニスタンからのソ連軍の撤退を監視する国連アフガニスタン・パキスタン仲介ミッション(UNGOMAP)、イラン・イラクの停戦を監視する国連イラン・イラク停戦監視団(UNIIMOG)、アンゴラからのキューバ軍の撤退を監視する国連アンゴラ監視団(UNAVEM)が相次いで設立され、国連平和維持活動がノーベル平和賞を受賞する契機となった。さらに、89年には国連ナミビア独立支援グループ(UNTAG)、国連中米監視団(ONUCA)、国連ニカラグァ選挙監視団(ONUVEN)が設立され、91年に入って、国連イラク・クウェイト監視団(UNIKOM)、国連エル・サルヴァドル監視団(ONUSAL)、国連西サハラ住民投票監視団(MINURSO)、第2次国連アンゴラ監視団(UNAVEM II)の4つのPKOが設立された。

1948年の国連休戦監視機構(UNTSO)の設立以来、PKOは国連の仲介によって事態の悪化を防止し、紛争を鎮静化させ、さらには紛争の平和的解決に寄与する具体的かつ実際的な手段となってきた。その伝統的な形態は軍事要員を中心とする停戦監視団及び平和維持隊であるが、近年新しい分野に活動が拡大しており、その活動の形態が多様化している。その具体例は、選挙監視活動である。これは、ナミビアの独立の際に初めて実施され、高い国際的評価を得て、文民による新しいPKOの活動分野を開拓した。このナミビアにおける活動の成功により、国連ニカラグァ選挙監視団が組織され、さらには国連西サハラ住民投票監視団にもその経験が活かされようとしている。

西サハラ問題は、モロッコへの併合か独立かという西サハラの帰属をめぐる紛争であり、長年にわたり北アフリカの不安定要因の一つとなっ

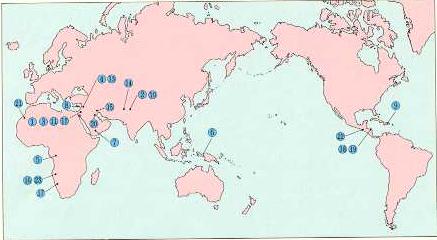

国際平和維持活動(PKO)

(注) 現在活動中のものは青色で表示。

ていたが、国連及びアフリカ統一機構(OAU)が調停に努力した結果、住民投票によって平和的に問題を解決することが当事者間で合意された。国連は、停戦から住民投票の管理や監視に至る一連の和平プロセスに関与することとなり、92年1月に予定されている選挙の実施に向けて着々と準備を進めている。

このほか国連が近い将来にPKOを設立することについて検討を進めているものとしては、日本にとっても重要な意味を持つカンボディアにおける活動がある。国連がカンボディア和平にどのように関与するかについては既に青写真が作成されつつあり、国連カンボディア暫定機構(UNTAC)というPKO組織を設立することが考えられている。同機構は、停戦監視や武装解除といった軍事部門の活動のほかに選挙監視や行政管理といった部門の活動も併せて行うことが想定されており、このために必要な組織も当初の案では大規模なものになるものと見込まれているが、実際の規模、活動内容については、今後関係者間の話し合いで具体化されることになっている。

日本は、従来よりPKOに対し積極的な貢献を行ってきているが、近年まで、その貢献は財政面に限られていた。しかし、日本の国際的責務が増大する中で、財政的貢献のみでは不十分であるとの認識から、88年に初めて政務官をPKOへ派遣し、それ以来、ナミビア及びニカラグァの選挙監視団に要員を派遣するなど、人的貢献の面で着実に実績を積み重ねてきている。91年には、国連イラク・クウェイト監視団に対し政務官1名を派遣したが、現行体制の下ではPKOに対する要員の派遣という面での貢献は極めて限られたものにとどまらざるを得ない。

湾岸危機は国民にとっても、平和と安全をいかにして維持していくかという問題について改めて考える機会となったが、同時に、日本がこのための国際的な努力にいかに参加し、協力を実施していくかという議論をも活発にした。これを踏まえ、政府は法制面を含めたPKOへの要員派遣体制を確立することが急務であるとの観点から90年末の臨時国会に国連平和協力法案を提出したが、同法案は、審議未了のまま廃案となった。

しかしながら、国会における法案審議を含む国民的な議論を通じ、国際の平和と安全の維持に関して日本が十分な貢献を行うことが不可欠であるとの認識が国民の多数の共有するところとなったと考えられる。特に、当事国の同意に基づき派遣され、中立を守り、武器を携行しない監視団はもとより、武器の使用は厳に自衛のために限定されている平和維持隊に対し要員を派遣することは、国際社会の一員として日本が行うべき国際貢献の中でも、平和憲法を有する日本にふさわしい形の貢献として多数の国民の支持を得つつあるものと考えられる。

今後、国民の意向を尊重し、国際的に十分な説明を行いつつ、現行憲法に合致するPKOに対する人的協力の具体的な態様を決定していかなければならない。

3. 国連の紛争予防機能の強化

このように、国連は紛争の解決のための機能を有しているが、日本は、紛争の発生を未然に防止する予防外交の面で国連の機能を強化することをも重視している。このためには、事務総長の権限を強化することが実際的であると考えている。具体的には事務総長の下に国連紛争予防システム事務局を設置する。そして、事務総長は、(あ)国際の平和と安全を脅かす可能性のある事態を常に監視し、調査と研究を実施する。(い)また、各国から提供される専門家を加えて調査団を組織し、事態悪化の原因及び現状につき事実調査団を派遣する。(う)調査団による調査結果を踏まえ、報告を作成して安全保障理事会に提出し、必要に応じて早期警報を発出して国際社会の注意を喚起する。(え)また、当事者間の調停を斡旋するなど紛争の予防を図る。政府はこのような紛争予防システムの設置を強く提唱し、関係国との協議を行っている。

4. 安全保障理事会と日本

湾岸危機の際、日本は安全保障理事会の理事国ではなく、安全保障理事会が次々と採択する決議に十分意見を反映させる機会を得られなかった。新しい国際秩序が形成されつつある中で、国際の平和と安全の維持に関し、主要な責任と役割を果たす安全保障理事会に日本が席を占めることは極めて重要な課題となってきている。

日本は国連加盟以来6回にわたり安保理非常任理事国を務めてきているが、91年の第46回国連総会で行われる理事国選挙に立候補すべく、各国に対する働き掛けを行っている。日本が当選すれば、国連加盟国中最多の7度目の就任(任期は92年1月~93年12月の2か年)となるが、日本の国際社会における地位が高まるにつれて、国連において日本が相応の役割を果たすことに対する期待は高まっている。

5. 旧敵国条項

日本は、国連への加盟以来一貫して国連を重視する立場をとり、特に近年、国連に一層積極的に貢献していくべきであるとの考え方は国民的世論となっている。国連憲章中に依然として存在するいわゆる旧敵国条項(注)は、国連に加盟を認められている日本に対し適用される余地はないと考えられるが、日本の国民感情にとっては受け入れられるものではない。政府としても、90年の国連総会における演説において中山外務大臣がこの条項の削除を要求するなど、その撤廃に向けて最大限の努力を行っている。既に、多くの国より日本の立場に対する理解と賛同を得るに至っているが、この条項の削除は憲章改正全般にかかわる問題であり、多くの諸国が種々の改正希望を有する状況の下において、他の問題に波及しないようにこの改正の実現を図るためには、なお一層の努力が必要である。

6. 人 権 問 題

今日の国際社会においては、東西関係が対立から対話へ向かい、さらには冷戦の終焉に至る流れの中で、人権の尊重、自由及び民主主義の価値の追求がますます重大な関心事項となってきている。これは89年のアルシュ・サミットの人権宣言で、人権は正当な国際的関心事項であると言明されたことに象徴されている。91年のロンドン・サミットの経済宣言においても、共通の価値観に基づく世界的パートナーシップの構築と国際秩序の強化を追求するに当たり、民主主義、人権、法の支配などをその目的として掲げるべき旨が確認されている。こうした中で、日本自身の歩んだ道を振り返ってみると、今日の日本の平和と繁栄も、基本的人権の尊重及び自由と民主主義に立脚した社会の建設を目指して、戦後一貫して弛まない努力を積み重ねてきたことの上に築かれていることが想起される。こうした自己の体験を踏まえれば、人権は人類にとり普遍的価値を有し、かつ、世界の平和と安定の基礎であるという基本理念に基づいた行動をとっていくことが日本にとってますます重要となってきている。

その一環として、政府開発援助(ODA)の実施に当たっても、開発途上国における人権の尊重及び民主化を積極的に支援していくとの観点を踏まえることが重要である。このような考え方に立って、海部総理大臣は、91年4月に国会において、ODAの実施に当たり、被援助国の民主化の促進努力、基本的人権及び自由の保障状況等にも十分注意を払う旨表明した。

これまで人権の分野においては特に国連が大きな役割を果たしてきているが、日本としても、世界における人権の尊重と促進のため、82年より連続して国連人権委員会の委員を務めるなど、人権問題に関する国連の活動に積極的に参加している。また、84年より国連人権委員会の下部機構である国連差別防止・少数者保護小委員会に、また、87年より国際人権規約のうち市民的及び政治的権利に関する国際規約(いわゆる規約)に基づき設置された人権委員会に、それぞれ日本の委員が個人の資格で選ばれ、参加している。

90年の国連総会では、93年に世界人権会議を開催するとの決議が採択されたが、この世界人権会議は、1968年にテヘランで開催された国際人権会議以来25年振りに開催されるものである。この会議においては、開催を提案した開発途上国側が人権問題をいわゆる南北問題に絡めて「発展の権利」の認知を求め、これに基づく要求や議論を展開することも予想される。人権問題をこのように南北問題にすり替えることなく、世界人権会議を、世界の人権尊重と民主主義の高揚のために真に有意義な会議とするよう、日本としても努力していく所存である。また、同じく90年の国連総会では、93年を「世界の原住民のための国際年」とするとの決議が採択された。

90年に作成された人権分野における国際条約としては、国連総会で抹択された「移住労働者及びその家族の構成員の権利の保護に関する国際条約」がある。この条約は、今日国境を越えた労働力の移動が世界的に顕著になっている中で、移住労働者とその家族の権利を保護することを目的としている。出稼ぎ労働者の送り出し国であるメキシコ、モロッコ、アルジェリア、インド等を中心とする開発途上国がこの条約を強力に推進し、80年以降検討が重ねられてきた。この条約の趣旨そのものに異議を唱える国はなかったが、その採択に際し日本を含む西側の幾つかの主要国は、この条約には労働政策、出入国管理制度その他の観点から問題のある規定があるなどの立場表明を行った。この条約については、91年7月末現在、メキシコが署名を行ったのみで、締結した国は皆無である。

日本は89年の国連総会で採択された「児童の権利に関する条約」に90年9月署名したが、できるだけ早期にこの条約を締結できるよう、現在政府部内での検討を急いでいる。

国連総会及び国連人権委員会における各国の人権問題の審議については、例年重要問題となっている南アフリカのアパルトヘイト問題やイランの人権問題が再度取り上げられたが、折しも90年8月のイラクのクウェイト侵攻に始まる一連の事態の中で、イラクの行動に対し国際社会から強い非難の声が上がったことが特筆される。具体的には、90年末の国連総会及び91年初めの国連人権委員会において、イラクのクウェイト侵攻に際しイラクが犯したクウェイト国民及び外国人に対する人権侵害を強く非難する決議が、また、同委員会において、恣意的即決処刑、行方不明者の増加等、イラク国内の人権状況に関心を表明する決議が、いずれも日本を含む圧倒的多数の賛成投票で採択された。日本政府も、多数の日本人がイラクに人質にとられた経緯を踏まえ、同委員会において人質行為を非難する決議案を提出し、これは無投票で採択された。

国連人権委員会においては、また、キューバの人権問題が取り上げられ、同国の人権状況の実態を調査するために特別代表が任命された。さらに、リトアニアとラトヴィアにおける民主化運動にソ連が介入し武力行使の結果犠牲者が出た事件に関して、日本を含む多くの国が憂慮の念を表明するとともに、リトアニアとラトヴィアにおけるソ連の武力行使を深く憂慮する旨の議長声明が発出された。

ミャンマーの人権については、90年の国連総会において、欧米諸国から、90年5月の選挙に示されたミャンマー国民の民政移管を求める意思が実現されていない点に懸念を表明するとともに、政治的理由で拘留されているすべての市民の即時釈放とこれら市民の政治的権利の回復を実現することを求める内容の決議案が提出された。しかし、ミャンマーの働き掛けにより結集した開発途上国は先進諸国が開発途上国の人権問題を恣意的に取り上げようとしているとして、この決議案に強く反発し、両者の間で厳しい対立が展開された。結局、日本が両者の間に立つ形で事態の打開に努力し、この決議案の取扱いを91年秋の国連総会まで延期するとの提案を行い、決着が先送りされた。欧米諸国にとって、数に優る開発途上国グループの前に決議案が票決で葬り去られることは明らかであったが、他方、いったん提出した決議案を取り下げることはミャンマーの人権状況をこれ以上問題視しないとの誤解をミャンマーに与えることになりかねないという板挟みに陥った訳で、日本のこうした仲介努力は、ミャンマーのみならず欧米諸国よりも評価された。なお、91年の人権委員会においても90年に引き続きミャンマーの人権問題が非公開審議の下で取り上げられた。

7. 国連の運営に対する協力

国連の諸活動は各方面で拡大しているにもかかわらず、その財政基盤は一部加盟国の分担金の滞納等により必ずしも磐石ではない。

ロンドン・サミットの政治宣言は、平和と安全の維持の面で国連が中心的な役割を果たすべきであるとうたっているばかりでなく、災害等の緊急事態における救済活動等の面においても国連の機能強化を呼び掛けているが、このような活動を行うための財政面の手当ては、国際社会が直面する大きな問題である。国連の効率的な運用、不要な組織の整理は緊急の課題である。この観点からの改革はこれまでも試みられてきたが必ずしも十分な成果を挙げてこなかった。国際社会が国連の重要性を再確認しつつある今こそ効率化のための改革の好機である。

日本の国連における財政的貢献は義務的拠出金においては米国に次いで第2位であり、加えて国連の行う様々な分野の重要な活動に対しては自発的拠出を行い、今や日本は、国連活動を財政面から支える、国連にとっては不可欠の加盟国となっている。

国連が効率的、効果的な活動を行うためにも、その組織や機構を新しい時代の要請に合致したものへと変革していく上で、日本は積極的な努力を行っている。

1. 軍備管理・軍縮の現状

国際政治における冷戦構造の変化は、東西間の軍備管理・軍縮交渉を進展させてきた。また、このような変化を背景として南北間の兵器の拡散や移転の問題が世界の不安定要因としてますます強く認識されるに至っている。軍備管理・軍縮問題におけるこのような大きな流れは、イラクのクウェイト侵略によって一層明確な形で示され、兵器の拡散や移転の問題への対処が紛争の発生や激化を防止する上で極めて重要であることが再認識された。90年のヒューストン・サミットで「国境を越えた問題に関する声明」の中で不拡散が取り上げられたのに続き、91年のロンドン・サミットでは「通常兵器の移転並びに核兵器、生物兵器及び化学兵器の不拡散に関する宣言」が採択され、このような認識が示された。

日本は従来より、核兵器の究極的廃絶を目指し、その一環としてジュネーヴの軍縮会議等において核実験を段階的に禁止することを提案するなど、核軍縮の促進のために積極的に努力してきた。また、昨今の国際情勢の変化を踏まえ、大量破壊兵器の拡散問題及び通常兵器の移転問題等に対する積極的な取組をも強化しており、非核三原則や武器輸出三原則等によりこの分野で独自の政策をとってきた日本の貢献がますます期待されるに至っている。

2. 東西軍備管理・軍縮交渉

(1) 戦略兵器削減条約(START)

米国とソ連の間の戦略兵器削減交渉(START)は、90年6月に基本合意が行われ、欧州通常戦力(CFE)条約とともに、90年中の署名が期待されていた。

しかしその後、CFE条約をめぐる問題やバルト情勢などによる米ソ関係の一時的な冷却化を背景に、(あ)新型ミサイルの定義、(い)ダウン・ローディング(注)、(う)ミサイル実験データの秘匿化禁止等、残された問題について調整が難航し、最後の詰めの段階で足踏み状態が続いた。しかし、91年6月中旬にCFE条約をめぐる問題が解消されたことから、交渉の加速化が図られ、7月11日にワシントンで行われた米ソ外相会談において、残る問題の多くが解決した。そして、7月31日にモスクワで行われた米ソ首脳会談の際に、9年1か月の長きにわたる交渉はようやく妥結し、条約の署名に至った。

STARTは、既存の戦略核兵器を史上初めて削減(弾頭数にして約40%程度を削減)するとともに、詳細な検証措置を規定したものであり、核軍縮を促進するものとして高く評価できる。また、同条約の署名は、米ソ二国間関係の改善と強化に資するのみならず、米ソの協調が重要となる新しい国際秩序の構築に向けた動きに寄与するものと言えよう。

日本は、西側の一員として交渉における米国の努力を一貫して支持してきており、同条約の署名を通じて米ソ関係、ひいては東西関係が一層安定し、また、日本を含む各国の安全が高められるものと期待している。

|

戦略兵器削減条約(START)の概要

1. 目的 戦略安定の向上(戦略兵器の大幅削減) 2. 締約国 米国、ソ連 3. 交渉期間 82年6月29日~91年7月31日(モスクワにて署名) 4. 削減対象兵器(運搬手段及び弾頭数の上限を設定) (1) 戦略核運搬手段上限:1,600基・機 (2) 戦略核弾頭総数上限:6,000発

(3) ソ連の重ICBM数上限(半減):154基、1,540発(弾頭数) (4) 投射重量上限:3,600トン(ソ連のICBMとSLBMの合計の54%) (5) 実配備移動式ICBM弾頭上限:1,100発 (6) 長距離核空中発射巡航ミサイル(LRNA)

(7)海洋発射核巡航ミサイル(SLCM)(宣言方式(注2)、STARTの枠外)

(8)ソ連のバックファイアー爆撃機(宣言方式(注2)、STARTの枠外)

5. 削減方法 廃棄または転用 6. 削減の段取り 7年、3段階(各段階ごとに双方が同水準となるよう削減) 7. 検証措置 現地査察、常駐査察、自国技術手段(NTM)等 8. 条約期限 15年(5年の延長も可能)

|

||||||||||||||||||||

今後とも米ソ間において、戦略核兵器を始めとする軍備管理・軍縮の分野で一層の進展が期待される。

(2) 欧州通常戦力(CFE)条約

89年夏以降の東欧の民主化、欧州における東西対立の緩和を背景に順調に進展したCFE交渉は、90年11月19日の欧州安全保障・協力会議(CSCE)パリ首脳会合に際し、北大西洋条約機構(NATO)加盟16か国及びワルシャワ条約機構加盟6か国の首脳の間で条約が署名された。CFE条約は、軍備管理・軍縮の分野において戦後初めて通常戦力の削減を取り決めた合意である。この条約は、欧州において東側に有利な通常戦力の不均衡を是正し、ソ連及び東欧諸国の奇襲攻撃能力や大規模侵攻能力を除去することを目的としている。CFE条約により、欧州においては相当低い水準で通常戦力の安定化が図られ、CSCEプロセスの進展とあいまって、欧州の新たな安全保障の枠組みを作るための基礎が築かれるものと期待される。

しかし、条約の署名前に、ソ連が条約の規制を免れようとして、陸軍3個師団等を海軍に編入したり、大量の兵器を条約の対象地域の外であるウラル以東へ移転したりしたため、NATO諸国のみならず東欧諸国もこれを問題視し、条約の批准を延期させるに至った。これらの問題により、条約の署名後直ちに開始される予定であったCFE後続交渉(注1)や欧州信頼安全醸成措置(CSBM)交渉(注2)の実質的審議が停止してしまった。ソ連は、特に陸軍部隊の海軍への編入問題について、当初は話合いすら拒否する強硬な姿勢をとっていた。しかし、NATO諸国の断固とした態度と団結により、ソ連側が譲歩し、91年6月中旬の条約署名国特別会議において、ソ連が海軍へ移管した兵器を条約で規制する枠内に算入することを認めるなど、基本的にNATO諸国が主張する方向で

|

欧州通常戦力(CFE)条約の概要

1. 目的 (1) より低いレベルでの通常戦力の安定 (2) 安定と安全を損なう不均衡の排除 (3) 奇襲攻撃・大規模侵攻能力の除去 2. 締約国

3. 交渉期間 89年3月9日~90年11月19日(パリにて署名) 4. 対象地域 ウラル山脈から大西洋までの欧州地域 5. 兵器保有の上限

(イ) 戦車 :20,000両 (ロ) 装甲車 :30,000両 (ハ) 火砲 :20,000門 (ニ) 戦闘機 : 6,800機 (ホ) 攻撃ヘリコプター: 2,000機 6. 兵器の削減方法 破壊が原則(戦車、装甲車については一部民生用への転用を容認) 7. 削減の段取り 条約発効後、40か月以内(3段諧)に完了 8. 検証措置 現地査察、自国技術手段(NTM)等 9. 条約期限 無期限 |

最終的な解決が図られた。

また、ソ連によるウラル以東への兵器移転問題については、極東やアジアの安全という観点から、日本もソ連に対し、首脳会談などの様々な機会にこの問題を取り上げ、その解決を促した。この問題についても、署名国特別会議において一応の決着が図られたが、今後とも移転された兵器の動向については注目していく必要がある。

3. 大量破壊兵器及びミサイルの不拡散

湾岸危機においては、イラクがスカッド・ミサイルを使用し、さらに停戦後の国際原子力機関(IAEA)による査察の過程において同国が国際法に違反して核兵器の材料となり得る濃縮ウランを秘密裡に製造していたことが明るみに出て、核兵器を始めとする大量破壊兵器の拡散防止が現実の問題となった。さらに、イラクの化学兵器の開発には一部の西側諸国の企業や技術者が関与していたことも明らかになった。このような事情を背景に、大量破壊兵器及びミサイルの拡散を阻止するため、保障措置制度の整備や強化及び各国の輸出規制の強化を中心とする国際協力が活発化しており、日本もこれに積極的に貢献している。

(1) 核 兵 器

(イ) 過去1年間の流れ

90年8月からの1年間は、湾岸危機を通じてイラクによる核兵器開発の懸念が大きな問題となったこと、また、北朝鮮がIAEAとの保障措置協定の締結を怠っている問題が一層強く問題視されるようになったこと等を契機として、核不拡散問題に対する国際的な関心が高まり、核不拡散体制の整備や強化に向けて、国際的な動きが活発化した。

他方、91年6月にフランスが核不拡散条約(NPT)に原則的に署名することを発表したほか、南アフリカ(91年7月)、ザンビア(91年4月)、タンザニア(91年5月)がNPTに署名した。さらに、中国も91年8月に同国を訪問した海部総理大臣に対しNPTに参加することを原則的に決定した旨を伝えた。このほか、90年11月にはブラジルとアルゼンティンが共同原子力政策を発表し、IAEAとの間でフル・スコープ保障措置協定を締結する旨を明らかにし、IAEAとの間で交渉を開始するなど、これまで核拡散上の危険を孕むとみなされていた地域で、核不拡散に向けて動きが見られ、核不拡散体制そのものの普遍化が一層進んだ。

日本は、世界の平和と自国の安全保障にとって、核不拡散体制を維持し、強化することは極めて重要であるとの立場から、従来より、核不拡散問題に関し極めて厳格な政策をとってきている。91年4月には、日本の政府開発援助(ODA)の実施に当っては、核兵器を始めとする大量破壊兵器の不拡散に関する被援助国の努力を考慮に入れることを発表した。また、91年1月より開始された日朝国交正常化交渉において北朝鮮に対しIAEAとのフル・スコープ保障措置協定の締結と履行を強く働き掛けるとともに、IAEAの場においても日本は自ら決議案を提出するなどして各国の声を結集し同国に対し協定の締結と履行を強く求める努力を行った。

日本は、二国間のみならず、あらゆる機会をとらえて、NPT未加入国に対し加入を働き掛けてきているが、中国が加入を表明するに至ったこと等、日本の努力が報われる方向にあるのは喜ばしい。

(ロ) 対イラク停戦決議と国際原子力機関(IAEA)の貢献

91年4月に国連安全保障理事会で採択された対イラク停戦決議(国連安保理決議687)は、イラクに対し核関連物質や施設等に関する報告の義務を負わせるとともに、IAEAに対しイラクの核兵器開発能力を無力化するため、査察、破壊、撤去等の任務を負わせた。このように国連が加盟国のNPTやIAEA保障措置協定に違反する事態を是正するため強制的な措置をとるのは、例のないことであり、また、このような強い権限がIAEAに付与されたことも初めてのことである。この措置は、イラクの侵略行為を排除する国連の行動の帰結としてとられたという特殊な側面はあるが、今後の同様の事態に対する先例としての意義を有し得る点で画期的である。さらに、この決議の実施過程において、イラクがNPT締約国であり、かつ、IAEAとの間でフル・スコープ保障措置協定を締結しているにもかかわらず、これらの国際法上の義務に違反してウラン濃縮を行っていた事実が確認された。このようにフル・スコープ保障措置協定の違反が明らかにされたことは初めてのことであり、イラクの行為は国際的な核不拡散体制そのものの基礎を揺がしかねないとして重大な懸念を呼んだ。日本も、このようなイラクの国際法違反行為を厳しく非難した。国連安保理決議に従ってイラクの核兵器開発能力の無力化を達成することが、同様の事例の再発を防止し、また、核不拡散体制に対する信頼性を維持し、強化していく上で重要である。

(ハ) 第4回核不拡散条約(NPT)再検討会議

NPT再検討会議(注)は、90年8月から9月にかけてNPT締約国141か国のうち日本を含む84か国の参加を得て開催された。この会議では、最終宣言こそ採択されなかったが、核不拡散体制の維持及び強化の必要性に関する参加国の一致した認識が示された。そして、中国及びフランスが初めてオブザーバーとして参加する中で、核兵器国5か国がそれぞれこれまで非核兵器国の安全保障(NSA)に関して行った各宣言を再確認し、IAEA保障措置の強化及び原子力関連資機材の輸出に関する条件の厳格化等の必要性につき概ね参加国の意見の一致が得られるなどの成果があった。

(ニ) 輸出規制体制の強化

核不拡散関連の輸出規制体制としては、いわゆるロンドン・ガイドライン及びザンガー委員会が存在する。91年3月には、ロンドン・ガイドラインの成立後13年を経て初めて、日本を含む全参加国26か国がヘーグに参集し、核不拡散分野の輸出規制体制の整備と強化について広範な検討を行い、(1)原子力関連汎用品に関する輸出規制の枠組みを創設すること、(2)既存の2つの輸出規制体制の規制対象品目リストを調和させること、(3)既存の輸出規制体制に参加していない新興供給国に参加を呼び掛けること、(4)原子力供給国会議を定期化することを決定した。

(ホ) 保障措置制度の整備と強化

第4回NPT再検討会議において、IAEA事務局に対し、保障措置制度の整備と強化について検討するよう希望が表明されたのを受けて、IAEA事務局はこの検討を開始した。日本も、核不拡散体制の維持と強化に主要な役割を果たすこの制度の有効性を一層高めることが重要であると考えており、この制度の整備と強化の具体的方策をIAEAの場で提示すること等により、この検討に積極的に貢献する姿勢で臨んでいる。

(2) 化学兵器、生物兵器

(イ) 化学兵器禁止条約(CWC)交渉

湾岸危機においては、イラクによる化学兵器の使用が現実味を帯びたため、多国籍軍及び湾岸諸国やイスラエルは、その脅威にさらされた。このことは従前にも増して化学兵器の軍縮を実現することの緊要性を実感させた。他方、多国籍軍の先端技術兵器の性能を目の当たりにして、化学兵器の有用性や抑止効果は必ずしも絶対的ではないことも認識された。このような状況の中でブッシュ米国大統領が91年5月に発表した化学兵器禁止条約(CWC)交渉に関する新しい方針、すなわち、報復の場合を含め化学兵器は決して使用しないこと、保有する化学兵器を無条件で10年以内に廃棄すること、92年5月までに交渉を妥結させること等は、CWC交渉において懸案となっている諸問題に関して米国の柔軟な対応を示すものであるとして各国から高く評価された。米国の提案により、ジュネーヴ軍縮会議におけるCWC交渉は今後急速に進展することが期待されている。

しかし、現在、CWC交渉は最終段階に入ったとは言え、チャレンジ(抜き打ち)査察、化学産業に対する検証の対象と範囲、CWCの基本的な柱となる普遍的な検証査察制度、条約を実施するための組織のあり方(行財政問題)等について、なお熾烈な議論が続けられている状況である。また、できる限り多くの国の参加を確保し、CWCを普遍的なものとするための具体的な措置についてようやく議論が始まった段階である。さらに、化学兵器の廃棄の技術的方法や、化学兵器の廃棄が環境に及ぼす影響についても議論が行われており、果たして米国が提案している92年5月までに交渉が妥結するか、必ずしも予断を許さない状況にあることも否めない。

化学兵器は放置すれば容易に拡散し、国際社会を不安定化させる危険性を有していることから、CWCの締結によってその早急な廃絶を実現する必要があることが、今や国際的に広く認識されるに至っている。湾岸危機後、大量破壊兵器の実効的な軍備管理・軍縮を求める国際的な機運が高まっているが、これは長年にわたるCWC交渉を結実させる好機であるとして、現在、交渉を促進するために第2回閣僚会合を開催することが提案されている(第1回は89年1月パリで開催された)。中山外務大臣は91年6月にジュネーヴ軍縮会議において、閣僚レベル会合を開催する見通しを立てるためにまず高級事務レベル会合を91年中に開催することが重要であるとして、その開催を提案した。

(ロ) オーストラリア・グループ

化学兵器の不拡散については、85年以来、日本を含む西側20か国がオーストラリア・グループを結成し、定期的に会合を開催してきている。このグループでは、従来より化学兵器の原材料となる化学物質の輸出規制を行ってきたが、91年5月の会合においては日本の提案に基づき、化学兵器関連の汎用製造設備についても各国が規制を行うことが申し合わされた。

さらに、生物兵器の拡散を防止するための方策についてはオーストラリア・グループの中で各国の意見調整が行われているところである。

(3) ミサイル

ミサイルの不拡散について、87年以降、日本を含む西側各国は、ミサイル関連技術輸出規制(MTCR)と呼ばれる枠組みの下で、共通のガイドラインにより核兵器の運搬能力を有するミサイル兵器の製造に利用し得る機材や技術の輸出規制を実施してきている。ミサイルの拡散に対する懸念を背景に、MTCRの参加国は91年6月現在で、発足当初の7か国から16か国にまで拡大してきており、また、MTCRの非参加国に対してもガイドラインを遵守するよう働き掛けが行われている。湾岸危機後の91年3月には、日本の主催で東京においてMTCRの会合が開催され、全世界の国々に対しガイドラインの実施を呼び掛ける共同アピールが発表された。また、5月には規制品目について規定したガイドライン付属書の見直しが行われ、規制品目の一層の明確化が図られた。

4. 通常兵器の国際移転問題

(1) 問題の複雑さ

通常兵器の国際移転の問題は、古くて新しい問題であり、その規制をめぐり従来から試行錯誤が繰り返されてきた。この問題については、国際社会において各国の意見の隔たりが大きく、規制には相当の困難がある。その根本的な理由としては、主権国家が並存する状況下にあっては軍事力による侵略を抑止し、これに対抗するためには軍事力を必要とするとの冷厳な現実が存在する現在の世界において、通常兵器の保有は各国の最低限の安全保障に係る問題であるということがある。また自衛は国連憲章第51条も認める主権国家の権利であり、その範囲内で必要な兵器を装備するためにこれを国外から調達することは容認されているが、どの程度の兵器の装備であれば容認されるかという点について一律に判断を下せないという困難がある。

(2) 国際社会の取組

通常兵器の国際移転問題の複雑さを認識した上で、国際社会はこの問題につき次の方向で取り組んでいる。

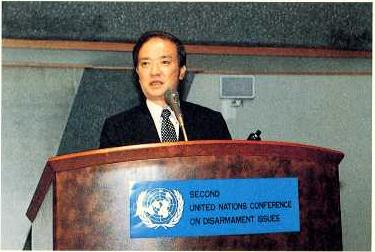

国連軍縮京都会議で演説する海部総理大臣(91年5月)

(イ) 透明性と公開性の増大

通常兵器の移転の状況について透明性と公開性を高めることができれば、自衛に必要な範囲を超えて危険な兵器の集積が進行している可能性がある場合には、国際社会は早期にこれを察知することができるし、このような透明性と公開性の増大を通じ各国間の信頼を醸成することもできる。このような考え方に基づき、そのための仕組みが必要であるとの認識が広まっている。

この問題については、88年にコロンビア等の提案に基づき国連総会が採択した決議に従い、専門家グループが設置され、日本を含む19か国の専門家が参加して、検討が進められている。この検討作業の結果は今秋の国連総会に提出される予定である。

日本は91年3月に発表した「中東の諸問題に対する当面の施策」の中で通常兵器の移転に関する国連登録制度の確立を提唱し、さらに、海部総理大臣の提唱に基づき5月に開催された国連軍縮京都会議において、総理は基調演説を行い、この専門家グループの検討状況も踏まえながら、国連登録制度に関する決議案を91年秋の国連総会に提出する意向を表明した。このような日本の積極的な提案は、ロンドン・サミットの宣言の中にも「我々は、国連の下に武器移転の普遍的な登録制度を導入するという提案を支持するとともに、その早期の採択に向けて努力する」という形で具体的に言及された。日本は現在、同様の提案をしている欧州共同体(EC)諸国やその他の関係国との間でこの制度の具体化とそのための国連総会決議案などに関して協議を行っている。

(ロ) 供給国の自主規制による枠組みの整備と強化

特定の地域における軍事力の均衡を崩し、紛争を誘発する一因となるような通常兵器の過度の集中は、主として通常兵器を供給する諸国の自制により相当程度防止することが可能であるとの認識に基づき、このための枠組みを整備する必要が唱えられている。日本は、武器輸出三原則に基づき20数年来武器輸出に対し極めて厳格な政策をとってきているが、この立場を踏まえ、「中東の諸問題に対する当面の施策」のほか、海部総理大臣の国連軍縮京都会議における演説や、91年6月の中山外務大臣のジュネーヴ軍縮会議における演説の中で、各国による自主規制の重要性を強調した。91年5月、ブッシュ大統領は中東地域への兵器移転問題につき、主要武器供給国である米国、ソ連、中国、英国、フランスの5か国間の共通ガイドラインと協議制度の確立を提唱し、これが5か国に受け入れられ、その第1回会合が7月8~9日パリにおいて開催された。ロンドン・サミットにおける宣言でもこの会合を含めて、主要武器輸出国の間において通常兵器の移転に係るガイドラインの作成のためにとるべき共通のアプローチにつき合意を図る目的で討議が開始されたことが歓迎された。

5. 国連、ジュネーヴ軍縮会議等における審議

(1) 国連における軍縮審議

90年秋の第45回国連総会は、東西間の冷戦構造が根本的に変化しつつあり、化学兵器に関する米ソ協定やCFE条約の署名等、軍備管理・軍縮分野で大きな成果が達成された状況の下で開催された。東欧諸国の民主化の進展を反映し、ソ連及び東欧諸国は、もはや実体的には独立の政治グループを構成しているとは言いがたいことが投票態度で明らかになった。このため核軍縮などに関して非同盟諸国が長年にわたって提出してきた決議案は支持を減らすこととなった。また、決議の整理によるその量的削減やコンセンサス採択の増加などによって会議運営の合理化に多くの努力が行われた。

(2) ジュネーヴ軍縮会議における審議

ジュネーヴ軍縮会議の90年の審議は、2月より4月まで(春会議)及び6月より8月まで(夏会議)開催され、核実験禁止、化学兵器、宇宙等の8つの議題が取り上げられた。また、CFE交渉等、東西間の軍縮の進展に比べ軍縮会議における成果が乏しいとの問題意識から、同会議の作業を効率化することについて議論が行われ、91年より従来の年2会期制から年3会期制に変更するなどの措置がとられた。

核実験に関しては、日本による強い働き掛けもあって、84年以降関係国間の意見の対立により設置されていなかった核実験禁止問題を専門に議論する特別委員会が90年夏会期に設置され、日本が議長となって実質的な審議が再開された。この特別委員会は91年にも再び設置された。

CWC交渉に関しては、既述のとおり、92年5月の妥結を目標にジュネーヴ軍縮会議では会期外にも真剣な議論が展開された。

なお、国連軍縮京都会議の開催に続き、湾岸危機後の軍備管理・軍縮に関し、積極的な貢献を行うために、日本の外務大臣としては84年の安倍大臣以来7年振りに、中山大臣が91年6月、軍縮会議に出席し、軍備管理・軍縮に関する日本の基本的な考え方を明らかにする演説を行った。これは、日本の軍縮問題への真剣な取組を示すものとして内外より高く評価された。

6. 日本の対応

日本は、「国際協力構想」の柱の一つである「平和のための協力」の一環として、湾岸危機後の軍備管理・軍縮面における国際的努力に対して大きく寄与するとの立場から、前述のとおり、91年3月に発表した「中東の諸問題に対する当面の施策」の中で、通常兵器の国際移転問題及び大量破壊兵器とミサイルの拡散問題に関する日本の基本政策を明らかにした。また、このような積極的な姿勢は、同年5月の国連軍縮京都会議の開催の提唱と支援、同会議への海部総理大臣、坂本官房長官らの出席、6月のジュネーヴ軍縮会議への中山外務大臣の出席等により明確に示された。また、日本の積極的な姿勢は、通常兵器の移転に関する国連登録制度の提唱、ソ連や中国等に対する通常兵器輸出の自主規制の呼び掛けにも表れている。さらに、核不拡散に関して、海部総理が、90年4~5月にインド及びパキスタン両国首相に対しNPTの締結を呼び掛けるなど、NPTの強化のために努力するとともに、国連軍縮京都会議においてIAEAの保障措置制度の強化を提唱したこと、ミサイルの不拡散に関して、91年3月に日本が議長国となりMTCR東京会合を開催し全世界の国々にMTCRのガイドラインを採用するよう呼び掛ける共同アピールの採択に尽力したことなども、日本の積極的な政策の表れである。

| (注) | 旧敵国条項とは、国連憲章第53条(第1項後半及び第2項)及び第107条を指す。第53条は、憲章第107条に従って規定されている措置、または旧敵国の侵略政策の再現防止のための地域的取極による措置であれば安全保障理事会の許可無く、地域的取極に基づき、あるいは地域的機関により強制行動がとられ得る旨を規定している。第107条は憲章のいかなる規定も第二次世界大戦の結果としてとり、または許可された旧敵国に対するいかなる行動も無効にし、または排除するものではない旨を規定している。 | |

| (注) | ミサイル1基当たりの搭載弾頭数(START上の算定数)を修正する問題。87年のワシントンにおける米ソ首脳会談で合意されていた数を91年にソ連が下方に修正するよう提案。 | |

| (注1) | 各国ごとの兵員上限の設定等をめぐる交渉。 | |

| (注2) | 軍事活動の事前通告や演習の視察等をめぐる交渉。 | |

| (注) | NPT第8条に基づき5年ごとに、条約の運用状況を検討するために開催される。95年には、NPT第10条に基づき条約の延長期間を決定するための会議が開催される予定である。なお、91年7月のロンドン・サミットでは、95年以降もNPT体制を維持し、強化していくことが共通の目標として確認された。 |