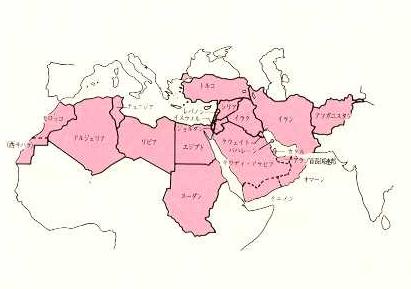

第6節 中 近 東

ソ連の国内改革推進、東欧における民主化進展及びこれらに伴う東西関係の変化は、中東地域にも微妙な影響を与えつつある。すなわち、アフガニスタンの軍事情勢は依然として不透明であるが、本問題の政治的解決に向けた米ソ間の対話に進展が見られることは両国間の緊張緩和の結果と言える。また、70年代以来の懸案であった南北のイエメンの統合の機運が89年11月以降急速に高まり、90年5月の統合実現に至ったが、親ソ路線の南イエメンと非同盟を標榜しつつ米国の軍事・経済援助も得ていた北イエメンとの統合の背景には、東西関係の変化が一因としてあったと言うことができよう。このほか、クウェイトにおける議会再開運動の高まり、アルジェリアにおける初の複数政党制に基づく統一地方選挙(90年6月)等の動きも、東欧諸国の民主化の影響を多かれ少なかれ受けたものとの見方もある。

他方、国際社会の関心が東欧情勢を軸とした東西関係へ集中することにより中東への関心が相対的に低下し、米ソ関係の変化や東西関係の緊張緩和に伴い軍縮が進展している中で、中東地域において通常兵器、中距離のミサイル等の戦略兵器、さらには武器技術、化学兵器等の拡散が見られる。これらは中東情勢を不安定化させる危険をはらむものである。こうした背景の下、中東和平プロセスが停滞しており、中東諸国の間に焦燥感が高まっている。このような状況においてフセイン・イラク大統領がイスラエルから核兵器による攻撃を受ければ化学兵器で報復するとの発言を行ったこと(90年4月)、同大統領のイニシアティヴで急瀘バグダッドにおいて臨時アラブ首脳会議が開催され、イスラエル及び米国を強く非難する声明を発表したこと(同年5月)は、中東諸国の焦燥感の現れであるとともに、イラン・イラク紛争から自由になった域内最大の軍事大国イラクがアラブにおける指導的存在を主張し始めたものであった。8月に起こったイラクによるクウェイト侵攻は、こうしたフセイン大統領の覇権主義的傾向の現れと見ることもできる。東西関係が劇的に変化し、21世紀に向けて新しい国際秩序が模索されている今日、このような事態に対して国際社会が有効に対処し得るかどうかは、国際社会が将来にわたって平和と安定を確保し得るかどうかの試金石となろう。(中東和平問題、レバノン問題、イラン・イラク紛争、イラクのクウェイト侵攻、アフガニスタン問題については第2章第1節第3項、西サハラ問題については第2章第4節参照)

1. イスラエル

88年11月から続いたリクードと労働党の大連立政権も、結局、中東和平問題をめぐる立場の相違から、90年3月、労働党閣僚の辞任に続く内閣不信任案の成立により崩壊した。最初に首班指名を受けたペレス労働党党首は組閣に失敗、続くシャミール・リクード党首の連立工作も難航したが、右派小政党及び宗教諸政党との連立合意に達し、これまでで最も和平に対して強硬な内閣と呼ばれる新政権が6月に成立した。

2. アルジェリア

民主化に向けての政治改革が行われているアルジェリアにおいては、89年2月に改正された憲法に基づき、90年6月12日、独立以来初めて、複数政党制下の統一地方選挙が実施された。この選挙では、イスラム原理主義政党のイスラム救国戦線(FIS)が、独立以来の単独支配政党の国民解放戦線(FLN)を抑え、第一党の座を獲得した。シャドリ政権は、こうした中で引き続き政治・経済改革に取り組んでいる。

3. ジョルダン

89年11月、ジョルダンでは、22年ぶりの下院選挙が民主的な形で実施された(上院は国王による任命)。その結果、ムスリム同胞団を中心としたイスラム勢力が議席の4割以上を占めることとなった。また、経済面では、依然厳しい状況が続いている。

90年8月のイラクによるクウェイト侵攻に対してジョルダンは国連安保理の諸決議の遵守を言明しているが、イラクとの密接な経済関係やイラクに同情的なパレスチナ系住民を背景に、対応に苦慮している。

4. ト ル コ

トルコでは、89年10月、工ヴレン大統領の任期切れに伴う大統領選挙が実施され、オザル首相が当選、第8代大統領に就任した。トルコ大統領は、これまで1名を除きすべて軍人出身者が占めていたが、30年ぶりに文民出身の大統領が誕生することとなった。後任の首相にはアクブルト大国民議会議長が任命された。新政権の当面の課題は、国民の不満が集中しているインフレの抑制と低下傾向にある与党祖国党への支持率の回復である。92年までに次期総選挙が予定されている。

トルコはイラクによるクウェイトの侵攻・併合を強く非難しており、国連安保理決議に従い、対イラク経済制裁措置を実施している。他方、トルコはイラクと密接な経済関係を有しているため、この措置による実質的経済関係の断絶はトルコに大きな経済的損害をもたらしている。

5. エ ジ プ ト

エジプトは87年7月より第2次5か年計画を実施し、経済改革に取り組んでいるが、400億ドルを超える対外累積債務、財政赤字等、依然として大きな経済困難に直面しており、IMFとの第2次スタンド・パイ・クレジット融資の協議は、現在のところ合意に達していない。

外交面では、89年12月、シリアとの外交関係を再開し、また、リビアとの間でも関係が大幅に改善され、アラブ連盟復帰以来、アラブ諸国との関係強化が順調に進められていることを内外に印象づけた。また、中東和平についてもパレスチナ人・イスラエル対話の実現等に向け、積極的なイニシアティヴを発揮した。

エジプトは、100万人以上と見られる自国民がイラク、クウェイトに在住しているにもかかわらず、90年8月のイラクによるクウェイト侵攻と併合を強く非難し、イラク軍の撤退、クウェイト正統政府の復活を求めるとの立場を貫いており、このため緊急アラブ首脳会議開催等にイニシアティヴを発揮している。

6. イ ラ ン

89年8月にラフサンジャニ内閣が発足して以来、イラン政府は経済的疲弊、外交的孤立からの脱却に向け努力を継続しているが、いずれも種々の困難が存在している。

ラフサンジャニ大統領は、閣僚、上級官吏に実務家を配し、経済再建を重視する現実的政策を進め、90年1月には外国資金導入を含む経済復興5か年計画法を成立させたが、同計画法の円滑な実施は今後の課題となった。

外交面では、対米関係においては、国際仲裁裁判所で係争中の在米イラン凍結資産問題が解決に向かって動き出したほか、90年4月、レバノンの過激派組織に捕えられていた米国人人質2名の解放に影響力を行使するなど、対米関係改善への意欲を示した。しかし、米国の積極的反応を引き出すに至らず、現在のところ米国・イラン関係改善への大きな進展は見られていない。

対英関係については、イランは、故ホメイニ師が89年2月に小説「悪魔の詩」の英国人著者及び出版関係者に対して行った処刑宣告は未だ有効であるとの立場であり、英国・イラン関係の表立った進展は見られなかった。

他方、ソ連との関係においては、89年12月に発生したアゼルバイジャン騒動に際し、ソ連との良好な関係維持の観点及びイラン国内のアゼルバイジャン系国民に対する考慮から、慎重な対応を行った。

なお、89年6月、イラン北西部で発生した大地震に対しては、わが国より総額4億2,000万円余に相当する緊急援助を行った。

7. イ ラ ク

イラン・イラク紛争の停戦後、イラクは、外貨獲得・輸入代替型産業の育成及び生活基盤の整備に重点を置き、野心的な計画を打ち出しているが、700億~800億ドルとも言われる多額の対外債務を抱え、慢性的な物価上昇と物資不足に直面しており、厳しい経済運営を強いられている。かかる状況下、内政面では、東欧での変革の影響もあり、上からの「民主化」を模索し、恒久憲法の制定や複数政党法、プレス法等の立法化を検討している。

外交面では、90年3月英オブザーバー紙記者をスパイ容疑で処刑した事件に続き、フセイン大統領の対イスラエル化学兵器使用発言、核起爆装置密輸疑惑等、一連の事件が重なり、欧米諸国プレスを中心とする対イラク論調は厳しいものとなった。そのような状況下で、フセイン大統領は、臨時アラブ首脳会議をバグダッドで開催し(90年5月)、対イスラエル関係、対欧米諸国関係に関する自国の立場に対するアラブ諸国の支持取付けに努めた。8月に起こったイラクのクウェイト侵攻は、直接には領土問題及び石油問題をきっかけとしたものではあるが、その背景にはこうした最近のフセイン大統領の覇権主義的傾向があったと言えよう。

8. サウディ・アラビア

サウディ・アラビアはイスラム聖地の擁護を国是としているが、89年7月、メッカで起こった爆弾テロ事件及び、90年7月、1,400名を超す犠牲者を出したトンネル事故等、聖地における事件が相次いだ。これらの事件の結果、聖地の安全対策のより一層の強化が今後の課題となったと言えよう。

また、経済面では89年末に自国民人材育成を重点とする第5次経済開発5か年計画が施行された。

外交面では、89年を通じ、ファハド国王はアラブ連盟3人委員会の主要メンバーとしてレバノン問題解決に積極的に関与し、レバノン国民和解憲章の採択という一応の成果をまとめ上げた手腕は国際的にも高い評価を得た。

従来、サウディ・アラビアは反共姿勢をとり台湾との外交関係を維持してきたが、88年以降の中国製ミサイルの購入及び相互の貿易事務所の開設を契機に対中関係は緊密化の方向に進み、、90年7月、中国との外交関係樹立に踏み切った。今後は現在国交のないソ連との関係がどのように進展していくかが注目される。

90年7月、イラクとクウェイトの対立が高まり、イラクがクウェイト国境付近に軍隊を集結させるという事態となった際、ファハド国王はムバラク・エジプト大統領と共に積極的な仲介工作を行い、7月31日にジェッダでイラク・クウェイト両国会談を実現させた。同会談が決裂し、イラクがクウェイトに侵攻するに及んで、サウディ・アラビアは米国その他の諸国に対し軍隊の派遣を要請した。

9. イ エ メ ン

86年1月の内乱以後、政策の全般的見直しに着手した南イエメンでは、ソ連のペレストロイカの影響により一層の民主化、自由・開放化が進み、南北イエメン統合の機運が高まった。89年11月、両国首脳間で1年以内の統合達成を目指す「アデン合意」が成立し、統合に関する協議が活発化した。その後統合の動きは大幅に早められ、90年5月、南北両国は統合し、「イエメン共和国」が成立した。しかし、行政機構等の完全統一までに2年半の経過期間が設定されており、経済問題等多くの課題を抱えた新国家の今後の政治・経済運営の行方が注目される。

1.概 観

わが国は、国際政治、経済に占める中近東諸国の重要性、相互依存関係等に鑑み、中近東諸国との友好協力関係の強化を積極的に進めてきた。(中東における平和回復活動に係るわが国の貢献策については第2章第1節第3項参照)

2.中東和平への取組み

わが国は、89年10月、アラファトPLO議長を政府招待し、PLOの現実穏健路線を支持するとともに、11月、アレンス・イスラエル外相を外務省賓客として招待し、和平プロセス推進への働きかけを行うなど、中東和平当事者との政治対話を進め、中東和平へ積極的に取り組んでいる。また、90年2月に第1回日本・イスラエル事務レベル協議を、4月に日本・PLO協議を東京で開催し、政治対話、相互交流の一層の促進に努めた。さらに、わが国はエジプト、ジョルダン、シリアの中東和平当事国に対して、これまで経済協力等を通じた支援を行ってきており、また、国連開発計画(UNDP)における囲本パレスチナ開発基金」及び国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通じたパレスチナ人援助により、和平努力に積極的に協力している。

3. 活発化する対湾岸産油国外交

わが国は原油輸入の7割以上を中東湾岸産油国に依存しており、今後石油需給の逼迫化も予想される中、豊富な原油埋蔵量を誇る同地域の重要性は一層高まりつつある。他方、湾岸諸国にとりわが国は主要な貿易相手国であり、また、わが国よりの技術移転、投資に対する強い期待がある。わが国としてはこのようなわが国と湾岸諸国との相互依存関係を一層確固としたものとすべく、人物交流の活発化、技術協力を中心とした経済協力の推進、文化交流の促進を図っていく方針である。

90年に入って湾岸諸国からは、ナーゼル・サウディ・アラビア石油相(1月)、チャラビ・イラク石油相(4月)の訪日に続き、5月にはザーイド・アラブ首長国連邦大統領が国賓として訪日し、わが国からも政府の技術協力調査団が89年10月以降3度にわたり湾岸諸国を訪問する等、活発な交流が行われた。