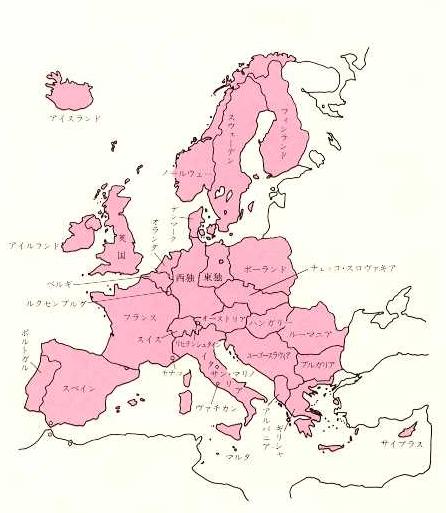

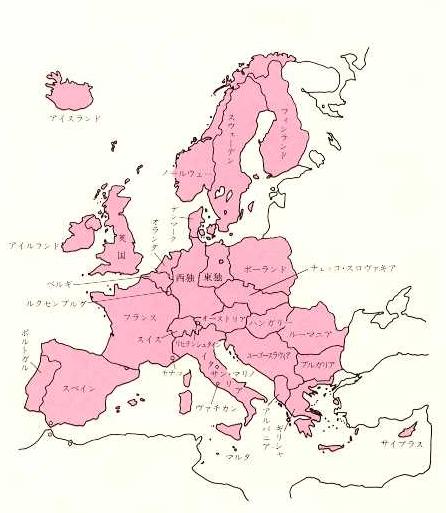

第3節 欧 州

(注)90年10月3日に西独と東独の統一が実現。

1. 東欧の変革と東欧諸国への支援

(1) 東欧の改革

89年、東欧諸国の民主化への動きは急激に進展した。改革はポーランドとハンガリーで始まった。ポーランドでは89年2月から4月にかけて81年以来非合法化されていた「連帯」と共産党政権が円卓会議を開き、今後の政体に関し議論を行った。また、ハンガリーでは2月に共産党が政治的複数主義を導入する方針を固めていた。

戦後の東欧では、ハンガリー動乱(注1)や「プラハの春」事件(注2)のような改革の動きはソ連により厳しく弾圧されてきた。したがって、89年初めのポーランド、ハンガリー両国の改革の動きもソ連の介入を招くという懸念が存在していた。しかし、このような懸念は、ソ連のゴルバチョフ書記長が6月及び7月に「ソ連の不介入」や「各国の体制選択の自由」を表明したことにより、大きく変化し始めた。

ポーランドでは、89年8月に「連帯」出身のマゾヴイエツキが首相に就任し、9月に東欧で最初の非共産党内閣が成立した。また、ハンガリーにおいては、10月に共産党が共産主義との訣別を宣言した。これに対し、ソ連は一切介入の姿勢を示さず、以後の東欧諸国における改革に大きなはずみを与えることとなった。

また、改革が急速に東欧各国に伝播していった背景には、従来東欧における共産主義の牙城であった東独の激変もあった。東独では、国民の西独への大量出国及び多発するデモという圧力の下で、18年間東独を統治してきたホネカー政権が退陣し、11月にはベルリンの壁が開放され、共産党の指導性が放棄されるなど、共産党支配体制が急速に崩れ始めた。東独の激変を契機に、民主化の動きが急速に他の諸国に波及した。ブルガリアでは11月にジフコフ書記長からムラデーノフ書記長に政権が交替した。チェッコ・スロヴアキアでも11月にデモが続く中で指導部が交替し、12月に非共産党員が過半数を占める連立内閣が成立した。ルーマニアにおいても、12月に反政府運動が起こり、激しい市街戦を経てチャウシェスク大統領夫妻が逮捕され、処刑された。

東欧の改革がこのように急速に進んだのは、もとより国民の多くが民主化を支持しているからである。戦後の東欧においてはソ連をモデルとしてスターリン的な権力の集中化が急速に進んだ。個人の自由は封圧され、秘密警察による統治が確立していた。しかし国民がこのような体制を心から受け入れていたわけではなく、いったんソ連が介入してくるのではないかという恐怖が取り除かれるや共産党の支配は急速に崩壊することとなった。

また、西側諸国との経済的格差も急激な改革の背景の一つである。東欧諸国では、中央統制経済が有する非効率性に起因して経済が停滞していた。また、重化学工業を偏重した産業政策がとられ、消費財の生産が軽視されてきたため、西側諸国に比べ消費生活は極めて遅れたものとなっている。このような経済も鎖国状態の下では維持し得たが、今日の情報技術の発展、特にテレビやラジオの普及によりイデオロギー教育や宣伝ももはや東欧諸国の経済の停滞を覆い隠すことはできなくなっていた。

東欧の改革はソ連のペレストロイカの影響により加速されたが、ペレストロイカはもともと社会主義の更生を図るものであった。東欧の改革は共産党の一党独裁や中央計画経済の枠内ではいかなる経済改革も成功しないとの認識の下、今やそのような枠を乗り越え、自由、民主主義及び市場経済体制への移行を進めようとしている。

このような内政面での改革の進展に伴い、東欧諸国の外交政策も大幅に変化している。これら諸国は西側諸国、特にECに積極的に接近しており、ルーマニアとアルバニアを除くすべての東欧諸国がECとの間で経済協力協定を締結し、またはこれに署名した。また、ソ連とのイデオロギー的結びつきが断ち切られたため、ワルシャワ条約機構は形骸化し、ハンガリー及びチェッコ・スロヴアキアからはソ連軍の撤退が開始されている。

そのような中で90年に入り、東独(3月)、ハンガリー(3月及び4月)、ルーマニア(5月)、チェッコ・スロヴアキア(6月)、ブルガリア(6月)で自由選挙が行われた。その結果、ブルガリア以外では旧共産党系の党派は国民の支持を得ることはできなかった。新たな政権はいずれも自由や民主主義を基本的価値として受け入れ、市場経済体制への移行を図っている。

しかし東欧諸国が克服すべき問題は多い。各国とも旧共産党系の党派の没落は著しいが、これに代わる安定的な政治勢力が十分には成長していない。また、経済改革は財政赤字の削減、金融の引締め等の措置を伴うものであり、これによる物価の上昇や失業の増加は新政権が直面する難問となってきている。さらに、91年1月より経済相互援助会議(COMECON、コメコン)内の貿易決済が交換可能通貨により行われることとなる予定であるが、同時にソ連との間の安定的な貿易関係が失われることとなるため、工業製品を輸出する代わりとして従来ソ連から供給されていた原油を始めとする原材料の購入が東欧にとって負担となる可能性が出てきている。既にいくつかの東欧諸国は債務負担の問題を抱えており、そうした諸国にとっては更に負担が増加することとなる。

また、こうした経済面での問題に加えてこれまで共産党の支配の下で抑制されていた民族主義が表面化してくるとの懸念もある。

しかし、こうした不安定要素にもかかわらず、東欧の民主化はもはや後戻りし得ない強い潮流をなしている。さらに、東欧の民主化を契機として、欧州新秩序形成の動きが活発化しているが、このような動きの背景には全欧州統一的な理念が働いており、不安定な要素を相殺する大きな力となっている。

(2) 東欧諸国への支援

89年7月のアルシュ・サミットにおいて、参加国はポーランド及びハンガリーに対し経済支援を行うことに合意し、同時にEC委員会に対し、両国に対する支援に関する国際会議を開催するよう要請した。この要請に基づきEC委員会は、対東欧支援関係国会議を招集し、EC加盟12か国、EFTA加盟6か国、日本、米国、カナダ、豪州、ニュー・ジーランド、トルコの24か国(OECD加盟国と同じ)が参加した。G-24と呼ばれるこの会議で参加国は、ポーランド、ハンガリー両国の支援ニーズについて意見交換を行い、支援の優先分野を定めるなど、支援を最大限に効果的なものとするための調整を行っている。90年7月までの1年間に5回の高級事務レヴェル会合と2回の閣僚レヴェル会合が開催された。

89年8月に開催されたG-24第1回高級事務レヴェル会合では、(あ)ポーランドに対する食糧援助、(い)市場アクセスの改善、(う)投資の拡大、(え)経営管理分野での協力、(お)環境分野での協力の5分野を優先分野とすることが合意された。この合意を受けてG-24各国は支援措置を策定し、12月に開催されたG-24第1回閣僚レヴェル会合で各国の支援措置がほぼ出揃った。これまでに両国に対して表明されたG-24諸国の支援は総額約100億ドルに達している。また、同会合においては、ポーランド、ハンガリー以外の東欧諸国における改革の動きを踏まえ、改革が進む場合には、これら諸国に対しても支援を行うことが合意された。

90年2月に開催されたG-24第4回高級事務レヴェル会合においては、チェッコ・スロヴァキア、ブルガリア、ユーゴースラヴィア、ブルガリア、ルーマニアの5か国に対し、複数政党制、自由選挙、人権の尊重、法の支配、市場経済の5つの基準等に照らして改革の進展が認められる場合には、G-24として支援を行うという合意が成立した。

90年3月から6月にかけてほとんどの東欧諸国において自由選挙が実施されたことを踏まえ、90年7月に開催されたG-24第2回閣僚レヴェル会合では、東独、チェッコ・スロヴアキア、ブルガリア、ユーゴースラヴイアに対し支援を行うアとが決定された。ルーマニアについては、90年6月の反政府デモの鎮圧があり、その際に力の行使の行き過ぎがあったことに鑑み、支援の実施は見送られることとなった。ただし、ルーマニアの民主化の進展が確認されれば速やかに支援対象国に加えること及びそれ以前にも人道的援助は行い得ることが合意されている。

また、政治的、経済的改革を進める東欧諸国を更に一層支援するため、欧州復興開発銀行(EBRD)の設立がミッテラン仏大統領により89年10月提唱された。困難な設立協定作成交渉を経て90年5月参加予定各国・機関(G-24参加国にソ連、東欧諸国等を加えた40か国並びに欧州経済共同体(EEC)及び欧州投資銀行(EIB)により設立協定に署名が行われた。EBRDの具体的活動の開始は参加国の批准後であるが、東欧諸国は、デモクラテイック・コンデイショナリティーを充たすことを条件として、その民間セクターを中心に支援を受けることとなる。

(3) わが国の対応

東欧諸国における改革は、戦後の国際秩序を規定してきた東西対立という基本構図に変革をもたらした歴史的な動きである。東欧諸国の変革を機に、新しい世界秩序の模索が始まっている。国際秩序の主要な担い手の一国としてわが国は当然の国際責任を十分に果たす必要があるという考え方に立って、東欧諸国に対する支援に積極的に参画している。90年1月、海部総理大臣はベルリンでの演説でポーランド、ハンガリーに対する総額19億5,000万ドルに上る支援措置を表明するとともに、他の東欧諸国に対しても改革が進む場合には積極的に対応する旨明らかにした(別表1参照)。

|

また、G-24第2回閣僚レヴェル会合における支援対象国を拡大する決定に際し、わが国としては、新しく支援対象国となる諸国に対し、種々の措置を検討する旨表明した(別表2参照)。今後その具体化を図っていく必要がある。

EBRDについては、わが国は設立協定に署名しており、同銀行が従来の国際開発金融機関と異なり極めて政治性の高い銀行であることから、米国に次ぐ第2位の出資シェアにより協力を行うほか、協調融資や資金調達の面での協力、人的側面からの協力を積極的に行う予定である。

|

2. ドイツ統一への動き

東欧情勢の激変と並んで欧州の秩序を大きく変える原動力となったのは、戦後45年間にわたり分断国家として、欧州における東西対立の象徴的存在となってきた東西両独の統一への動きであった。ベルリンの壁が89年11月9日に事実上崩壊して以来、事態は誰も予想しなかった速度で進行し、90年10月3日にドイツ統一が実現することになった。これは、欧州の秩序が対立から協調への歴史的転換期にあることを象徴的に物語るものと言えよう。

(1) ベルリンの壁の開放

89年11月9日、東独政府は西側への東独国民の出国規制を大幅に緩和する閣僚評議会決議を発表し、これによりベルリンの壁は事実上存在意義を失った。ベルリンの壁は東独からの労働力の流出を物理的に阻止し、東独の経済・社会体制を維持するために1961年に建設されて以来30年近くにわたり、東独国民の西側への出国の自由を抑圧し、東西対立の象徴として存在してきた。しかし、89年後半に至り西独への移住を求める東独国民は、既に自由化の過程にあったハンガリーの決定により、同国経由で大量に出国を開始した。このような事態に対し、東独クレンツ政権は、抜本的な自由化を推進しない限り国民の不満をおさえられないと判断し、ベルリンの壁の事実上の開放に踏み切ったものと考えられる。

(2) 統一過程の加速化

しかし、ベルリンの壁の開放により直ちにドイツ統一が進展するとの見方は当時一般的ではなかった。東独が統一を拒否しており、また、ソ連が統一を簡単に承認するとは考えられなかったからである。89年11月28日、コール西独首相はドイツ統一に向けた10項目提案を発表し、東独で自由選挙を行った後、国家連合的構造を構築し、最終的に連邦国家を形成するという案を提示したが、東独は、欧州の安定のためには2つのドイツ国家の存続が不可欠であるとして、統一を拒否する姿勢を明らかにした。しかし、ベルリンの壁の開放後も東独国民は1日約2,000人の割合で西独に流出し続け、経済事情の悪化と相まって東独は不安定の度合いを増しつつあった。このような状況の下で、モドロー東独首相は90年2月1日、従来の態度を転換し、統一ドイツの中立化を条件としながらも、まず両独間で条約共同体を形成し、次に議会、州の間の合同委員会を設置して国家連合を構築した後、連邦国家を形成するという段階的な統一案を発表した。さらに2月10日、11日にコール首相がソ連を訪問した際、ゴルバチョフ書記長はドイツ統一を原則として承認するとの立場を明確にした。これにより、ドイツ統一は急速に実現に向かうこととなった。

(3) 統一の「対内的側面」

ドイツ統一には、社会体制を異にする2つの国家の一体化という「対内的側面」と、第2次世界大戦の敗戦国ドイツの戦後処理という「対外的側面」がある。

「対内的側面」に関しては、第1にいかなる形式で統一を実現するか、第2に政治、経済の両面にわたる具体的な統一作業をどのように進めていくかという問題があった。

第1の統一の法的枠組みについては、東独の民主社会党(旧共産党、PDS)や社会民主党(SPD)は両独が統一ドイツの憲法につき交渉し、対等の立場で新しい国家を形成するという方式を主張したのに対し、同国の保守連合は西独基本法第23条により東独が西独に加入する手続をとるという方式を主張した。3月18日の東独自由選挙においては保守連合が勝利し、さらに東独SPDも保守連合と大連立内閣を組織するための交渉において西独基本法第23条に基づく統一の方式に賛成したため、東独が西独に加入する形で統一を実現することが確定した。

第2の統一作業の進め方については、通貨・経済・社会同盟創設条約の締結という形で、政治的統合よりも先に、まず経済的統合が進められた。

経済的統合が急速に進展した背景には、東独から大量の労働力が流出し、早期に統一を実現しない限り東独の経済が破綻することが確実になったことや、西独にとっても東独からの移住者の受入れが許容限度に近づき、東独国民が東独地域に居残ったままで西独経済の繁栄を享受できるようにすることが緊急の課題となっていたことが挙げられる。こうした状況に対応するため、政治的統一を進めつつも、まず経済、通貨、社会の面で実際上の統一を早期に実現し、経済的安定を確保する必要があった。

4月24日の両独首脳会談で90年7月から通貨・経済・社会同盟を実施することが合意された。通貨交換レート等の各種問題についての交渉を経て、5月18日に通貨・経済・社会同盟創設条約が署名され、両独議会における承認後、7月1日に発効した。これにより、東独は通貨主権を全面的に放棄し、同時に、経済、社会面で市場経済を基礎とする西独の制度をほぼ全面的に取り入れることになった。

西独マルクと東独マルクの交換レートについては、東独国民の一定限度までの貯蓄や今後の俸給、年金等は1対1、一定限度をこえる現金、貯蓄等は1対2とすることが合意された。これにより政治的には3月18日の東独総選挙におけるコール首相の1対1レートの適用に関する公約は果たされた形となり、経済的には東独国民のこれ以上の流出を押さえる効果が期待された。他方、東独国民が過剰に西独マルクを得ることによって物価が上昇することや、賃金の上昇によって生産性の低い東独企業の経営が悪化することへの懸念が表明された。

今後、両独統一に伴い、東独地域における産業基盤の整備、生産設備の近代化、失業手当等の社会保障のため、西独政府からの巨額の財政援助が必要となることが予想される。少なくとも通貨・経済・社会同盟創設の時点で西独政府は、東独経済再建のため1,150億マルクの「統一基金」の創設を決定した。

(4) 統一の「対外的側面」

統一の「対外的側面」に関しては、第1に統一ドイツの安全保障上の地位、第2に統一ドイツの国境線、特にドイツ・ポーランド間の国境線(いわゆるオーデル・ナイセ線)の取扱いが主たる争点となった。これらの問題については、90年2月、両独及び米国、英国、フランス、ソ連の外相が、両独及び戦勝4か国外相会議(いわゆる「2+4」会議)を開催し、同会議において解決を図ることに合意した。

第1の統一ドイツの安全保障上の地位については、西独及び米国、英国、フランスなどの西側諸国は統一ドイツがNATOに残留するべきであるという姿勢で臨んだ。これに対しソ連は自国の安全保障確保の見地から、統一ドイツの中立化を主張した。

東独では、当初、モドロー首相が統一を受け入れる条件として統一ドイツの中立化を挙げていたが、90年3月の東独総選挙でNATO残留を主張する保守連合が勝利し、これと大連立内閣を組織することとなったSPDもNATO残留に同意した。また、ポーランド、チェッコ・スロヴァアキアなどの周辺諸国も、中立の統一ドイツは脅威となりうるとの認識がら、統一ドイツのNATO残留を支持し、これに反対するソ連は孤立した。

2月に西独は、統一後も現在の東独領にNATO軍を配備しないとの方針を打ち出した。NATOも5月の臨時外相理事会でこうした構想に加え、移行期間中にソ連軍が現在の東独領に駐留することを承認するなど、ソ連の安全保障上の懸念に配慮する姿勢を見せ、ソ連との妥協を試みた。これに対し、ソ連は、統一ドイツのNATO及びワルシャワ条約機構への同時加盟や「対外的側面」の解決の先送りを提案したが、第1回(5月5日、ボン)、第2回(6月22日、東ベルリン)の「2+4」会議においては、統一ドイツのNATO残留を認めないとの基本的立場は変更しなかった。

しかし、7月にロンドンで開催されたNATO首脳会議は、新しい時代に対応してNATOの役割と戦略を見直していく方向を示し、また、ソ連、東欧諸国との「新たなパートナーシップ」の構築に向け努力していくことを宣言した。ソ連はこのような動きを肯定的に評価し、7月16日、17日にソ連を訪問したコール西独首相に対し、ゴルバチョフ大統領は、統一ドイツは自らが帰属する同盟を選択できるとの立場を表明するに至った(注)。ここに、統一ドイツのNATO残留問題は事実上決着を見た。統一ドイツのNATO残留は7月の第3回「2+4」会議(7月17日、パリ)においても確認された。

第2の統一ドイツの国境については、ポーランド及び米国、英国、フランス、ソ連の戦勝4か国は、統一への動きが具体化した当初より両独に対し、オーデル・ナイセ線を統一ドイツとポーランド間の国境として、将来にわたって変更しないことを確約するよう強く要求していた。6月、両独の議会は、(あ)将来にわたりドイツ・ポーランド間の現在の国境の変更を要求しない、(い)統一後、ドイツとポーランドが、これを法的に確認する条約を締結するという声明を圧倒的多数にて採択した。さらに、ポーランド外相をも招待して開催された第3回「2+4」会議では、(あ)統一後、ドイツとポーランドとの間で国境の現状維持を定める条約が可及的速やかに締結され、議会で承認されるべきこと、(い)その後、ドイツ・ポーランド間で善隣友好協力条約が締結されるべきことが合意された。

(5) 現 状

統一ドイツ選挙の時期については12月2日とすることに両独政府は7月の段階で、原則合意していたが、「対外的側面」の問題が事実上解決を見たこと、また、東独において経済状況が予想以上に悪化していることを背景に、8月、デメジェール東独首相は全独選挙を10月14日(東独州議会選挙の予定日)に繰り上げることを提案した。西独与党キリスト教民主同盟(CDU)はこの提案を歓迎したが、西独SPDは、早期統一は必要であるが選挙の前倒しは必要ないとの立場をとり、結局、統一ドイツ選挙は当初の予定通り12月2日に行うことが決定された。

しかしながら、統一自体(すなわち東独の西独加入)の時期については、東独SPDは第4回「2+4」会議(9月12日、モスクワ)の後、できる限り早急に実施することを要求し、これに反対する東独CDUと対立した。8月23日の東独人民議会特別会合において、10月3日に東独が西独に加入することが決議され、西独側もこの決議を歓迎するに至り、ここに90年10月3日に統一が実現することが確定した。また、8月31日には、統一に当たっての政治的、法的統合を規定する「統一条約」が署名された。

3. 欧州経済の新たな展開

92年に向けてEC市場統合が着実に進展し、同年以降の経済・通貨統合に向けても進歩が期待されている。ECは統一ドイツを取り込むのみならず、東欧諸国やEFTAとの関係も強化しており、今後とも新たな欧州経済秩序を模索する中で中心的役割を果たし、同時に、世界経済の発展にも大きく寄与していくと考えられる。

(1) EC市場統合及び経済・通貨統合

87年7月に発効した単一欧州議定書は、92年までに人、財、サービス、資本の自由な移動を確保して域内に国境のない領域を完成するとの目標を示し、また、従来の全会一致制に代わり、多くの事項について特定多数決を採用することによって政策決定を迅速化しようとした。

統合の現状を概観すると、統合がほぼ完了している農業、漁業、通商政策の分野を除き、様々な問題が依然として存在する。85年6月にEC委員会により策定された域内市場統合白書が目標とした299の項目(整理され、現在は282項目)における域内障壁の除去については、90年6月現在、これらの項目すべてにつきEC委員会提案が出され、半分以上が理事会で採択されている。

統合作業のうち残された分野が間接税制、国境での人の移動の統制等、各国の国家主権の根本に係わる問題であり、困難も予想されるが、統合に向けての基本的流れが変わることはないと見られている。

市場統合の延長線上には、経済・通貨統合という目標がある。特に対立が大きいとされた通貨統合の問題についても、90年6月のダブリンでの臨時欧州理事会で政府間会議を90年12月に開催することが合意された(注)。

88年以来、社会党が政権を担っている国を中心に、統合によって労働者の権利が損なわれないようEC統合の社会的側面を重視すべきであるという議論が行われている。89年12月のストラスブールでの欧州理事会では、英国一国の反対を押し切って労働基本権、労働者の経営参加等をECレヴェルで保障する「社会労働憲章」が採択された(ただし、法的拘束力はない)。

(2) ECとドイツ統一

90年4月にダブリンで行われた臨時欧州理事会では、ローマ条約を改正することなく、段階的に東独をECに編入していくというEC委員会の報告が承認された。

(3) ECと東欧及びEFTA

ECは、88年にコメコンと公式関係を樹立して以来、三国間の通商・経済協力協定の締結を進めてきたが、最近の東欧諸国の改革の進展もあり、ダブリンでの臨時欧州理事会では、90年6月までには一連の二国間通商・経済協力協定の締結を完了し、自由貿易の実現を目的として、経済科学技術面での協力を含む「連合協定」の交渉を準備することが承認された。

また、EFTAとの間では、89年12月ブラッセルにて行われたEC・EFTA合同閣僚会議において、EC市場統合で達成された成果を基に、EC-EFTA間でも、人、財、サービス及び資本の自由な移動を目的とする欧州経済領域(EEA)の創設に向けて、正式の交渉を90年前半に開始することを骨子とした共同宣言か採択された。

4. 欧州の既存の組織の変化

東欧諸国の民主化、ドイツ統一問題の急展開などの新たな欧州情勢に対応してNATO、EC、CSCEといった欧州の既存の組織も変化しつつある。

(1) NATOの役割と戦略の見直し

東欧の改革・自由化、軍事面におけるワルシャワ条約機構の事実上の崩壊、在来欧ソ連軍の撤退開始などを受け、NATOもその役割や戦略を見直す必要が生じてきた。7月にロンドンで開催されたNATO首脳会議は「北大西洋条約の変容に関するロンドン宣言」を採択し、新しい欧州情勢へのNATOの対応を示した。

その中で、NATOはその防衛的性格を明確にするとともに、政治的側面を強化する方針を打ち出した。また、東側諸国に友好の手を差しのベるべきであるとの認識を示し、ワルシャワ条約機構諸国との間で相互不可侵の再確認を盛り込んだ共同宣言を結ぶとの提案を行った。また、戦略については、欧州では予見可能な将来においては引き続き核兵器と通常兵器の適当な組合せが必要であり、場合によっては近代化も必要であるとの認識を維持している。しかし、ソ連が東欧からの撤退を完了し、欧州通常戦力(CFE)条約が締結されるならば、核戦力を「最後の手段としての兵器」とする戦略を採用することが可能となり、前方防衛戦略については場所により前方に展開する戦力を削減する方向で、柔軟反応戦略については核兵器への依存度を低下させる方向で、新しい戦略を準備するとの認識を示している。短距離核戦力(SNF)については、CFE条約署名後、直ちにSNF削減交渉を開始し、同時に、ソ連も同様の措置をとることを条件として核砲弾を欧州から全廃することを提案している。

(2) EC政治統合への動き

ECは、92年末に市場統合を実現させるべく準備を進めているが、さらに、経済・通貨統合、政治統合へと具体的な動きを見せ始めている。

政治統合については、90年3月にマルテンス・ベルギー首相がその推進を呼び掛けた。また、4月には、ミッテラン仏大統領とコール西独首相が、共同メッセージを発出した。両首脳はその中で、加盟国間の関係を一つの欧州連合に転換させる時が来たとして、この政府間会議では(あ)同盟の民主主義的正統性の強化(欧州議会の権限の強化)、(い)諸機関の一層の効率化、(う)経済、通貨、政治の分野における同盟の一体性及び一貫性の確保、(え)外交及び安全保障に関する共通政策の定義及び実施について検討を行うとされている。両首脳はこのような政治同盟に関する政府間会議の準備作業に着手することを提案した。

こうした提案は、4月の臨時欧州理事会において取り上げられたが、この理事会は、政治統合の推進を確認するとともに、ローマ条約の改正の必要性に関する詳細な検討に着手するとの結論を出した。政治統合に関する政府間会合については、6月の欧州理事会で、90年12月に開催されることが決定された。今後この会合の準備等を通じ、政治統合の具体的な内容が明らかになろう。

(3) CSCEの重要性の増大

欧州安全保障・協力会議(CSCE)は、アルバニアを除くすべての欧州諸国及び米国、カナダの35か国により構成されており、75年にヘルシンキ最終文書(注1)を採択して以来、欧州における東西対話の重要な枠組みとなっている。

CSCEの枠組みの中では、欧州通常戦力(CFE)交渉、信頼・安全醸成措置(CSBM)交渉が行われているほか、最近では東西経済会議(90年3月、ボン)、第2回人権会議(90年6月、コペンハーゲン)、環境会議(89年10月、ソフィア)等が開催されており、幅広い分野の問題について検討が行われている。

欧州情勢の大きな変化の中で、全欧的なフォーラムとしてのCSCEの重要性はますます高まっている。基本的には会議の場であるCSCEを国際機構として整備しようという試みは、その一つの現れである。7月のNATO首脳会議における「ロンドン宣言」にはCSCEの制度化のための具体的な勧告(注2)が盛り込まれた。

また、欧州の新秩序のあり方について全ての欧州諸国の合意を得る場として、CSCE首脳会議が90年中に開催される予定である。同首脳会議では、CSCEの機構整備を図り、CFE合意への署名を行うとともに、ドイツ統一に関する「2+4」会議の結論に全欧州諸国が承認を与えるものと見られている。

1. 英 国

サッチャー保守党政権は90年5月で満11年を超える長期政権となっている。サッチャー首相は、小さな政府を重視するサッチャリズムを推進し、国営企業の民営化に続き公共サービス部門の民営化を次々と行った。しかし、民営化が行き過ぎであるとの批判、89年以降のインフレの再燃、人頭税の導入に対する反対もあって、保守党の人気が急速に下降している。他方、労働党は、80年代後半に高まった極左派の攻勢を抑えて政策見直しを行い、核兵器の一方的廃棄政策の放棄など、現実路線を打ち出しており、89年3月以降、世論調査で保守党より高い支持率を得ている。こうした状況を反映し、90年5月の統一地方選挙では、労働党が大幅に議席を増やした。その後、保守党も人頭税の見直し、環境問題への積極的取組み等を背景に人気を回復しつつある。

経済面では、景気の過熱により輸入が急増し、経常収支が急激に悪化し、89年の経常収支赤字は208億5,000万ポンドとなった。沈静化していたインフレも再燃し、89年の消費者物価は前年比7.8%となった。このため政府はインフレ抑制とポンド防衛を目的として高金利政策を堅持している。高金利は設備投資資金や住宅ローン借入者にとって負担となっており、保守党の支持率低下の一因となっている。政府は90年の予想成長率を1%とするなど暗い経済見通しを示しつつ、インフレの抑制を主眼に高金利政策を堅持し、緊縮財政を維持するなど、困難な経済運営を行っている。

2. フランス

89年9月、上院議員選挙が行われたが、社会党は、改選前と同じ議席数にとどまった。他方、野党第一党の共和国連合は、議席を大幅に伸ばし、上院では引き続き野党が過半数を占めることとなった。社会党は国民議会(下院)においても、単独では過半数を占めていない。ロカール社会党内閣は今後難しい政局運営を迫られる局面も予想されよう。

ニュー・カレドニアにおいては、89年5月、独立派のチバウ議長が暗殺され同派内部の対立が顕在化したが、90年6月、ネアウティン新議長が選出されたことにより一応の安定を見せている。

国内経済は、EC市場統合を控えて企業が合理化・近代化投資を積極的に推進していることもあり、比較的高い経済成長率(89年推定3.5%)を維持している。しかし、依然として10%前後の慢性的な失業率、貿易赤字(89年は459億7フラン)などの克服が課題となっている。

対外関係では、ミッテラン大統領は、東欧諸国の民主化、ドイツ統一の進展の中でEC統合を積極的に推進し、ECを中核として欧州の安定と発展を図るとの考え方に立っている。米国、ソ連、西独などの首脳との会談を精力的に重ねているほか、89年後半にはEC議長国としてベルリンの壁の崩壊の直後に緊急欧州理事会をパリで開催し、また欧州復興開発銀行の設立を提案するなど、欧州における新秩序形成に主導的役割を果たしている。

3. 西 独

コール政権与党のキリスト教民主同盟(CDU)は、87年以来地方選挙での後退傾向が継続しており、90年5月には2つの州選挙で敗北し、連邦参議院での過半数を失った。このためドイツ統一を控え、与党には慎重な議会運営が必要となっている。

経済面では、引き続き堅調な内需及び欧州諸国の投資ブームによる投資財輸出の増大により、89年の成長率は4%と80年代での最高を記録した。90年に入っても順調な拡大傾向が継続しており、第1四半期の経済成長率は4.4%であった。89年の貿易黒字は1,347億マルクと史上最高を記録している。低下傾向にある失業率は、90年5月には7%に低下している。89年の物価上昇率は3%で、90年に入っても安定傾向が継続しており、5月は前年同月比2.3%の上昇であった。なお、7月より一定限度内で東独マルクが西独マルクと1対1の比率で交換されることとなったため、インフレを懸念する声もある。また、東独の生活・産業基盤の整備には巨額の経費が必要とされており、このような統一に伴う負担をドイツ経済がどの程度吸収し得るかが注目されている。

4. イタリア

デミータ首相の辞任後、89年7月に前内閣と同様の中道左派5党連立によりアンドレオッティ内閣が発足した。この内閣は、EC市場統合への迅速な対応や財政再建などの最重要課題に積極的に取り組んでいる。90年に入り政局運営、移民関連法案等の問題をめぐり、与党間で不一致が見られたが、90年5月に行われた統一地方選挙では5党連立が支持された。90年7月に放送法案をめぐり、一部閣僚が辞任したが、内閣改造で難局を切り抜けた。

第2の議会勢力である共産党は、東欧情勢の進展等を背景に、90年3月の党大会において同党を発展的に解消し、国内の左翼諸勢力を統合して将来新党を結成することを決定した。

経済面では、84年以降拡大基調が続いており、89年も活発な内需に支えられ、3.2%の実質経済成長率を達成した。インフレは、89年は6.6%であったが、90年に入り落ち着く傾向を示している。89年の財政赤字は対GDP比で4年連続して低下したが、11.1%(約132兆リラ)に上り、依然深刻である。89年の貿易収支は約17兆リラの赤字で、88年に比べ赤字幅が拡大した。89年の失業率は11.5%と依然として高く、失業は若年層、女性、南イタリアに集中している。政府は、EC市場統合への対応の関連で90年5月より資本移動の完全自由化を実施した。

5. ポーランド

89年6月、社会主義政権が成立して以来初めて部分的であるが自由選挙(注)が行われ、この選挙で圧勝した「連帯」は院内会派「市民議会クラブ」を結成し、国会での最大勢力になった。これを背景に、8月、東欧諸国が共産化されて以来初めて、非共産党員のマゾヴイエツキ氏が首相に選ばれた。同首相による組閣は、院内各派の閣僚ポスト争いのため難航したが、9月、統一労働者党(共産党)を含む挙国一致内閣が成立し、マゾヴイエツキ内閣はまず経済再建のための緊縮政策に取り組んだ。

共産党政権の下で89年8月に実施された食料品価格の自由化、賃金の物価スライド制は、8月、9月には月平均40%~50%ものインフレを誘発していた。また、同年3月から公認された国内での通貨の自由交換レートは、一時公定レートの10倍にも達していた。このような状況下でマゾヴイエツキ政権は89年12月、IMFと構造調整計画に合意し、90年1月より均衡予算、緊縮金融、為替安定、賃上げ抑制、国営企業の民営化、株式証券市場創設を主な内容とする新経済政策を強力に推進した。90年1月にわが国を含む先進民主主義諸国の協力により設立された通貨安定化基金を背景に為替の安定化を図り、国内での通貨交換性を回復し、6月にはインフレ率を前月比3%に圧縮する等、一定の成果を挙げた。

また、ポーランドの対外債務は約400億ドルにも達し、同国の経済再建上最大の障害になっているが、90年2月、第5次債務繰り延べについて繰り延べ期間を通常より長めに設定する多数国間合意が成立した。

新経済政策が同国の経済再建に必要不可欠であるとの認識は国民に受け入れられている。しかし、同政策に起因する賃金抑制、失業の増加等に対する国民の不満は根強く、90年1月の炭鉱ストを皮切りに、5月には大規模な鉄道ストが発生した。

こうした中で、90年5月、ポーランドで最初の完全自由選挙となった地方選挙では、連帯が最大の支持を得た(得票率42%)。他方、89年6月の国会選挙では62%であった投票率が42%に低下し、国民の政治離れを示すとともに、15以上の団体が候補者を出す等、政治的多様化が顕著となった。なお、ポーランドは89年12月、国名を「ポーランド人民共和国」から「ポーランド共和国」に変更した。

外交面では、ドイツ統一問題の急展開に伴い、ドイツとの西部国境確定問題が浮上した。ポーランドは、同問題に関し「2+4」会議に出席するなど、活発な外交を展開し、統一ドイツが現在の西部国境を承認するとの約束を取りつけた。

6. ハンガリー

89年初頭より、民主化及び政治的複数主義の導入を眼目とする政治改革の動きが急速に進展した。同年10月政権党であった社会党(旧共産党)は、第14回党大会を開催し、一党独裁及び共産主義からの訣別を宣言した。国会はこの宣言を受け、新憲法、政党法、選挙法及び大統領制導入法を採択し、国名も「ハンガリー人民共和国」がら「ハンガリー共和国」に改称するなど、議会制民主主義国家への転換を平和裡に達成した。90年3月25日及び4月日に行われた総選挙では、社会党は改革の事実上の原動力となってきたにもかかわらず、大敗を喫した。改革穏健派でかつ国民主義的傾向を有するハンガリー民主フォーラムが386議席中164議席を獲得して第一党となり、5月にアンタル党首を首相として同党を中核とする連立政権が成立した。

経済面では、約200億ドルの対外債務やインフレ問題に苦しみながらも、既に68年に着手されていた経済改革の一環として89年から会社法を施行し、100%の民営企業(従業員500人まで)を認めるとともに、外資の導入に関する基本的制限を廃し、さらに90年には証券取引所を開設するなど、民営化、所有制度改革を中心とする市場指向型経済への改革が本格化した。

外交面では、独自の開放的外交政策を推進している。89年5月にはオーストリアとの国境の鉄条網を撤去し、9月には西独に移住を希望してハンガリーに滞在していた東独国民に対してオーストリアへの出国を容認した。東独国民の西独への大量移動、さらにはベルリンの壁開放につながるこれらの措置は、国際的に大きな波紋を呼んだ。

7. 東 独

ポーランド、ハンガリーが改革を進める中にあって、ホネカー政権は一貫して改革を拒否していた。しかし、青年、インテリ層を中心に自由、民主化を求める声が高まり、西独の在外公館へ駆け込んで出国を求める国民が激増するに至って、東独の不安定化は明らかとなった。89年9月、ハンガリーに滞在していた1万人以上の東独国民がハンガリーの一方的措置によりオーストリア経由で西独へ出国するに至り、反改革路線をとる東独がソ連及び他の東欧諸国からも孤立している姿が浮き彫りとなった。

国民の大量出国と並行して東独各地での民主化要求デモも頻発するようになった。89年10月には、約11万人という過去最大のデモがライプツィヒで行われ、党中央委員会の緊急総会でホネカー書記長兼国家評議会議長は辞任し、クレンツ政治局員が書記長に選任された。

クレンツ書記長は市民との対話を開始し、社会主義の枠内で一定の自由化や民主化を推進することを表明したが、市民の信頼を回復することはできなかった。依然として国民の大量出国が続く中で、11月には東ベルリンで100万人のデモが発生した。クレンツ書記長は11月、閣僚評議会の総辞職、政治局の改造を行い、11月9日、西独への出国制限を撤廃してベルリンの壁を開放した。

人民議会においては改革派のモドロー政治局員が首相に選出された。一般党員の圧力により、12月にはクレンツ書記長を始め、すべての政治局員及び中央委員が辞任した。ここに保守派は一掃され、モドロー首相を中心とした改革派が主導権を掌握した。

しかし、共産党の過去の不正や腐敗が明るみに出るにつれ、国民の同党に対する不信は増大し、東独内政は求心力を全く欠くに至った。 改革の進展に伴って、インテリ層に代わり、一般市民の声が直接政局に反映されるようになり、西独で実現されている自由、民主主義、高い生活水準への憧れや素朴な民族感情を背景に、統一を求める声が増大した。1日当たり2,000人の国民が西独へ出国する中、モドロー首相が統一を是認し、漸進的統一構想を発表するに至り、統一に向けた動きが本格化した。

3月18日に行われた自由選挙では、統一を速やかに実現することを強く主張したキリスト教民主同盟(CDU)を中心とする保守連合が大勝し、4月、中道諸派、社会民主党(SPD)をも取り込んだデメジエール内閣が発足した。この内閣は5月、西独との間で通貨・経済・社会同盟条約に署名し、統一の早期実現に向けて国内諸制度の改革を推進している。7月1日にこの条約が発効した後、特に農業部門に対する保護政策の遅れから大量の失業者が発生する(7月末現在27万2,000人)など、経済的混乱、社会不安が増大している。このような中で、連立政権内の意見対立が顕在化し、当初の統一日程を早めようとする動きが強まった。

8. チェツコ・スロヴァキア

1968年の「プラハの春」の否定を前提として成立している共産党政権は、自己否定につながる政治改革は回避しつつ、経済面に限定した改革を進めようとしてきた。

こうした姿勢に対する国民の不満が鬱積

新政権は、反体制組織の連合体である市民フォーラムの代表であったハヴェル大統領を中心に、「欧州への復帰」を標傍しつつ、集会・結社法改正、検閲の完全廃止等の政治改革を実施した。90年6月8日及び9日には自由選挙が行われ、第一党となった「市民フォーラム」と「暴力に反対する大衆」の連合勢力を中心に一層の自由化と民主化が促進されつつある。また、4月には国名を「チェッコ・スロヴァキア社会主義共和国」から「チェッコ・スロヴアキア連邦共和国」に変更した。

経済面では、私企業法の制定、外資法の改正、合弁法の改正等が実施された。チェッコ・スロヴァキアは戦前からの産業基盤・技術力の蓄積があること、国民間にもある程度産業社会の伝統が残っていること、対外債務が約79億ドルと相対的に少ないことから、経済再建は比較的着実に進展すると見られている。

9. ブルガリア

35年間政権の座にあったジフコフ国家評議会議長兼党書記長は89年11月、突如辞任を表明し、代わってムラデーノフ外相がその後任に選出された。この政権交替は国民の民主化要求が高まる以前に行われ、共産党内部での権力闘争の様相を帯びていた。ムラデーノフ新政権は大幅な人事異動と省庁の再編成を行うとともに、改革に意欲的な姿勢を示した。反政府勢力は民主勢力同盟を結成し、共産党との間で円卓会議を開催するなど、民主化の要求を強めていた。90年1月に開催された人民会議では憲法から共産党の指導性が削除され、複数政党制が導入される方向が示された。

90年1月末から2月にかけて開催された第14回臨時党大会では、組織面及び人事面で大幅な刷新が図られた。新設の党最高評議会議長にはリーロフ政治局員が選出され、ムラデーノフ国家評議会議長、ルカーノフ首相とのトロイカ体制がとられるようになった。4月には国家評議会が廃止されて大統領制が導入され、ムラデーノフ国家評議会議長がその地位に就任した。

民主化の一環として自由選挙が6月10日及び17日に実施され、社会党(旧共産党)が議席の過半数を占めたが、他党との連立を標傍する同党とこれを拒否する主要野党との対立等もあり、7月末までのところ組閣は行われていない。また、7月にはムラデーノフ大統領が89年末のデモに対して戦車の出動を命じたとする野党や学生の批判に抗し切れず、辞任を申し出て、政局はさらに流動化した。

経済面では、トルコ系住民がトルコへ大量に移住したことによる労働力の不足やストの多発等により、89年の経済成長は実質マイナスとなった。この経済の低迷は90年に入っても継続しており、物価も上昇するなど国民生活はさらに圧迫されている。対外債務は100億ドルを上回っており、90年3月には元本の一時支払停止措置をとった。

10. ルーマニア

チャウシェスク大統領は、89年11月の第14回党大会で書記長に6選され、反改革路線を堅持した。しかし、12月中旬、ティミショアラで起きた反政府暴動に端を発した反政府運動が全国に波及し、12月22日、24年間続いたチャウシェスク政権は国軍の加担を受けた民主勢力により打倒され、その後チャウシェスク夫妻は処刑された。

12月下旬、救国戦線評議会による新政権が発足した。新政権は、一党独裁の廃止、複数政党制の導入、自由選挙の実施等、民主化、自由化を推進する方針を表明し、国名を「ルーマニア社会主義共和国」から「ルーマニア」に改称した。

同評議会は、当初暫定的な立法機関として発足したが、90年1月、政党として選挙に立候補を表明したため、批判勢力の反発を招き、反救国戦線デモが頻発した。2月に新政権と野党との間に和解が成立し、救国戦線評議会に代わり野党の参加した国民統一暫定評議会が設立された。

5月20日には自由選挙(大統領選挙及び上下両院選挙)が平穏裡に実施され、救国戦線が勝利し、イリエスク救国戦線候補が大統領に当選した。

こうしてルーマニアの民主化は軌道に乗るがに見えたが、6月13日ブカレスト中心部において、デモや集会を行っていた反政府勢力を治安当局が弾圧し、その際に力の行使の行き過ぎがあって死傷者が出たため、西側諸国の強い非難を呼んだ。同月下旬にはイリエスク氏が大統領に就任し、ロマン首相を首班とする新内閣が成立した。

なお、新政権は少数民族の権利を尊重するとの方針を表明したが、トランシルヴァニア地方においてハンガリー系住民とルーマニア系住民との対立が表面化した。

経済面では、新政権は市場経済の導入を目標とし、企業の自立化、農業の振興、外資の導入等の経済再建政策を表明している。国民生活の改善、疲弊した産業設備の整備等、解決すべき課題も多く、本格的な経済改革は端緒についたばかりである。

11. ユーゴースラヴィア

ユーゴースラヴイアでは、共産主義者同盟(共産党)体制下の自主管理社会主義体制から、経済的には市場経済、政治的には複数政党制による西欧型民主主義への移行が進行中である。しかし改革の進め方をめぐって、民族間対立が深刻化し、90年1月の第14回党大会においてスロヴェニア共和国共産党代表が退場し、連邦共産党は分裂状態に陥った。一方、アルバニア系住民が多数を占めるコソヴォ自治州では90年1月~2月、民族対立問題が再び深刻化した。

共産党の分裂を契機として各共和国は独自の改革を進める傾向が顕著になった。スロヴェニア、クロアチア両共和国では複数政党制が導入され、90年4月には自由選挙が実施され、5月には両共和国で非共産党系の政府が誕生した。これらの共和国政府は民主化と同時に共和国主権の強化を目指している。連邦レヴェルでの政治改革も進行中であるが、各共和国の独立性の程度に関連して連邦か緩やかな連合かが議論の焦点となっている。

マルコヴイッチ内閣は、年率2,600%を超える高インフレ等の経済困難から脱却するため、市場経済に向けた大幅な経済改革を推進し、90年1月から金融引締め、通貨の外貨交換自由化等を内容とする新経済政策を実行しており、インフレの収束等の成果を挙げている。

外交面では、89年9月、第9回非同盟首脳会議をベオグラードで開催する等、引き続き非同盟運動の強化に努める一方で、ECとの協力関係の強化を図り、OECDへの加盟申請を行うなど、欧州統合の過程に参入していく姿勢が見られる。

12. アルバニア

89年に始まる東欧の激動の中で、最後のスターリン主義国家といわれるアルバニアの動きが注目されている。90年に入りアリア勤労党第一書記が複数政党制の導入、信仰の自由化、外国旅行の自由化を発表するなど、若干の民主化の動きが見られる。90年7月には、約5,000人の国民が在ティラナ外国公館へ駆け込み、国外へ出国する事件が発生した。この事件は国民の不満の大きさを物語ると言えよう。

経済面でも、アリア党第一書記は国営企業の独立採算制の強化と競争原理の導入等の経済改革に着手し、また、外国からの借款の受入れを制限する憲法条項を柔軟に運用する姿勢を見せる等、従来の自力更生路線を変更している。

外交面では、徐々に開放化を進めつつも、米国及びソ連との関係改善はありえないとの態度を堅持していたが、90年4月、アリア党第一書記は米国、ソ連及びECとの外交関係設定並びにCSCE参加の可能性を表明し、7月にはソ連との外交関係を再開するなど、従来の閉鎖的外交路線からの転換を図っている。

この変化は、あくまでも一党独裁体制下の動きであり、東欧諸国の改革に比べれば微々たるものとも言えるが、アルバニアといえども東欧の動きと全く無関係ではあり得す、大きな転換期に差しかかっていることを示すものである。

1. 西欧諸国との関係

西欧諸国は、自由、民主主義及び市場経済という基本的価値及び制度をわが国及び米国等と共有している。本節第1項で述べた欧州における新秩序の形成に向けた様々な動きは、こうした価値観を基礎としたものであり、その影響は世界的な広がりを持つものである。

わが国は、望ましい国際秩序形成にとって、民主的で繁栄し、かつ安定的な欧州が構築されることが不可欠であるとの観点から、これらの動きに注目している。また、わが国は国際秩序の主要な担い手として、欧州の新秩序の形成に向けて適切な貢献を行っていく方針である。

90年1月、海部総理大臣は西独、ベルギー、EC、フランス、英国、イタリア、ヴァチカン、ポーランド、ハンガリーを訪問した。これは、こうしたわが国の姿勢を明らかにするとともに、新秩序の形成に当たって日欧間のグローバル・パートナーシップを確立し、協力関係を強化することの重要性を訴えることを目的としていた。また、民主化を進めている東欧諸国を積極的に支援するという立場を表明することも訪欧の重要な目的であった。海部総理大臣はベルリンでの演説でこのようなわが国の考え方を明らかにした。

西欧諸国の訪問では、各国首脳と緊密な意見交換を行い、日欧政治協力の強化等に関しわが国の考え方について各国首脳より広く賛同を得た。

また、西欧諸国からは、89年9月にサッチャー英首相が訪日し、日英両国首脳は90年代に向けて日英関係を「前例のないパートナーシップと友好の関係」に発展させることに合意した。90年7月にはロカール仏首相が訪日し、海部総理大臣との間で両国関係の強化に合意するとともに、広範な分野における日仏協力の可能性を探求することに認識の一致を見た。

2. ECとの経済関係

87年以来、わが国のEC諸国からの輸入の伸びは、EC諸国への輸出の伸びより高くなっており、89年に対EC貿易黒字は88年に比べ減少した。また、日本・EC間の産業協力が活発化しており、わが国のEC諸国に対する直接投資は大幅に増加している。

わが国は、世界経済の発展に寄与するものとして92年のEC市場統合を基本的に歓迎するとともに、ECが域外に対し閉鎖的にならないというECの方針を評価している。

個別問題については、農産品の対日市場アクセス改善、皮革及び革靴の輸入拡大、外国弁護士問題等にECが不満を強めている。EC諸国の一部には、日本は欧米と同じ原則を適用していないとする批判が見られており、このような誤解を解くためにも一層の相互理解増進のための努力が必要である。他方、英国を除くEC各国が131品目にわたり維持してきた対日差別数量制限については、EC側が70品目につき制限を即時撤廃するとの提案を行っており、解決へ向けて進展が見られる。ECが域内で現地生産しているわが国の進出企業に対して賦課している部品に対するアンチ・ダンピング税に関しては、わが国はガットで問題を提起した。パネルによる審査の結果この税はガットのルール上問題があるとするわが国の主張が認められた。また、わが国は、一方的に新たな原産地ルールを制定していくEC委員会の動きは、貿易、投資に対して制限的な効果を有するとして懸念を表明している。

日本・EC間の要人の往来も活発化し、90年1月に海部総理大臣が欧州を訪問した際には、ドロールEC委員長と会談し、日本・EC関係を一層強化することで合意した。90年5月には、ブラッセルで約3年半ぶりに日本・EC閣僚会議が行われた。同会議では、日本・EC間のあらゆるレヴェルで対話を一層緊密化していくこと、貿易問題に関する作業部会を設置すること及び貿易振興、対東欧支援、環境、科学技術等、幅広い分野で協力関係を一層強化していくことで意見の一致を見、日本・EC関係強化の重要な契機となった。

3. 東欧諸国との関係

わが国は、東欧諸国との間で良好な関係を有してきたが、地理的、歴史的要因もあり、各国との交流は必ずしも活発なものではなかった。しかし、現在、東欧諸国はわが国が信奉する自由、民主主義及び市場経済を目指した改革を進めつつあり、また、激動する欧州情勢の中で国際政治の自主的主体として浮上してきている。わが国にとっても、こうした変化を踏まえ、二国間関係を新たな基盤に立って発展させていく必要が増大している。

こうした観点から90年1月には海部総理大臣が中山外務大臣とともにポーランド、ハンガリー両国を訪問して支援措置を表明するとともに、両国要人との間で民間の経済交流、文化交流を含む幅広い分野で二国間関係を発展させていくことで合意した。また、90年5月には、中山外務大臣がチェッコ・スロヴァキア、ユーゴースラヴィアを訪問、両国との間で政治対話の活発化に合意するとともに、技術協力の開始及び拡大、投資保護協定の締結交渉の開始等に合意し、民間交流の促進の方途につき協議を行った。さらに東欧諸国よりは、89年10月にブルガリアからダンチェフ副首相、ユーゴースラヴィアよりロンチャル外相が訪日した。首相・閣僚レヴェルでの往来を踏まえ、実務レヴェルでの交流も活発化している。89年12月には政府環境調査団、90年1月~2月及び5月~6月に技術協力調査団、4月に経済投資環境調査団を東欧諸国に派遣し、今後の具体的協力の方途につき意見交換や研究を行った。 また、文化面では、89年秋に東独、ハンガリー、ユーゴースラヴィアで大規模な日本文化週間が開催された。(わが国の対東欧支援については本節第1項参照)

民間でも交流拡大の機運が高まっている。各種団体や企業は89年秋以来、種々の調査団を派遣して、交流拡大の可能性を探求している。しかし、89年の対東欧貿易は、急激な改革に伴う東欧諸国の貿易担当部局の混乱もあって、総額15億9,600万ドル(前年比8.9%減)にとどまった。合弁企業についても、欧米諸国に比べて慎重な姿勢が指摘されている。今後、東欧諸国における改革が軌道に乗り、また、わが国政府による環境整備に応じ、直接投資を含む経済交流が着実に進展することが期待される。

なお、わが国政府はルーマニアにおけるチャウシェスク政権崩壊後、新政権を政府承認し(12月29日)、100万ドルの緊急援助を行った。

|

1956年、民主化を推進しようとしたハンガリーに対し、ソ連が軍事介入し、ナジ首相が処刑された事件。 |

|

|

1968年、「人間の顔をした共産主義」を目指したチエッコ・スロヴァキアでの改革(「プラハの春」)に対し、ソ連を中心とするワルシャワ条約機構軍が介入した事件。 |

|

|

この独ソ首脳会談において、統一時にドイツが主権を完全に回復すること、統一ドイツが軍事同盟帰属先を自由に決定すること、ソ連軍が現東独地域に駐留している間、NATO軍を同領地域に拡大しないこと、またその間、西ベルリンに米国、英国、フランス3か国軍が駐留すること、ソ連が現東独地域から撤退した後、NATOに帰属するドイツ軍は同地域に駐留することができるが、核兵器は配備されないこと等につき合意を見た。また、コール首相は統一ドイツ軍の人員規模を37万人に縮小するとの表明を行った。 |

|

|

通貨統合については、ドロール委員長の下に委員会が設置され、通貨統合に至るまでの過程を3段階に分けて示す最終報告書が89年4月に採択された。同年6月のマドリッド欧州理事会においては、第1段階(全EC加盟国の欧州通貨制度(EMS)への加盟が主な内容)を90年7月1日から開始するなど、経済・通貨統合実現に向けての手順が合意されていた。 |

|

(あ)欧州の安全保障、(い)経済、科学技術、環境の分野での協力、(う)人道その他の分野での協力等につき規定。 |

|

(あ)少なくとも年1回の定期的首脳・閣僚レヴェル政府間協議の開催、(い)定期的事務レヴェル会合の開催、(う)2年に1度のCSCE再検討会議の開催、(え)小規模なCSCE事務局の設置、(お)選挙監視のためのCSCEメカニズムの実施、(か)軍事情報の交換、異常な軍事的行動に関する協議及びCSCE紛争防止センターの設置、(き)欧州評議会の議員会議を基礎としたCSCE議会の設立。 |

|

|

新設された上院については完全自由選挙を行い、下院については議席の65%を予め共産党及び当時の翼賛政党に割り振り、残りの35%について自由選挙を行った。 |