第2節 北 米

1.内 政

89年1月に発足したブッシュ政権は、70%前後の高い支持率を保ち続け、全般的に順調な歩みを続けた。その背景には、外交に強い大統領として対外政策面で着実な対応を示したこと、鈍化を見せ始めたとはいえ米国経済の拡大が継続したこと、国民に関心の高い問題に関し、時宜を得た政策提案を発表し適切な取組みを行ってきたことなどが指摘される。

連邦議会の民主党議員を中心に、内外情勢上必要とされる政策の大胆さに欠けるとの批判もあったが、慎重かつ現実的な対応や外交上の指導力の発揮が、米国民の多くの信頼を得た。最重要の課題となっている財政赤字については、90年6月、税収増加も考慮すると述べ、増税はしないとのこれまでの立場を変えたことから、今後の予算審議の行方、11月の中間選挙を控えての内政への影響が注目されている。

(1) ブッシュ政権の内外情勢への対応と議会・民主党との対立

ブッシュ大統領は、新政権発足後半年余りの時間をかけ、政権の陣容作り、政策の見直し・発表を行い、着実に政権の基盤を確立していった。国民の関心の高い環境、麻薬・犯罪、教育問題については、長らく放置されていた大気浄化法改正を進め、89年9月には麻薬戦略を発表し、同月下旬には全米50州の知事とほぼ全閣僚を集めた教育サミットを開催した。ただし、財政赤字削減を理由に新規の施策の提案は限られたものとなった。

こうした中、ブッシュ大統領は就任時に民主党に超党派の協力を呼び掛けたが、同党が多数を占める議会との関係では、秋以降いくつかの対立案件が生じた。大統領は選挙戦以来の公約であるキャピタル・ゲイン課税減税を強力に推進しようとしたが、富裕層に資するのみとの民主党指導部の反対にあった。下院では一部の民主党議員の賛成も得て可決されたが、上院で激しい抵抗にあい、10月から始まる予算案の成立が滞ったため、大統領はとりあえず本件を断念した。同じ頃、議会の民主党、一部のマスコミを中心に、大統領は財政赤字の制約を強調して、教育、環境等の国内政策やポーランド、ハンガリーに対する援助で必要なイニシアティヴをとっていないとの批判の声が上がった。「6.4事件」以後の対中政策をめぐっては、スコウクロフト国家安全保障担当大統領補佐官の訪中が明るみに出て議会が硬化し、中国の孤立化を避けようとする大統領との間で、中国人留学生の査証に関するペローシ法案を中心に激しく対立した(同法案に対する大統領拒否権は結局上院で数票差で維持された)。また、国民が保守から中道に回帰する動きがあると指摘される中で、人工妊娠中絶や国旗侮辱禁止に関する憲法修正条項の提案で保守的な態度を見せたことに対しても、議会において反発が見られた。

(2) 米ソ関係の進展とパナマ侵攻による支持率上昇

ソ連、東欧での情勢の激変に対し大統領の指導力を求める声を背景に、89年10月下旬、大統領は、12月にマルタで米ソ首脳会談を行うことを発表した。ベルリンの壁崩壊を踏まえ、首脳会談で米ソ間に率直な対話路線を定着させ、米ソ新時代入りを謳ったことは、ブッシュ大統領の対ソ政策の評価を一段と高めた。さらに、パナマ侵攻を断行し、ノリエガ将軍の逮捕に成功したことにより、大統領の支持率は10%も上昇して80%に達し、歴代大統領の支持率としては史上2番目の高さを記録した。

(3) 「平和の配当」と財政赤字削減

急速な東西関係の改善によって、国防予算を削減し、いわゆる「平和の配当」の額と使途を考えるべきであるとの議論が静かに広まっていった。行政府は、91年度90年10月~91年9月)予算で国防予算の削減を提案したが、削減額が少なすぎるとの批判が議会側から出ており、依然議論が続いている。また、「平和の配当」は、財政赤字削減でなく、国内政策プログラムに使うべきであるとの声も根強い。

他方、8年目という平和時では最長の拡大を続ける米国経済の成長のテンポが鈍化を見せ始めたこと、また貯蓄貸付組合の救済資金が巨額になること等から、財政赤字が当初の見通しより悪化することが明らかになったため、90年5月、大統領は議会指導部との財政協議(いわゆる予算サミット)を前提条件なしで開始した。6月には大統領声明で税収増加も必要と述べ、増税はしないとの大統領選挙以来の立場を変えた。これは大統領が財政赤字削減に真剣に取り組む決意を示したものと評価される一方、選挙中の共和党候補者、減税を主張する共和党保守派への影響も懸念された。ただ、最近いくつかの州で、インフラ整備等のための増税提案が成立しており、目的によっては増税を受け入れる素地もあるのではないかとも見られている。

(4) 第101議会の動き

ミッチェル上院民主党院内総務、フォーレー下院議長を始めとする議会民主党指導部は、当初、ブッシュ大統領の訴えた超党派の協力を受け入れたが、キャピタル・ゲイン課税減税、対中政策等をめぐる対立により、新大統領と議会のいわゆる蜜月期間は終わった。ただ、92年の大統領選挙を目指して政策面での主導権を獲得しようとする民主党の努力はまだ効を奏していない。ブッシュ大統領は、89年1月の第101議会開始以来、90年7月初めまでに13回の拒否権を行使し、いずれも維持している。その一方で、ブッシュ政権は閣僚も含め、議会との協議の中から妥協点を見出そうとする基本的姿勢を変えてはいない。

経済・貿易問題(日米構造問題協議、「スーパー301条」、金融市場開放、対米投資)、ロビイング活動等、わが国に係わる問題も引き続き多く議論さ瓦た。また、米ソ関係の変化や財政赤字の制約の中で、共和党からも民主党からも経済ナショナリズムを背景とした主張が現れやすい傾向が生じていることが指摘される。

(5) 90年中間選挙

11月6日に実施される中間選挙では、上院議員35議席(注)、下院議員全435議席、さらに36州の知事が改選されるほか、地方行政首長の選挙が行われる。

90年の連邦議員選挙では、今のところ人工妊娠中絶、環境問題等が選挙区によっては大きな問題になっているが、全国を二分するような争点はなく、経済環境が悪化しない限り、連邦議会の民主、共和両党の勢力分野に大きな変化を予想する向きは少ない。ただし、増税論争や巨額の救済資金を要する貯蓄貸付組合の問題が今後の政策論争、選挙の行方にいかなる影響を与えるかが注目されている。民主党は、89年11月のニュー・ジャージー、ヴァージニア両州知事選挙での勝利(注)の延長上で、また共和党は人気の高い大統領の下で、それぞれ勢力伸長を図っている。

90年は10年毎の国勢調査の年であり、その結果に基づいて各州の連邦下院議席割当て数が変更されるが、その増減州を中心とする選挙区割りに影響力を有する州知事、州議会の選挙の行方が注目されている。特に、連邦下院議席の増加が予想されているカリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州の州知事(現職はいずれも共和党)が改選になっており、民主党候補との間で激しい選挙戦が展開されている。

(6) 経 済

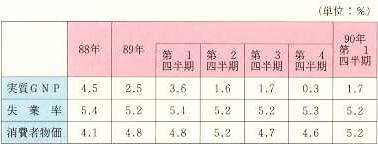

89年の米国経済成長率は、2.5%となり、88年の4.5%と比較すると成長が鈍化したものの、米国経済は82年秋以来緩やかな拡大を続けており、平和時としては最長の景気拡大を記録している。ただし、89年の第4四半期には、拡大を支えてきた個人消費、民間設備投資等の落ち込みから、成長率が0.3%まで低下しており、今後の動向が注目される。失業率は景気拡大に支えられて7年連続で低下している(89年5.2%)。また、物価は88年から89年にかけての金融引締めにより、89年後半以降落ち着きを取り戻してきている(89年消費者物価上昇率4.8%)。行政府は、経済成長率について、90年は一時的に2.0%に低下するものの、91年には2.8%に上昇、92年以降は3%台で推移すると予測している。

米国主要経済指標

(注)実質GNPは前年比、前期比。失業率、消費者物価は年平均。

(出所)米国商務省統計

米国財政収支の実績と見通し

(出所)米国行政管理予算局年央レビュー

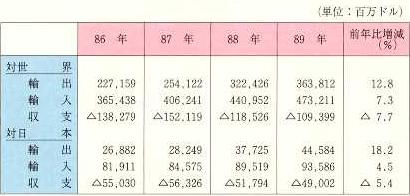

米国貿易統計

(出所)米国商務省統計

米国経済ひいては世界経済の大きな問題となっている米国の「双子の赤字」には、一定の改善が見られたものの、依然として高水準にとどまった。

財政赤字は、86年度に2,212億ドルの赤字を記録したが、89年度には1,520億ドルに縮小した。行政府は、予算の年央レヴューにおいて90年度以降の財政赤字が大幅に拡大するとの見通しを明らがにしており、90年5月から財政赤字問題を解決すべく行政府と議会首脳との財政協議が行われているところである。

貿易赤字については、89年は年後半からは赤字額縮小傾向に鈍化が見られたものの、通年では88年に引き続き縮小し、1,094億ドルとなり、84年以来5年振りの低水準を記録した。90年に入っても貿易収支の改善傾向は継続しており、対日収支も改善しているが、対EC、対カナダ及び対アジアNIES収支の改善に比べてその程度は低い。このため米国の貿易赤字全体に占める対日赤字の割合は減少しているにもかかわらず、依然として際立っている。

2. 外 交

89年から90年にかけて、米国は、冷戦を克服し新しい国際秩序を構築するという歴史的変革に向けて外交面で数々のイニシアティヴを発揮した。例えば、戦略兵器削減、欧州通常戦力削減、化学兵器削減等の軍備管理・軍縮分野における諸提案、東欧の民主化支援、ソ連における市場経済導入のための知的、技術的支援、ドイツ統一を円滑に進めるための「2+4」会議の開催とソ連側に対する9項目提案、NATOに関する諸提案、中米、中東、カンボディア、アフリカ等における地域紛争終結のための努力、地球環境保護のための国際会議の主催などである。これらはすべて、米国の基本的理念である自由、民主主義、人権尊重を基調とするより安定的で平和な国際社会を築こうとするブッシュ政権の外交的イニシアティヴであり、わが国を含む他の先進民主主義諸国の基本的支持を受け、多くはこれらの先進民主主義諸国との協調と協力の下に実施されてきている。

89年に始まったソ連・東欧諸国における変化は余りに急激であり、対応によっては情勢が一挙に不安定化する可能性をはらむものであるが、幸い、米国の適切な指導力発揮と先進民主主義諸国の協調行動によって、これまでのところ難局を無事克服しつつある。

なお、ブッシュ政権は、90年代に向けて、(あ)民主主義の強化、(い)自由市場の創設、(う)平和勢力への支援、(え)地球的規模の問題への対応、(お)西側同盟の再構築という5つの主要外交課題に取り組んでいく考えを表明している。

(1) 対ソ連外交

89年5月、封じ込めを超えてソ連を国際社会に統合していくとの新しい対ソ政策を発表したブッシュ大統領は、同年12月初めのマルタにおける米ソ首脳会談で、ソ連の経済改革(市場原理の導入)を支援するための具体的計画を明らかにするとともに、米ソ関係はソ連の改革により、今や「全く新しい時代に入りつつある」と宣言した。その後3回にわたる外相レヴェルの準備会談を経て、90年5月31日から6月3日までワシントンで開催された米ソ首脳会談では、戦略兵器削減交渉(START)基本合意、化学兵器廃棄協定、核実験関連検証議定書、通商協定(ソ連への最恵国待遇供与を含む)、長期穀物協定、民間航空協定等、数多くの文書に署名し、また、米ソ両首脳間の定期的会合に合意するなど、多くの具体的成果をもって「米ソ新時代」を定着させた。

このように、米ソ関係は、対立から対話と協調へと質的転換を遂げてきているが、他方、米国は、引き続きソ連に対し、市場指向経済の一層の導入、軍需部門から民需部門への資源移転、地域紛争を助長している国家への支援削減等を求めている。

(2) 対欧州外交

「一つにして自由な欧州」の創設を主要な外交目標の一つとして掲げてきているブッシュ政権は、89年夏以降の東欧諸国における急激な民主化と同年11月のベルリンの壁の崩壊によって欧州分断を過去のものとしうる現実的な可能性が出てきたことを踏まえ、ドイツ統一を積極的に支持し推進してきている。また、統一ドイツのNATO加盟に対するソ連側の懸念を払拭するため、在欧米軍の削減を含む欧州通常戦力(CFE)交渉の早期妥結、NATOの変革及びNATOとワルシャワ条約機構との間の新たな関係の構築、欧州安全保障・協力会議(CSCE)の機能拡大等を打ち出してきた。また、ブッシュ政権は、ECが今後ますますその重要性を高めていくとの認識の下、89年12月、米国・EC関係を更に強化していくための「新大西洋主義」を提唱した。

なお、米国は、欧州の変化にかかわらずNATOの重要性は不変であり、欧州諸国が望む限り米軍の欧州駐留は維持していくとの方針を堅持している。また、将来CSCEの機能が拡充されたとしても、CSCEはNATOを代替しうるものではないとの考えを繰り返し強調している。

(3) 対アジア外交

ブッシュ政権は、アジア・太平洋地域を重視しており、同地域の重要性は今後ますます増大していくものと見ている。特に、米国とアジア・太平洋地域との年間の貿易量は3,000億ドル以上(米国の対欧州貿易の1.5倍以上、米国の対世界貿易の約36%)に達しており、同地域の平和と安定は米国の直接の利益にかかわるものと認識している。このため、米国は、わが国を始めとする同盟国、友好国との関係強化に努める一方、米軍の前方展開によって同地域の安全を確保している。なお、ブッシュ政権は、90年4月、国際情勢の変化と米国内の国防予算削減圧力を踏まえ、アジア・太平洋地域の前方展開戦力を今後10年間にわたって段階的に再編成(一部削減)していく方針を発表したが、他方、兵力の大幅な削減は明確に否定し、同地域の安定勢力として引き続き、必要な前方展開戦力を維持していくことを明らかにしている。

89年6月の「6.4事件」以来、中国との関係は停滞しており、政治犯の釈放、北京及びラサの戒厳令解除、方励之夫妻の出国等、最近の中国側の措置を歓迎する一方、米中関係改善のために中国側が人権尊重及び民主化に向けて一層の行動をとるよう求めている。

ブッシュ政権は、90年7月、カンボディア問題についてヴィエトナムとの対話を開始し、また、カンボディア国民政府の国連代表権獲得を支持しないとの新たな政策を発表したが、これは、カンボディアにおけるクメール・ルージュ派の復権を阻止していくとの米国の強い姿勢を明らかにしたものと言える。

3. わが国との関係

(1) 全 般

(イ) 試練に直面した日米関係

日米関係は、両国力州米安全保障条約で結ばれた同盟国であり、経済的には極めて大きな相互依存の関係にあることを基礎として、また、長年にわたり培われてきた両国国民間の緊密な関係に支えられて、基本的に強固で健全である。

しかし、89年から90年前半にかけての日米関係は、幾つかの試練に直面した。

第1に、大幅な貿易不均衡の継続を背景に、米議会を中心に、より強硬な対日政策を求める圧力が強まり、包括貿易法「スーパー301条」関連品目(衛星、スーパーコンピューター、林産物)の解決と、構造問題協議の取り扱いが、大きな政治的問題となった。

第2に、米ソ関係の変化に伴い米国における対ソ脅威認識が急速に低下する一方で、対米直接投資の増大やハイテク分野での競争を背景に、わが国の経済・技術力に対する脅威感が米国民の間に高まる傾向が見られた。

第3に、日本は、経済、社会、人間関係のあり方すべてについて、基本的に異質の国であり、日本に対しては異なったルールを適用するしかないといった米国における「対日政策見直し論」が注目を集め、日米両国のお互いに対する理解と認識のあり方を改めて問い直すこととなった。

(口) 貴重な首脳間の信頼関係

これらの問題に対処するため日米双方で多くの努力が払われたが、とりわけ重要な役割を果たしたのは両首脳間の個人的信頼関係である。

海部総理大臣は、就任早々の89年8月末に訪米し、ブッシュ大統領と個人的な関係を築いた。その際の首脳会談で両首脳は、日米関係を維持し強化していくことの重要性を確認するとともに、日米が協力して国際的な課題に取り組むグローバル・パートナーシップを推進していくことに合意し、日米関係の運営の基本を確認した。以来、両首脳間の頻繁な電話会談や書簡のやりとり、また、90年3月のカリフォルニア・パームスプリングス、7月のヒューストンでの首脳会談などを通じて、両首脳間には強固な信頼関係が醸成されてきている。

特に、「スーパー301条」関連の個別問題の解決と構造問題協議の中間報告書の取りまとめを控え、日米の経済関係が一つの大きなやまを迎えていた中で、3月のパームスプリングスにおける首脳会談での率直かつ突っ込んだ議論により、懸案解決へ向けた両首脳の強い政治的決意が確認されたことは、その後の難局を乗り切る上で大きな貢献をした。このような両首脳間の個人的な信頼関係に支えられて、協力と協同作業の精神により多くの努力が払われた結果、89年以来の日米間の主要な経済懸案は、ヒューストン・サミットの前に決着を見た。

ブッシュ米大統領と会談する海部総理大臣(90年7月)

(ハ)グローバル・パートナーシップの強化

合わせて世界のGNPの約4割を占める日米両国は、単に二国間の問題への対応だけでなく、地球的規模の課題に対して共同して取り組んでいく責任を有している。このような日米のグローバル・パートナーシップの重要性は、日米両国において今や広く認められるところとなっており、その強化のための意識的な努力が行われてきた。

その結果、日米の協力関係は、アジア・太平洋においては、中国に対する政策や、フィリピンに対する支援、さらには、カンボディア問題解決への努力等の面で具体的成果を生みつつある。また、ソ連の改革への対応や、東欧や中南米の支援へと地理的な広がりを見せ、さらに、麻薬や環境問題といった新たな領域に拡大している。

このような日米の建設的パートナーシップは、両国が力を合わせれば世界の平和と繁栄のためにいかに多くのことが可能となるかを示すものであり、わが国が異質の国で米国にとり脅威となっているといった対日観を払拭し、これに反論する有効な論拠となろう。

さらに、米国とのグローバル・パートナーシップは、わが国が世界に貢献していく上での前提となるものであり、引き続きこれを強化していく必要がある。

(二)より深くより広い相互理解の増進

日米両国は、自由と民主主義という基本的な価値を共有し、共に市場経済に基づき繁栄を享受してきた同盟国であるが、お互いに対する理解は未だ十分とは言えない。米国において見られる議論には、日米両国民が、共に多くの問題を抱える現代社会に生きるものとして相違点よりもはるかに重要な共通点を有していることや、日本が常に変化しており、今後も変化していくことが見過ごされていることが多い。また、わが国における議論には、依然として大きな潜在力を持ち、他国では代替しえない役割を果たしている米国の実力を過小評価するものや、マイノリティー問題を始めとする米国の多様性に対して理解が不足していることを示しているものがある。

多くの懸案を解決してきた日米関係を真に安定した基盤の上に更に発展させていくためには、今後、日米間の相互理解を国民レベルでより深めていくための意識的な努力が必要とされている。このような観点から、海部総理大臣はヒューストン・サミットへの出席の帰路、7月12日にアトランタにおいて行った演説の中で、コミュニケーション改善構想(CII)を明らかにした。今後この構想を具体化する中で、日米が単にお互いの理解を深め合うということにとどまらず、国民レヴェルで日米両社会や世界が共通に抱える課題について話し合っていくことが重要である。

(2) 経 済 関 係

(イ) 全 般

日米間の経済関係は近年ますます緊密化し、両国経済の相互依存関係は貿易、金融、技術等の面でかつてないほどに進んでいる。一方、日米間では、改善傾向にはあるものの依然として大幅な貿易不均衡が存在しており、また対日貿易不均衡の縮小が鈍いことへの苛

日米間の貿易不均衡は、89年には前年に引き続き2年連続縮小した。わが国経済が内需主導型の成長に転換したことなどを反映して、89年のわが国の対米輸入額は前年に比べて大幅に増加し(62億ドル、14.8%増)、対米輸出額の伸びが小幅にとどまった(4.0%増)ため、貿易収支は449億ドル(前年比で8.6%減)となった。

(口) 「スーパー301条」をめぐる動き

88年8月に成立した包括貿易法「スーパー301条」に基づき、ブラジルの輸入制限、インドの貿易関連投資規制、保険市場慣行とともに日本を「衛星、スーパーコンピューター、林産物につき問題を有する優先国」と認定した。これに対しわが国は、米国のこのような一方的認定は極めて遺憾であると表明し、米国が一方的制裁措置の発動を前提として交渉を求めてくるのであれば、かかる前提の下での交渉には応じられないことを明らかにした。また、「スーパー301条」に現われているユニラテラリズムに対しては、90年5月のOECD閣僚理事会及び7月のアルシュ・サミットの場において、バイラテラリズム、セクター主義及び管理貿易への傾向とともに、多角的貿易体制を脅かし、ウルグアイ・ラウンド交渉を損なうものとして反対していくことが表明された。他方、わが国は、良好な日米経済関係を維持し、発展させていくとの観点から、日米両国がそれぞれ抱える問題があれば冷静に話し合い、協力と共同作業を通じて問題解決に努力すべきであると考えており、この基本姿勢に沿って日米間の個別問題の解決に努力してきた。

その結果、衛星、スーパーコンピューター、林産物の3分野について、制裁を前提としない形で米国側と協議を進め、90年6月に最終的な決着を見た。

90年3月、米国通商代表部(USTR)は89年に引き続き、諸外国の貿易障壁に関する年次報告書を公表した。わが国については、アモルファス金属、知的所有権、自動車部品などの30数項目が指摘された。

4月、「スーパー301条」に基づく90年の優先国の認定に際し、ブッシュ大統領は、同年3月の海部・ブッシュ会談以降の貿易問題に対するわが国の積極的な対応を評価し、わが国を優先国に認定しないと発表した。わが方は、米側の措置を妥当なものとして評価するとの外務大臣談話を発表した。

(ハ)日米構造問題協議

89年から90年にかけての日米経済関係の最大の懸案は日米構造問題協議であった。89年5月、ブッシュ大統領は「スーパー301条」の認定の発表の際に「スーパー301条」と別個の問題として、日米間で貿易に影響を与えている構造的障壁についてハイレヴェルで交渉することを提案した。その後、構造問題協議の取り進め方等を確認した後、アルシュ・サミットの際の日米首脳会談において、日米構造問題協議を開始し、約1年間行うことにつき共同発表を行った。

構造問題協議は、経済政策の協調の枠組みの下での努力を補完し、日米両国で貿易と国際収支の調整の上で障壁となっている構造問題を識別し、解決していくことを目的とするものである。

米国が取り上げたわが国の構造問題は、(あ)貯蓄・投資パターン、(い)土地利用、(う)流通、(え)排他的取引慣行、(お)価格メカニズム、(か)系列関係の6項目であり、日本側が取り上げた米国の構造問題は、(あ)貯蓄・投資パターン、(い)企業の投資活動と生産力、(う)企業ビヘイビア、(え)政府規制、(お)研究・開発、(か)輸出振興、(き)労働力の訓練・教育の7項目である。89年9月に第1回会合を開催し、以後89年11月、90年2月と会合を重ね、4月の第4回会合において、中間報告を取りまとめた。その後、90年6月の第5回会合において、日米それぞれの構造問題の解決のための措置を盛り込んだ最終報告を発表した。

構造問題協議を契機に日米両国がとる措置は日米両国のみならず、広く世界経済の安定的発展にも貢献することが期待されており、今後の着実な実施が重要である。このような観点から、今後、日米双方が共同でフォローアップを行っていくこととなっている。

(3) 安全保障関係

(イ) 日米安保条約

今日の国際社会においては、わが国が単独で国の安全を確保することは困難である。そのためわが国は必要最小限の自衛力を整備するとともに米国との安全保障体制によって安全を確保することとしている。

過去40年問わが国は平和と繁栄を享受してきたが、これはこのようなわが国の政策が抑止の体制として有効に機能した結果であると言えよう。今日、日米安保条約は、次のような意義を有している。

第1に、最近の米ソ関係の進展及び欧州における緊張緩和の進展にもかかわらず、アジア・太平洋地域、特にわが国の周辺地域においては、ソ連の軍事力の質的向上のほか、朝鮮半島情勢を始め依然として不安定な要因が存在する。したがって、わが国の平和と安定を維持するためには引き続き日米安保条約に基づく米国の抑止力を必要としている。

第2に、欧州を中心として進展している対話と協調を求める国際関係の新たな構築の動きを、アジア・太平洋地域においても実現するには、わが国は、ソ連等とより積極的な対話を推進していかなければならない。そのためには日米安保体制に裏付けされた強固な日米同盟関係が不可欠である。このことは、欧州における東西の対話と交渉の進展がNATOを通じての西側の強固な結束があって初めて可能になったことからも明瞭である。

第3に、日米安保体制はアジア・太平洋における安定と発展を支える枠組みである。日米安保体制は米国がこの地域に積極的な存在を維持していくための中核的な柱となっている。また、日米安保条約は他国に脅威を与えるような軍事大国にならないというわが国の基本政策に国際的信頼性を与えるものである。このような日米安保体制はわが国とアジア・太平洋の近隣諸国との関係を安定的に発展させていく上で重要な基盤となっている。

第4に、以上のような意義を持つ日米安保条約は、わが国にとって一番重要なニ国間関係である日米関係の中核をなしている。わが国は米国との間で自由と民主主義という価値、理念を共有し、政治、経済、文化等あらゆる分野において緊密な関係を有しているが、日米安保条約なくして今日のこのような緊密な日米関係は存在しないであろう。

折りしも90年6月、日米安保条約はその締結から30年を迎えた。海部総理大臣は、日米安保条約締結30周年を記念してブッシュ大統領との間で電話会談を行うとともに、共同ステートメントを発出した。同ステートメントは、日米安保条約が日米両国の自由と安全を確保し、アジア・太平洋地域の平和と繁栄を促進するための不可欠な手段であり続けること、また、同条約を今後とも堅持し、その効果的な運用のために努力していくことを明らかにしている。また、政府は安倍晋太郎議員を特派大使として米国に派遣した。同特使は、国務、国防両長官主催の日米安保条約締結30周年記念昼食会において演説を行い、安保条約に基礎を置く日米同盟関係が、これまで日米双方の努力により、アジア・太平洋の平和と発展に貢献し、両国に大きな利益をもたらしてきたことを指摘するとともに、国際情勢が構造的な変化を示している中、日米安保条約の今日的意義を日米の世論に訴えた。

これに対し、ベーカー国務長官及びチェイニー国防長官よりも、日米安保条約は日米関係及び太平洋地域の平和と発展の基盤であり、引き続き日米安保体制へのコミットメントを維持していく旨の表明が行われた。

(口) 緊密な協議と協力

日米安保・防衛関係につき、以下のような緊密な協議及び協力が行われている。

東京で第19回日米安保事務レヴェル協議が89年10月に開催され、日米両国の外交、防衛当局の事務レヴェルにおいて、世界及びアジア・太平洋地域の国際情勢、日米間の防衛協力などについて、率直かつ有意義な意見交換が行われた。

90年2月には、チェイニー国防長官が訪日した。同長官の訪日は、世界情勢が大きく変化しつつある中で、国際情勢及び日米安保関係に関する問題について海部総理大臣、中山外務大臣を始めとする日本側関係者と率直な意見交換を行ったという点で極めて有意義であった。具体的には、特に、(あ)国際情勢について、東西関係に明るい展望が開けつつあるが、不確実性を内包していること、(い)アジア情勢は欧州に比べてより複雑、不安定で変化が見られていないこと、(う)日米安保体制を今後とも堅持していくことが重要であること等につき双方の意見が一致し、また、アジア・太平洋地域に対する米国のコミットメントが再確認された。

(ハ) 在日米軍駐留経費負担

日米安保条約に基づき、わが国の安全及び極東における国際平和と安全のために、約5万人の米軍がわが国に駐留している。在日米軍の駐留は日米安保体制の核心であるが、この駐留に関して米国が負担する諸経費は、日米両国を取り巻く国際経済情勢の変動等を理由に、相当の圧迫を受けている。このような事情の下、わが国としては、在日米軍の効果的な活動を確保し、わが国の安全保障にとり不可欠な日米安保体制の円滑な運用を図っていくことは極めて重要との観点から、自主的にできる限りの努力を払ってきている。

在日米軍の施設・区域については、わが国は、79年度から隊舎、住宅の建設などを行い、米国側に提供してきている(90年度予算額は約1,001億円)。他方、在日米軍日本人従業員(現在約2万2,000人)の労務費については、78年度から一部経費を負担してきた。しかし、80年代の日米両国をとりまく経済情勢の変化に対処するため、87年、政府は米国との間で地位協定第24条について特別の措置を定めるいわゆる特別協定を締結し、退職手当など8手当の一部を負担するとともに、88年、同特別協定を改正し、90年度予算でわが国は同特別協定の対象とする手当の全額を負担することとなった。90年度につき、わが国は、同特別協定の下で負担することとしているものを含め労務費約679億円を負担している。

以上のほか、わが国は、在日米軍の駐留に関連して、施設・区域の提供のための公有地借料、防衛施設周辺対策費などを負担している。これらの関連経費を含めると、90年度において在日米軍の駐留関係の経費として全体で、約4,115億円(注)を負担していることになる。

なお、米国は、米国の財政上の困難、同盟国の経済力の向上などを背景として同盟国が一層負担を分かち合うことを求めているが、米国はわが国の貢献を高く評価するとともに、わが国が在日米軍経費負担を更に増大するため引き続き努力をすることを強く期待している。89年秋には、米議会において、わが国が一層の負担をするよう期待する旨の条項が91年度国防予算授権法の中に挿入された。

(二) 東アジア地域の米軍の再編問題

現在米国は、グアムを除く東アジア地域に約13万人の米軍を配している。財政赤字の増大を背景に、今後この地域の米軍について段階的な調整を行っていくことを検討中である。このことについては、90年2月に訪日したチェイニー国防長官より、日本側に説明があった。わが国からは、(あ)米軍の再編は、軍事及び政治情勢を踏まえたものでなければならないこと、(い)米国の前方展開戦略はアジア・太平洋の安定にとって不可欠であること、(う)連絡及び協議の維持が重要であることの3点を指摘した上で、米国の考え方を慎重なものとして理解するとの立場を明らかにした。

さらに、米行政府は4月、議会に対して「アジア・太平洋地域の戦略的枠組み-21世紀に向けて」と題する報告を提出した。この報告は、米国が引き続き太平洋国家として、アジア・太平洋における前方展開戦略、二国間の安全保障取極を基本的に維持していくことを明らかにするとともに、戦略情勢を十分見極めながら、今後、10年間を3段階(1年~3年、3年~5年、5年~10年)に分けて段階的に米軍の調整を検討していくとしている。具体的には、今後3年の間にアジア地域の米軍につき全体兵員数の約1割にあたる1万4,000人~1万5,000人、在日米軍につき5,000人~6,000人程度、在韓米軍につき約7,000人、在比米軍につき約2,000人の兵員削減を検討していくとしている。

(ホ) 安保・防衛面での米国との技術交流

航空自衛隊の現有支援戦闘機F-1の後継機(FS-X)については、88年11月に、FS-X共同開発に関する交換公文が署名された。しかしながら、89年に入り、米議会を中心にこの計画を再検討するべきであるとの声が高まったことを背景に日米間で話合いを行い、4月、決着を見た。その後、89年7月、米議会はこの共同開発計画の実施に一定の条件を課す内容のいわゆるバード・ブルース両院共同決議案を可決したが、ブッシュ大統領は同法案に対して拒否権を発動した。9月、これに対して、米議会(上院)は大統領の拒否権行使を覆すための投票を行ったが、必要とされる3分の2以上の過半数を獲得できず(1票不足)、この共同開発計画は予定通り実施されることが確定した。

米国の戦略防衛構想(SDI)は、非核の防御手段によって弾道ミサイルを無力化し、究極的に核兵器の廃絶を目指すシステムについての判断材料を得るための研究計画である。87年7月に締結されたSDI研究に対するわが国の参加に関する日米政府間の協定に基づき、わが国の企業が88年11月から1年間、さらに89年12月より1年間の予定でSDI研究計画の一環である西太平洋地域戦術ミサイル防衛構想研究に参加している。

1. 内 政

マルルーニー進歩保守党政権は、財政再建を目的とする予算削減、税制改革等、堅実で実務的な政策を進めるとともに、ケベック州のカナダ憲法への参加実現に向けて精力的に取り組んだ。

ケベック州のカナダ憲法参加は、87年に連邦、州首相間で基本的合意(ミーチレイク合意)を見ていたもので、90年6月を期限として連邦議会及び全ての州議会で批准されることにより、発効することとなっていた。これは、「連邦・州政府間の和解」を大きな政策目標とするマルルーニー政権にとって最大の懸案の一つであり、その成否が注目されていたが、結局、2州が未批准のまま期限を迎え、ケベック州の憲法参加は不成立に終わった。

こうした中で、総選挙直後には49%に達した進歩保守党に対する支持率は徐々に下降し、90年6月には17%前後にまで低迷し、同政権は厳しい国内情勢に直面している。

経済面ではマルルーニー政権は84年以来、民間活力の重視による経済の安定成長及び雇用確保を図り、順調な経済成長を遂げた(88年5.0%)が、対米輸出、民間設備投資等、経済成長の推進力であった要因の多くが伸び悩み始めたことから、89年の成長は2.9%にとどまった。国際収支の悪化(89年の経常収支は197億ドルの赤字で史上最高)、金利上昇等が今後の懸念材料となっている。

2.外 交

外交面では、対米外交を中心とし、ブッシュ政権と緊密な関係を維持するとともに、89年11月のマルルーニー首相の訪ソ、90年2月のオープン・スカイズ構想会議主催、さらに5月下旬のゴルバチョフ大統領の訪加等、東西関係でも積極的な取組みを見せている。

89年1月に発効した米加自由貿易協定については、第1年目の関税撤廃及び削減が行われたほか、紛争解決のための二国間パネルも設置される等、総じて協定に基づく米加自由貿易地域設立のためのプロセスは順調に進行しているといえよう。

3.わが国との関係

日加関係は、大きな懸案もなく極めて良好に推移した。特に89年9月、海部総理大臣が、米国、メキシコとともにカナダを訪問し、マルルーニー首相との間で21世紀に向けての日加協力の3つの枠組み、すなわち、太平洋協力の枠組みにおける日加関係、国際的貢献への日加協力、相互理解と交流の強化につき合意したことは、今後の二国間関係のあり方を方向づける上で意義深い。また、同年10月、カナダ政府はわが国を含むアジア・太平洋諸国との関係強化策「太平洋2000年戦略」構想を打ち出し、90年より5年間にわたり実施することとなっている。

経済関係も基本的に良好である。わが国にとってカナダは第7位の貿易相手国であり、また、カナダにとってわが国は、米国に次ぎ第2位の貿易相手国である。貿易の内訳もカナダからの製品の対日輸出が増加する傾向にあり、よりバランスのとれた貿易関係を築くためにも望ましい方向にあるといえる。易相手国であり、また、カナダにとってわが国は、米国に次ぎ第2位の貿易相手国である。貿易の内訳もカナダからの製品の対日輸出が増加する傾向にあり、よりバランスのとれた貿易関係を築くためにも望ましい方向にあるといえる。

|

内訳は、6年の任期満了に伴う33議席(上院の3分の1)の改選及び空席の2議席の上院議員の選挙。 |

|

|

ニュー・ジャージー州では民主党が新たに知事を誕生させた。また、ヴァージニア州では同党が黒人知事を誕生させた。両者とも人工妊娠中絶の権利を認める立場をとっている。 |

|

|

提供普通財産借上げ試算額を含む。なお、自衛隊が管理する厚木航空基地周辺の住宅防音工事助成関連の予算額を加えれば、約4,405億円となる。 |