第5節 国際社会と日本

1. 海外におけるわが国のイメージ

わが国が米国ほかいくつかの主要国において毎年実施してきている対日世論調査によると、わが国は基本的にはどの国や地域においても信頼できる友好国として評価されており、わが国が果たすべき役割に対する期待感も強いといえる。しかし、同時に、わが国の経済力と影響力が高まるにつれ、わが国に対する不信感や不安感が高まる傾向にあることも事実である。特に米国においては、日米間の巨額の貿易不均衡をも背景として、経済面のみならず、社会面や文化面にまで摩擦が及んできており、「日本異質論」の台頭や、わが国企業による対米投資に対する批判が増えている。

このように、諸外国においてわが国に対する期待感と不安感とが混在しているのであるから、わが国としては、世界の平和と繁栄に最大限貢献していくとともに、このようなわが国の姿勢や努力を世界に明確に説明し、理解を求めていかなければならない。

2. 広報の強化

今日、各国の世論がその国の政治や外交に及ぼす影響力はますます大きくなってきている。ソ連や東欧諸国の変化の過程にも端的に現れたように、近年の映像メディアの発達につれて、こうした傾向は一層顕著になってきている。ゴルバチョフ大統領の西側世論に対する働き掛けが成功していることにも見られるように、各国世論に対する訴え掛けの重要性は、今日、政策そのものの成否にも係りを持つ問題になってきている。

このような状況の下で、わが国にとり好ましい国際環境を醸成し、わが国の外交上の目的を達成していくためには、諸外国の世論に対して直接的に訴え掛け、わが国の立場や政策に対する正しい理解を得ていくことが一層重要となっている。わが国は、国際社会においてわが国がどういう考えで、何をしようとしているのか、特に巨大な経済力をどのような目的に使おうとしているのかといったことをこれまで以上に明確な形で示していかなければならない。

3.わが国社会の国際化

わが国が世界の平和と繁栄に貢献していくためには、わが国自身が国際社会と調和のとれた存在となっていくこと、すなわち、わが国社会の国際化を図っていくことが不可欠である。

地球的規模での人、もの、金、情報の流れが急速に拡大しつつあり、これに伴い、日本社会の国際化は急速に進展してきているが、我々の意識及び経済や社会のしくみなどの国際化はまだ十分とは言えない現状にある。

日本人の意識は、従来に比べると外に対してより開かれたものとなってきてはいるが、社会の急速な変化に十分に対応しきれていない面がある。例えば、急増する外国人留学生、特にアジアからの留学生が入居を断わられていることなどはその顕著な例と言えよう。わが国固有の伝統や価値観を維持しつつも、ものの考え方が排他的、独善的にならないようにすること、異質なものに対して寛容な精神を持つことなどは、国際秩序を支える主要国となったわが国の国民全体に求められている基本的な資質である。

また、人、もの、金、情報の流れの拡大に対応しうる国内での体制を整備していくことも必要である。近年のわが国の市場開放諸政策もこうした努力の一環である。わが国の経済や社会のしくみを国際社会と調和させていくことは、時として痛みを伴うものであるが、これこそ国際秩序の主要な担い手となったわが国が受容しなければならない責任である。またそれは、わが国の長期的安定と繁栄を確保する唯一の道でもある。

近年、自治体や民間団体は姉妹都市提携や海外技術研修員の受入れなどの活動を活発化している。こうした動きは日本社会の国際化に資するのみならず、わが国と外国との関係の裾野を拡大するものであり、わが国も積極的に支援を行っている。外務省内に「国際化相談センター」を設け、国際化、国際交流に関する相談に応じているほか、国際化を推進するため、一日外務省、国際交流人材育成講座等の各種事業を行っている。

1. 基 本 認 識

相互依存の増大する今日の国際社会において、重要な地位を占めるに至ったわが国としては、諸外国における対日関心の増大に積極的に対応し、わが国の社会を開かれたものとするとともに、より広く、異なる文化の間の交流を進め、相互理解と信頼を深めることによって、世界全体の平和と繁栄に貢献していくことが必要である。また、わが国が国際的地位に見合った役割を果たすためには、文化の分野においても貢献していかなければならない。具体的には、人類全体の貴重な財産である文化遺産の保存のための協力、途上国の文化や教育の発展のための協力、第三国間文化交流への協力などを行っていくことが重要である。こうした観点から、わが国は「国際協力構想」の3つの柱の1つとして「国際文化交流の強化」に努めている。

2.「国際文化交流行動計画」

89年5月の国際文化交流に関する懇談会(平岩外四座長)の最終報告は、今後、わが国が国際文化交流を推進するに当たっての指針を示したが、これを受けて6月に内閣に設置された国際文化交流推進会議は、9月に「国際文化交流行動計画」を策定した。また、同月には国際文化交流に関する関係閣僚懇談会が設置された。

この行動計画は、89年度より94年度にわたるおよそ5年間において、国際文化交流の強化のためにわが国が講ずべき施策の方向を取りまとめたものである(巻末資料参照)。この計画は、国際文化交流の理念と目的として、(1)相互理解と信頼関係を確たるものとすることにより、平和で安定した国際関係の構築に寄与すること、(2)多様な文化の相互理解と相互刺激を促進することにより、より豊かな文化の創造と世界の文化の向上に寄与すること、(3)急激に高まりつつある多様な対日関心に積極的に対応すること、(4)異なる文化との接触の機会を増やし、わが国の国際化を進め、国際的に開かれたより豊かな文化を持つ国へと発展させることの4つを掲げている。また、個人から政府に至る様々なレヴェルで行われている国際文化交流について、役割分担の明確化とそれぞれの活動の強化及び相互の協力と連携の増進が重要であるとの基本的考え方を示している。

さらにこの計画は、日本語教育や海外の日本研究に対する協力、芸術文化交流の充実と基盤の強化、文化遺産保存協力の充実と基盤強化、視聴覚媒体等の活用による情報提供、知的交流の推進などの8つの分野について基本施策を掲げ、地域別、国別にきめ細かい配慮を行いながら事業を実施していくべきであるとしている。また、わが国の国際文化交流の中核的機関として設立された国際交流基金の活動基盤の強化と事業の拡充が必要であるとしている。

3. 国際文化交流・協力の強化のための主要施策の実施

(1) 対日関心の高まりに対する積極的対応

海外の日本語学習熱の急激な高まり、日本研究の活発化などに見られるように、近年の対日関心は著しい高まりを見せており、わが国は、これに対し適切かつ迅速に対応するため、種々の施策を行っている。

海外の日本語学習者数は、84年調査の約58万人に対し、88年には約73万人に増加している。海外の日本語教育に対し、わが国はこれまで日本語教育専門家派遣、教材寄贈などの協力を行っているが、さらに90年度には、シドニー、ジャカルタ、パンコックに「海外日本語センター」を設置することになった。日本研究については、従来の文学、歴史、宗教等を中心とする人文科学分野から、近年は経済を始めとする現代日本を対象とした社会科学分野などに、関心の方向や研究目的が多様化している。わが国は、これを受けて日本研究の拠点機関に対する協力等を行っている。

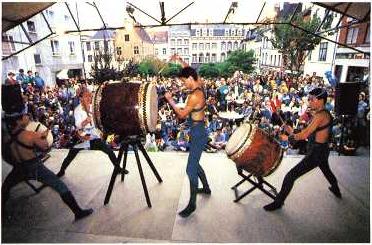

また、各種の文化行事を積極的に実施し、またはその実施に協力している。89年度は、ユーロパリア日本祭(ベルギー等)(注)、ソ連での日本週間(モスクワ)などの大型の文化行事を実施し、あるいは参加協力を行ったのを始め、在外公館文化事業、国際交流基金による各種公演、展示、視聴覚事業等を行った。

また、パリの日仏文化会館(93年完成予定)については、89年度には建築デザインを決定するための日仏設計競技が行われ、多大の関心を集めた。

ベルギーで開催されたユーロパリア日本祭(89年9月~12月)(ユーロパリア日本委員会提供)

文化交流においては双方向の交流が大切であり、世界各国の文化をわが国に紹介することも重要である。89年度にはロシア・ソヴィエト芸術祭などの外国文化紹介行事が行われた。90年1月にはASEAN諸国の文化をわが国に紹介することを目的とする「国際交流基金アセアン文化センター」を東京に開設した。また、5月、盧泰愚大統領訪日の機会に、わが国の雅楽と韓国の国楽の競演を行った。

(2) 相互理解促進のための人物交流

人物交流は、国際文化交流の基本でもあり、わが国は留学生交流、JETプログラム、対先進国招聘

わが国における外国人留学生の在籍者数は、89年5月現在3万1,251人で、この10年間に5倍以上の増加を示した。わが国は、日本での留学についての情報を外国に提供するとともに、国費留学生の募集選考を行っている。また帰国後のアフターケアの充実についても種々の施策を行っている。留学中の宿舎の問題、その他の問題に直面する留学生を支援し、受入体制の一層の充実に積極的に取り組んでいる。

89年にはJETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業)により、8か国から1,987名を招致した。これら外国青年はわが国の外国語教育の充実、地域レヴェルの国際交流の進展及びわが国と諸外国との相互理解の増進に寄与している。

(3) 世界の文化のための国際協力

世界各地の文化遺跡や文化財は、人類共通の貴重な財産であるが、その中には、十分な保存、修復が行われないまま失われてしまう危機に瀕しているものも少なくない。これらの文化遺産は、一度失われてしまえば再び取り戻すことのできないものであり、保存や修復のための協力を早急に行うことが必要である。

わが国は、従来、国連教育科学文化機(UNESCO、ユネスコ)の文化遺跡救済国際キャンペーンに協力してきたが、89年度、ユネスコに「文化遺産保存日本信託基金」(300万ドル)を創設し、アンコール遺跡(カンボディア)、モヘンジョダ口遺跡(パキスタン)などの修復計画への協力を行ってきている。90年度も引き続き200万ドルを拠出する予定である。

また、わが国は75年以来、途上国の文化や教育の振興のため、文化無償協力を実施しており、89年度は、パプア・ニューギニア国立文化センターに対する音響・照明機材の供与など、39件の協力を行った。今後は、過去の経験を踏まえ、放送用ビデオ・フィルムなど、ソフト案件の増加と技術協力分野との連携を一層図ることなどにより、この制度を更に充実させていく必要がある。

さらに、国際交流基金による文化遺産保存及び途上国の文化振興への協力を充実させるため、90年度より、文化遺産保存専門家の長期派遣・招聘

その他、文化学術振興への国際協力のため、わが国は、89年度はASEAN青年奨学金、日本・ASEAN学術交流基金等への拠出を行った。ASEAN青年奨学金への拠出は89年度で終了し、90年度からはこれを発展させたASEAN青年文化奨学金への拠出を開始する。

(4) 実施体制の拡充と強化

わが国は、諸外国との文化交流を一層促進するため、25か国と文化協定、8か国と文化取極を締結している。89年度は、ベルギー、カナダ、オランダ、英国、メキシコ、フィンランド、中国、韓国との文化協議または文化混合委員会を開催し、今後の文化交流の進め方について協議を行った。

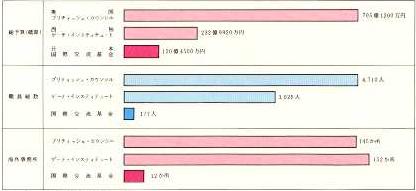

わが国は、国際文化交流を実施する中核的機関として72年に設立した国際交流基金を通じ日本語教育や日本研究への協力、人物交流、芸術交流、視聴覚交流、出版交流などの幅広い分野で活動している。国際交流基金の規模は、海外の主要なこの種機関との比較では、依然として大きな開きがあり、今後は、「国際文化交流行動計画」に沿って一層の予算の拡充、事業内容の充実、人材の育成などを行っていく必要がある。

また、近年、民間の国際文化交流への関心は大きな高まりを見せており、官民の一層の連携と協力を図っていくことが重要である。このため、国際交流を主たる目的とする公益法人に対する税制上の優遇措置(いわゆる国際交流減税)の充実を図っている。さらに、89年11月には、地方自治体や民間団体との協力や連携を強化するため、国際交流基金に相談室を開設した。

英国・西独の文化交流機関と国際交流基金の規模比較(89年度)

(出所)国際交流基金資料

(5) 冬季五輪長野招致への協力

98年冬季五輪開催地への長野市の立候補については、89年6月に閣議了解が得られ、90年6月には衆・参両院で国会決議がなされた。外務省では、長野五輪の実現に向けて積極的に側面協力をするため、情報の収集や提供、便宜供与及び各国IOC関係者に対する支持要請などを行っている。

1.日本人の海外渡航の急増と国際化

89年の邦人の海外渡航者数は、966万人に達し、1,000万人に迫る勢いを示した。海外渡航者数が100万人を超えたのが1971年であるので、20年を経ない間に10倍の伸びを示したことになる。このような海外渡航者数の急増は、日本人の外部世界との接触を飛躍的に拡大させ、日本人の国際社会についての意識を高めていく上で大きく寄与しているといえよう。

渡航先の現地社会は、多くの面でわが国と異なっており、海外における邦人は、文化的多様性を受け入れ、海外においてわが国の価値観、習慣を押しつけることはできないということを認識することになる。こうして言わば意識変革を求められることになる。このような意識変革は、海外体験自体により自然に進む面もあるが、同時に国民の一人一人の意識的な努力も必要であり、相まって日本人の国際化がより実体の伴うものとなっていくことが期待される。

2.国民の海外渡航における問題

(1) 邦人の安全

海外に渡航したり海外に在留する邦人の数が急増し、また地域的にも世界の隅々にまで日本人がいるという状況になっている中で、邦人が内乱、クーデターなどの緊急事態やテロ事件に遭遇したり、盗難その他の犯罪事件に巻き込まれる例も増加している。在外公館が取り扱う邦人援護案件は、邦人渡航者数の伸び率を上回る勢いで増えている。

自国民保護は、在外公館にとって重要な任務である。わが国は、事件や事故に巻き込まれた邦人の援護にできる限りの措置を講じているほか、緊急事態に際しての邦人の安全確保には全力を尽くしている。

この1年間、フィリピンのクーデター未遂事件、パナマにおける米軍の軍事行動、ルーマニアでの政変など、緊急事態が次々と発生した。わが国は外務省や在外公館で24時間対処する体制をとり、邦人保護に万全を期した。

90年8月に起こった、イラクのクウェイト侵攻に際しては、クウェイト在留邦人はイラクのバグダッドに移動後、イラク政府に拘束され、その所在が不明になった。またイラク政府はイラク在留邦人の出国を禁止した。わが国は、これら邦人の一刻も早い解放と自由な出国につきイラク政府に強く働き掛けるとともに、国連や赤十字国際委員会を通ずる働き掛けも行うなど、最大限の努力を傾注している。

(2) 現地社会との融和

近年、海外において邦人や日本企業の行動が批判されたり、日本企業、日本人学校などの進出が反対にあったりする事例が増加している。このような個々の事例は、相手国の現地社会において日本企業や日本人についての誤解を与えるだけではなく、現地マスコミによりとり上げられることにより、広くわが国についてのイメージに悪影響を及ぼす危険がある。

このような観点から、邦人旅行者は、現地社会の事情をよく理解し、そこの人々の立場に立った行動をとることが求められている。また、海外で活動する日本企業や在留邦人は、現地社会の構成員として地域に融け込み、現地社会において「良き企業市民」あるいは良き隣人として受け入れられる存在となることが必要である。例えば、地域社会における慈善活動への寄付などの貢献に加え、ボランティア活動やPTA活動を始めとする各種の地域活動に積極的に参加し、現地社会の人々と共に汗を流していく努力が重要と言える。さらに、近年、日本人学校などの在外教育施設では日本語講座を開設するなどして現地社会との交流に努めている。

外務省では、このような取組みを支援するため、世界各地で広報文化会議を開催しているほか、東京で海外コミュニケーションに関する合同会議を開催している。

わが国の目覚ましい経済的発展に伴い、アジア諸国を始めとする諸外国の労働者の間で、わが国で働きたいとの関心が高まっている。一部の国からは具体的な労働者の受入れ要望が出されており、外国人労働者問題への対処が重要な課題となっている。 わが国は、専門的技術・技能、知識を有する外国人労働者の受入れを拡大する方向で出入国管理及び難民認定法(入管法)を改正し、90年6月に施行したが、未熟練労働者等のいわゆる単純労働者については従来どおり受入れを認めていない。外国人単純労働者を受け入れるか否かは、わが国の経済、社会全般に様々な影響を及ぼすものであり、現在慎重な検討を重ねている。この問題の検討にあたっては、社会保障制度の整備、地域住民の協力の確保等、受入れ環境の整備についても具体的な検討が必要である。

他方、わが国とアジア諸国との賃金格差の拡大、わが国産業界の深刻な人手不足等を反映して、入管法上就労が認められていない外国人単純労働者は、不法就労者として現在10万人程度存在していると推定されている。これらの外国人労働者は、悪質な斡旋業者の搾取を受けたり、劣悪な労働条件の下で働かされるなど、不法就労者であることを悪用されて人権を侵害される場合が多い。これはアジア諸国との友好関係を維持発展させる上で重大な問題であり、わが国として人権面に配慮したきめ細かい対応をとる必要がある。

|

ユーロパリアは、欧州最大の文化と芸術の祭典で、69年以来2年に1回、テーマ国を決めベルギーで開催されている。日本は、欧州以外の国としては最初のテーマ国であった。3か月の開催期間中に150の各種行事を実施し、入場者数は165万人に達するなど、海外での日本紹介の文化行事としては最大の規模となり、内外の高い評価を得た。 |