第3節 地球的規模の問題への対応

1.背 景

近年、地球温暖化、オゾン層の破壊、熱帯林の減少のように、人類の生存基盤そのものに深刻な影響を及ぼす地球的規模での環境問題が顕在化し、これらは、人類が英知を結集して取り組むべき重要課題として認識されるようになってきた。

地球環境問題においては、従来の公害問題と異なり、通常、汚染物質の発生国と被害を受ける国とが必ずしも同一ではなく、汚染物質が国境を越えて被害を及ぼし、かつその被害が広く拡散する。また、被害は長時間をかけて徐々に進行し、被害が生じてから対策をとったのでは手遅れになる可能性があるので、予防措置を検討する必要がある。

地球環境問題はこのような特徴を持っているため一国だけの対応では問題の解決は不可能であり、世界が一致して解決に協力していくことが不可欠である。今日この問題について国際的な取組みが活発化しているのはこのような背景によるものである。

2. 国際的動向

地球環境問題についての国際的な動向のうち、主なものは次のとおりである。

(1) 地球環境問題一般

90年4月、米国政府の主催により、地球環境問題に関する科学的、経済的研究について検討するための会議(地球的規模の変動に関する科学的、経済的研究についてのホワイト・ハウス会議)がワシントンで開催され、地球環境保全に関する科学的、経済的知見を深めていくことの重要性が確認された。

90年5月、国連欧州経済委員会(ECE)が主催するベルゲン環境大臣会合が開催され(わが国はECEの加盟国ではないためオブザーバー出席)、遅くとも、温暖化防止のための枠組み条約の交渉開始までに、各国が温室効果ガスを抑制するための戦略ないし目標を策定することに合意した。

90年7月に開催されたヒューストン・サミットにおいては、地球環境問題の解決に向けた各国の努力が披露されるとともに、サミット参加国が一致して地球環境問題に取り組むとの決意が示された。

(2) 地球温暖化問題

地球温暖化問題を総合的に検討するために国連環境計画(UNEP)及び世界気象機関(WMO)により88年11月に設置された気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、科学的知見の評価、温暖化に伴う影響の評価及び対応戦略の策定の3つの作業部会において引き続き作業を行った。89年10月及び90年2月には第2回及び第3回の全体会合を開催し、各作業部会の議論の調整を行った。

また、89年11月、オランダ政府の主催により大気汚染及び気候変動に関する閣僚会議が開催され、IPCC及び第2回世界気候会議において検討されるレベルでCO2などの温室効果ガスの排出をできるだけ早期に安定化させることを盛り込んだ「ノールトヴエイク宣言」が採択された。

わが国は90年6月、同年秋の早い時期をめどに地球温暖化防止行動計画を策定し、「ノールトヴエイク宣言」に留意しつつ、2000年までに極力低い水準で温室効果ガスの排出を安定化させるため十分な検討を行った上で、適切な目標を設定するよう努めることを決定した。また、ヒューストン・サミットにおいて環境問題に直面する現在の地球を今後100年かけて再生することを目指し、世界各国が協調して温室効果ガスの排出を抑制し、削減するために、総合的かつ長期的なビジョン(「地球再生計画」)を作成することを提唱し、その趣旨が「経済宣言」に盛り込まれた。

(3) オゾン層保護

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(87年9月採択)の第2回締約国会議が90年6月にロンドンで開催され、オゾン層保護対策の大幅な強化及び途上国に対する援助のための多国間基金の設立(当面3年間、1億6,000万~2億4,000万ドル)が合意された。

他の分野に先駆けて、オゾン層保護問題についてこのような対策がとられつつあることは、今後他の分野の地球環境問題を検討していく上で参考となる点が多い。

(4) 熱帯林の保全

国際熱帯木材機関(ITTO)(注) は、89年11月の第7回理事会で熱帯林の持続的開発、生態系保全のための新しい基金拠出を呼び掛けた。また、90年5月の第8回理事会では「2000年までに持続的森林管理経営に基づき生産された木材のみを貿易の対象とする」との目標を設定し、「持続的熱帯林経営ガイドライン」及びアクション・プラン作業を採択した。

ヒューストン・サミットでは熱帯林を含む森林に関する国際的取極に関する交渉を開始するとの合意に達した。

3. 今後の動向

第2回世界気候会議や、温暖化防止のための枠組み条約の交渉会議を始め、92年6月にブラジルで開催される予定の国連環境開発会議に向けて地球環境関係の国際会議が数多く開催される予定であり、地球環境問題は引き続き世界の注目を集めることとなろう。特に、最近の東西の緊張緩和を背景に、地球環境問題は新たな全人類的課題、世界が取り組むべき主要テーマとして脚光を浴びており、この傾向は今後とも続くものと思われる。

地球環境問題の今後の焦点は温暖化防止のための枠組み条約の交渉になると思われるが、温暖化問題にはCO2の抑制、熱帯林の保全など、オゾン層保護問題に比べ複雑な要素が多く、また、各方面への影響も大きいため、今後の進展は予断を許さない。

4.地球環境問題に対するわが国の役割

地球環境問題の解決のため、わが国としても国際的地位に応じた貢献を積極的に行っていくことが重要である。問題解決に当たっては、環境と経済の調和を図る「持続的開発」の考えを踏まえ、途上国の事情に十分配慮しつつ、全地球的な取組みを図っていく必要がある。そのため、わが国としては、環境分野の国際的枠組みづくりへの貢献や途上国支援の強化等を図っていくことが緊要となっている。

特に、地球環境問題の解決には開発途上国の自助努力だけでは困難な問題が多いため、資金面や技術面での国際協力が求められている。

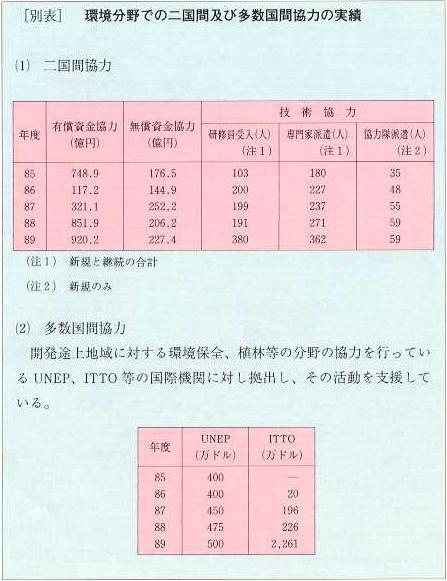

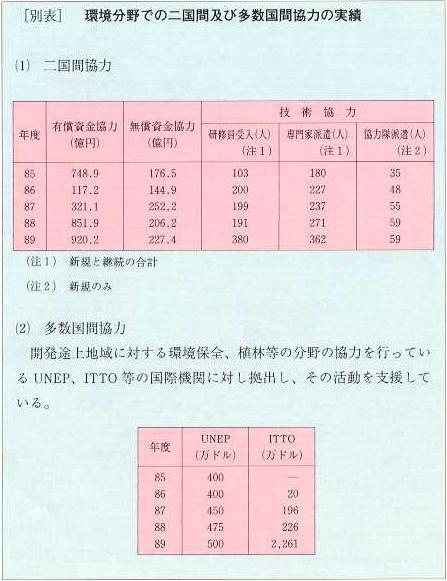

わが国は従来、環境に関する国際協力の推進に努めており、環境分野での二国間経済協力の実績は世界最大規模である。89年7月のアルシュ・サミットでは環境分野の二国聞及び多数国間援助を今後3年間(89年度~91年度)で3,000億円をめどに拡充する旨表明し、現在、これを着実に実施中である(89年度実績は約1,290億円)。環境分野の援助を拡充する上では、国際機関との連携も重要であり、わが国はUNEP、ITTO等の環境関連の国際機関への支援を通じて地球環境保全に積極的に取り組んでいる。90年5月のITTO第8回理事会において、わが国は2,013万ドルの拠出を表明した。また、90年7月のヒューストン・サミットで、わが国はUNEPの正式決定を得た上で「UNEP地球環境保全技術センター」をわが国に設置する構想の推進に協力する旨表明した。また、わが国は、オゾン層保護に関する多数国間基金に対し適切な協力を行う旨表明している。

なお、92年春には第8回ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)締約国会議が、93年には第5回ラムサール条約(特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)締約国会議がわが国で開催されることが決定されている。このような会議をわが国で開催することは両条約ひいては環境問題一般に対するわが国の積極姿勢を示す上で極めて重要なものである。

1. 国際的麻薬問題の現状

麻薬問題は、近年国際的にますます深刻かつ複雑な様相を示してきている。麻薬の乱用は米国、欧州等の先進国だけでなく、開発途上国においても問題になってきている。

麻薬の主要生産地としては、ヘロインについてはタイ、ミャンマー、ラオスの3国にまたがる「黄金の三角地帯」、及びアフガニスタン、パキスタン、イランの3国にまたがる「黄金の三角地帯」、またコカインについては、ペルー、ボリヴイア、コロンビアのアンデス諸国の3つの地域がある。これらの生産地では、関係国の努力にもかかわらず、生産削減の効果は十分には挙がっていない。

また、麻薬の国際的な不正取引も増加の一途をたどっており、最近は国際的犯罪組織も取引に介在し、麻薬の不正取引から生じた資金の洗浄(マネー・ロンダリング)の手口も巧妙化しつつある。麻薬の不正取引の総額は今や石油貿易額を追い抜き、武器取引に次ぐ規模に達するものと推定されている。

2. 麻薬問題に対する国際的取組み

89年のアルシュ・サミット「経済宣言」を受け設置された「麻薬資金洗浄の防止のための国際協力に関する金融活動作業グループ」は、麻薬の不正取引から生じた資金の洗浄のために銀行制度と金融機関が利用されることを防止するため、現状の評価、司法上、行政上の協力の強化につき検討を行い、90年2月、40の勧告を含む報告を作成した。

国連麻薬特別総会が90年2月、ニュー・ヨークで開催され、政治宣言及び世界行動計画が採択された。同宣言及び行動計画は、ニ国間、地域間あるいは多数国間のメカニズムを通じた国際協力によって、麻薬及び向精神薬の不正需要の排除、乱用者の治療及びリハビリテーション、供給の管理、不正取引の防止、麻薬資金・不正な資金に対する措置、裁判及び法執行を含む法制度の強化を提言している。

90年4月には、ロンドンで麻薬需要削減等に関する世界閣僚級会議が開催され、112か国から閣僚級が出席した。この会議では、麻薬需要削減とコカインの脅威につき具体的かつ専門的な討議が行われ、政治宣言を採択した。

6月には、麻薬に関する国際協力における各国の実際的及び政策的協調を目的として、ダブリンにおいて、ECからギリシャを除く11か国のほか、日本、米国、豪州、カナダ、スウェーデンの16か国が会合し、麻薬問題に関する先進国間協議メカニズムを発足させた。

このほか、90年2月にはコロンビアのカルタヘナで、麻薬問題について米州4か国サミットが開催され、コロンビア、ペルー、ボリヴイア及び米国の大統領が出席し、カルタヘナ宣言を発表した。

3. 麻薬問題解決に対するわが国の貢献

麻薬乱用及び不正取引が人類全体の脅威となっていることから、わが国としては、特にアジア地域における活動が期待されていることに留意しつつ、問題解決のため積極的に貢献を行っている。

わが国は、国連麻薬特別総会、麻薬需要削減等に関する世界閣僚級会議等、麻薬問題に関する国際的協議に参加しており、89年12月には麻薬問題に関する日米専門家会議を開催した。

また、わが国への不正薬物の流入を阻止し、わが国が米国等、他の地域への中継地として利用されないよう水際措置にも万全を尽くしている。

麻薬乱用防止、生産削減、不正取引防止等の面で資金供与などの有用な活動を行っている国連薬物乱用統制基金(UNFDAC)の活動を今後とも支援する方針である。

わが国は、アジア、中南米等地域から麻薬対策に従事している中堅幹部をわが国に招聘し、麻薬犯罪取締セミナー等を開催しているが、麻薬対策に関連した経済技術協力を今後とも積極的に実施していくことが重要である。

1. 概 観

国際テロリズムは、国際社会の平和と安全に対する深刻な脅威であり、国連やサミットの場においてもしばしば取り上げられる国際政治上の重要問題の一つとなっている。わが国は、理由の如何を問わず如何なる形態のテロリズムにも断固反対するとの立場から、サミットや国際機関を通じたテロ防遏

2. 最近の国際テロリズムの動向

爆弾、襲撃、誘拐、暗殺等の様々な形の国際テロ事件は依然として世界各地で発生している。中でも無差別に大量の無辜

レバノンで過激派に捕えられている欧米人人質の問題もまた、国際社会の大きな問題である。89年7月には、米国人人質の処刑発表を契機に国連安保理は人質行為を非難する決議を採択した。90年4月には、人質5人が相次いで解放されるという歓迎すべき展開があった。

日本赤軍は88年8月以降、テロ事件に公然と関与している形跡はない。しかし、引き続き反帝国主義・反皇室闘争を標傍し、またメンバー奪還のための行動を示唆しているので、依然として国際社会及びわが国に対する直接の脅威となっている。したがってその動向には十分な警戒が必要である。

以上に加えて、最近の国際テロリズムの特徴としては、86年頃まで頻繁に見られた明白な国家支援による事件が、国際協力の推進等により減少していること、また、コロンビア等で麻薬密売組織によるテロ行為が激化し、地域及び国際社会にとって深刻な問題となっていること等が挙げられる。

3. 国際協力の進展

現在、多国間及び二国間で国際テロリズムの防遏

特に、航空機爆破の防止は国際協力の中でも緊急の課題となっており、国際的に大きな努力が注がれている。すなわち、国際民間航空機関(ICAO)においては、航空機爆破にしばしば使用されるプラスチック爆薬を探知しやすいものとするため、製造段階で化学添加物を加えるための技術的検討が進められており、90年4月にはICAO法律委員会において、これを国際的に実施するための条約案の作成作業が行われた。また、ICAOは航空保安に関する国際標準を経済的、技術的理由から実施し得ない国に対して航空保安分野での援助を強化するため、特別基金を含む諸施策を実施に移し、関係各国に協力を呼び掛けている。

わが国は、これらの国際的作業に積極的に参加する一方、86年度より、国際協力事業団(JICA)において開発途上国の航空保安担当者を対象として航空保安セミナーを実施し、この分野での貢献に努めている。

90年7月のヒューストン・サミットでは「国境を超えた問題に関する声明」が発出され、国際テロ問題に関しても、航空保安協力問題、人質問題等の課題にサミット参加国が一致して取り組む決意が改めて表明された。また、89年12月、第44回国連総会で国際テロリズムに関する決議がコンセンサスで採択された。

各国間の首脳会談等でも国際テロ問題は頻繁に取り上げられるようになっている。わが国も、89年9月の日米首脳会談において、わが国はテロリズムの防遏

最近のソ連、東欧における政治情勢の変化により、こうした国際協力の輪はより一層拡大、強化されていくものと期待されている。

4. 国際テロ問題とわが国

国際テロリズムは今やわが国自身としても真剣に取り組むべき問題となっている。近年、邦人の海外渡航、日本企業の海外進出が急増しており、これに伴い邦人が外国でテロ事件に巻き込まれる可能性が高まってきている。また、わが国の国際的地位の高まりに伴い、邦人や日本企業は海外においてあらゆる面で目立つ存在になっており、国際テロの直接の標的にされるおそれも次第に強まっている。例えば、89年の「6.4事件」後の中国や香港において邦人の殺害を予告する脅迫状が連続して送りつけられるといったことも起こった。また、90年5月にはフィリピンのネグロス島で農業技術指導に当たっていた民間海外援助団体の派遣員が、反政府共産ゲリラ「新人民軍(NPA)」に2か月余りにわたって誘拐されるという事件が発生した。

今後とも、わが国国民を人質にとってわが国政府に対し不法な要求をつきつけるような事件が発生した場合、政府として人質の安全救出に最大限の努力をすることは当然であるが、法秩序を維持し、その後の同種の事件の発生を抑制するためにも、累次のサミットでも確認されたとおりテロリストに対して譲歩しないという原則に則し、断固たる態度をもって対処する必要がある。わが国がこの基本方針を引き続き堅持していくためには、国民各位の一層の理解と協力が不可欠である。

1. 難 民 問 題

現在、世界各地には1,400万人以上の難民が存在するといわれている。

これらの難民をめぐる問題は人道上の問題であるのみならず、関係する地域の平和と安定にも影響を及ぼしかねない。わが国は「平和のための協力」の一環としてこれまで世界の難民問題解決のために積極的に貢献してきた。具体的には、国連等の主催による難民問題に関する国際会議への参加及び、国連難民高等弁務官(UNHCR)、国連パレスチナ難尺救済事業機関(UNRWA)、世界食糧計画(WFP)、赤十字国際委員会(ICRC)などの国際機関を通じた援助及び関係各国に対するニ国間援助などである。このようなわが国の協力は今日まで累計約18億8,000万ドルに上る。

インドシナ難民問題については発生以来15年が経過したにもかかわらず、依然としてボート・ピープルの流出が続いている。これらボート・ピープルの一次庇護を余儀なくされている香港やASEAN諸国においては大きな経済的、社会的さらには政治的問題となっている。特に、これらボート・ピープルの中には、より良い生活を求めて不法出国してくるいわゆる経済難民が増加してきているため、ASEAN諸国は、89年6月のインドシナ難民国際会議で採択された包括的行動計画に基づき、真の難民であるか否かを判定するスクリーニング(難民資格認定審査)制度を相次いで導入した。わが国も、ボート・ピープルの流出を抑止し、インドシナ難民問題の包括的解決に貢献すべく、同年9月、スクリーニング制度の実施を決定した。また、わが国はインドシナ難民の受入れに伴う香港やASEAN諸国の負担を軽減するため、包括的行動計画の実施のための経費について関係国中最大の拠出(90年5月末までに総額4,060万ドル)を行うなど、インドシナ難民問題解決のための世界最大の資金協力を行っている。さらに、わが国はインドシナ難民国際会議での公約に従い、香港とASEAN諸国に長期滞留するヴイエトナム難民を3年間で1,000名受け入れるべく努力している。

なお、89年にはわが国に3,498名というこれまでで最大規模のボート・ピープルが上陸したが、このうちわが国に直接漂着した2,804名はヴイエトナムから脱出した難民と偽って中国からわが国に不法入国した者であることが判明し、90年6月までに4回にわたり1,520名を中国に送還した。

2. 災害援助

地震、台風、洪水、火山の噴火などの自然災害に対しては国境を超えた援助が必要である。このためわが国は迅速な援助を実施するとともに、援助関係の国際機関との連携の強化を図っている。

災害が発生すると、わが国は在外公館、国連災害救済調整官事務所(UNDRO)等を通じて情報の収集、分析にあたり、被災国もしくは関係国際機関からの要請を検討して、援助の規模(援助隊の構成人数、供与物資及び資金援助の額等)を決定して、速やかに援助を実施している。

フィリピンの地震被災地で救助活動を行うわが国の国際急援助隊(90年7月)

わが国の災害援助には、国際協力事業団(JICA)を通じる国際緊急援助隊(医療チーム、援助チーム、災害応急対策・復旧専門家チーム)の派遣及び無償資金協力による資金援助があり、被災状況及び被災国の要請内容に応じ、これらの連携により援助を行っている。最近の例では、90年6月のイラン地震、7月のフィリピン地震の際、資金援助の決定及び国際緊急援助隊の派遣が速やかに行われ、迅速な援助が実施された。

|

熱帯木材貿易に関する協力の促進及び生態系の維持を含む熱帯林の保全と開発という目的の下に設立された国際機関。わが国は本部を横浜に誘致し、加盟国中第1位の拠出(89年度まで累計2,703万ドル)を行うなど、積極的な協力を行っている。 |