第2節 国際経済・科学技術面の動向と繁栄のための協力

現在、世界経済は、全体として緩やかな成長を維持しており、8年にもわたる戦後最長の拡大局面が続いている。先進国のインフレは比較的穏やかな水準に抑制されている。また、世界貿易は引き続き拡大傾向を続けている。

このように世界経済は全体的に良好な状況で推移しているが、これはサミット諸国を中心とする先進諸国がマクロ経済政策の運営に当たって協調を維持してきたことによるものである。他方、主要国間の対外不均衡は、一部の国で大きな改善が見られるものの、依然として高い水準にあり、これを背景に保護主義圧力が高まっているという問題を抱えている。また、多くの開発途上国は、累積債務問題を始め依然深刻な経済困難に直面している。

このような状況の下で、90年代の世界経済を展望すると、92年に向けたEC統合が着実な進展を見せているほか、東欧諸国の経済改革、DAEsの経済発展、両独通貨・経済同盟の実現などにより、市場経済体制の外縁が広がり、世界経済は一体化の方向に進んでいると言えよう。この大きな潮流の利益を最大限に活かすためには、対外不均衡の是正や累積債務問題を解決していくこと、世界的規模で構造調整に取り組んでいくことが必要である。また、従来存在していた政策課題に加え、東欧諸国の経済改革に伴う大きな資金需要に応えていくための世界的な貯蓄増強の必要性や、湾岸情勢の不安定化に伴う世界的なインフレ、景気後退のおそれも論ぜられるに至っている。先進国は、これらの問題に対応するため一層幅広い観点からの政策協調を求められている。さらに、良好な経済環境を維持するために、多角的自由貿易体制を維持し、強化していくことが不可欠であり、このために、ウルグァイ・ラウンド交渉を90年末までに成功裡に妥結させることが世界経済にとっての最重要課題と言える。

1.先進国経済の課題

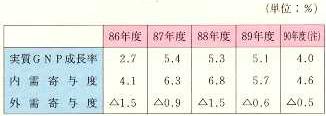

先進国経済は、実質成長率で88年の4.4%から89年3.1%へと低下したものの、依然として拡大基調にある。しかし、インフレ圧力及び大幅な対外不均衡には引き続き注意を払っていく必要がある。すなわち、各国において、景気や対外不均衡調整への影響を勘案しつつ、適切な政策運営を行うとともに、引き続き先進国間の政策協調を堅持していく必要がある。また、湾岸情勢の帰趨によってはエネルギー価格に影響が出て、インフレ圧力が高まる可能性があり、適切なエネルギー政策をとることが重要となっている。

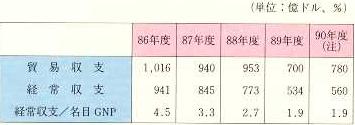

わが国の場合、89年のドル・ベースの経常黒字及び貿易黒字は、依然として水準は高いものの、それぞれ前年比28.2%減、19%減と縮小した。一方、89年の米国の貿易収支の赤字は、史上最高であった87年の1,521億ドルから1,090億ドルへと大幅な改善を示している。

しかし、こうした大幅な対外不均衡の存在は、近年の保護主義圧力の増大の背景ともなっており、これは、単に二国間の貿易、経済関係上の摩擦を悪化させるだけではなく、ガットの基本原則である多角的自由貿易体制、ひいては世界経済の発展そのものを脅かしかねない状況にある。

2.先進国間の政策協調

このような課題に対処するため、90年5月のOECD閣僚理事会や7月のヒューストン・サミット等を通じ、先進国間の政策協調の強化が図られた。

ヒューストン・サミットの「経済宣言」では、インフレなき持続的成長を長期にわたって確保するために、すべてのサミット参加国が「インフレの抑制」と「対外不均衡の是正」という課題に協調して取り組んでいくことが確認された。対外不均衡の問題については、赤字国は財政赤字の一層の削減と貯蓄の奨励、黒字国はインフレなき内需の拡大と投資の増大を図り、双方が政策協調を維持し、強化していくとともに、世界的な経済構造調整を推進する必要性が強く打ち出された。さらに、あらゆる形態の保護主義を拒絶し、多角的自由貿易体制の維持、強化に断固たる決意をもって臨むという明確なメッセージが明記された。そのために、ウルグァイ・ラウンド交渉を90年末までに成功裡のうちに妥結させることについて、首脳レヴェルで強い政治的意思が確認された。

また、89年9月以来、日米政府間で話合いを行ってきた日米構造問題協議は、対外不均衡の是正に向けての経済政策協調の努力を補完するものである。90年6月、日米双方がそれぞれ自主的にとる措置を最終報告としてとりまとめた。この協議を通じてわが国及び米国がとる措置は、日米両国の利益となるのみならず、広くその他の世界各国にも稗益するものであり、その意味で保護主義を防遏

3.わが国の政策努力

経済大国に成長したわが国は、世界経済の安定的発展に重要な責務を有している。特に、世界的な不均衡の是正に向け積極的な貢献をしていくことは、わが国に求められる最大の政策課題である。また、このことは、わが国自身にとっても、世界経済との調和を一層図りつつ、国民生活の質を向上させ、消費者の利益を重視していくという意味で極めて重要である。このような認識の下で、近年、わが国は、対外不均衡の是正を「国民的政策目標」として掲げ、内需主導型の経済運営、市場アクセスの改善、規制緩和などの施策を着実に実施してきている。

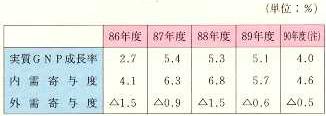

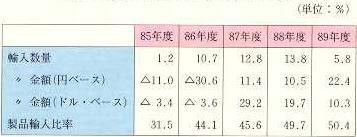

わが国は、ここ数年、内需の拡大を通じて、高めの経済成長を実現し、世界経済の拡大に貢献するとともに、対外不均衡の是正に努めてきた。90年度についても個人消費、設備投資の好調な伸びを背景に実質成長率4.0%という、先進国の中でも最も高い成長を見込んでいる。

わが国の実質GNP成長率の動向

(注)90年度は政府経済見通し。

主要国のGNP成長率見通し

(注)90年、91年はOECD見通し。

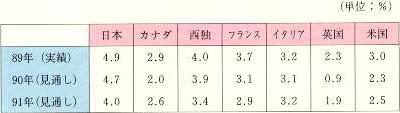

輸入促進策の推進については、90年度予算において、製品輸入促進税制を創設し、1,008品目に及ぶ工業製品の関税の撤廃、引下げを実施した。輸入促進のための情報ネットワークの整備などの予算を拡充し、日本輸出入銀行及び日本開発銀行の製品輸入金融を拡充した。

また、規制緩和については、88年12月、「規制緩和推進要綱」を閣議決定した後、運送取扱事業法、酒類販売免許法等の改正を行うとともに、大規模小売店舗法の運用の適正化措置を実施してきた。

さらに、土地対策についても89年12月に土地基本法が成立し、これを受けて「今後の土地対策の重点実施方針」に掲げられている大都市地域における住宅や宅地の供給の促進、土地税制の総合的見直し等の各種施策について検討が行われている。

このような政策努力もあり、わが国の輸入は、製品輸入を中心に大幅に増加し、貿易収支の黒字は着実に縮小してきた。

しかし、わが国の対外不均衡の縮小の速度は最近やや鈍化する傾向を示している。また、依然として大幅なわが国の対外黒字が世界経済の秩序を維持していくことを困難なものにしているという国際的な批判も根強く、わが国を取り巻く環境には依然厳しいものがある。

わが国の輸入、製品輸入比率の動向(前年度比)

わが国の貿易収支、経常収支の動向

(注)90年度は政府経済見通し。

このような政策努力の実施は国内的に痛みを伴う場合も少なくないが、こうした努力が中長期的に国民生活の充実を図るためにも重要であることに留意する必要がある。わが国は、世界経済のインフレなき持続的成長、対外不均衡の是正及び国際的に調和のとれた経済構造の実現に向け、国民の理解を得つつ引き続き一層の努力を積み重ねていく必要がある。

1.概 観

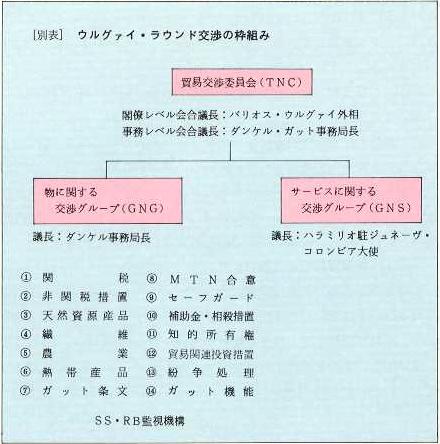

戦後、国際貿易はガットを中核とする開放された多角的自由貿易体制の下で拡大してきている。戦後の世界経済のダイナミックな発展の原動力となったのは、市場原理を基礎とした自由貿易体制であり、それを維持し強化していくことは、世界経済の永続的な繁栄を確保していく上で不可欠である。特に、現在、90年末までの終結を目指して行われているウルグァイ・ウランド交渉(注1)は、21世紀の多角的貿易体制のあり方を決定するという意味で極めて重要である。

わが国にとっては、自由貿易体制を維持し強化していくことは、自らの利益であるのみならず、世界の主要貿易国としてのわが国の責務であると認識しており、自由貿易への強いコミットメント及び保護主義の防遏

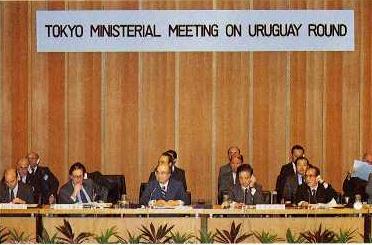

このような努力の一環としてわが国は、89年11月に主要26か国・地域のウルグァイ・ラウンド担当閣僚を東京に招きウルグァイ・ラウンドに関する非公式閣僚会合を開催した。これは、交渉に政治的弾みを与え、その一層の進展を図るため積極的に貢献しようとするものである。

東京で開催されたウルグァイ・ラウンド非公式閣僚会合(89年11月)

4年間の交渉の期限である90年12月末を目前に控え、交渉は最終局面に入っている。90年7月には貿易交渉委員会が開催され、今後の交渉の進め方について明確かつ具体的なスケジュールが決定された。

12月3目~7日のブラッセル閣僚会合における最終とりまとめに向けて交渉が行われている。

2. 主要交渉分野の動き

(1) 市場アクセスの改善(関税、非関税措置、繊維、熱帯産品、天然資源)

これらの分野については、90年に入り、関税の引下げ、貿易障壁の削減・撤廃を目指し、各国が相手国に対するリクエスト、自らのオファーを提示し、これらを基礎に二国間交渉が行われている。関税については各国とも加重平均で33%以上の引下げの達成を目標に交渉が行われている。また、より自由な貿易の流れを確保するため、関税以外の貿易障壁についても削減・撤廃を達成するために、交渉が行われている。繊維、熱帯産品、天然資源については、各々の交渉グループにおいて各分野の特殊性を踏まえ関税の引下げ及び非関税障壁の削減撤廃のための交渉が行われており、繊維については、多角的繊維取極(MFA)のガットへの統合(注)が、熱帯産品については、わが国を含む主要先進国が行った関税引下げのオファーの追加ないし改善が交渉の中心となっている。

(2) 多角的ルールの確立、維持及び強化(農業、東京ラウンド諸コード、補助金、セーフガード、ガット条文)

農業に関しては、支持及び保護の段階的削減という長期目標の下、輸入数量の制限削減・撤廃、補助金等の削減及び輸出補助金の削減・撤廃が主要論点となっており、国境措置については関税化の手法の採否、支持・保護の削減の手法としての総合保護指標(AMS)の扱い、輸出補助金の削減・撤廃等について交渉が行われている。わが国は、世界最大の農産物輸入国としての立場から、食糧安全保障を含む非貿易的関心事項への配慮が必要である旨強く主張している。具体的には基礎的食糧に関し所要の国内生産水準を維持するため必要な国境措置が認められるベきであると主張しているが、農業輸出国はこのような例外措置の導入を強く警戒している。

ルール分野の規律の強化及び紛争処理手続きの強化は、ガットを中核とする国際貿易に「法の支配」を確立するものであり、わが国としても極めて重視しており、特にアンチ・ダンピングの規律強化、産品の国籍を定める原産地ルールの策定、紛争処理機能強化についての交渉において積極的役割を果たしている。

そのほか、補助金については、その貿易歪曲効果に着目した規律の強化、セーフガート(注)に関しては、ガットに基づかない、いわゆる「灰色措置」がまん延している状況にどう対応するかなどを中心に交渉が行われている。

(3) 新分野(サービス貿易、知的所有権、貿易関連投資措置)

サービス貿易については、全般的に適用される原則、規律、手続きを含めた多角的枠組みの策定に向け活発な交渉が行われている。個別分野に関してもルールを適用した際の問題点の検討が行われている。

知的所有権に関しては、保護規範及び執行を内容とする新たなルール策定のため、また、貿易関連投資措置についても貿易制限的、歪曲的な効果を回避するためのルール策定のため交渉が行われている。

(4) 世界貿易機構(WTO)

東京ラウンド諸コード及び今次ウルグァイ・ラウンド交渉を通じ作成されるコード、サービスを始めとする新分野に関するルールの策定等により、多角的貿易体制を律する規範が複雑になるため、これらを統一的に扱い国際貿易問題に効果的に対応するため、ガットの組織的基盤を強化し、新たに世界貿易機構(WTO)を設立しようとの提案がなされている。

この構想に関しては、まずウルグァイ・ラウンド交渉において実質的な成果を達成することが先決であるとの共通認識はあるが、今後の検討課題として注目されている。

3. わが国に関係するガット紛争処理

わが国が89年5月、ECの部品ダンピング規則の恣意的運用が問題である旨主張して設置されたパネルは、90年3月、わが国の主張を全面的に受け入れた報告書を採択した。今後、ガットに付託される紛争案件はますます増加することが見込まれている。わが国としても二国間による紛争案件の解決とともに、ガットを中心とした多国間の紛争処理の積極的活用を考えていくべきであろう。

1. 開発途上国の経済の現状

ここ数年4%前後で推移してきた開発途上国の経済成長率は、89年には、88年の成長率を1ポイント以上も下回る3%にとどまっている(IMF統計)。これは、多くの途上国が金融引締め策を実施したことを反映しているほか、世界経済全体の成長率の鈍化(88年4.1%、89年3.0%)、金利の上昇傾向及び石油を除く一次産品価格の低迷を始めとする国際経済環境にも起因するものである。

他方、途上国経済の多様化が更に進んでいる。韓国、台湾、香港などのアジアNIEsに加え、タイ、マレイシアといった一部ASEAN諸国も製品輸出の好調などに支えられ高度成長を続けている。しかし、経済基盤の弱いアフリカなどの最貧国及び多額の累積債務を抱える中南米などの中所得重債務国は依然困難に直面している。わが国を含む先進国としては、今後とも、それぞれの途上国の実情に応じたきめの細かい対応を進めていくことが一層重要となっている。

わが国の途上国からの輸入は、87年に増加に転じて以来、増加傾向が続いており、88年には787億ドル(前年比17.0%増)、89年には879億ドル(前年比11.7%増)となっている。また、途上国からの製品輸入額も着実に伸びており、世界経済の発展への具体的な貢献となっている。

2. 累積債務問題

(1) 概 観

途上国の累積債務残高は89年末で約1兆2,900億ドルと推計され(世銀統計)、依然として世界経済・金融体制の健全な発展にとり重大な問題となっている。債務残高は80年代半ばに大幅に増加したが(年率10%~20%)、87年以降はほぼ横ばいとなっている。債務国の返済能力は未だ回復しておらず、また、民間銀行の新規貸付けの停帯(注)を背景に84年以降は債務返済のために債務国から流出する資本が新規貸付けとして債務国へ流入する資金を上回る状況(いわゆる「資本の逆移転現象」)が続いている。

(2) 問題解決のための国際的努力

このような累積債務問題の解決に向けて、現在、先進国、債務国、国際機関などの関係者が協調しつつ努力を行っている。

中所得国については、ブレディー米財務長官の提案(89年3月)に基づく「新債務戦略」が国際的対応の重要な枠組みとなっている。この戦略は、従来の民間銀行による新規融資の供与と共に新たに債務元本の削減と利払いの軽減に焦点を当て、また、国際通貨基金(IMF)と国際復興開発銀行(世銀、IBRD)の役割を強化している。この戦略に対してはヒューストン・サミット等において繰り返し国際的支持が確認されており、既に、メキシコ、フィリピン等に適用されている。

他方、最貧国については、トロント・サミット(88年6月)における合意に基づき債務の一部帳消しを含む債務救済のための具体的枠組み(いわゆる「トロント・スキーム」)が成立し、順次具体化されている(90年7月現在、延べ24か国に適用)。

(3) 問題解決への基本的考え方

累積債務問題の根本的解決のためには、まず債務国自身の成長指向の「体力作り」が不可欠であり、そのためには金融面の措置ばかりでなく、債務国の経済成長のための好ましい環境作りを先進国、債務国の双方が進めることが重要である。すなわち、先進国としては、「新債務戦略」に対する支援を強化するとともに、世界経済のインフレなき持続的成長の維持、市場アクセスの改善等、幅広い分野にわたる総合的対応をとっていくことが必要であり、債務国側においては、構造調整を推進し、投資環境の整備や逃避資本の還流等を通じた資本流入に努めるなどの自助努力が肝要である。

(4) わが国の貢献

わが国は、このような考え方を基本として、従来、債務国の自助努力を前提としつつ、欧米先進諸国、IMF・世銀等と協調して、具体的施策によって累積債務問題解決に積極的に貢献している。

政府開発援助(ODA)については、第4次中期目標の下でその量の拡充及び質の改善に努めているが、さらに、わが国から債務国を含めた開発途上国への完全アンタイドの資金の流れを一層促進するため、89年7月に従来の87年から90年までの「3年間で300億ドル以上」の資金還流措置を92年までの「5年間で650億ドル以上」の措置に拡充し、現在実施中である(90年7月現在、6割強のコミットメントを達成している)。さらに、この措置のうち100億ドル以上をめどとして「新債務戦略」適用国に対し供与する方針であり、既にメキシコ及びフィリピンに対する供与を決定している。また、わが国の民間銀行が「新債務戦略」に支障なく対応できるよう必要な税制上の措置も既に実施に移されている。

最貧国に対する債務救済では、「トロント・スキーム」に基づく措置を順次適用するとともに、債務救済のための無償援助を実施している。

このようなわが国の貢献は、先進国、途上国の双方、さらにはIMF・世銀等の国際機関から高く評価されている。

3. DAEsとの対話

開発途上国の多様化が進む中で、アジアにおいては市場メカニズムを尊重しつつ、海外からの直接投資の積極的な受入れ、輸出産業の振興などにより経済発展を目指す動きが広がっている。この中でも、輸出の好調な伸びなどに支えられ、80年代を通じて特に高い成長率を記録し続けてきた一部アジア諸国・地域は、世界経済全体の運営を論ずる上で無視しえないパートナーとなっている。最近では従来のアジアNIEs(注)のほか、タイ、マレイシアも加えたDAEsという呼称の下、これらの国・地域が世界経済に果たす役割に関心が高まっている。

87年頃より、世界的な不均衡是正という課題を背景にアジアNIEsの貿易収支黒字の増大が欧米で批判的に扱われるようになった。わが国はアジアNIEsに対して一方的な態度をとるのではなく、先進国とアジアNIEsとの対話を図っていくことが重要であると主張してきた。わが国としては、アジアNIEsが世界経済においてその経済力に見合った役割を果たすことは重要であるとしながらも、アジアNIEsのダイナミズムが世界経済の活性化に果たしている役割を積極的に評価すべきであり、また、何よりもアジアNIEsが世界経済の運営にかかわっていくことが重要であることを主張してきた。

このようなわが国の努力もあり、89年1月にOECD諸国とアジアNIEsの間の非公式セミナーが開催され、対話が開始された。その後、対話の相手をアジアNIEsからDAEsに拡大し、90年2月から4月にかけて、貿易、金融、マクロ経済等、幅広いテーマに関する4つのワーク・ショップが開催された。OECD諸国とDAEsの産業界及び学界からの参加も得たワーク・ショップは、DAEsの経済状況及び経済政策のあり方に関し双方の相互理解を促進し、大きな成果を挙げた。今後ともワーク・ショップ形式でDAEsとの対話を更に深めていくこととなっている。わが国としても、ワーク・ショップの場などにおいて、OECD諸国とDAEsの間の相互理解を図り、DAEsが世界経済の運営に関与を深めていけるよう積極的に貢献していく方針である。

1. 概 観

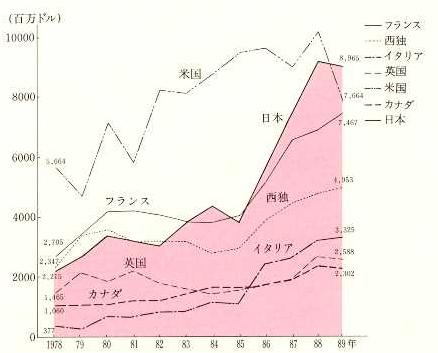

(1) 世界一の援助国

わが国の政府開発援助(ODA)は89年実績(支出純額ベース)において89億6,500万ドルとなり、ドル・ベースでは88年実績よりわずかに減少したものの、わが国は米国を抜いて初めて世界第1位の援助国となった。多くの先進援助国において援助量が伸び悩み、「援助疲れ」が指摘されて久しい中で、このようなわが国のODAの躍進は開発途上国のみならず、先進国からも大きな注目を集めている。

(2) 開発途上国の現状

現在、わが国が承認している国家は168か国存在しているが、そのうち130か国余りが開発途上国である。これらの開発途上国を取り巻く経済情勢は依然厳しいものがある。アジアNIEsなど一定の経済発展を達成しつつある国及び地域が存在する一方で、サハラ以南アフリカ諸国を始めとする多くの開発途上国では、経済成長の低迷、累積債務問題、貧困層の拡大などにより経済困難は一層深刻化しつつある。その結果、開発途上国への民間資金の流れも低迷し、ここ数年、開発途上国から先進国への支払い超過、いわゆる「資本の逆移転現象」が起きており、ODAの担うべき役割はますます重要となっている。

DAC主要国のODA実績の推移(支出純額ベース)

(注)89年度実績は暫定値

(出所)DAC資料

(3) 援助の理念

このような状況において、開発途上国に対するODAの拡充は「国際協力構想」に取り上げられているとおり、わが国にとって最も重要な国際的貢献の一つと位置づけられている。ODAの供与は人道的配慮と相互依存関係という国際的に確立した理念に基づいて行われている。その目的は開発途上国の経済・社会開発を通じ途上国の国民一人一人の生活水準を向上させ、その国の安定に貢献し、わが国と開発途上国との関係を緊密化することにある。軍事的手段によらない国際社会への貢献を探求しているわが国の場合には、国際社会の平和と安定を図る上でODAが極めて重要な役割を担っている。

バングラデッシュで技術協力に当たる青年海外協力隊員

(4) わが国援助の特徴

90年7月、わが国は1953年~66年の間に世銀より借り入れていた約8億6,000万ドルに達する借款の返済を完了した。わが国はこの融資を高度成長の基礎となる経済、社会の基盤整備に利用した。当時わが国は、この融資をいかに有効に活用するかについて、種々の角度から検討を加え、自らの責任において愛知用水建設や新幹線整備等、各種の事業を実施した。この時の経験は、今日のわが国の援助のあり方に影響を及ぼしている。わが国が途上国の自助努力を特に重視していることはその現れの一つである。すなわち、援助の「丸抱え」や「押し付け」を排し、途上国自らの真摯

わが国はそれゆえ「要請主義」を採用しているわけであるが、しかしながら、これは相手国の要請に受動的姿勢で臨むということでは決してない。わが国は、途上国との政策対話を通じてわが国の考え方を十分先方に伝え、より良い援助の実施に鋭意努力している。特にわが国は非西欧先進諸国の中で、戦後に開発途上国としての体験を持つ唯一の国である。自らの経済発展の過程で得た様々な経験を、押し付けにならないように注意を払いながら、援助を通じて途上国に伝えることは、わが国であるからこそ行い得る国際社会への貢献であり、それはわが国の重要な責務とも言える。

2. 最近のわが国ODAに関する施策

(1) 第4次中期目標

わが国はODAの拡充を図るため、78年以来累次にわたり中期的目標を設定してきた。現在推進中の第4次中期目標は、88年5月の「国際協力構想」を受けて同年6月に設定されたものである。同中期目標は、まず量的側面に関し、わが国のODAの分担割合をわが国の経済規模の割合に見合った水準に引き上げることを念頭に置いて、過去5年間のODA供与の実績総額250億ドルを今後の5年間に2倍の500億ドル以上にするよう努め、これによってODAの対GNP比の着実な改善を図ることを骨子にしている。また、援助の質的側面の改善のため、詳細な重点事項を列挙し、今後の政策の展開の方向性を打ち出している(別表参照)。

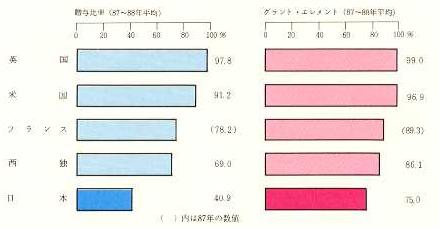

(2) 援助の質的改善

わが国の援助は量的には世界一になったが、その条件の緩やかさや贈与の割合といった援助の質については、わが国は他の先進援助国よりまだまだ低位にあるのが現状である。欧米諸国では援助とは贈与することであるという考え方が主流であるが、わが国の場合はODA全体の約4割を借款が占めており、贈与比率やグラント・エレメント(援助全体の条件の緩やかさを示す指標)はDAC(注)諸国中で最も低いレヴェルにある。

わが国は、無償資金協力や技術協力の拡充、円借款の供与条件を緩和するといった措置を通じてODA全体の質の改善に努めている。

[別表]第4次中期目標の骨子

|

(3) NGOの活動に対する支援

民間援助団体(いわゆるNGO)による開発協力活動は、相手国民に草の根レヴエルで直接働きかけることができる。また、緊急な必要性に柔軟、迅速に対応できる。このように、その活動はきめ細かい援助として重要な役割を果たしている。これと政府ベースのODAを有機的に結びつけ、官民が力を合わせて総合的な経済協力を推進することは、国民が参加する開発協力を推進するという見地からも適切なことである。このような考えに基づき、政府はNGOの自主性を尊重しつつ、NGOとの連絡体制の強化、NGOの援助活動に対する支援に積極的に取り組んでいる。

特に89年度より、わが国のNGOが開発途上国の現場で実施している開発協力事業を対象として補助金を交付する制度を導入したほか、開発途上国の地方自治体、医療・研究機関、内外のNGOをも対象とする小規模無償資金制度を導入する等、ODAによる支援を一層強化している。

DAC主要国の政府開発援助の質(約束額ベース,単位:%)

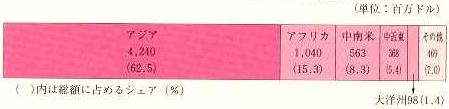

(4) 援助対象地域の拡大

わが国は、従来、ODAの供与に際して、歴史的、経済的にわが国と深い関係を有するアジア地域を重視している。二国間ODAの6割以上がアジア諸国に向けられていることはその現れである。しかし近年のわが国の国際的地位の向上、わが国に対する国際社会の期待の高まり及び援助額の増大に伴い、援助の対象地域は、アフリカ、中南米、中近東、大洋州の諸国にも拡大してきている。この結果、これまでにわが国がODAを供与した国は140か国近くに達している。

89年以来、東欧諸国は急激な政治的、経済的な変革を経験し、その多くが民主化、経済自由化に向けた動きを強めている。わが国は他の先進民主主義諸国と協調して欧州復興開発銀行(EBRD)の設立に積極的な役割を果たしたり、これら諸国に対する資金面、技術面での協力に取り組んでいる。また和平達成後、民主化が進展している中米諸国に対する支援も強化している。

なお、一部の開発途上国より東欧諸国に対する支援措置が開発途上国に対する援助の減少を招くのではないかという懸念が表明されている。わが国は第4次中期目標の下でODAの拡充に努めており、東欧支援により第三世界に対する援助が全体として減少することのないよう積極的に対応していくこととしている。

わが国のニ国間DOAの地域別分布(89年)(外務省分類)

(5) 90年度DOA予算

第4次中期目標の3年目に当たる90年度ODA予算は、同目標に盛り込まれた諸施策を着実に実施するため、一般会計予算で前年度比618億円増(8.2%増)の8,175億円を計上している。また、一般会計予算に加えて円借款の原資の一部となる財政投融資からの借入れ、国際機関への出資国債等を加えたODA事業予算は前年度比796億円増(5.8%増)の1兆4,494億円を計上している。

(6) 環境上の配慮の強化

開発援助の実施に当たっては、開発プロジェクトが周囲の環境に悪影響を与えないよう十分に配慮することが必要である。わが国は、援助を実施する際に環境アセスメントを行うことにより、環境への配慮に積極的に取り組んできた。

わが国は国際協力事業団(JICA)の環境援助研究会の報告書等を踏まえ環境上の配慮を一層強化している。環境に影響が生じる可能性のある案件については環境専門家を事前の調査団に入れ、その意見を取り入れている。また、現在、分野別の環境配慮ガイドラインを策定している。また、わが国は海外経済協力基金(OECF)において、89年11月に作成した環境上の配慮を行うためのガイドラインに従い、円借款の計画、実施に際しても環境上の配慮の確保に努めている。

3. 今後の課題

(1) 新しい分野への対応

元来、開発途上国の発展段階や開発ニーズは極めて多様であり、援助対象地域の拡大はODAによる対応が必要とされている分野の拡大に拍車をかけている。すなわち、環境、麻薬問題等の地球的規模の問題への対応に加えて、開発における女性の役割、民主化に対する支援といった多様な側面に十分配慮することが必要となっている。これは端的に言えば、途上国国民に対するより広い視点に基づいた援助の実施に努めるということに他ならない。わが国としては、今後とも相手国の実情に応じたきめ細かい対応を行うために、種々知恵と工夫を凝らしていかなければならない。

(2) 援助実施体制

援助対象地域及び対象分野の拡大、第4次中期目標にも盛り込まれている評価活動の充実、他の援助国・国際機関との協調・連携といった課題に対応していくための前提として、足腰とも言うべき実施体制の一層の充実が不可欠である。

わが国は従来、援助要員の拡充や人材の育成に努力してきたが、国際的な要請に応じて援助国として急成長した一方で、それに見合った人員面での手当ては容易ではなかった。援助量では世界最大の援助国になったものの、援助実施体制、特に、援助実務に携わる国際協力事業団(JICA)、海外経済協力基金(OECF)といった実施機関及び外務省を始めとする関係省庁の担当部局の人員は、他の先進援助国と比較して十分なものとは言い難いのが現状であり、特に援助実施の現場である開発途上国に駐在する要員の不足は深刻である。今後わが国にとって開発途上国の実情に応じたきめ細かい援助の実施を図っていく上で最も緊要な課題は、この援助実施体制の強化であり、開発協力に携わる要員の拡充と国際的に通用する人材・専門家の育成は急務となっている。

(3)国民の理解と支持の増進

それと同時に、今後わが国ODAを拡充、強化するためには、開発途上国の現状に対する国民の関心を高め、開発援助に対する支持を強化することが肝要であり、国民が直接、開発援助活動に参加しうるような社会的基盤を作っていく必要がある。そのため広報活動の推進、開発教育の普及にも一層力を入れていく必要がある。

4.わが国のODAの形態

(1) 技 術 協 力

技術協力は、開発途上国の国造りを担う人材を育成するという側面と共に、人と人との接触を通じてわが国と途上国との間の相互理解と親善を深めるという側面をも有しており、わが国の豊富な技術を活かした協力として今後の一層の拡充が期待されている。

政府ベースの技術協力は主に国際協力事業団(JICA)を通じて実施されており、開発途上国の多様なニーズに応ずるべく研修員受入れ、専門家派遣、機材供与、開発調査(注1)、プロジェクト方式技術協力(注2)、開発協力(注3)、青年海外協力隊派遣、青年招聰事業(21世紀のための友情計画)、国際緊急援助隊派遣といった種々の形態で行われている。

わが国の技術協力実績をDACベースの国際比較で見ると、88年の実績額10億9,300万ドル(1,399億円、行政経費を除く)は、DAC加盟18か国中、フランス、米国、西独に次いで第4位であるが、技術協力のODAに占める割合ではDAC平均21.3%の約半分の12%で、DAC加盟国中第14位であった。わが国としては、ODA全体の内容の充実を図るためにも、技術協力の量的拡大に努めていく必要がある。そのため、技術協力の量的拡充に対応し得る実施体制の強化を図るとともに、援助に携わる人材の育成を拡充することが必要である。

(2) 無償資金協力

(イ) 概 要

無償資金協力は、被援助国たる開発途上国に返済義務を課さないで資金を供与する形態の援助であり、基礎生活分野、人造り分野を中心とした開発途上国の様々な開発ニーズに応え得る援助である。わが国の無償資金協力は、開発途上国が必要とする経済・社会開発のための計画の実施に必要な資機材、設備及び役務を開発途上国が調達するために必要な資金を贈与する資金供与の形により実施している。無償資金協力には一般無償援助、水産無償援助、災害関係援助、文化無償援助、食糧援助(注1)、食糧増産援助(注2)の種類がある。

無償資金協力の89年度予算は2,028億円(補正後)であり、10年前の79年度予算(931億円)の約2.2倍の伸びを示している。無償資金協力はODAの中でも援助の質の向上を図るための重要な柱となっている。

(口) 最近の動向

(a) 食糧増産等援助費の外務省予算計上

食糧増産等援助費(注3)はこれまで大蔵省予算として計上され、大蔵大臣の支出委任を受けて外務省が執行してきたが、90年度より外務省予算として計上することとした。これは88年7月の政府開発援助に関する行政監察の勧告において、ODAの一層の効果的、効率的実施が求められたことに対応すべく、食糧増産等援助費を含めた二国間無償資金協力予算の計上を外務省に一本化したものである。

(b) 経済構造改善努力支援無償援助の実施

わが国は、87年度~89年度の3年間にアフリカ諸国等に対し、617億円(約5億ドル)の経済構造改善努力支援無償援助(ノン・プロジェクト無償資金協力)を実施した。90年度からは新たに3年間で6億ドル程度の経済構造改善努力支援無償援助を実施することとし、90年度予算に第1年度分として260億円を計上した。

(c) 小規模無償資金協力の導入

比較的小規模のプロジェクトに迅速かつ的確に対応するため、89年度より小規模無償資金協力制度が導入された。89年度は32か国、95件、約2億9,400万円を実施し、きめ細かい草の根レベルの援助として各方面から高い評価を得た。

(d) 無償資金協力の一層効果的な実施

無償資金協力をより一層効果的に実施するために、(1)事前の調査の拡充、(2)無償資金協力と技術協力の連携の強化、(3)他の援助国、援助関係機関及びNGOとの連携の強化、(4)フォローアップの拡充(供与機材のスペア・パーツ等を追加供与する「フォローアップ協力」、既存案件を改善、増強、拡充する「リハビリテーション援助」)などの措置をとっている。

(3) 政府直接借款

(イ) 概 要

政府直接借款(円借款)は、低利で長期にわたり開発途上国に対して開発資金を貸し付けるものである(89年度、平均金利2.7%、返済期間25年~30年、うち据置期間7年~10年)。円借款は、大規模な開発資金需要に応じられる一方、低利かつ長期ではあるが途上国は元本及び利息を返済する必要があり、債務負担が生じる。したがって、円借款は比較的収益性が高く、途上国の経済・社会開発により直接的に貢献し得る経済、社会の基盤整備等に多く供与されている。このような特質を持つ円借款は、ASEAN諸国等の開発資金需要の比較的高い国の経済成長に重要な役割を果たしている。さらに、近年は当面の国際収支困難に直面している国に対するノン・プロジェクト型借款の供与も拡充している。

89年度の円借款供与実績(債務繰延べを含む政府間の合意ベース)は、1兆105億円であり88年度に引き続き1兆円を超えた。また、前年度比では、9.4%の減少であったが、これは88年度の伸びが極めて大きかったためである。パリ・クラブを通じた債務繰延べは278億円であった。

円借款の調達条件に関しては、開発途上国の要望を考慮し、また、援助資金の効率的運用を図るとの観点から、一般アンタイド化に努めており、89年度の一般アンタイド率(政府間の合意ベース)は、80.5%となった。実際の調達実績でも、日本企業からの調達率は年々低下する傾向にあり、89年度は約4割であった。他の先進国(日本以外のOECD加盟国)及び途上国の調達率はそれぞれ約2割、約4割となっている。

(口) 最近の動向

89年9月に有償資金協力に関する行政監察の結果に基づく勧告が行われた。この勧告では、有償資金協力の実施に関し、援助実施の効率化・迅速化、完成案件の効果の確保、有償資金協力と技術協力との連携の確保等につき言及がなされているが、この勧告の趣旨を踏まえ改善措置の実施に努めてきている。

(4) 国際機関を通ずる経済協力

わが国は、二国間援助のみならず、国際開発金融機関や国連機関を始めとする国際機関の活動を通じ、開発途上国の発展に貢献している。

二国間援助には、わが国の外交政策に沿って機動的かつきめ細かく運営し得ることに加え、受取国との関係の増進に直接寄与するといった長所がある。他方、国際機関を通ずる援助には、国際機関の高度の専門性を活用し、援助の政治的中立性を確保し得るとともに、わが国の援助実施体制が不十分な開発途上国にも援助を供与し得るという特徴がある。わが国としては、両者のバランスをとりつつ、引き続き国際機関を通ずる援助を拡充していく方針である。

89年のわが国の国際機関を通ずる援助実績は21億8,600万ドル(前年比19.4%減)であった。また、ODA全体に占める国際機関を通ずる援助の比率は24.4%であった(88年は29.7%)。

わが国は、主要な国際開発金融機関に対し積極的な協力を行っている。わが国は国際復興開発銀行(世銀、IBRD)、国際開発協会(IDA)に対しそれぞれ6.69%、16.50%の出資シェアを有する第2位の出資国となっている。また、アジア開発銀行(ADB)に対しては、米国と並んで第1位の出資国となっているほか、アフリカ開発基金に対しても、第1位の出資国となっている。このほか、農業分野における開発を目的とする国際農業開発基金(IFAD)に対しても拠出を行っている。

また、わが国は、国連システムにおける技術協力の中心機関である国連開発計画(UNDP)のほか、世界食糧計画(WFP)、国連児童基金(UNIEF)、国連人口基金(UNFPA)、国連工業開発機関(UNIDO)、国連食糧農業機関(FAO)、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)等の国連援助機関がそれぞれ行う援助活動にも積極的に協力している。これらの国連援助機関に対する89年の拠出総額は約5億ドル(前年比33%増)であった。

このほか、多くの専門的な国際援助機関に対し幅広い協力を行い、国際機関を通じたきめ細かい援助の実施に努力している。

1. 産業・科学技術の発達と国際関係

(1) わが国が置かれている立場

今日わが国は、世界の科学技術の進歩と発展の最先端に位置している。これに伴ってわが国に対する諸外国の期待や協力要請は急速に増大しており、これにいかに応えていくかは今や重要な外交課題となっている。一方、近年、地球的規模の諸問題にどう対応するがが国際的にもますます重要な課題になっている。わが国は、地球社会の責任ある構成員として、その有する科学技術を活かしてこれらの問題の解決に協力していかねばならない。

このようにして、わが国は、具体的には国際公共財たる性格を持つ基礎研究を更に拡充し、強化するとともに、外国人研究者の受入れの拡充及び国際共同研究を一層進めることが重要である。わが国は88年に発足させた3つの外国研究者の招聘計画を漸次拡充してきており、各国の高い評価を受けている。科学技術の進歩に伴い、今後、巨額の設備投資を必要とする研究分野の重要性が増大していくと考えられる。このような分野では費用の負担及び研究体制の整備の面で国際協力が必要であり、また研究の成果を広く国際社会に役立てることが求められている。わが国としてもこの分野で積極的な貢献を行っていく必要があろう。

現在、わが国の研究開発費全体に占める民間研究機関の負担比率は8割になっている。因みにこれは、米国では5割、フランスでは4割である。したがって、諸外国のわが国に対する期待も、とかくわが国の民間の研究機関の方に向けられがちであるが、政府機関の研究予算を拡大することにより、特に基礎研究の充実を図ることが引き続き大きな課題である。

(2) 産業・科学技術の発達と外交

科学技術が各国の経済と社会の発展に緊密に関連している現在、いかなる国もその科学技術振興政策を推進する際には、国際関係との関連を十分考慮することが不可欠であり、科学技術の及ぼす影響を総合的かつ的確にとらえて外交を積極的に展開していく必要がある。世界の科学技術の発展のためには、協力と並んで健全な競争も極めて重要である。ただし、競争が行き過ぎ、それが健全な域を越えて先端科学技術の移転を規制したり、知的所有権を必要以上に強化したりすることになれば、いわゆるテクノ・ナショナリズムに陥ることになるのであって、戒められるべきである。

2. 科学技術に関する国際協力

わが国としては、以上の認識に基づき、次のとおり国際協力を推進している。

(1) 二国間及び多数国間の科学技術協力

(イ) 日米科学技術協力

90年5月には、新日米科学技術協力協定(88年6月締結)に基づく第2回高級委員会(閣僚級)が開催され、地球科学及び地球環境分野を中心に新規協力プロジェクトが合意されたほか、2月には日米エネルギー協定が一部改正され、5年間延長されるなど、日米間の科学技術協力は順調に進展した。また、5月には、エネルギー省モーア副長官が訪日し、超伝導超大型加速器(SSC)建設計画に対するわが国の協力を正式に要請した。

(口) ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム(HFSP)

HFSPは、生体機能(頭脳の学習や記憶の機能等)の解明を目指すプロジェクトで、わが国が87年のヴェネチア・サミットで提案したものである。89年10月、HFSP推進機構がストラスブールに設立され、90年3月には研究助成金、奨学金等を受ける第1回の助成の対象となる研究者が選定された。

(ハ) 国際熱核融合実験炉(ITER)

わが国は、88年4月以来、米国、EC、ソ連と共に、ITERの概念設計作業に参加している。同概念設計は90年末に終了するため、現在、91年初頭より工学設計へ移行するための方策について、日本、米国、EC、ソ連の4極で協議を行っている。

(二) OECDにおける議論

OECDでは科学技術が経済や社会に対して複雑かつ多岐にわたる影響を及ぼしている実態を一層的確に分析するため、包括的アプローチが必要と考え、技術・経済プログラム(TEP)を実施している。わが国もこのプログラムの重要性を認識しており、その一環として90年3月に東京でテクノ・グローバリズムをテーマにシンポジウムをOECDと共催した。

(ホ) 宇宙関係

わが国は、85年5月以来、米国、欧州宇宙機関(ESA)加盟国及びカナダと共に有人宇宙基地計画の予備設計作業に参加してきた。88年9月には、これらの参加国間で、詳細設計、開発及び運用・利用段階の協力のための枠組みを設定する宇宙基地協力協定が署名され、わが国は、89年9月、同協定を受諾した。

欧州との関係では、90年6月に第15回日本・ESA行政官会議がイタリアで開催された。

89年の第44回国連総会では、国連宇宙空間平和利用委員会第32会期(90年6月)の報告書が承認され、「宇宙空間の平和利用に関する国際協力」と題する決議が採択された。

(ヘ) 南極関係

89年10月、パリで第15回南極条約協議国会合が開催され、特に南極環境保護問題が集中的に協議された。この結果、90年11月、チリにおいて南極環境保護のための包括的措置及び損害賠償責任に関する南極鉱物資源活動規制条約議定書に関する会合を開催することとなった。

(2) 原子力の平和利用

(イ) わが国にとっての原子力の重要性

わが国は現在、米国、フランス、ソ連に次ぐ世界第4位(総発電量)の原子力発電国(注1)であり、既に原子力はわが国の基軸エネルギーとしての役割を果たしている。他方、わが国の原子力産業は、核燃料供給等の面で大きく海外に依存している(注2)。エネルギー資源の乏しいわが国にとって、今後、自立的な核燃料サイクルを確立し、核燃料の自給自足性を高めることは、エネルギーの対外依存度を低下させ、エネルギーの安定供給を確保する上で極めて重要な課題といえよう。

原子力は、燃料に用いられる核物質を核兵器に転用することが可能であり、また、チェルノブイリ事故にみられるとおり、原子力発電所の事故は深刻な越境被害をもたらし得る。このことから、原子力については他のエネルギーと異なり、特に核不拡散及び安全性の配慮が必要である。このため原子力の扱いに関しては国際的に種々のルールが設けられており、わが国の原子力活動もこのような国際的な規制の下で遂行されている。

(口) 核不拡散のための協力

核拡散は世界の平和と安定に対して極めて大きな脅威となることは明らかであり、このような事態を回避するため、国際原子力機関(IAEA)憲章(1957年発効)や核兵器の不拡散に関する条約(NPT)(1970年発効)等、国際的に核不拡散を確保するため種々の規制が設けられている。

わが国も、このような国際的な規制の枠組みに積極的に参加している。90年には、国際的な規制強化の動きを反映させるためフランスとの間の原子力平和的利用協力協定(1972年発効)を改正した。

核拡散の問題で89年末以降、特に注目を集めたのは北朝鮮である(注)。北朝鮮は、NPT加盟国として、同条約加盟後18か月以内にIAEAとの間で包括的な保障措置協定を締結する義務を負っているが(同国は85年NPT加盟)、未だにこの保障措置協定を締結していない。わが国は、北朝鮮が早急にこの保障措置協定を締結するよう、IAEA理事会等の機会をとらえて要求してきている。

(ハ) 原子力の安全性に関する協力

原子力の安全性を維持していくための国際協力に関しては、IAEA及び経済協力開発機構の原子力機関(OECD/NEA)において種々の活動が行われておりわが国も積極的に参加してきている。また、近隣諸国との協力は、わが国にとって特に重要な意味を有している。90年5月には、韓国との間で日韓原子力平和的利用協力取極が署名され、今後、この取極の下で安全協力を中心に両国の協力が一層推進されることが期待される。

(二) 原子力平和利用分野における開発途上国に対する協力

わが国は従来、わが国の優れた原子力技術を通じて、開発途上国の経済発展に貢献するため、核不拡散及び安全性確保の側面に留意しつつ、原子力の平和利用の分野で積極的な協力を行ってきた。多数国間ではIAEAの技術協力基金に対し米国、ソ連に次ぐ拠出を行うとともに、IAEAのアジア原子力地域協力協定(RCA)に基づく協力に対し技術、資金面で協力を行ってきている。また、二国間では研修員の受入れ、専門家の派遣等、国際協力事業団(JICA)による政府ベースの技術協力を行っている。

|

86年9月のプンタ・デル・エステ宣言により開始され、世界経済や貿易の発展の基盤である自由貿易体制の維持と強化を目指す多角的貿易交渉。106か国が参加。ものの貿易のみならず、サービス、知的所有権、貿易関連投資といったいわゆる「新分野」を含む15に及ぶ分野を交渉の対象としている。 |

|

ガットに規定された貿易問題解決のための手続きを経ず、一方的に貿易相手国に制裁措置を発動することなどにより、貿易問題の処理を行おうとする考え方。米国の包括貿易法第301条に基づく措置がその例。 |

|

|

貿易問題を三国間の枠組みで処理していく考え方(二国間主義)。多角的枠組みの中で貿易の白山化を図っていくマルチラテラリズム(多角的主義)に対置される。 |

|

|

MFAの下で繊維貿易はガットの例外措置として、より緩やかな規律の下に置かれている。 |

|

|

例外的な事態に対応するため一時的にとることが認められている関税引上げや輸入数量制限などの措置。 |

|

88年の長期貸付けは約340億ドルで、80年代初頭の約6割。 |

|

|

Newly Industrializing Economies(新興工業国・地域)の略で、アジアNIEsは韓国、台湾、香港及びシンガポールを指す。 |

|

|

経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会。主要援助国18か国及びECが加盟している。DACにおいては、援助政策、援助の量的な見通し等につき討議が行われ、援助の量と質に関する統計、分析を行っている。 |

|

|

開発途上国における公共的な開発計画に関し、調査団を派遣し、開発計画の推進に寄与する計画を策定し、報告書を作成する事業。 |

|

専門家の派遣、研修員の受入れ及び機材の供与の3要素を、効率的、有機的に組み合わせた総合的な技術協力。 |

|

|

開発途上国の社会・経済の開発に対し、緩やかな条件の資金の供与と技術の提供(専門家派遣、研修員受入れ及び調査)を連携させた協力。 |

|

|

食糧不足に悩む開発途上国に対する穀物(米、小麦、メイズ等)の購入及びその輸送役務の購入に必要な資金の供与。 |

|

|

食糧増産のための肥料、農薬、農業機械等の購入に必要な資金の供与。 |

|

食糧援助及び食糧増産援助を実施するための経費。 |

|

|

わが国は、総発電量の約25.8%(89年度)を原子力に依存している。 |

|

|

わが国は、ウラン鉱石のほぼ100%を海外からの輸入に頼り、ウラン濃縮役務のほぼ95%を海外に委託している。わが国の原子力発電所から発生した使用済み核燃料の再処理も約95%が海外で行われている。 |

|

|

北朝鮮にはソ連から導入された研究炉が存在し、この研究炉にはIAEAの個別的保障措置が適用されている。しかし、このほかにも30MWの原子炉が稼動中であり、 さらに、再処理工場を建設中であるとの報道が行われている。 |