第2章 新しい国際秩序の構築のための課題とわが国の役割

第1節 国際政治・安全保障面の動向と平和のための協力

1.米ソ関係の変化

近年米ソ間では、軍備管理・軍縮、地域紛争、人権、二国間関係及び全地球的問題といった広範囲な分野にわたって対話が定着し、それが拡大してきた。特に89年12月にマルタで開催された米ソ首脳会談は、東西関係の進展にとり大きな意味を持つ会談であった。

この会談で、米ソ双方は、米ソ関係が全く新たな時代を迎えつつあるとの認識を表明し、冷戦の発想を超えて、対話と協調を基礎とする新しい米ソ関係の構築に向けて双方が努力するとの姿勢を世界に示した。米国は、ペレストロイカ支持の姿勢を一層明確に打ち出し、ブッシュ大統領は、例えば、ソ連との通商協定を締結し、ソ連のガットへのオブザーバー参加を支持するとの姿勢を表明した(注) 。また、統計、財政、予算、税制、証券取引き、独占禁止等の分野での技術的支援を拡大するという提案を行った。その後、数次にわたる外相レヴェルでの準備会談を経て、90年5月末から6月初めにかけて、ブッシュ大統領になって初めての本格的な米ソ首脳会談がワシントンで開催された。この首脳会談では、戦略兵器削減交渉(START)の基本合意を始めとして、エティオピアに関する共同声明、通商協定、長期穀物協定、民間航空協定、環境保全に関する共同声明など、軍備管理・軍縮、地域紛争、経済・科学・文化交流、全地球的問題といった幅広い分野にわたる多くの文書が合意され、署名された。また、マルタでの首脳会談以後の情勢の変化を受けて、ドイツ統一問題を中心とする欧州情勢、ソ連経済情勢、リトアニア問題や地域問題についても意見交換が行われた。このように、米ソ両国はマルタ会談で設定された対話と協調の基調の下に両国関係を一層進展させつつある。

2.米ソ及び東西欧州間の軍備管理・軍縮交渉

(詳細については本節第4項参照)

米ソ間のSTARTについては、上述のワシントンにおける米ソ首脳会談で基本合意が達成され、90年中の条約署名を目指して交渉が行われている。

また、欧州通常戦力(CFE)交渉については89年3月以降、ウィーンにおいて精力的に交渉が行われており、その間に生じた東欧における劇的な変化、ドイツの統一といった事態を踏まえて90年末までに予定される欧州安全保障・協力会議(CSCE)までの条約署名を目標に交渉が進められている。

3.ドイツ統一問題

(詳細については第3章第3節第1項参照)

89年以来の東欧の変化は、戦後の欧州の分断の中核的問題をなしてきた東西両独の統一という問題を急浮上させた。89年11月のベルリンの壁の事実上の崩壊の直後には、東独もソ連も統一問題に対して否定的な態度を示していたが、東独市民の西独への大量出国が始まり、それが90年に入っても続いているという情況を背景に、モドロー東独首相が2月初めに統一ドイツの中立化を条件に統一を支持するとの姿勢を打ち出した。そしてソ連も統一はドイツ人自身が決めるべきことという態度を示し、それ以降、この問題は急速な展開を見せた。

90年3月18日の東独での自由選挙及びその後の保守連合主導の大連立内閣の成立を経て、7月1日には両独間の経済・通貨・社会同盟が発効した。また統一ドイツの北大西洋条約機構(NATO)残留問題について反対を表明するソ連に対して、西側より、現在の東独領にNATO軍を配備しないとのゲンシャー提案を皮切りに、ブッシュ大統領のオクラホマ演説(5月)における提案、NATO首脳会議での「ロンドン宣言」の採択などを通じて、統一ドイツ軍の削減、短距離核戦力(SNF)削減交渉の早期開始、NATOの役割や戦略の見直し、CSCEの機構整備などが提案され、さらにはソ連に対する経済面での協力についての提案も行われた。これらの諸提案の狙いは、統一ドイツのNATO残留は欧州の平和と安定に寄与するもので、ソ連の安全保障上の利益を害しないとのメッセージをソ連に送ることにあったと言って過言ではない。

このような西側の動きを受けて、NATO首脳会議とヒューストン・サミットの後にモスクワを訪問したコール西独首相に対して、ゴルバチョフ大統領が統一ドイツのNATO残留に対する事実上の同意を表明するに至った。

また統一後のポーランドとの国境線についても、東西両独議会による統一後の国境線不変更の決議や、東西両独に米国、英国、フランス、ソ連の4か国を加えた、いわゆる「2+4」外相会議における議論を経て、7月にポーランド外相も招待して行われた第3回「2+4」外相会議において、統一後のドイツとポーランドが国境線確定条約を結ぶとの合意が確認された。

その後、東独経済の急速な悪化等を背景に、統一を繰り上げる案が浮上し、8月23日の東独人民議会で、10月3日に西独の基本法の規定に従って、東独が西独に加入する形で、統一を達成することが決定された。

4.北大西洋条約機構(NATO)とワルシャワ条約機構

ソ連・東欧の変化を背景として、戦後の東西対立の主要な枠組みであったNATOとワルシャワ条約機構との軍事的対峙の意味も従来とは異なったものとなりつつある。

東欧諸国において共産党一党支配体制が放棄され、自由選挙によって選ばれた非共産党系の政権が多くの国で誕生した結果、従来ワルシャワ条約機構加盟諸国が有していたイデオロギーの共通性は失われた。また90年春は、ソ連とハンガリー及びチェッコ・スロヴァキアとの間で、各々の国に駐留するソ連軍を91年6月末までに引き上げることについての合意が成立した。ポーランドも駐留ソ連軍の撤退につき交渉するとの意図を表明し、東独も西独と統一してNATOに加盟する姿勢を示すに至った。

こうした状況の中でワルシャワ条約機構は、6月にモスクワで開催された加盟国首脳による政治諮問委員会で、「ワルシャワ条約機構の性格と機能を見直し、同機構を民主的原則に基づく平等な主権国家の条約へと改組する」ことを謳った宣言を採択し、その直後のワルシャワ条約機構国防相会議でも軍事機構を改革するという方向性を打ち出した。この結果、ワルシャワ条約機構の軍事的意義は既に大きく低下しつつある。

こうした欧州の政治・安全保障上の新たな環境に対応するため、NATOも90年に入ってそのあり方の見直しを開始した。5月にブッシュ大統領は、NATO戦略の広範な見直しの開始を提唱し、具体的にはNATOの政治的役割の強化、将来必要とされる通常戦力の確定と欧州通常戦力(CFE)交渉の見通し、将来必要とされる核戦力の確定と短距離核戦力(SNF)削減交渉の見通し及びCSCE首脳会議の開催準備につき提案を行った。その後、このブッシュ提案をも踏まえつつ、NATO内の一連の外相理事会、国防相会議を経て、7月にはロンドンでNATO首脳会議が開催され、「北大西洋条約の変容に関するロンドン宣言」が採択された。「ロンドン宣言」は、NATOの政治的役割の強化、NATO諸国とワルシャワ条約機構諸国との間の武力不行使の共同宣言の提案などを含む東側諸国との新たな関係のあり方、NATO戦略の見直しやCSCEの機構整備などを謳

「ロンドン宣言」は、その直後のヒューストン・サミットにおける「民主主義の確保」に関する政治宣言の中で、「かつて敵対しあっていた国々が、安定し、安全であって平和な欧州の建設に当たって協力しあうための新たな基盤を提供するもの」と高く評価された。また、ソ連の反応も肯定的なものであった。例えば、NATO首脳会議の結果を説明するため7月に訪ソしたヴェルナーNATO事務総長に対して、ゴルバチョフ大統領は、「ロンドン宣言」をNATOの変革のプロセスの基礎を据えたものとして評価し、NATO全体としてソ連を敵と見なしていない旨宣言したことは重要であると表明した。

なお、このような経緯を経て、ワルシャワ条約機構の軍事的な意義が大きく低下し、またNATOも従来の東側諸国との関係を見直しつつあるが、同時にNATOは、「ロンドン宣言」で自由や民主主義といった基本的価値を共有する諸国間の防衛のための同盟としての存在意義を改めて確認している。またNATOは、核兵器を「最後の手段」と位置づけつつも、核兵器と通常兵器の双方に基礎をおいた防衛戦略の継続も確認している。(「ロンドン宣言」については第3章第3節第1項参照)

5.欧州の新たな秩序の模索

このような中で、将来の欧州の新たな秩序や諸国間の関係を模索する動きが様々な形で始められている。

欧州の将来に関する問題を話し合う場として、CSCEを一層重視する傾向が出てきている。

CSCEは、70年代初めの欧州を中心とする東西関係を背景に、戦後の欧州諸国間の国境線の不可侵を原則として承認する趣旨を盛り込んだヘルシンキ最終文書を75年に採択し、以来欧州における東西対話の重要な枠組みとなってきた。この枠組みの下で、(1)欧州通常戦力(CFE)交渉や信頼・安全醸成措置(CSBM)を含む欧州の安全保障(第1バスケット)、(2)経済、科学技術、環境分野の協力(第2バスケット)、(3)人権その他の分野(第3バスケット)と多岐にわたる分野で各々進展が見られ、90年に入り、これらの進展を踏まえつつ、CFE交渉合意を達成した上で、90年末までにCSCE首脳会議を開催するという合意が関係国間で確認されている。

また、CSCE安全保障面での役割強化を主張するソ連の提案に対応して、米国や西独などからも、首脳会議や外相会議の定例化、常設事務局の設立などによってCSCEの機構面の整備を行うことについての提案が出され、NATO首脳会議の「ロンドン宣言」も、CSCEの機構整備につきCSCE首脳会議が決定することを提案している。(CSCEについては第2章第1節第2項、第3章第3節第1項参照)

欧州共同体(EC)については、92年末の完成を目指した市場統合への作業に加え、市場統合を超えて、政治統合を目指す動きが見られる。すなわちドイツ統一への動きが急速に進展した中で、90年4月に開催された独仏首脳会談でEC政治統合推進に関する共同宣言が発出され、また、6月の欧州理事会では、経済・通貨統合に関する政府間会合及び政治統合に関する政府間会合をそれぞれ90年12月に開催することが決定された。(ECについては第3章第3節第1項参照)

また米国は、89年12月にベーカー国務長官がベルリン演説で「新大西洋主義」に言及し、NATOを通じた欧州諸国との関係を中核としながら、ECとも一層の関係強化に努める姿勢を見せている。他方、ソ連も「欧州共通の家」という考え方の下に、上述の通りCSCEの安全保障面での役割強化を提唱している。

これらのほか、欧州内での地域的な協力を探求する動きとして、中欧5か国協力(イタリア、オーストリア、ハンガリー、チェッコ・スロヴァキア及びユーゴースラヴイア)、中欧3か国協力(ポーランド、チェッコ・スロヴァキア及びハンガリー)、バルカン協力(トルコ、ユーゴースラヴィア、ルーマニア、ブルガリア、ギリシャ、アルバニア)などの動きも見られ始めた。

6.東西経済関係

ソ連・東欧の変化に伴い、東西両独の経済的統合は既に達成され、他方でソ連・東欧諸国間の経済、貿易、金融などの関係を調整する経済相互援助会議(COMECON、コメコン)も弱体化している。またEC経済統合の進展に合わせるかのように、欧州自由貿易連合(EFTA)、さらには、ソ連・東欧諸国もECに接近している。

このような状況の下で、90年3月から4月にかけてボンにおいて開催されたCSCE東西経済会議(CSCE35か国の官民が参加)は、同会議が採択した最終文書の中で、政治的複数主義と並んで市場経済と私有財産制をソ連・東欧諸国を含む全参加国の共通の理念として確認し注目された。なお、この会議の結果、今後のフォローアップは経済協力開発機構(OECD)及び国連欧州経済委員会(ECE)で行っていくことが合意されており、90年3月にはOECD内に、「欧州の変革する経済に対する協力センター」が設立された。

東側諸国が市場経済を導入しつつ、経済を立て直していくためには、自助努力が第一に必要であるが、西側諸国としては各国の事情に応じた適切な支援を行うことも必要である。この関連では、89年のアルシュ・サミットで合意された対東欧支援関係国会議(G-24)がポーランド,ハンガリーに対する支援措置の調整を行ってきており、また90年7月には東独、チェッコ・スロヴァキア、ブルガリア、ユーゴースラヴィアに対しても支援を拡大することがG-24で合意された。このような東欧諸国に対する支援措置についてはわが国も積極的に参加してきている。(詳細については第3章第3節参照)

また、89年10月にミッテラン仏大統領が提唱した欧州復興開発銀行の設立構想については、90年1月以降準備作業が進められた。その結果、90年5月にわが国、米国、EC諸国、ソ連、東欧諸国など40か国並びに欧州経済共同体(EEC)及び欧州投資銀行(EIB)の2機関によって、欧州復興開発銀行(EBRD)を設立するための協定が署名された。同銀行は、複数政党制に基づく民主主義、多元主義、市場経済の原則を採用することを誓約し、かつ適用している東欧諸国が市場経済に移行することを支援し、またその国有企業の民営化を促進することを目的としている。なお、この銀行の資本金は100億ECU(注) で、わが国は、英国、フランス、西独、イタリアと同じく、米国に次ぎ第2位の出資シェア(約8.5%)で参加する予定である。

以上のほか、ソ連についてゴルバチョフ大統領の下で進められているペレストロイカ、すなわち自由化、民主化、市場指向型経済への移行といった政策は、東西関係の一層の改善、さらには世界全体の平和と安定に大きく資するものであるという認識が90年に入り強まっている。ヒューストン・サミットの「経済宣言」でサミット参加国は、このようなソ連の改革に対する支援の具体的方法について、「我々すべては、これらの改革努力への支援を独自に及び共同で開始した。我々すべては、

ソ連の市場指向型経済への移行及びその資源の活用を支援するため、技術的支援が現在提供されるべきであると考える」と述べて、技術的支援を提供することにつき共通の認識を打ち出した。この関連では、わが国は、89年11月、90年4月と2回にわたりソ連経済改革調査団を受け入れることなどによって、ペレストロイカに対する技術的支援を行ってきた。

一方、ソ連は、経済状況の悪化を背景に、西側諸国に対して資金面での協力の可能性を打診し始めている。西側諸国の中にはこれを受けて金融支援を検討し始めている国がある。特に、西独は積極的で、6月に民間銀行の50億マルクの対ソ借款に対して政府保証を与えることを決定した。また、ECは、90年6月の欧州理事会で短期の信用供与及び長期の構造改革支援を含め具体的対ソ支援策につきEC委員会が検討の上、次回の欧州理事会に提案を提出するよう決定した。

このようなソ連に対する金融支援についてヒューストン・サミットでも活発な議論が行われたが、その結果、「経済宣言」において、「ソ連が市場指向型経済に向けたより大胆な措置を導入し、多くの資源を軍需部門から移転し、地域紛争を助長している国家への支援を削減するとの一層の決定を行うことは、いずれも有意義かつ持続的な経済援助の可能性を高めるであろう」との参加国の認識が示された。また、この関連で「北方領土に関するソ連との紛争の平和的な解決が日本政府にとり有する重要性に留意する」とも述べている。また、対ソ支援が行われるためにソ連自身がいかなる改革を行うべきかについてもサミットで議論が行われ、「IMF、世界銀行、OECD及び指名を受けた欧州復興開発銀行総裁に対し、欧州共同体と緊密に協議しつつソ連経済に関する詳細な調査を実施し、その改革に関する勧告を行い、西側の経済援助がこれらの改革を効果的に支援し得る基準を確立するよう要請する」ことが合意された。

東西経済関係の進展を図っていく上で、輸出規制調整委員会(COCOM、ココム)の果たす役割については、90年6月にパリで開かれた第6回ココム・ハイレヴェル会合で、ココムが西側の安全保障にとり依然として重要な役割を果たしているという認識を確認しつつ、最近のソ連・東欧情勢の変化を踏まえ、(1)90年12月中旬までに規制品目を真に戦略性の高い重要な物資、技術に絞ったいわゆるコア・リストを作成すること、(2)それまでの間、現行産業リストの約3分の1を削除し、かつコンピューター、工作機械及び通信の3分野で規制を大幅に緩和すること、(3)一部の規制対象国(ポーランド、ハンガリー、チェッコ・スロヴァキアを想定)に対し、実効的な輸出管理体制の確立等を条件として、優遇措置を適用することなどの点につき参加国間で意見の一致を見た。

この決定は、ココムの歴史始まって以来の画期的な意義を持つもので、ヒューストン・サミットの「経済宣言」においても前向きな措置として評価されている。

1. 民主化の進展

「民主主義の確保」と題したヒューストン・サミットの「政治宣言」は、アルシュ・サミットからヒューストン・サミットまでの1年間に生じた世界各地での民主化の実現を「歴史的な前進」ととらえ、今後の10年間を「民主主義の10年」となるべき時期と規定して、サミット参加国は民主主義の強化、人権、及び市場指向型経済を通じた経済の再建と開発を支援していく旨改めて表明している。その上で、この宣言は、この1年間に世界各地で生じた民主化への様々な動きを振り返りつつ、今後の一層の民主化の進展に向け、サミット参加国が自由と民主主義を選択する諸国に対して与える用意のある支援措置の内容を述べている。

ヒューストン・サミットでこのような宣言が発出された背景には、この1年間にソ連、東欧諸国で生じた政治、経済の民主化へ向けての大きな変化がある。

既述のとおり、89年、東欧諸国においては、連鎖反応的に共産党による一党支配の体制が放棄され、複数政党制が採用された。そして、90年に入ると、89年に既に選挙を実施したポーランドを除き、これらの諸国で次々に自由選挙が実施された。このような政治体制の変革とともに、これらの諸国では従来抑圧されてきた政治的自由や人権を保障するための諸措置も導入されつつある。また経済面においても、各国の実情に応じた形で、従来の中央計画経済から市場経済への移行に向けた改革措置がとられつつある。

ヒューストン・サミットの「政治宣言」は、このような欧州大陸の「深く、かつ、歴史的な変革」を「新時代の夜明け」として歓迎している。

東欧諸国の変化をもたらした大きな要因としてソ連の姿勢の変化が挙げられるが、逆に東欧諸国の変化がソ連自身の民主化プロセスの進展にもはねかえり、それを促進する効果を生じた側面もあると考えられる。

すなわち、ソ連においては、89年夏以降の東欧諸国における急激な変革をも目の当たりにし、90年2月の党中央委総会で、初めて憲法から党の指導性を定めた条項を削除することが提起され、複数政党制への道が開かれた。その後、3月の人民代議員大会は、この条項を憲法から削除するとともに、大統領制の導入を決定し、党から国家機関への権力の移行が一層進むことになった。出国の自由を含む人権の分野でも、一定の改善が見られ、CSCEの人権会議でも、ソ連は積極的な姿勢をとり、この面で変化しつつあることを示している。経済分野でも、私的所有権の拡大を含む市場経済原則を導入するための一歩を踏み出すに至っており、そのための包括的なプログラムの検討が、政府及び最高会議において進められつつある。

一方、ソ連は東欧諸国と異なり、1917年の社会主義革命を自らの手で成就し、それ以降70年にわたる社会主義の歴史を有している。このため、東欧諸国で見られたような市民の手による政権の崩壊といった急激な展開は見られず、改革はこれまでのところ、上からの改革の形で進められている。複数政党制も未だどのような形で実現するか明確ではない。このようにソ連は民主化に向けて「長い道のりへの一歩を踏み出した」(NATO首脳会議の「ロンドン宣言」)段階にある。しかし、そうであっても、戦後の東西対立の一方の中心であった超大国のソ連が、開放社会、多元的民主主義と市場志向型経済の創設に向かおうとしていることの意義は大きい。ヒューストン・サミットの「政治宣言」においてもこのようなソ連の努力を支援し、ソ連と力を合わせることを約束するとの表明がなされた。

また民主化の進展は、東欧、ソ連に限られるものではなく、むしろ80年代の後半に入ってからアジア、中南米、アフリカの諸地域においても広く見られ始めている。ソ連、東欧諸国の動きが一党支配体制の放棄につながったいくつかのアフリカ諸国の例や、民衆のレヴェルから民主化要求が盛り上がってきてこれが成就したネパールのような例などは、ソ連や東欧諸国の動きが何らかの形で影響した面があると考えられる。

しかし、民主化の動きが東欧に始まったものではないことは、フィリピンのアキノ大統領の誕生の経緯などを見れば明らかである。このような世界的規模での民主化への動きがヒューストン・サミットの「政治宣言」の背景にあるもう一つの重要な進展である。この1年間に世界各地で見られた民主化への動きを概観すれば、次のとおりである。

アジアにおいては、モンゴルで89年末より民主化要求運動が発生し、指導部が交替し(90年3月)、その後、複数の政党が参加する自由選挙が実施された(7月)。また、従来政党のない国王親政をとってきたネパールにおいても政党活動が解禁され、政党代表による暫定内閣が成立し、現在、新憲法制定と総選挙に向け準備が進められている。ミャンマーでも現政権がかねてから公約していた複数政党制に基づく総選挙が90年5月に実施された。ただし、政権委譲がいつ行われるかの見通しは依然不透明である。

中南米地域では、60年代から70年代にかけて多くの国で見られた軍政が、自由選挙の実施を通じて消滅し、今やほとんどすべての国で民政に移管され、民主化が達成されるに至っている。具体的には、89年12月にチリで行われた大統領選挙でエイルウィン候補が当選し、16年半にわたり続いたピノチェット将軍の軍事政権に終止符が打たれた。また、90年2月に行われたニカラグァ大統領選挙では野党連合のチャモロ候補がサンディニスタ党の現職オルテガ候補を破った。エル・サルヴァドルでは政府側と反政府ゲリラ(FMLN)の和平に向けた対話が再開された。グァテマラでも国内和解委員会とゲリラ統一組織(URNG)の間の和平交渉が一定の進展を見せている。さらにハイティでも軍事政権が崩壊し、秋には大統領選挙が予定されている。パナマについては、89年末の米国の武力行使後成立したエンダラ政権が、民主主義及び法の支配を再び樹立し、経済を再建するために努力している。

アフリカにおいては、長年の懸案であったナミビアの独立が達成され、制憲議会選挙が実施されたこと及び制憲議会で議会制民主主義に基づく憲法が採択されたことが特筆される。また、南アフリカでは、89年9月に発足したデ・クラーク政権の下でアパルトヘイト改革の措置がとられつつある。90年2月には28年間獄中にあったマンデラ氏が釈放され、6月には非常事態宣言がナタール州を除いて解除された。このように平和的なプロセスにより、アパルトヘイトを廃止し、人種差別のない民主的な社会を建設するための道が探られつつある。象牙海岸、ザイール、ガボン等においても従来の単一政党制から複数政党制への移行が行われている。

2. 民主化の支援

上述のような世界的規模の民主化の流れは、基本的には個人の人権をより尊重していくという方向での人類社会の長い歴史の一部ととらえることができる。民主化を求める動きはもとより今日に至って始まったものではなく、国際社会においても長きにわたり様々な形での人権の尊重への歩みが見られてきた。89年から90年にかけてのソ連、東欧諸国の変化や世界各地での民主化の動きも、このような脈絡の中で、国際社会全体の構造的変化を背景に位置づけられるべきものであろう。

一般に「民主化」と言う場合、今日まで国際社会で合意を得た正確な意味内容についての定義は存在していない。しかしながら、ヒューストン・サミットの「政治宣言」や欧州復興開発銀行の設立協定などに見られるように、通常、先進民主主義国間で、また最近では東側諸国も含めて、「民主化」という場合には、複数政党制の下での自由選挙の実施といった政治運営上の制度のみならず、政治的自由や人権の尊重、さらには経済的自由や市場指向型経済といった側面をも含んでいることに留意しておく必要があろう。

この関連ではCSCEプロセスが欧州の安全保障(第1バスケット)とともに、経済・科学技術、環境分野の協力(第2バスケット)及び人権分野の問題(第3バスケット)をも重視し、最近、第2、第3バスケットの分野でも進捗が見られることは注目される。これらのうち人権分野では、CSCE人権会議が89年5月~6月にパリで開催されたのに引き続き、90年6月にはコペンハーゲンで開催された。また91年にはモスクワで開催が予定されている。

このような流れの中で、人権問題をも含めた民主化の問題への国際的関心は今後ますます高まっていくことが予想され、「人権抑圧国」等に対して国際社会あるいは先進民主主義諸国が一致して行動することが求められる場合が増えていくことも予想されよう。現に国連等の多数国間の場を含め、人権が国際的関心事項として取り上げられる機会は増えてきている。(国連における人権問題については本章第4節参照)

もとより、国や地域により、その歴史的、経済的、社会的背景や風土は異なり、ある特定の型の民主主義の押し付けはあってはならない。また民主化、自由化への選択は第一義的にその国の国民自身が行うべきものである。

特に、歴史的に見て市民社会やその秩序としての民主主義の伝統や経験が浅い国や地域にあっては急激な民主化が不安定をもたらしかねず、さらに国によっては民主主義より貧困との戦いが先との考え方もあり得ることは十分な配慮を要する点である。

しかしながら、国民が民主化を希求し、その国自身が民主化への移行に伴う不安定さを克服するための支援を要請するような場合には、先進民主主義諸国はこれに支援を与えていくことが重要である。ヒューストン・サミットの「政治宣言」は、このような観点を踏まえて、サミット参加国が、各々、「自由を選択する諸国に対して、現実的な方法により、すなわち適当な場合、憲法上、法律上及び経済上のノウハウの選択並びに経済的な支援を通じて、助力を与える用意がある」と述べ、さらにサミット参加国が「各々の相異なる憲法上及び歴史上の経験を活かして、個別に、また関係フォーラムにおいて共同で」、(1)権利章典、民法、刑法及び経済組織法を含む法律の起草への支援、(2)独立の言論機関養成への助言、(3)行政、経営及び技術分野の研修計画の策定及び(4)相互理解と知識の普及を助長する人的交流や交換計画の充実・拡大等の協力を行う用意がある旨表明している。

なお、90年に憲政100周年を迎えるわが国は、民主主義の実現のために幾多の困難を乗り越えてきた経験を有している。このような経験は特に民主主義の歴史が浅い国々における民主化の努力に対して貴重な参考材料を提供し得るとも考えられ、こうした観点も踏まえて、わが国としても、わが国なりの立場から、世界の民主化の流れを支援していくことが重要である。

1.概 観

地域紛争は、各地域固有の背景や原因に基づいて発生しているが、その拡大の過程において、大国の利害や思惑、東西間の力関係が複雑に絡み合っている場合が多く、中には70年代後半のソ連による第三世界進出が直接的原因となっているものもある。しかし、東西のイデオロギー対立が衰退するのに伴い、このようなイデオロギーを色濃く投影した紛争は少なくなるものと思われる。そして、米ソ関係の改善が、地域紛争の解決に当たっての米ソの協調を促し、その結果、地域紛争の解決に好ましい影響を与えるという効果が生まれてくることが期待される。アンゴラ駐留キューバ軍の撤退に関する合意の成立、ナミビアの独立やニカラグアの和平はその典型例である。

紛争の解決に関する国連の役割も、米ソ間の協調の進展もあって強化されており、国連安保理がイラクのクウェイト侵攻に対し、22年ぶりに国連憲章第7章に基づく強制制裁措置を採択することとなったのはその具体的な例である。そのほかにもナミビアの独立やニカラグアでの和平の達成に果たした国連の効果的な役割も注目すべき変化と言える。

このような流れはあるものの、地域紛争は本来その地域固有の歴史的、民族的、宗教的、あるいは社会的な要因に深く根ざしており、こうした要因の解決を伴わなければ、その根本的な解決は期待できない。また、このような要因に基づく新たな地域紛争が発生する危険性も減っていない。

この1年を振り返っても、カシミール問題の深刻化やイラクによるクウェイト侵攻といった事態が発生している。地域紛争は核や化学・生物兵器及びその運搬手段としてのミサイル等の拡散の問題とも絡んで今後一層注意を払わねばならない問題となっている。

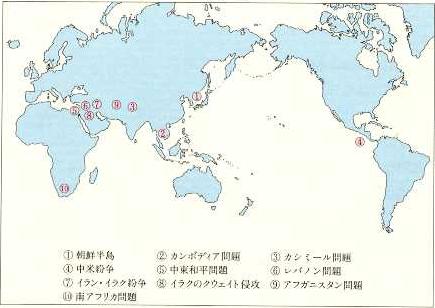

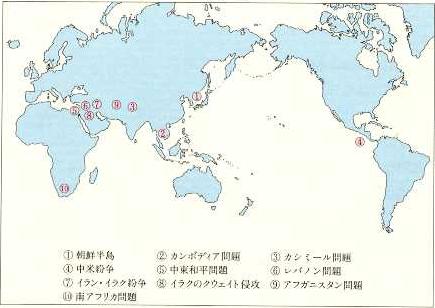

主 な 地 域 紛 争

わが国は、世界各地の地域問題に対し、「平和のための協力」の一環として積極的な対応を進めてきている。具体的には、イラン・イラク紛争における国連事務総長の和平努力への支援、カンボディア問題での「東京会議」の開催などの外交努力を推進するとともに、国連の平和維持活動への協力、各地の難民援助の実施を通じ、その解決へ向けての貢献を行ってきている。特に、国連平和維持活動への協力に関しては資金面での貢献に加え、国連アフガニスタン・パキスタン仲介ミッション及び国連イラン・イラク軍事監視団へ政務官を派遣したことに引き続き、ナミビアの憲法制定議会選挙監視のための国連ナミビア独立支援グループへの27名の選挙監視要員及び4名の支援チームの派遣(89年11月)、ニカラグァ総選挙監視のための国連ニカラグア選挙監視団への6名の選挙監視要員及び4名の支援チームの派遣(90年2月)を実施した。

2. 主な地域紛争

(1) 朝鮮半島情勢

(イ) 情勢の概観

朝鮮半島では、南北双方の大規模な軍事力が軍事境界線を挟んで対峙を続けており、緊張した状態が続いている。

北朝鮮は、ソ連及び中国と友好協力相互援助条約を締結しており、84年に金日成

韓国は、米国との相互防衛体制を堅持し、また、自らの防衛能力を強化することで、紛争抑止に努めている。なお、90年の米韓合同演習「チームスピリット90」は、米韓合意により規模が若干縮小された。また、米国は財政事情等もあり在韓米軍の再調整を進めており、90年1月末にも若干の削減を表明しているが、米国政府は議会に対する4月の報告書で在韓米軍の兵力再調整を今後とも進めていく旨述べている。

南北間の対話は、中断と再開が繰り返されてきた。89年以来、対話は赤十字会談、スポーツ会談、国会予備会談、高位(首相)級予備会談の4つを通じて行われた。離散家族及び芸術団の相互訪問に関する赤十字会談及び北京アジア大会への南北統一チームの参加に関するスポーツ会談においては進展も見られたものの、結局、いずれも具体的な成果を得ることなく、90年2月、「チームスピリット90」の実施を理由に北朝鮮により中断された。その後、7月に入り高位(首相)級予備会談が再開され、本会談の開催(9月ソウル、10月平壌)が合意された。

89年9月、盧泰愚

東欧諸国等との国交樹立で大きな成果を収めた韓国は、90年6月4日、ソ連との間で歴史上初めての首脳会談を実現した。この首脳会談に象徴される韓ソ関係の進展は、朝鮮半島の分断の背景にあった東西対立の基本的図式が大きく変化しつつあることを示しており、この地域をめぐる国際政治にとり重要な意味合いを有するものと考えられる。韓国は今回の成果を踏まえ、9月に北京で開催される第11回アジア大会を一つの節目として、今後は中国との関係改善に一層の努力を行っていくと見られる。

(口) わが国の立場

朝鮮半島の平和と安定は、わが国を含む東アジアの平和と安定に緊要であるのみならず、世界全体にとっても大きな意味を有している。朝鮮半島の問題は第一義的には南北両当事者間の話合いを通じ平和的に解決されるべきであるというのがわが国の基本的立場である。わが国としては、今後、建設的な対話を通じ朝鮮半島の緊張緩和が進むことを希望しており、そのための環境醸成に可能な限りの貢献を行う考えである。(韓国、北朝鮮とわが国の関係については第3章第1節第2項参照)

(2) カンボディア問題

(イ) 情勢の概観

カンボディアでは、1978年12月のヴィエトナムによる軍事介入により、シハヌーク派、ソン・サン派、クメール・ルージュ(KR)派の抗越3派とヴィエトナムの支援を受けた「ヘン・サムリン政権」が対立している。89年8月のカンボディアに関するパリ国際会議の中断以降、カンボディアにおける戦闘は激化の方向をたどってきたが、これまでのところ戦況は流動的な状況が続いている。

政治解決を目指す和平プロセスについては、90年1月より国連安保理5常任理事国(P-5)がほぼ1か月に1度の頻度で非公式に会合し、国連の具体的な役割を中心に協議を進めてきた。これまでの協議の結果、国連自身による選挙の直接管理、最高国民評議会及びカンボディア国連暫定行政機構の設置など、一定の重要な合意を見たが、和平の鍵となる暫定行政機構のあり方、特に国連と2つの「政府」との関係や停戦の問題などについては、依然、関係国の意見の対立が大きく、未だP-5の枠組みで決定的進展を見るには至っていない。

カンボディア人当事者及び地域の関係国の努力も続けられた。90年2月、バンコックではシハヌーク殿下とフン・セン「ヘン・サムリン政権」首相の会談が行われ、暫定期のカンボディアの主権を象徴する国家機関としての最高国民評議会の設立及び暫定期間中の適正なレヴェルでの国連の役割の必要性が合意された。しかし、その後のジャカルタ非公式会合(90年2月)では、ヴィエトナム及び「ヘン・サムリン政権」とKR派との間の対立が直接の原因となり、合意文書が作成されなかった。

こうした中で、国民政府の大統領であるシハヌーク殿下は4月に9項目からなる新しい和平提案を行ったが、その中でも特に、相対する2つの「政府」の同数の代表から構成される最高国民評議会を設立するとの考え方は、従来、抗越3派が4派平等の地位に立った暫定行政機構の設置を主張してきていただけに大きく注目された。

カンボディア問題の行方に直接的影響力を有するとされる中国及びヴィエトナムも、89年1月に次官級会談を9年ぶりに再開して以来、カンボディア問題につき突っ込んだ議論を行っている。これらの会談を通じ両国間には依然大きな意見の対立が存在することが確認された模様であるが、この両国がカンボディア問題の解決に果たし得る役割はきわめて大きく、こうした対話の継続が今後カンボディア問題の解決に好ましい環境を醸成することが期待される。また、90年7月、米国は従来の政策を変更し、「ヘン・サムリン政権」との対話を開始すること、KR派が参加している国民政府へ国連代表権を認めることに反対することを明らかにした。

(口) わが国の立場

かねてよりわが国は、カンボディア問題の惨禍を憂慮し、89年のパリ国際会議においても復興と難民に関する第3作業委員会の共同議長を務めるなど、カンボディア問題の包括的解4の早期達成に向け努力してきた。

90年には、カンボディア問題の解決に貢献するためには、カンボディア国内情勢を十分把握しておくことが必要との認識の下、「ヘン・サムリン政権」成立の後初めて、政府職員として12年ぶりに外務省担当課長をプノンペンに派遣した。また、わが国は90年前半を通じ、中国、ヴィエトナムなどとの政治協議、P-5会合の機会をとらえた西側常任理事国との非公式協議を行うなど、様々な努力を重ねてきた。

わが国は、和平の早期達成のためにはカンボディア人当事者間の対話の進捗が不可欠との基本認識の下、シハヌーク殿下とフン・セン氏との間に対話の場を提供するため、タイとも緊密に連携をとりつつ、6月4日、5日の両日、「カンボディアに関する東京会議」を開催した。

「東京会議」は、わが国が第三国の地域紛争の解決を目指す和平会議を主催したという意味で、わが国の戦後の外交史上例を見ない試みであった。包括的政治解決へつながるステップとして停戦の問題及び最高国民評議会の設置などに関連しシハヌーク殿下とフン・セン氏との間で重要な合意が達成され、共同コミュニケが署名されたことの意義は極めて大きい。シハヌーク殿下の代表団の一員として訪日したKR派のキュー・サンパン氏は、最後まで署名を拒否したため、KR派の説得が今後の課題として残された。わが国としては、今後とも中国などの関係国と協力し、KR派が一日も早く「東京会議」のコミュニケの内容を受け入れるよう働きかけていく方針である。

カンボディア問題に関する東京会議(90年6月)

(3) カシミール問題

(イ) 情勢の概観

1947年にインドとパキスタン両国が分離独立した際、カシミール地域はインドかパキスタンのいずれかへ帰属するか、あるいは独立するか、その地位が未決定のまま残された。当時人口の約4分の3はイスラム教徒であったが、支配者の藩王がヒンドゥー教徒であるという複雑な事情もあり、これまでインド、パキスタン両国はこの問題をきっかけとして3度にわたり戦争を行った。第1次インド・パキスタン戦争後の1949年に停戦ラインが引かれ、これにより、カシミール地域は事実上の分割状態となった。以後、この問題をめぐる両国の立場は平行線をたどったままで推移している。

インド側支配下のカシミール地域(ジャンム・カシミール州)では88年夏頃からイスラム教徒による反インド運動が過激派主導によるゼネスト等の形で展開されてきたところ、89年12月に発足したシン政権は、この問題の平和的解決を狙ってカシミール出身のイスラム教徒であるサイードを内相に任命した。しかし、89年12月に同内相の令嬢が過激派により誘拐された事件に関し、政府が妥協的態度をとったことが逆に過激派を勢いづける結果となった。また、ソ連・東欧情勢の変化をも背景として、90年に入リジャンム・カシミール州における反インド運動が活発化し、従来に比べ一層戦闘的かつ一般市民を含んだ形で騒擾が州全体に広がった。

インドは、この問題は国内問題であるとするとともに、パキスタンがテロリストに対し武器を含む物質的支援や訓練を行っているほか、パキスタン政府関係者が暴動を煽

(口) わが国の立場

わが国は、インド・パキスタン両国が対話と政治的対応によりカシミール地域における平穏を回復すべきであり、シムラ協定(注) の文言と精神に基づき、話合いによって平和的に問題の解決を図ることを希望するとの立場である。5月に海部総理大臣がインド、パキスタンを訪問した際にも、両国首脳に対してわが国のかかる立場を説明し、関係改善のための努力を求めた。その後、両国間でこの問題について対話が行われるに至っている。

(4) 中米紛争

(イ) ニカラグァ内戦

ニカラグァでは、1979年にソモサ独裁政権を打倒したサンディニスタ政権と反政府勢力コントラとの間で内戦が続いていた。サンディニスタ政権は87年8月の中米和平合意に沿って大統領選挙実施に踏み切り、90年2月、国連等の国際的監視の下、自由かつ公正に実施された選挙では、野党連合のチャモロ候補がサンディニスタ党を率いる現職のオルテガ候補を破って当選した。この結果、11年間続いた左翼政権に代わって、4月から親米政権がニカラグァに誕生することとなった。サンディニスタ政権が選挙を実施したことには、米ソ両国が共にニカラグアに対する軍事援助を自制したことが大きく影響していると考えられる。

政権は平和裡に委譲され、チャモロ政権の大きな懸案であったコントラの武装解除・解体も当初は遅れが目立ったものの、国際機関の監視の下で武装解除が進展し、6月に解体が完了した。また、内政上の課題の一つであるサンディニスタ人民軍の取扱いについては、6月に軍の半減計画も発表されている。ただし、サンディニスタは軍の実権を握るとともに、議会では92議席中39議席を占め、また労働組合に強い影響力を持つなど依然として大きな政治力を有している。またチャモロ政権は、米国を始め国際的な支援を得て最大の課題である経済再建問題に積極的に取り組んでいるが、問題は山積しており、今後とも注目を要する。

(口) エル・サルヴアドル内戦

エル・サルヴアドルは、80年以降、政府と極左ゲリラ・ファラブンド・マルティ民族解放戦線(FMLN)の間の本格的内乱状態にある。

89年11月のFMLNの大攻勢以来、ゲリラと政府との対話が中断されていたが、FLMNと強い連帯関係を有するニカラグァのサンディニスタ政権が選挙に敗北し、チャモロ政権が誕生する中で、和平に向けての環境が大きく好転している。90年4月、国連の仲介の下に政府及びFMLNは、対話を進めることに合意し、これまでに実施された和平対話の結果、9月中旬をめどに政治問題を解決し、停戦の実現を図ることで合意している。交渉の焦点は、軍の改革と浄化の問題である。軍側の抵抗もあって交渉は難航が予想されるものの、双方に停戦実現に向けての明確な意志が存在するので、今後の対話の進展が期待される。

(ハ) わが国の立場

わが国は、中米問題について従来、域内諸国のイニシアティヴによる和平努力を一貫して支持し、国連中米監視団(ONUCA)に対し資金協力を行うとともに、国連ニカラグァ選挙監視団(ONUVEN)に対し要員派遣面及び資金面での貢献を行ってきた。この観点から、民主的な選挙によりニカラグァの政権交替が行われ、また、平和裡にコントラの解体が完了したことを高く評価している。

わが国は今後ともエル・サルヴァドルの動向を注視するとともに、真の中米和平及び民主主義の確立に向けての中米諸国の努力に対し一層の協力を行っていく方針である。特に、中米問題の根底にある域内各国における貧困や社会問題の解決が重要であるとの観点から、経済復興、難民援助等を含め同地域への経済協力の拡大に今後とも努力するとともに、先進諸国による国際的支援のための協調を進めつつ、同地域の民主化促進、政治的安定に貢献する方針である。

(5) 中東和平問題

(イ) 情勢の概観

1948年のイスラエル建国以来、アラブ諸国とイスラエルの間で4次にわたる戦争が戦われたが、87年から始まったインティファーダ(注) を契機に、88年頃より中東和平プロセスの活性化を目指した外交活動が活発化している。

89年4月の訪米の際、シャミール・イスラエル首相は、被占領地での選挙実施等、4項目を含む「シャミール提案」を行った。88年末のパレスチナ民族評議会以来、現実・穏健路線を進めてきたパレスチナ解放機構(PLO)は、この提案を明確に肯定も否定もせず、他方、エジプトのムバラク大統領はシャミール提案の内容を更に具体化し、説明を求めるという形で和平に向けたイニシァテイヴを打ち出した。この提案はイスラエルの受け入れるところとはならなかったが、その後、ベーカー米国務長官が両国との接触の過程で、カイロにおけるイスラエル・パレスチナ人対話の実施に関する「ベーカー提案」を打ち出した。イスラエルは前提条件付きながらもこの提案を受け入れ、エジプトも肯定的な回答を寄せ、また、PLOも明示的には拒否しなかった。

「ベーカー提案」の実現について話し合う米国、イスラエル、エジプトの3国外相会談は、2月にも実施されることが予定されていたが、パレスチナ人代表の選出方法等をめぐり関係当事者間で意見の一致が見られず、同外相会談は延期された。さらにその後のイスラエルの政局の混乱等により和平プロセスは停滞した。

イスラエルでは、カイロ対話でのパレスチナ人代表に東エルサレム住民を含むことの是非をめぐり、連立を組んでいた2大政党の労働党とリクードが対立し、労働党閣僚の総辞職から内閣不信任に至った。当初はペレス労働党首が組閣を指名されたが、宗教政党の取り込みに失敗して組閣に至らず、結局、6月にシャミール・リクード党首を首班とする右派連立内閣が成立した。

インティファーダは3年目に突入し、鎮静化の兆候を示していたが、5月にテル・アヴィヴ近郊で発生したパレスチナ人労働者の殺害事件を契機に一時再び激化した。

また、ソ連において国民の出国制限が緩和されたことから、ソ連在住ユダヤ人がイスラエルへ移住し始め、その一部はイスラエル占領地域に移住している。これに対し、PLOを始めとするアラブ諸国は強く反発しており、5月にバグダッドで開催されたアラブ首脳会議の最終声明においてもイスラエルを激しく非難している。

さらに、6月、米国は、PLOの一派によるとされるテロ未遂事件を理由にテュニジアにおいて行われていたPLOとの対話を中断し、和平プロセス進展の見通しがつかない状況が続いている。

(口) わが国の立場

わが国は、中東和平は、国連安保理決議242及び338を基礎に、(1)イスラエルが1967年以降占領したすべての地域がら撤退すること、(2)独立国家樹立の権利を含むパレスチナ人の民族自決権が承認されること、(3)イスラエルの生存権が承認されることにより達成されるべきであり、また、和平は域内諸国の正当な安全保障上の要請を考慮しつつ実現されるべきであるとの基本的立場に立っている。このような立場の下、わが国は89年10月のアラファトPLO議長の訪日、11月のアレンス・イスラエル外相の訪日90年2月の日本・イスラエル事務レヴェル協議、4月の日本・PLO協議等を通じて両当事者との政治的対話の強化に努め、また、経済協力を通じた関係当事者の支援に努めている。

(6) レバノン問題

(イ) 情勢の概観

レバノンでは1975年以来、キリスト教徒、イスラム教徒の対立に起因した内乱が継続している。88年9月以降、大統領不在の下で、キリスト教徒系政府とイスラム教徒系政府が武力衝突を繰り返し、89年8月には広範な地域に及ぶ大規模な戦闘が行われ、ベイルート市民の9割が市外へ避難するという内戦始まって以来最悪とも言われる事態となった。このような状況の下、アラブ連盟3人委員会が調停活動を再開し、キリスト教徒勢力とイスラム教徒勢力の間で9月、停戦が実現することとなった。10月にはサウディ・アラビアのターイフにおいてレバノン国会議員による会合が開催され、国民和解憲章案(注) が作成された。11月に同憲章はレバノン国会で正式に合意され、ムアッワド大統領が選出された。11月にムアッワド大統領が爆弾テロにより死亡した後、新たにヘラウィ大統領が選出された。90年1月からは、キリスト教徒系の軍事勢力の間で戦闘が勃発した。ヴァチカンによる調停もあり戦闘の規模は縮小したものの、依然対立は継続中である。また、両勢力とも国民和解憲章に基づく和解実現に完全には同意していないため、現在も和解プロセスは停滞している。

他方、南レバノンでは、89年12月から、親シリア系とされるイスラム教シーア派組織アマルと親イラン系とされるシーア派組織ヒズボラの間で戦闘が断続的に展開されており、90年7月にはアマルを支援するためPLOが介入した。

(口) 人質問題

89年7月、イスラエル特殊部隊はヒズボラ指導者オベイド師(レバノン人)を拉

その後、90年2月以降レバノンのシーア派指導者等が人質を解放すると発言するなど人質解放へ向けての機運が高まっていたところ、4月には米国人人質を始めとする5名の人質が解放された。

(ハ) わが国の立場

わが国は、国民和解憲章に基づくレバノンの平和、統一、主権及び領土保全の早期回復を期待する旨表明している。また、89年には、赤十字国際委員会を通じレバノンに対する人道援助を実施した。

人質問題に関しては、あらゆる人質行為を非難するとともに、拉

(7) イラン・イラク紛争

(イ) 情勢の概観

88年7月のイランによる安保理決議598の受諾により、8年間続いたイラン・イラク紛争は一応の停戦に達した。

停戦の実現の後、イランとイラクの間では88年8月から89年4月まで4回の和平交渉が行われたが、戦争捕虜、撤兵、国境線の扱いをめぐる両国の対立は深く、取り立てて進展が見られない状況であった。この状況を打開するため、エリアソン国連事務総長特別代表は、89年10月より11月までイラン・イラク両国間を往復する外交活動を展開した。この努力は、両国間の和平交渉に具体的な進展こそもたらさなかったものの、直接両国間を往復したことにより、両国ハイレヴェルの意見を聴取して他方に伝達することができ、また、停戦の継続、交渉の継続、国連イラン・イラク軍事監視団への協力、傷病戦争捕虜解放につき双方の原則的合意を得ることに成功した。

他方、国連事務総長は停滞している和平交渉の進展を図るため、国連安保理の協力を要請した。90年2月、安保理はこの紛争に関する非公式及び公式会合を開催するとともに、事務総長の仲介努力を支持する議長声明を発表した。

3月、事務総長はこの安保理議長声明を踏まえる形で、次回の和平交渉の議題として8項目提案を行い、ピコ事務総長特別補佐官が4月に両国を訪問して、関係者間への説明を行った。

5月に入って、イラクのフセイン大統領が直接イラン指導者に書簡を送付し、大統領間の直接対話を呼び掛けた。これに対しイラン側も返書を発し、以後両国間で直接交渉に関する書簡が交換された。7月には、国連事務総長主催の両国外相会議が1年3か月ぶりに実現した。

8月にクウェイトに侵攻したイラクは、イランに対しイラン・イラク紛争に関するイラン側提案を受諾するとの譲歩を示し、イラン・イラク国境からのイラク軍の撤退とイランとの戦争捕虜の交換を開始した。イランはこのようなイラクの動きを歓迎している。

(口) わが国の立場

わが国は、国連安保理決議598の採択にも積極的に参加し、財政的支援を含め国連事務総長の調停努力を全面的に支援してきたのみならず、両紛争当事国に対し紛争の早期平和的解決を呼び掛けている。また、国連イラン・イラク軍事監視団に対しては資金協力を行うとともに政務官として外務省員1名を派遣した。

わが国は、紛争の早期平和的解決のため可能な限りの努力を行っていくとの立場より、国連事務総長の和平努力を今後とも積極的に支援していく方針であり、紛争終結後は両国の戦後復興に関してもできる限りの協力を行っていくとの姿勢で臨んでいる。

(8) イラクのクウェイト侵攻

(イ) 情勢の概観

90年7月、イラクはクウェイト及びアラブ首長国連邦が石油の過剰生産を行い、国際石油価格下落の元凶となっているとして両国を非難し、特にクウェイトに対しては、債務の帳消しを求めるなど緊張が高まっていた。これに対し、サウディ・アラビア及びエジプトが積極的仲介を行い、7月31日にサウディ・アラビアにおいてイラクとクウェイトの直接交渉が実現したものの、この交渉は決裂し、8月2日、イラク軍はクウェイト領に侵攻した。イラク軍は、翌3日までにクウェイト全土をほぼ制圧し、8日にフセイン・イラク大統領は、事実上のクウェイト併合であるイラクとクウェイトの「統合」を発表した。

これに対し、米ソ両国がイラクを非難する共同声明を発表するなど、イラクに対する国際的非難が高まり、アラブ諸国も緊急アラブ首脳会議(8月10日)においてイラクを非難する決議を採択した。ただし、アラブ諸国にはイラク非難に消極的な国もあり、必ずしも一枚岩というわけではない。

国連安保理は8月2日中に緊急理事会を開催し、イラクのクウェイト侵攻を非難し、イラク軍の即時無条件撤退を求める決議(安保理決議660)を採択した。この決議を遵守しないイラクに対し、安保理は輸入の全面禁止、医薬品を除く輸出の禁止、投資その他の経済援助の禁止などの経済制裁を求める決議(同661)を採択した。さらに、安保理は、イラクによるクウェイト併合宣言を無効とする決議(同662)、イラク及びクウェイト国内の外国人に出国を認めるようイラクに要請する決議(同664)、経済制裁の厳格な実施を確保するため、海上部隊を展開している国連加盟国に対し、出入港する船舶を停止させるために必要な措置をとることを求めた決議(同665)を採択した。また、デ・クエヤル国連事務総長は、アジズ・イラク外相と会談するなど、一連の安保理決議を踏まえた問題解決のための努力を行っている。

国際の平和と安全の維持について規定した国連憲章第7章に基づく包括的経済制裁の発動及び武力行使も含めると解釈されてぃる「必要な措置」をとることを求めた決議の採択は、国連史上画期的なものである。これは、東西関係が改善する中で平和の維持という国連に本来求められていた役割が機能し始めたことを示すものとして注目されている。

クウェイトとサウディ・アラビアの国境地帯で軍事的緊張が高まる中で、米国はサウディ・アラビアの要請に応じて、同国への兵力の移動を開始し、英国も軍事支援を開始した。このほか、フランス、豪州、カナダ、イタリア、オランダ、ベルギー等も艦船を派遣した。米国は対イラク禁輸の確保のため、洋上監視体制を強化している。

他方、国際社会による経済制裁及び軍事的圧力が高まる中、イラクはクウェイト及びイラク在留の外国人の出国を禁止するとともに、一部先進民主主義諸国の国民の身柄を拘束し、国内の軍事施設、石油施設に強制的に移動させた。

(口) わが国の立場

今回のイラクの侵略は、わが国にとって次の3つの意味で重大な問題となっている。第1に、今回イラクは国連憲章を明白に侵犯し、侵略行為を行っただけではなく、その行為は国際秩序に対する挑戦であり、国際の平和と安全を破壊するものとして断固否定しなければならない。第2に、東西関係に大きな変化が生じ、国際政治の新しい秩序が模索されている時だけに、このような違法行為を是正するために行われている国際的努力において、国際的責任を担う立場にあるわが国が積極的役割を果たしていくことが重要である。第3に、中東湾岸地域は世界の石油埋蔵量の65%を占めており、同地域を長期的に真に安定させることがエネルギーの安定供給確保の見地から不可欠である。特にわが国は、この地域に石油エネルギー供給の7割を依存しているだけに、これは死活的な国益の問題である。

わが国はこのような認識の下、イラクのクウェイト侵攻及び併合を強く非難し、イラクに対し即時無条件撤退を求めた安保理決議660の即時履行を強く求めている。また、対イラク制裁措置を決定した安保理決議661の成立に先立って自主的に包括的経済制裁措置を決定するとともに、同決議の成立後は決議の内容を履行するための所要の国内措置をとった。また、この問題に関しては、累次の安保理決議を受けて米国を始め、欧州、アラブ、アジアの多くの国がこれらの決議の履行のための国際的努力を続けているが、わが国もこうした国際的努力への積極な貢献として総額10億ドルに上る輸送、物資、医療、資金等の面での措置を決定するとともに、さらに今後の中東情勢の推移等を見守りつつ、10億ドルを限度として追加的に協力を行うこととした。また、深刻な経済的困難を抱えるに至っている周辺諸国に対する総額20億ドル程度の経済的支援及び2,200万ドル強の難民援助を行うとの方針を打ち出している(別表参照)。

|

[別表]中東における平和回復活動に係るわが国の貢献策 (90年8月29日)

(注1)8月30日、この分野において総額10億ドルの協力を行う旨発表。9月14日、新たに10億ドルを上限とする追加的協力の用意がある旨表明。 (注2)9月14日、総額20億ドル程度の経済協力を実施することを決定。 (注3)さらに、9月7日、ジョルダン等における難民の本国帰還費用として1,200万ドルの追加緊急援助の実施を決定。

|

(9)アフガニスタン問題

(イ)情勢の概観

89年2月にソ連軍が撤退を完了した後も、ソ連の支援を受けるカブール政権と米国、パキスタンなどの支援を受けるムジャヒディーン・ゲリラとの戦闘が継続している。カブール政権ではクーデター未遂が2度発生する一方、ムジャヒディーン側の内部抗争も露呈し、アフガン情勢は膠着状態に陥っている。

米ソ間ではソ連軍撤退の後も一連の外相会談、専門家会合を通じこの問題の政治的解決に向けた話合いが進められてきており、90年6月の首脳会談では、将来の政権を選挙によって樹立することが合意されたが、移行期間のカブール政権の扱いにつき依然意見の相違がある模様である。

(口)わが国の立場

わが国は、ソ連軍の撤退完了を歓迎するとともに、今後は国民の幅広い支持基盤を有する政権の樹立が不可欠であるが、これについてはアフガン人自身の解決によるべきとの立場であり、国連による監視活動、アフガン難民自主帰還援助などに対して財政的、人的援助を実施している。

(10)南部アフリカ問題

(イ)南ア問題

89年9月に発足したデ・クラーク政権は、白人支配体制をもはやこれ以上維持できないとの認識から、アパルトヘイトの撤廃に向けて黒人指導者との交渉に入ることを決意し、90年2月にはアフリカ民族会議(ANC)、パン・アフリカニスト会議(PAC)等、反アパルトヘイト団体の合法化やANCのマンデラ氏等の政治犯の釈放など、思い切った措置をとり、黒人側が交渉の前提としていた条件のうち相当部分を満たした。

こうした政府の動きに対し、黒人側の最大勢力であるANCは政府との対話に応じる姿勢を示し、5月、アパルトヘイト撤廃に関する本格交渉の前提条件となる非常事態宣言の撤廃、政治犯の釈放問題及び政府側が主張しているANCの武力闘争路線放棄等を話し合う予備交渉が開かれた。この交渉では、暴力的環境の解消への双方の約束、政治犯の定義を検討する合同作業部会の設置及び政府による治安関連法規の見直しにつき合意が得られた。しかし、将来の政治・経済体制については双方の立場に大きな隔たりが残っている。

デ・クラーク大統領は予備交渉の後も、分離施設法、集団居住地法、人口登録法等、アパルトヘイトの根幹をなす法律の廃止について言及するなど、改革推進の決意を示しており、6月にはナタール州を除いて非常事態宣言の解除を宣言するとともに、分離施設法の廃止を決定した。

(口)ナミビア問題

南アフリカの不法統治下にあったナミビアでは、89年4月より国連安保理決議435に基づく独立手続きが開始され、11月には国連ナミビア独立支援グループ(UNTAG)による監視の下、制憲議会選挙が実施された。こうした進展は、88年春以降の米ソ両国による協調的な影響力の行使によるところが大きい。

制憲議会選挙では、一党制と社会主義的な立場を掲げてゲリラ闘争を展開し、ナミビア独立の中心となってきた南西アフリカ人民機構(SWAPO)が過半数の議席を得て与党となったが、憲法を単独で制定し得る3分の2以上の議席を獲得することはできなかった。このため、選挙後の憲法起草過程においてSWAPOは自由主義経済、複数政党制を主張する野党第一党民主ターンハレ連合などとも妥協し、2月には複数政党制を前提とし、全人種平等の原則を掲げる民主的な憲法が採択された。初代ナミビア大統領にはヌジョマSWAPO議長が選出され、3月21日に独立が達成された。

(ハ)その他

以上のほか、アンゴラ内戦については一時中断していたアンゴラ政府と反政府組織アンゴラ全面独立民族同盟との交渉が90年4月よりリスボンにて再開された。モザンビーク内戦についても、政府と反政府組織モザンビーク民族抵抗運動との間で交渉による内戦終結への機運が高まっている。

(二)わが国の立場

南ア問題に関しては、わが国は、デ・クラーク政権の改革に対応して、南ア政府との対話を拡大する方針を打ち出すとともに、対南ア制裁措置については、本格交渉への障害が依然残っていることから当面これを維持することとしている。

また、ナミビア問題に関しては、わが国は、UNTACに対し自発的な拠出を行ったほか、選挙監視要員を派遣し、ナミビアの独立に貢献した。

1.軍備管理・軍縮の現状

この1年間、米ソ両国が新しい関係に入り、東西関係が大きく改善に向かう中で、軍備管理・軍縮についても真剣な努力が継続された。

(1)米ソ間の軍備管理・軍縮

米国とソ連との間の戦略核兵器削減交渉(START)は、89年後半以降の数次にわたる外相会談を通じ大きく進展した。これは主としてソ連側が、従来主張してきた立場(防御・宇宙交渉とのリンク、海洋発射巡航ミサイルの取扱い等)を順次変更したためである。90年6月の米ソ首脳会談では、これらの成果をまとめた基本合意文書が発表された(別表参照)。ジュネーヴにおける両国代表団はこれをうけて90年中に条約に署名することを目指して更に交渉を続けている。

なお、6月の米ソ首脳会談では、化学兵器の生産停止、保有化学兵器の大幅な削減等を内容とする米ソ化学兵器廃棄協定が署名された。また、同会談においては米ソ地下核実験制限条約及び平和目的核爆発条約(注) に関し、その検証方法を定めた議定書が署名された。

[別表]戦略兵器削減交渉(START)基本合意

|

(2)欧州通常戦力(CFE)交渉

89年3月からウィーンにおいてNATO、ワルシャワ条約機構加盟諸国間で戦車、火砲、航空機、米ソ駐留兵員等の通常戦力の削減を目指して行われている欧州通常戦力(CFE)交渉は、当初よりNATO側の積極的リードにより順調に進展してきた。こうした状況下で、89年後半、東欧諸国の民主化に伴うソ連の影響力が極端に低下した結果、ワルシャワ条約機構の軍事同盟としての機能は大幅に低下するに至った。このため、当初軍事同盟間の交渉として開始されたCFE交渉は、にわかに、22か国対ソ連の交渉という様相を帯びるに至った。ソ連は、折から深刻さを増した民族対立、経済不振等の国内問題及びドイツ統一問題への対応に迫られたこともあり、CFE交渉に対し、著しく硬直的な立場をとるに至った。しかしながら、米ソ両国とも90年中に予定されているCSCE首脳会議におけるCFE条約の署名を目標に掲げており、統一ドイツのNATO残留問題も一応の解決を見た現在、航空機の規制の問題等の処理如何

(3)化学兵器

イラン・イラク紛争において化学兵器が使用されたことを契機として、その包括的禁止を求める国際的機運が高まり、89年1月にはフランス政府の主催で化学兵器禁止パリ国際会議が開催され、現在ジュネーヴ軍縮会議で行われている化学兵器包括禁止条約交渉の促進などを内容とする宣言が採択された。また、同年9月にはオーストラリア政府の主催で化学兵器禁止官民合同会議が開催され、政府のみならず各国の化学産業界の参加も得て、同条約の早期妥結の必要性が確認された。さらに、既述のとおり、米ソニ国間においても長年にわたる交渉の末、90年6月の首脳会談で化学兵器廃棄協定が署名された。こうした動きを受けて、ジュネーヴ軍縮会議における化学兵器包括禁止条約作成交渉(69年開始)の進展に一層の期待が寄せられつつある。

(4)核兵器、化学・生物兵器、ミサイルの不拡散

東西関係が大きく変化する中で、核兵器、化学・生物兵器、ミサイルの拡散が世界の平和にとって脅威となっているという認識が高まっている。ヒューストン・サミットにおいても「国境を超えた問題に関する声明」が発出され、これらの大量破壊・殺戮

核不拡散については、核不拡散条約(NPT)を中心とした国際的枠組みが有効に機能してきた。NPTに関しては、条約の規定に基づき、条約の実施状況を締約国が評価することを目的として、5年毎に再検討会議が開かれることとなっている。90年8月から9月にかけて行われる第4回再検討会議は、条約の規定に基づきNPTの延長期間を審議する95年の締約国会議を5年後に控えた重要な会議であり、NPTの維持と強化のために重大な意味を有する。(原子力の平和利用については本章第2節第6項参照)

化学兵器の不拡散については、85年以来、わが国を含む西側20か国は化学兵器の原材料となる化学物質の輸出規制等に関し定期的に非公式な会合を開催している。オーストラリア・グループと呼ばれるこの会合では化学兵器の原材料の輸出規制のほか、この兵器の製造に使用される機器、設備等の輸出に関し産業界の注意を喚起し、中東諸国等が化学兵器を開発することに歯止めをかけるため各国の意見調整が行われている。

ミサイルの不拡散については、87年以降、わが国を含む西側主要国は共通のガイドラインにより核兵器の運搬能力を有するミサイル・システムの建設に利用しうる関連機材や関連技術の輸出規制を実施してきている。このガイドラインの実効性が更に高まるよう、より多くの国がこのガイドラインを遵守することが望まれる。

(5)国連における軍縮審議

第44回国連総会における軍縮問題の審議は、米ソ核軍縮交渉の進展、CFE交渉の開始、東欧諸国の民主化の動き等、国際環境が改善の方向へ向かう中で89年10月に開催された。各国の発言には従来より現実的かつ実際的なものが多かったが、米ソ間ないし東西欧州間に比べ多数国間軍縮の進展が不十分との声も存在した。

(6)ジュネーヴ軍縮会議における審議

ジュネーヴ軍縮会議の89年の審議は、2月より4月まで(春会期)及び6月より8月まで(夏会期)開催され、核実験禁止、化学兵器、宇宙等の8議題が取り上げられた。

このうち核実験に関しては、わが国による働きかけもあって、84年以降関係国間の意見の対立から設置されていなかった核実験禁止問題を専門に議論するアド・ホック委員会(90年の議長はわが国)が設置され、実質的な審議が再開された。

化学兵器に関しては、既述のとおり、69年以来、条約を作成する作業が続けられており、89年も会期中の審議に加え会期外の非公式の協議が継続され、検証の問題などに関し精力的に交渉が行われた。

2.わが国の対応

わが国は、軍備管理・軍縮のための国際的な努力に積極的に参加することを基本政策としている。軍備管理・軍縮は抑止力を維持しつつ、軍備レベルを均衡のとれた形で引き下げていくことにより関係国の安全を高め、世界の平和と安全に資するようなものでなければならず、また、その合意は検証可能なものでなければならない。わが国は、このような基本的立場に立って、START、CFE等に関し、米国を始めとする西側諸国の努力を支持している。また、わが国自身も、ジュネーヴ軍縮会議、国連等の場において、化学兵器包括禁止条約交渉、核実験の制限等の分野での国際的な努力に参画している。

1.わが国を取り巻く安全保障上の環境

今日、米ソ関係を基軸とする東西関係は、欧州を中心に対立から協調へとその基調を大きく変化しつつある。しかし、東西関係自体なお不安定性と不確実性を残しており、力の均衡の上に立脚した抑止と、それを前提とした対話という東西関係改善のための基本的な構図には変化がない。

それに加えて、イラクのクウェイト侵攻に象徴されるような、東西関係の変化の結果としてかえって新たに表面化した不安定要因も少なくなく、今後の問題としてはその点にも十分配慮した安全保障政策が一層求められている。

(1)ソ連の動き

ソ連はアフガニスタンからの撤退完了(89年2月15日)に続き、89年末にカムラン湾からのMIG-23戦闘機及びTu-16爆撃機の撤収完了を発表し、89年5月にはモンゴルからの陸上師団の撤退を開始した。また、極東配備のソ連軍については、90年末までに陸上戦力について12個師団、空軍について11個飛行連隊、海軍について艦艇16隻を各々削減するという89年5月の北京における演説でゴルバチョフ書記長が発表した計画は、概ね予定通り実施されている模様であり、極東ソ連軍は量的な面では減少しつつある。

しかし、削減の対象は旧式装備にとどまっており、他方で、陸上部隊におけるミサイル、火砲、多連装ロケット等による能力の向上、空軍における第4世代の航空機の配備、海軍における高性能の攻撃型潜水艦、ミサイル駆逐艦等の配備等に象徴される兵器の近代化は進んでいる。さらにソ連がこの地域に配備している核戦力は、依然膨大である。

また、ソ連は1978年に北方領土に陸上戦力を再配備し、83年以降はMIG-23戦闘機(約40機)も配備しているが、この戦力配備についてもこれまでのところ大きな変化は見られない。

ゴルバチョフ大統領のこれまでの対外政策やソ連の国内事情を考慮すれば、ソ連が対外的な侵略に出る可能性は小さく、その意味で、意図の面からみればソ連の脅威は一般的には大幅に減少したというのが、国際社会における判断である。それだけに、極東ソ連軍の軍事態勢に見られる近代化、戦闘能力の向上の動きと欧州におけるソ連の兵力削減の動きとの間の対比が一層顕著なものになっている。

(2)米国の動き

米国も、90年に入り、国防予算削減の見地から海外兵力の再編成に着手し、欧州のみならず、アジア・太平洋地域でも兵力の調整を行う旨明らかにした。ただし、米国は、「欧州の戦略環境の変化は東アジアには反映されていない」(4月のチェイニー国防長官報告)との認識に立って、米軍配備の合理化についても、前方展開戦略や二国間の安全保障取極を維持するとの方針の下で、この地域における米国の戦闘能力を低下させることのないよう配慮しつつ、段階的に進めていく意向を明らかにしている。

この関連では、90年5月から始まった在比米軍基地の存続をめぐる交渉の行方や在韓米軍から韓国軍への作戦統制権の委譲などの動きも注目される。

(3)その他のアジア・太平洋地域諸国家の動き

朝鮮半島をめぐる動きについては、近年、韓国とソ連の関係が、盧泰愚

また、その間に北朝鮮による核開発の可能性が国際的な注目を集めるに至っており、北朝鮮による国際原子力機関(IAEA)の査察の受入れを実現することが、核拡散防止問題の当面の大きな課題になっている。

東南アジアの不安定要因となっているカンボディアの内戦についても、各種の国際的な努力にもかかわらず、解決の確たる見通しは立つに至っていない。

また、南西アジアでは、カシミール問題についてのインドとパキスタンの長年にわたる対立が、90年に入ってから再び緊張の度合いを高めている。

それに加えて、インドの海軍力の増強が近年、国際社会の注目を集めている。インド洋はわが国と中近東の産油国とを結ぶ重要な海上交通路でもあり、インドの海軍力の増強はわが国にとっても注目すべき動きである。

さらに、わが国が石油の7割を輸入しているペルシャ湾岸地域の安定は、わが国にとって死活的な重要性を持つ問題であるが、8年間続いたイラン・イラク紛争がやっと停戦状態に入り、また、アフガニスタンからのソ連軍の撤兵が完了したばかりのところで、イラクのクウェイト侵攻が起こり、ペルシャ湾岸地帯の不安定さを改めて印象づける形となっている。(地域紛争については本節第3項参照)

2.わが国の安全保障政策

わが国の安全保障政策は、日米安保体制を通じて確保される米国の抑止力と自らの防衛努力、そしてそれに加えて、国際政治の安定を確保するための外交努力という3本柱で構成されている。

(1)日米安保体制

日米安保条約については、90年6月23日で締結後30年を経たことになるが、今やその存在自体がアジア・太平洋地域の国際政治の安定のための重要な枠組みの一つとなっており、その意味で、日米安保体制は地域の安定に対する国際政治上の重要性も併せ持っている。日米安保体制については、近年在日米軍経費の負担と米国に対する技術移転の2点の重要性が高まっており、また、日米間の防衛協力も引き続き重要である。(日米安保条約の意義については第3章第2節第3項参照)

(2)防衛力整備

わが国の平和と安全を守る上で、日米安保体制の堅持と並んで、自らの防衛力を整備することは重要である。また、この面でわが国ができる限りの努力を行うことが、日米安保体制の維持の上からも重要である。

わが国は、平和憲法の下、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないとの基本理念に従い、節度ある有効な防衛力の整備に努めてきており、今後ともこのような努力を続ける必要がある。

なお、わが国が軍事大国の道を歩むのではないかということに対して、アジアの一部の国々の間に懸念が存在することは事実であり、専守防衛に徹するというわが国の姿勢を機会あるごとに明確にしていくことが重要である。

(3)外交努力

アジア・太平洋地域の長期的安定を確保するために、朝鮮半島の安定、カンボディア和平等の懸案事項の解決やこの地域の国々の経済発展の一層の促進を目指す外交面での努力を多面的に行うことは、わが国の安全保障の見地から重要である。

さらに、よりグローバルな視野に立って、イラクのクウェイト侵攻に際して見られるような平和の維持のための国際的な努力に憲法の範囲内で協力していくことや国際的な軍備管理・軍縮の努力の促進に協力していくことは、直接、間接にわが国の安全保障を取り巻く環境の改善に資するものであり、国際社会におけるわが国の責任を果たすという見地に加えて、わが国の安全保障という見地からも重視すべき外交課題である。

|

ソ連のガットへのオブザーバー参加は、その後90年5月のガット理事会で承認された。 |

|

EC加盟国の加重平均により算出される欧州通貨単位。 |

|

第3次インド・パキスタン戦争後の1972年に両国間で締結された。「両国間の紛争を二国間交渉を通じての平和的手段または両国間で合意するその他の平和的手段」により解決すること等を内容とし、両国とも同協定の遵守の必要性に言及している。 |

|

イスラエル占領下にある西岸・ガザ地区におけるパレスチナ人の蜂起。 |

|

国会におけるキリスト教徒とイスラム教徒の議席配分等を決めた両教徒間の和解のための合意。 |

|

核実験の爆発規模上限を150キロトンとする条約。それぞれ74年及び76年に署名されていたが、米ソとも未批准。 |