第5節 国際協力構想の推進

すでに第1章第3節3.(1)でも言及したように、近年のわが国の国力の著しい伸長を背景に、国際平和の維持・確保等の政治的分野におけるわが国の活動への国際的期待が高まっている。

今日、米ソを中心とする東西間の対話の進展等を背景に、世界各地の地域紛争、地域問題が平和的解決に向け大きな動きを見せており、「平和のための協力」は、紛争の解決、和平定着に向けますます重要なものとなってきているといえよう。

(1) 平和基盤を作るための外交努力

紛争が解決に向け進展をみる上で、紛争当事国の信頼関係を構築したり、対立する問題点の解決に向けわが国としても貢献していく必要がある。かかる観点より、わが国は、例えばイラン・イラク紛争において、その最終的解決に向け、両国とのパイプを維持しつつ、その平和的解決に向け粘り強い外交努力を行ってきている。また、地域紛争の解決に向け、近年、国連事務総長が「シャトル外交」を推進してきているが、かかる国連事務総長の活動に対する側面的支援を行ってきている。

(2) 国連の平和維持活動等に対する資金面、要員派遣面での協力

国連を中心とする地域紛争の解決努力が活発化するなか、平和維持活動の役割は重要なものとなってきており、わが国としても、かかる国連の平和維持活動への協力の強化・拡充に努めている。

資金面においては、従来より分担金等の面で協力を行ってきているが、これを更に強化・拡充すべく、88年5月発足した国連アフガニスタン・パキスタン仲介ミッション及び同年8月発足した国連イラン・イラク軍事監視団に対し、87年度補正予算において、それぞれ500万ドル、1,000万ドルの任意拠出を行ったほか、88年度補正予算においては、89年4月発足した国連ナミビア独立支援グループに対し、1,355万ドルの任意拠出を行った。

また、国連の平和維持活動が急増するなか、国連の同分野における財政状況は逼迫しており、わが国としてもかかる国連平和維持活動の円滑な実施を支援すべく、PKO支援強化信託基金を国連に設立し、89年度において同基金に対し250万ドルの任意拠出を行った。同基金は、今後各地で起こりうる国連による平和維持活動の立ち上がりのために要する緊急の支出を賄

さらに、国連の平和維持活動に世界各国が各種要員を派遣し、平和維持活動に対する人的貢献を行っているなか、平和国家であるわが国としても、人的側面からも積極的協力を行い、国連の行う平和維持活動等に対し、各国と協力し共に平和のために尽力していくことが重要となってきている。

このような考えに立ち、88年6月国連アフガニスタン・パキスタン仲介ミッション並びに同8月国連イラン・イラク軍事監視団に外務省職員を政務官として派遣したのに加え、ナミビアにおいては、制憲議会メンバー選出のための選挙(89年10月上旬予定)を監視すべく、国連ナミビア独立支援グループに対し、30名程度の選挙監視要員を89年10月中旬より約1か月間派遣する予定である。

また、カンボディア問題、中米問題等においても、平和的解決に向け大きな進展がみられるが、同紛争の解決の過程で平和維持活動に対し、資金面及び要員派遣面での協力を推進していくとの方針であり、わが国としては、今後とも、資金面のみならず、選挙監視、輸送、通信、医療等、わが国にふさわしい分野での要員派遣面での協力の強化、拡充を図っていく考えである。

(3) 国連軍縮京都会議

89年4月、京都において国連軍縮京都会議が開催された。この会議は、88年6月の第3回国連軍縮特別総会における竹下総理大臣の提案に基づき国連の主催で開催されたもので、国連が主催する軍縮に関する会議としては、わが国で初めてのものであった。会議には、海外より30か国以上60名の国会議員、外交官、地震専門家、NGO代表、ジャーナリスト等が、また、わが国からも各界より30名以上が参加し、4日間にわたり活発な意見交換が行われた。

京都会議がわが国総理大臣の提唱により開催されたこと、及び宇野外務大臣が会議に出席し冒頭挨拶を行った点は、わが国の軍縮に対する積極的な取組みを示すものとして、参加者からも高い評価を得た。会議においては、(あ)安全保障と軍縮、(い)核兵器、化学兵器の不拡散、(う)核実験禁止と検証、(え)公開性、透明性及び信頼醸成措置、(お)軍縮に対する二国間及び多国間アプローチ、といった広範なテーマにつき話合いがなされた。同会議において、わが国が率先して進めてきた核実験検証制度に対する国際的理解が高められ、核軍縮、化学兵器禁止等の軍縮問題に関し、参加者間で理解が深まったことは高く評価される。

(1) わが国援助全般

わが国は米国に次ぐ世界第2の援助国であり、極めて近い将来、世界第1となることが予想されている。平和国家を標榜

(イ) 援助の理念

わが国の援助は、(あ)開発途上国の貧困、飢餓等の諸国を看過し得ないという人道的考慮、及び(い)開発途上国の安定と発展が世界全体の平和と繁栄にとって不可欠という意味での国際社会の相互依存の認識、という二つの理念に基づいて行われている。

(ロ) 援助量の拡大

わが国は、79年以来4次にわたり中期目標を設定し、ODAの拡充に努めている。この結果、わが国のODA実績は10年前の78年と比べ、88年には円ベースで2.51倍、ドル・ベースでは4.12倍と飛躍的に増大した。

わが国のODA実績及び対GNP比の推移(支出純額ベース)

89年度予算においても、一般会計予算では主要項目中最大の伸びを確保し、7,557億円(対前年比7.8%増)、事業予算ベースでは約1兆3,698億円(110億ドル)、対前年比1.6%増となり、95億ドル弱の援助予算を組んだ米国を抜き、世界最大の援助予算となっている。

わが国のODA関係予算の推移(当初ベース)

(ハ) 第4次ODA中期目標

78年に開始された3次にわたる中期目標の達成後、88年6月に第4次中期目標(88~92年)を設定し、質量両面におけるODAの充実に努めている。

|

第4次中期目標(骨子)

(注1)後発開発途上国(LLDC)への援助の一層の無償化促進等 (注2)研修員受入れ、専門家派遣の充実等 |

(2) わが国援助に対する諸外国の評価

わが国援助は途上国のみならず先進国からも極めて高い評価を得ている。89年2月のOECD開発援助委員会(DAC)対日援助審査において、わが国のODAが急速に拡大し、今や米国とともに世界の援助大国になりつつあることが十分認識され、わが国の積極的な援助努力が各国から高く評価された。同審査後のプレス・リリースでは、わが国の推進している第4次中期目標を歓迎し、最近のサハラ以南アフリカに対する援助の増強を評価するとともに、調達政策における進展を評価すること等、が明記された。

他方で、わが国ODAの対GNP比及びODAの質の改善、援助の贈与部分の一層の増加、援助実施体制の強化、環境対策への取組み強化、国別援助分析の充実、事後評価の強化等が更に努力すべき点として指摘された。

(3) 援助の質的改善

ODAの量的拡大のみならず、質・内容の面でもさらに一層の充実を図っていくことが、重要である。

(イ) 贈与比率及びグラント・エレメント

援助の質を示す指標として用いられている贈与比率及びグラント・エレメントでは、わが国はDAC18か国中最下位となっている。これは、援助中に占める借款の比率が高いことがその理由であるが、わが国援助が歴史的、地理的関係の深いアジア地域を重視してきたことにも関係があり、この地域の経済発展が著しいことにより、無償資金協力のみならず、社会・経済インフラ整備のために受取国にとって有利な条件のわが国円借款の需要が極めて高いことによるものである。

(ロ) アンタイド化

わが国は、中期目標に基づく援助を開始した78年以来、援助の原則アンタイド化(調達先を援助を与える国に限ることなく、広く諸外国から調達できるようにすること)を打ち出しており、円借款の調達条件に関し一般アンタイド化に努めている。その結果87年のわが国の二国間ODAにおける一般アンタイド化率は62.7%で世界第2位となっている。

また、無償資金協力については、アフリカ諸国等に対する5億ドル程度のノン・プロジェクト型無償資金協力を完全にアンタイドで実施するなど、積極的に第三国からの調達に努力している。

このほか、開発調査を実施するチームの中に、外国人コンサルタントを採用することにも努めている。

(4) 援助のグローバル化

二国間援助の地域的配分は、ASEAN諸国を中心とするアジア諸国が60%以上を占め、その他アフリカ、中近東、中南米がそれぞれ10%前後となっている。今後ともより広い視野に立ち、わが国援助のグローバル化、被援助国の多様化が必要となっている。特に、アフリカ諸国等のLLDCに対する援助の拡充が国際的に求められる中にあって、援助のグローバル化は、わが国援助の理念の一つである人道的考慮にも合致することから、対アフリカ援助をこの10年間に約10倍(ドル・ベース)にするとともに、援助の一層の無償化を推進している。

DAC主要国の政府開発援助の質(約束額ベース 単位:%)

DAC主要国のタイイング・ステイタス比較(87年)

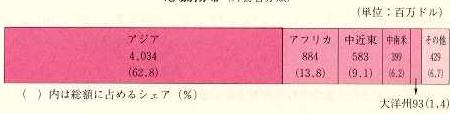

地域別分布(外務省分類)

(5) 援助の重点分野

二国間援助の分野別配分は、88年では一国の経済発展の基礎となる産業基盤を整備するためエネルギー、運輸、通信といった経済インフラ分野が39.4%を占めている。近年は農村・農業開発、教育、保健・医療など被援助国の国民の生活福祉の向上に、より直接的な形で役立つ基礎生活分野(BHN:Basic Human Needs)、さらには環境分野に対する協力にも力を入れている。特に、無償資金協力は73.1%が基礎生活分野に向けられている。

(6) 援助の効果的・効率的実施

援助の質・内容の充実とともに、適正かつ効果的・効率的実施の観点から、援助実施の各段階できめ細かい配慮を行っており、適切な援助方針の策定・政策対話の強化、優良案件の発掘・形成、事前調査の拡充、ローカル・コスト(相手国負担分)支援の拡充等による円滑な案件実施、第三者評価など評価の拡充・質的改善、人材の育成、アフターケア援助の充実等に努めてきており、今後とも援助量の拡大に合わせ、一層の努力を行うこととしている。

(イ) 国別援助方針の策定

開発途上国の経済社会情勢に関する十分な調査・分析のため、国際協力事業団(JICA)国際協力総合研修所に国別・分野別の援助研究会を設け、中長期的な観点から援助のあり方を検討し、さらに主要な被援助国に経済協力総合調査団を派遣し、開発途上国とハイレベルの政策対話を行い、こうした対話を踏まえ、援助方針の策定に反映させている(87年6月フィリピン、89年2月インド、同7月タイ)。

(ロ) 評価の充実

外務省は国際的専門家・民間有識者等第三者評価の拡充により援助評価の多角化・客観化にも努めており、評価手法の改善も含め、評価の充実を図っている(87年度評価実績160件)。その結果は82年度より毎年、経済協力評価報告書として公表しており、このようなまとまった形での評価報告書を公開しているのは先進国のうちわが国のみである。

(ハ) 援助実施体制の充実

効果的・効率的援助への課題に応え、今後さらに援助を拡充していくためには、その前提となる援助実施体制の整備が急務である。

援助量と援助実施要員数との関係をもってただちに援助要員の不足を示すものではないが、国際的に見てわが国の援助人員はかなり不足していることは明らかであり、援助量の拡大に合わせた増員が必要である。また、これを補足するものとして、NGOや地方公共団体、さらには、他の先進国や国際機関との一層の連携が必要となっている。

援助実施体制の充実との関連で、今後、開発援助に携わる高度な専門家を養成することが緊要であり、かかる観点から大学等の高等教育研究機関における援助関連教育研究の活発化を目的とする、いわゆる「国際開発大学」構想の推進につき現在検討が進められている。

(ニ) NGOとの連携強化

NGOによる開発協力活動は、(あ)草の根レベルでの開発協力事業を直接実施できる、(い)災害、食糧危機等緊急の事態の際に柔軟かつ迅速な対応ができる、(う)小規模の事業にきめの細かい援助が可能で、費用単位当たりの効果が大きい等、政府レベルの援助のみでは十分に対応し得ない種々の利点を有しており、また、国民参加による経済協力の推進の見地からも重要な役割をもっている。

このため、従来からの政府とNGOとの連携体制の強化等の支援措置を拡充し、89年度予算においては、「NGO事業補助金制度(1.1億円)」を設けてNGOへの資金援助を強化した。

(ホ) 援助広報

経済協力に対する国民の理解と協力を得るためには、経済協力が具体的にどういう形で行われ、いかに開発途上国の発展や民生の向上のために役立っているかを広く国民に知らしめることが極めて重要である。わが国の経済協力の現状については、これまで外務省及び援助実施機関(国際協力事業団[JICA]、海外経済協力基金[OECF])等により広報されており、他の先進国と比較して決して遜

また、わが国の援助が開発途上国の民生向上や経済発展に寄与している姿を海外に向けて広報していくことは、援助の外交的効果をあげるためにも重要であり、外務省を中心に幅広い広報活動を行っている。

さらに87年来、10月6日を「国際協力の日」と定め、この日を中心に国際協力に関する各種の行事を実施し、特に経済協力の重要性につき国民の認識と関心を促進することとしている。

(7) 技術協力

(イ) 人造り協力

技術協力は、開発途上国の国造りを担う人材を育成するという側面とともに、人と人との接触を通じて、わが国と開発途上国国民との間の相互理解と親善が深められるという特色を持っている。技術協力は、わが国の豊富な技術を生かした協力として今後の拡充が期待されている。

(ロ) 技術協力の実施

わが国の技術協力実績をDACベースの国際比較で見ると、87年の協力額8.53億ドル(1,234億円)では、DAC18か国中、フランス、米国、西独に次いで第4位であるが、技術協力のODAに占める割合ではDAC平均21.2%の約半分の11.4%で、DAC加盟国中第14位であった。わが国としては、ODAの質的な改善を図るためにも、技術協力の質的充実に留意しつつ、今後とも量的拡充を図るとともに、JICA等実施体制の強化に努めていく必要がある。

(ハ) 技術協力の種類

政府ベースの技術協力は主にJICAを通じて実施されており (外務省の交付金89年度1,137億円)、この技術協力は開発途上国の多様なニーズに対応して次のような形態で行われている。

(a) 研修員受入れ

途上国の中堅技術者、行政官等を研修員としてわが国に受け入れ、これら研修員に対し、特定分野の専門的知識・技術を移転(88年度新規受入研修員4,821名)。

(b) 専門家派遣

途上国の政府機関、試験機関等に対し、企画立案、調査研究、指導普及活動等に関する高度な技術・知識を持つ日本人専門家の派遣。研修員受入れと並ぶ基本的な技術協力の形態(88年度新規派遣専門家2,388名)。

(c) 機材供与

通常、「単独機材供与」と呼ばれ、専門家、青年海外協力隊員の派遣、受入研修員の帰国に際し、技術指導、普及、移転を行うのに必要な機材の供与(88年度77件 19億8,800万円)。

(d) 開発調査

途上国における公共的な開発計画に関し、コンサルタント等からなる調査団を派遣し、開発計画の推進に寄与する計画を策定し、報告書を作成する事業。計画策定等に係わる技術移転を図るとともに、相手国政府が開発計画に係わる政策判断を行う上での基礎的資料を提供する点で、重要な役割を担っている。

(e) プロジェクト方式技術協力

上記専門家の派遣、研修員の受入れ及び機材供与の3要素を、効率的・有機的に組み合わせた総合的な技術協力。センター協力、保健医療協力、人口・家族計画協力、農林業協力、産業開発協力の5事業に分類される。

(f) 開発協力

開発途上国の社会経済の開発に対し、ソフトな条件の資金供与と技術の提供(専門家派遣、研修員受入及び調査)を連携させた協力。日本輸出入銀行、海外経済協力基金からの貸付け等を受けるのが困難な事業を対象。

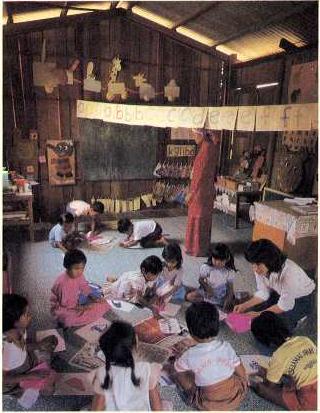

(g) 青年海外協力隊

技術協力の一環として、技術を身につけた青年を派遣し、途上国の人々と生活を共にしながら、国造り、人造りに協力し、もってこれら諸国とわが国の友好関係を深める(88年度38か国へ889人派遣、89年5月末現在1,871人の隊員を派遣中)。

(h) 青年招聘

未来の国造りを担うASEAN諸国等の青年をわが国に招き、日本の同世代の青年との交流を通じ、相互理解、真の友情と信頼を強めるため、88年度総計1,085人を招聘。

(i) 国際緊急援助隊の派遣

88年度、スーダン洪水災害、ネパール地震災害、ジャマイカ・ハリケーン災害、ソ連アルメニア地震等10件の海外における大規模な災害に計52人の国際緊急援助隊(85年発足)を派遣。

活躍する青年海外協力隊

(マレイシア)

(8) 無償資金協力

(イ) 概 要

無償資金協力は、68年度の開始以来、年々大幅に拡充しており、88年度予算は1,930億円であり、10年前の78年度予算(686億円)の約2.8倍の伸びを示している。近年無償資金協力はODAの中でも特に著しい伸びを示し、援助の質の向上を図るための重要な柱となっているが、この無償資金協力は次の形態で行われている。

(a) 一般無償援助

わが国無償援助の中核をなす一般無償援助は、原則として、経済収益性が低く、開発途上国の自己資金あるいは借入れによる実施が比較的困難な案件であり、かつ住民の生活の向上に直結している基礎生活分野及び人造り分野を主要対象としている。従来円借款により対応してきた輸出振興及び後発開発途上国(LLDC)の基礎インフラ整備についても、無償資金協力によりある程度弾力的に対応している。

88年度の一般無償援助実績は54か国、総額1,264億円に達している(債務救済のための無償資金協力及び経済構造改善努力支援のためのノン・プロジェクト無償資金協力を含む)。

またわが国は、78年3月の国連貿易開発会議(UNCTAD)貿易開発理事会(TDB)閣僚会議の決議に基づきわが国に対して77年度以前に締結した取極に基づき公的債務を有していたLLDC及びMSAC(18か国)を対象に、債務救済のための無償資金協力を78年度から実施しており、88年度には11か国に対し、約118億8,862万円を供与した。

(b) 水産関係援助

水産業において世界で最も進んだ技術と豊富な経験を有するわが国は、開発途上国の水産振興に寄与するため、88年度には、エクアドルの国立養殖・海洋研究センター計画、ガーナのテマ漁港再整備計画、モロッコの沿岸漁業振興計画等、計24件の事業に対し105億円の協力を実施した。

(c) 災害関係援助

昨今、災害関係援助についてのわが国への期待が強くなっていることに鑑み、わが国は、迅速な援助の実施、援助関係国際機関との連携の強化、拡充を図っている。88年度においてはバングラデシュの洪水、ソ連の大地震、中米のハリケーンなど近年にない大規模災害が世界各地で頻発し、また、アフガニスタン紛争、イラン・イラク紛争における進展に伴い、被災民に対する援助機運が国際社会の中で高まったことなどを踏まえ、わが国としては、総計33件、82億1,820万8,000円の援助を供与した。

(d) 文化関係援助

開発途上国における教育及び研究の振興、文化財及び文化遺跡の保存・活用、文化関係の公演・展示などの開催等のために使用される資機材の購入に必要な資金の供与を目的とする文化関係援助は、文化交流に関する国際協力の一環として75年度から実施されており、88年度には計51件、20億円(予算ベース)の協力を実施した。

(e) 食糧援助

わが国は、食糧不足に悩む開発途上国に穀物(米、小麦、メイズ等)の購入及びその輸送役務の購入に必要な資金(毎年小麦換算で30万トン相当)を供与している。88年度の食糧援助実績(予算ベース)は23か国、2国際機関(難民に対する食糧援助の実施機関)に対し、総額139億6,700万円であった。

(f) 食糧増産援助

食糧増産プロジェクトを遂行する上で必要となる肥料、農薬、農業機械等の購入のため、88年度には、45か国及び1国際機関に対し総額319億5,700万円の食糧増産援助を実施した。

(ロ) 最近の動向

(a) 経済構造改善努力支援無償援助(ノン・プロジェクト無償資金協力)の実施

わが国は87年5月の「緊急経済対策」で、アフリカ諸国などの後発開発途上国に対し、3年間で5億ドル程度のノン・プロジェクト無償資金協力(経済構造改善努力支援無償援助)の実施を決定し、87年度から89年度にかけて実施中である。87年度及び88年度においては、アフリカ諸国計19か国に対し、356億円(約3億ドル)を供与した。本件協力は累積債務の増大、国際収支赤字の拡大等の経済困難を抱えるアフリカ諸国等が緊急に必要としている輸入物資を確保し得るよう資金を供給するものであり、アフリカ諸国やLLDCのニーズに合致するものであること、国際収支支援の性格を有すること、及び即効性が期待されることから、被援助国の高い評価を得ている。わが国は、89年7月のアルシュ・サミットにおいて、本件援助の効果及びニーズに鑑み、アフリカ諸国等に対し、新たに90年度から3年間で6億ドル程度の経済構造改善努力支援無償援助を実施することを表明した。

(b) 債務救済のための無償資金協力の拡充

88年6月に設定したODAの第4次中期目標では、無償資金協力の拡充を図ること、特にLLDCに対し援助の一層の無償化を進めるほか、債務救済措置を拡充することを決定した。具体的には、従来77年度以前に取極を行った円借款債務を対象としてきた債務救済措置を、89年度からはLLDCについては、78年度以降87年度末までに取極を行った円借款債務にも拡大適用することとした(その対象国はLLDC17か国)。これら拡大措置の対象となる円借款の取極総額は約6,800億円(約55億ドル)であり、新たに債務救済無償援助の対象として、従来からの分(77年度以前)と併せて事実上LLDCの債務を相殺していくものである。

(c) 小規模無償資金協力の導入

比較的小規模なプロジェクトで、開発途上国の地方公共団体、研究・医療機関、及び途上国において活動しているNGO等からの要請に対し、当該途上国の経済・社会状況等の諸事情に精通しているわが国の在外公館が、迅速かつ的確に対応することを可能とする小規模無償資金協力スキームを89年度より導入した(89年度3億円を計上)。

(d) 無償資金協力のより一層効果的な実施

無償資金協力をより一層効果的に実施するために、次のような措置をとっている。

(あ)無償資金協力と技術協力の連携

援助効果を高めるとの観点から無償資金協力の実施に際し、可能な限り技術協力との連携を図るよう努力が払われている(例えば、わが国の無償資金協力で建設した職業訓練センターに技術者を派遣する等)。

(い)他の援助国・援助関係機関との連携

わが国が必ずしも十分な経験を持たない地域・分野における協力を実施する際には、それぞれ特定の分野ないし地域において豊富な知識・経験を有する、援助国・援助機関との有機的連携を図っている。

(う)フォローアップの拡充

過去に実施した無償資金協力案件の効果的運用を支援するため、また援助の継続性及びきめ細かな援助という観点から相手国政府からの要請、あるいは評価調査結果等を踏まえ、調査団を派遣の上、必要に応じ新規追加援助として、施設の拡充、供与機材のスペア・パーツ等の追加供与によるフォローアップ援助を拡充している。また、わが国が行った援助に限らず、相手国政府ないし他の援助機関が実施した既存案件等の改善、増強、拡充等のいわゆる「リハビリテーション援助」も実施している。

(9) 政府直接借款

(イ) 政府直接借款の重要性

有償資金協力の太宗を占める政府直接借款(いわゆる円借款)は、受取国に返済義務を課すことにより、その国の経済発展に対する自助努力を助長する効果をもつ一方、大規模なプロジェクトを実施するために必要な資金を提供し、その国の経済発展を支援するという利点をもっている。その主たる供与対象地域はASEAN諸国等、開発途上国の中でも比較的開発資金需要の高い地域であり、円借款は重要な役割を果たしてきている。

(ロ) 88年度供与実績

88年度の円借款供与実績(交換公文締結額ベース)は、1兆1,156億円(前年比58.5%増)となり、初めて1兆円を超えた。88年度に大幅に増加した主な理由は、インドネシアや中国向け大型円借款の供与、マレイシアに対するASEAN日本開発ファンド(AJDF)下での融資等が行われ、ケニア、ナイジェリア等のアフリカ諸国に対する供与も順調に実施されたこと等である。さらに、パリ・クラブを通じた債務繰延べも総額545億円(前年度比482億円増)となっている。

地域別にみれば、アジア向けは全体の83%を占めているが、非アジア地域向けも87年度に比し相当の伸びを示した。特にアフリカ諸国向けの供与額が前年度比150%の増加となった。

地域別実績 (交換公文締結ベース) (単位:億円、%)

(ハ) 開発途上国の開発ニーズの多様化に対応した供与

多様化した開発途上国のニーズに対応するため、ノン・プロジェクト型円借款の増加(全体の約4割)をはじめ、以下のような措置を講じている。

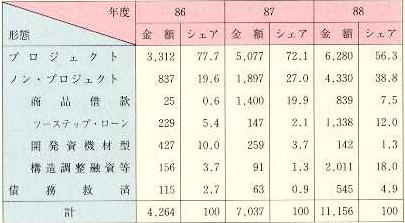

形態別実績 (交換公文締結ベース) (単位:億円、%)

(a) ノン・プロジェクト型借款の拡充

近年、累積債務問題の深刻化を背景に、当面の国際収支悪化を乗り切るためのノン・プロジェクト型借款へのニーズが高まっている。これに対しては、従来からの商品借款に加え、開発途上国の経済政策支援のためのノン・プロジェクト型借款の拡充に努めており、特に300億ドル以上の資金還流措置(87年7月のアルシュ・サミットにおいて650億ドルに拡充)の下で累次借款が供与されている。

また、ASEAN諸国の民間部門の発展及びASEANの域内経済協力支援を目的としたAJDFの下での円借款(ツーステップ・ローン)の具体化第1号として、マレイシアに対し供与されたものも、このノン・プロジェクト型借款の一例である。

(b) 内貸融資の拡大

プロジェクトの実施に必要な資金のうち内貨分(現地通貨で手当てできる分)は、原則として被援助国の自己負担とされるべきものではあるが、開発途上国の財政困難から外貨分と併せ、内貨分への融資要請も増加している。89年度からは、プロジェクトの外貨分全額か、もしくは総コストの一定割合のいずれか高い方を融資対象額とする「融資比率方式」を導入し、弾力的な内貸融資を図っている。

(c) 既往プロジェクト活性化協力

一部開発途上国では既往プロジェクトの施設、機器等は、年数を経たため生産性の低下などが問題となりつつあり、その稼働率の改善、生産性の向上等が重要なものとなってきている。フォローアップ援助として既往プロジェクト活性化協力のため、88年度においては4か国15案件に対し649億円の円借款を供与した。

(ニ) 円借款供与条件等の改善

開発途上国の要望を考慮し、また、援助資金の効率的運用を図るとの観点から、円借款の調達条件に関し一般アンタイド化に努めてきており、88年度の一般アンタイド率(交換公文ベース)は77.4%となった。

貸付金利については、87年、88年と引下げを実施し条件緩和に努めており、88年度の平均金利は2.7%で、85年度に比べ約1.0%の引下げとなった。

(ホ) 対最貧国債務救済特別措置の実施

88年10月の「パリ・クラブ」会合において、最貧国に対する債務救済特別措置について新たな合意がなされた。これは同年6月のトロント・サミット経済宣言を受け、各国が合意したものである。新スキームでは、債権国は次の三つのオプションの中から、いずれかを選択して債務救済を行うこととなった。

〈オプション内容〉

オプションA:債務の3分の1の帳消し、残り3分の2は14年の繰延べ(うち8年据置)。

オプションB:市場金利で、25年の繰延べ(うち14年据置)。

オプションC:優遇金利で、14年の繰延べ(うち8年据置)。

(ヘ) 供与対象国の弾力化

円借款は元本及び利子の返済を前提にするものであるため、債務繰延国やLLDCへの供与には借款返済能力との関係で一定の限度が存在する。しかし、ソフトな新規借款の供与による経済の活性化が中長期的には被援助国の経済的・社会的改革の成功に通じるとの観点から、ケース・バイ・ケースで柔軟に対応している。

(a) 債務繰延国

88年度には8か国の債務繰延国に対し、総額約726億円の新規供与を行っている。累積債務問題の深刻化を背景に今後も債務繰延国は増大していくと見込まれ、これら諸国に対する円借款供与は重要となると思われる。

(b) LLDC

LLDCに対しては無償援助が国際的傾向であり、わが国も第4次中期目標にあるとおり援助の一層の無償化を進める方針である。しかし、案件の資金規模が大きい等の理由により、無償資金協力では対応できない場合には、ケース・バイ・ケースで円借款の供与を行ってきた。88年度には、第2世銀(IDA)との特別協調融資の下で、ブルンディ、マリ、トーゴー、ギニアに対し総額86億円の新規借款を行う等、LLDCに対する円借款供与は合計で9か国に対して約844億円(交換公文締結ベース)となっている。

(10) 国際機関を通じての経済協力

(イ) 総 論

わが国は、二国間援助のみならず、世銀等の国際開発金融機関、国連開発計画(UNDP)等の国連機関を始めとする国際機関の活動を通じ開発途上国の発展に貢献することは、国際社会におけるわが国の主要な責務であると認識し、その活動に積極的に協力している。OECD開発援助委員会(DAC)(注)においては、援助政策等援助に関する諸問題についての討議が行われているが、わが国は、世界第2位の援助供与国であるとの立場より、その活動に積極的に参加しており、89年1月よりわが国はフランスと並んでDAC副議長国となった(議長国は米国)。

(ロ) 国際機関を通じる援助の実績

88年のわが国の国際機関を通じる援助実績は27億1,180万ドル(対前年比22.9%増)であった。またODA全体に占める国際機関を通ずる援助の比率は29.7%であった(87年は29.6%)。

わが国の国際機関を通ずる援助は順調に増大してきており、その結果、わが国の国際機関を通ずる援助がDAC全体の国際機関を通ずる援助に占める比率は、75~76年平均9.0%から86~87年平均21.6%へと急速に拡大している。また、国際機関を通ずる援助がODA全体に占める比率についても、わが国の場合、86~87年平均で30.5%と、DAC諸国の平均の23.6%(対EC拠出を除く)をはるかに上回っている。

ニ国間援助には、わが国の外交政策に沿って機動的かつきめ細かに運営し得ることに加え、受取国との関係の増進に直接寄与するといった長所がある一方、国際機関を通ずる援助には、国際機関の専門性を活用し得る、援助の中立性を確保し得るとともに、わが国の援助実施体制が不十分な開発途上国にも援助を供与し得る等の特徴がある。わが国としては、両者のバランスをとりつつ、引き続き国際機関を通ずる援助を拡充していくこととしている。

(a) 国際開発金融機関に対する協力

わが国は国際復興開発銀行(世界銀行、IBRD)、国際開発協会(IDA)に対して、それぞれ6.69%、15.36%の出資シェア(第2位)を有するほか、主要な国際開発金融機関に対し、積極的な協力を行っている。特にアジア開発銀行(ADB)に対する出資については、米国と並んで第1位となっており、また、わが国のアフリカ重視を表わしているものとして、アフリカ開発基金に対し、第1位の出資を行っている。

また、加盟国間の直接投資に係わる非商業的リスクにつき保証を行うことを目的とする多数国間投資保証機関(MIGA)について、わが国は、先進国では初めてMIGA設立協定の締約国となった。

(b) 国連援助機関に対する協力

わが国は、国連システムにおける技術協力の中心機関であるUNDP(国連開発計画)のほか、WFP(世界食糧計画)、UNICEF(国連児童基金)、UNFPA(国連人口基金)、UNIDO(国連工業開発機関)、FAO(国連食糧農業機関)、UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)等の国連援助機関がそれぞれ行う援助活動にも積極的に協力している。これらの国連援助機関に対する88年の拠出総額は3億7,820万ドル、対前年比5.2%増であり、このうちUNDPに対する拠出が最も多く約8,900万ドルであった。UNDPを中心とする国連援助機関は、政治的中立性、高度の専門性など、その特色を活かして途上国に対する有益な貢献を行っており、わが国としてもこれら国連援助機関の援助を支援していくことが有用である。

また、わが国は上記の国連援助機関による援助の有用性に鑑

(c) その他の主要国際機関を通じる協力

その他の主要国際機関については、開発途上国の農業研究と食糧増産に寄与するため、「緑の革命」で有名な国際稲

(1) 理 念

国際文化交流は、人や心や考え方の交流を進めることで相互理解と信頼関係を確かなものとし、平和で安定した国際関係の構築に寄与するものである。同時に、国際的な交流を通じて、多様な文化の接触と相互刺激が実現され、より豊かな文化の創造と世界の文化の向上をもたらすものといえる。また、国際文化交流は、わが国にとって、世界各国での対日関心の高まりに積極的に対応するものである。文化交流を通じてわが国に対する諸外国の理解を深めるとともに、異なる文化との接触の機会を通じて、わが国自身の国際化を進め、国際的に開かれた豊かな文化を持つ国への発展を促すという意義を持つものである。

(2) 「国際文化交流に関する懇談会」報告

88年5月、竹下総理大臣は、「国際文化交流に関する懇談会」(座長:平岩外四東京電力会長)に対して国際文化交流強化の方策につき検討するよう要請し、この懇談会は89年5月に討議の内容を取りまとめた報告を同総理に提出した。

この報告(骨子は別表参照)は、今や国際社会において一層の貢献を求められている日本にとり、国際文化交流の強化が緊急の国家的課題であると強調している。具体的には、国際交流基金の活動基盤の強化などの重要政策について提言するとともに、政府予算の充実についても特別な配慮が必要であると指摘しており、今後、わが国が国際文化交流を推進するにあたっての重要な指針となるものといえる。

この報告を受け、89年6月には、内閣に「国際文化交流推進会議」が設置され、政府機関を横断して幅広い見地から総合的に文化交流を推進することとなった。

[別表] 「国際文化交流に関する懇談会」の最終報告 (骨子)

|

(3) 国際文化交流強化のための主要施策の実施

(イ) 世界の対日関心の高まりへの積極的対応

(a) 諸外国においては日本語学習熱の高まり、日本研究の活発化等、対日関心の著しい増大が見られるが、わが国としても、これに対して積極的な対応を行っている。

日本語学習については、84年の調査では約58万人だった世界の日本語学習人口が、95年には400万人になるものと見込まれている。これまで日本語教師の派遣等の協力は行われてきたが、日本語教育の一層の拡充のため、89年7月には人材育成、教材開発等を目的とした国際交流基金の「日本語国際センター」が浦和市に開設された。

日本研究についても、かつての言語、文学、歴史、宗教等を中心とした人文科学分野の専門研究から、近年は経済を始めとする現代日本を対象とした社会科学分野の実用的研究へと重心が移動し、さらに一般教養としての日本事情の学習へと目的が広がっているが、これに対しても国際交流基金等を通じた協力が行われている。

(b) 諸外国の対日理解の増進や世界文化の発展への貢献のため、文化行事の実施・協力等も積極的に推進されてきた。88年度には、豪州建国200年祭、ソウル・オリンピック文化芸術祭、大名美術展(ワシントン)等の大型文化行事に参加協力したのを始め、在外公館文化事業、日本総合紹介週間、国際交流基金による各種公演、展示、視聴覚事業等が行われた。

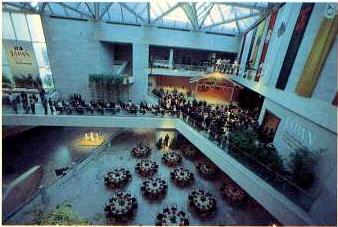

ワシントンで開催された大名美術展(88年10月~89年1月)

88年4月には、日本との交流基地としてのベルリン日独センターが完成し、また恒常的に日本文化を紹介する拠点としてのシカゴ美術館極東ギャラリー建設のための官民からの資金拠出も88年度中に行われた。パリの日仏文化会館についても、93年の完成を目指し、現在、準備が進められている。

(c) 各国との相互理解を深めるためには、世界各国の文化のわが国への紹介も重要であり、88年度にはインド祭、中南米フェスティバル等多数の外国文化紹介行事が行われた。89年度にはASEAN文化のわが国への紹介を目的とする「アセアン文化交流センター」が国際交流基金の運営の下に東京都内に開設される予定である。

(ロ) 人的交流

(a) 次代を担う青少年の交流は、各国との相互理解を促進する上で重要な分野であり、わが国も各種青年招聘

(b) わが国の留学生受入れは、88年5月現在、2万5,643人であり、この10年間に4.5倍以上の増加を示している。円高・宿舎難等に直面する留学生を支援するため、わが国は留学生の受入れ体制の充実に向けて、88年4月に「留学生等の交流推進に関する閣僚懇談会」を設置するなど、積極的に取り組んでいる。

(c) 88年度において、JETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業)については、米国、英国、豪州、ニュー・ジーランド、カナダ、アイルランドから1,443人を招致した。これら外国青年は、日本の英語教育の充実と地域レベルの国際交流の促進に貢献している。

(d) オピニオンリーダーの招待、報道関係者の招待、対先進国招聘等により、対日理解の増進に努めている。スポーツ交流に関しては、89年3月「世界スポーツ・コーチ・サミットIII」を開催したほか、同年6月に98年の冬季オリンピックの長野招致につき閣議了解が得られた。

(ハ) 世界の文化のための国際的寄与

(a) 人類共通の財産たる多くの文化遺産を保存し、次の世代に伝えることは我々の世代の責任である。わが国は、これまでユネスコの文化遺産救済国際キャンペーンに協力してきたが、このたび新たに文化遺産保存信託基金(300万ドル)を創設し、これをユネスコに寄託して種々の遺跡保存修復事業に協力することを予定している。

(b) わが国は、75年以来、開発途上国に対する文化や教育向上の協力のため、「文化無償協力」(1件5,000万円限度)を実施しており、相手国から高い評価を受けているが、今後はソフト面を含めて一層の協力を行っていく考えである。

文化学術振興への国際協力のために、88年度にはASEAN青年奨学金、日本・ASEAN学術交流基金、日欧交流特別計画等への拠出を行った。

(ニ) 国際文化交流の実施体制の拡充・強化

(a) わが国は、諸外国との文化交流を一層促進するため、25か国との間で文化協定を、8か国との間で文化取極をそれぞれ締結している。88年度においては、西独、フランス、スペイン、ソ連、イタリアとの文化協議または文化混合委員会を実施したほか、第14回日米文化教育交流会議(カルコン)が開催され、それぞれ今後の文化交流の進め方についての協議が行われた。

(b) 外務省所管の特殊法人である国際交流基金は、国際文化交流を実施する中核的機関として72年に設立され、日本語教育・日本研究への協力、人物交流、芸術交流、視聴覚交流、出版交流等幅広い分野で活動している。外務省としては、政府出資金の追加や定員増を図っているが、今後とも「国際文化交流に関する懇談会」の報告でも提言されているように一層の予算の拡充、事業内容の改善、人材の育成等を行っていく必要がある。

(c) 近年、民間における国際文化交流に対する関心は、かつてないほどの高まりをみせている。例えば89年秋に予定されているユーロパリア日本祭等の大型文化事業、パリの日仏文化会館等の文化施設建設を始めとして、わが国の世界に対する文化面での参加、協力例が増加している。今後もその拡大が必要であるが、そのためには官民の一層の連携・協力が不可欠である。また、民間における国際文化交流の活動に資する制度としては従来から国際交流基金の特定寄付金制度による免税制度が設けられていたが、さらに88年度から国際交流を主たる目的とする公益法人に対して企業および個人が行う寄付等を免税扱いとする、いわゆる国際交流減税制度が実現の運びとなった。

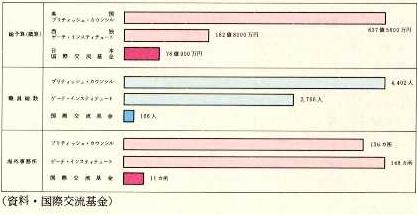

●英国・西独の文化交流機関と国際交流基金の規模比較(1987年度)

また、外務省においては、国際文化交流に関する情報に対する需要の高まりに応えるため、財団法人国際文化フォーラムの協力を得て、88年12月から国際文化交流に関する情報誌『ワールドプラザ』を編集・発行し、さらに89年度からは国際交流基金活動の紹介及び地方との連携を目的とした地方巡回キャンペーンを実施している。

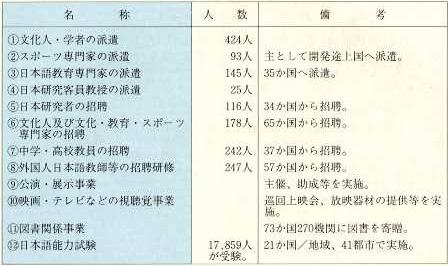

(4) 文化交流事業(特記されていない限り、88年度の数値)

(イ) 人物交流

(ロ) 文化紹介事業

(ハ) 文化協力事業

(ニ) 国際交流基金の文化事業

(1) 背 景

近年の急激な人口増加と経済・社会活動の高度化は多くの社会的な歪

とりわけ、オゾン層の破壊、地球の温暖化、熱帯林の破壊等、人類の生存基盤そのものに深刻な影響を及ぼす地球的規模での環境問題が顕在化し、東西関係や南北関係を超えて、各国の英知を結集して人類が取り組むべき最重要課題として認識されるようになってきている。

進行する砂漠化(スーダン)(国連広報センター提供)

(2) 地球的規模の環境問題に対するわが国の役割

このように、環境問題は今や地球的規模で取り組むべき問題となっているが、他方、経済開発の必要性及び環境問題をめぐる複雑な国民感情や人口問題等、開発途上国の事情に特別の配慮を払う必要がある。同問題に有効に取り組むため、先進諸国の支援が必要であり、開発途上国の環境保全のための自助努力に対する資金・技術面での国際協力を推進しなければならない。

わが国は従来より、環境に関する国際協力の推進に努めているが、このような状況の下、環境問題にも一層積極的に対応していくことがますます必要となってきている。

わが国の公害防止、森林保全等のための二国間経済協力の実績は現在世界のトップレベルにある。さらにUNEP等の活動及び環境保全関連条約を通じて、地球環境保全に取り組んできている。

わが国は、89年7月のアルシュ・サミットにおいても、開発途上国の環境保全努力を支持することの重要性に鑑み、今後3年間に3,000億円程度をめどとして途上国の環境分野への二国間及び多国間の援助を強化する旨表明し、特に、(1)熱帯林を中心とする森林の保全・研究への協力、(2)開発途上国の環境問題対処能力の向上への協力について積極的に取り組む方針を明らかにした。なかんずく、アルシュ・サミット経済宣言で参加国が支援を呼びかけた国際熱帯木材機関(ITTO)は熱帯林の持続的開発に最も適した機関であり、わが国としても一層の支援に努めてゆく方針である。

また、89年5月には、政府が一体となって地球環境保全に取り組むとの観点から「地球環境保全に関する関係閣僚会議」を設置し、わが国の地球環境保全に関する基本的な施策方針を明らかにしたところである。

[別表] 公害防止・環境保全・植林に係わる二国聞及び多国間協力の実績及び全体に占める割合(過去5年間) (1) 二国間協力 (イ) 無償・有償資金協力(注)

(ロ) 技術協力(注)

(2) 多国間協力 開発途上地域に対する環境保全、植林等の分野の協力を行っているUNDP、UNEP、ITTO等の国際機関に対し拠出し、その活動を支援。

|

また、89年9月には、UNEPとの共催で国際的有識者による「地球環境保全に関する東京会議」を、また、90年4月には、「国際花と緑の博覧会」を開催する予定であり、環境保全における国際協力の推進の観点から幅広い活動を行っている。

わが国としては、今後さらに、「世界に貢献する日本」としてニ国間及び国際機関等を通じた地球環境保全のための国際協力を積極的に展開する考えであるが、地球環境問題への具体的対応のあり方については、各国ごとに既存の環境規制の水準が異なることなどから、各国の事情を十分踏まえ、多角的な観点から考察した上で判断していくことが必要である。

さらには、環境問題のみならず、自然災害や麻薬問題など国境を越える課題に対しても、引き続き積極的に取り組んでいかなければならない。

| (注) | OECD開発援助委員会。米、日、仏、西独、加、伊、英等主要援助国18か国及びECが加盟している。DACにおいては、援助政策、援助の量的な見通し等につき討議が行われ、援助の量と質に関する統計・分析を行っている。 |