第3節 世界経済の動向とわが国の責務

世界経済は先進国経済の順調な拡大や、アジアNIEsなど一部開発途上国・地域の力強い成長を背景に、7年目の拡大局面を迎えており、世界貿易も拡大傾向を続けている(世界経済の実質成長率は87年の3.2%から88年4.1%へ上昇し、世界貿易は88年に数量ベースで対前年比9.3%と大幅に拡大:IMF資料)。また、先進国のインフレは比較的穏やかな水準に抑制されてきた(88年の先進工業国全体の消費者物価上昇率は3.2%:IMF資料)。

開発途上国経済についても、原油価格及び鉱物資源価格の上昇等を中心に一次産品価格の持ち直しと相まって全体として高い成長を遂げた(88年の途上国の成長率は4.3%と、80年代で最高:IMF資料)。

このように、世界経済は全体的に良好な状況にあるが、先進諸国においては、一部諸国におけるインフレ圧力の増大、縮小しつつはあるも依然大幅な対外不均衡の存在、保護主義圧力の増大等の問題点が指摘されており、先進国間の一層の協調が求められている。さらに、多くの開発途上国は、依然深刻な経済困難に直面しており、累積債務問題等の解決が喫緊の課題となっている。

また、米加自由貿易協定の発効やECの市場統合に向けての動き等の地域的経済協力の広がり、東側諸国における経済改革なども今後の世界経済のあり方に係わる重要な進展として注目される。

(1) 先進国経済の課題

(イ) 先進国経済は、実質成長率で87年の3.4%から88年4.1%へと順調な拡大を続けているが、インフレ、対外不均衡の両面で懸念材料が生まれている。すなわち、インフレ面では、最近、英国、カナダ、イタリアなどにおいてインフレ圧力の増大が顕在化しており、景気や対外不均衡調整への影響をにらみつつ、適切な対応を講じていくことが重要な課題となっている。また、対外不均衡の調整の面では、88年前半までは、順調な縮小基調にあったが、88年後半以降は、調整ペースに鈍化の兆しが見られ、引き続き先進国間の協調的削減努力が求められている。わが国の場合、88年のドル・ベースの経常黒字及び貿易黒字は、それぞれ対前年比8.5%、2.7%減と通年では縮小したが、海外の好況を背景に輸出が増勢を強めたこともあり、同年下半期には、貿易黒字は前年同期に比べ拡大に転じ(10.6%増)、経常黒字も微減にとどまった(1.5%減)。他方、88年の米国の貿易収支赤字は、史上最高であった87年の1,521億ドルから1,198億ドルと大幅な改善を示したが、後半にはいって輸入の増勢が強まった。

(ロ) こうした大幅な対外不均衡の存在は、近年の保護主義圧力の増大の背景ともなっている。特に、米国のいわゆるスーパー301条発動に見られるような一方的措置(ユニラテラリズム)の傾向は、単に二国間の貿易・経済関係上の摩擦を悪化させるだけではなく、ガットの基本原則である多角的自由貿易体制、ひいては世界経済の発展そのものを脅かしかねない状況にある。

(2) 先進国間の政策協調

以上の課題に対処するため、89年5月末~6月初めのOECD閣僚理事会や7月のアルシュ・サミット等を通じ、先進国間の政策協調の強化が図られた。

アルシュ・サミットの「経済宣言」では、インフレなき持続的成長の長期にわたる確保のために、すべてのサミット参加国が「インフレの抑制」と「対外不均衡の是正」という課題に一致団結して取り組むことが確認された。また、対外不均衡の問題については、赤字国は財政赤字の一層の削減、黒字国はインフレなき内需の拡大を図り、双方がマクロ経済政策協調の維持・強化に努めるとともに、世界的な経済構造調整努力を推進する必要性が強く打ち出された。さらに、多角的自由貿易体制の維持・強化に関し、一方的措置を始めとする保護主義の防遏

(3) わが国の政策努力

経済大国に成長したわが国は、世界経済の安定的発展に重要な責務を有している。特に、世界的な不均衡の是正に向け応分の貢献をしていくことは、わが国に求められる最大の政策課題である。また、このことは、わが国自身にとっても、対外経済関係の円滑な運営を図り、国内的にも豊かさを実感できる国民生活を実現するために極めて重要である。このような認識の下、近年、わが国は、対外不均衡の是正を「国民的政策目標」として掲げ、内需主導型の経済運営、市場アクセスの改善、規制緩和などの施策を着実に実施してきている。

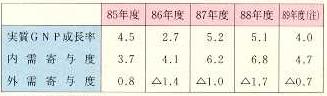

(イ) わが国は、ここ数年、内需の拡大を通じて、高目の経済成長を実現し、世界経済の拡大に貢献するとともに、対外不均衡の是正に努めてきた。89年度についても個人消費、設備投資の好調な伸びを背景に実質成長率4.0%という、先進国の中でも最も高い成長を見込んでいる。

実質GNP成長率の動向 (単位:%)

(注) 政府経済見通し

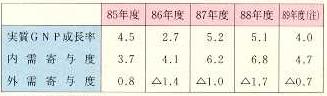

主要国のGNP成長率見通し (単位:%)

(注) 1989年、1990年はOECD見通し

(ロ) 市場アクセス改善については、85年7月に策定した「市場アクセスの改善のためのアクション・プログラム」を、実施年限の88年7月までに実施すべき事項はほぼ完全に実施した。農産物貿易に対する取組みとしては、牛肉及びオレンジ並びに農産物12品目のうち8品目の輸入数量制限の撤廃を決定した(牛肉及び生鮮オレンジは91年度、オレンジ果汁は92年度から撤廃、農産物12品目のうち8品目は90年4月1日までの間に逐次撤廃)。その他、熱帯産品、石油等206品目についても、89年度に関税の引下げ、撤廃を実施した。

(ハ) 規制緩和等、構造調整の推進については、88年のトロント・サミットにおいて、土地利用政策及び流通制度を含む政府規制の改革、税制改革がわが国の課題として挙げられるなど、国際的にも一層の努力を求める声が強まっている。これらの課題のうち、税制改革については、88年末に関連法案が成立し、89年4月から施行された。また、規制緩和に関しては、臨時行政改革推進審議会の「公的規制の緩和等に関する答申」を受けて、88年12月に(あ)流通、(い)物流、(う)情報・通信、(え)金融、(お)エネルギー、(か)農産物、(き)ニュー・ビジネスその他の7分野、及び(く)検査検定制度・資格制度の規制緩和を内容とする「規制緩和推進要綱」を閣議決定し、各般の政策努力が進められている。さらに、土地対策についても、88年6月に「総合土地対策要綱」が閣議決定され、所要の取組みが行われている。

なお、構造調整の分野においては、アルシュ・サミットの際に行われた日米首脳会談において、いわゆる「日米構造問題協議」の設置が合意され、双方の構造問題につき今後検討が行われることとなっている。

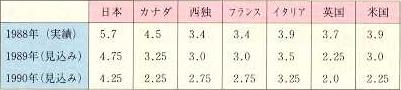

(ニ) 以上の政策努力もあり、わが国の輸入は、製品輸入を中心に大幅に増加し、貿易収支黒字は着実に縮小してきた。

しかしながら、前述のとおり、わが国の対外不均衡の縮小速度は最近やや鈍化傾向を示しており、また、依然として大幅なわが国の対外黒字が世界経済の秩序維持を困難なものにしているとの国際的批判も根強く、わが国を取り巻く環境には依然厳しいものがある。

以上に述べた政策努力の実施にあたっては、国内的に痛みを伴う場合も少なくないが、こうした努力が中長期的に国民生活の充実を図る上でも重要であることに留意する必要がある。

輸入、製品輸入比率の動向(対前年度比%)

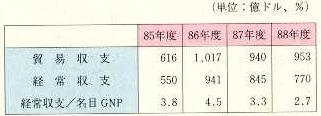

貿易収支、経常収支の動向

こうした中で、わが国は、世界経済のインフレなき持続的成長、対外不均衡の是正及び国際的に調和のとれた経済構造の実現に向け、国民の理解のもと一層の努力を積み重ねていく必要がある。

(1) 開発途上国の経済状況

88年の開発途上国経済は、原油・一次産品価格の持ち直し、輸出の拡大等、いくつかの好ましい動きも見られ、途上国全体としては87年の3.3%を上回る4.3%の成長率を遂げたものの(先進工業国全体は4.1%:IMF資料)、経済基盤の脆

わが国の対途上国貿易では、一次産品価格の低迷等もあり、85年以降減少傾向にあった対途上国輸入が、87年に増加に転じ、88年には787億ドル(対前年比17.0%増)となった。その中でもアジアNIEsからの輸入は32.9%伸びている(87年は50.2%)。また、特に製品輸入が87年、88年とも対前年比約50%伸びており、わが国の対世界製品輸入の増加率(25~40%)を大きく上回っている。

(2) 累積債務問題

(イ) 概 要

途上国の累積債務残高は88年末に1兆3,200億ドルと推計され(世銀統計)、そのうち7割弱は対民間銀行債務であり、世界経済・国際金融体制の健全な発展にとり重大な問題となっている。88年の債務残高の伸び率は対前年比3%増と、ここ数年の伸び(87年の対前年伸び率11%)を下回ったが、これは市場指向型の債務削減策の効果(88年中280億ドル削減)のみならず、為替レート変動の影響や、民間銀行貸付けの停滞(88年中75億ドルのみ)といった状況の結果でもある。こうした民間資金フローの低迷の状況はここ数年続き、84年以降は、債務返済のために途上国から流出する資金が途上国への流入資金を上回り「資本の逆流現象」が続いている(88年末はマイナス430億ドル)。

また本問題は、一部の国において暴動が発生する要因となるなど社会・政治問題化し、これら諸国の民生の安定のためにも早急な解決が期待されている。

(ロ) 問題解決にあたっての基本的考え方

累積債務問題の根本的解決のためには、債務国自身の「体力造り」が不可欠である。そのためには金融面の措置のみならず、途上国の経済成長のための好ましい環境造りを先進国・途上国双方が進めることが重要である。このため先進国自身のインフレなき持続的成長、市場アクセス改善等、幅広い分野での総合的な対応が肝要である。他方、途上国側においては、構造調整を推進し、投資環境の整備、逃避資本の還流を通じた資本流入に努めることが重要である。こういった途上国自身の自助努力がなければ、すべての努力は水泡に帰してしまう。

(ハ) 新債務戦略

これまでの累積債務問題への対応は、途上国の持続的成長を確保するためのニュー・マネー供与を重視し、また、ケース・バイ・ケース、自発的・市場指向型、民間リスクを公的部門に移転しない等の原則が謳

こうした中で、累積債務問題解決の鍵

「新債務戦略」は次の役割分担を軸としている。途上国は経済調整計画の着実な実施、国際機関は元本削減・利払い保証のための資金的支援、民間銀行は債務の元利削減及びニュー・マネーの供与に関する債務国との交渉推進、先進国政府は追加的資金支援や国内税制等の見直し等を通じる債務問題解決に向けての好ましい環境造りを実施する。

この「新債務戦略」は89年4月のG7会合で大枠が支持され、その後アルシュ・サミットでも支持が確認された。その具体化に向けてIMF・世銀は、元本削減・利払い保証のための資金的支援を行う旨決定、メキシコ、ヴェネズエラ、フィリピン等への融資が決まった。これをうけて、89年7月、メキシコ政府と民間銀行団の交渉が基本的合意に達し、今後、各銀行は、(あ)債務元本削減、(い)金利引下げ、(う)ニュー・マネー供与の中から対応を選ぶことになった。

(二) わが国の貢献

従来よりわが国は総額300億ドル以上(87年から90年までの3年間)の資金還流措置やODAの第4次中期目標の実施を通じ累積債務問題解決に貢献してきた。さらに89年のアルシュ・サミットでこの資金還流措置を拡充し、「現行措置3年間を含む5年間650億ドル以上の資金還流措置」として発表し、同措置のうち、合計100億ドル以上をめどとして、「新債務戦略」適用国に供与することも併せて発表した。また、日本の民間銀行がこれに支障なく対応しうるよう、必要な税制上の措置をとることも明らかにした。こうした具体的貢献に対して先進国・途上国双方から高い評価が寄せられている。

(3) NIEsとの対話

開発途上国の多様化が進行しつつある中で、力をつけつつある途上国を世界経済運営の中でどのように扱うべきかということが近年の大きな課題の一つとして議論されてきた。特に、世界経済におけるプレゼンスを増大しつつあるNIEsについては、その世界貿易に占める地位、とりわけ、その貿易収支は、世界的な国際収支不均衡問題を論ずる上でも無視し得ない要因となってきており、NIEsの役割に対する先進各国の関心が高まっている。

これに対し、わが国は88年初め頃より、OECDの場において本問題を取り上げ、NIEsに対して一方的なアプローチをとるのではなく、先進国とNIEsとの対話を図っていくことが重要である旨主張してきた。わが国としては、NIEsが世界経済において応分の役割を果たすことは重要であるとしつつも、NIEsが世界経済活性化に果たしている役割を積極的に評価すべきであり、また何よりもNIEsを世界経済運営の中に取り込んでいくことが重要である旨様々の場で訴えてきた。このようなわが国の主張は次第に先進各国の受け入れるところとなり、OECDを中心に議論が積み重ねられてきた結果、89年1月、関係諸国の努力によりOECD諸国とアジアNIEsの非公式セミナーが開催された。同セミナーは極めて良好な雰囲気の中で行われ、先進国とアジアNIEsとの間で行われた最初の対話として大きな成果を収め、OECD閣僚理事会(5月末~6月初め)及びアルシュ・サミット(7月)において、こうした進展を歓迎する旨確認された。現在、同セミナーの今後の運営につきOECDにおいて議論が進められているが、かかる形でアジアNIEsを始めとした活力あるアジア諸国と先進国との意思疎通の場が保たれることの意義は大きく、今後の動きが期待される。

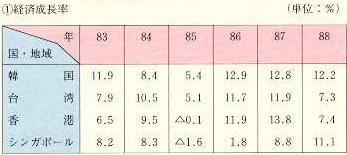

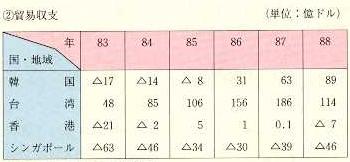

NIEsの世界経済におけるプレゼンスの高まり

(出所) 各国統計

(出所) IMF:DOT、各国統計

世界貿易をめぐる最近の動きの特徴として、後述するウルグァイ・ラウンドの推進に加え、米加自由貿易協定やEC市場統合に象徴される地域的経済統合の動きが挙げられる。

(1) 米加自由貿易協定

88年1月、レーガン米大統領とマルルーニー・カナダ首相は米加自由貿易協定に調印し、同協定は89年1月1日発効した。

米加自由貿易協定は、二国間の貿易協定としては最も包括的なもので、具体的には、(あ)関税撤廃、輸出入手続廃止、通関手続簡易化、(い)農業、エネルギー、自動車に関する自由貿易取極、(う)サービス、金融、投資に関する規定、(え)セーフガードを含む紛争解決手続といった内容からなっている。

(2) EC域内市場統合

EC域内市場統合は、92年末までに、財、人、サービス、資本の移動が自由な一つの領域・単一市場として完成させることを目的としており、88年6月のEC首脳会議において域内市場統合への努力が再確認され、12月のEC首脳会議において市場統合に関する中間報告が採択された。

わが国は、このような地域統合が閉鎖的な地域主義や保護主義に陥ることなく、世界に向かって開かれたものであることが肝要である旨様々の機会に主張してきており、この点はアルシュ・サミット経済宣言においても明記された。

(1) 概 観

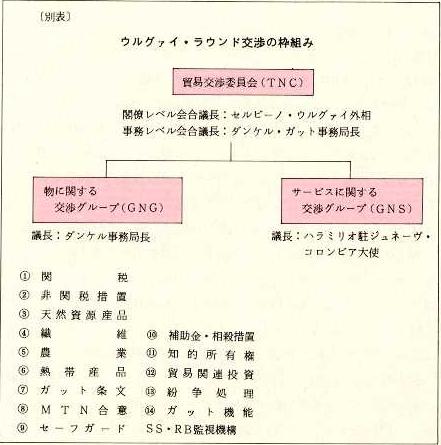

86年9月のプンタ・デル・エステ宣言を受け、87年2月より実質交渉が開始されたウルグァイ・ラウンド交渉は、世界経済・貿易の一層の発展の基盤である多角的自由貿易体制の維持強化を目指し、106か国の参加を得て行われている貿易交渉である。同ラウンド交渉は21世紀に向けての世界貿易の枠組みを定めるものとして、今後長期にわたりわが国の経済的発展に大きな影響を与えるものであり、その成功は、わが国外交上の最重要課題の一つである。特に、ガットを基盤とした多角的自由貿易体制の下で戦後の繁栄を享受してきたわが国としては、ともすれば一方的措置、地域主義を背景とした保護主義の誘惑に流されがちな傾向も見られる現下の世界経済・貿易情勢の下で、ウルグァイ・ラウンドを実りある成果を伴って90年末までに終結させることこそ、何より重要との強い決意の下に、これまでも各交渉分野で積極的に交渉に参加してきた。このようなわが国の姿勢は、昨年12月の中間レビュー閣僚会合における宇野外務大臣の活躍に対する各国の評価にも見られるように国際的にも高く評価されている。ラウンド交渉後半における、交渉の本格化に伴って、わが国として、その経済力に相応した責任ある役割を果たし、ウルグァイ・ラウンドの成功に向けてできるかぎりの貢献を行っていくことが一層要請されている。わが国としては、本年11月には、主要国を招きウルグァイ・ラウンドに関する非公式閣僚会合を開催する予定である。

(2) 主要な動き

モントリオールの中間レビュー閣僚会合(88年12月)、及びジュネーヴの高級事務レベル貿易交渉委員会(89年4月)における中間レビューにおいて達成された成果、およびその後の主要分野における主要な動きは次のとおりである。

(イ) ガット自体の基盤の強化を目指している分野(紛争処理・ガット機能強化)

中間レビューにおいては、ガット紛争処理手続自体の信頼性を一層強化するため、紛争処理手続に15か月の期限が導入され迅速化が図られたほか、一層の適正化を確保するため種々の手続きの改善がなされた。また、ガットの機能を一層強化するため、新たにガットの下に各国の貿易政策をレビューする制度が導入されるとともに(わが国は90年7月にレビュー対象国となることが決定)、今後2年に1回閣僚レベルの会合を開催することが合意された。

(ロ) 市場アクセスの拡大を目指している分野(関税、非関税措置、熱帯産品、繊維、天然資源)

中間レビューにおいては、今次ラウンドでは、33%以上の関税引下げを目標とすること、及び非関税措置に関しては、今後実質的交渉を進めていくための枠組みに関し合意がなされ、その後、わが国は、非関税措置分野において特に重要視している原産地規則についての国際的規律づくりを目指して積極的に提案を行っている。また、熱帯産品については、わが国がASEAN等途上国の関心に配慮した関税引下げ等のオファーを提出したことが、合意のパッケージ成立に大きく貢献し、各国から高い評価を得た。

(ハ) 多角的ルール・枠組みの確立(農業、東京ラウンド諸コード[MTN諸合意]、補助金、セーフガード、ガット条文)

農業に関しては、中間レビューにおいて長期目標として支持及び保護の漸進的削減、短期措置として支持・保護の凍結・削減に合意したほか、動植物検疫衛生原則も含め広範な実質的交渉の指針・枠組みが合意され、その後、各国より具体的提案が提出されている。わが国は特に世界最大の食糧純輸入国としての立場から、中間レビューにおいて農業輸出国側の強い反発を受けつつも、食糧安全保障の概念への配慮を強く主張し、右概念は今後の検討項目の1つとすることと明記された。

MTN諸合意に関しては、わが国としては、特にアンチ・ダンピングの規律強化を重要視しており、各国に対し積極的な働きかけを行っている。セーフガードに関しては、現行ガット第19条に基づかない輸出自主規制等のいわゆる「灰色措置」が蔓

(ニ) 新分野(サービス貿易、知的所有権、貿易関連投資)

世界貿易総額の20%以上を占めるサービス貿易に関しては、中間レビューにおいて、多角的枠組み作成にあたって検討すべき諸原則(透明性、内国民待遇等)、今後の作業日程等に関して合意されて、その後、主要な原則をより具体的に検討するため、代表的サービスセクターを取り上げた検討が行われるとともに、多角的枠組み協定を目指し活発な議論が行われている。知的所有権に関しては中間レビューにおいて本交渉グループで保護規範そのものを取り扱うべきか否かという論争に終止符が打たれ、実質的内容に関して議論を行っていくことに合意を見た。また、貿易関連投資措置についても、中間レビューで今後の交渉の枠組みに関して合意がなされ、その後、いずれの分野も議論は実質的な段階に移行している。

東西間の政治的対話が進展し、一層安定した東西関係を追求しようとする機運が高まりつつある現在、経済分野においても東西間の関係を拡大しようとする積極的動きが見られる。

ゴルバチョフ政権の下で、ソ連は経済の建て直しを進めているが、生活水準はむしろ悪化さえしている。一部東欧諸国の経済改革も、同様な問題に直面している。そして、このような問題を解消するために、東側諸国は西側の技術と資金の導入、あるいは消費物資生産資材などの輸入増を必要としている。こうした背景の下で、ソ連は、89年には100億ルーブルにのぼる消費物資の緊急輸入を決定したほか、88年12月には合弁企業法を改正して西側企業によるソ連国内での合弁企業設立の促進を図っている。ソ連側統計によれば、89年1月現在、ソ連国内に設立された資本主義国との合弁企業数は164である。ソ連は、89年にはいってベルギー、英、西独、仏などとの間で投資保護協定を相次いで締結したが、これも西側諸国の対ソ投資の拡大を図ろうとするものである。

金融面においても、活発な動きが見られた(注)。しかし、ソ連は、対外債務の増大、特に新規信用供与の受け入れには依然慎重な姿勢を見せている。西側銀行による対ソ貸付け残高は85年以降増加し、国際決裁銀行(BIS)報告によれば、88年末で368億ドル(対前年度比10.4%増)となっている。

最近の新しい動きとして注目されるのは、ソ連など東側諸国の経済運営の効率を高めるための経営者養成などの分野における西側の協力である。西側企業による協力のほか、89年英、西独及びフランスとの間で、経営者養成のためのソ連人受入れに関する協力協定を締結している。また、89年6月、英国はポーランドに対して、企業経営者の訓練のために5年間で総額2,500万ポンドの資金を供与する旨表明した。

ECとコメコン加盟国との間の関係にも進展が見られる。ECとコメコンは、88年6月に公式関係を樹立して以後、88年9月、ECとハンガリーとの間で「通商・経済協力協定」、同12月チェッコとの間で工業製品を対象とする「通商協定」が署名された。ソ連、ポーランドなど主要な欧州コメコン諸国との間でも、現在協定締結交渉あるいは予備交渉が行われている。その背景には、コメコン加盟各国内の経済不振とそれによるコメコン体制の行き詰まり、EC経済発展との格差の拡大、92年のEC市場統合などに対するコメコン諸国の危機感の増大があろう。ただし、EC諸国は、依然高い失業率の問題もあって、東欧からの輸入増大には警戒的であり、東欧諸国の主要輸出品目たる非高度技術工業製品、農産物に対しては厳しい輸入制限を行っている。東欧諸国製品の輸出競争力の不足や、今後EC市場へのNIEs等の製品の進出が増加すること等を考慮すると、EC・コメコン関係がコメコン諸国の希望する程度にまで発展する可能性は大きくないといえよう。

東西経済関係を考えるにあたって、ソ連及び東欧各国の経済規模、国内改革の動向、対外政策等を勘案した上で、東側に対して異なるアプローチをとることは現実的なことといえる。この関連で注目されるのは、ポーランド及びハンガリーである。最近の両国における改革の過程は、多元的民主社会を志向するものであり、西側としても歓迎できるものである。しかしながら、両国におけるこのような好ましい政治的変革が今後とも持続するためには、両国の経済的安定・発展が必要とされることは明らかである。アルシュ・サミットにおける「東西関係に関する宣言」の中で、サミット参加国は、ポーランド及びハンガリーにおける改革の過程を支援するために、「両国の経済を後戻りしない形で変化させ開放させることを目指した経済的支援を適宜かつ調整した形で考慮する用意がある」と述べている。具体的には、西側各国のイニシアティヴで、両国に対する投資、合弁事業、経営技術の移転、職業的訓練その他の事業を行うこと、及びこの支援は関係国・多国間機構と協調して行うことが合意された。この合意を受けて、8月1日には、ブラッセルにサミット参加国、EC及び欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国等あわせて24か国の代表が集まって、ポーランド及びハンガリーに対する支援が協議されることとなった。

これまでに見てきた様々な動きにもかかわらず、東西経済関係について考える場合にはわが国を始め西側として注意すべきことがある。

一つは、ソ連・東欧における改革の成否は、第一義的にはこれらの国自身の問題であり、東西関係が全体として進展するのに伴い、東西経済関係も拡大していくとしても、西側のできる協力なり支援には限界があるということである。したがって、西側としては、東西経済関係の推進にあたっては、ソ連・東欧における改革の動向を慎重に見極めることが重要である。例えば、ソ連は、ゴルバチョフ政権の下で積極的に国際経済体制に参加する意向を示し、ガット、アジア開発銀行などに対して盛んに接近を図っているが、ソ連を国際経済体制に迎えるためには、ルーブルの交換性の回復等、ソ連として自国の経済・社会体制を変革することがまず必要となる。

二つには、戦略的に重要な物資や先端技術の東側への流出を防ぐ問題である。この点については、西側自由主義諸国政府間の非公式の協議機関であるココムが50年以来輸出規制を実施してきており、わが国も52年以来ココムの活動に積極的に参加してきている(ココムの詳細については別表参照)。最近、日進月歩の技術進歩の状況を踏まえて、規制の対象を真に戦略的なものに限り、規制の効果を高めるとの考えから、規制対象品目リストの見直しが継続的に進められている。また、米国は、ソ連軍のアフガニスタンからの撤退完了を受けて、89年5月のNATOサミットの場で、ココム規制品目の対ソ例外輸出禁止政策(注)を撤廃する用意がある旨表明した。

東側の国々との経済交流を進めるにあたっては、経済的観点のみならず、安全保障を始め政治的利益にも十分配慮した上で、今後とも西側全体が協調して東西経済関係の健全な発展を図ることが重要である。アルシュ・サミットにおける「東西関係に関する宣言」の中でも、東西経済関係を進めるにあたっては、(あ)西側の安全保障上の利益、(い)国際貿易の一般原則、及び(う)健全な商業的基盤に留意すべきであるとの西側の一致した考え方が再確認された。

| [別表] ココム

共産圏諸国に対するハイテク製品等の戦略物資の無制限な流出を規制するため、西側自由主義政府間の非公式の協議機関として49年にココム(COCOM;Coordinating Committee for Multilateral Strategic Export Controlsの略称。パリに事務局を置く)が設立され、50年より活動を開始し、これまで参加各国間での協議と申合せを通じて輸出規制を実施してきている。現在17か国(ベルギー、ルクセンブルグ、フランス、イタリア、オランダ、英、米、カナダ、デンマーク、西独、ノールウェー、ポルトガル、日本、ギリシャ、トルコ、スペイン及び豪州)がココムに参加しており、主として次の活動を行っている。

ココムの活動がこのように対象国の軍事的潜在力の強化に寄与する戦略的に重要な物資・技術を規制することにあるところから、その活動の詳細については、参加各国の申合せにより具体的には明らかにしないことになっている。 |

| (注) | ソ連対外経済銀行が、88年1月にスイスにおいて1億スイス・フラン、7月には西独で5億マルクの起債を行ったり、他方で、88年10月に西独及び伊の銀行団が、それぞれ30億マルク、6億8,000万ECUの信用供与枠(クレジット・ライン)を設定した。 |

| (注) | 特定の規制品目についてはケース・バイ・ケースで審査し、例外輸出を認めるとのココム原則に対して、対ソ例外輸出を原則として一律認めないという米国政府の政策であり、79年のソ連軍のアフガニスタン侵攻以来採用されてきたものである。 |