第2章 国際社会の主要課題と日本の役割

第2節 世界経済の動きと持続的成長への貢献

1. 先進国間の政策協調

(1) 世界経済の現状

(イ) 87年の世界経済においては,引き続き緩やかな景気拡大がみられた。米国では,10月の株価暴落の影響が懸念されたが,外需主導により景気拡大を持続した。欧州では,西独,仏,伊では力強さを欠く景気展開であったが,英国は内需主導の比較的高い成長を遂げた。

また,我が国も,内需主導型の相対的に高い成長を経験した。開発途上国については,成長率の地域格差には非常に大きいものがある。アジアNIESは,輸出の増勢持続等によりほぼ前年と同様の高成長を続けた反面,為替の変動などの影響を受けた国も見られた。

このように,世界経済は総じて緩やかな拡大基調が続いているが,他方,主要国間の対外収支不均衡は,明確に是正の方向にあるとはいえ,いまだ大幅な水準で継続しており,また,途上国の累積債務問題も引き続き困難な状況にある。

(i) 先進国経済

87年の米国経済を見ると,住宅投資の減少をはじめ家計支出の伸びは鈍化したが,他方輸出が著しく増加し,これをてこに製造業の生産・雇用が増加に転じ,下半期においては設備投資も回復に向かうなど,外需主導にシフトしつつ景気拡大を持続し,結局前年と同じ2.9%の成長率を達成した。また,財政赤字の削減についての具体案が87年末,政府と議会の間で合意され,この削減を含む予算が成立した。

欧州諸国では,英国が個人消費の好調に加え設備投資も増大し,内需主導の比較的高い成長を遂げたが,西独,仏,伊は総じて緩やかな伸び率にとどまった。全体として,鉱工業生産の増加テンポは緩やかであり,失業率の水準は依然として高く,物価は若干ながら上昇傾向にある。

我が国経済については,国内需要が堅調に推移し,雇用情勢も一段と改善が進むなど,拡大基調が継続した。

OECD諸国全体としては3.1%(88年OECD統計)の成長率を記録した。

(ii) 途上国経済

途上国については,全体として3.1%の成長率であったが,途上国地域間の成長率格差には著しいものがある。

アジアNIESは,輸出の増勢を持続した外,これが国内の設備投資,個人消費等に波及したことにより,前年に次いで2桁成長を続けた。ASEAN諸国においても,原油・一次産品価格が持ち直した外,製品輸出の伸長や海外からの直接投資の増加等により,景気は急速に回復している。

中南米諸国は,累積債務問題という制約はあるが,一次産品価格の持ち直しから景気は緩やかに拡大した。

石油輸出国については,石油価格の持ち直しにもかかわらず,マイナス成長となった。

(ロ) 世界経済の現状において大きな問題となっている主要国間の対外不均衡は,86年後半以降,明確な縮小傾向がみられるが,依然高い水準で継続している。また,一方では,アジアNIEsの貿易収支黒字の急速な拡大といった新たな問題が生じている。

(i) 米国の貿易赤字は,87年に入り,赤字幅の拡大が止まり,やや縮小傾向に転じてきている。この主因は,ドル安の効果により輸出の増加傾向が強まり,その伸び率を高めていることにある。

(ii) 一方,日本,西独の貿易収支黒字は,86年後半から対ドル・レートの上昇に伴い縮小へと転じ始め,この傾向は継続している。

(iii) 他方,米国の貿易収支の改善の度合いが緩やかなものにとどまっている背景には,アジアNIEsとの間での貿易収支赤字が縮小せず,むしろ拡大していることも一因である。

(ハ)(i) 85年9月の5か国蔵相・中央銀行総裁会議(G5)以降,ドル相場は急速に下落し,その後もほぼ一貫してドル安傾向が継続した。87年前半において,ドルは引き続き下落したものの,同年2月に開催された7か国蔵相・中央銀行総裁会議(G7)でのルーブル合意を受けて,4月以降10月半ばまでは為替相場はほぼ安定的に推移した。しかし,10月19日に起きたニューヨーク市場における株価の暴落と,それに続く各国市場での株価の暴落は,財政赤字と貿易赤字という,いわゆる「双子の赤字」に苦しむアメリカ経済の先行き不安を強め,年明けの1月4日には,円は瞬間的に1ドル=120.45円をつけ,記録を更新,終り値でも121.65円となった。85年のG5直前(1ドル=242円)と比較すると,円は2年3ヶ月の間に99%の急激な上昇を示したことになる。

(ii) このような,かってない程の急速な円高の進展は,輸出企業を中心に我が国経済に大きな影響を与えたが,我が国は数度にわたる主要国蔵相・中央銀行総裁会議,首脳会談など様々の機会を通じ,各国との政策協調を図り,為替レートの安定とこれ以上のドル下落の防止を図っている。

(2) 政策協調の重要性

第2次大戦後の国際経済は,貿易面ではガット,金融面ではIMF及び世銀を中心に運営され,世界経済の持続的成長,国際貿易の拡大に大きく貢献してきた。他方,この体制は,政治,経済面における米国の圧倒的な優位を背景とするものであった。

しかしながら・欧州及び日本の経済成長の結果,経済面における米国の優位は,相対的に低下してきている。また,国際貿易の拡大,金融自由化の進展,情報通信技術の発展等により,経済面でのグローバリゼーションが急速に進展しており,各国間の相互依存関係はかってないほど高まっている。この状況において,米国も含め主要国が,自国の経済政策の持つ対外的インプリケーション(意味合い),国際的整合性に配慮することが不可欠となってきている。

このような認識に基づき,世界経済のインフレなき持続的成長,対外不均衡の是正及び為替レートの安定を目指し,マクロ経済政策協調の枠組みが86年の東京サミットで合意され,87年のヴェネチア・サミットで強化された。特に,世界経済において最も大きな問題となっている対外不均衡の是正については,黒字国は,中期的な財政目標の枠組みの中で内需を拡大し,対外黒字を削減するための財政金融政策をとること,赤字国は,着実かつ低インフレの成長を促進する政策をとりつつ,現在の財政赤字及び対外不均衡の減少に努めることとされた(ヴェネチア・サミット経済宣言)。トロント・サミットでも,現在の対外不均衡是正の兆しがこのような政策協調の成果であることを認めつつ,その継続(さらに可能な場合には強化)に合意している。また,マクロ経済政策協調の有効性を高めるとの観点から,構造調整政策の推進の重要性が国際協力の一側面として注目されてきている。

以上のように,世界経済は正に過渡期,調整過程にある。他方,現下の世界経済上の諸困難を解決し,世界経済のインフレなき持続的成長を継続させていくためのとりあえずの処方筆は,ほぼ固まったと思われる。今後とも,各国が政策協調の観点から,実効性・整合性のある経済政策を一層追求することが要請されているといえよう。

以下,G7,OECD,サミットにおける議論を紹介する。

(3) 先進国の政策協調の方向

(イ) G7

86年5月の東京サミットにおいて,国際政策協調強化のための7か国蔵相・中央銀行総裁会議(G7)の創設とともに,各種の経済指標の活用等,いわゆるサーベイランスの強化の方策についても合意された。G7は,同年9月に行われた第1回会合に引き続き,87年2月,4月及び9月に会合を行い,また,12月には,会合は行わなかったが声明を発出するなど,86年の東京サミットで合意され,87年のヴェネチア・サミットで強化された,サーベイランスを通じる経済政策協調の努力を継続した。

87年2月,パリで開催されたG7では,世界経済のより均衡のとれた成長と対外不均衡是正のため,黒字国は内需拡大,赤字国は国内不均衡の縮小等,参加各国がそれぞれとるべき政策につき表明した声明が発出された。また,同声明において,「今や,各通貨は基礎的な経済諸条件におおむね合致した範囲内」にあり,「為替レートのこれ以上の顕著な変化は,各国における成長及び調整の可能性を損う恐れがある」とされ,「為替レートを当面の水準の周辺に安定させる」ため,緊密に協力することが合意された(ルーブル合意)。87年4月及び9月に行われたG7においては,ルーブル合意の目的が再確認された。このような各国の政策協調努力により,87年10月半ばまでの間,為替相場はほぼ安定的に推移した。

しかし,10月下旬のニューヨーク市場の株価暴落に端を発する証券,金融市場の混乱は,米国による一層の政策努力とともに,先進主要各国による一層の政策協調を継続する必要性を示すこととなった。G7諸国は,緊密な協議の後,12月23日には声明を発出し,政策協調努力の強化のため改めて各国がそれぞれとるべき政策の意図表明を行うとともに,これ以上のドルの下落,あるいは調整過程を不安定にしてしまうほどのドル上昇は,いずれも世界経済の成長にとり逆効果であるとの認識の下,為替レートの安定を促進するため緊密に協力し続けることに合意した。

(ロ) 経済開発協力機構(OECD)

88年5月18日及び19日に開催されたOECD閣僚理事会においては,マクロ経済面に関しては,世界経済は堅調に推移しており,主要国間の経常収支不均衡も改善されつつあるが,他方,対外不均衡改善の速度は遅く,金融為替市場の不安定感も残っており,さらに欧州における低成長・高失業といった懸念もあるとの認識がまず示された。かかる認識の下,各国のマクロ経済政策協調及び構造調整政策での協力の一層の強化の重要性が再確認された。

各国に対する具体的政策課題として,米国に対しては,財政赤字の削減,欧州諸国に対しては,マクロ経済政策と相まっての構造調整の一層の推進が挙げられた。我が国については,最近の内需主導型の経済成長とこれに伴う対外収支不均衡の是正に対し,各国から高い評価を受けたが,同時に現在の政策努力の継続と,農業,土地利用政策,税制,さらに流通等の分野における構造調整の一層の推進が求められた。

(ハ) トロント.サミット

緩やかなインフレなき成長が維持され,対外不均衡の是正にも明確な改善の兆しが表れてきており,また,87年秋のいわゆる暗黒の月曜日の影響も大方克服されるなど,東京及びヴェネチア・サミットきょうじんで発展・強化してきた政策協調の「有効性と強靭性」は「実証されている」との各国首脳の共通の認識が打ち出された。

また,G7において合意された多角的サーベイランスの指標としての商品価格指標の追加が歓迎されるとともに,対外赤字国は支出の伸びを減らし,対外黒字国は国内需要のモメンタムを維持・継続し,また可能な場合には,それを強化するとの決意が再確認された。さらに,為替レートの変化に関するG7の結論も確認された。

また,今次サミットでは,マクロ面の政策協調を補完し,その有効性を高めるとの観点から,構造政策の効果的実施の重要性が強調されるとともに,各国の優先課題(共通の課題としての農業に加え,我が国については,土地・流通等の規制緩和,税制改革,米国については,民間貯蓄のインセンティブの増大,産業の国際協争力の強化等)が経済宣言に明記された。

(4) 我が国の政策努力

サミット等で,政策協調の方向性は既に打ち出されており,我が国としては,世界経済の主要なプレーヤーとして,その持続的成長に積極的に貢献すべく,以下の政策協調努力を継続している。

(イ) 内需主導型経済成長の達成

我が国は,大幅な対外不均衡を是正し,経済構造を国際的に調和のとれたものにすべく,種々の政策を実施しており,その一環として,87年5月には,公共投資等の追加と所得税等の減税先行を合わせて6兆円を上回る財政措置を伴う「緊急経済対策」を決定し,7月には,同「対策」を速やかに実施するための補正予算を成立させるなど,その着実な実施に努めてきた。

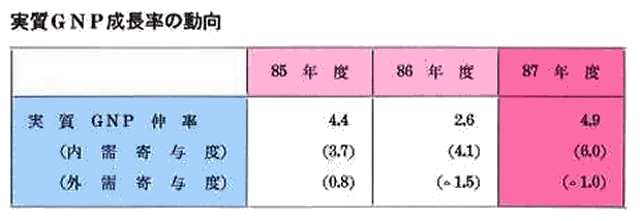

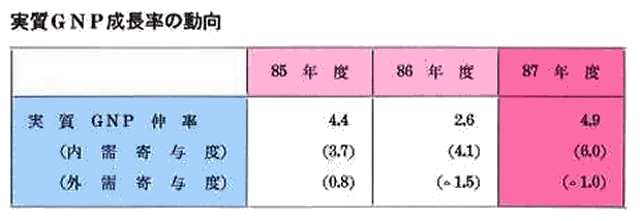

これらの政策努力等により,内需が個人消費・住宅投資を中心に伸び,設備投資も着実に増加した。一方,円高の進展等により輸出が伸び悩み,輸入が増加した(これにより87年度の貿易黒字も760億ドルと前年度に比べ137億ドルの大幅減)ことから,成長に対する外需の寄与度はマイナスとなっており,我が国経済は,内需主導型の構造へと着実に移行している。

また,経常収支の黒字幅も対GNP比でみると,86年度の4.5%をピークに減少し,87年度は3.3%まで低下した。

なお,88年度予算においても,内需拡大の観点から,公共事業関係費も従来のマイナス・シーリングから一転し,87年度当初予算比約20%増(87年度補正後,7兆2,173億円と同額)の大幅な伸びを確保した。

このように,我が国の経済構造は,円高の進展,政府及び民間部門の努力により着実に内需主導型へと転換しつつある。しかし,中長期的に我が国経済全体の活力と繁栄を確保し,国民生活を真に豊かなものにするためには,なお一層の構造調整のための政策努力が必要である。

(ロ) 「世界とともに生きる日本」―経済運営5か年計画

政府は,88年5月に経済審議会からの答申を受け,我が国の経済運営の指針となる経済運営5か年計画を決定した。この計画では,我が国が解決すべき当面の課題として,第1に対外不均衡の是正と世界への貢献,第2に豊かさを実感できる国民生活の実現,第3に地域経済社会の均衡ある発展の3点を掲げ,これら課題の同時解決の方策として,経済構造調整を一層強力に推進し,内需主導型経済構造への転換とその定着を図ることとしている。経済構造調整の中心をなすものとして,特に規制緩和を強力に推進することとし,あらゆる課題について,「世界とともに生きる日本」という視点に立ち,政策運営を行うことを表明している。

これらの政策努力により,経常収支黒字の対GNP比については,最近の低下傾向を持続させ,計画期間中に国際的に調和のとれた水準にまで縮小することとしている。また,計画期間中,実質経済成長率は3.75%程度,うち,内需寄与度は4.25%程度,外需寄与度はマイナスを続けるものと見込んでいる。