(7) 中米紛争

(イ) 概観

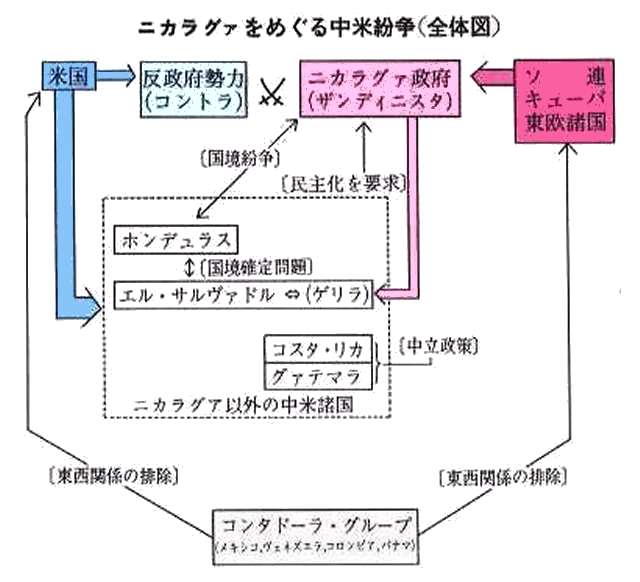

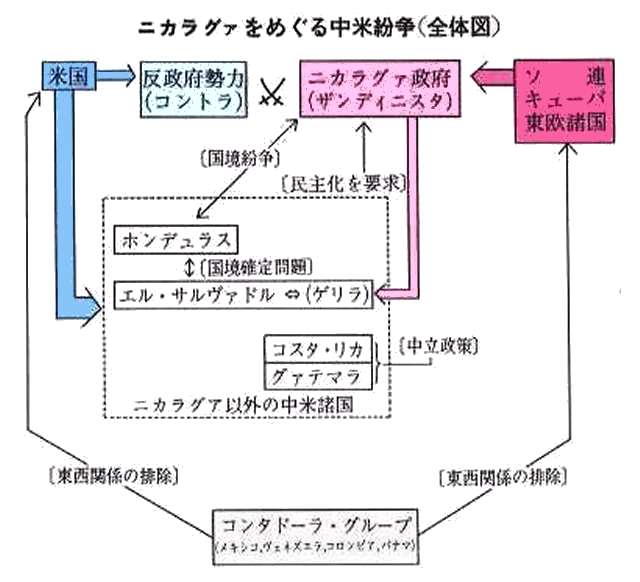

中米紛争の根底には,経済開発の遅れ,社会的不公正の存在等の諸要素があるが,これらの中米各国固有の諸条件に加え,東西関係が絡み中米紛争を複雑にしている。1979年ニカラグァではソモサ独裁体制を打倒したサンディニスタ政権が成立し,以来急激に左傾化したサンディニスタ政権と反政府勢力(コントラ)との内戦が中米紛争の核心であるといえる。

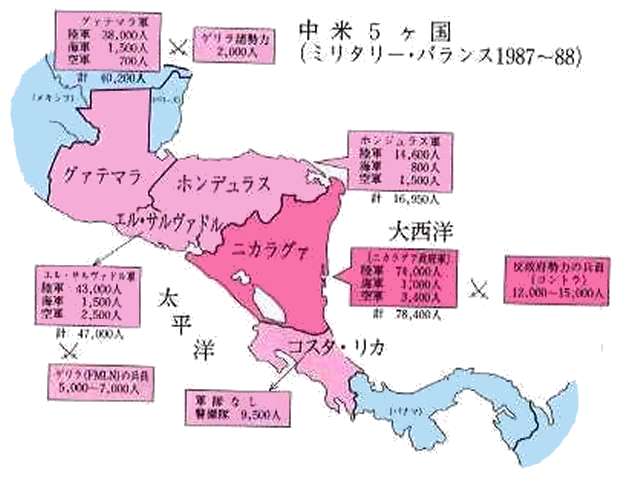

キューバ・ソ連がサンディニスタ政権を軍事・経済的に支援しているのに対し,米国は自国の安全保障上重要な地域である中米におけるこのような動きについて座視し得えないとして,ニカラグァを除く中米4か国及びニカラグァ反政府勢力(コントラ)に対する援助を行っている。

以上のような動きに対し周辺国のメキシコ,ヴェネズエラ,コロンビア,パナマの4か国(コンタドーラ・グループ)は,中米紛争を東西対立のコンテキストにおいてとらえることに反対し,域外国の干渉を排し,関係国の対話・交渉による問題の解決を図ることを提唱してきた。このように,中米紛争においては,中南米域内諸国による和平努力が継続的に見られるのが特徴の一つでもあり,域内諸国は首脳以下各種レベルで会合し,対話を積み重ねてきた。

(ロ) 中米和平合意の成立

(i) 83年より4年に及ぶコンタドーラ・グループによる和平努力がとんざ頓挫した後,約1年の模索期間を置いて,コスタ・リカのアリアス大統領の提案に基づく,グァテマラ和平合意文書が署名された。中米和平合意は,中米5か国が自らのイニシアティヴにより紛争を解決していくための枠組みを設定したという意味で重要である。

(ii) 合意の履行については,当初,民主化,国内和解,恩赦等で相当の進展を期待させる動きがみられたが,停戦といった中米問題の核心に近づくにつれ停滞の様相を示してきた。

(iii) 中米5か国大統領のサン・ホセ宣言は,和平合意履行努力の継続を再確認するとともに,中米和平に関する「国際検証フォロー・アップ委員会」に参加してきたコンタドーラ・グループ等の役割が一応終了し,中米和平推進の主体が中米諸国の手に移行したことを明らかにした。

(ハ) ニカラグァ暫定停戦合意成立とその後の動き

ニカラグァ政府軍のホンデュラス領侵入により中米和平プロセスが停滞するのではないかと危倶されたが,ニカラグァ政府及び反政府勢力(コントラ)間の暫定停戦合意が成立した。

7年に及ぶ内戦で60日間の長期の停戦は初めてであり,合意成立の背景として,ニカラグァ政府側では,1,000%以上のインフレ等にみられる深刻な経済状態及び内戦による疲弊,国民の不満増大がある。さらに,87年にニカラグァはソ連より10万トンの石油追加供給(年間需要量約75万トン)を受けられず,国民に対する石油配給量を削減したが,ソ連の援助にも限度がある。一方,反政府勢力側には,米国からの軍事援助再開は困難であり,大攻勢によって被った打撃を回復するのには相当時間を要し,戦闘継続は困難との事情があった。しかも双方とも軍事的に決定的勝利は不可能であるので,妥協を求めたと考えられる。

しかしながら,その後の本格的停戦交渉は難航し,交渉は不調に終わった。民主化実現の期限とコントラの武装解除の時期,党と軍・警察の分離をめぐり対立し,交渉自体はいったん打ち切られた。しかし政府側は一方的に停戦期間を延長し,また,反政府勢力(コントラ)側も攻撃的軍事行動を行わない旨発表し,事実上停戦状態が継続するとの変則的な状況が続いている。他方,米国は,中米紛争,特にニカラグァ問題について,政治・外交的打開策を求め,シュルツ国務長官を中米4か国に派遣した。なお,ニカラグァ政府は88年7月に入り,野党及び反政府運動の活発化に伴い,反政府系のラジオ,新聞を閉鎖する等の一連の国内締め付け措置をとった。このようにニカラグァ国内において民主化に逆行する動きがあり,中米和平実現は予断を許さない状況にある。

(ニ) 我が国の立場

(i) 我が国は,中米紛争について従来より域内当事国の和平努力を一貫して支持してきた。

グァテマラ和平合意文書の署名についても,これを歓迎するとの外務報道官談話を発表した(87年8月11日)。

また,ニカラグァ暫定停戦合意成立については,中米和平実現に向けて,一歩前進であると高く評価するとの外務報道官談話を発表した(88年3月23日)。

(ii) 中米問題の根底にある域内各国における貧困・社会問題の改善が重要との見地から,同地域への難民関連援助を含む経済協力の拡大に今後とも努力し,同地域の安定化に貢献する方針である。

(iii) 87年9月倉成外務大臣がグァテマラを公式訪問し,中米に関する骨子次のとおりのスピーチを行った。

(イ) 民主主義に基づく和平達成の重要性

(ロ) 中米地域発展への貢献

(i) 経済技術援助の拡充,経済協力ミッションの派遣(88年4月9日~23日実施),資金還流措置による経済発展への協力

(ii) 今後5年間に400名以上の研修員受入れ及び中米人造りセミナーの開催(88年3月9日~11日実施)

(iii) 和平達成後における復興開発の実施

(iv) 難民援助