(6) 南部アフリカ問題

(イ) 概観

南部アフリカ地域においては,南アフリカ(以下「南ア」)情勢の悪化,及びこれに伴い南ア経済に大きく依存している南ア周辺諸国への影響が懸念された。また,南アによる周辺諸国不安定化政策の一環として,アンゴラ,ザンビア,モザンビーク及びポツワナヘの越境攻撃も行われた。

このような中で,近時の米・ソ関係の進展を背景に,アンゴラをめぐる動きが88年に入ってから進展の兆しを見せ始めたが,いずれにせよ南部アフリカ地域の情勢が南アにより規定されているとの構図に変化はない。

(ロ) 南ア問題

(i) 86年,各国が対南ア制裁措置を強化したにもかかわらず,南ア白人はこれにかえって反発し,87年5月に実施された白人議会選挙では,与党の国民党をはじめとする保守勢力が大勝した。その後,南ア政府は,(司87年6月及び88年6月と2回にわたる非常事態宣言の延長,(b)88年2月,UDF(統一民主戦線)を始めとする17の反アパルトヘイト団体の活動を禁止するとともに,COSATU(南ア労働組合会議)の活動を制限する旨発表,(c)84年9月に南アのシャープピル市で起きた副市長殺害事件の容疑者として逮捕され死刑判決を受けた6名の死刑囚に対し,88年3月,死刑執行を行う旨発表(その後の国際社会の非難により,南ア政府ほ右執行を延期,また弁護団は再審請求を提出),(d)87年4月対ザンビア,5月対モザンビーク及び88年3月対ボツワナ各越境攻撃に見られる通り,南ア周辺諸国に対する不安定化工作を強化するなど,アパルトヘイトの根本的改革は依然として進展が見られなかった。

(ii) 国連においては,第42回総会で,加盟国に対し,国連憲章第7章に基づく対南ア包括的強制制裁措置を勧奨する決議を含む8本の決議が採択された。

また,88年2月に南ア政府が発表した反アパルトヘイト団体に対する活動規制措置に関し,3月に緊急安保理が開催され,対南ア強制制裁決議が上程,審議されたが,結局,英,米による拒否権の発動により否決された(我が国は棄権)。

(iii) 我が国は南アのアパルトヘイトに強く反対するとの立場から,従来より各種の対南ア制裁措置をとってきている外,南ア黒人指導者との対話強化の観点より,87年4月,アフリカ協会の招待により,ANCのタンボ議長を訪日招待(中曽根総理大臣(当時)及び倉成外務大臣(当時)と会談)したのを始め,アパルトヘイトの犠牲となっている南ア黒人を支援すべく,医療・教育等の黒人支援プロジェクトに対する拠出を87年度から新たに実施(初年度は40万ドルを拠出)し,また,南ア周辺諸国に対する経済協力の強化を行ってきている。

(ハ) アンゴラ問題

(i) アパルトヘイト維持のため,南アは周辺諸国の不安定化政策を対外政策の一環として位置づけているが,特にアンゴラは,南アが不法支配している資源の豊富なナミビアに近接している国であり,南アのアンゴラ政権に対する牽制には根強いものがある。

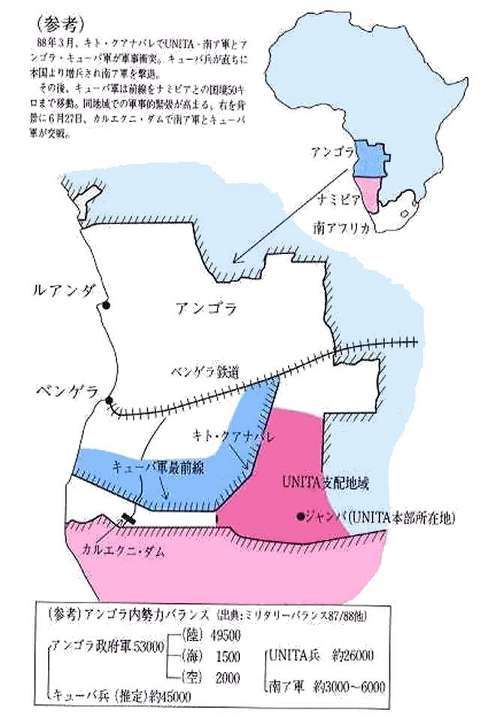

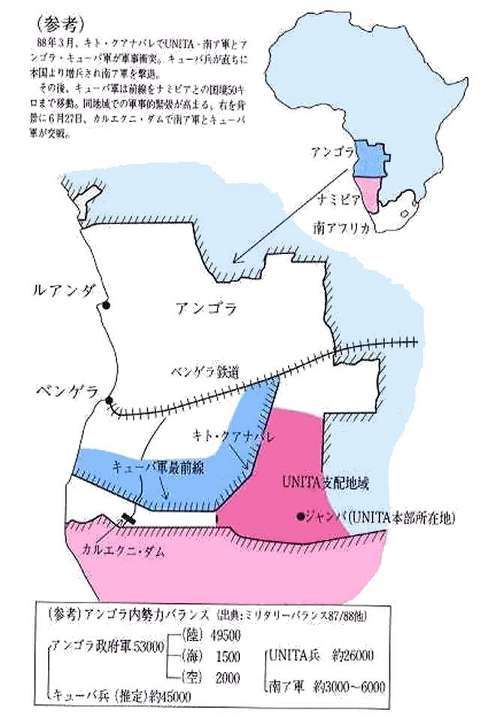

87年10月,アンゴラ政府軍が同国南部のジャンパに本拠をおく反政府団体(UNITA:アンゴラ全面独立民族同盟)に大攻撃をかけた際,南アはUNITA支援のためアンゴラに大規模な軍事介入を実施し,政府軍に多大な損害を与えた。

かかる南ア軍の軍事介入に対し,11月,国連安保理は,南アのアンゴラ攻撃を非難するとともに南アのアンゴラ侵略行為の即時停止とアンゴラを不法占拠中の南ア全軍の無条件撤退を求める決議602号を全会一致で採択した。もっとも,南アは右決議を無視し,依然アンゴラヘの武力介入を継続している。

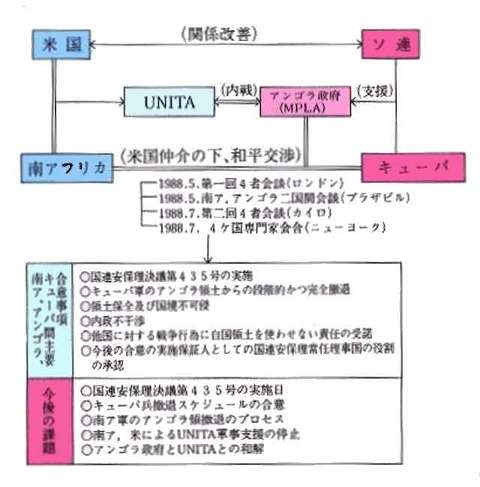

(ii) 米国は,南アとアンゴラの交渉を仲介することとし,84年来,アンゴラ駐留のキューバ兵撤退問題をめぐりアンゴラ政府と交渉を続けていたが,86年1月,UNITAのサビンビ議長が訪米したことにアンゴラが反発し,右交渉は中断されていた。しかるに87年4月,OAU議長(当時)のサスンゲソ・コンゴー大統領の仲介もあり,1年3か月ぶりに米・アンゴラ会談が再開された。

上記会談はその後数回開催され,特に88年1月にはアンゴラ側が一連の交渉で初めてアンゴラ全土からのキューバ兵撤退に原則同意する等(以前は南緯13度以南からのキューバ兵撤退を交渉対象とする旨主張),内戦の長期化による経済の荒廃等の原因も手伝い,アンゴラ側は本件に関しより柔軟な態度を見せ始めるに至った。

5月には,米国のイニシアテイヴによりアンゴラ問題の関係者である南ア,アンゴラ,キューバ,米国による四者会談が初めて開催され,アンゴラ側が南アに対し,キューバ兵撤退日程案を提示した。7月には,「南西部アフリカにおける平和的解決のための諸原則」を述べた文書が,初めてアンゴラ,キューバ,南アの三当事者間で合意され,さらに8月初めにジュネーヴで開催された会談ではアンゴラ内戦の即時停戦,ナミビア独立手続を定めた国連安保理決議第435号を88年11月1日を目標として実施すること等が合意された(ただしキューバ兵撤退日程等については依然未合意のまま残された)。

米・ソは,最近の米ソ関係の進展を背景に本問題につき緊密な協議を実施しており,88年3月の外務次官レベルでの会談では,ソ連より南部アフリカの政治的解決のための米国の努力を支持する旨表明があった。

いずれにしてもアンゴラ問題の根本的解決には南アの態度の変化が不可欠であり,今後の南アの動向が注目される。