(2) カンボディア問題

(イ) 概観

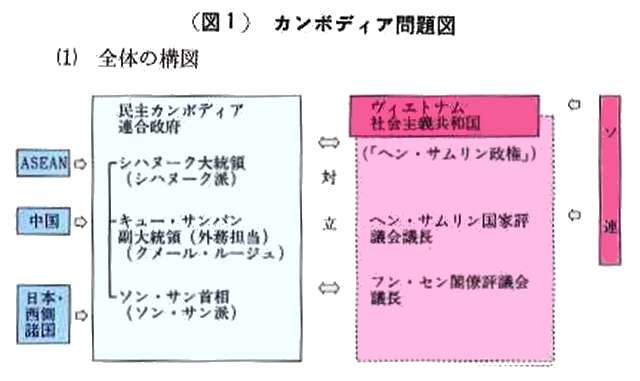

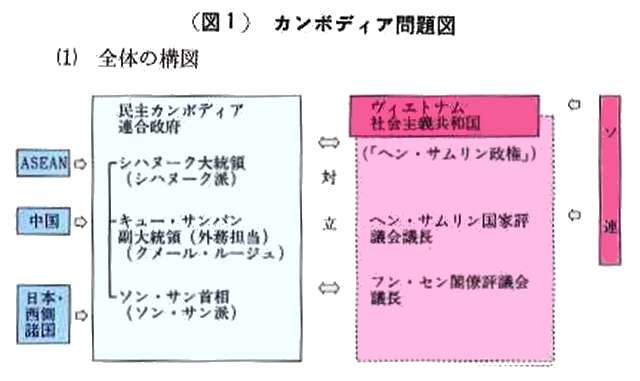

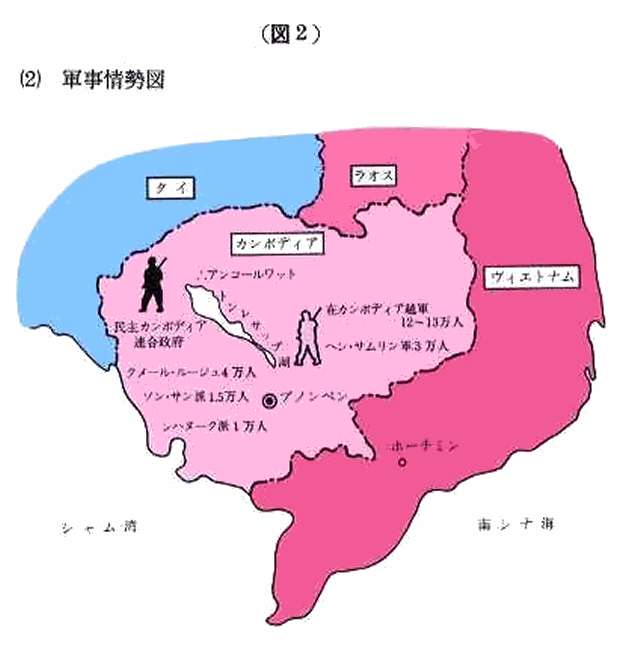

1978年12月のヴィェトナムの軍事介入を発端とするカンボディア問題は,シハヌーク派,ソン・サン派,クメール・ルージュの抗越三派からなる民主カンボディア連合政府と,ヴィエトナムが支援する「ヘン・サムリン政権」(注)とが対侍する構図となっている。軍事的には膠着状態が続いており,政治的にもいくつかの新しい動きは出てきているものの,未だ解決のめどは立っていない。カンボディア問題は,ヴィエトナム軍の駐留継続,難民問題の長期化,インドシナにおけるソ連のプレゼンスの増大等により,タイを中心とするASEAN諸国にとり安全保障上最大の問題となっている。

(ロ) 情勢の推移

(i) ヴィエトナム側は,90年末までの完全撤退を強調し,将来のカンボディアの中立を容認する等,一見柔軟な姿勢を示し始めたが,その背景には慢性的な国内経済の不振から脱却するため西側諸国との関係改善を図る意図があるものとみられる。

こうした動きの中で,シハヌーク殿下のイニシアティヴにより87年12月及び88年1月の2回にわたり,シハヌーク殿下とフン・セン(「ヘン・サムリン政権」の首相)との間で会談が行われた。

同会談ではヴィエトナム軍の撤退スケジュール,連合政権の樹立問題を中心に話合いが行われたが,フン・セン側はヴィエトナムの意を体し,ヴィエトナム軍撤退の前提としてのクメール・ルージュ軍事組織の解体,「ヘン・サムリン政権」の下での選挙の実施を主張する等,実質的な歩みよりの姿勢を見せていない。

(ii) シハヌーク殿下は,ヴィエトナム側が譲歩姿勢を見せていないため,4月に北朝鮮で開催を予定していたフン・センとの第3回会談の中止を表明し,これに代え88年末の仏での第3回会談を示唆した。

シハヌーク殿下は事態の進展を図るため,ヴィエトナムとの直接対話の可能性を模索しているが,ヴィエトナム側はカンボディア人同士の話合いが先決であるとし,依然としてこれに応じる姿勢を示していない。

また,87年7月インドネシアのイニシァティヴによって開催が合意されたカンボディア当事者聞及び関係国の参加する非公式対話構想(「カクテル・パーティー」方式対話)は,88年7月インドネシアのボゴールでジャカルタ非公式会合として実現した。4日間にわたる意見交換を通じ,政治解決へのモメンタムは一定の高まりを見せたが,政治解決への道はなお平坦ではないとみられる。

(iii) 他方,カンボディア問題がソ連との関係改善にとり最大の障害であるとしている中国は,民主カンボディア三派に対する支援を継続しており,侵略者であるヴィエトナムがまず撤兵すべきであるとの立場から,ヴィエトナムに対する強硬姿勢を崩していない。

また,ソ連は最近カンボディア問題の政治解決に関し若干前向きな発言を行っているが,行動の上で変化は見られず,またヴィエトナムに対する影響力には自ずから限界があるものと思われる。

このように複雑な利害関係を有する多くの関係国の在存が,カンボディア問題の解決をより困難なものにしている。

(ハ) 我が国の立場

我が国は,カンボディア問題が我が国に最も身近なアジアにおける地域紛争であり,同問題の長期化が,カンボディア国民の苦しみを長引かせ,インドシナの経済建設の遅延をもたらし,この地域の平和と安定の最大の障害であると認識し,従来より,問題の包括的政治解決に向けたASEANの和平努力を支援するとともにヴィエトナムとしょうようの政治対話を継続し,ヴィエトナムに対し柔軟な姿勢を窓悪し続けている。また,我が国は和平過程及び和平達成後のインドシナ復興への協力の意向を累次表明してきている。87年12月15日の日・ASEAN首脳会議において,竹下総理がこのような立場を表明したのに続き,88年7月のASEAN拡大外相会議において宇野外務大臣より,国際監視団,国際平和維持軍の導入等を通じたヴィエトナム軍の完全撤退の確保,真の独立・中立・非同盟のカンボディアの樹立,政治解決に関する国際的保障の三本柱を政治解決の核心として示し,各国の賛同を得た他,和平過程において我が国が相応の協力と支援を行う用意を表明し,高い評価を得た。8月上旬のシハヌーク殿下の訪日招請も,このような我が国の外交努力の一環である。